损伤控制在骨科下肢创伤临床急救中应用效果观察

2021-01-01李福龙

李福龙

[摘要]目的:研究与分析在医院骨科对下肢创伤患者进行临床急救工作时采用损伤控制处理方式的应用价值。方法:随机抽选在医院骨科进行下肢创伤治疗的患者共计74例,医院收治时间为2016年4月~2019年12月之间,将其随机平均划分为控制组(损伤控制处理组)与常规组(骨科常规处理组),各37例,分析比较控制组与常规组下肢创伤患者之间急救效果、住院天数以及并发症状的具体情况。结果:控制组患者整体急救效果较常规组患者好,(P<0.05),其中控制组患者仅1例出现较差的急救效果,占比为2.70%,常规组出现较差急救效果的患者为7例,占比为18.92%,P<0.05;控制组患者急救处理效果优异状态为67.57%,较常规组患者急救处理优异效果情况更佳,常规组患者优异结果占比为37.84%,(P<0.05);控制组患者平均住院天数为(29.54±3.28)天,明显较常规组患者住院天数少(41.78±3.94)天,P<0.05;控制组患者出现并发症状的情况为2例,所占比例为6.45%,常规组患者并发症状出现人数为5例,所占比为16.12%,情况明显较控制组多,P<0.05。结论:在医院骨科治疗下肢创伤患者期间,采用损伤控制的处理方式,可有效减少患者的住院治疗天数、并发症状发生情况,促进患者得到更好的治疗效果。

[关键词]损伤控制处理;下肢创伤患者;应用价值

[中图分类号]R683

[文献标识码]A

[文章编号]2096-5249(2021)23-0035-02

根据相关调查报告结果显示,现目前我国由于多种因素影响造成下肢创伤的患者人口数量正呈现增长的趋势,且患者出现治疗期间的不良症状反应情况较多,严重加剧患者在医院骨科住院治疗的时间,影响患者治疗方式的效果,因此医院将对其采取更为准确有效的急救措施,能够有效的改善骨科下肢创伤患者在临床急救处理中的救治效果,在骨科下肢创伤患者住院治疗期間所产生的其他方面不良症状反应也明显较少,对下肢创伤患者的急救处理及创伤治疗效果具有良好的辅助性作用[1]。下列研究将围绕对骨科下肢创伤患者采用损伤控制处理方式的具体应用效果进行探讨分析。

1资料与方法

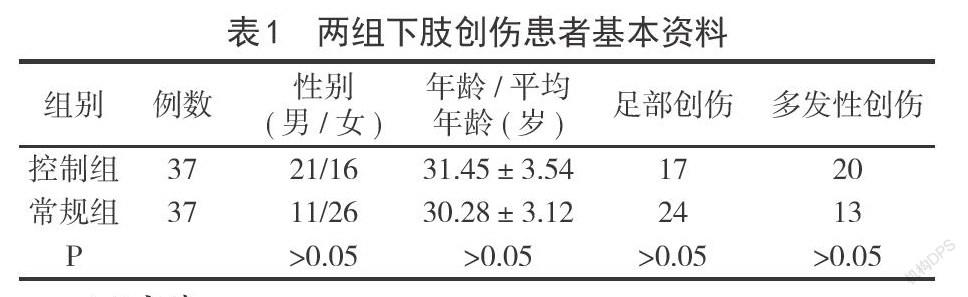

1.1一般资料随机抽选在医院骨科进行下肢创伤治疗的患者共计74例,医院收治时间为2016年4月~2019年12月之间,将其随机平均划分为控制组(损伤控制处理组)与常规组(骨科常规处理组),各37例,参与下列研究的患者均未患有精神疾病,且具备良好的自我判断能力、自我意识清晰。控制组与常规组患者具体基本资料如下表1所示。

1.2方法

1.2.1控制组(损伤控制处理组)(1)若患者出现失血过多而造成休克的不良现象,需立即对其展开补血措施,保证患者体内血液量的充足状态;对部分情况较为危急的下肢创伤患者,护理人员需在对其创伤身体部位进行全面处理前对其予以吸氧护理工作,保证患者各项生命指标数据的正常化运行;对患者下肢创伤部位进行有效的止血、残渣清理工作,注意清理期间消毒灭菌工作的实施要全方面、彻底化,保障患者创伤部位不遗留任何残渣以对其造成重复伤害;若患者下肢为骨折情况,需对其实施暂时性的固定措施,可借助石膏固定或医用固定架对患者骨折部位进行急救处理期间的短暂固定,有效防止患者下肢由于急救期间的操作或自身等其它方面因素的影响造次对患者骨折部位造成二次损伤的不良情况;若此时患者下肢创伤程度过于严重,已达到需立即采取截肢手术措施时,需在全面获取患者本人同意或患者家属的对创伤病情状况的全面了解下,对下肢创伤患者进行截肢处理[2]。(2)根据医院骨科受损评分量表(20分为受损程度界限),为每位骨科患者采用不同程度的急救处理与治疗方法;若患者下肢创伤程度评估分值未达到20分,则将其护送至普通治疗室进行处理与治疗。若患者下肢创伤严重程度的评分超过20分,则将其送至重症病房进行抢救工作,在ICU重症抢救室治疗期间,首先对下肢严重创伤患者采取心脏复苏的抢救处理措施,保障下肢创伤患者生命各项体征指数的正常运行,采取抢救处理措施中的纠正措施,主要目的是防止下肢创伤患者在对创伤部位急救处理期间出现代谢酸中毒、凝血功能产生紊乱等不良症状反应,对医院予以骨科创伤患者急救处理治疗效果造成一定程度的负面影响,与此同时要采取必要措施防止患者在急救治疗期间出现“致死三联症”的不良现象情况,针对部分骨科创伤患者采取必要的吸氧抢救措施,全力将造成创伤患者通气方面出现的障碍全面解除,务必确保创伤患者的生命健康安全状态;同时,还需在患者抢救治疗期间,保证下肢创伤患者呼吸通畅,无其他影响骨科抢救工作实施的并发症状及不良情况的发生[3];(3)待对下肢创伤患者进行第一时间的急救处理治疗后,对创伤患者各项生命指标数据体征进行实时的监测工作,并根据患者在治疗期间的各项指标数据显示结果进行治疗措施与方案的适度性、合理性调整,尽量将对下肢创伤患者的治疗工作效果达到最佳状态,促进创伤患者下肢部位更好的康复;根据每位骨科下肢创伤患者创伤部位的严重程度与具体伤口发展动态变化,定时为患者进行骨科相应检查工作,并根据每位创伤患者检查结果的不同,由主治医生决定是否进行下一步的治疗,针对部分骨科下肢创伤患者伤势情况较为严重的情况,主治医生应当结合患者本人的治疗意见与想法,为其制定特定化、合理化的二期手术治疗方案,并根据患者创伤情况确定二期手术治疗的具体时间。

1.2.2常规组(骨科常规处理组)对该组下肢创伤患者采用骨科常规的急救处理方式,常规急救处理主要内容包括以下几个方面:(1)对下肢创伤患者基本病情状况进行及时的准确判断,并确保创伤患者不会出现生命安全问题,将存在的生命威胁因素尽力排除,保证患者的生命健康;(2)对患者下肢创伤部位进行及时的残渣清理、伤口止血措施等,同时要加强对创伤患者在常规急救处理期间生命安全的看护工作,对患者严格实施各项体征监测工作,根据每位创伤患者具体损伤部位与严重程度情况采取不同的常规急救处理措施;(3)常规处理措施后,应根据每位下肢创伤患者伤口部位的具体实际情况采取一定的抗感染治疗处理,防止患者创伤部位在治疗期间由于出现感染的不良情况而造成伤口的进一步恶化感染,不利于创伤患者身体的健康康复;加强对该组的患者治疗期间各项生命体征数据指标的监测工作,减少不良症状反应的出现[4]。

1.3评价标准(1)将两组骨科下肢创伤患者在不同急救处理措施的实施下所产生的急救处理效果以“优异”、“良好”、“较差”的评价标准对其进行比较评估;(2)采用数据记录方法(即:例数/百分比)对两组骨科下肢创伤患者出现的不良症状反应具体情况进行评估。(3)根据两组骨科下肢创伤患者在医院进行住院治疗的平均住院天数对两组患者采用骨科不同急救处理措施的具體效果进行评估。

1.4统计学方法采用软件SPSS21.1进行统计学分析,控制组与常规组患者结果差异具有统计学意义。

2结果

2.1两组下肢创伤患者急救处理效果控制组患者整体急救效果较常规组患者好(P<0.05);控制组患者急救处理效果优异效果情况较常规组更佳(P<0.05)。详见表2。

2.2两组下肢创伤患者平均住院天数情况控制组患者平均住院天数为(29.54±3.28)天,较常规组患者平均住院天数少,(P<0.05),常规组创伤患者平均住院天数为(41.78±3.94)天。详见表3。

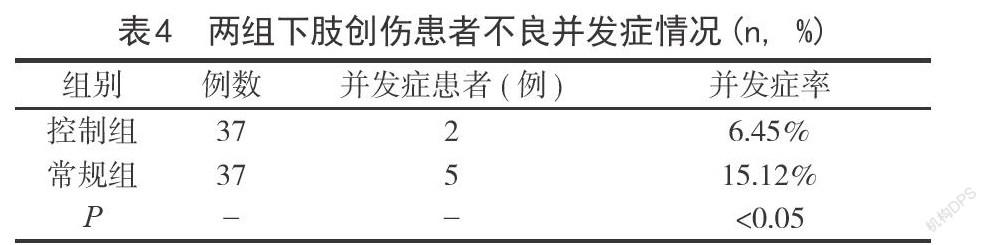

2.3两组下肢创伤患者不良并发症情况控制组患者在处理下肢创伤期间,出现不良并发症状的患者仅有2例,所占比例为6.45%,其中1例创伤患者出现并发症状与感染情况具体为创面感染,另外1例不良并发症状反应患者具体情况为深部感染,针对患者创伤部位感染的情况,并对患者进行有效的治疗相应措施,患者在措施实施后,创伤部位感染情况全部得到好转;常规组患者在治疗期间出现不良并发症状情况的人数为5例,所占比例为15.12%,其中有3例创伤患者由于下肢创伤部位感染情况较为严重,导致患者出现肺部感染的不良症状反应,2例患者出现创面感染的不良现象,采取了相应的抗感染措施与治疗,控制组患者出现不良症状反应的情况概率低于常规组患者(P<0.05)。详见表4。

3讨论

下肢创伤患者在医院骨科急救处理期间所采用的的处理方式对其治疗效果有着一定程度的影响,医院在对骨科下肢创伤患者进行急救处理期间,首先应当对患者的创伤部位严重情况予以准确性的初步判断,再对其采取合理性的急救处理,防止实施的急救方式方法存在错误,对患者急救处理治疗工作的实施造成错误的负面影响;在急救处理后,下肢创伤患者在医院住院治疗期间也会由于自身抵抗能力与免疫力或其他方面因素的综合性影响,从而导致产生创伤部位出现感染等不良并发症状反应,因此医院应当对骨科下肢创伤患者采取急救处理效果更佳的治疗措施。

综上所述,患者平均住院天数及不良并发症状的情况也明显更好,在医院骨科中,损伤控制处理法是值得推广与使用的[5]。

参考文献

[1]陆廷永.分析骨科下肢创伤患者的临床急救措施[J].心血管病防治知识(学术版),2017,7(06):107-108.

[2]韩志,卢庆玲.损伤控制在骨科下肢创伤临床急救中应用效果观察[J].双足与保健,2017,26(16):145+147.

[3]曾贤梁.损伤控制在骨科下肢创伤临床急救中应用观察[J].当代医学,2014,20(10):102-103.

[4]王美勇,张雨,李永超.探讨损伤控制在骨科下肢创伤临床急救中的应用[J].中国卫生标准管理,2015,6(31):73-74.

[5]喻涛.骨科下肢创伤的临床救治方法及效果[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(14):46-47.