海底泥火山的甲烷迁移与转化及其对海洋碳输入的影响

2020-12-31徐翠玲孙治雷吴能友赵广涛耿威曹红张现荣张喜林翟滨李鑫

徐翠玲,孙治雷,吴能友,赵广涛,耿威,曹红,张现荣,张喜林,翟滨,李鑫

1. 自然资源部天然气水合物重点实验室,中国地质调查局青岛海洋地质研究所,青岛 266071

2. 海洋国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,青岛 266071

3. 海底科学与探测技术教育部重点实验室,中国海洋大学, 青岛 266100

泥火山是地下深部气体、水和泥沙等地质流体泄漏至地表后形成的外貌与火山锥相似的地质体[1]。泥火山与油气资源关系密切[2-3],泥火山喷发出的大量甲烷气体还会引起温室效应和气候变化[4-5]。相对陆地泥火山,海底泥火山具有更为独特的研究价值,这是因为海底泥火山首先对天然气水合物成藏具有指示意义[6-10];另外,其排放的富甲烷流体不仅是冷泉生物群落的物质和能量基础,也是海水甚至大气重要的碳源[11-13]。

近20 年来,随着海洋调查技术的快速发展,越来越多海底泥火山群被发现。已发现泥火山的海域包括黑海[11]、地中海[14]、巴伦支海[15]、加的斯湾[16]和墨西哥湾[17]等,以及位于我国管辖海域的台西南盆地[18]、东沙西南海域[19]和中建南盆地[20]等(图1a)。

图1 海底泥火山的分布、地貌和构造图a. 全球已发现的陆地和海底泥火山分布图[17]及表2 中的海底泥火山 (红色星型),b. 尼罗河深海扇海底泥火山地形图[14],c. 海底泥火山构造模型图[17]。Fig.1 The distribution、topography and structure of submarine mud volcanoesa. distribution of terrestrial and submarine mud volcanoes in the world[17], and submarine mud volcanoes (red star) in Table 2;b. bathymetric map of submarine mud volcano in the Nile deep sea fan[14]; c. Sketch map of mud volcano structure[17].

典型的海底泥火山的地形和地下构造如图1b和1c 所示,它们对全球碳循环和气候变化的影响主要体现在以下3 个方面:①浅水区海底泥火山排放的甲烷能直接汇入大气层。作为第二大温室气体,大气中甲烷引起辐射强度是等量二氧化碳的25倍,而大气中甲烷含量已从工业革命前的约0.7×10-6逐渐上升到如今的1.8×10-6[20]。据估算,全球泥火山每年向大气排放 5~20 Tg 的甲烷[2,4,17],占全球总排放量的2.3%~3.0%[21],其中有10%来自于水深小于100 m 浅水区的海底泥火山[4]。②海底泥火山是海水重要的甲烷来源之一。伴随海底泥火山发育的甲烷泄漏具有来源深、强度大的特点,是除冷泉系统外由沉积物向海水集中排放甲烷的主要途径之一[22]。据估算,单个平静期海底泥火山每年向海水释放 1~90 t,平均约 36 t 的溶解态甲烷,而全球大陆坡和深海平原的泥火山总数达5 000 座[11],预测其排放的甲烷通量可观。此外,大量甲烷还通过游离态泄漏,以及在泥火山喷发期被大规模、快速释放而进入海洋水体[17]。③甲烷转化生成的大量溶解无机碳(DIC)也是海水的碳源之一。海底泥火山释放的甲烷在穿过沉积物和上覆海水的过程中发生了生物地球化学转化,从而消耗掉了大部分的甲烷。约有90%的溶解态甲烷在到达海底前就已被厌氧氧化为HCO3-[22],这些生成的HCO3-一部分以碳酸盐矿物的形式固结在沉积物中,另一部分随着流体活动进入海洋水体,成为海水的碳源之一[23-25]。此外,进入海水中的甲烷不断发生溶解、海水混合稀释和微生物有氧氧化,它们在海水中的耗氧氧化可能造成海水缺氧,其生成的二氧化碳也可能加剧海水酸化。

以往对海洋碳循环的研究主要集中在海洋-陆地、海洋-大气之间的碳交换过程,以及颗粒碳的沉积埋藏过程[26-28];而被埋藏的有机碳被微生物分解或热裂解后可产生大量挥发性气体,并通过海底泥火山或冷泉系统重新返回至海水(图1c),该过程还很少被评估。目前,国内关于海底泥火山向海洋排放碳的研究还处于起步阶段,而国外已经初步研究了沉积物中甲烷迁移的时空变化、转化过程和泥火山对海洋碳输入的贡献[17],但同时还存在一系列问题,导致其评估结果尚欠准确。鉴于此,本文对海底泥火山及其周围微渗漏区甲烷迁移与转化的规律进行了系统研究,并对全球范围内海底泥火山的碳排放总量的研究开展有针对性的评述,以期为评估海底泥火山的活动特性及其对海洋碳循环的影响提供依据。

1 海 底 泥火 山 系 统甲烷 迁 移过程 的时、空变化

海底泥火山系统的甲烷迁移形式和释放强度均具有强烈的时、空变化特征,而对其规律的了解是研究泥火山碳排放对全球环境影响的关键。

1.1 空间上的变化

图2 海底泥火山浅层沉积物中甲烷的迁移与转化示意图[32]Fig.2 A sketch shpwing migration and consumption of methane in shallow sediments of submarine mud volcanoes [32]

单个泥火山系统内的甲烷排放有强烈的不均一性。单个泥火山典型的甲烷迁移模式如图2,通常在泥火山口和翼部发育气泡上升和孔隙水对流控制的宏泄漏,而往边缘逐渐过渡到分子扩散为主的微渗漏,且甲烷的释放强度逐渐降低[29]。典型的例子如挪威岸外的 Håkon Mosby 泥火山(HMMV),对其开展的ROV 调查发现,从泥火山中心到边缘依次发育无生物带、Beggiatoa菌席、灰色斑状菌席和管状蠕虫带,对应的甲烷排放强度依次降低(表 1)[29]。Sauter 等利用 ROV 视频在 HMMV 中心无生物带内探测发现了气泡羽流,并估算了气泡甲烷的流量为(8~35)×106mol·a-1[30]。Beer 等通过孔隙水化学分析,发现在HMMV 的中心地区也具有强烈的低氯、富甲烷流体溢出,其上涌速率为300~600 cm·a-1。在泥火山翼部的Beggiatoa菌席区和较远离泥火山口的管状蠕虫区内没有发现气泡羽流,且孔隙流体上涌的速率分别降低到30~100 和40 cm·a-1。与之对应,甲烷的泄漏通量也是在泥火山中心最高,而往边缘逐渐降低[15]。Felden 等通过原位甲烷通量测量,获得HMMV 中心的溶解态甲烷泄漏通量>182.5 mol·m-2·a-1,而向外到边缘的管状蠕虫区逐渐降低到 8.4 mol·m-2·a-1[31]。整个 HMMV每年向海水释放的溶解态甲烷共 13.5×106mol[31],与气态甲烷的泄漏量大体相当(表1)[30]。然而,在HMMV 更边缘地区,以分子扩散为主的甲烷微渗漏还未见诸报道,这与陆地泥火山显然不同,即在陆地泥火山周围以微渗漏形式排放的甲烷总量比在中心和翼部以强泄漏形式排放的甲烷的总量高3 倍以上[17]。这可能与海底低通量渗漏区具有的高效率甲烷转化有关,即通过分子扩散向上渗漏的甲烷并没有到达海底,而是在沉积物中就几乎全部被氧化为DIC。

不同的泥火山在排放强度上差别巨大。表2 对全球范围内开展了甲烷排放量研究的海底泥火山进行了统计,结果表明单个海底泥火山每年向海水排放溶解态甲烷的总量范围为 6×103~1.35×107mol,跨越4 个数量级。Kopf 等认为总体上甲烷的排放强度与泥火山的发育尺寸呈正相关关系[1],Etiope和Milkov 依据泥火山的发育尺寸将陆地和浅海的120 座泥火山划分为3 类,这3 种类型包括小型(发育面积<0.5 km2)、中型(0.5~9 km2)和大型泥火山(>9 km2),分别占泥火山总数的 45%、45% 和 10%,对应的甲烷释放通量分别为100~500、500~1 000和约 1 000 t·km-2·a-1[4]。从发育尺寸上看,表 2 中的海底泥火山的发育面积为0.75~5 km2,均属于中型泥火山。然而表2 中,单个海底泥火山的甲烷流量与其发育面积并不呈现明显的相关关系,这可能是由于海底泥火山不同于陆地泥火山,也可能是因为对海底泥火山的研究还存在不足,即缺乏足够的统计数目和统一的流量估算方法。

1.2 时间上的演变

海底泥火山系统甲烷的排放具有多尺度叠加的、强烈的时间变化特征。一般泥火山的演化划分为喷发期、平静期和消亡期3 个阶段。总体来说,甲烷的排放主要发生在泥火山的喷发期和平静期,而在泥火山消亡之后只出现微量的渗漏[1]。在喷发期,单个泥火山可能在几小时内快速释放多达几千吨的甲烷,但目前还很难直接评估该时期陆地或海底泥火山的甲烷排放量[17],这也是研究泥火山对全球碳循环影响中的一大不确定性。在平静期,泥火山几乎不出现泥浆喷发,但气体和液体的排放依然活跃。如表2 中统计的海底泥火山均处于平静期,该时期单个海底泥火山每年向海水释放甲烷的总量(不包含AOM 消耗掉的甲烷及气泡泄漏的甲烷)达到 0.1~220 t,平均约 60 t(表 2),比在喷发期几小时内的释放量还小两个量级。

表1 巴伦支海 Håkon Mosby 泥火山中心到边缘不同生态分区的甲烷泄漏强度[15, 30-31]Table 1 intensities of methane emission from the center to the edge of the Håkon Mosby Mud Volcanoin the Barents Sea[15, 30-31]

表2 不同海域海底泥火山的溶解态甲烷泄漏强度统计Table 2 Statistics of the intensities of dissolved methane seepage from mud volcanoes in different sea areas

由此可见,了解泥火山的活动周期及其持续时间对评估其碳排放总量至关重要,但目前的调查研究才刚刚开始。已有研究表明,一些现存海底泥火山已经在地质历史上活跃了很长时间。如通过科学钻探和地震反射调查发现地中海的Napoli 和Milano 泥火山、卡拉布里亚增生楔上的Madonna dello Ionio 和Pythagoras 泥火山、阿拉伯海的泥火山、加的斯湾的Ginsburg 和Yuma 泥火山均已经存在超过了1~5.3 Ma[37-38]。然而,目前对海底泥火山喷发周期的研究还不够。以陆地泥火山为参照,特立尼达岛的Columbus 泥火山和Chatham 泥火山的喷发周期分别为约 30 a 和 1~36 a,阿塞拜疆 Shihzagirli 泥火山、Lockbatan 泥火山和Dashgil 泥火山的喷发周期为 2~43 a,但多数为 4~7 a[39-40]。

2 海底泥火山系统中甲烷的转化过程

在平静期,单个海底泥火山每年向海水释放的甲烷总量通常约为几十吨(表2)[11],比陆地泥火山向大气的排放量小一个量级[17],表明海洋沉积物中独特的生物地球化学作用对甲烷排放产生了巨大影响。此外,上覆海水还能持续吸收从沉积物释放出来的甲烷和DIC,使得海底泥火山对大气的碳排放影响远低于陆地泥火山。因此,本文重点关注甲烷在浅层沉积物中的迁移与转化规律,以及向海水释放的甲烷和DIC 通量,为研究海底泥火山对海洋碳循环的研究提供基础支撑。目前,关于海底沉积物中甲烷的转化机理的研究已较为成熟,但其转化速率还难以量化,更难以评估其转化过程在时间上的演变。与冷泉系统类似,泥火山排放的甲烷在穿过海底沉积物时的转化机理如图2 所示,主要包含甲烷厌氧氧化(Anaerobic Oxidation of Methane, AOM)、甲烷驱动的有机合成和碳酸盐矿物沉淀3 个过程,它们将大部分甲烷转化为溶解无机碳(DIC)、溶解有机碳(DOC),也转化为颗粒有机碳(POC)和碳酸盐岩,从而降低了泥火山的碳排放总量(典型AOM和碳酸盐矿物沉淀控制的沉积物孔隙水化学浓度剖面模式如图2 示)。

2.1 甲烷厌氧氧化作用

与冷泉系统一样,在泥火山浅表层沉积物中,在甲烷厌氧氧化古菌和硫酸盐还原菌介导下,硫酸盐还原驱动的AOM 是将甲烷转化为DIC 的最重要过程[12]。如化学反应方程式所示,AOM 降低了孔隙水中硫酸盐和甲烷的浓度,同时产生高浓度HS-、DIC 以及碱度,最终可促进黄铁矿和自生碳酸盐等自生矿物沉淀[23,41-42],并支持海底硫氧化菌及其共生宏生物的发育,如Beggiatoa菌席和管状蠕虫等[12]。其次,在冷泉区,与铁、锰等活性金属的还原耦合的AOM(如近几年来也备受关注,特别是在具有较多活性金属输入的地方,如热液羽流[42]、火山灰[43]和古湖相沉积层[44],但还尚未有泥火山区关于Fe-AOM的报道。

同甲烷排放强度一样,AOM 的速率也具有强烈的空间非均一性,因此,需要对特定区域开展具体研究[11,22]。目前,主要利用孔隙水的化学组成、同位素比值特征和生物类群信息等对AOM 的速率进行反演和估算;此外,还有一些研究利用了原位或室内培养实验等方法。目前的研究表明,泥火山中心气态泄漏的甲烷由于难以被微生物利用,通常在沉积物中不被转化,而是直接被释放到海水中。例如在HMMV 泥火山,Niemann 等通过生物标志物、荧光原位杂交和原位化学剖面研究,发现在强泄漏的泥火山口位置几乎不出现AOM,而是只有小部分被海水中的氧气氧化,氧化速率约为 2.5 mmol·m-2·d-1,占总甲烷排放通量的1%~2%(表1)[12];与之相反,在海底泥火山外缘,以分子扩散为主的渗漏甲烷在到达海底前几乎全部被转化为DIC[11]。在以孔隙水对流为主要泄漏方式的泥火山翼部,AOM 的速率研究可参考具有同等甲烷泄漏强度的冷泉区。Karaca 等通过对孔隙水的化学特征研究,发现在中等孔隙水对流区AOM 速率最高,而在强对流和弱对流区较低,即当对流速率为 40 cm·a-1时 AOM 速率最大,达到 2.3 mmol·cm-2·a-1,而在对流速率为 200和 < 10 cm·a-1时 均 低 于 1 mmol·cm-2·a-1(图 3)[45]。尽管如此,甲烷的转化效率(即AOM 消耗的甲烷/深部沉积物向上运移的甲烷通量),仍然随孔隙水对流速率的降低而升高[12]。这与Wallmann 等通过泥火山孔隙水化学模型获得的结果相符,即当孔隙水对流速率分别为 1、10 和 100 cm·a-1时,相应地有99%、91%和34%的甲烷通过AOM 转化为DIC,而剩下的1%、9%和66%的甲烷则直接被释放进入水体[11]。总之,在海底泥火山口通常具有高甲烷通量和低转化效率,在翼部具有中等强度的甲烷和DIC泄漏,而在泥火山外缘则具有大范围的DIC 微渗漏。

2.2 甲烷驱动的生物有机质合成

强烈负偏的δ13C 表明泥火山生物碳部分来源于泥火山泄漏的甲烷。如HMMV 泥火山菌席中的细菌、黏液及外代谢物的δ13C 为-17.6‰~-53‰;与甲烷氧化菌共生的Sclerolinumsp.和Oligobrichiasp.两种管状虫的腔体为-34.9‰~-56.1‰;甚至以管状虫为食物的鱼也呈现轻同位素的富集(δ13C=-51.9 ‰ )[46]。 又 如 Mound 12 泥 火 山 上Paralomissp.蟹,它们与泥火山大量出现的硫氧化菌共生,碳同位素和脂类组成表明化能合成生物和光合衍生生物均是Paralomissp.蟹的食物来源[47]。此外,通过对Kazan 泥火山AOM 带内有机质的碳同位素组成分析,Haese 等发现总有机碳的δ13C 低至-33‰,比背景的-28‰低,并通过计算获得甲烷来源的碳占总有机碳的20%,相当于干沉积物的0.05 wt%[48]。Wang 等通过14C 测试,发现泄漏的甲烷(“老碳”)贡献了墨西哥湾冷泉区沉积物中有机质的40%~60%[49]。以上数据均表明泥火山泄漏的甲烷可以通过生命活动转化到泥火山的生物链中,而生物死亡后,除了在埋藏过程中逐渐被降解,也有部分保存为沉积物或冷泉碳酸盐岩中的有机碳。

甲烷驱动的有机质合成还包括溶解有机碳。目前,对甲烷驱动的产DOC 作用机制还不甚清楚,推测可能是和生命活动有关,即在生物作用下,甲烷里面的碳被合并到乙酸盐或更大的生物分子中,随后被微生物排出体外,或在有机质降解过程中被释放出来。不仅在厌氧沉积物中的AOM 作用,在含氧表层沉积物、海底水合物露头和海水中,甲烷的有氧氧化也可能合成13C 亏损的有机质[50]。无论如何,只有甲烷碳的加入才能解释AOM 带和海水中强烈亏损13C 的DOC[51]。在无甲烷泄漏区,沉积物孔隙水中的溶解有机碳(DOC)主要来源于有机质降解,并保留颗粒有机质的碳同位素组成,而在泥火山或其他甲烷泄漏区,强烈负偏的δ13C 和古老的14C 年龄则指示沉积物孔隙水或底层海水中的DOC 部分来源于泄漏的甲烷。另外,若孔隙水的DOC浓度与甲烷、DIC 浓度出现显著的相关关系,而不与沉积物POC 含量对应,也表明DOC 主要来源于甲烷相关的过程,而不是有机质降解[50]。Hung 等对南海北部泥火山沉积物孔隙水中的DOC 含量开展研究,获得DOC 浓度为约1 mM,高于底层海水浓度,是海水的 DOC 弱源,其输出通量为 28 μmol·m-2·d-1(即 0.01 mol·m-2·a-1)[51]。

图3 哥斯达黎加岸外冷泉区5 个沉积柱站位的甲烷释放速率和转化速率[45]a. 孔隙水对流速率,b. 沉积物―水界面甲烷泄漏通量,c. AOM 速率,d. 碳酸盐岩沉淀速率图。Fig.3 The methane migration and consumption rates at five gravity core sites in cold seep area offshore Costa Rica[45]a. pore water advection rates, b. methane fluxes at sediment-water interface, c. AOM rates, d. carbonate precipitation rates.

2.3 碳酸盐矿物沉淀作用

3 海底泥火山对碳循环和气候变化的影响

在整个地球气候系统中,海洋主要通过海洋物理泵、生物泵和碳酸盐泵3 种机制将碳从海表向深海输送(其中生物泵和碳酸盐泵如图4 中蓝色箭头部分),从而调节大气中二氧化碳含量,以影响全球气候变化。自工业革命以来,人类生产排放的二氧化碳大约有41%被海洋吸收,可见,海洋在缓解大气二氧化碳浓度升高和气候变暖方面起了重大作用[60]。

图4 海洋碳循环及海底冷泉活动对海洋碳循环的影响示意图方括号内的数字表示碳库量,单位为Pg C,箭头旁边不带括号的数字表示年度通量,单位为Pg C·a-1。参考文献 a-[67-68]; b-[64]; c-[60]; d-[22]; e-[69]。Fig.4 schematic diagram of marine carbon cycle and the impact of sedimentary methane emissions on marine carbon cycle the number in square brackets represents the carbon pool in Pg C, and the number without brackets next to the arrow represents annual flux in Pg C·a-1. References a-[67-68]; b-[64]; c-[60]; d-[22]; e-[69].

整体而言,包括泥火山在内的岩石圈碳排放过程对海洋碳循环的影响是自下而上的,如图4 中红色箭头所示。海底岩石圈的碳排放主要来源于热液活动、冷泉活动和泥火山。其中,热液活动主要位于深海洋中脊和主动大陆边缘的弧后裂谷,与地幔来源的火山活动密切相关,其地理分布、溢出流体的组成和温度均与后两者具有显著区别。海底冷泉活动和泥火山均主要位于大陆边缘,与这些地区的富含有机质的沉积物快速沉积有关。海底泥火山与狭义的冷泉活动的主要区别包括:泥火山的物质及伴生的天然气主要来源于深部的巨厚泥质层,其喷出的物质包括泥、液体和气体,而冷泉只出现液态或气态的流体泄漏,冷泉流体主要来源于较浅部的水合物分解或有机质降解;在地形上,泥火山呈现泥质沉积物堆积形成的锥状突起,但冷泉由于加剧海底侵蚀作用而形成“海底麻坑”或由于碳酸盐岩和生物群落聚集而形成海底微凸起。然而,在评估对海水碳输入影响时,海底冷泉与泥火山之间的界定往往出现困难。究其原因,首先是二者排放的气体均主要为甲烷,并在浅层沉积物中引发相似的生物地球化学转化过程,尽管泥火山排出的甲烷主要为热裂解成因(占76%),其余为混合成因(20%)和少量生物成因(4%)[17],而冷泉中则含有较高比例的生物成因甲烷。其次,在一些地区出现海底泥火山与正常冷泉活动共存的现象,如地中海[61]、加的斯湾[62]、南海台西南盆地[63]和中建南盆地[20]等,而且对发育在泥底辟顶部的流体泄漏也难以归类。目前的精细探测技术(如海底影像、高精度地貌、地震探测技术等)还没有广泛覆盖,仅能追溯到小部分甲烷泄漏点的地下构造。有学者也将与泥火山伴随发生的气-液排放视为一种具有来源深、强度大特征的冷泉[47-48,64-66]。因此,泥火山与冷泉的关系犹如海底火山与热液活动间的关系,既有一定区别又有较密切的联系。

鉴于在狭义上,海底泥火山与冷泉形成的地质条件、成因机理和排放产物的不同,它们对海洋碳循环亦可能存在差异,但目前还难以完全区分二者对海洋碳循环的影响。以下总结了冷泉和泥火山活动对海洋碳循环的可能影响:

首先,泥火山的甲烷泄漏同冷泉活动、热液活动及真光层内的生物活动一起,共同构成了海水甲烷的4 个来源。

Milkov 等和Wallmann 等系统估算了海底泥火山向全球海洋输入碳的通量。二者均设定全球深水区泥火山的总数为5 000 座,但获得的结果相距甚远[11,70]。Milkov 等认为海底泥火山是海水重要的碳源,其研究首先假设海底泥火山与陆地泥火山具有一样的平均甲烷排放量,则获得喷发期和平静期的海底泥火山每年分别向海水输送14 和13 Tg的甲烷[70]。很显然,Milkov 等没有考虑到海洋沉积物的碳截留作用,因此,该数据相当于深部沉积物向浅表层沉积物输入的甲烷量,代表海底泥火山向海水释放甲烷和DIC 总量的上限。而Wallmann等通过沉积物孔隙水化学剖面的数值建模,获得平静期海底泥火山通过孔隙水对流向海水排放甲烷的总量为0.16 Tg,比前者的估算值小两个数量级,但仍比全球海底热液喷口释放的甲烷量多两倍,可能是深层水重要的甲烷来源[11]。然而需要指出的是,Wallmann 等仅统计了10 座海底泥火山的具体数据,其代表性存疑。另外,该研究不仅没有对喷发期的甲烷排放量进行估算,也不涉及平静期以游离态和分子扩散为主导的甲烷排放,以及AOM 生成的大量DIC,因此,可能低估了泥火山的碳排放总量。此外,对海底泥火山数量的模糊估算也会导致其碳排放总量估算的不确定。Milkov 利用泥火山的分布和密度进行了估算,获得了深水泥火山的数量为 1 000~100 000 座[71],但数量跨度达两个数量级;而近期海洋调查发现,海底泥火山的数量可能大大超过原来的预期[12]。

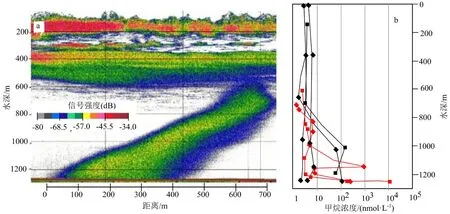

以Milkov 等的数据为参照,全球陆坡和深水盆地沉积物通过泥火山向上释放的深部来源的甲烷通量达 0.02 Pg C·a-1(即 14 Tg+13 Tg 的甲烷),约等于陆坡沉积物向浅表层沉积物输入甲烷通量(>0.06 Pg C·a-1)的 1/3,表明泥火山是海洋浅表层沉积物重要的甲烷来源(图4)。在海底界面,冷泉和泥火山总共向海水输入的甲烷通量约为 0.02 Pg C·a-1,相当于当今有机碳埋藏速率(>0.1 Pg C·a-1)的20%[64,67]。与热液和冷泉活动一样,泥火山的甲烷泄漏通常引起其周围海水中甲烷浓度的急剧上升,与主要位于河口和陆架真光层的生物活动产生的甲烷浓度升高相区别。海水中泥火山来源的甲烷浓度可高达几千nM,是背景海水的几千倍(图5b)[30]。同时,在浮力作用下,气态甲烷在水柱中的上升高度很多时候相当可观,如黑海泥火山泄漏的气泡羽流上升高度达 1 300 m[72]。此外,在水合物稳定带内,泥火山释放的甲烷气泡往往具有水合物外壳的保护,有效减缓了甲烷气泡的溶解过程,从而影响到更接近海表的水体(图5a)[30]。这些甲烷在海水中容易发生耗氧氧化作用,可能引发海水缺氧。不但如此,浅水区泥火山释放的甲烷还可能直接到达大气,但相对湿地和土壤等大气甲烷来源,现代海底泥火山总体上对大气层甲烷的影响较小。

其次,泥火山是底部海水溶解无机碳的重要来源,这种来源包括来自沉积物有机质降解产生的CO2,浅层沉积物中AOM 产生的以及近底层沉积物和海水中甲烷有氧氧化产生的CO2。事实上,大部分海底泥火山释放的甲烷在海洋混合层以下就已经被转化为溶解无机碳,从而参与到海洋的碳循环中来。例如,Zhang 等调查了冲绳海槽海水中的碳同位素,发现海槽内的沉积物甲烷泄漏对区域海水中DIC 输入的贡献可能高达14.3%[73]。然而,对于自生碳酸盐岩沉淀对DIC 释放的截留作用,还没有针对海底泥火山的评估,而全球范围内对冷泉的评估也非常有限,且获得的成果也相差甚大。Wallmann 等基于鄂霍次克海的沉积物研究,估算全球由AOM 引发的海底碳酸盐岩沉淀和埋藏速率为(1.7~6.7)×1012mol·a-1(即 0.02~0.09 Pg C·a-1),占沉积物中产甲烷作用总量(0.06~0.14 Pg C·a-1)的1/3~2/3[74]。Karaca 等基于对哥斯达黎加边缘的冷泉区进行的孔隙水化学分析,最终估算全球海底冷泉区的碳酸盐岩沉 积 速 率 仅 为 2.2×1010mol·a-1(即 0.26 Tg C·a-1)[45],比 Wallmann 等的结果小两个数量级。鉴于对碳酸盐沉淀速率了解的不足,这里假设深部沉积物向上运移来的甲烷均在浅部沉积物或海水中全部转化为DIC,且没有发生碳酸盐矿物沉淀,则陆坡区的冷泉和泥火山总共向海水输入的 DIC 通量为>0.06 Pg C·a-1,是当今有机碳埋藏速率(>0.1 Pg C·a-1)的 60%,是大气向海洋输入(净输入通量为 0.4 Pg C·a-1)的 15%(图 4)[64,67]。

图5 Håkon Mosby 泥火山上覆海水中的气态和溶解态甲烷分布[30]a. 甲烷气泡羽流的声学反射图像,b. 高甲烷浓度异常。Fig.5 The distribution of gaseous and dissolved methane in the seawater above the HåKon Mosby Mud Volcano[30]a. acoustic backscatter image of methane bubble plume, b. high methane concentration in the seawater.

以上数据均表明,有机碳埋藏并不能简单地被当作海洋的最终碳汇,而是在埋藏过程中逐渐被分解或转化为可挥发碳,并通过冷泉或泥火山等地质体重新返回到海洋碳循环系统中。这些深部来源的碳不仅可能在海水混合与环流作用下(如上升流)被带到海表,从而直接参与海-气物质交换,而且可能促进海洋酸化,从而通过改变海洋生态环境而间接影响海洋吸收大气二氧化碳的能力,进而改变全球的气候环境。尽管如此,这些额外输入到深层海水中的甲烷和溶解无机碳在海洋碳循环中的作用尚未获得广泛关注。值得一提的是,由于海水层状结构的缓冲,海底泥火山对大气碳循环的影响相对较小,且对海洋化学循环和气候变化的影响可能会有千年尺度的延迟,但对全球环境影响的持续时间更长,影响也更深刻[68]。因此,迫切需要对更多泥火山开展甲烷迁移与转化的时空变化规律研究,以更好地约束其碳排放总量。

4 结论与展望

(1)泥火山的碳排放强度随其发育尺寸的增大而增强,且主要发生在喷发期和平静期,并随泥火山消亡而停止;

(2)就单个泥火山而言,通常从中心到边缘甲烷泄漏的强度逐渐降低,而甲烷的转化强度(即主要在AOM 和碳酸盐沉淀作用下,沉积物对碳排放的拦截作用)在泥火山翼部最强,而在泥火山中心和边缘较低;

(3)全球陆坡和深水盆地沉积物通过泥火山向上释放的深部来源的甲烷通量达 0.02 Pg C·a-1,约等于陆坡沉积物向浅表层沉积物输入甲烷通量(>0.06 Pg C·a-1)的 1/3。全球陆坡区,通过冷泉或泥火山系统进入浅表层沉积物的甲烷约有1/3(约0.02 Pg C·a-1)直接被排放进入海洋水体,连同甲烷氧化产生的DIC,可能引发深层水缺氧、海水酸化和影响海洋-大气的碳交换通量,从而在千年尺度上甚至更短时间内影响到海洋吸收大气二氧化碳的能力,进而影响全球的气候环境。

然而,迄今还很难评估全球范围内海底泥火山对海水碳输入的影响,这是由于目前尚不能精确统计全球海底泥火山的总数及其发育规模,且对泥火山的喷发周期的了解还存在不足,更难以估算强烈喷发期的碳排放强度。此外,仅对少数几个海底泥火山开展了针对甲烷迁移与转化的精细调查,其调查结果尚不能代表不同沉积、构造和水文背景下不同活跃程度和发育规模的泥火山。

因此,我们建议在今后的研究中,重点关注以下几个问题:

(1)在广泛的海底地形地貌、地层探测基础上,研究地质环境对泥火山空间分布的控制作用,以更好地估算泥火山数量,并进一步优化泥火山的分类方法。

(2)发展海底原位观测技术和更精确的地球化学分析方法,研究泥火山喷发的触发机制,进一步约束不同类型泥火山的喷发周期。可结合陆地泥火山的研究成果,调查同等规模海底泥火山在强烈喷发期排放的碳总量。可以预期,技术和理论上的完美结合将会促进冷泉和泥火山等系统碳循环的精确评估[27]。

(3)对典型海底泥火山开展甲烷迁移与转化的精细调查,研究代表性泥火山碳排放通量及其时空变化规律,同时准确评估AOM 和碳酸盐沉淀对泥火山碳排放的拦截作用。

(4)在上述工作的基础上,自下而上综合评价海底泥火山碳排放对海洋碳循环的影响,进一步完善与海底各种流体释放有关的海洋碳循环模式。