我家的“诗书传统”

2020-12-30□

□

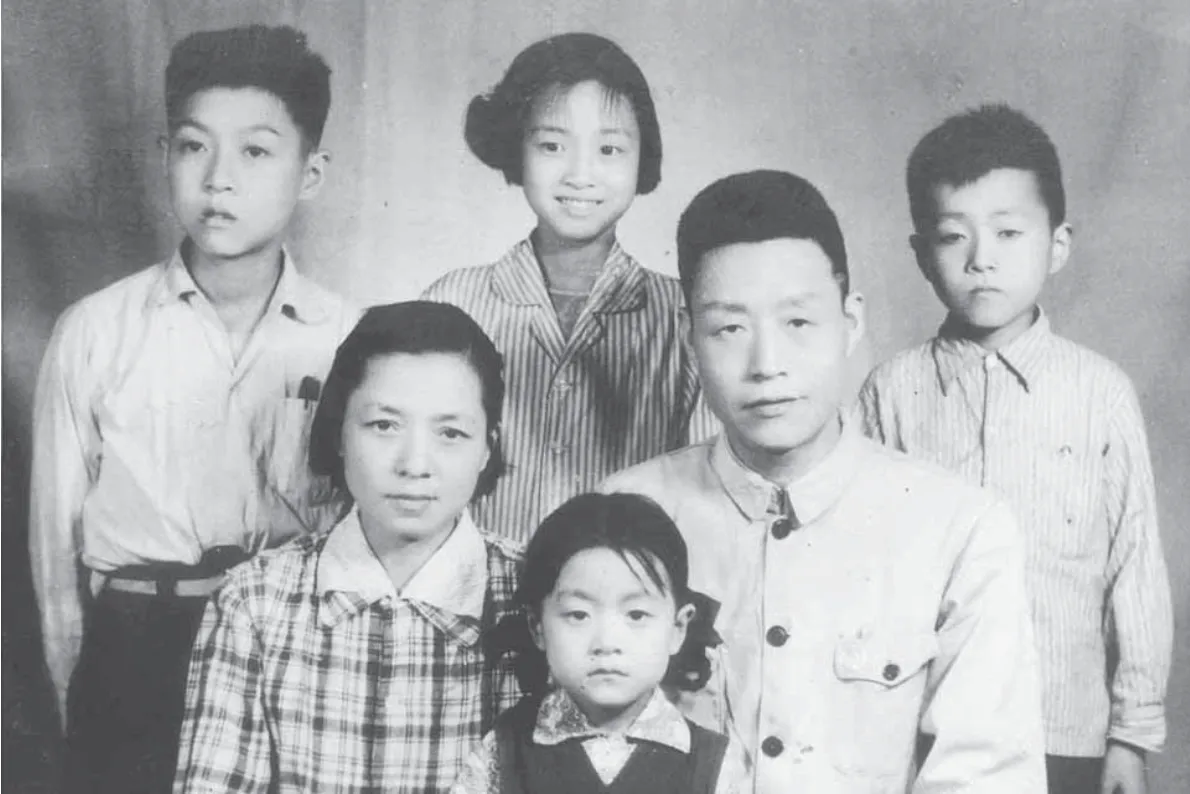

本文作者一家(摄于1963 年5 月)

南京大学文学院不乏出身于诗书家庭的同仁,比如许结教授即生于桐城望族,其父许永璋先生是著名的诗人、学者,早年肄业于无锡国专,晚年在南大任教。2005 年许永璋先生逝世,我代表院里拟挽联曰:“梁溪学派,桐城文脉,笔底波澜承丽泽;忠厚门庭,诗礼家风,阶前玉树继清芬。”重点就是表彰其诗书家风渊源有自。我的情况截然不同。我家世代务农,祖父幼时念过两年私塾,算是一个识字的农民,但终生都在河南西平的老家种地。“三年自然灾害”时,祖父母逃荒来到江南,在我家寄食四个月,那是我生平第一次、也是最后一次见到两位老人。我记得祖父曾夸我们兄妹几人“目清眉秀”,言谈显得有点文化,其余的言行好像都与“诗书”无关。父亲倒是读过两年初中,但还没毕业,日寇打到河南,他就投笔从戎了。表面上是进了国民政府主办的陆军大学某分校,其实就是当兵。抗战胜利后,父亲随军来到江南,解放前夕主动脱离军队,不久成为太仓县供销社的职工,直到1974 年含冤去世。终其一生,父亲的职业都与“诗书”毫不相干。那么,我家有“诗书传统”吗?如果有的话,又是从何而来呢?

我的记忆是从一柄芭蕉扇开始的。那个年头,每逢挥汗如雨的夏季,芭蕉扇便是唯一的消暑用品。我家虽穷,也配备了好几把芭蕉扇,夏夜乘凉时人手一把。父亲的那把扇子与众不同,它的扇面上熏着几行字。父亲先用毛笔蘸了浓墨在扇面上写字,然后用煤油灯的火苗把扇面熏黑,最后用湿抹布一擦,一块黑底白字的镶嵌物便出现在扇面上,模样很像我们临摹用的小楷字帖。我最初看到的那几行字是:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”我和弟妹们渐渐长大了,便羡慕起父亲手中的扇子来,纷纷央求他给我们的扇面也熏上字。再往后,我便与父亲合作,他题字,我配画。后来我家的芭蕉扇上总题着几句诗,背景则是一座凉亭或一株垂柳,加上一钩月亮。于是我又读到了“但得暑光如寇退,不辞老景似潮来”“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星”等诗句。

我的第二点记忆是父亲有一本硬封面的精装笔记本,那是他最宝贵的诗本子,从来不许我们乱翻的。父亲在供销社上班,一年到头从无假期。遇上收购棉花等季节,更是忙得饭都顾不上吃。但平时还是有点空闲时间,别人聊天吹牛,父亲就偷闲写诗。他先是摇头晃脑地吟诵,然后写在纸片上改来改去,下班后把纸片带回家中,才工工整整地誊写到本子上。供销社的革命群众早就觉察到父亲在纸片上写字,又不肯示人,便怀疑他是在记“变天账”。日后革命群众无数次前来抄家,其实我家除了一部《红楼梦》与几张旧照片外没有任何东西可抄,他们翻箱倒柜的搜寻目标便是那本“变天账”。父亲屡遭批斗,已成惊弓之鸟,但他依然舍不得焚毁浸透心血的诗本子,先把它藏在屋梁上方的凹槽内,后又转移到小妹、小弟下乡插队后栖身的茅屋里。为了避人耳目,小妹把诗本子裹上几层塑料纸,再撬开灶台的砖块埋于其下。几年后父亲去世,小妹挖开灶台,发现诗本子已被烤得焦黑,纸上的文字几乎无法辨认。父亲舍不得焚毁的诗本子,最终还是化成灰烬了!

父亲自幼喜爱文学,入伍不久便在军报上发表了散文《月夜哨兵》,成为全团闻名的“秀才”。但其后戎马倥偬,世务蜩螗,再也无心写作,只保持了对读书的兴趣。我家一贫如洗,父亲硬是省下钱来买了那部《红楼梦》。不知从何时开始,他忽然迷上读诗和写诗。家里没人与他谈诗,整个小镇上也找不到第二个爱诗的人,就像他的名讳“兰薰”一样,父亲读诗写诗的行为,是彻头彻尾的孤芳自赏。我幼时经常看到父亲写诗,也知道他写的是旧体诗。后来我从苏州高中的图书馆借到一本《诗词格律十讲》,便在暑假中带回家去让父亲看,心想他肯定会喜出望外,没料到父亲看了此书反而黯然神伤了好几天。原来他初学写诗时只懂得要押韵要对仗,对平仄格律一无所知。他暗中摸索了十几年才弄明白《红楼梦》里所说的“一三五不论,二四六分明”是什么意思,还以为是自己的独得之秘!父亲的诗本子被毁后,我从残页上抄下几首遗作,原文如下:《咏竹篙》:“长成致用出山林,济世胸怀世所钦。刚性难移因直节,高材多谤实虚心。逆流抵死争高下,探险轻生测浅深。沐雨栉风终不屈,感君微物一沉吟。”《咏桅灯》:“此身飘泊似飞蓬,不照华堂照客篷。惯向江湖听夜雨,每随芦荻颭秋风。危樯野岸凄凉处,孤影微光寂寞红。我亦东西南北者,多情谢尔伴衰翁。”《忆少年从军豫陕间》:“当年投笔换征袍,烽火连天倭寇骄。人马数盘秦岭路,风霜屡迹洛阳桥。潼关夜雪军声急,黄水夕晖浊浪高。今日龙钟尚相忆,梦中虚握错金刀。”《谒中山陵》:“路近钟山便肃然,遥瞻陵墓隔苍烟。森森树色皆松柏,隐隐禽声是杜鹃。读训五中奔万马,仰容二目泻千泉。依依临去重回首,暮霭沉沉绕紫巅。”苦命的父亲写了半辈子的诗,存于世者如此而已!

要是我高中毕业后如愿考进大学去学理工科的话,我家的“诗书传统”也许会在父亲身上就此告终,因为那原是他心血来潮无中生有的结果。受父亲的影响,我与小妹自幼就读过一些唐诗。夏夜我们在后门外的河边乘凉,经常你一句我一句地抢着背诵《长恨歌》或《琵琶行》,就像“抢三十”一般。但我在中学里最擅长的课程却是数理化,语文则成绩平平。1962 年太仓县举办史无前例的全县中小学生作文竞赛和数学竞赛,我在初中组作文竞赛中名落孙山,数学竞赛倒以满分获得第一名。小妹则相反,她获得小学组作文竞赛第一名,不过她升入初中后也是偏爱数理化。不久我考进苏州高中,那是一所相当重理轻文的名校,全班同学几乎无人想考文科。当时社会上流行着“学好数理化,走遍天下都不怕”的格言,我们也深信不疑。父亲虽然爱好文学,但他满心希望我们将来都成为工程师。他坚信工程师才会有一个稳固的饭碗,以文科为职业则是十分危险的。按照生活的原有轨道,我将与“诗书”渐行渐远。可是天有不测风云,1966 年初夏,我刚填好高考志愿表,前三个志愿依次填了清华大学的电机工程系、数学力学系和自动化控制系,正摩拳擦掌准备走进高考考场,一夜之间高考竟被废除了。1968 年深秋,我下乡插队,开始了长达十年的知青生涯。两年以后,我发现在农村自学理科的计划根本行不通,便彻底放弃了对理科的爱好,从此只读文科书。我“家庭出身不好”,被迫“扎根农村干一辈子革命”,我的大学梦已经“他生未卜此生休”,但我仍然喜欢读书。我每天日出而作,日入而息,使用的农具是锄头和镰刀,很单调,很苦闷,总想弄点书来读。我在农村的读书杂乱无章,所读的书都像落叶一样偶然飘到我手里,那样的读书没有任何“学科”色彩。但是在客观上,我读的书还是以文学为主,尤其是古典文学。倒不是它们的数量特别多,而是它们特别耐读,每本书的阅读时间就比较长。比如《唐诗三百首》《古文观止》《经史百家杂钞》等,所选的作品都是百读不厌的名篇,一本书够读一两年的。不知不觉,我在十年的“耕读”生涯中竟然渐渐走近了“诗书传统”。

光阴像白驹过隙,世事如白云苍狗。1977 年底,高考恢复,不久又恢复招收研究生,终于盼来了要凭考试成绩进大学的正常世道。我别无他长,唯独不怕考试。于是我在1978 年春以语文101 分、英语107 分(均有10 分的附加题)的考分进入安徽大学外语系英语专业读本科,又在1979 年秋以英语96 分、古代汉语98 分的考分进入南京大学中文系中国古代文学专业读研。我在南大的导师是古典诗歌研究界的著名学者程千帆教授,专业方向是“唐宋诗歌”。从1979 年9 月进入南大开始,“诗书”成为我学习的专业。从1984年10 月博士毕业留校任教开始,“诗书”又成为我从事的职业。无心插柳柳成荫,父亲的业余爱好竟然成为我的终身职业,我家的“诗书传统”算是在我身上得到延续、发展,真不知是冥冥之中的夙缘,还是命运的随意播弄?如今我年过古稀,由于顶着“文科资深教授”的名义,暂时尚未退休,仍在从事古典诗歌的教学与研究,“诗书传统”在我身上大概不会突然中断。但是我家的下一代则不容乐观。我只有一个女儿,她在金陵中学读书时颇受语文老师的赏识,但高中毕业后死活不肯报考文科,几年后成为一名计算机工程师。我弟妹家的三个孩子也都在从事与“诗书”毫无关系的职业,看来我家的“诗书传统”已是岌岌可危。我对此有点失望,但并不伤感。我深知每个家庭的传统都是变动不居的,孟子说得好:“君子之泽五世而斩,小人之泽五世而斩。”一个家庭内部的“诗书传统”又怎能做到累世不绝?况且从宏观的角度来看,“诗书传统”原是整个中华民族的文化特征,而中华传统文化则是一条奔流不息的万里江河。个别家庭的“诗书传统”只是江河上的一朵浪花,无论它是巨浪还是细浪,都会转瞬即逝,但正是亿万朵此起彼伏的浪花组成了整条江河的壮阔波澜。正如东坡所云,“逝者如斯,而未尝往也!”