近代上海苏北人无法成为中国共产党的倚重力量吗?

2020-12-28张玲

摘 要:美国学者裴宜礼在其《上海罢工》一书中认为:来自苏北及以北地区的半技术和非技术劳工,罢工次数多但无效,主要靠乡情、性别、行会、帮会来加强团结,中共无法影响他们;有技术的南方工匠,罢工次数少但有效,其组织形式与中共相似,有政治诉求,易于接受共产党动员。但该结论无法解释上海苏北人在1925—1949年工人罷工斗争中所起的重要作用。海外学者立足于西方学术话语体系,忽视中共对苏北苦力的团结、教育和组织作用,且掌握的史料不够全面,为了自圆其说,只挑选对其立论有利的史料,未能整体把握中国革命的内在规律,其研究结论存在诸多值得商榷之处。

关键词:近代上海苏北人; 工人运动; 政治动员

中图分类号:K25 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2020)12-0167-10

作者简介:张 玲,上海交通大学马克思主义学院教授 (上海 201101)

近代上海是中国第一大工业城市、工人阶级的发源地和中国共产党的诞生地,曾长期是中共中央所在地;也是近代中国人口最多的国际化移民城市,社会异质化程度高,苏北人便是其中的一支。

20世纪80年代以来,海内外学界掀起“上海学”热潮,至今方兴未艾,苏北人便是其研究内容之一。近代上海苏北人,有广义和狭义之分。广义上的苏北人,泛指来自江苏省长江以北地区移居上海的苏北人及其后裔。狭义上的苏北人,特指来自江淮六县和扬州八县①的移民。改革开放以来,淮河以南的盐城、扬州和南通地区的江苏人否认苏北身份,认为是“江北人”。本文为研究方便,采用广义上的苏北人概念。

这是一支数量庞大的移民群体。学者虽对其数量看法不一,但都认为其人数众多;1949年之前,上海苏北人总数约达150万—200万谢俊美认为,上海解放前夕苏北人不下150万,占总人口的近三分之一。谢俊美:《上海历史上人口变迁的研究》,《社会科学》1980年第3期。何金海认为,苏北人占总人口的45%,“这还不包括悄悄改掉籍贯的苏北人”。何金海:《苏北人——上海地方文化的一个问题》,《上海市建设职工大学学报》1999年第1期。卢汉龙考察了狭义上的近代上海苏北人的数量,认为解放前苏北(仅指扬州、盐城和淮阴三地)人占上海总人口的比重为13.7%,80万人左右。卢汉龙:《上海解放前移民特征研究》,《上海社会科学院学术季刊》1995年第1期。。从苏北各地旅沪同乡会名册看,他们大部分住在黄浦江、苏州河沿岸的棚户区《上海棚户区的变化》,上海人民出版社1965年版,第1—7页。,多是工厂工人、黄包车夫及小商贩等;从事餐饮、浴室、理发业的扬州人住在租界,为富人服务上海市档案局藏: Q6-5-954、Q6-5-955、Q6-5-956、Q6-5-978、Q6-5-982、Q6-5-985、Q6-5-989、Q6-5-992、Q6-5-993、Q6-5-997、Q6-5-954、Q6-5-1001、Q6-5-1006、Q6-5-1064。。据卢汉龙不完全统计,只有3%左右的苏北人在沪求学或从事工商活动。

目前,海内外学者形成了以下研究范式。第一,社会史范式。韩起澜(Emily Honig)的《苏北人在上海》[美]韩起澜(Emily Honig):《苏北人在上海,1850-1980》,卢明华译,上海古籍出版社2004年版。是经典之作,运用“族群(ethnicity)”理论研究苏北人在沪的职业、生活状况以及遭受歧视的社会现象和原因。她的《姐妹们与陌生人:上海棉纱厂女工,1919—1949》旨在探讨纱厂女工与上海工人运动的关系,而非罢工过程。她认为,20世纪30年代之前的苏北女工,因地域隔阂、帮会及外商等综合因素,几乎没有阶级意识和革命意识Emily Honig ,Sisters and Strangers: Women in the Shanghai Cotton Mills,1911-1949(Stanford,Calif., 1986).。韩起澜对苏北人的偏见直接影响了裴宜礼,后者在介绍苏北人时引用了前者的著述。

20世纪90年代以来,来自复旦大学、南京大学、华东师范大学、上海师范大学等高校的一些青年学者陆续加入苏北人研究的队伍 陈橹从社会史视角探讨了民国时期苏北人来沪的途径以及给上海社会带来的社会问题(陈橹:《民国时期上海苏北人问题研究》,中国文史资料出版社2005年版);赵亮研究了上海闸北地区苏北人的生活、工作状况(赵亮:《近代闸北的苏北人(1900—1949)》,上海师范大学2006年硕士学位论文)。,但他们较少涉及罢工斗争领域的研究。胡银平研究了20世纪20年代沪西小沙渡工人运动,但没有专门研究苏北人胡银平:《沪西小沙渡研究(1899—1949)》,上海师范大学2008年硕士学位论文。。

第二,中共党史(传统工人运动史)范式。把工人运动史纳入党史,强调中国共产党对工人群体的动员和组织参见“上海工厂企业党史工运史丛书”,中央党史出版社1991—1997 年间出版。,考察近代上海产业职工的人数、籍贯、工资、劳动强度、生活娱乐、经济状况与政治态度的关系邓中夏:《中国职工运动简史》,人民出版社1953年版。刘明逵、唐玉良:《中国工人运动史》(1—6册),广东人民出版社1998年版。刘秋阳:《中国苦力工人运动史》,湖北人民出版社2008年版。马俊超:《中国劳工运动史》,1971年。[法]谢诺(Jean Chesneaux):《中国工人运动》,1999年。沈以行、姜沛南等:《上海工人运动史》(上、下),辽宁人民出版社1991年版。《中国共产党上海史(1921—1949)》(上、下),上海人民出版社1999年版。朱邦兴等合编:《上海产业与上海职工》,上海人民出版社1984年版。。

第三,新工人史研究范式。以美国学者裴宜礼(Elizabeth J. Perry)的《上海罢工》(下文简称《罢工》)为代表,该著在中国多次再版[美]裴宜礼:《上海罢工:中国工人政治研究》,刘平译,该书1986年在美国斯坦福大学出版社出版,最早中译本于2001年由江苏人民出版社出版,2012年重版,2018年商务印书馆再版。因再版内容变化不大,本文仍以2001年版本为剖析对象。。她没有以新工人史研究者自居,但根据其研究方法,本文把她纳入该范式之列。裴宜礼1948年生于上海,现为哈佛大学政治系讲座教授、燕京学社社长。

《罢工》有三点创新:一是角度新,从“地缘政治”、“党派政治”和“产业政治”多维视角研究近代上海工人罢工。二是发现了工人内部的“分裂”刘平:《还原:工人运动与中国政治——裴宜礼的〈上海罢工〉》,《近代史研究》2003年第3期。,展示了不同籍贯、不同行业、不同经济生活水平的劳工其罢工动机和效果的不同,打破了之前工人階级是整齐划一的先进性集体的刻板印象。三是从工人自身研究工人,研究五四运动之前没有政党介入的工人自发的罢工斗争,揭示工人在党派政治中并非总是扮演被动角色,而是积极与党派互动,有自己的利益诉求。

《罢工》第一部分“不同的工人从事不同的政治”,是该著的核心观点和立论基础,贯通全书。裴宜礼把近代上海来自不同地域的劳动者分为南方和北方两部分,“广州木匠、宁波铜匠和盐城人力车夫成为人们熟悉的近代上海劳工世界的形象”,即广州木匠和宁波铜匠代表南方有技术的工匠,“以人力车夫、码头工人、缫丝工人、纺纱工人等职业为归宿,报酬仅能糊口”[美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第30页。的尤其是苏北的非技术和半技术工人为北方劳工代表。

她统计近代上海工人罢工次数,得出如下结论:苏北人罢工次数多但无效,因帮会助其获得工作,罢工也“通过帮会形式”,只为经济利益,常处于防御地位,中国共产党难以影响他们[美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第54—65、80页。。

南方工匠罢工形式与共产党组织相似,他们加入行会组织,“采取集体行动”;除了增加工资,还“建立工会”、有政治诉求,罢工次数虽少却有效。“上海工匠的阶级意识是很明显的”,“易于接受共产党的动员”[美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第71页。,与底层无产者大不相同。

但《罢工》无法解释:1925年的二月罢工和五卅运动、上海工人三次武装起义以及白色恐怖最严重的30年代初期,苏北苦力工人为何在罢工斗争中成为中共倚重的力量?解放战争时期为何涌现出众多苏北工人领袖?因此,《罢工》一书存在诸多值得商榷之处。

一、20世纪20年代日商纱厂男工在罢工中“冲锋”

《罢工》重点分析纱厂和丝厂女工、码头工人和人力车夫、粪工、乞丐等带有苏北人行业特征的罢工斗争,但并没有提及大型纱厂尤其是日商纱厂苏北男工在罢工斗争中的重要性。

该书在第四章“激进主义全盛时期(1919—1927)”中,多次提到二月罢工中积极分子顾正红及五卅运动因他而起,直到叙述顾正红被日本大班打死后工会与厂方谈判,裴宜礼才提到顾的籍贯,但转而又讲顾的一个同族亲戚是帮会头子,私自与日方谈判、遭到工会痛打的不光彩事迹[美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第112、114页。。她引用的资料,既有苏北盐城工人姜维新的回忆录《从二月罢工到五卅运动》,也有苏北工人的口述史料,却只字未提他们的籍贯及在罢工中的作为[美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第71—72、124—125页。。

《罢工》在第三部分“产业政治”中,论证了帮会对苏北非技术工人的影响[美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第234—236、310—320页。。裴宜礼以1922年缫丝厂罢工为例,讲到工人进德会领导罢工,会长穆志英是苏北盐城人,加入帮会并受苏北男帮会成员控制,以及五卅运动中该会与中共领导的工会唱对台戏[美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第242—243页。,却避而不谈日商纱厂罢工。

其实,在1925年二月罢工和五卅运动中,纱厂尤其是日资纱厂的苏北男工,承担着“打头阵”的角色 张玲:《苏北人与上海1925年反日爱国运动》,《社会科学》2015年第9期。。一战后,日本纱厂在上海急剧扩张,在沪西小沙渡、劳勃生路、东京路、槟榔路以及沪东的杨树浦路、平凉路、韬朋路等水陆交通便利之地,开办大型纱厂,如内外棉株式会社、同兴纱厂、大康纱厂、上海纱厂等,因水灾逃难来沪的苏北人纷纷进厂做工,人数比重达60%以上《上海纺织工人运动史》,中共党史出版社1991年版,第39—40页。 。日商纱厂的苏北工人中男工数量虽少,但斗争性强,他们在20年代的上海工人运动中发挥着“先锋”的作用。1925年二月罢工,内外棉株式会社工人戴器吉戴器吉(1900—1927),江苏阜宁人。少时因家乡水灾随母逃荒至沪,进内外棉五厂粗纱间做工。1922年入沪西工人补习学校,1924年加入中国共产党。1925年二月罢工期间被警察厅关押半个月;顾正红惨案发生后,他不顾安危,散传单、把口子,鼓动工人坚持罢工斗争。1926年5月,他作为代表出席在广州召开的第三次全国劳动大会,参加全国总工会主办的工人运动讲习所。回沪后他重建内外棉五厂的工会组织。1927年1月被捕牺牲。《上海第二棉纺织厂工人运动史》,中共党史出版社1995年版,第179—180页。、姜维新 姜维新(1899—1984),男,江苏建湖人,又名郑承、张云清。幼时家乡遭受水灾,随父逃荒至上海. 1917年,进日商内外棉五厂。1924年下半年,进入沪西工人补习学校学习。1925年参加了上海日商纱厂的二月罢工,经邓中夏、李立三介绍,加入中国共产党。因在五卅运动中表现突出被厂方开除。参加上海工人第一、二、三次武装起义;大革命失败后参加中共中央特三科“打狗队”。1928、1932、1945年曾先后多次被捕。1949年后历任上海监狱长、药厂厂长等职。《上海第二棉纺织厂工人运动史》,第175—178页。、顾正红顾正红(1905—1925),男,江苏阜宁人。五卅运动烈士。1921年家乡遇水灾,他随母流落到上海,后在上海日商内外棉九厂、七厂做工。1924年夏,顾正红入中国共产党举办的工人夜校和沪西工友俱乐部。1925年2月,积极投入二月罢工。同年5月15日,顾正红遵照工会安排率领工人进工厂要求复工和发工资,被日本大班枪杀,引发五卅运动。《上海第二棉纺织厂工人运动史》,第55页。、季小四子等盐城籍男工,听从沪西工友俱乐部安排,率先关车停工、打厂,鼓动其他工人,充当先锋。罢工开始后仅4天,内外棉株式会社所属12个工厂、1.7万工人全部罢工。一周内蔓延至沪东22家日商纱厂,3.5万余人参加罢工 邓中夏:《中国职工运动简史》,人民出版社1953年版,第134页;《上海纺织工人运动史》,第113页。,形成了日商纱厂工人第一次大罢工。

五卅运动因顾正红带头反抗日本厂主开除二月罢工工人被惨杀而引发。罢工由沪西工友俱乐部领导,内外棉株式会社东西五厂、七厂、八厂、十二厂工人率先于5月16日举行全体罢工 《时事新报》,1925-5-16。。6月1日起,内外棉三厂、九厂、十三厂、十四厂、十五厂,日华一、二、三、四厂和同兴纱厂等日商纱厂相继全体罢工,持续至8月中下旬 据上海社会科学院历史研究所编:《五卅运动史料》(第一卷),上海人民出版社1981年版,第70—83页;《上海纺织工人运动史》,第113页。。在中共中央部署下,罢工斗争发展为波及全市乃至全国的反帝爱国运动。

在20年代的上海工人运动中,日商纱厂的苏北男工斗争勇敢,功不可没。据姜维新回忆,当时和他一起参加沪西工人俱乐部的同乡,“内外棉五厂工人陶汉和(坐牢死)、李宝林(被枪毙)等,记不清了,很多人都牺牲了” 引自上海社会科学院历史研究所1965年1月访问姜维新的记录,收藏于历史所资料室。。

不可否认,《罢工》对20年代上海罢工中部分苏北人罢工动机的分析也是中肯的,因为工会每天会发罢工补贴 [美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第115—116页。,尤其是苏北人占比最大的码头工人 据20世纪30年代末中共上海地下组织调查,当时码头工人约一万四千名,其中比较重要的码头有罗斯福码头(3200人),太古码头(2400人),新关码头(2400人)苏北人在各码头所占的比例各不相同:“罗斯福码头和太古码头的工人,大多数是苏北人,至少占总数十分之八,……新关码头苏北人也占半数以上,……码头上通用的语言,苏北话为主,上海话为次。” 参见胡林阁、朱邦兴、徐生合编:《上海产业与上海职工》,上海人民出版社1984年版,第647页。《上海港史话》研究资料显示,20世纪30年代,“码头工人中大约有5万名苏北人,苏北方言成为这个行业的语言。”参见《上海港史话》,上海人民出版社1979年版,第276—279页。,在工头控制下,有时会扮演“只问面包不问政治”的暴民角色 《中共中央关于工人运动文件选编》(上),档案出版社1985年版,第123页。。但史料显示,人数较少的纱厂苏北男工,在罢工中服从中共党团组织和工会的领导,起到了“先锋”的作用。

二、中共创办的工人学校培养了苏北工人骨干

裴宜礼在《罢工》中指出,非技术、半技术工人与帮会联系密切,“20世纪初,有成千上万的上海纺织工人加入青帮——原籍苏北的入帮者尤多”,男工更熱心入会[美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第72页。。陈独秀也说,近代上海“大部分工厂劳动者,全部搬运夫,大部分巡捕,全部包打听,这一大批活动力很强的市民都在青帮支配之下” 陈独秀:《上海社会》,《新青年》第8卷第1—4期,1920年。。但是,《罢工》没有进一步研究,他们中的一部分为何能成为工会骨干和信仰坚定的党团员。

《罢工》着重探讨了“中国工人中的分裂情况”:工人因同乡忠诚、性别、行会、帮会等因素而分裂,产生了系统而长久的团结;“来自相同地区的移民和相同行业中的同性,构成了集体行动的潜在基础” [美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第32页。,她由此得出“分裂产生团结”的结论。但局部的团结为何能产生统一的行动呢?

《罢工》第四章虽提到“动员工人的最初渠道是工人学校”,1924年夏,中共上海大学小组开办了沪西工人(友)俱乐部,“作为进步的工人——学生的聚会场所” [美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第109页。。但没有详细研究苏北人在其中接受教育的情形。

早在1920年8月,在上海共产党发起组指导下成立的社会主义青年团,就在沪西小沙渡创办了“工人半日学校”,内外棉五厂盐城籍人戴器吉、十四厂淮阴籍人孙民臣等进校学习。半日学校虽仅存续了几个月 陈卫民:《中共成立初期上海工人运动评述》,《上海研究论丛》(第四辑),上海社会科学院出版社1989年版,第1—2页。,但培养了不少早期工人运动骨干,为沪西工友俱乐部打下了基础。

中国共产党成立后,把创办“工人学校”作为重要任务,旨在让工人意识到成立工会的必要性 《中共中央档选集》(第一册),中共中央党校出版社,1982年版,第7—8页。。1921年8月,劳动组合书记部在沪西创办“上海工人第一补习学校”,戴器吉又入校学习,3个月后学校被关闭。1922年秋,社会主义青年团在小沙渡又办了两所工人补习学校;1924年春,中共党组织把两校合并,成立“小沙渡沪西工人补习学校”,戴器吉再入校学习,介绍同厂同乡姜维新、季小四子、钟秀文等入校,戴在此加入中国共产党 《上海第二棉纺织厂工人运动史》,中共党史出版社1995年版,第28页。。之后学校又遭租界巡捕房封闭。

邓中夏、瞿秋白等领导看入校工人越来越多,遂成立沪西工友俱乐部,戴和姜等苏北人是第一批会员 《民国日报》1924年4月21日,11月9日,《民国日报》副刊《平民之友》,1924年6月27日。。戴器吉又介绍七厂顾正红、八厂周高升等加入。俱乐部成了工人活动中心,是二月罢工和五卅运动的发源地和指挥部 《五卅运动史料》(第一卷),第281页。。

中共党团组织和劳动组合书记部正是通过沪西工友俱乐部打进产业工人群众之中 《五卅运动史料》(第一卷),第293页。 。中共中央、劳动组合书记部、上海地委及工人运动委员会、沪东区委、社会主义青年团,相继在沪东、法南、闸北创办杨树浦平民学校、民智平民学校、余日章小学、杨家宅工人夜校、平民女校、上海大学平民学校等工人学校 《五卅运动史料》(第一卷),第142、270—276、281页;《上海工运志》,上海社会科学院出版社1997年版;《杨浦革命史迹》,上海远东出版社2001年版,第1—19页。;上海总工会成立后,在全市又开设12所平民学校 《上海工运志》,上海社会科学院出版社1997年版,第308页;《上海革命历史文件》(甲)(上海各群众团体文件)(1924—1927),第33页。。

其中,杨树浦平民学校1924年6月在第一批学员中发展了恒丰纱厂朱英如(扬州)、朱秀英(苏北)、周月林、宋三妹等入团,在厂建立团支部,继而组织工会 《杨浦革命史迹》,第9—13页。。1926年5月,民智学校培养朱英如、吴启吉 吴启吉(?—1927),男,江苏南通人。幼时随父母从家乡逃荒至沪,后进老怡和纱厂做工。1924年进入杨家宅平民夜校读书。五卅运动后任老怡和工会理事,8月参加中国共产党。1927年2月任中共老怡和纱厂支部书记;第三次武装起义中任老怡和工人纠察队中队副;7月壮烈牺牲。《杨浦革命史迹》,第9—20页。等苏北工人入党,派他们到空白工厂组建工会 《杨浦革命史迹》,第19—20页。。工人学校先后培养的工人总数愈千。朱英如、戴器吉等都有多次参加工人学校学习的经历,皆在校加入党、团组织。朱英如就是与工人进德会头子穆志英决裂的女工领袖,《罢工》对二人为何决裂语焉不详,更重要的是没有研究工人学校对苏北工人的培养。

工人学校的教育启蒙,让包括苏北人在内的城市民众逐步摆脱狭隘的帮会影响,接受中国共产党的政治主张,有了更高的追求目标张玲:《苏北人与1925年上海反日爱国运动》,《社会科学》2015第9期。。这并非如《罢工》所言,帮会、性别、行业、同乡情谊是工人团结的决定性因素。可见,《罢工》对工人学校以及苏北工人的研究存在明显疏漏。

三、白色恐怖最严重时期,苏北苦力工人成为中共倚重的力量

大革命失败后,中共中央和江苏省委对中国革命性质和发展阶段缺乏全面把握,接受联共(布)和共产国际的激进政策。上海总工会被取缔后,上海工人联合会(简称“工联会”)于1929年6月成立,支持赤色工会、排斥有广泛群众基础的黄色工会、反对合法斗争,成立不到一年便举行各类飞行集会30余次 《上海工会联合会》,上海档案出版社1989年版,第63—297页。。共产党员、工会干部和积极分子不断遭到拘捕和杀害。《罢工》亦提及赤色工会的困境 [美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第248页。,但没有研究白色恐怖中苏北籍苦力的作用。

江苏省委决定改造工联党团,选拔“真正勇敢的工人组成工联常委,领导工作” 《上海工会联合会》,第84—85页。。但愿意冒险的党团员和工人骨干越来越少,此时,敢拼的苏北工人成为重要的倚重力量。上海市委1932年9月6日《检查五厂总结报告》反映了城市罢工运动的艰难及苏北工人之勇敢。“五厂”,即内外棉株式会社五厂,全厂约2000名工人中,“有百分点[之]八十是江北人”。白色恐怖中,部分苏北工人恐惧心理也很严重,“在会员中比较的厉害,在党员中则更加厉害起来”;“第一怕开除(我们两次领导斗争失败,曾开除二十余人);第二怕吃官司(反帝代表大会 反帝代表大会,是中共江苏省委的外围组织,成立于1928年7月。此处应指“共舞台事件”。《上海工人运动史》(上),第555—559页。的代表被捕,给他们以更深的印象);第三怕走狗、包探”。即便这样,五厂仍有党员13人,其中新发展党员4人 《江苏革命历史文件集(上海市委文件)》(甲,1927—1934),中央档案馆、江苏省档案馆1988年版,第287—288页。。

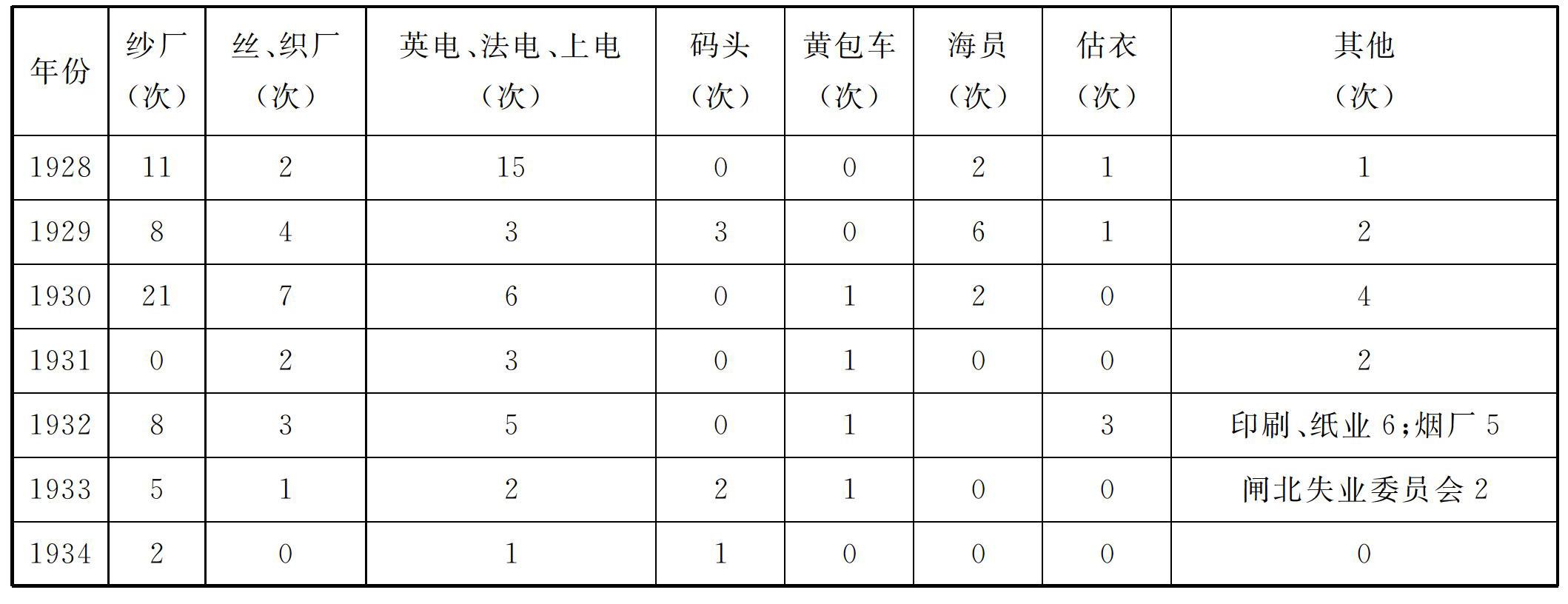

在白色恐怖下,1932年浦东区委只剩2人。在该年十月革命纪念日活动中,“参加示威的共有三十人,码头十余人,日华工人六,余为店员,参加时表现尚热烈” 《江苏革命历史文件集(上海市委文件)》(甲,1927-1934),第309—310页。。下表是1928—1934年上海各业工会及工人代表发表宣言、工作报告、声援及罢工口号的次数 《江苏革命历史文件集(群团文件)》(甲,1928—1936),《目录》第1—23页。:

上表中,纱厂和公用交通公司工人、码头工人和黄包车夫中,苏北人较多;各行业发布宣言、罢工口号等次数大体反映了其活动的活跃程度。比如,1930年纱厂最活跃,这与李立三为代表的中央“左”倾冒险主义错误有关。同年5月30日上海市党支部情况统计显示,纱厂党支部数量位列第一,达27个。其中,沪西14个,沪东10个,吴淞2个,浦东1个,与上海苏北工人居住区吻合。

《罢工》中认为能代表苏北人形象的黄包车苦力和码头工人,各有党支部5个和4个,集中分布于法南、闸北、沪东、浦东,也与苏北苦力居住区相符;而《罢工》中认为罢工次数少而有效的行业,如五金、邮政、兵工、水电、电报等,只有1—3个 《江苏革命历史文件集(群团文件)》(甲)(1928—1936),第127页。。对应的党员人数,自由职业者264人、学生196人、纱厂工人135人、手工工人93人、店员80人、农民51人、士兵50人、海员42人、五金39人、电报61人、印刷51人、人力车夫37人、码头工人31人 《江苏革命历史文件集(群团文件)》(甲)(1928—1936),第129—130頁。。

1931年底,上海市委所辖各区委中,苏北贫民较集中的闸北有24个党支部,新发展党员27人,而其他各区党支部数量不足10个,未发展党员 《江苏革命历史文件集(群团文件)》(甲)(1928—1936),第129—130页。。

以1932年“共舞台事件”为例,83名中共党团干部和革命群众被判刑,其中37名苏北人。13名被判死刑,其中9名苏北人:阜宁籍5人、盐城籍1人、靖江籍1人、徐州籍1人、宿迁籍1人。从职业(行业)看,日商纱厂工人4名、人力车夫2名、码头工人1名、巡捕1名、市政工人1名 张玲:《“共舞台”事件中的上海苏北人》,《学海》2011年第1期。。

上述数据表明,1930年后,上海地下党和工联会所倚重的力量主要是自由职业者(知识分子)、学生、纱厂工人、手工工人、店员、农民、士兵、人力车夫、码头工人等,苦力的作用越来越凸显。在如此险恶环境下,苏北籍工人仍坚持执行中共的激进主义政策,这与20年代工人学校的教育不无关系。如在“共舞台事件”中被难的苏北人中,除纱厂工人邱文治,其余皆为中共党员和共青团员 上海市普陀区档案局,档号:125-2-22。。这些来自苏北农村的苦力党员,淳朴、讲义气,一旦接受先进思想就忠于信仰。这些都与《罢工》中对苏北苦力的评价有出入。

四、20世纪40年代苏北人从被动员者成长为工人运动领袖

《罢工》在“产业政治”中分别选择“烟草业”、“纺织业”和“运输业”为研究对象。其中,对烟草业中来自不同地域的工人参与罢工的动机及效果的分析比较中肯 [美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第195页。,但对后二个产业的分析则有值得商榷之处。

在苏北人较多的近代纱厂和电车业中,苏北籍工人在早期工人运动中属被动员者;但到了20世纪40年代,苏北人在工人运动中开始向领导角色转换。笔者以工人领袖汤桂芬、佘敬成、朱俊欣、周国强等作重点研究。

《罢工》把苏北女工占多数的丝厂和江浙人占主体的美亚绸厂、申新纱厂作为“纺织业”研究案例,仍未研究三四十年代苏北人占主体的纺织厂罢工斗争。

抗战时期和解放战争时期,上海地下党在刘晓和刘长胜的领导下,制定了“隐蔽精干,长期埋伏,积蓄力量,以待时机”的方针,幸存的党团员以厂校或基督教女工夜校为隐藏地,开展进步活动;用结拜兄弟会、姊妹会等传统方式及各种储蓄会等互助组织,影响城市群众;采取隐蔽、合法的经济斗争,苏北工人骨干硬打硬拼的蛮干现象显著减少,上海工人运动逐步摆脱被动、沉寂状态,40年代涌现出苏北籍纺织工人领袖汤桂芬、佘敬成,他们是夜校和厂校培养的优秀分子。1946年初,汤桂芬当选为上海市工界参议员。

汤桂芬(1918—1964)是基督教女青年会女工夜校学生。基督教女青年会1899年传入中国,1908年成立上海基督教女青年会,关注劳工发展,因同情工厂女工和童工遭遇,从1926年开始工作重心转移至兴办学校,培养劳工运动“领袖天才”,改良劳动者生活 王知津等:《巾帼摇篮——上海女青年会女工夜校师生回忆录》,上海人民出版社2000年版,第2—3页。。该校负责人邓裕志和钟韶琴思想进步,她们与爱国民主人士陶行知等合作,聘请徐明清等一批中共党员来校任教、接纳江苏省共青团员胡瑞英等成员来校学习 王知津等:《巾帼摇篮——上海女青年会女工夜校师生回忆录》,第5—7页。,这是中共中央文委系统和共青团江苏临时省委仍能独立工作的重要保证。

汤桂芬祖籍江苏扬州,是第二代苏北工人,因家贫辍学,9岁进入纱厂开始童工生活,1939年在永安三厂做工时进入沪西三和里女工夜校读书,受中共地下党老师影响 王知津等:《巾帼摇篮——上海女青年会女工夜校师生回忆》,第491—497页。,从一个“宿命论”者,成长为工人运动领袖。

1940年她在沪西统益纱厂加入地下党,次年任支部书记;1941年考入沪东大康纱厂,协助工会负责人佘敬成工作,这为他们在抗战后联合开展系列斗争奠定了基础。1944年,汤桂芬按地下党指示考入日商同兴军服厂,任地下党支部书记,采用“无头斗争”方法实行怠工、破坏成品、写反日标语,打击资方的嚣张气焰 张义渔主编:《上海英烈传》(9),百家出版社1997年版,第188—190页。,得到本厂工人认可。

抗战胜利后,她在沪西平民村组织失业工人多次举行集会游行,进行复工斗争,复工统益纱厂,任支部书记;1946年11月,任沪西9个民营纱厂联合支部书记 张义渔主编:《上海英烈传》(9),第192页。。她根据上级党组织决定,进行合法斗争,相继担任统益纱厂工会理事长、三区棉纺工会理事长、沪西区棉纺福利会合作社社长,并打入国民党“上海工人福利委员会”( 简称“工福会”);领导沪西棉纺厂工人开展争取生活维持会、复工和年奖及声援申九“二二”斗争;与沪东棉纺印染联合工会常务理事佘敬成领导全市棉纺织业工人争取“十八条”的斗争,成功为工人争取18项权益 沈以行等:《上海工人运动史》(下卷),第418页。,成为沪西纱厂工人领袖。

佘敬成(1916—1980),江苏江都人,1924年入大康公学读书,1929年因家贫进大康纱厂做工,1936年在中共地下党办的余日章小学任珠算老师,1938年加入中国共产党,同年8月,担任重建后的大康纱厂党支部书记,当时仅有党员3人。抗战期间,他利用厂办夜校培养党员和积极分子,发展党员至52人,成为沪东地区党员最多、战斗力最强的基层党组织《上海市第十二棉纺织厂工人运动史》,中共党史出版社1994年版,第205页。。战后,大康纱厂改为“中国纺织建设公司上海第十二棉纺织厂”,1945年,他领导沪东12家棉、毛、丝纺织厂工人将“7名日本大班捕至海州路大康工会羁押” 上海市档案局藏,档号:Q6-8-353。,为工人争权益,赢得巨大声望,继续任厂工会理事长,成为国营纱厂工人领袖。

法商电车电灯自来水公司(简称法电)工會理事长朱俊欣、副理事长周国强皆是苏北人。朱俊欣(1912—1968),靖江人,10岁时仅读半年书因家境贫寒被迫辍学,1935年入法电机务部做工,1940年7月加入中国共产党担任党小组长。1946年被选为法电工会理事长,兼任工会党团书记,是法电工人公认的领袖和40年代法电工人运动的领导核心 《上海法电工人运动史》,中共党史出版社1991年版,第397—398页。。同年,朱俊欣被推选为市工界候补参议员。

周国强(1909—1979),高邮人,1926年入公司当售票员,在上海工人第三次武装起义中做过纠察队员,参加1928年法电24天大罢工和1930年徐阿梅领导的57天大罢工,参与领导1940年法电“兆丰公园”工人罢工,并与朱俊欣共同领导法电1946年“大请客”罢工和“九·二七”大罢工 《上海法电工人运动史》,第328—329页。。

解放战争时期,上海苏北工人在工人运动中的作用逐步凸显,涌现出一批斗争经验丰富、威信高的工人运动领袖,他们与二三十年代灾民出身的苏北工人骨干不同,多是出生于上海的“工二代”,都有一定文化,接受现代教育,他们能超越前辈,在40年代工人运动中充当领袖,使苏北人实现了从被动员者到工人运动领导者的角色转换。因此,并非如《罢工》所言,苏北工人在罢工中无足轻重。

結 语

综上所述,裴宜礼《罢工》的研究结论存在诸多值得商榷之处,主要是由以下原因所致:

第一,裴宜礼为了自圆其说,只挑选对其立论有利的史料。《罢工》分析纺织业时以丝厂、纱厂、绸厂女工为例,忽视纱厂男工,主要为了自圆其说,即来自苏北地区的非技术工人罢工无效,受帮会控制,只求经济利益,中共无法影响他们。但对半技术工人尤其是男工的论述如蜻蜓点水。《罢工》有时不得不提到男工,但多轻描淡写。如《罢工》第三章说,男性非技术工人要比其女性同胞更有可能接受工厂训练,得到提升步入半技术性职业行列,“与帮会政治分子之间的联合变得越来越重要” [美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第80页。,然后却没有了下文;第八章总结部分提到“大康纱厂的中共支部成立于1938年,支部书记从前曾在该厂做过技工”(就是前述的工人领袖佘敬成),但裴宜礼也只是一笔带过;她分析1948年申新九厂罢工时不得不承认“纺织业男工”起到的重要作用,但却没有进一步分析 [美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第286—287页。。如果继续深入分析,就会凸显苏北男工在罢工中的重要作用,对其立论不利。所以,裴氏有意或无意地漏掉了对自己观点不利的史料,有“筛选”材料之嫌。

第二,裴宜礼立足于西方学术话语体系,挑战中国传统理论。裴宜礼是著名的海外中国学研究学者,善于运用西方学术话语体系研究中国革命。比如《华北的叛乱者与革命者(1845—1945)》,裴宜礼通过对淮北农村地区叛乱者捻军和反叛乱者红枪会的个案研究,认为双方为了生存、主要基于亲属和宗族关系(并非纯粹阶级关系)结成敌对关系,得出中国传统农村冲突常常超越阶级界限的结论 [美]裴宜礼:《华北的叛乱者与革命者》,池子华、刘平译,商务印书馆出版社2007年版,第60—210页。。《罢工》也不例外,开篇就点明其研究的目的是“对那种用铁板一块的工人阶级意识来解释工人运动之兴起的观点予以驳斥”,否认“上海工人在外来力量的领导下”,才能克服因同乡、性别、行会、帮会带来的分裂 [美]裴宜礼:《上海罢工》,刘平译,第32、30页。。其实质是否认共产党对工人的引导、教育。学术创新固然可贵,但创新理论要以史料为基础,同时还要具有普遍性。裴宜礼的新工人史观显然无法解释受帮会影响的工人如何能达成共识、实现统一行动,苏北工人骨干为何会接受中国共产党领导、参加罢工斗争,以及为何能实现从被动员者向工人领袖的转变。这是《罢工》的短板。译者刘平在评价该书时也提到,诸多海外学者也认为她过分抹杀了近代工人的阶级性。

第三,“新工人史范式”缺乏整体观,无法解释中国革命发展规律。该研究范式过于强调细节和工人间的分裂,对罢工研究缺少整体把握。唯物主义史观认为,经济基础决定上层建筑,底层阶级更渴望摆脱现有命运、改变被歧视现状。中共早期领导人和党员多是知识分子出身,但单靠信仰和自身力量无法达成政治目标,必须唤醒和动员工人及其他民众。中共工人学校提供免费教育、维护工人权益、帮助他们解决生活困难等举措,一定程度上满足了包括苏北人在内的处于社会底层的工人提升经济、政治地位以及尽快融入城市生活的需求,因此中共的主张逐步得到了城市民众的认可。中国共产党在城市的工作后来无法继续,并不是非技术工人和半技术工人受帮会控制,而是城市中统治阶级力量太强大,一有风吹草动,马上遭到镇压,于是只能转向农村。裴宜礼不了解城市革命与农村革命的差别,其研究结论带有局限性,没有把握住中国革命发展的规律。

第四,掌握的材料不够全面。《罢工》成书于20世纪80年代,那时,上海学术界工人运动文献资料的搜集、整理正处于起步阶段,《上海革命历史文件》、“上海工厂史丛书”、《中共中央文件选集》等权威史料正陆续出版,作者尚无法综合运用。这也是导致其研究结论失之偏颇的客观因素。

(责任编辑:彤 弓 陈炜祺)

Abstract: “Shanghai on Strike: the politics of Chinese labor” was a model of study of the New Workers History. It examines the modern Shanghai worker strike from multiple perspectives of geography, political parties and industrial politics. Semiskilled and unskilled workers from northern Jiangsu Province and its northern regions were so closely associated with the gang that the communist party could not influent them. However, this conclusion could not explain the pioneering role which Subei male workers acted in the strike of Japanese cotton mill in 1920s. The communist workers school was the leading force for coolie workers to get rid of the Gang and Hometown Association. In the early 1930s, cotton mill workers, rickshaw pullers, dock workers had become an important groups the CPC in Shanghai to rely on; In the 1940s, many workers leaders from northern jiangsu province emerged. For the sake of selfjustification, Perry chose only the historical materials that were favorable to her argument. To challenge existing theory; More importantly, she did not really grasp the revolution law in modern China, and her “New Workers Historical View” was not belong to the historical materialism, so there were a lot of questionable conclusions in “Shanghai on Strike”.

Keywords: the Subei People in Modern Shanghai; Workers Movements; Political Mobilization