经颅直流电刺激治疗脑干卒中后吞咽障碍的疗效观察

2020-12-28李小霞欧阳蕴盈余婷黄伟新陈毅杨海芳

李小霞,欧阳蕴盈,余婷,黄伟新,陈毅,杨海芳

吞咽是一个复杂的感觉-运动活动,包括随意和非随意运动,分别体现了皮层和脑干及外周神经的调节功能[1-2]。脑卒中是导致吞咽障碍的重要原因之一,其中脑干损伤导致的吞咽障碍因其误吸风险高、严重程度高、所需康复时间长等获得更多的关注。经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)近年来作为一种新型的非侵袭性脑刺激技术被广泛运用于脑卒中后吞咽功能康复中,有较好的临床疗效[3-5],但作用机制尚不明确,同时将tDCS用于治疗脑干后吞咽障碍的临床研究国内外报道较少。

脑干损伤导致的吞咽功能障碍表现为咽反射减弱或消失,吞咽启动延迟,喉上抬启动较慢,喉上抬幅度较差,环咽肌开放不完全或完全不开放,考虑存在感觉-运动通路障碍的问题[6]。国外研究表明,通过静息态功能磁共振技术和γ-氨基丁酸递质水平的监测表明tDCS刺激感觉-运动皮层能提高老年人感觉-运动相关脑网络的激活和更多的连接[7]。本研究选择双侧大脑口咽部感觉皮层作为经颅直流电阳性刺激部位,试图了解中枢刺激与外周刺激结合治疗脑干后吞咽障碍是否取得更好的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年10月~2019年11月我科经头颅CT 和MRI明确诊断并伴有吞咽功能障碍的脑卒中患者47例。纳入标准:患者均经过头颅CT或MRI确诊,入院时为新发脑干卒中,病变部位主要为脑桥下段和延髓上段、符合吞咽障碍诊断标准的患者;体检可见咽反射减弱或者消失、悬雍垂偏斜;不伴同期发病的幕上脑卒中;意识清醒,生命体征稳定的患者,能配合电视荧光透视检查和高分辨率食管测压检查;病程在7d~6个月,年龄在45~80岁的患者;自愿参与研究,能配合吞咽评估与治疗。排除标准:具备经颅直流电刺激治疗禁忌症的患者;患有严重心、肾等脏器功能障碍,生命体征不稳定的患者;排除食管返流、食管憩室等胃肠疾病,以及上胃肠道手术等病史;其他原因导致吞咽障碍及依从性差的患者。本研究经过广东省中医院伦理委员会批准,所有患者在治疗前均签署知情同意书。采用随机数字表法将47例患者分为观察组23例和对照组24例,2组患者一般资料比较差异均无统计学意义,见表1。

1.2 方法 2组患者均进行脑卒中基础治疗、吞咽康复训练和针刺治疗。脑卒中基础治疗包括脑卒中的二级预防、并发症的处理等。吞咽康复训练采用常规行为治疗方案[8],根据吞咽生理分期及吞咽各器官在吞咽过程中的作用及障碍表现进行选择。吞咽康复训练20 min/次,1次/d,每周治疗5d,治疗3周。针刺治疗根据新世纪(第二版)全国高等中医药院校规划教材[9]中对假性球麻痹的治疗进行取穴:(双)风池、(双)翳风、(双)合谷、廉泉、金津、玉液、咽后壁、水沟、(双)通里。操作方法:患者平躺位,局部皮肤消毒后,风池、翳风用2寸毫针针尖朝向喉结方向进针约1寸;合谷用2寸毫针针尖直刺0.5~0.8寸;廉泉穴用3寸毫针针尖从前下斜向后上向舌根侧方向45°斜刺,进针约1寸;水沟用2寸毫针针尖向上斜刺约0.3~0.5寸;通里用2寸毫针针尖直刺0.2~0.5寸。金津、玉液穴用三棱针点刺放血,咽后壁用长针点刺,无需出血。上述穴位除金津、玉液、咽后壁外其他针刺穴位以局部有酸麻重胀为度,施以小幅度捻转补法。治疗时间为30 min/次,1次/d,5次/周,疗程为3周。观察组在此基础上再进行tDCS治疗,使用IS200型智能刺激器(四川)。刺激电极采用3cm×4cm等渗盐水明胶海绵电极,阳性刺激部位选择口咽部皮层感觉区域(按照国际脑电图10-20标准定位法定位:左侧口咽部皮层感觉区域在C3~T3中点向后1.0cm;右侧口咽部皮层感觉区域在C4~T4中点向后1.0cm),阴性刺激部位选择对侧肩部。直流电强度为1.4mA(即50μA/cm2),20min/次,2次/d,第一次将阳极电极置于左侧口咽部皮层感觉区域,第二次将阳极电极置于右侧,两次间隔至少1h以上,每周治疗5d,治疗3周。对照组给予假tDCS治疗,假tDCS治疗的电极位置同真tDCS治疗,只是在最初30s内给予tDCS刺激,随后即停止电流,共持续20min,治疗频次与观察组相同。

1.3 评定标准 2组患者治疗前及治疗后3周,分别进行标准吞咽功能评估(standardiezd swallowing assessment,SSA)、电视荧光透视检查(the videofluoroscophic swallowing study,VFSS)及渗透-误吸指数(penetration-aspiration scale,PAS)评估。SSA[10]:临床阶段主要是评估患者的意识水平、呼吸模式、唇、喉、软腭、反射等功能;第一阶段给予患者1汤匙水(5ml)观察其是否有呛咳、喘鸣等;第二阶段指如果第一阶段正常,那么给予患者60ml水,观察其饮水过程中有无呛咳等。记录2组治疗前后的临床症状程度得分,得分越高,说明吞咽功能越差。VFSS[11]:采用日本东芝公司生产的日立胃肠机(型号为:TU-6000)进行X线透视检查,并同步进行图像的采集。检查所需食物:2ml、5ml、10ml、粘度为60%W/V的稀钡、糊状食物及固体食物。其中可显影的糊状食物取60%稀钡,加入适量增稠剂制作;可显影的固体食物,用饼干夹上可显影的糊状食物即可。检查过程中需要分别记录2组治疗前后VFSS口腔期、咽喉期和误吸程度各项得分和总分。得分越高,说明吞咽功能越好。PAS[12]:在行VFSS检查过程中观察2组患者是否有渗透-误吸情况并记录。具体分级如下:1级:对比剂进入气道;2级:对比剂进入气道,潴留在声带以上,并被清除出气道;3级:对比剂进入气道,潴留在声带以上,未被清除出气道;4级:对比剂进入气道,附着在声带,并被清除出气道;5级:对比剂进入气道,潴留在声带以上,未被清除出气道;6级:对比剂进入气道,潴留在声带以下,可被清除出气道;7级:对比剂进入气道,潴留在声带以下,用力也不能被清除出气道;8级:对比剂进入气道,潴留在声带以下,无用力清除表现。

2 结果

2.1 2组患者治疗前后SSA评分比较 治疗前,2组SSA评分各阶段及总分比较差异均无统计学意义。治疗3周后,2组SSA评分各阶段较组内治疗前的同一阶段比较均明显降低(均P<0.05),且治疗后总分较治疗前明显降低(P<0.05),但组间各阶段评分及总分比较差异均无统计学意义,见表2。

2.2 2组治疗前后VFSS评分比较 治疗前,2组VFSS评分口腔期、咽期、误吸情况评分及总分比较差异均无统计学意义。治疗3周后,观察组咽期、误吸情况评分及总分较治疗前及对照组均明显提高(均P<0.05),但口腔期评分较治疗前及对照组比较差异均无统计学意义,见表3。

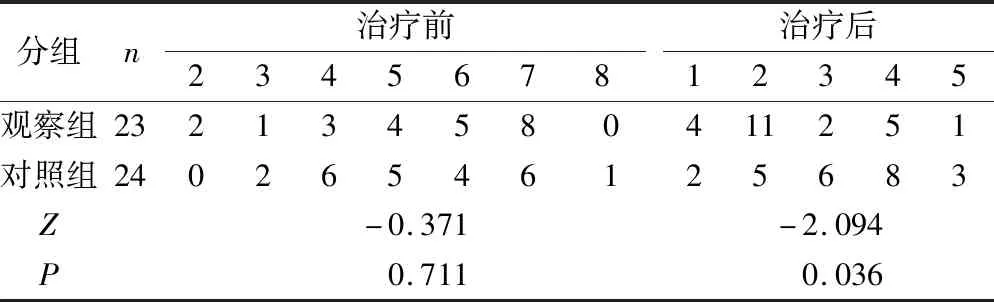

2.3 2组治疗前后PAS比较 治疗前,2组PAS分级比较差异无统计学意义。治疗3周后,观察组PAS分级情况明显优于对照组(P<0.05),见表4。

表4 2组治疗前后PAS比较 例

3 讨论

研究结果提示,2组患者SSA各阶段评分及总分治疗前后组间比较差异均无统计学意义,提示观察组与对照组在SSA评估方面无明显差别。观察组VFSS评分中咽期、误吸情况、总分评估较治疗前及对照组均有升高,2组患者治疗后PAS分级差异有统计学意义,观察组治疗效果优于对照组,提示tDCS刺激双侧皮层感觉区域治疗脑干卒中后吞咽障碍的疗效较对照组好。

脑卒中可以损伤吞咽过程的每一个阶段,每个阶段都可能会造成误吸。但咽喉期因其涉及组织结构和运动程序的复杂性决定咽喉期成分的损伤是造成误吸的最主要的原因。VFSS咽喉期主要评估的是喉生物动力学的问题,包括吞咽动作能否启动、喉上提启动速度和喉上抬幅度的异常程度,检查中根据食物残留和清除情况进行判断。VFSS误吸情况的评估和PAS评分可以间接评估喉前庭关闭的时机和声门上下的感觉情况,主要通过误咽的时机和误咽食物的清除程度来判断。

从这三种评估方面的观察指标来看,其中喉上提速度增快,喉从开始上抬到完全关闭的时间就越短,误吸的可能性就越小。张婧等[13]根据吞咽电视透视检查后是否误吸,将63例卒中后吞咽障碍患者分为误吸组和非误吸组,结果表明2组之间喉前庭关闭时间与喉上提速度之间均存在统计学差异,其中喉上提速度减慢是导致误吸的独立危险因素。

通过VFSS我们可以看到,咽喉期气道保护主要通过喉复合体向上向前的运动使喉前庭关闭、声门闭合、以及会厌软骨折返盖住咽喉入口来实现。在对比剂到达咽部时,咽喉复合体必须完成上提并且充分上提才能防止对比剂进入喉前庭。所以说在吞咽过程中避免误吸的一个重要环节就是咽喉部对食物的“感知反应”能力。众所周知,刺激咽喉粘膜会产生感觉以及喉内收肌收缩。有研究表明刺激咽喉粘膜的阈值与喉内收肌收缩的阈值相关[14]。Jafari等[15]通过喉镜观察双侧喉上神经被人为阻滞的健康志愿者的吞咽功能时发现被观察者渗透和误吸明显增多,分析感觉的缺失可能导致喉部运动神经元驱动的减少,表明吞咽过程中咽喉期感觉反馈的重要性,但具体机理尚不清楚。Nathan等[16]通过临床和电生理检查表明感觉输入在“运动程序”、“输入监控”等运动过程中起到一种反馈作用,这些作用能使正在进行的运动进一步协调和完善。

表2 2组患者治疗前后SSA评分比较 分,

表3 2组治疗前后VFSS评分比较 分,

本研究在VFSS咽喉期评分、误吸情况评分和总分以及PAS评分治疗前后的比较中,观察组较对照组有显著性差异,提示tDCS双侧口咽感觉皮层能更好的改善吞咽功能,可能是通过激活皮层-脑干吞咽通路提高了咽喉部感觉的输入,使喉上提速度增快,误吸减少。Chib等[17]通过功能性磁共振、磁共振波谱分析技术和行为分析表明,使用tDCS刺激前额叶脑区可能诱导功能连接密切的中脑功能的激活,为临床运用非侵袭性脑刺激技术治疗远端/深部病变提供了一种可能。2组患者治疗后SSA各阶段评分及总分较治疗前均有下降,提示2组治疗均有一定疗效,但2组组间比较差异无统计学意义,结合吞咽功能评估的金标准VFSS的结果提示SSA能否作为脑干卒中后吞咽障碍治疗效果评价标准还需要进一步的研究,也可能由于样本量太小影响统计学结果,后面需要增加样本量进行更深入的研究。

本研究观察组能明显增快吞咽障碍患者的喉上提速度、减少误吸,进而改善患者吞咽严重程度,为tDCS治疗吞咽功能障碍提供一条新的思路。由于目前国内对于吞咽感觉功能的评估尚不成熟,未设置tDCS不同刺激位置和不同电流刺激强度作为对照,同时对于感觉刺激治疗机制尚不明确,仍需进一步完善。