塔里木盆地古城地区奥陶系碳酸盐岩成储与油气成藏

2020-12-26曹彦清沈安江郑兴平齐井顺朱可丹邵冠铭冯子辉张君龙孙海航

曹彦清,张 友,沈安江,郑兴平,齐井顺,朱可丹,邵冠铭,朱 茂,冯子辉,张君龙,孙海航

1南京大学地球科学与工程学院;2中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院;3中国石油杭州地质研究院;4中国石油集团碳酸盐岩储层重点实验室;5中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院

0 前 言

海相碳酸盐岩近年来不断取得重大突破,已经成为中国深层油气勘探可持续发展的重大战略领域[1-5]。2005 年,塔里木盆地古城地区GL1 井在6 253~6 419 m 井段的奥陶系鹰山组白云岩中中途测试稳定期获日产气1×104m3,揭开了古城低凸起油气发现的序幕。随后GL2 井奥陶系一间房组石灰岩经酸化压裂改造获日产气2×104m3。2012 年,GC6 井获得战略性突破,鹰山组下部获得高产气流,6 144~6 169 m井段试油,8 mm 油嘴放喷获日产气26.4×104m3,油压稳定,产量稳定。此后,古城地区下古生界碳酸盐岩一直被寄予厚望,并相继部署了GC7 井、GC8 井、GC9 井、CT1 井等井,并在GC8井、GC9 井鹰山组获得工业气流,展示出古城低凸起奥陶系碳酸盐岩良好的勘探潜力。勘探过程中也遇到储层和成藏条件复杂的情况,例如GC4 井气测显示微弱,焦沥青发育;GC7 井等井气测显示良好,但由于储层孔隙发育较差而试油结果较差。前人在塔东地区层序地层[6-7]、岩相古地理环境及沉积储层特征[8-12]、烃源岩条件[13-19]、奥陶系碳酸盐岩油气成藏条件及勘探方向[20-23]等方面,从不同角度做了较为深入的探讨,并取得了一些基本共识,例如塔东地区油气勘探重点应主要放在古城、罗西等坡折带。但对重点区块和层位的风险领域、具体储层类型及成藏条件等方面的研究较少,尤其是对有利储层和天然气聚集过程中的古构造-热流体作用的非均一性研究不够深入,制约了下一步的风险勘探和井位部署。为此,笔者对古城地区奥陶系碳酸盐岩储层成岩及成藏条件的差异性进行了深入分析,以期对精细勘探评价提供更充分的依据。

1 地质概况

古城低凸起区域构造位置处于塔中与塔东的交会转折部位,古生代地层破碎、断裂发育、构造应力强,是在加里东末期形成的、在古隆起背景上发展起来的继承性坡折带[24-26]。古城地区位于古城低凸起东部(图1a),面积约为2 720 km2。

图1 塔东地区奥陶纪岩相古地理及地层综合柱状图Fig. 1 Ordovician lithofacies palaeogeography and comprehensive stratigraphic column in eastern Tarim Basin

塔东地区震旦纪—奥陶纪碳酸盐岩地层发育齐全,分布于台地和斜坡—盆地相区[26]。自西向东寒武系—奥陶系整体呈现出由浅变深的古地理格局(图1a)[27-29]:碳酸盐岩台地相(泥晶灰岩滩间海、台内点滩(藻丘)、台内洼地泥灰岩)—浅缓坡(浅缓坡内带白云岩、浅缓坡外带石灰岩)—上斜坡(泥灰岩夹灰泥岩、泥岩及垮塌角砾灰岩)—下斜坡(灰泥岩、泥岩夹泥灰岩及钙屑浊积岩)—盆地相(黑色泥岩、灰泥岩夹钙屑浊积岩)。寒武系整体为一个水体逐渐变浅的过程(图1b),台地边缘向海方向进积;奥陶系则为一个水体逐渐加深的过程,台地边缘向陆方向退积,至中—上奥陶统却尔却克组为一个快速填平补齐的过程[27-29]。古城地区奥陶系的基本成藏条件为:主要发育下寒武统雅尔当山组以及中—下奥陶统黑土凹组2 套有效烃源岩,主要分布于古城低凸起东部斜坡区[13-19];储集体主要为下奥陶统鹰山组下段—蓬莱坝组缓坡台地滩相白云岩储层,以及一间房组和鹰山组上段台缘带的岩溶礁滩储层;圈闭主要是各个地质时期形成的构造圈闭与岩溶型地层或岩性圈闭。

2 古构造-流体作用控储与控藏

烃源岩、储集体、封盖条件、输导体系、圈闭等各种要素的有效匹配是油气聚集成藏的关键[30-32]。结合勘探生产中的钻探得失,本文主要探讨古构造-热流体作用对储层形成及油气成藏的影响。塔东地区下古生界的油气聚集主要经历了加里东期—海西早期原生古油藏、海西晚期原油裂解气藏及印支期—燕山期气藏差异演化等3个阶段。烃源灶演化史的差异性、优质储层分布的非均质性以及构造热事件的分异性[17-18],导致研究区寒武系—奥陶系的油气分布具有明显的“有点没面、差异富集”特点。

2.1 古构造-流体作用控储机理

古构造-流体作用是控制鹰山组下段—蓬莱坝组滩相白云岩储层发育及油气聚集成藏的重要因素。以古城地区鹰山组下段滩相白云岩储层为例,重点探讨了古隆起背景、沉积相带、表生岩溶及构造热事件等不同作用机制对储层的叠加改造作用,系统开展了储层形成机理与分布的综合解释。

古城地区下奥陶统岩溶-白云岩储层主要发育在鹰山组下段和蓬莱坝组,主要形成于缓坡台地浅缓坡内带,向西可发育于台内礁滩体中,主要代表井有GC6井、GC8井、GL1井等。储集空间类型以残余孔隙、溶蚀孔洞(图2a)、晶间(溶)孔(图2b,2c)以及裂缝为主,多数为中低孔、中细喉,局部连通性较好。储层类型以孔洞型及裂缝-孔洞(隙)为特征。应用中国石油集团碳酸盐岩储层重点实验室的高精度微纳米CT 立体成像技术及e-core 数字岩心软件,对孔喉三维空间展布进行了微纳米级的刻画表征,统计了孔喉半径、形状因子和空间连通性等表征参数,结果表明:储层孔隙、喉道为偏态分布,大孔隙、喉道相对较少(图2d)。

图2 古城地区鹰山组下段滩相白云岩储层的储集空间类型及特征Fig. 2 Reservoir space types and characteristics of granular dolomite reservoir of the lower member of Yingshan Formation in Gucheng area

鹰山组下段和蓬莱坝组岩溶-白云岩储层发育的早期受古隆起背景、沉积相的控制,经历了表生岩溶作用,晚期受到埋藏白云石化作用以及构造热液的叠加改造:①古隆起背景在加里东早期就已具雏形,以高能环境礁滩相发育为特征,受其影响储层主要发育在缓坡台地滩;②多孔礁滩(藻丘)灰岩是储层发育的重要物质基础,优质储层的分布与高能沉积相带关系密切;③表生岩溶作用以建设性改造的大气淡水淋溶为主,具有较好的成层性和受断裂控制明显的特点,主要分布于中—晚奥陶世形成的表生岩溶发育区;④断层、渗透性滩体是埋藏-热液白云石化的关键[33-41]。研究区早奥陶世活动的断裂断距小,对石灰岩顶面错动较弱,一般消失于鹰山组下段内,从下部地层带来的高温流体提供了鹰山组下段白云石化的成岩介质,所形成的白云岩呈斑状或透镜状,沿断裂、不整合面及渗透性滩体分布;而且从蓬莱坝组到鹰山组下段,下部碳酸盐岩地层热流体活动的迹象比上部地层明显,孔隙形成于对先存孔隙的继承和保存(图2c)。阴极射线下总体以棕褐色光、棕色光最为多见,部分晶体具相对较亮的红色环边(图2e),说明研究区白云岩以埋藏交代成因为主,局部受到晚期热液的改造。从质量平衡以及不同温压场条件下矿物的溶解-沉淀机制来说,溶蚀作用(或扩溶)与胶结作用(充填)作用是对立统一的[42],构造热液活动的末端多表现为硅质热液的充填作用(图2f)。

2.2 古构造-流体作用对油气成藏的调整改造

塔里木盆地二叠纪末期断裂活动强烈,古城低凸起的南部构造带距车尔臣断裂较近,局部火成岩侵入作用会对所接触的油藏产生不同程度的破坏作用[43-45]。二叠纪大规模的岩浆侵入作用改变了当时的地温场,构造热事件不仅在物质上,而且在能量上对油气藏的形成和演化起到调整改造作用,并使古城地区奥陶系油气成藏更加复杂。

2.2.1 储层沥青的分布及成因

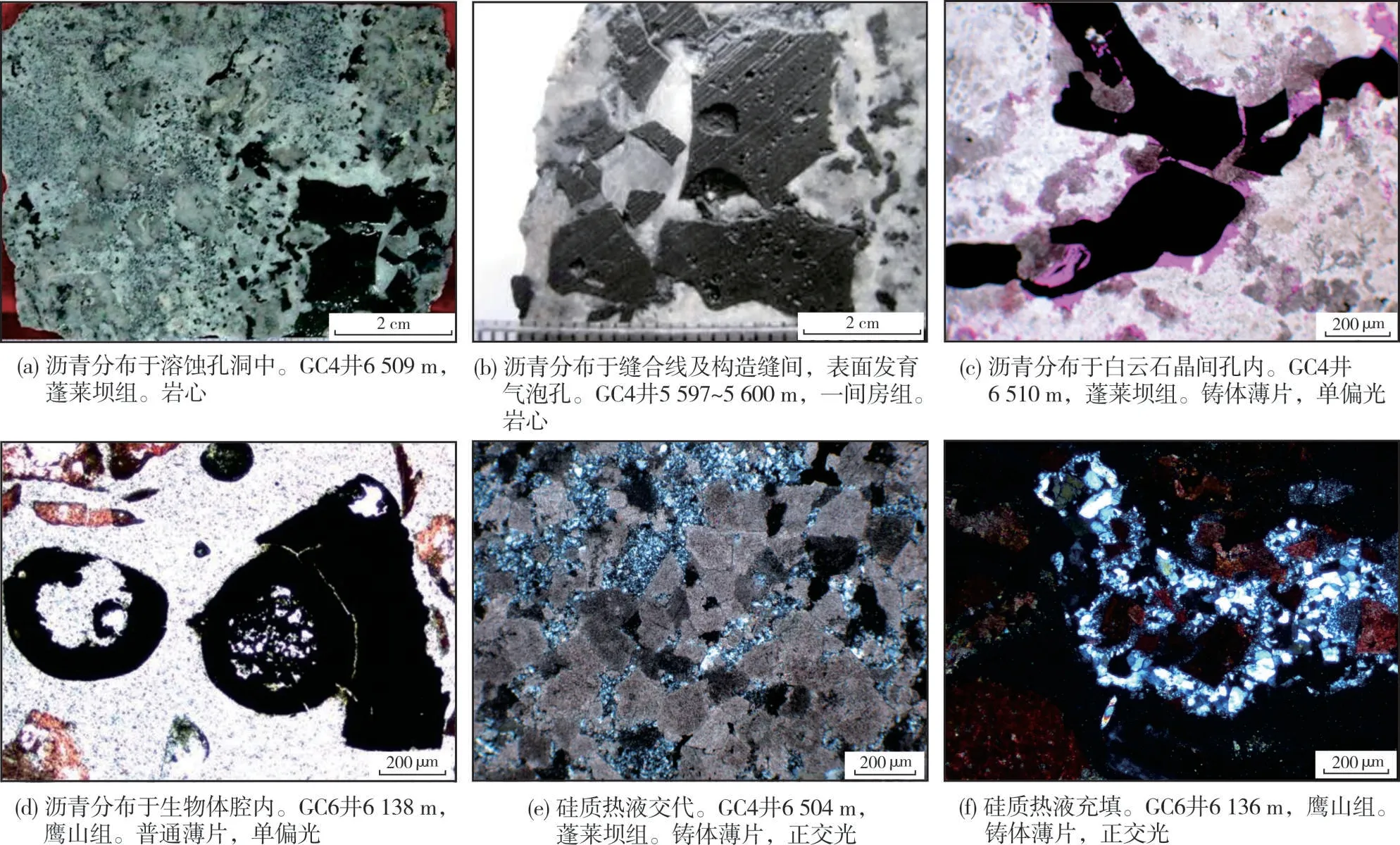

GC4 井一间房组—鹰山组上段以及蓬莱坝组,均发育有百余米厚的沥青古油藏;GC6 井鹰山组下段白云岩不仅形成高产气藏,而且发育残余固体沥青。研究区储层沥青广泛分布于奥陶系碳酸盐岩储层的溶蚀孔洞(图3a)、缝合线及构造裂缝(图3b)、晶间(溶)孔(图3c)、铸模(生物体腔)孔(图3d),呈条带状、粒状、脉状或块状等他形充填。

图3 古城地区奥陶系碳酸盐岩储层中的沥青产状及硅质热液交代Fig. 3 Occurrence of bitumen and metasomatism of siliceous hydrothermal in Ordovician carbonate reservoir in Gucheng area

储层沥青从成因角度讲大致可以分为3 类:原油裂解成因的焦沥青、生物降解沥青以及沉淀沥青质[46]。不同成因的沥青在形态和成熟度上存在显著区别:焦沥青由于受到高温高压的影响呈边界轮廓较为清晰的多角状,而生物降解沥青以及沉淀沥青质常呈分散状、边界模糊、形态不规则[47];焦沥青的反射率远远高于沉淀沥青质和生物降解沥青[48-49],前者一般为4.0%~6.0%,而沉淀沥青质的反射率通常为0.5%~1.5%。

古城地区的储层固体沥青是原生油藏受岩浆热液活动影响而发生大规模裂解形成的焦沥青。无论是白云岩还是石灰岩,其中的沥青边缘都较清晰、平直,呈形态规则的多边形,沥青表面气泡孔发育(图3a—3c),说明古油藏曾经历过高温烘烤,表现出典型的焦沥青特征;固体沥青反射率较高,为3.94%~7.75%,而且同一样品测得的反射率值差异较大,沥青各向异性较强,反映其遭受了较强的高热演化作用。热液流体沿断裂以及裂缝活动的过程中,随着温度、压力条件的改变以及与围岩的相互作用,往往会沉淀出一些特殊的矿物如石英、黄铁矿、萤石以及沥青(主要为焦沥青)等[33-34]。此外,硅质热液交代与充填的发育(图3e,3f),也反映了热液蚀变的程度。

2.2.2 流体包裹体特征

古城地区奥陶系储层中包裹体主要赋存于方解石脉、粒状方解石、结晶石英加大边之中,它们主要形成于成岩中晚期。观测发现流体包裹体主要有5 种类型:固体沥青包裹体、含烃盐水包裹体、盐水两相包裹体、气液两相包裹体及气态烃包裹体。沥青包裹体主要由液态烃包裹体演化而来,液态烃包裹体经历高温,重烃裂解导致内压增大发生爆裂,包裹体中轻烃组分逸散、残留沥青而形成沥青包裹体,可作为经历过原油充注的直接证据。气态烃包裹体和气液两相包裹体可能为原油裂解时捕获的裂解气,也不排除后期天然气充注的可能性。

对古城地区烃类流体包裹体及与其共生的盐水包裹体进行鉴定、显微测温等,结果见表1。GC4井方解石脉中与气态烃包裹体相伴生的盐水包裹体均一温度最大可达210℃(表1),远高于正常地层埋藏温度,表明沉淀方解石脉的流体温度要高于围岩地层的温度,此种类型的流体是典型的深部热液流体。有学者从方解石形成温度高于地层埋藏温度的角度证实了塔里木盆地下古生界热液流体活动的存在[35-37]。

结合埋藏热演化史可知,曾经历的异常热事件(二叠纪后构造热事件)是导致奥陶系油藏被破坏的原因。综合分析GC6 井埋藏热演化史可知,虽然经历了二叠纪后构造热事件,但没达到油气藏破坏的温度下限。GC6 井包裹体测温表明,与烃类流体包裹体共生的盐水包裹体均一温度分布范围较广,在116~185℃之间(表1),统计发现均一温度存在3个明显的主峰。结合显微镜下包裹体相态特征等资料分析,应存在3 期烃类流体注入:①第1 期包裹体主要赋存于早期缝洞中充填的方解石、方解石脉中,只发育盐水包裹体或固体沥青包裹体,形态不规则,具淡蓝色荧光,均一温度介于116~123℃,平均为118℃,其形成时间为奥陶纪晚期,说明液态烃运移和聚集形成古油藏。②第2期包裹体主要赋存于晚期孔洞中充填的方解石、方解石脉以及溶洞石英晶体中,发育气态烃包裹体和液态烃包裹体,形态呈椭圆形、长方形、圆形,同期盐水包裹体均一温度介于140~163℃,平均为152℃,其形成时间为海西期晚期,说明圈闭液态烃裂解进入气态烃演化阶段,原油裂解成气与残留沥青。③第3期包裹体主要赋存于方解石脉以及重结晶石英加大边中,微裂隙中主要发育气态烃包裹体群,液态烃包裹体几乎不发育,气液两相包裹体呈长方形、椭圆形、圆形和不规则形等形态分布,均一温度介于167~185℃,平均为171℃,其形成时间为印支期—燕山期,说明古油藏已经大规模裂解。

表1 古城地区奥陶系碳酸盐岩缝洞充填矿物中流体包裹体特征Table 1 Characteristics of fluid inclusions of Ordovician carbonate reservoir in Gucheng area

此外,GC4 井和GC6 井的气体均为干燥系数较高的原油裂解气,CO2含量高,而分散于泥岩中的液态烃伴生气为湿气,CO2含量低[50]。这从另一方面说明,受岩浆热液活动的影响,加里东期—早海西期原生油藏发生了大规模裂解,形成原油裂解气藏及残留古油藏。

2.2.3 古构造-热流体作用的非均一性

前已述及,古城地区奥陶系碳酸盐岩储层的粒间溶孔、粒内溶孔和晶间(溶)孔多被沥青侵染,这些沥青降低了储层的有效孔隙度,并对孔隙有较强的堵塞作用,降低了流体渗透性能。这反映了研究区早期曾经大规模形成油藏,而后期较高的热演化程度使得油藏中的大量液态烃裂解形成气藏后残留沥青在原地,也使得曾经大范围发育的礁滩和白云岩基质孔隙性储层孔渗降低。

鹰山组下段的白云岩是目前研究区奥陶系天然气的主要储集岩,滩相白云岩储层具有较强的宏观、微观非均质性。从宏观上看,鹰山组下段白云岩储层纵横向发育不均,主要沿断裂、不整合面及渗透性滩体分布。从微观上看,白云岩溶蚀孔洞具有较强的非均质性,CT 扫描表明孔(洞)大小不均,中细喉,喉道半径不均,局部连通性较好。溶蚀孔洞中有不同程度的石英、白云石、方解石等胶结充填物。深部热液流体沿断裂(孔洞缝系统)向上运移,有对断裂孔洞缝储集系统的充填破坏作用,也有建设性的扩大溶蚀作用。关于扩溶与胶结的对立统一以及分布发育机理问题仍然有待厘定。

3 油气成藏模式与有利区带预测

3.1 油气成藏模式

古城地区奥陶纪继承性古隆起总体呈现为台盆相间的古地理格局,邻近主力烃源岩,具有“盆生台储”的生烃与成藏特点,吐木休克组泥灰岩、瘤状灰岩和却尔却克组超千米厚的泥岩、粉砂岩可作区域盖层,奥陶系致密灰岩和泥灰岩可作为台缘礁滩体岩溶储层的直接盖层,生储盖组合条件良好,是油气运聚的有利指向区。根据盆地构造演化的阶段性,结合地层埋藏史、热演化史模拟及油气成藏主控因素分析成果,可将古城地区油气藏的形成与演化分为3个阶段(图4)。

(1)原生油藏形成阶段(图4c)。加里东期—早海西期,克拉通盆地中—晚奥陶世沉积中心位于满加尔凹陷以东广大地区,沉积厚度最大超过6 000 m。此时盆地处于“热盆”发展阶段,保持了(3.0~3.5)℃/100 m 的高地温梯度,凹陷深处寒武系烃源岩快速成熟,Ro达到1.5%~3.0%,因此形成塔东地区最早一期的寒武系有效烃源灶,这是古油气藏形成的最早时期。塔东地区寒武系—奥陶系两套烃源岩持续生烃至海西晚期,侧向上有黑土凹组烃源岩输导供烃,垂向上有下伏寒武系烃源岩沿垂向断裂系统和侧向不整合面向上供烃,烃源条件优越;烃类主要富集在古隆起构造高部位的鹰山组下段—蓬莱坝组缓坡台地岩溶-白云岩储层,以及一间房组和鹰山组上段台缘带的岩溶礁滩储层,少量可富集在志留系碎屑岩中。

(2)原生油藏破坏、裂解阶段(图4b)。晚海西期,满加尔凹陷持续沉降,早期烃源灶中心成为过成熟烃源岩分布区,周缘隆起区继续演化成为高成熟区。这一时期,隆起区下古生界古油藏大规模形成:原生油藏因海西末期的岩浆热液活动发生裂解,形成原油裂解气藏及残留古油藏(或沥青)。二叠纪末区域火成岩侵入活动,发生高温热事件,部分靠近火成岩体的原生油藏(如GC4 井奥陶系)遭受高温烘烤而被破坏,迄今只残留大量干沥青;稍远部位的GC6 井,原油已裂解成天然气,仍具有工业价值。据此预测向北远离火成岩侵入体的部位,高温影响逐渐减弱,可能仍保留原生油藏。

(3)气藏调整、破坏、再形成阶段(图4a)。三叠纪以后古城地区构造总体较稳定,仅在圈闭翼部发育几条规模较小的断层,断距小,向上消失在中—上奥陶统砂泥岩地层中,未断至石炭系底界,故没有影响到圈闭的完整性,保存条件良好。满加尔凹陷早期供烃中心的寒武系—奥陶系烃源岩由于长期持续演化已进入生烃枯竭阶段,周缘地区寒武系烃源岩受中新生代的持续沉积以及地温升高的影响,部分原油发生裂解转化为天然气,形成凝析油气藏。喜马拉雅期烃源岩残留分散的有机质规模生气,主要富集在与喜马拉雅期相关的圈闭中。

3.2 有利勘探领域及方向

古油藏原油裂解气是深层天然气生成的一种重要途径[50-52],也是中国高—过成熟海相碳酸盐岩储层天然气勘探的主力对象。古城地区油气成藏主控因素分析及油气成藏演化模式表明,二叠纪末原油大规模裂解为焦沥青和天然气。古城地区奥陶系的油气勘探可遵循以下原则:在坳陷周缘远离侵入岩体的一间房组—鹰山组上段岩溶礁滩储层寻找加里东期—早海西期原生油藏;在古油藏及周缘的蓬莱坝组—鹰山组下段岩溶-白云岩储层寻找晚海西期原油裂解气藏。而源内分散液态烃在高—过成熟阶段大规模裂解生气可为喜马拉雅期圈闭提供气源。因此,生储盖组合条件良好、断裂和岩浆侵入影响较小的古城低凸起西部、北部,是油气运聚的有利区,是未来奥陶系勘探的主要方向。

4 结论与建议

(1)古构造-流体作用是控制古城地区下奥陶统鹰山组下段—蓬莱坝组滩相白云岩储层发育及油气聚集成藏的重要因素。储层沥青的分布及成因、储层流体包裹体均一温度等均表明二叠纪后的构造热事件对油气成藏起到关键的调整改造作用。

(2)古城地区奥陶系油气藏的形成与演化经历了原生油藏形成,古油藏破坏裂解生气,以及气藏调整、破坏、再形成等3 个阶段,并具有多期演化的油气成藏模式。

(3)古城地区奥陶系天然气资源丰富,目前探井主要集中在古城低凸起中部垒带的局限范围内。针对古城地区优质储层横向相变较快、储层宏观非均质性较强的突出问题,今后应加强古构造-热流体作用下储层孔隙的形成与保存(溶蚀与沉淀)定量机理研究,以明确优质储层的分布规律及规模性。针对中—低孔渗白云岩储层,建议开展地质-地震储层预测攻关,并向范围更加广阔、成藏条件更佳的古城低凸起西部、北部继续探索。