1948年,智取巧送太原城防图

2020-12-24

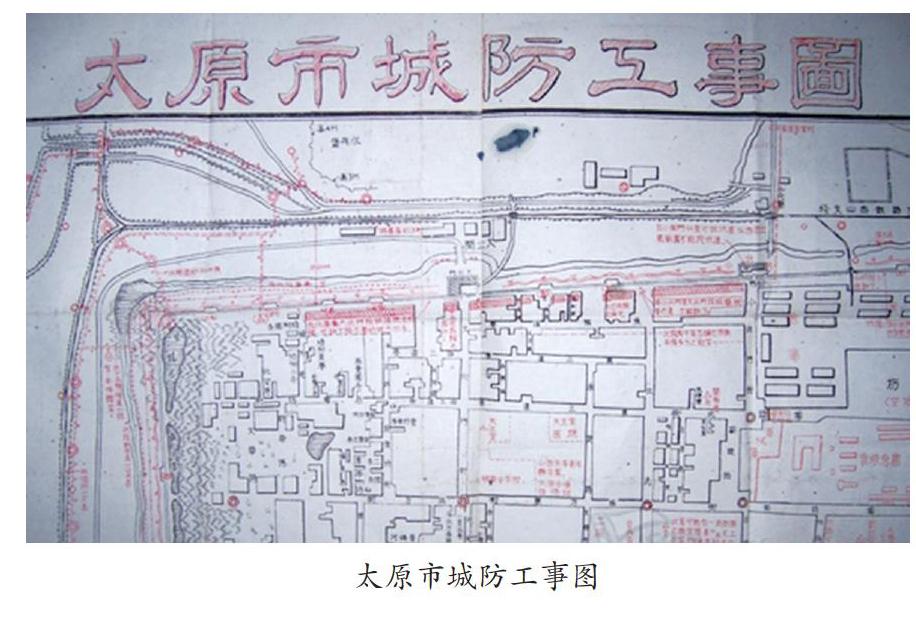

新中国成立前夕,太原的防御体系坚固严密,星罗棋布。各式各样的碉堡5000余座,各种口径的火炮600余门。国民党“太原绥靖公署”主任阎锡山曾吹嘘其城防工事“固若金汤”“可抵150万精兵”。然而,太原前线中国人民解放军只用了不到两天的时间,就一举攻破城池。为什么解放军能够迅速打下太原?其中的一个重要原因,就是解放军在攻城前,获得了阎锡山的太原城防图。本文作者张全禧是当年中共地下情报工作人员,他回忆了智取巧送太原城防图的经过。

1945年8月,日本投降后,阎锡山在日军的支持和配合下回到太原,抢夺抗战的胜利果实。风云突变,内战大有一触即发之势。当此时刻,共产党太行情报系统太原站领导决定让我和正在太原“福制车行”任会计的张景宏(我的族叔)合伙,在城里搞个店铺,作为太原地下党的一个秘密联络点。

1946年夏,我们在太原市府西街18号开设了一个“谦益信车行”,族叔任经理,我任副经理。但为时不久,因孙某告密,致使张景宏以八路军嫌疑之名被敌特扣押。鉴于孙某所知无多,他既不认识我,又对“谦益信”底细不明,所以我们破费了1/3的资金,才使张经理勉强获释。但事情并没有彻底了结,为了摆脱敌特今后的经济勒索和政治讹诈,党组织让张景宏撤离太原,去北平工作。

1947年冬至1948年春,阎锡山在运城、汾孝战役中被我军打败后,兵力损伤过半,地盘日益缩小。为了维护其苟延残喘的反动统治,阎锡山以惨绝人寰的“三自传训”,对山西人民进行血腥镇压。同时在太原强征青年加入所谓的“民众自卫军”,以充实其反动力量,妄图垂死挣扎。我与本店青年,由于在修车时结识了阎锡山侍从参谋室上校参谋张鸿文与张光曙,在他俩的刻意庇护下,才得以幸免。

张鸿文家住半坡街,我们的“谦益信车行”是他每次从太原绥靖公署下班回家时的必经之路。一天,张的车子损坏,前来修车,我有意让师傅不收费。从此,他即常来闲扯,并邀我这个副经理到他家做客,或打麻将,或聊天。他结交商人朋友,当然是不会吃亏的。张本人性格外向,好说喜吹,为显露他闻多识广,什么机密都讲。一段时间以后,他和我的交往简直到了无日不见、无话不说的地步。好多重要消息,都来自他的口中。1948年11月3日,国民党军长黄樵松起义事泄,被阎锡山扣押的当晚,正是张鸿文在侍参室当班。次日清晨,我尚未起床,他就神色慌张地来到床前,向我叙述了昨晚黄军长被抓的经过。张鸿文始终认为我是循规蹈矩的生意人,当军用机场被我军炮火封锁,阎锡山要在红沟一带另建机场而派他去探察地形时,他居然约我随同现场观察。由于他资历浅、职务高,所以他对阎锡山感恩戴德。但因他思想反动,所以他又对共产党极端仇视。他曾扬言:“誓死效忠阎主任,准备与太原共存亡。”

鉴于此种情况,我认为在短期时间内很难争取他弃暗投明。仕途坎坷、情绪低落的张光曙,情况正好与张鸿文相反。这位自幼家境贫寒,中途曾一度发迹的旧军官,为人正直,具有军人特有的那种气质。他曾在黄埔洛阳分校学习,抗日年代就是陈长捷部的团长。日本投降后,调任冲锋枪大队队长,只因对阎锡山继续勾结日本帝国主义不满,思想苦闷而嗜食鸦片,被閻锡山剥夺兵权,贬为侍从参谋。由于张光曙练兵有方,阎在重建“亲训师”时又起用他为“亲训师”参谋长。

但为时数月,又被撤下来。新仇旧怨,使他对阎锡山极端不满,再加上他为嗜好所累,家境日益穷迫,这使我与他的交往具有“引人向善、助人为乐”而又顺乎自然的绝好条件。我在劝他戒烟的同时,经济上“雪里送炭”,终于赢得他本人与家属发自内心的感激。随着时间的推移,他在我面前流露出对阎锡山的牢骚越来越多,但从不贬斥共产党,甚至还谈到抗战初期在忻口战役中,他作为阎军联络参谋,曾接触过一位八路军团长,印象甚佳等话。不难看出,张光曙与我们的连接点与共同点远远胜过张鸿文。故此,我决定把争取弃暗投明的重点对象转向张光曙。

1948年7月,晋中战役结束后,阎锡山惊恐万状,蒋介石冒雨飞临太原安抚,答应空运一批部队增援。阎的残兵败将龟缩在太原城围布防,遍设哨卡,严密封锁,我与情报站的联系由此中断。9月,正在焦急不安之际,组织派王启华(我的同乡,曾在国民师范就读)潜来太原,传达了太行情报站的紧急指示:太原解放在即,要竭尽全力搜集重要军事情报;眼前急需查清最近空运太原的国民党军三十师(不久扩为军,军长即黄樵松)、八十三旅的情况。经多方努力,我主要是从张光曙和张鸿文身上套取了空运太原部队的番号、人数、防地、主官姓名等重要情况,之后,让王启华出城秘密转告太行军区情报站。

1948年年底的一天,我与张光曙聊天时,他向我明确流露:目前困守孤城的阎锡山,惶惶不可终日。断定太原战局已难以扭转,他不愿坐待城破为阎锡山陪葬,打算先给老上司陈长捷写封信,然后伺机前往天津投奔,但又顾虑邮检,担心招来麻烦而举棋不定。我当即赞叹这是明智之举,顺告:“我们店内伙计常连伟最近正要乘飞机前往北平购货,让他捎信,万无一失。”他深信此办法可靠,便立即写好信,当面让我看过后封口。

张光曙因信中首先讲了太原孤城被围的严重形势,接着表示对陈长捷的敬重与怀念,字里行间皆显露他对阎锡山的失望与怨恨,恳求老上司能助其一臂之力,尽快离开山西等等。因他的反阎把柄握在我手,他也担心万一泄露,后果不堪设想。故此,两天过后,他诚惶诚恐,极为不安地来车行询问送信情况。我告以机票难买,暂时恐难成行。他听后颇为焦急,我乘机就他要去天津这个话题谈论起东北战场的结局,联系对比天津、太原的前途,设想陈长捷那里即使能去,出路又在哪里?更何况远水不解近渴。我劝他是否再考虑别的出路,他连连摇头,表示无路可走。我进一步试探说:“晋中战役最后不是在太谷小常村结束的吗?那里是我的故乡,抗日战争时期,就不断有八路军秘密活动,想来可以找到几个相识,如能悄悄回去一趟,我愿代你疏通关系,我想他们用得着你这样的人。”张听后先是一怔,接着长叹一声说:“如果我掌握着部队,搞个起义什么的,人家可能欢迎,现在赤手空拳,光杆一条,能有什么作为!”我接着说:“你现在虽不带兵,但绝不会没有用途,是否考虑先弄一份‘见面礼,让我想办法代你和他们取得联系,我亦想顺便回家看看。村里经过那场战祸,家里老小还不知怎样呢。”一席话触动了他,我和他商定先搞一份阎军兵力部署图。

1949年3月上旬的一天,张光曙把太原兵力部署图交给我,并由他亲自护送我出城。当时,布防在太原南郊的晋军,正好是阎锡山“亲训师”第三团,团长是张光曙的老部下。他向团长说:“为了减轻负担,渡过眼前困难,打算将家属疏散出去,想托熟人回太谷老家打听一下,能否找个落脚的地方,事毕再由此返回。”三团长面有难色地说:“向外疏散人口,都由亲贤村放出,这里只是便衣进出通道,不过可以设法变通一下。”说着,便随手写了一张通行证明,准予放行。我立即脱掉阎军军装,由团长的勤务兵送我过前沿阵地与哨卡。

我通过三团防地,直奔榆次,向我军情报站负责人张常瑾汇报了争取张光曙的经过。领导充分肯定了争取张光曙和此次行动的成就,并给予多方勉励。同时提出新的任务说:“太原解放在即,阎锡山的兵力就那么多,怎样布置已无关紧要。当前急需进一步弄清敌人的城防工事,以减少我军伤亡和缩短破城时日,能否要张光曙在短时间内将太原的城防工事绘制成图,迅速送出,这是当前情报工作的头等大事。”我答应一定全力以赴,回去与张光曙仔细商量。领导再三叮嘱要胆大心细,争取全胜。

我返回太原后,当天晚上就去会见张光曙。我的突然出现,使他喜忧参半,半晌才说:“你怎么还敢回来呀!”我说:“你托办之事,还没个结局,俗话说:‘受人之托,忠人之事嘛。就是冒点风险,也得回来呀!其实只要你我守口如瓶,也没什么可怕的,我不是平安地回来了吗?”张光曙听后渐渐冷静下来。接着,我对他讲了“搭桥牵线”的经过,并向他转达了情报站领导对他主动弃暗投明的赞许,希望他能为解放太原再立大功,有分量的东西是绘制一份太原城防工事图。他听后面有难色,思忖半晌,才勉强答应下来,我也疑虑重重。

第二天,我再次到张光曙家,他异常兴奋地说:“昨晚猛然想起,家里还放着一套1∶10000的军事用图,”边说边从箱子里拿了出来,“这上面地形地貌都有,只要把工事位置标上去就可以了。”见此情景,我的疑虑顿释。之后,张光曙有时乘坐军用吉普车到前沿阵地视察防务,有时以“核实校正作战图”为名,向各守备部队索取资料,有时伏案精心绘制城防图……总之,他每天早起晚睡地干了起来。哪个地方是明碉,哪个地方是暗堡,哪个地方火力强,不宜作为主攻方向;哪个地方火力弱,可以出奇突击;什么地方有壕堑,什么地方有电网;什么地方是炮兵,什么地方是步兵等情况,他都精心地一一绘制在军用地图上。

1949年3月10日,是张光曙绘制城防图成功之日,也是进山中学地下党员乔亚、刘鑫等8位同志,因转送军事情报事泄露,被山西特警头子梁化之杀害之时。在白色恐怖笼罩全城,政治空氣极度紧张,我军急需城防图之关键时刻,如何才能把城防图迅速送出戒备森严、盘查严密的太原地区,这的确又是一大难题。我想,如果出城不得法,中途被查获,就会前功尽弃,人头落地。乔亚、刘鑫等同志搞的城防图不仅未能送出,反而引出杀身之祸。我军攻城之日在即,前车之鉴,此时此刻必须引以为训。我和张光曙经深思合谋,商定了一个较理想的办法。

在夜深人静时,我请修车技术高明、为人老实可靠的张宪明师傅来帮我把城防图分成50多个长圆形小卷,用线扎紧,挨个塞入两条剪断的自行车内胎里边,然后把车胎再重新接好。还剩下几卷,就拔出车座,塞入梁管,再重新安装好车座。

诸事打点停当,我再次身着阎军军服,推着那辆塞满城防图的自行车,在张光曙的护送下,直奔城南的杨家堡前沿阵地。谁知负责杨家堡防务的敌军已由“亲训师”三团换为一团。张光曙因与一团长不熟悉,故决定到驻防亲贤村的二团那里试试。他与二团长虽无深交,但二团长对这位原参谋长张光曙却热情敬重,并主动介绍说:“我们的防线本来可向外疏散人口,现在的情况是我们往外放,八路军不让过,结果一批人既出不去,又回不来,就睡在两家防务之间,整天乱哄哄的,特警处还整天在这里严加盘查。”在此无可奈何之时,我决定仍走杨家堡,并让张光曙去找“亲训师”王师长疏通转圜一下,但张光曙认为师长王楫为人很坏,因此信心不足。但事到如今,不找他再无别的办法,他最后还是硬着头皮勉强去了。

张光曙从师部回来,笑嘻嘻地对我说:“王楫开始表示为难,让我们从亲贤村出去;后来还是给了面子,当着我的面给一团长打了电话……”我听后十分高兴,立即同他奔赴杨家堡。由于王师长已打来电话,所以一团长表现得分外客气,点头哈腰地说:“目前形势虽然吃紧,但要放个把人出去,还没多大问题。”随后要给我们备饭。此时已下午2点多钟,我心急如焚,哪有心思吃饭,便推辞说:“今晚还想赶回太谷老家,请留参谋长招待吧。”团长照章办事,随即签发了一张“兹有绥署二处×××外出公干,请予放行”的便衣通行证,交给了我。我匆匆脱下军装,道谢而别。我顺利通过哨卡后,直奔榆次,终于把“太原城防图”安全及时地送到代号为“909”的我太行军区情报站。

1949年4月24日凌晨,我军的1500多门大炮,从四面八方一齐朝太原城垣的各个军事目标猛轰,顷时火光冲天,硝烟弥漫,碉堡炸飞,城墙坍陷。经过4个小时的激战,守敌失去抵抗能力,只好缴械投降。

(摘自中国文史出版社《谍战:隐于幕后》 主编:刘未鸣 本文作者:张全禧)