对接需求的宁波市语言服务人才供给侧改革对策建议

2020-12-24付梦蕤

摘 要: 语言服务人才是宁波市各领域国际交流合作的基础保障,也是宁波市战略目标实现的先决条件。调研结果表明,以“走出去”企业为代表的宁波市用人单位所需要的语言服务人才种类、类型和层次多元化,需求的语种包括英、法、西等通用语语种。但宁波市语言服务人才供给侧(即各高校)却无法很好地对接这一需求,存在供需不匹配问题。文章从宏观、中观和微观三个层面,提出了七项供给侧改革策略建议:顶层设计战略化;学科和专业规划前瞻化;组织管理体制化;专业设置科学化、实用化及动态化;人才培养目标多元化和错位化;培养模式合作化;课程设置深度整合化,希冀能帮助宁波市实现语言服务人才供需双方的无缝连接。

关键词: 语言服务人才; 宁波市; 供需情况; 供给侧改革对策

中图分类号: H09 文献标志码: A 文章编号: 1671-2153(2020)04-0080-07

一、引言

2020年宁波市政府工作报告提出,要“重点打造高能级对外开放平台,高标准建设‘一带一路综合试验区、‘17+1经贸合作示范区,积极推进我市企业‘走出去,高效实施‘225外贸双万亿行动”[1]。这些重大战略的推进和实施,都需要以语言服务和语言互通为前提和保障,因此迫切需要一批高技能高素质的语言服务人才。狭义地讲,指以语言文字为内容或手段为他人或社会提供帮助的人才,包括翻译人才、语言培训人才、本地化人才、语言咨询人才、语言技术人才、语言资源管理人才,等等[2]。

但是,宁波市的上述战略实施具体需要何种类型的语言服务人才?需求的语种主要有哪些?需求规模几何?层次和质量的要求如何?针对这些需求,宁波市的语言服务人才供给侧(主要是各大高校)的人才培养情况如何?是否能较好地满足需求?所有这些问题,目前尚无相关调研数据。

鉴于此,本课题组对宁波市语言服务人才的主要需求方——“走出去”企业进行了问卷调查,收集了其对语言服务人才的语种、类型、数量及质量四方面的需求数据;同时,对宁波市语言服务人才的主要供给方——宁波所有高等院校(宁波广播电视大学和公安海警学院除外)的语言服务人才培养现状进行了调研。经过对比分析,找出了供需双方存在的不匹配之处;并基于此,从宏观、中观和微观三个层面,从顶层设计、学科和专业规划、组织管理、专业设置、人才培养目标、培养模式以及课程设置等七个方面,提出了供给侧改革策略建议,希冀能帮助宁波市实现语言服务人才供需双方的无缝连接。

二、宁波市语言服务人才需求侧的调查结果

本课题组于2020年4月至6月间,对宁波市语言服务人才的主要使用方——“走出去”企业进行了问卷调查,管中窥豹,以期掌握宁波市的语言服务人才需求情况。共收集到73家“走出去”企业的有效数据,数据分析表明,宁波市的语言服务人才需求存在以下特点:

(一)需求的人才种类多元化,但以口笔译人才为主

调查结果顯示,宁波市“走出去”企业需要各种语言服务人才,但需求比较突出的是口译人才(42家,占57.53%)、笔译人才(36家,占49.32% )、本地化人才(29家,占39.73%),语言咨询人才(23家,占31.51%)。而且,被调查企业认为口译人才、笔译人才、语言咨询人才和本地化人才也是比较难招聘的前三种语言服务人才类型。说明宁波市“走出去”企业目前更需要能帮助其与国外客户、供应商、属地员工、属地政府等进行沟通的口笔译人才,帮助他们本地化其产品或服务,以适应目的国市场的本地化人才,以及能帮助企业开拓国外市场、进行国外投资市场分析、产品需求调研的语言咨询人才。

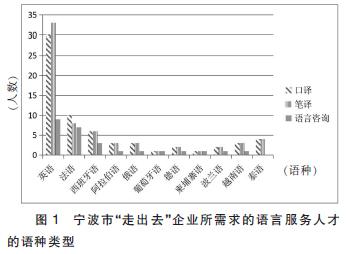

(二)需求语种主要是英、法、西等通用语语种,尤其是英语

需求的语种方面,宁波市“走出去”企业目前主要需要英语、法语和西班牙语的语言服务人才,尤其是英语。部分企业需要中东欧语种和东南亚语种的人才,但整体而言,比较零散,需求数量相对很小。见图1。

对部分企业人事部门的跟进访谈也表明,宁波市“走出去”企业的国际往来中一般使用英语、法语或西班牙语等国际通用语。一方面,因为英语、法语或西班牙语的使用范围广,基本覆盖了绝大部分国家或地区;另一方面,因为英、法、西语的强替代性(尤其是英语,已成为世界语言),即便母语不是这些语言的人们,也能通过这些通用语进行基本商务沟通或日常沟通。

(三)需求的人才类型多元化、多层次

根据人才所掌握的知识和技能,语言服务人才可分为四类[3]:专门型人才,即精通一门外语的语言专门人才,如法语同传翻译;定向型人才,即熟悉某特定国家或地区的语言、政治、经济、文化、法律等情况的人才,如既掌握波斯语,又熟悉中东地区情况的语言咨询人才;复合型人才,即外语虽达不到精通程度,但也足以应对基本工作交流,同时又掌握其他专业知识或技能的人才,如外贸业务员;复语型人才,即精通两门或两门以上外语的人才。调查结果表明,宁波市“走出去”企业四种类型的语言服务人才都需要,以专门型人才(55家,占75.34%)、定向型人才(42家,占57.53%)和复合型人才(34家,占46.58%)为主,复语型人才需求较少(5家,占6.85%)。

访谈中,许多“走出去”企业的人事经理表示,虽然他们的国际往来中需要精通某一外语的高端人才,如翻译人才和语言咨询人才,但其日常生产经营更需要既具备一定外语技能,又掌握某一行业领域技能的中低端复合型人才,而且需求人数相比更大。

三、宁波市语言服务人才供给侧的不足之处

课题组查阅了宁波市14所高校(未包括宁波广播电视大学和公安海警学院)2019年的招生数据,并对部分管理人员进行了访谈。结果表明:虽然宁波市的语言服务相关专业培养人数较多,但人才培养布局、规格、专业方向和质量上仍存在以下不足之处,不能无缝对接宁波市的实际需求。

(一)专业类型和层次单一,同质化严重

目前,宁波市绝大多数高校开设的与语言服务相关的专业只有纯语言专业,开设翻译专业的只有宁波大学和宁波大学科学技术学院,而只有宁波诺丁汉大学开设了旨在培养国际组织人才和语言咨询人才的国际事务与国际关系专业本科和硕士;而语言服务相关的其他专业如本地化服务、语言咨询、语言资源管理、语言技术、技术写作等专业无任何高校涉足;培养层次方面,只有宁波大学和宁波诺丁汉大学有相关硕士专业,可以培养中高层次的口笔译人员、语言咨询人员,其他高校只能培养中低层次的语言服务人才。

(二)语种重复,结构性失衡

语言服务相关专业涉及语种以及2019年招生人数(详见表1)分别是:英语,所有高校均开设,专本科共招生2009人、硕士招生112人;日语,所有本科院校都开设(招生328人、硕士6人),专科院校只有宁波职业技术学院开设(招生120人);德语,只有宁波大学、宁波工程学院和宁波职业技术学院开设(专本科112人、硕士4人);法语、韩语和西班牙语均只有一所高职院校开设(各招生40人)。一方面,各专业的语种重复度比较高,基本集中在英语和日语,导致供大于求(尤其是日语),英语和日语专业毕业生就业难度增大,或就业时专业对口率下降,造成教育资源的浪费;而另一方面,语种设置存在结构性失衡。英语和日语专业毕业生人数过多,且缺乏高层次毕业生;而世界使用范围和使用人数仅次于英语的法语和西班牙语,仅仅各有一所高职院校开设,毕业生的语言水平仅能胜任简单交流任务,难以满足中高端语言服务岗位的要求。

(三)专业应用性不强

宁波市高校的语言服务相关专业的培养定位偏学术性和理论性,未能将培养目标定位为培养宁波市经济社会发展的实际需求的应用型人才;课程体系以学科逻辑为课程主线,主要包括纯语言课程(如语言的听说读写技能),仅仅包含了少数商贸类课程(如外贸实务),而未能按照语言服务实际岗位来设置课程;教学模式和教学方法也是以课讲教授为主,辅以少量实践教学,学生的实践学习机会不够。只有宁波大学的翻译专业硕士的应用性相对较强。

四、对接需求的语言服务人才供给侧改革策略建议

为了解决上述供需不匹配,宁波市教育部门及各高校应按照《国家职业教育改革实施方案》的“专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接”[4]的要求,对其语言服务人才培养进行供给侧改革。具体可从宏观(顶层设计、学科与专业规划以及管理体制)、中观(专业布局和人才培养目标设置)和微观(培养模式和课程设置)三个层面,采取以下七项改革策略,以实现其语言服务人才供给侧与实际产业需求侧的无缝对接。

(一)重视语言服务人才培养,顶层设计战略化

近年来,随着我国积极参与国际治理,不断增进国际合作交流的广度和深度,宁波市也积极响应国家重大战略,不断加强对外开放交流,打造高能级对外开放平台,鼓励企业“走出去”、文化“走出去”、教育“走出去”,并提出了争创“一带一路”国家级发展平台、高标准建设“17+1”经贸合作示范区和跨境电子商务试点城市、实施“225”外贸双万亿行动等战略目标。[1]而所有这些战略目标的实现都需要语言“铺路”,离不开语言服务人才的支撑。因此,宁波市应将语言服务人才培养提升到战略高度,紧扣国家发展战略,紧抓战略机遇,围绕浙江省、宁波市的战略布局来规划设计语言服务人才的培养方案和策略;通过语言服务人才培养质量和数量的提高来提升宁波市的软实力,进而促进宁波市的全方位、宽领域、多层次的对外开放,最终实现宁波市的战略目标。

(二)聚焦发展新动能,学科和专业规划前瞻化

由于语言服务人才培养的长周期性,(根据约翰·康威对外语学习规律的研究,外语学习者要达到能在工作中熟练运用外语的程度,至少要花费2000 小时以上的学习时间[5]),语言服务人才供需之间存在较强的滞后性,因此其学科和专业规划尤其需要有长远眼光,要有前瞻性。未来几年,随着5G、大数据和人工智能等新基建设施的逐渐成型和行业落地,再加上教育部所倡议的“新文科、大外语”建设的不断推进,语言学科必将与上述技术深度融合,传统语言学科及专业的内涵和外延将不断扩展,最终向语言服务学科及专业转型,否则就会成为“红牌”专业,最终被时代所淘汰。北京、上海、广州、武汉、成都等一线城市已经在着手语言服务学科和专业的布局与建设,已经培养出了一批本地化人才、语言技术人才、语言咨询人才、国别研究人才、语言资源管理人才等经济社会发展和国际合作亟需的语言服务人才。宁波做为“准一线”城市,应紧扣国家战略方向,聚焦未来的发展新动能(如5G、大数据、云计算、人工智能、语音技术等),在“准一线”城市中抢先发力,抢占先机,尽早对语言服务学科和专业进行规划布局。

(三)健全管理机制,组织管理体制化

目前宁波市的语言文字工作委员会办公室设于市教育局的基础教育处,主要负责全市语言文字有关管理政策的制定,语言文字的规范应用的监督,普通话和规范汉字的推广、测试和培训等,职能范围比较狭窄。笔者建议在市语言文字工作委员会和市翻译协会的基础上,建立市级语言服务工作委员会,增加新职能:调查宁波市的语言文字服务需求、制定语言文字产业的发展规划、制定语言文字产业管理制度和法律法规,组织研制语言文字行业标准,统筹规划各级各类语言文字服务人才的培养、储备和调配,协调多行业、多产业、多学科的融合,等等。

(四)优化专业布局,专业设置科学化、实用化及动态化

一方面,要兼顾科学性和实用性。首先,要基于宁波市的语言服务人才实际需求来设置专业,实用够用为原则,不能跟风。正如高教司司长吴岩2019年在高校专业设置与教学指导委员会第一次全体会议上强调的,“高校专业设置的第一准则是社会需求,这是王道”。因此,宁波市各高等院校应对接上述实際需求,适当增设使用范围较广的法语、西班牙、俄语等通用语专业;反之,要避免跟风而开设需求量较小的、缺乏师资条件的非通用语专业。对于宁波市与中东欧国家交流合作过程需要的为数不多的中东欧语种语言服务人才,可以通过柔性引进、离岸人才、共享人才、服务外包、联合培养等方式解决。此外,上述调查结果显示宁波市“走出去”企业需要高层次的语言专业人才(高级翻译、国别咨询人才等),因此应在宁波诺丁汉大学和宁波大学加大这两个专业方向的建设;其次,必须兼顾宁波市发展战略、院校发展目标、社会需求、教师职业发展和毕业生职业发展五方面利益,不能顾此失彼;再次,要做到分阶段、有重点和有主次。无论政府层面,还是院校层面,不同阶段的发展战略和重点任务有所不同,因此专业规划布局与设置也要分阶段、有重点和有主次。

另一方面,要建立专业设置动态调整机制。因为,国内层面上,不同时期国家、本省和本市的战略重点是动态调整的,而且科技发展日新月异,进而导致人才需求的动态变化;国际层面上,对外开放格局、世界政治格局风云变幻,尤其是一带一路沿线国家政治、宗教和经济局势错综复杂,合作风险较高(中国出口信用保险公司的国家风险数据显示,“一带一路”沿线国家中高风险水平国家多达16个[5]),因此难免会导致语言服务人才需求的波动。因此需要建立专业设置动态调整机制,及时根据国内外局势和需求动态调整专业设置。

(五)发挥各校优势,人才培养目标多元化和错位化

因为宁波市的语言服务人才需求是多元的、多类型的、多层次的,因此宁波市各高校必须对接需求,根据各自情况,错位发展,培养不同类型、不同层次的语言服务人才:1)各高校应大力培养产业需求量最大的专门型语言人才,主要是翻译(包括口译和笔译)人才。而且,不同层次的高校应根据本校生源和师资力量情况,培养不同层次的翻译人才,如宁波诺丁汉大学和宁波大学(应充分利用已有翻译专业硕士点和翻译学硕士点)可以把培养目标和规格定位为能为国际会议或国际商务活动服务的高端翻译,而其他院校可定位为能为日常经贸交流活动服务的中低端翻译;2)按需培养定向型语言人才,即既掌握某一种或多种特定外语(如俄语),又熟悉某一特定区域或国别(如中亚)情况,能够针对该特定区域或国别开展深入的区域国别研究,进而为宁波市政府和企事业单位提供针对该区域或国别的咨询服务的人才,主要包括高端的智库专家和中端的国别咨询师。宁波诺丁汉大学可充分利用已有的国际关系与世界历史学和国际关系与国际商务两个硕士方向,将其做大做强,打造成国际组织人才和国际语言咨询人才培养基地;万里学院和浙大宁波理工学院应分别将其海丝研究院和波兰研究中心做实做优,在其师生中培养一批针对中东欧国家或“海丝”沿线国家的高级别智库专家和国别咨询人才。以实现《宁波市推进共建“一带一路”教育国际合作行动计划(2019-2022年)》所提出的“建成8个以上各级国别和区域研究特色智库,中外院校共建6个以上“一带一路”国家语言文化中心”目标,同时为宁波市企业、文化和教育“走出去”提供国别咨询;3)重点培养需求量较大的复合型语言人才,即既掌握一定外语技能,又具备某一领域的专业知识或技能的人才。这一类型的语言服务人才是宁波市对外合作交流的主力军,涉及各行各业的各种职业,其数量和质量直接决定宁波市国际化进程的成败。因为它对外语水平要求不高,属于中低端的语言服务人才,因此应是宁波市所有高校语言服务人才培养的主要目标。各校应按照教育部“新文科”、“新理科”、“新工科”的理念,按照“一精多会、一专多能”的要求,对外语专业和非外语专业都做好课程改革,以将原来的“单学科”、“单技能”人才培养成“多学科”、“一专多能、一精多会”的复合型人才。

此外,各高校要注意错位发展,避免同质化,避免专业重复建设。各高校应结合各自优势专业和行业背景,选择语言与不同行业产业的复合,对接不同行业的语言服务人才需求。例如,浙江医药高等专科学校和宁波卫生职业技术学院可以发挥其医药和医学行业背景和师资优势,将语言(如英语)与医药或医学知识进行整合,为医疗或医药行业培养国际化复合型语言服务人才;而浙江纺织服装职业技术学院则可针对纺织服装行业需求培养既掌握基本语言技能,又懂纺织服装专业知识的复合型语言服务人才。从而实现各高校错位发展,避免专业同质化导致的高校无特色、专业发展无前景以及毕业生无就业优势。

(六)整合多方资源,培养模式合作化

宁波市各高校应开展校内外合作、界内外合作以及国内外合作,以充分整合利用各方资源,用以培养符合产业需求的语言服务人才。首先,校内外合作。各高校要打破院系之间的界限,学科或专业之间的藩篱;要鼓励不同学科、不同专业在教育部“新文科”、“新理科”、“新工科”的理念指引下,开展深度融合,合作开发新专业、新方向和新课程。如计算机技术专业与英语翻译专业共同开发计算机翻译技术、译后编辑、软件本地化翻译等课程以及专业或专业方向;其次,界内外合作。各高校要跳出教育界的圈子,主动寻求与产业界的合作,积极开展产教融合,合作育人,共同创设专业或专业方向,共同开展人才需求调研,共同开发课程,共同实施教学,共同进行教学测评。宁波市作为国家产教融合型试点城市,一直将产教融合作为人才培养的重点工作。市教育局2020工作要点也明确提出要“重点聚焦深化教育与产业融合、人才同步规划,专业建设服务产业集群,加强与万千亿级产业集群对接,开展订单培养,建立校企‘双向选择、‘双轨训教等协同培养模式。以行业标准、岗位要求为导向改造职业教育课程教学体系,切实提高人才培养适用性。”最后,国内外合作。一方面,本市高校与国外优秀高校开展各种形式的合作,如合作开发课程、教师互派、学生交流等等,以汲取语言服务人才培养方面的国际先进理念和经验;另一方面,内育与外培相结合。其一,宁波市各高校不仅可以在国内为宁波市各行业产业培养语言服务人才,而且可以“搭船”出海,与宁波市的“走出去”企业一起走进国际舞台,在企业的国外经营地为其提供针对性的、短期的员工培训,培训内容可以包括外语技能、目标国法律法规、目标国文化习俗等;其二,宁波市各高校除了主要将本国劳动力培养成语言服务人才之外,还应充分利用来华留学生这一宝贵资源,将其培养成知华、拥华、爱华,同时掌握双语技能(汉语及其母语)和某项专业技能的复合型语言服务人才,并使其成为宁波市企事业单位员工,在国际合作交流(尤其是与其来源国/地区的合作交流)过程中,可以充分发挥其文化背景、社会关系及双语等优势。

(七)打通课程内容,课程设置深度整合化

课程设置是“培养人才的规划,它把达到培养目标所要求的教学科目及其目的、任务、内容、范围、进度和活动方式的总体规划体现出来。”[6]349因此,宁波市各高等院校应根据各自多元化、错位化的人才培养目标,为语言服务相关专业或专业方向选择应开设的公共必修课程、专业必修课程和专业选修课程。据文秋芳[5]、蔡基刚[7]、王传英[8]的研究结果,在人工智能、“新文科”等新时代背景下,语言服务人才应同时具备语言技能、某项专业知识与技能以及综合素质;其中语言技能是所有类型、所有层次语言服务人才的立足点,专业知识与技能是语言服务人才为各行各业提供语言服务的先决条件,而综合素质是语言服务人才實现职业发展的保障。但这并不意味着只是为语言服务相关专业的学生同时开设这三类课程,不是简单地同时把三类课程分别开设、简单叠加,不是简单的1+1+1=3。如果仅仅是“拼盘式的复合, ……而不是有机融合, 难以达到‘1 +1 >2的效果。”[9]36其导致的结果是课程数量大增,课时太多,学生学习任务过重,从而使得学习效果大打折扣:因为要学习其他专业课程和综合素质课程,学生的外语学习时间减少,外语知识与技能无法得到质的提升;而专业课程的课时又被其他课程所占用,导致专业知识也仅仅学习了点皮毛。因此,宁波市各高校必须改革目前的课程体系,彻底改变外语课程、专业课程及综合素质课程分属不同院系或专业,各自为政、分别培养的现状;反之,各高校应将三类课程深度整合起来,在一类课程中包含三种知识技能,实现三方面培养目标,进而实现1+1+1=1。

具体课程整合途径可以综合运用职业外语教学模式(Foreign Languages for Occupational Purpose,FOP)、内容依托式教学模式(Content-Based Instruction,CBI)和双语教学模式(Bilingual Teaching,BT)(请参阅笔者另一文章,见参考文献[3]),同时在每一门课程中贯穿课程思政教育,以促进学生综合素质的提升。

五、结语

经过调研发现,以“走出去”企业为代表的宁波市用人单位所需要的语言服务人才种类、类型和层次多元化,需求的语种包括英、法、西等通用语语种。但宁波市语言服务人才供给侧(即各高校)却无法很好地对接这一需求,存在供需不匹配。因此,本文从宏观、中观和微观三个层面,提出了七项供给侧改革策略建议:顶层设计战略化,学科和专业规划前瞻化,组织管理体制化,专业设置科学化,实用化及动态化,人才培养目标多元化和错位化,培养模式合作化,课程设置深度整合化。希冀这些改革建议能为宁波市各高校提供一些参考,进而能帮助宁波市实现语言服务人才供需双方的无缝连接。

参考文献:

[1] 2020年宁波市政府工作报告[EB/R]. (2020-05-02)[2020-06-30]. http://gtog.ningbo.gov.cn/art/2020/5/2/art_

211052164.html.

[2] 袁军. 语言服务的概念界定[J]. 中国翻译,2014(01):18-22.

[3] 付梦蕤,吴安萍. “一带一路”建设的语言人才需求及高职院校应对方略[J]. 中国职业技术教育,2018(20):5-11.

[4] 石伟平,郝天聪. 产教深度融合 校企双元育人:《国家职业教育改革实施方案》解读[J]. 中国职业技术教育,2019(07):93-97.

[5] 文秋芳. “一帶一路”语言人才的培养[J]. 语言战略研究,2016(02):26-32.

[6] 潘懋元. 新编高等教育学[M]. 北京:北京师范大学出版社,2009.

[7] 蔡基刚. 高校翻译专业范式转移:从翻译专业(1.0)到语言服务专业(2.0)[J]. 上海翻译,2019(04):54-59,95.

[8] 王传英. 2011年企业语言服务人才需求分析及启示[J].中国翻译,2012(01):67-70.

[9] 陆莺. 从对立到融合:复合型英语人才培养的多元转型[J]. 外语界,2008(06):34-40,63.