一朝入梦,终身不醒

——记中国科学技术大学几何与物理中心教授王兵

2020-12-24范佳乐

范佳乐

他是一个率性而为的人,同时也是一个执着的人。只要是他认定的方向,无论前路如何,都会义无反顾地走下去。踏入数学领域是这样,投身里奇流研究是这样,选择回国发展也是这样。

回看他这一路会发现,他也曾在理想和现实之间挣扎、徘徊,但最终理想战胜了一切内外因素,成就了现在的他。他叫王兵,是一个立志终身追求数学真理的人。

小荷初露

1998年,就读于安徽省巢湖市第一中学的王兵被保送到蜚声中外的中国科学技术大学少年班。这里是中国高等教育的试验田。自1978年创办以来,少年班已经培养出无数杰出人物。其要诀之一便在于因材施教。

在前两年的学习中,少年班是不分专业的,这期间,王兵系统地学习了物理、数学、计算机、电子工程等相关课程。他兴趣广泛,各科成绩都十分优秀,以至于在两年学习之后选择专业时犯了难。是挑容易找工作的热门专业,还是选择“板凳一坐十年冷”的理论研究专业?对此,王兵也曾踌躇过,但是在尝试过软件、电子、统计学等所谓热门专业之后,他发现这些专业都不是他的兴趣所在。于是,他将方向锁定在数学和物理上。因为他非常享受学习这两门学科的过程,可以说是乐在其中。

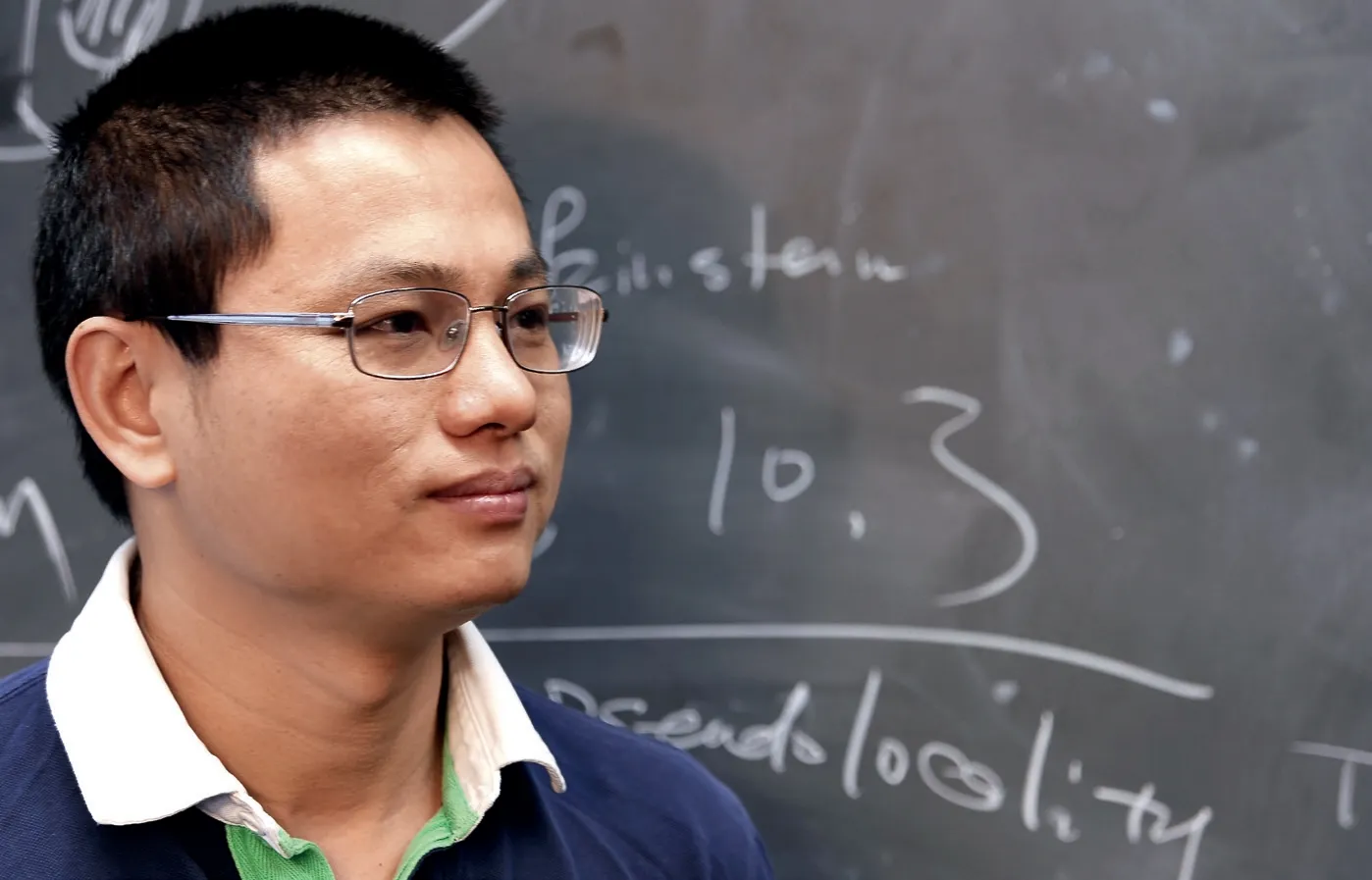

王兵(陶冬青摄)

然而鱼与熊掌不可兼得。思量再三,他根据自身特长,最终选择了完全不需要动手做实验的数学专业。“我是幸运的”,王兵说道,“真不知道当时的中国还有其他什么地方可以给我这么大的专业选择自由度。我的同学们选择专业大多数是按照自己的秉性来的,故而成材率极高。区区数十人当中,物理学家、生物学家、经济学家、计算机学家、企业家等都不乏其人。”

“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持”,王兵的幸运不仅是在专业的选择上,更在于他在合适的时间碰到合适的导师。他说道:“陈卿教授是我本科毕业论文的指导老师,他讲授的微分几何课程条理清晰,引人入胜。受他影响,我决心学习微分几何。我作为一个本科生,经常找他探讨。虽然我当时什么也不懂,但就要和陈卿老师高谈阔论,他也不以为意。”

在聊天的过程中,陈卿教授带王兵展望了几何学的诸多尖端前沿领域。然而,当时中国还没有条件开设这些课程。想要学习这些知识,就必须出国留学。“当时主要是国内的师资力量跟不上。”王兵回忆道,“现在情况有很大改观。至少在我的方向,我可以带领学生很快切入前沿。”

幸运的是,王兵适时遇到了从美国回到中国科学技术大学作报告的陈秀雄。陈秀雄是中国科学技术大学1982级的学生,是卡拉比先生的传人,当时已是美国威斯康星大学的终身教授、国际著名几何分析专家,“那时候,他时常暑假回到中国,给学生们讲微分几何的国际前沿进展”。2002年夏天,陈秀雄在中国科学技术大学报告了当时几何流方向的最新进展。坐在台下的王兵在这场酣畅淋漓的报告中心驰神往,就此标定了自己科研追寻的方向。之后,王兵主动联系了陈秀雄,2003年,王兵踏上前往美国威斯康星大学麦迪逊分校深造的征途,从此敲开了里奇流的大门。

志之所趋

王兵远赴美国的那一年前后,几何学界发生了一件大事,俄国人格里高利·佩雷尔曼宣称自己解决了庞加莱猜想,文章陆续在2002—2003年贴到数学预印本网站arXiv上。

庞加莱猜想于1904年被提出,表述极为简单:“如果一个空间的所有封闭曲线都可以连续收缩为一个点,那么这个空间必然同胚于三维球面。”貌似轻描淡写的一句话,却足足困扰数学界百余年。数学界无数英雄在其面前铩羽而归,但这些失败的尝试反而使其声誉日隆,成为拓扑学中最重大的基础猜想之一。

和同寝室室友初到美国(左起:王兵,刘琦,朱韡)

世纪之交,克雷研究所曾提出过7个千禧年问题,每个问题悬赏一百万美元,庞加莱猜想就是其中之一。1982年,为了解决庞加莱猜想,哈密尔顿发明了里奇流。里奇流是几何分析领域的核心分支之一,刚问世就得到了数学界的高度关注。此后,菲尔兹奖华人得主丘成桐先生有若干学生,如施皖雄、曹怀东、田刚等,都对里奇流的发展做出过重要贡献。

当时,哈密尔顿一路高歌猛进,持续十余年地投入,大体建设了里奇流的宏伟大厦,并给出了一个用里奇流解决庞加莱猜想的纲要梗概。由于该纲要细节难度太大,在一个叫非局部坍缩引理的地方,哈密尔顿的研究陷入了停顿。

与此同时,佩雷尔曼也将注意力转移到了里奇流。他为了逃避教学,放弃了美国的工作,回到俄罗斯,全身心扑到里奇流的研究中。潜心8年研究之后,他独创熵方法,写出了3篇历史性文章,打通了哈密尔顿纲要中的关窍,从而用里奇流方法证明了庞加莱猜想。佩雷尔曼也因此荣获2006年度菲尔兹奖。

王兵正是在数学界验证庞加莱猜想的热潮中来到美国的。那时,陈秀雄在威斯康星大学组织了一个讨论班,专门研讨佩雷尔曼的论文。王兵很快就沉迷于佩雷尔曼的伟大工作。他被其中的优美所倾倒,对证明细节的理解越来越深入。然而,他发现,即使是佩雷尔曼的工作,也绝非完美无瑕。因为其中有一个步骤怎么想他都想不通。冥思苦想若干天之后,依旧无法解决,于是他想到这可能是作者错了,而周围并没有人对佩雷尔曼的工作有如此深入的了解。

王兵鼓起勇气,给佩雷尔曼写了一封邮件,指出其中错误。令他惊喜的是,佩雷尔曼三天内就给出回复,承认了原文中的错误。虽然这一问题不大,不影响主要结论,但佩雷尔曼却对王兵对于科研工作的严谨和认真印象深刻。佩雷尔曼在信里说,很惊讶这个错误一直无人向他指出,虽然文章广为流传已经2年多了。

此事给了王兵很大的鼓舞,原来即便是这样划时代的工作也不能尽善尽美,数学发展是永无止境的。他对里奇流的兴趣更加浓厚了。王兵隐隐感觉到,佩雷尔曼只是打开了一个瑰丽宝库的入口,更多的宝藏还有待后人去发掘。他决定在精神上追随佩雷尔曼的步伐,向未知的数学世界进发。

决心已下,但“意外”却发生了。天才数学家佩雷尔曼是一个特立独行、活在自己的世界里的人。在解决庞加莱猜想以后,他似乎厌倦了尘世,退出了数学界,不再发表文章。尘世中人所汲汲追求的功名利禄,他也一一谢绝,包括到手的菲尔兹奖和克雷研究所的百万美元奖金。

佩雷尔曼的退隐,让王兵陷入苦恼。他原本打算向佩雷尔曼寻求指点,规划下一步研究。对于佩雷尔曼的文章,他也还有一些疑问想请教。而这些都随着佩雷尔曼的退隐而变得不可能,因为他已不再回复任何邮件。

就在王兵迷惘时,是陈秀雄点醒了他,“好的数学必然是有强大生命力的,佩雷尔曼的数学是一定要追随的,应该找到一个合适的切入点,继续深挖”。

奋身一搏

佩雷尔曼曾在他的文章中提到,他的方法可以用来研究凯勒里奇流,他下一步将用之破解所谓的哈密尔顿—田猜想。这是一个关于凯勒里奇流收敛性的猜想,20世纪80年代,在里奇流界内就已经广为流传。不过,哈密尔顿性格潇洒,专注于数学创造,并不喜欢将猜想专门写在自己的文章中。后来田刚在一篇重要文章中将此猜想记录下来,并指出其在凯勒几何中的重要性。最终,佩雷尔曼将此猜想称为哈密尔顿—田猜想。

研究生时期留影

通过王兵的介绍,记者得知,凯勒几何是几何学中的一个核心分支,处于代数几何、黎曼几何、辛几何的交叉处。丘成桐先生最重要的贡献之一便是解决了凯勒几何中的卡拉比猜想,发现了当今在数学和理论物理中随处可见的卡拉比-丘流形。随后,丘成桐先生猜想类似结果在某种稳定的法诺流形上也会成立,而哈密尔顿—田猜想则是通过里奇流解决丘成桐稳定性猜想的关键一步。

佩雷尔曼在哈密尔顿—田猜想的研究上迈出一大步,他运用自己独创的熵,得出法诺流形上凯勒里奇流标量曲率的一致界。这是曹怀东于20世纪80年代的奠基性工作以后,凯勒里奇流方向最重要的进展。然而,当时已经萌生退意的佩雷尔曼并没有把这个结果写下来,而是将证明思路告诉了曾与他一起在纽约大学共事过的田刚。田刚很快就和他的学生一起,将细节补出,并表明这是佩雷尔曼的工作。在佩雷尔曼退隐以后,由于领军人物的缺位,与该猜想相关的研究随即也陷入了停顿。

陈秀雄预见到哈密尔顿—田猜想的发展前途。他鼓励王兵将里奇流和凯勒几何结合起来,沿着佩雷尔曼开创的道路接着探索下去。陈秀雄的鼓舞给了王兵极大的信心。在迅速完成一篇可以用来毕业的博士论文后,王兵将研究生阶段的主要时间专注于解决复二维哈密尔顿—田猜想。经过两年持续不断的努力,最终在博士毕业时顺利解决。

当时的王兵意气风发,他打算乘胜追击,一鼓作气,攻克一般维数情形。他将这一想法告诉了导师陈秀雄。一方面,陈秀雄非常欣赏王兵的勇气,但另一方面,他深谙职场规则,认为此举太过冒险,出于保护学生前途的目的,他劝王兵缓一缓,找到终身教职之后再做此类题目。

的确,博士后就做此举风险太大,很可能被这个问题卡住,毁掉职业生涯。面对导师的好意和关怀,王兵心里十分感激。他也曾想过转移注意力,做些小问题发表文章,好让自己的简历漂亮一点,方便以后找工作。然而“葵藿倾太阳,物性固难夺”,源自哈密尔顿和佩雷尔曼等人的优美数学,其本身存在着巨大的感召力,让王兵根本放不下这件事。无论他打算做什么,最后总是会被吸引到凯勒里奇流的研究上。正如中国著名教育家刘半农所言,“叫我如何不想她”。

几次三番之后,王兵终于放弃了勉强自己。他用王安石的一句话表达了自己当时的心境:“然力足以至焉(而不至),于人为可讥,而在己为有悔。尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?”就这样,经历了博士毕业后近一年的彷徨后,2009年夏天,王兵卸下所有思想包袱,开始了对哈密尔顿—田猜想的全力猛攻。

“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”,在王兵看来,哪怕最终不能在数学界立足,也要做到青春无悔。但是,通往成功的路上往往布满荆棘。这期间,王兵历经了无数曲折,犯过数不清的错误,熬过数不清的通宵。每有尝试,他总要第一时间把自己的科研进展通知给陈秀雄,陈秀雄也总会耐心地倾听,不断地鼓励,并及时给出建议。他们关于该问题交流过多少邮件,打过多少电话,已经无法统计。经过师徒两人的全力合作,终于在2013年年底厘清了证明思路,之后又花了半年时间,于2014年夏天将共同署名的证明张贴到了预印本网站arXiv上,这立刻引起行业内不小的震动。时光荏苒,从全力投入该问题到此时彻底解决,5年的时光已经悄然过去了。

“问题解决的那一刻,心情是无比愉悦的”,王兵说,“只是回过头看,觉得自己当初为什么那么不开窍?”证明的关键是问题的转化。原本哈密尔顿—田猜想关注的是空间本身的紧性,陈秀雄和王兵证明的关键是提出了一个貌似更加困难的问题,即时空作为一个整体的紧性。吊诡的是,后者在佩雷尔曼时空几何的观点下,更加自然。他们设计了一些辅助工具,来解决他们自己提出的时空紧性问题,然后原本哈密尔顿—田猜想中的空间紧性问题就迎刃而解了。此外,他们还顺势解决了田刚在1990年东京数学家大会上提出的偏零阶估计猜想。

这些都是困扰了整整一代数学家的猜想,就这样被陈秀雄和王兵用一篇文章解决了。这篇文章篇幅巨大,在选择投稿的时候,他们没有遵循惯例,将文章分开,各自投稿顶尖杂志,而是一股脑将整篇文章投给了一个杂志。这一举动,后来被很多人认为是犯傻的选择。

在美国时和科大校友一起(左起:李致远,王兵,侯建国,郭经纬,何维勇)(陶冬青摄)

“都云作者痴,谁解其中味”,王兵说道,“当时没想太多,总觉得分开的话就破坏了文章的整体性和美感。而且,好结果不应该看杂志”。最后一点,是卡拉比的教导,也是陈秀雄和王兵一直执着坚持的原则。然而,现实总是出人意料的,谁能想到这一决定成了另外一次长征的起点。

走过长征

陈秀雄和王兵在哈密尔顿—田猜想上的成果,由于篇幅过长,领域跨度过大,创新想法过多,导致文章难以在短时间内被人理解。

科学史上这样的事情屡见不鲜。很多最具突破性的工作一开始都不太容易被人接受,也并没有在最顶尖杂志上发表。投稿以后,针对匿名评审员不断的疑问,他们一次又一次写回复,解释细节,前前后后多达十几次,耗时两年多。最后回复的内容加在一起总共将近200页,甚至超过了原文的长度。就在他们认为总算说服了匿名评审员的时候,却收到了杂志的拒信。评审员最终的结论非常含混,认为部分回复很明确,部分回复仍然不清晰,且以文章改动较大为由,最终拒绝推荐发表此文章。

与此同时,预印本网站arXiv上却出现了一篇结构类似,立意相近,但结论貌似更强的文章。作者是一名欧洲人,他的论文架构基于陈秀雄—王兵文章的关键想法,却在文中宣称自己证明了哈密尔顿—田猜想,并表示陈秀雄—王兵只是在该方向取得过进展。这篇文章为了得到更好的结果,强行把凯勒条件去掉,却仍然假设其主要结论——标量曲率有界。这使得文章的条件并不自然,况且原本哈密尔顿—田猜想就是凯勒几何中的猜想。这篇文章可以看成陈秀雄—王兵文章的合理推广,但不能算作哈密尔顿—田猜想的独立证明。

面对争抢优先权的压力,陈秀雄和王兵只能接受现实,将文章分成两部分,分别投稿给不同的杂志,以期尽快发表。接受了经验教训后,他们对文章写作和杂志选择都更加成熟,又经历了一年半左右,文章都被接受了。由于杂志的排期问题,全文直到2020年9月才完全发表。此时,距离文章张贴在预印本网站上,已经过去6年多,距离王兵博士毕业立志全身心投入到该工作,已经11年了。主要结果最终发表在行业顶尖期刊《微分几何杂志》(Journal of Differential Geometry)上。该杂志在业内享有盛誉,曾经发表过哈密尔顿关于里奇流的开山之作,是里奇流的诞生地。在王兵看来,他和陈秀雄的文章最终在这里发表,也算归得其所。

文章的发表吸引了各方的赞誉,《微分几何杂志》的匿名评审员认为,“文章的结果是极其杰出的,是该领域的重大进展。毫无疑问,该文证明将激发诸多更进一步的工作”。几何巨擘、菲尔兹奖得主唐纳森也曾在媒体和文章中盛赞这一工作。立足于这一重大成果,相关工作开始不断涌现。譬如,王兵和李皓昭在平均曲率流中解决延拓猜想,就是借鉴了哈密尔顿—田猜想证明的思路。文章发表在数学四大刊之一的《数学新进展》(Inventiones Mathematicae)上。

而那个争抢优先权的欧洲人的文章也发表在数学四大刊之一的《数学年鉴》(Annals of Mathematics)上,其发表甚至早于陈秀雄—王兵文章两年。即使如此,该作者也不得不在正式发表的文章里明确承认陈秀雄和王兵关于哈密尔顿—田猜想证明的优先权。

基于陈秀雄—王兵文章中的紧性定理,他们又协同孙崧一起,用里奇流的方法给出丘成桐稳定性猜想的新证明。文章也已经先行发表在行业顶尖期刊《几何与拓扑》上。其中,丘成桐稳定性猜想是主导凯勒几何近30年来发展的核心猜想,其第一个证明由陈秀雄—孙崧—唐纳森在2013年给出。他们3人也因此贡献荣获2019年度的维布伦奖。值得一提的是,孙崧是王兵在少年班的学弟,也是陈秀雄的学生。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”。如此漫长的等待和坚持,需要抵制多少诱惑与干扰?这不仅需要过人的毅力,更加离不开师长和家人的支持。在王兵眼里,导师陈秀雄为人宽厚,极其注重数学的原创性,在培养学生方面尽职尽责,尽心尽力。

在麦迪逊读博士期间,王兵和师兄弟们经常去陈秀雄家中补充营养。陈秀雄的妻子陶冬青为人大方豪爽,虽然当时收入并不宽裕,她却总是用最好的牛肉招待这些学生们。陶冬青是陶渊明后人,在王兵的印象中,她骨子里具备着一种不为五斗米折腰的傲气,时常和他们强调知识分子的操守。

王兵的妻子王潇是他在威斯康星大学读研究生时的同学,本科是北京大学中文系和经济系的高材生,后来成长为一名经济学家。她在经济学上颇有造诣,曾获得浦山奖等若干奖项。他们在一次湖边聚会中相识,因为对中国古典文学的共同兴趣而走到一起。闲暇时,他们喜欢一起欣赏《红楼梦》,两人都执着于追求《红楼梦》所营造的艺术境界:一朝入梦,终身不醒。那就是,找到自己真正感兴趣的方向,一辈子坚持下去并享受着坚持的过程。

对于王兵的数学工作,王潇虽然不了解细节,却非常钦佩,不计经济压力,全力支持。两人各自博士毕业后,为了事业发展,长期分居两地。他们早有约定,要共同回国发展,却囿于诸多现实问题,迟迟未能成行。在彻底解决凯勒里奇流的收敛性问题以后,王兵和王潇切实展开了准备回国的行动。

到导师陈秀雄教授学校访问(陶冬青摄)

2018年,他们一起放弃各自在美国大学的终身教职,回到王兵的母校中国科学技术大学。

不恋梁园

中国科学技术大学是为“两弹一星”事业而创办的大学。建校60多年来,学校坚持红专并进、理实交融的校训,敢为人先,锐意进取,培养了大批德才兼备的优秀人才,取得了一系列举世瞩目的科研成果,为中华民族的伟大复兴做出了重要贡献。

这些年,中国科学技术大学的学生出国比例很高,但其学生在海外学成归来建设祖国的比例更高。“梁园虽好,非久居之乡。为了国家民族,我们应当回去!”新中国成立之初,华罗庚、钱学森、郭永怀、赵忠尧等一批科学家怀揣赤子之心毅然回国,投身国家建设,让中国“站了起来”;新时代,一大批年轻有为的科大毕业生从海外学成归来报效祖国,成为中国科技创新的中坚力量,推动中国加速发展。

回国后,王兵一家人合照。

如果说创校泰斗们的传奇略显遥远的话,当今科大人的奋斗事迹就是触手可及的了。当年的青涩少年们,如今已经在中国各行各业担当重任。譬如,菲涅尔奖得主、青年物理学家陈宇翱,就是王兵在少年班的同窗。“少年班是个温暖的大家庭,同学们毕业后彼此联系都比较密切。少年班的学习经历是大家难以忘怀的宝贵财富”。这一切,促使王兵“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊”,最终又回到了中国科学技术大学,回到了当年师长们的身旁。

回国后,王兵对数学的创造更进一步。他成功地将格里高利·佩雷尔曼历史性文章中的熵局部化,推导出局部单调性公式,并据此得到很多影响深远的结论,也顺带将一些长久遗留的难题解决了。从中他感悟到了佩雷尔曼的数学和丘成桐、哈密尔顿等宗师们伟大数学的相通之处。这又进一步激发他去提出新的问题,创造新的成果。

虽然在数学成就上崇拜佩雷尔曼,王兵却对于佩雷尔曼的数学责任感不以为然。“数学是如此美好的学科,应该让更多人了解、参与”,王兵说道,“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”很显然,佩雷尔曼是独乐乐的典型,而王兵却欣赏后者,更希望成为后者。

数学需要与人分享,更需要培养后学。在人才培养方面,中国科学技术大学华罗庚、吴文俊等数学前辈们在王兵的心目中比佩雷尔曼更加伟大。虽然曾经旅居美国多年,但是他对中国科学技术大学的文化和精神的认同早已深入骨髓。也正是受此影响,王兵和妻子才义无反顾地放弃国外的一切,回到祖国的怀抱。

实际上,很多人表达过对王兵选择的不理解。人往高处走,水往低处流。美国的研究环境明显比中国好,为什么要逆流而动呢?对此,王兵有自己的见解,“在国内工作,有无与伦比的归属感。而且,国内也有独到的优势,那就是众多渴望学习数学的聪明学生”。

在中国科学技术大学,王兵参与创建了中国科学技术大学几何与物理中心,和曾经的导师陈秀雄、陈卿一道,几代科大人探索着将美国的研究经验和中国的实际环境相结合,在中国创建世界一流的理论研究场所。

“回来之后,我发现科大本科尖子生的水平比原来提升了很多,已经不逊色于任何院校。一些最好的科大本科生,在本科毕业时已经达到了常青藤大学三年级研究生的水准。这得益于近年来师资能力的提高,华罗庚英才班的教学体系和丘成桐大学生数学竞赛的普及。”王兵把相关学生组织成讨论班,研读前沿论文,每周两次,每次三小时。从始至终,他都全程参与,记笔记,提问题,探讨数学细节。“学生们的求知欲非常强烈,一个讨论班肯定无法满足。不过渐渐地,他们就可以找合适的方向,几个人一组,自己组织专题讨论班了。”从王兵的语气里,可以感受到他对自己的学生充满了赞许。

“我很喜欢和这些学生们在一起,年轻人身上有朝气,有动力。我也很愿意把我所有的知识和为学方法传授给他们,让他们少走一点弯路。在中国本土培养出世界一流数学家是中国科大的追求,也是我身为老师最大的愿望。”王兵说道,“看到这些学生能力出色,比我自己当年更好,我感到很欣慰。从他们身上我看到了中国数学的未来,那一定是非常光明的前景。”