《绘宗十二忌》对山水画的结构分析

2020-12-23曾庆琦

摘 要:山水画是中国传统国画中最具代表和影响力的画科。山水画的发展,特别是关于其画论的建树,在其兴起的魏晋时期便已萌发,后代则多以山水画的技法创作之论为主。元代饶自然的《绘宗十二忌》便是此类画论中的典范。以范寬的《溪山行旅图》为参照,阐释饶自然对山水画的结构分析。

关键词:绘宗十二忌;山水画;结构分析

山水画是中国传统国画中最具代表和影响力的画科,相较于其他画科如人物画或花鸟画具有创作先于理论的特点。山水画则是理论先于创作,尤其是对山水画在形而上的观念层面的建构却已臻成熟,山水之“道”,宗炳已在其《画山水序》中所言:“夫圣人以神法道而贤者通,山水以形媚道而仁者乐,不亦几乎?”由此,山水画的发展,特别是关于其画论的建树,后代则多以形而下之为器的技法之论为山水画“立法”。

自魏晋已降,山水画的发展尽管在其萌芽的魏晋时期形成“列植之状,则若伸臂步指”的雏形,特别是在外在技法的营造上逐渐形成自身的脉络,经历唐宋诸家,各种媒介、皴法皆已齐备;至元代,山水画开始由师法造化的他律,向笔墨韵律的形式自律转向。故而,身处元代的画论家饶自然,在“目饱前代奇迹”之后,便在其《绘宗十二忌》里注重对画面营造进行归纳,并指出在山水画的创作中应当注重的十二个具体事项。虽该文称“忌”,但其所论,依然是对具体创作的正规合理原则的强调,依据其针对不同内容的要求,可将其分为“经营位置”“物象刻画”和“墨彩点染”三个层次。

一、经营位置

自宗炳同时代的谢赫已作“万古不移”的“六法”之论以来,对画面空间位置的营造向来为后世丹青诸家所注重。饶自然也将关于经营位置的内容放在其十二忌的首要地位,具体而言主要是“构图”与“透视”两个方面:

一曰布置迫塞。如何规避这种迫塞的缺点,应当提前打好草稿(“先以竹竿引炭煤朽”),胸有丘壑,观察全貌,使其所绘“一一位置得所”,如此便可信笔写就,一气呵成,至于画面“亦须上下空洞,四旁疏通,庶几潇洒。”否则,满卷构图,充塞全画,“便不风致”。纵览前代山水名作,以《溪山行旅图》为代表的满幅巨幛著称的北宋山水,其布局也注重上下的留白,从而使其构图既能四平八稳,又具有疏密得当的通透之感。

二曰远近不分。饶自然在此强调山水的空间位置,“作山水要分远近,使高低大小得宜”,尽管山水画并非画家所见景观的忠实再现。但这种“心灵的风景”同样应当规避远近、不分之蔽,因而画面形象的位置也需要注重远近关系,而此类关系以墨色的浓淡为载体加以体现,“墨则远淡近浓,愈远愈淡。”此即后世所称“近大远小”的透视关系,而这也是山水画创作的普遍原则。

二、物象刻画

在对位置经营这些宏观层次的结构进行强调之后,饶自然又指向八个具体微观的层面分析,从而对这些物象的刻画做出具体的要求与规范。在此八“忌”中,又有大小物象刻画的区分,以北宋范宽代表作《溪山行旅图》为主,援引其他画作,进行具体分析:

三曰山无气脉。山是山水画的主体形象,因此山的形象不能脱离其根基,尤其主峰的位置得以使画面其他从山得以“气脉相接,形势映带。”因此山的位置对于决定画面其他的物象具有关键作用,特别是在处理“高远”和“平远”的视角上,主峰“下必数重脚,方盛得住”。范宽作《溪山行旅图》是一幅典型的“高远”视角的山水画作,其高耸的主山决定画面中其他从山的位置,如左右两侧的从山和雾气弥漫的山麓下的矮丘成为画面纵深的空间印证,使得画中群峰的刻画具有高低远近的层次。

四曰水无源流。郭熙论及山与水的关系曾言:“山以水为血脉”,在山的主体位置之下,水流应当根据不同的山势进行不同的刻画,山泉必峡出而高远;至于溪流,应当有其水口或跳波,以示其为活水。如郭熙曾言:“水欲远,尽出之则不远,掩映断其派则远矣。”在《溪山行旅图》中,溪流从山麓雾霭中缓缓自现,初为平缓溪水,而后在山腰小桥的阻隔之下,平溪于崎岖低洼之处形成奔流的跳脱之势,最终汇入山下河流之中。而画家在运笔上,以此小桥为界,画家用墨线勾勒小桥支架,远水以淡墨晕染;近水则浓墨勾画,也映照前述以墨色区分远近的原则。

五曰境无夷险。对于画中造景立意,画家应当制定自己山水创作的独特之境,“每遇一图,必立一意;若大幛巨轴,悉当如之。”对于不同的山水画取景,郭熙对“三远”的形状已有论述:“高远之色清明,深远之色重晦,平远之色有明有晦;高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融而缥缥缈缈。”不同意境所蕴含的“性情”亦各不相同,如对于《溪山行旅图》的主山,画家应用了其所创雨点皴,该皴擦细密而遒劲,从而把山体的平滑陡峭的质感刻画得恰到好处,且上密下疏的分布,具有“烟霞锁其腰则高矣”的效果。此皴擦得以突出主峰挺拔高耸之势,营造出笔直迫近山麓的危耸感,与整体“高远”之境亦相暗合。

六曰路无出入。山水画中的路径应当和溪流一样贯彻画面整体远近的空间关系(“山水贯出远近,全在路径分明”),而路径之远的“不尽之境”则体现于“或林下透见”“或巨石遮断”“或隐坡陇”“或近房宇”。总之,山水画中路径以曲折回环,延伸画外之感为佳。在《溪山行旅图》中,画家刻画一队商旅,前后各一贩夫,中间四只驼驴,跋涉于山岭之间,其山径或与溪流重叠,掩映于前景山石之下,而在《明皇幸蜀图》中,山腰盘桓之间的骑驴者,则暗含山径于坡陇中,其路皆有不尽之境。

七曰石止一面。尽管中国绘画长期以来被认为缺乏三维立体的造型意识。但实际上,即使是在山水画的木石刻画上也有对其三维整体的强调,特别是宋元以来皴法的成熟,使山水画家得以用不同皴法表现不同山石的质感,尤其应当“有顶有脚,分而为佳。”而与《溪山行旅图》中右下山径隔岸相望,状似松塔的礁石,充分体现画家对激流冲刷之下岩礁怪石形体的把握:相较其位置之上的山石的平整皴擦,此处礁石的外形轮廓以密集的墨线勾勒,其雨点皴擦则显琐碎零散。由皴擦墨迹之别,可窥见此礁石所具有坑洼嶙峋的肌理,而且礁石正面的墨点较为清淡稀疏,其临水底面轮廓密集之处则显重墨浓密,疏密浓淡之分,礁石多面之形体亦呈现齐备。

八曰树少四枝。饶自然在此提出画树之忌在于“枝干不可止分左右二向,须尚间作正面背面,一枝半枝。”此处道理或类比于画石所忌,宜分多面。而且,不同季节或地形生长之木也会呈现不同形状,郭熙兼論“春山澹冶如笑,夏山苍翠如滴,秋山明净如妆,冬山惨淡如睡”与饶自然“分容悴,按四时,乃善”相投。在《溪山行旅图》中,树木因位置殊异,其枝干姿态也富于变化:下方近水树木粗枝叶茂,树干粗大而于岩壁之上盘根错节,其树叶以夹笔①刻画以体现繁茂之姿;左侧矮丘上的树木低矮而挺直,树叶以单笔刻画;在主峰山巅的树木则以点画简略。此画中的差别,可见树木位置不同,形态有别,此刻画之法也有区别。

九曰人物伛偻。人物作为山水画诸多物象中常见的一部分,其刻画应当“衣冠轩昂,意态闲雅。”而至于刻画之道在于“眉目分明”“笔力苍古”,刻画所忌则是所绘人物,“一例作伛偻之状”,实质上是反对人物塑造的同质简化,即不应因其形象之微,而一概作伛偻状。所绘人像,同样需传神生动。而《溪山行旅图》里两位衣衫褴褛,前后呼应的贩夫,身着短褐②,前者坦胸露乳,回首驱赶驴群;后者则因背负行囊而身躯伛偻。尽管此行旅商队所占画面微乎其微,但画家仅以寥寥数笔,便使行人的动态神情、乃至身份地位跃然绢帛之上。

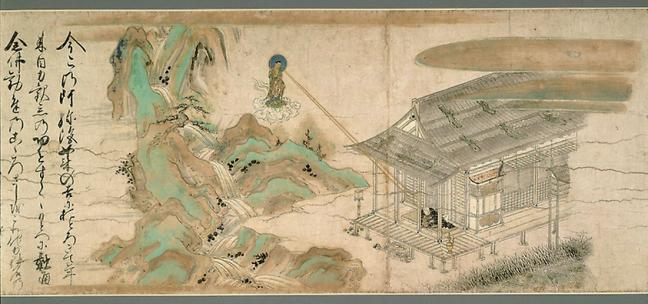

十曰楼阁错杂,界画将笔尺作为工具,以刻画楼榭亭台或庙观殿宇。尽管后世文人士大夫画家将界画视为末流画种,但饶自然依旧充分肯定了界画对于山水画的可取之处。特别是山水画中的亭台楼阁,应当参照界画的精细严谨,做到“方寸之间向背分明,角连接而不杂错,合乎规矩绳墨。”如画家所刻画《溪山行旅图》中矮丘右侧,隐现于树丛之上的楼阁,歇山顶③的主楼与从楼错落有致,尤其勾勒最前从楼歇山面以及轮廓墨线之间平行有度,而非杂错摆放。由此可见画家对待楼阁形象的工谨细致,后世南宋四家师从李唐,而李唐则远师范宽。其中刘松年便以山水与界画的结合著称,其代表作《四景山水图》,仍可见楼阁、人物、树石上的工谨细腻。

三、墨彩点染

前述饶自然对山水画中常见物象刻画的要求,现从笔墨绘画的具体形式着手,强调水墨与施彩处理不同题材时应当注重的规范和原则。而正是元代,开始了从描绘自然向笔墨游戏的转向,饶自然以笔墨形式的差异,对应四时景致或晨昏旦暮的不同面貌。具体而言,笔墨的干湿浓淡或墨彩用色与山水呈现相宜。

十一曰滃淡失宜。山水画的水墨晕染应当“须要浅深得宜”,天气或时辰的变化在墨色上也各有其特征,晴日应空明;雨夜应昏蒙;雪景则或明或晦;而青山白云的景观则在夏秋时节呈现画上为佳。前述《溪山行旅图》所具有的空明气息,以及山中云雾弥漫的氛围,也体现出此画作所处的时节为暑气未散的夏末秋初。而刘松年的《四景山水图》则更充分体现了画家在营造山水时节氛围上的见解。

十二曰点染无法。论及点染,饶自然专注于对青绿山水的分析,包括归纳对于山水各个物象部分的设色上的合理之道。即以晴朗朝暮时分的山水刻画为例,轻淡远色以螺青合绿分染而细节上不设粉饰,近景则以重色罩染兼施粉彩,最终旨在呈现出“光耀陆离而明艳也”的效果。此外,还着重强调对朱金丹青的慎用,因同时代日本的山水画即犯此忌而不可取,而饶自然对于大小李将军、王诜和赵令穰的青绿山水则颇为推崇。由此二忌,亦见饶自然对于青绿山水,这一中道没落画科的重视程度,也与同时代的画家赵孟推崇青绿山水的“古意”相契合。

四、结语

饶自然的《绘宗十二忌》将传统山水画视为“文本”进行了山水画的结构分析,而诸如山、水、木、石、人、楼等元素皆可成为构成山水画这一“文本”的语词。从三个层面对山水画的创作提出了十二点具体的规范,其所处元代是山水画发展的成熟期。因此,“十二忌”是对唐宋以来山水画在技法创作的全面总结和归纳,但饶自然的“十二忌”并非平地惊雷,其中每一“忌”都对前人,如宗炳的《画山水序》、郭熙的《林泉高致》等关于山水画理论的进一步发展与总结,尤其是关于形而下者谓之器——具体创作的画面布局。此十二忌的“立法”可谓全面准确,也对后世山水画创作提供了系统的规范与指导。

注释:

①山水画对树叶不同形状的刻画笔法,如阔叶用夹笔,针叶用单笔。

②短褐以粗麻布制成的短上衣,为古代汉族平民的衣着。

③歇山顶,中国古代建筑样式,在前后坡外四周施加檐饰。

参考文献:

[1]潘运告,编注.中国历代画论选·上卷[M].长沙:湖南出版社,2007:356-359.

[2]郭熙.林泉高致[M].鲁博林,编.南京:江苏凤凰文艺出版社,2015:74-96.

[3]高居翰.图说中国绘画史[M].李渝,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2014:28-31.

[4]徐书城著.中国绘画断代史:宋代卷[M].北京:人民美术出版社,2004:77-80.

作者简介:曾庆琦,华中师范大学美术学院。