论蒙书的起源及其与家训、类书的关系*

2020-12-23金滢坤

内容提要本文以敦煌蒙书为中心,主要探讨了蒙书的概念起源、演变和争论,认为“蒙书”概念形成于唐宋之际,主要面向童蒙(适龄儿童及部分少年),家训则主要面向包括少年儿童在内的整个家族成员,类书则不分年龄对象。蒙书主要着眼于儿童,强调启蒙功能;家训着眼于全体家族成员,重在训诫;类书不分读者年龄、身份,注重编撰方式。敦煌蒙书的认定应采用蒙书的广义概念,通过多种相关方式来判定。笔者认为敦煌本《太公家教》等“四部家教”的题名已突破了“家训”一宗一姓的限制,面向天下百姓子弟,虽有“家训”性质,实为蒙书。敦煌本《语对》《文场秀句》等语词类、《兔园策府》等属文类、《事林》《事森》等故事类不同种类的类书,从使用角度来看,主要用作童蒙教育的常用书目,实为蒙书。本文借助部分敦煌蒙书兼具家教、类书的特征,探讨三者之间的交叉性,及其與家训、蒙书的异同,从而为正确判定蒙书的性质提供帮助。

关键词敦煌蒙书家训类书唐五代

〔中图分类号〕K852;K870.6〔文献标识码〕A〔文章编号〕0447-662X(2020)12-0091-10

学界对敦煌蒙书、家训、类书的概念不是很明确,导致学者在研究三者之间的相互关系时界限模糊,以致于出现将同一件敦煌文书的性质认定为或类书、或蒙书、或家训等不同结论,故而引发争论。所幸的是敦煌文献中保存了549件抄本和碎片,共有45种蒙书,是中国古代发现最多的一批蒙书,极大丰富了唐五代教育史料,改写了唐五代教育史在中国教育史中的地位,为我们分辨蒙书和家训、蒙书的性质和关系提供了丰富的史料。因此,笔者在全面搜集整理敦煌蒙书、家训和类书的基础上,对三者的概念和相互关系进行系统梳理,以推动学界对敦煌蒙书、家训、类书的整理和研究。

一、关于敦煌蒙书概念的起源与演变

关于敦煌“蒙书”的概念,学界一直不是很明确。早在1913年,王国维《唐写本〈太公家教〉跋》《唐写本〈兔园策府〉残卷跋》虽然没有提及“蒙书”的概念,①但开启了敦煌蒙书研究之先河。1942年,日本学者那波利贞《唐钞本杂抄考——唐代庶民教育研究史の一资料》一文首次对敦煌单部蒙书《杂抄》做了深入研究的尝试。②随着学界对敦煌蒙书研究的不断深入,需要对敦煌蒙书加以鉴别、归类,故对“蒙书”概念的探讨就提

* 基金项目:国家社会科学基金重大项目“中国童蒙文化史研究”(16ZDA121);中宣部古籍出版重点资助项目“敦煌蒙书校释与研究”

① 王国维:《唐写本〈太公家教〉跋》,《观堂集林》,中华书局,1959年,第1012~1015页。

② [日]那波利贞:《唐钞本〈杂钞〉考——唐代庶民教育研究史の一资料》,《支那学》1942年第10卷。

上日程。1988年汪泛舟发表《敦煌的童蒙读物》一文,使用了“童蒙读物”的概念,依据敦煌文书的200多件“儿童读物”的内容和性质、重点,将其分为:一识字类,如《字书》《新集时用要字壹千三百言》等;二教育类,如《太公家教》《百行章》等;三运用类,如《吉凶书仪》等,共计36种。本文所涉及敦煌蒙书的编号及其录文众多,主要见于近年来上海古籍出版社等出版、整理的各类大型敦煌文献。若非特殊情况,为节省篇幅,不再一一注明卷号和参引文献。详细情况请见如下敦煌文献:中国社会科学院历史研究所等编:《英藏敦煌文献》第1~14卷,四川人民出版社,1990—1995年;上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法藏敦煌西域文献》第1~34册,上海古籍出版社,1994—2005年;俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所、上海古籍出版社等编:《俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所藏敦煌文献》第1~17册,上海古籍出版社、俄罗斯科学出版社东方文学部,1992—2001年;中国国家图书馆编:《国家图书馆藏敦煌文献》第1~146册,北京图书馆出版社,2005—2012年;武田科学振兴财团杏雨书屋、[日]吉川忠夫编:《敦煌秘籍》第一~九册,はまゃ印刷株式会社,2009—2013年。显然,汪泛舟从“童蒙读物”角度来分类有点宽泛,故将《姓望书》《郡望姓氏书》《吉凶书仪》《书仪镜》《新定书仪镜》《大唐新定吉凶书仪》《新集诸家九族尊卑书仪》《新集吉凶书仪二卷》《汉藏对译〈佛学字书〉》《大宝积经难字》《大般若经难字》《涅盘经难字》《字宝》等不太适合儿童诵读的书目也纳入了“童蒙读物”范围之内。汪泛舟:《敦煌的童蒙读物》,《文史知识》1988年第8期。

郑阿财最早对敦煌蒙书进行专题性、整体性研究。1991年,他在《敦煌蒙书析论》一文中明确提出了“蒙书”的概念,将其分为识字类、思想类与知识类等三大类,大类之下又分若干小类,收录了总计26种敦煌蒙书,凡二二九件抄本。郑阿财:《敦煌蒙书析论》,《第二届敦煌学国际研讨会论文集》,汉学研究中心,1991年,第212页。次年,日本学者东野治之在《训蒙书》中,以学仕郎、“学生”抄写使用的读物作为认定为“训蒙书”的标准,似乎很难确定“训蒙书”的范围和概念,导致《燕子赋》《子虚赋·沧浪赋》《贰师泉赋·渔父歌》《李陵与苏武书》《敦煌二十咏》《金刚般若波罗蜜经》等俗赋和佛经都被认定为“训蒙书”,[日]池田温编:《讲座敦煌5·敦煌汉文文献》,东大出版社,1992年,第403~407页。显然太过宽泛。因此,郑阿财也认为:“对蒙书的判定,似宜先采广泛收录,再细定标准加以择别区分。其主要依据应就写本内容、性质与功能分析;再据写卷原有序文,以窥知其编撰目标与动机;从写本实际流传与抄写情况、抄者身分等,综合推论较为稳当。”郑阿财:《敦煌蒙书研究的回顾与前瞻》,《敦煌吐鲁番研究》卷7,中华书局,2004年,第254~275页。基于上述原则,郑阿财、朱凤玉在《敦煌蒙书研究》一书中,分三大类,叙录了敦煌蒙书25种,凡250件抄本。其一识字类:《千字文》《新合六字千文》《开蒙要训》等,凡九种;其二知识类:《杂抄》《孔子备问书》《九九乘法歌》等,凡六种;其三德行类:《新集文词九经钞》《文词教林》《百行章》《太公家教》《王梵志诗》一卷本等,凡十种,110件。⑧郑阿财、朱凤玉:《敦煌蒙书研究》,甘肃教育出版社,2002年,第3~5、1页。自该书问世以来,备受学界关注,目前是学界公认的“敦煌蒙书”收录最全、界定最准确的标准。

关于“蒙书”的起源,余嘉锡、余嘉锡:《余嘉锡论学杂著》,中华书局,1963年,第600~606页。郑阿财等⑧认为源自李瀚《蒙求》。无可厚非,李瀚《蒙求》直接影响了诸如《十七史蒙求》《左氏蒙求》等众多“蒙求体”蒙书的产生,但不足以涵盖“蒙书”的概念。唐代冯伉《谕蒙书》中最早将“蒙书”二字连用。《新唐书·冯伉传》载:贞元中冯伉为醴泉令,“县多嚚猾,数犯法,伉为著《谕蒙书》14篇,大抵劝之务农、进学而教以忠孝。乡乡授之,使转相教督。”欧阳修:《新唐书》卷161《冯伉传》,中华书局,1975年,第4983页。“谕蒙”盖为“教诲启蒙”“教诲发蒙”之书,其实与“蒙书”之含义无大的区别。“童蒙”之义为儿童启蒙、发蒙、开蒙之义,“谕蒙书”与“童蒙书”即“蒙书”含义已经很接近了。与此相类似的有晋代束皙《发蒙记》与《隋书·经籍志二》将其归入小学类字书,“载物产之异”,主要记载名物、奇异物产。魏徵:《隋书》卷33《经籍志二》,中华书局,1973年,第983页。此“发蒙”,为童蒙之义,“记”为叙事文体,也可指书、文,如《桃花源记》。显然,《发蒙记》也是明言为儿童启蒙之书。

直接将“蒙书”作为书名者,是在宋代。宋太宗时,种放与母隐于终南山豹林谷,“结茅为庐,博通经史,士大夫多从之,学得束修以养,著《蒙书》十卷,人多传之。”曾巩著,王瑞来校:《隆平集校证》卷13《侍从·种放》,中华书局,2012年,第384页。可见种放著《蒙书》十卷,是传授门人的讲稿,从其数量来看,可能不是专为童蒙而作,但主要用为教育儿童的教材与读物应该问题不大。宋代“蒙书”指代“童蒙”之书的概念大概早已成为时人的共识。宋钱唐倪涛《六艺之一録》载:宋高宗以《御书真草孝经》赐秦桧,绍兴九年,秦桧请刻之金石。高宗曰:“世人以十八章‘童蒙书,不知圣人精微之学,皆出乎此。”倪涛:《六艺之一録》卷313上《历朝书谱三上·帝王后妃三·宋》,《影印文渊阁四库全书》第836册,台湾商务印书馆,1983年,第603页。同时代人称“童蒙书”为“童蒙之书”。王应麟:《玉海》卷41《艺文》,江苏古籍出版社、上海书店,1987年,第780页。显然,宋人常将《孝经》当作“童蒙书”“童蒙之书”,却忽视了其为儒家“精微之学”,是最基本的儒家经典。显然,“蒙书”“童蒙之书”的概念就是 “童蒙”所读、所学之书。又元人也把《孝经》称为“童蒙小学之书”“童蒙之书”。[元]陆文圭:《墙东类稿》卷5《序·古今文孝经集注序》,《影印文渊阁四库全书》第1194册,台湾商务印书馆,1983年,第574页。以此类推,宋元童蒙所读之书,即可称为蒙书。

不过,很多时候冠以“童蒙”之名的书,未必是蒙书,而为他义。如权德舆15岁作《童蒙集》十卷,为其集童蒙之作品为书,故名,刘昫:《旧唐书》卷184《权德舆传》,中华书局,1975年,第4002页。并非其所使用蒙书。又宋代张载有《正蒙书》,宋代晁公武《郡斋读书志》卷十将其归入“儒家类”,晁公武著,孙猛校证:《郡斋读书志》卷10《儒家类》,上海古籍出版社,1990年,第451页。不能作为儿童的启蒙读物。《宋史·艺文志六》载“邹顺《广蒙书》十卷、刘渐《群书系蒙》三卷”,《宋史》卷207《艺文志六》,中华书局,1977年,第5294页。归入“事类”部,虽不能判定其为蒙书,但有明显开蒙、启蒙之义,也说明“蒙书”之辞在宋代已经很常见。

宋代“童蒙之书”不仅包含了儒家经典《孝经》,而且可以称为“小儿书”或“教子书”。宋代王暐《道山清话》云:“予顷时于陕府道间舍,于逆旅因步行田间,有村学究教授二三小儿,闲与之语言,皆无伦次。忽见案间,有小儿书卷,其背乃蔡襄写《洛神赋》,已截为两段。”[宋]王暐:《道山清话》,《影印文渊阁四库全书》第1037册,台湾商务印书馆,1983年,第660页。显然,以“小儿书卷”指代童蒙所读之书。如宋韩驹《次韵苏文饶待舟书事》云:“会有绫衾趋汉署,不须锦览系吴樯;青箱教子书千卷,白髪思亲天一方。”[宋]韩驹:《陵阳集》卷3《近体诗·次韵苏文饶待舟书事》,《影印文渊阁四库全书》第1133册,台湾商务印书馆,1983年,第791页。元代以后“小儿书”“教子书”更为常见,元宰相耶律楚材《思亲二首》云:“鬓边尚结辟兵髪,箧内犹存教子书;幼稚已能学土梗,老兄犹未忆鲈鱼。”耶律楚材著,谢方点校:《湛然居士集》卷6《思亲二首》,中华书局,1986年,第132页。宋元以后“童蒙之书”“小儿书”“教子书”“教儿书”,均指代教儿童所读之书,呈现类化概念,后来逐渐形成了“蒙书”概念。

因此,“蒙书”是个动态和历史性的概念,因时代的不同,研究者的视角和立场不同,容易出现盲人摸象、各自表述情况。黄正建《蒙书与童蒙书——敦煌写本蒙书研究刍议》一文,通过对东野治之《训蒙书》、郑阿财《敦煌蒙书研究》、张新朋《敦煌写本〈开蒙要训〉研究》、金滢坤《唐代敦煌寺学与童蒙教育》等有关“蒙书”“童蒙的读物”“童蒙的课本”的看法进行了检讨,金滢坤主编:《童蒙文化研究》第1卷,人民出版社,2016年,第115页。得出了一个质疑性结论。黄正建:《蒙書与童蒙书——敦煌写本蒙书研究刍议》,《敦煌研究》2020年第1期。这在很大程度上反映了学界和社会大众对“蒙书”“儿童读物”和“儿童课本”存在困惑的问题。

鉴于诸家对“蒙书”概念的认识不同,是基于时代不同、学科不同、视角不同,笔者认为“蒙书”界定应该有狭义蒙书和广义蒙书之分。狭义蒙书,主要指中国古代专门为儿童启蒙教育而编撰的教材和读物。广义蒙书,指古代公私之学用于启蒙或开蒙教育的书,以“童蒙教育”为中心,也包含对青少年、少数成人的开蒙教育所使用的教材和读物。广义的蒙书不仅包括狭义的蒙书,而且包括诸如《俗务要名林》《碎金》等字书、《武王家教》《辩才家教》等“家教”。从其作者编撰意图来看,这些书并非专门为童蒙教育而作,但因其内容适当、篇幅短小,比较适合童蒙教育,而常被世人作为童蒙教育的教材使用,故将其视为广义蒙书。需要说明的是,字书、家教等之所以被称为“蒙书”,是因其常被作为教育童蒙的教材,而《孝经》《论语》虽可作为童蒙教材,但不是蒙书。即便《孝经》有“童蒙小学之书”“童蒙之书”之名,倪涛:《六艺之一録》卷313上《历朝书谱三上·帝王后妃三·宋》,《影印文渊阁四库全书》第836册,台湾商务印书馆,1983年,第603页;王应麟:《玉海》卷41《艺文》,江苏古籍出版社、上海书店,1987年第786页。也不是广义“蒙书”。因为《孝经》《论语》自汉代以来就作为儒家经典的核心,主要供少年、成人学习之用,也是隋唐以来科举考试最基础的内容,但不妨碍其作为儿童启蒙的经典。

蒙书与童蒙教材、童蒙读物的关系既有交互之处,又有差别。所谓童蒙教材,指儿童启蒙教育中的教学用书,也称课本,即指用作儿童启蒙教育课本的字书、蒙书、家训及儒家经典、史书、文集、类书等。所谓童蒙读物,指童蒙教材之外,为扩大知识量、提高写作能力而供儿童阅读的各种书籍,文体不限,原则上讲蒙书是最基础的阅读内容。其实,《语对》《赢金》《兔园策府》和一卷本《王梵志诗》等蒙书,编撰的目的并非专门为童蒙教育而作,但因其内容比较适合儿童阅读,符合童蒙教育的需求,而被世人逐渐作为童蒙读物,或改编成适合儿童阅读的读物,也就变成了蒙书。最为典型的《略出赢金》,就是在《赢金》基础上删减而来并作为儿童启蒙教育读物,也可视为蒙书。

二、敦煌蒙书与家训的关系

蒙书与家训关系密切,特别是敦煌文书中常有蒙书与家训性质不明,导致学界常将两者混淆,或称“小学”之“格言类”,或称“训蒙书”等。如敦煌文书中发现的《太公家教》是“家教”的典型代表,张志公就将其归入“封建思想教育的蒙书”之“格言谚语”类,张志公:《传统语文教育教材论:暨蒙学书目和书影》,中华书局,2013年,第48~51页。周丕显将其归入“家训”,认为是“‘家训‘家教‘家箴之类著作,是我国历史上为家长用于训戒、教育子弟、后代的伦理、规劝文字。”周丕显:《敦煌“童蒙”、“家训”写本之考察》,《敦煌学辑刊》1993第1期。汪泛舟将其归入“童蒙读物”之“教育类”,汪泛舟:《敦煌的童蒙读物》,《文史知识》1988年第8期。郑阿财、朱凤玉将其并入“德行类蒙书”之“家训类蒙书”,郑阿财、朱凤玉:《敦煌蒙书研究》,甘肃教育出版社,2002年,第287~445页。反映了学界对《太公家教》等家训类蒙书的一个认识过程。目前,仅有刘全波《论唐代类书与蒙书的交叉融合》等少数论文专门讨论这个问题,刘全波:《论唐代类书与蒙书的交叉融合》,《浙江师范大学学报》(社会科学版)2020年第4期。但其对两者关键差别、异同等问题论述地不是很透彻。因此,有必要利用敦煌蒙书对蒙书与家教、教训的关系进行讨论。

有关蒙书概念前文已经讨论,此处不再赘述。有关家训的研究,学界已经有不少研究成果,如汪维玲、王定祥:《中国家训智慧》,汉欣文化,1992年;徐梓:《中国文化通志·家范志》,上海人民出版社,1998年;王长金:《传统家训思想通论》,吉林人民出版社,2006年;朱明勋:《中国家训史论稿》,巴蜀书社,2008年;林春梅:《宋代家礼家训的研究》,台湾花木兰文化出版社,2010年;徐少锦、陈延斌:《中国家训史》,人民出版社,2011年;刘欣:《宋代家训与社会整合研究》,云南大学出版社,2015年等。所谓“家训”,笔者曾定义为“家训是中国传统文化的精髓和特质,通常由家族中学养和威信较高者总结祖上成功经验和教训,汲取主流价值观念,为子弟制定的生活起居、为人处事、入仕为官等行为准则、经验教训,以训诫子弟”。金滢坤:《论古代家训与中国人品格的养成》,《厦门大学学报》(哲学社会科学版)2018年第2期。因此,家训主要针对家庭、家族内部,具有一定的封闭性,与“家教”有所不同。徐少锦、陈延斌《中国家训史》对两者有个简单区别:“家训与在家教导门生与子弟的家教这两个范畴之间既有联系又有区别,主要是指父祖对子孙、家长对家人、族长对族人的直接训示、亲自教诲,也包括兄长对弟妹的劝勉,夫妻之间的嘱托。后辈贤达者对长背、弟对兄的建议与要求,就其所寓的教育、启迪一一来说,也不可忽略。”徐少锦、陈延斌:《中国家训史》,人民出版社,2011年,第1页。但似乎对家训和家教两者之间的区别,说得还不是很清晰。

“家教”一词与现代教育学相对应的名词应该就是“家庭教育”。王鸿俊《家庭教育》指出:“家庭教育,本有广狭二意;狭义之家庭教育,系指子女入学以前之教育,又名之曰‘学前教育,其意即谓子女入学以前时期之教育,应由家庭负责,子女既入学之后,似可将教育责任,完全委之于学校矣。广义之家庭教育,系指家庭对于子女,一切直接或间接有意或无意之种种精神上身体上之教育也。”王鸿俊:《家庭教育》,教育部社会教育司,1940年,第1~2页。参阅赵忠心:《家庭教育学——教育子女的科学与艺术》,人民教育出版社,2000年,第5页。从当代对“家庭教育”的理解来看,主要针对的是家庭中父母对子女的教育,以及言行和精神的影响。

结合古代“家训”概念和现代“家庭教育”概念来看,“家训”和“家教”主要有以下几点区别:

第一,内涵不同。家训,可以包括家范、家法、家训、家教、家规、家书、家书、家诫、箴言、族规、庄规、宗约、祠约等等,名目众多,概念更为广泛。家教,严格地讲,是家训的一种;家教,更注重家庭、弱化家族,属于被包含的关系。

第二,内容不同。家训往往着眼于宗族内部,偏重于宗族内部伦理道德、治家的训诫和教诲,以及社会处世之道、礼仪应对。家教更偏重于子弟文化知识、德行和礼仪的教育,以及教育子弟方法等等。

第三,范围不同。家训往往涉及整个家族上下几代人,适用于中国古代宗族社会的需求。家教相对而言,偏重于单个家庭内部对子弟的具体教育行为。

第四,性质不同。家教更倾向童蒙教育,重在关注子弟幼小时期的教育,而家训倾向全时段的训诫,是终生的,故以社会化教育为主。家教往往可以作为蒙书使用,家训只有少数篇幅短小且适合童蒙教育者,才可以作为蒙书使用。

敦煌文献中《太公家教》《武王家教》《新集严父教》《辩才家教》四部“家教”的发现,是现存中国历史上最早的一批“家教”,对研究“家教”与“家训”的关系,非常有学术价值,特别是对区别“家训”与“蒙书”的关系有着特殊意义。依据徐少锦、陈延斌的看法:“家训属于家庭或家族内部的教育,与社会教育、学校教育相比,虽然有许多共同性,但在教育的主体与客体、教育的内容与方法方面,則有不少特殊性。比如,家书、家规、遗训等只指向家庭或家族的成员,不同于一般的童蒙读物之适用全社会儿童。”依据“家训”与“童蒙读物”的重要区别,就是“适用全社会儿童”,那么“家训”重视家族、家庭内部,“蒙书”就是社会性更强,不局限于家庭、家族内部。其实,敦煌文献中的“四部家教”就集中反映了这一特点。

家训的兴盛是在隋唐之际,以开皇中颜之推所作《颜氏家训》最具代表性。进入唐代之后,士家大族编撰家训的风气很盛,唐初王方庆为书圣王羲之之后,曾为武周宰相,作《王氏训诫》《友悌録》,以训诫子弟。中唐皇甫七纂作《家范》数千言,被梁肃称赞为“名者公器”。梁肃撰,胡大浚、张春雯校点整理:《梁肃文集》卷2《送皇甫七赴广州序》,甘肃人民出版社,2000年,第64页。以家法严明著称者,为河东柳氏柳子温家族,其曾孙柳玭作《戒子孙》《家训》,最为知名。还有针对女性的宋若莘等《女论语》、敦煌文献中的《崔氏训女文》等女训。随着中晚唐士族的衰落,家训的形式又有所转变,出现了《太公家教》《武王家教》《辩才家教》《新集严父教》等四部“家教”。借助古代先贤之名编撰家教,模糊姓氏,并不限于一家一姓,而是面向百家诸姓。敦煌文书中发现的《辩才家教》《新集严父教》都属于此类。这些家教的产生伴随着唐五代士族的衰落和文化教育的下移,家训也成为寻常百姓家庭的需要,从而使《颜氏家训》等某一姓氏的“家训”,转向《新集严父教》等迎合大众百姓的“家训”。详见金滢坤:《唐代家训、家法、家风与童蒙教育考察》,《浙江师范大学学报》(社会科学版)2020年第1期。

家教不冠姓氏,更突出童蒙教育的特点,最终走向社会;家训多冠名姓氏,强调家族的意义,重家族内部。因此,家训发展的趋势,为细化家族内部关系的治理。如《颜氏家训》中设立《教子》《兄弟》《后娶》三篇,对应父子、兄弟、夫妇三种关系。司马光的《家范》十卷之中的九卷详细地讨论了祖、父、母、子、女、孙、伯叔父、侄、兄、弟、姑姊妹、夫、妻、舅甥、舅姑、妇、妾、乳母等十八种家族成员的行为规范。王美华:《中古家训的社会价值分析》,《古籍整理研究学刊》2006年第1期。后来,“家教”发展为“格言类”蒙书,余嘉锡认为“格言”类蒙书以《太公家教》为源头,后世如《童蒙须知》《格言联璧》等蒙书。从这种意义讲,家教与家训存在一定的差别,两者代表不同的发展方向。

唐代四部“家教”又有各自差异,可以反映唐代“家教”的多样性。兹分别加以说明:

其一,《太公家教》。关于《太公家教》的编撰目的,在其序和跋中有所交待。据伯三七六四号《太公家教·序》,编书的目的是“助诱童儿,流传万代”,面向社会大众,与“家训”主要面向家族,并冠以自家姓氏有很大差别,正好说明其作为“蒙书”的社会性特征。其跋云:“唯贪此书一卷”,“欲教于童儿。”明确交代编书的目的,并不是为了教示自家子弟。结合《太公家教》编撰体例,将前人格言警句、谚语俗语,改写为四言为主,兼及五言、六言的句式,前后对偶、押韵,从孝悌、举止、应对、师友、劝学、处世等诸多层面进行劝教,主要是德行和劝学内容,开创了德行类,即格言类蒙书的先例。不过,该书多次提到“教子之法”“养子之法”“育女之法”等语,说明作者的着眼点是家长教育儿女,与现代家庭教育比较相近,此盖题名“家教”的原因所在。该书在唐代流传甚广,宋元时期仍在作为蒙书使用,并远播日本。

其二,《武王家教》。《武王家教》常常抄写在《太公家教》之后,甚至不署其名,以致被后人当作《太公家教》的一部分,但该书编撰体例和内容与《太公家教》差距甚大,为后人仿效《太公家教》,藉名周武王,题名《武王家教》的一部“家教”。《武王家教》以“武王问太公”问答体体例,回答了十恶、一错、九愚、十狂等十三类问题,主要用四字俗语,对答应该去除的66种不良、不雅行为举止,使用了“数字事类冠名”分类的编撰方式,这是唐代问答体兼“数字冠名”的典范。金滢坤:《唐代问答体蒙书编撰考察——以〈武王家教〉为中心》,《厦门大学学报》(哲学社会科学版)2020年第4期。其末尾一句为“此情可藏于金柜也”,意味著可作为教示子弟的典范。《武王家教》以“治家”为主,大体讲子弟应该杜绝的行为及家长应该注意的事项,虽“家训”特点较强,但学郎仍多有抄写、诵读,说明其作为蒙书使用较为普遍。

其三,《辩才家教》。《辩才家教》是唐大历间能觉大师辩才所作的问答体“家教”。《辩才家教》问答相对简单,由学士问辩才、辩才答曰构成,只有一级问对。对答部分有三种情况:一是辩才答曰+偈颂,二是辩才答曰+《孝经》+偈颂结构,三是辩才答曰+偈颂。《辩才家教》有明确章目为:贞清门、省事门、善恶章等共十二章,前有序,后有跋。《辩才家教》的作者在序和跋的部分,其主旨是教化、劝导愚昧、迷惑、末流之辈审时度势,处理家事和社会事务的“常用智能”,最终达到“悉以广法,普济群生”,有弘法渡人的目的。《辩才家教》劝教对象为家族全体成员,包含了少年儿童、妇女老少,故偏重佛理,内容多涉及家族内部翁婆、兄弟、妯娌等关系,“家训”特征明显,流传不广,但敦煌学郎抄本的发现,说明它仍不失为一部蒙书。

其四,《新集严父教》。《新集严父教》是十世纪后期敦煌地区流行的一部大众通俗读物,篇幅简短,每章五言六句,是韵语式的“家教”,针对男童、女童分别训示。《新集严父教》全篇较短,共九章,每章首句先列举日常生活的事目,然后告知“但依严父教”。《新集严父教》虽然冠名“家教”,但与前三部“家教”最大的不同是,缺乏启蒙教育内容,而且是以“严父”口吻严令禁止诸种不良、不当的应对和处世行为,与《辩才家教》的说理特点形成了鲜明对比。不过,仍由学郎抄写,作为蒙书使用。

此外,敦煌写卷《崔氏夫人训女文》为现存最早的母亲为训示临嫁女儿而作的篇章,通俗浅近,对后世女教影响深远。与敦煌本以“父教”主导的四部“家教”最大的不同是“母教”,劝诫对象也是将要出嫁的女儿。此篇与其他“家教”还有一个区别是日常生活的启蒙教育内容较少,主要为将要出嫁女孩处理公婆、夫妻、妯娌等家庭内部关系,以及应对等处世原则,集中在女德方面,故也常用作女德教育方面的蒙书使用。

综上所论,依据对《太公家教》《武王家教》《辩才家教》和《新集严父教》的分析,结合古代“家训”概念和现代“家庭教育”概念来看,“家训”和“家教”的主要区别在于:家训的概念更为广泛,家教则包含在家训之内;家训偏重于宗族内部关系的处理和自治,家教更偏重于子弟文化知识、德行和礼仪的教育;家训往往涉及整个家族上下几代人,家教偏重于单个家庭内部对子弟子教育。其实,如《辩才家教》所言,“家教看时真似浅”,但“款曲寻思始知深”,“天生道理密”,说理性很强,有着深奥的文化内涵和历史传统。

三、蒙书与类书关系

敦煌蒙书中《语对》《文场秀句》《略出赢金》《兔园策府》《事林》《事森》《杂抄》等,从编撰体例来讲又属于小类书,以致于有学者和读者对这些蒙书的性質产生了困惑。因此,有必要对敦煌“蒙书”与“类书”的异同进行说明。

所谓类书,“是采辑或杂抄各种古籍中有关的资料,把它分门别类加以整理,编次排比于从属类目之下,以供人们检阅的工具书……类书并非任何个人专著,而是各种资料的汇编或杂抄”。吴枫:《中国古典文献学》,齐鲁书社,2005年,第117~118页。以“事类”作为类书的基本特征。《隋书·经籍志》将《皇览》《杂书钞》等“类书”归入子部杂家。《旧唐书·经籍志》将“类书”从子部杂家中单独分出“类事”类。刘昫:《旧唐书》卷47《经籍志下》,中华书局,1975年,第2045~2046页。后世变化不一。《四库全书总目·子部》类书类小序载:“类事之书,兼收四部,而非经非史,非子非集。四部之内,乃无类可归。”永瑢等:《四库全书总目》卷135《子部·类书类一》,中华书局,1965年,第1141页。可以大致反映出类书的基本特点是“类事”,但其内容比较混杂,多为非经非史非子非集,四部分类,往往不足以将其准确归类,以致出现同一部类书,不同学者常将其归入不同门类的情况。19世纪30年代,邓嗣禹《燕京大学图书馆目录初稿》将类书部分为:类事门、蒙求门、常识门等十门,门类之间常有互抵之情况,很难分类,故主张分为综合性类书、专门性类书两类,邓嗣禹编:《燕京大学图书馆目录初稿·类书之部》,燕京大学图书馆,1935年,第1~28页。还单独设“蒙求门”,以收录蒙书,说明类书与蒙书存在很大交互性。周扬波在对宋代蒙书分类时,其“第四类是类书类蒙书”,包括了《小学绀珠》《仕途经史类对》《蒙求》,及“蒙求体”。周扬波:《知识社会史视野下的宋代蒙书》,《厦门大学学报》(哲学社会科学版)2018年第2期。

关于“蒙书”和“类书”的差异,王三庆认为:“类书的编纂,原供皇帝乙夜之览,以利寻检;其后,人臣对策、文士撰述,亦得参考方便。等到类书蔚为大观,得到大家充分的认识和广泛的利用后,又成为童蒙初学时,依类诵读,帮助记忆的教科书。”王三庆:《敦煌类书》,台湾高雄丽文文化事业股份有限公司,1993年,第132页。说明类书既可以作为士大夫的检索工具书,也可以作为童蒙诵读内容。近年,刘全波对王先生的看法有所发展:“类书强调的是体例,是以类相从的方式、方法,是类事类书、类文类书、类句类书、类语类书、赋体类书、组合体类书之区别。蒙书强调的是功能,是蒙以养正,虽然有识字类,有品德类,蒙书体例灵活多样,不拘一格,注重的是功能性。”刘全波:《论唐代类书与蒙书的交叉融合》,《浙江师范大学学报》(社会科学版)2020年第4期。认为敦煌类书和蒙书的区别是强调体例和功能不同。笔者认为两者主要是编撰方法和用途的不同,敦煌类书分类可按类事、类文、类句、类语、赋体、综合等体例编排,不辨读者对象,讲究“摘编改写”;而敦煌蒙书分类在于识字、知识、德行、文学(属文、属对)等内容、性质及用途的差异,强调其为童蒙教育服务,而不辨其述作与否。因此,同一本书的编撰体例与内容、性质和用途是指不同的方面,并不矛盾,在一定条件下“蒙书”与“类书”并不是相互矛盾的,而是相互交融的关系。一般来讲,“类书”判定偏重编撰方式和内容,“蒙书”的判定重在童蒙的“用途”和相对浅显的内容。

至于敦煌“类书”能不能作为“蒙书”,是由其内容、长短、难易、用途等因素决定的,“蒙书”是不是“类书”还需由其编撰体例决定。

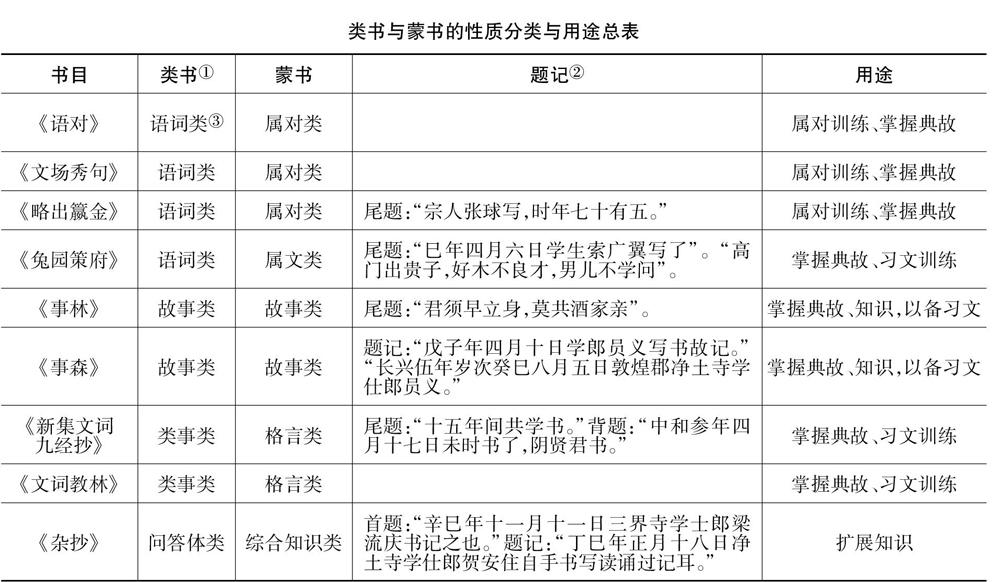

类书与蒙书的性质分类与用途总表

书目类书参考王三庆:《敦煌类书》,丽文文化事业股份有限公司,1993年,第15~126页;王三庆撰,[日]池田温译:《类书·类语体·语对甲》,[日]池田温编:《讲座敦煌5·敦煌汉文文献》,东大出版社,1992年,第372、379页;刘全波:《类书研究通论》,甘肃文化出版社,2018年,第93~108页。蒙书题记同一文书题记,此表最多收录三条。用途

《语对》语词类语词类,王三庆《敦煌辞典类书研究:从〈语对〉到〈文场秀句〉》作“辞典类”,《厦门大学学报》(哲学社会科学版)2020年第4期。属对类属对训练、掌握典故

《文场秀句》语词类属对类属对训练、掌握典故

《略出籝金》语词类属对类尾题:“宗人张球写,时年七十有五。”属对训练、掌握典故

《兔园策府》语词类属文类尾题:“巳年四月六日学生索广翼写了”。“高门出贵子,好木不良才,男儿不学问”。掌握典故、习文训练

《事林》故事类故事类尾题:“君须早立身,莫共酒家亲”。掌握典故、知识,以备习文

《事森》故事类故事类题记:“戊子年四月十日学郎员义写书故记。”“长兴伍年岁次癸巳八月五日敦煌郡净土寺学仕郎员义。”掌握典故、知识,以备习文

《新集文词九经抄》类事类格言类尾题:“十五年间共学书。”背题:“中和参年四月十七日未时书了,阴贤君书。”掌握典故、习文训练

《文词教林》类事类格言类掌握典故、习文训练

《杂抄》问答体类综合知识类首题:“辛巳年十一月十一日三界寺学士郎梁流庆书记之也。”题记:“丁巳年正月十八日净土寺学仕郎贺安住自手书写读诵过记耳。”扩展知识

以下结合此表,对敦煌文献中符合蒙书兼具类书性质的进行分类说明。

其一,语词类类书兼具属对蒙书情况。敦煌文献中发现的《语对》《文场秀句》和《略出籝金》等书抄,从编撰体例来看属于语词类类书,但按其使用性质来分则是蒙书。如《语对》仅存诸王、公主、丑男、丑女、闺情等四十个事类,其下又分维城、盘石、瑶枝、琼萼等六三六条对语。显然,《语对》是一部语词类类书无疑,“而其功能旨在用于儿童学习造语作文的初阶启蒙”,⑤王三庆:《敦煌蒙书校释与研究》之《语对》卷《叙録》,文物出版社,2020年。其编纂目标“偏重教育学童在语辞上的初阶学习和道德知识上的传承,还未进入学会这些事文词汇之后,如何联属作文的示范”。⑤与其相近的敦煌本《文场秀句》仅存天地、日月、瑞、王等十二个“部类”,每个部类之下设数条小的条目,其下为注解,共计一九三条。据日本《倭名类聚抄》《性灵集注》《言泉集》等文献,在敦煌本《文场秀句》十二类外,又可增补兄弟、朋友、攻书等部类目,下设约十九条目(含俪语一条)。[日]狩谷棭斋:《笺注倭名类聚抄》,日本明治十六年(1883)印刷局活版本(藏日本内阁文库);[日]阿部泰郞、[日]山崎诚编集:《性灵集注》,国文学研究资料馆编:《真福寺善本丛刊》第2期第12卷(文笔部三),临川书店,2007年;澄宪著,[日]畑中荣编:《言泉集:东大寺北林院本》,古典文库,2000年(藏日本国立国会图书馆),第323~326页。从其分类和条目设置来看,《文场秀句》为语词类专门类类书,王三庆认为其为“类语体类书”,王三庆:《〈文场秀句〉之发现、整理与研究》,王三庆、郑阿财合编:《2013年敦煌、吐鲁番国际学术研讨会论文集》,成功大学中国文学系,2014年,第3页。李铭敬也认为其兼具类书和启蒙读物的性质。李铭敬:《日本及敦煌文献中所见〈文场秀句〉一书的考察》,《文学遗产》2003年第2期。《日本国见在书目录》将《文场秀句》与《苍颉篇》《急就篇》《千字文》等蒙书一同归入“小学家”,[日]藤原佐世奉敕撰:《日本国见在书目録》,(日本)天保六年(1835)写本(藏日本国立国会图书馆),写本不注页码。可见其具有蒙书之性质。现存敦煌本《籯金》为武周时期李若立所作类书。九世纪末张球为教授生徒的需要,改编《籯金》而成《略出籯金》(伯二五三七号),不仅仅是简单的删节改编和规模压缩,而且是从格式到内容做全面的修订和改编,对有些部分进行了重新撰写,将其改写为《略出籯金》存帝德篇至父母篇,共三十篇。郑炳林、李强:《阴庭诫改编〈籯金〉及有关问题》,《敦煌学辑刊》2008年第4期;杨宝玉:《晚唐文士张球及其兴学课徒活动》,金滢坤主编:《童蒙文化研究》第2卷,人民出版社,2017年,第28~54页。显然,《籯金》不仅是类语类书,而且具有鲜明的蒙书特点。

其二,语词类类书兼具属文类蒙书情况。敦煌本《兔园策府》仅存第一卷,为《辨天地》《正历数》《议封禅》《征东夷》《均州壤》等五篇。《新五代史·刘岳传》载:“《兔园册》者,乡校俚儒教田夫牧子之所诵也,故岳举以诮道。”欧阳修:《新五代史》卷55《刘岳传》,中华书局,1974年,第632页。又见[五代]孙光宪:《北梦琐言》卷19《诙谐所累》,中华书局,2002年,第349~350页。可见《兔园策府》是乡村学校教授儿童的蒙书。但《郡斋读书志》将其列入“类书类”,晁公武编,孙猛校:《郡斋读书志校证》,上海古籍出版社,1990年,第650页。《遂初堂书目》也收在“类书类”下,[宋]尤袤:《遂初堂书目·类书类》,中华书局,1985年,第24页。《秘书省续编到四库阙书目》卷一别集类、卷二类书类均著录《兔园策府》十卷,强调《兔园策府》从“对策”文体角度则属于别集,从编撰体例来看属于类书,实际使用情况来看为蒙书。叶德辉考证:《秘书省续编到四库阙书目》卷1《集类·别集》,《丛书集成续编》,台北:新文丰出版公司,1991年,第259页;叶德辉考证:《秘书省续编到四库阙书目》卷2《子类·类书》,《丛书集成续编》,台湾:新文丰出版公司,1991年,第296页。考虑到《兔园策府》是蒋王傅杜嗣先奉教撰,参照科举试策编撰的范文,以备习作和备考之用。又斯六一四号《兔园策府》末尾题记:“巳年四月六日学生索广翼写了。”可见其蒙书的性质应该很明确了。项楚先生认为此条题记后所附“高门出贵子”一诗,乃西陲流行学郎诗,这也印证了《兔园策府》的蒙书性质。项楚:《敦煌诗歌导论》,巴蜀书社,2001年,第204页。由于唐初科举试策,对策文体多为“赋”,若结合《兔园策府》对策文体为赋,以事类编目,将其归为“类事赋”,⑩B14王三庆:《敦煌类书》,台湾高雄丽文文化事业股份有限公司,1993年,第118,70,86、89、121、123页。应该问题不大。总之,随着时代的变迁,《兔园策府》变成所谓的“《兔园册》”,作为适龄儿童学习属文、典故和知识等方面的蒙书。B15郑阿财、朱凤玉:《敦煌蒙书研究》,甘肃教育出版社,2002年,第278、287页。

其三,故事类类书与故事类蒙书情况。《事林》《事森》,白化文、白化文:《敦煌遗书中的类书简述》,《中国典籍与文化》1999年第4期。王三庆均将其归为类书。⑩仅存伯四〇五二号《事林》篇首有学郎题记:“君须早立身,莫共酒家亲。”为学郎读后感,说明其为蒙书无疑,王三庆认为《事林》是学郎之习书,“始戏题为《事林》一卷,谓事类如林也”,王三庆撰,林艳枝助理:《敦煌古类书研究之一:〈事林一卷〉(伯四〇五二号)研究》,《敦煌学》1987年第12期。很可能就是供童蒙学习用的改编本类书。王三庆:《〈敦煌变文集〉中的〈孝子传〉新探》,《敦煌学》1989年第14期。敦煌本《事森》有尾题:“戊子年四月十日学郎员义写书故记。”背题:“长兴伍年岁次癸巳八月五日敦煌郡净土寺学仕郎员义。”《事森》与《事林》均为类书,说明两者同时也是学郎喜爱的一本故事类蒙书。

其四,类事类类书兼具格言类蒙书情况。《新集文词九经抄》《新集文词教林》等类书,白化文、白化文:《敦煌遗书中的类书简述》,《中国典籍与文化》1999年第4期。王三庆均认定为类书,B14郑阿财却将其归为蒙书类。其实,《新集文词九经抄》从编撰角度为一部类事类类书,以裒辑九经诸子之粹语与史书典籍之文词嘉言成编,凡所援引的圣贤要言,均一一标举书名或人名。审其内容与体制,是在唐代科举制度的发展与私学教育促进下,所产生的具有家训蒙书功用及书抄类书性质的特殊教材。B15《新集文词教林》也是大致如此,不再赘述。

其五,问答体类书兼具综合知识类蒙书情况。《杂抄》内容大体可归纳为“论”“辨”以及类似家教性质的“训诫”等三大类。除“训诫类”外,涉及27个条目167个问答,条陈设问,逐一解答或释义,内容庞杂。显然,其编撰体例为问答体类书,但从内容和学郎题记来看,无疑又是一部蒙书,在敦煌文献11个写卷,说明很受学郎欢迎。

分析上述敦煌类书可以作为“蒙书”使用的情况,为我们进一步辨别“类书”与“蒙书”提供了范例。类书从编撰体来讲应该具备以下三个特点:其一,类书之材料来自于“捃采群书”;其二,类书之编排一般是“以类相从”;其三,类书的编撰者对待材料的态度是“摘编改写”。高天霞:《敦煌写本〈俗务要名林〉语言文字研究》,中西书局,2018年,第30~33页。从而导致了类书的内容,多为汇编的性质数据,属于知识性、常识性的内容,方便世人检索和快速掌握同类数据和知识,好比“知识宝典”,这一点与“蒙书”通俗性、知识性的特点十分相似。如果“类书”部头较小,在三千字左右,就非常适合学习能力较弱、阅读量较小的儿童使用。而“类书”有包罗万象的特点,门类繁多,或专一门类,编撰方式多样,与“蒙书”编撰多样性一致,一旦“类书”编撰内容较为浅显,体量较小,适合说教,或为专业入门知识,与综合知识类字书比较相似,就会被世人作为“蒙书”来使用。

四、结语

本文主要对敦煌蒙书、家训、类书的概念,及其相互之间的关联进行了辨析。“蒙书”概念是个历史的动态名词,在不同历史时期有不同称法,魏晋以前童蒙教育主要是识字教育,故童蒙教育所使用的课本和读物主要为字书,基本上包含在“小学”之内;隋唐科举制度盛行之后,在唐宋之际逐渐出现了“蒙书”的概念,但尚不明确,元明清时期“蒙书”与“小儿书”并行。故“蒙书”的称法取自启蒙、开蒙之义,为启蒙教育所用之书。今天学者使用“蒙书”的概念,藉唐宋《蒙求》《谕蒙书》《蒙书》《正蒙》“童蒙之书”“童蒙书”等之名的含义,将其界定为狭义蒙书和广义蒙书。狭义蒙书主要指中国古代专门为儿童启蒙教育编撰的教材和读物。广义蒙书指古代公私之学用于启蒙或开蒙教育的书,以“童蒙教育”为中心,也包含对青少年、少数成人的开蒙教育所使用的教材和读物。广义的蒙书不仅包括狭义的蒙书,而且包括诸如《武王家教》《辩才家教》等“家教”,以及《事林》《事森》《新集文词九经抄》等“类书”,并非专门为童蒙教育而作的“家教”和类书。

简而言之,明确了蒙书、家训和类书的概念,及其相互之间交叉与异同之后,有利于我们进一步明确“蒙书”的概念,为认定敦煌文献中“蒙书”提供多维的判定依据。家训和类书都是蒙书的来源和编撰方式,因此出现蒙书同为家训或类书的情况,就很好理解了。从某种意义上讲,“蒙书”是从不同文体、題材的书目中择取,或直接编撰而来,为童蒙教育所需的具有基础性和启蒙性的教材和读物。犹如《事林》《事森》的编撰体例为类书,但因其篇幅短小、内容多为简单的人物故事,而被作为学郎学习基础性综合知识的“故事类”蒙书。当然,很多蒙书在编撰过程中就以童蒙教育为目的,以事类为目,用类书编撰的方式,自然就两者合体。如敦煌文献中发现的大家公认的杜嗣先《兔园策府》、孟献忠《文场秀句》等唐代蒙书及程登吉《幼学琼林》等明代蒙书,都是按类书体例编撰,作为儿童的蒙书使用。依据以上对《太公家教》《武王家教》等敦煌“四部家教”的分析,可以解释“四部家教”为何可以作为教育儿童的“家训类蒙书”,而同为家训的《颜氏家训》却不是蒙书的原因所在。“家教”只是“家训”的一小部分, “家教”作为蒙书主要是针对儿童,偏重于对寻常百姓子弟文化知识、德行和礼仪的教育,家训则偏重于某姓宗族内部伦理道德及治家之法的训诫、教诲;家训着眼于家族内部上下几代人的训诫,家教偏重于单个家庭内部的子弟教育。正如《辨才家教》所云“家教看时真似浅”,但“款曲寻思始知深”,“天生道理密”,说理性很强,有着深奥的文化内涵和历史传统,十分适合童蒙教育,故可作为蒙书。

作者单位:首都师范大学历史学院

责任编辑:黄晓军