生活垃圾渗滤液中43种新兴有机污染物分布特征与环境风险*

2020-12-23赵玉杰

王 坤 赵玉杰 庄 涛

(1.农业农村部农产品质量安全环境因子控制重点实验室,农业农村部环境保护科研监测所,天津 300191;2.济南市环境研究院,山东 济南 250101)

新兴有机污染物(ECs)泛指近年来新发现或新检测出,对包括人类在内的生物具有潜在毒性效应的天然或人工合成化合物,如抗生素类药物、个人护理用品和化学添加剂等[1-2]。据统计,仅在2015年,我国生产和消费的ECs已达1.6×107t,已成为世界上生产和使用ECs最多的国家之一[3]。含有ECs的生活副产品,如公众丢弃的食品垃圾、塑料容器、产品包装材料等,在其寿命终结时大多以“固废”形式进入其最终储存库——生活垃圾填埋场[4]46。MUSSON等[5]在佛罗里达填埋场的生活垃圾中检测到的ECs高达22种,如氧氟沙星(OFL)、布洛芬和尼古丁等(平均质量浓度约8.1 mg/kg)。进入填埋场的ECs,除一部分可在填埋过程中被降解或被垃圾堆体吸附滞留外[6],大部分会随着渗滤液迁移至环境中,成为地下水中ECs的重要来源之一[7]100,[8-9]。

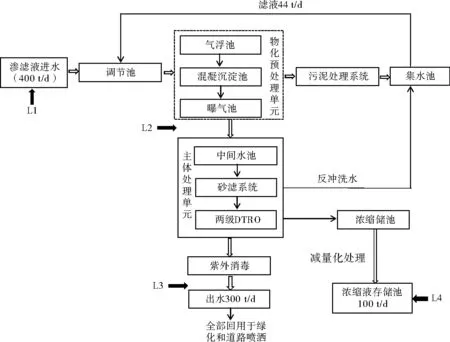

注:L1至L4为样品采集位置。图1 渗滤液处理工艺示意图Fig.1 Schematic diagram of leachate treatment process

以济南为例,根据每处理1 t生活垃圾可产生40 L渗滤液[10]进行估算,济南渗滤液年产生量约6.1×108L(共7个800 t/d级别的生活垃圾填埋场),极有可能给周边环境带来严重的ECs污染。因此,本研究以济南最大的生活垃圾填埋场为研究对象,选取生活垃圾和水体中频繁检出且浓度较高的43种ECs[11-12]作为目标污染物,旨在明确该生活垃圾填埋场中ECs的季节分布特征;分析现行的渗滤液处理技术对ECs的去除效果;探究渗滤液对周边地下水ECs污染的影响及其生态风险。该研究结果能为生活垃圾渗滤液处理工艺改进提供理论依据,并为该区域ECs污染治理提供指导意见。

1 材料与方法

1.1 采样点情况及样品采集

该填埋场设计填埋规模为867.5 t/d(生活垃圾、飞灰、炉渣分别为562.0、78.0、227.5 t/d)。垃圾进厂后卸入填埋场,经摊平、压实、覆盖,达到无害化处理的目的。渗滤液处理采用“物化预处理(气浮+混凝沉淀+曝气)+两级碟管式反渗透(DTRO)+紫外消毒+浓缩液减量化处理”工艺,详见图1。

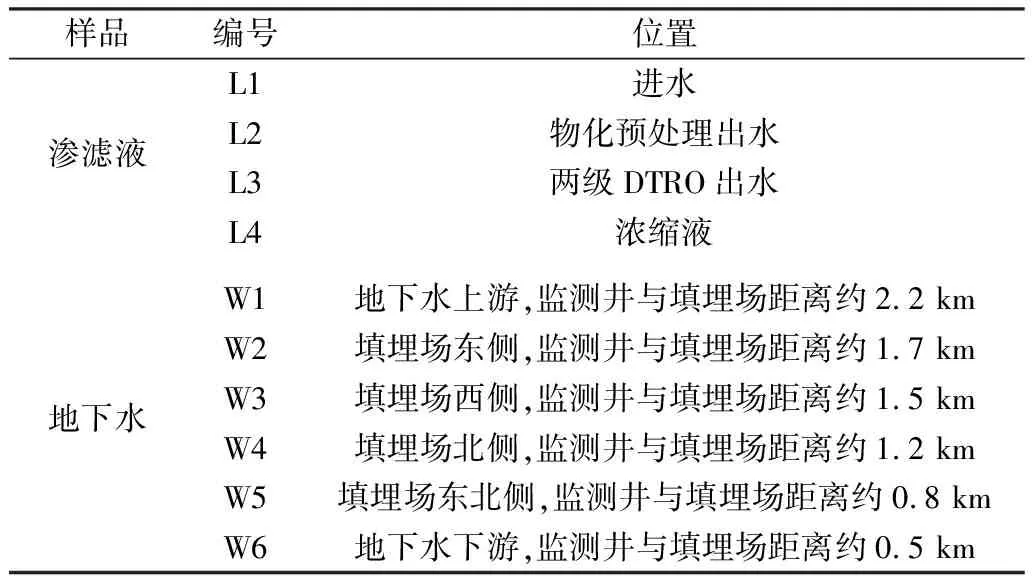

使用经过甲醇和水清洗过的有机玻璃取水器(25 L)分别采集渗滤液、地下水,采样时使用渗滤液、监测井水润洗取水器3次,采集1.0 L样品至清洁的棕色玻璃瓶中。样品采集信息见表1。夏、冬季每个取样点位均采集3个样品。渗滤液样品共24个。地下水样品采集时应考虑地下水埋深,滤水管在灰岩含水层范围之内,之下为沉淀管;监测层位为第四系松散岩石类孔隙水层;W1为本底井,其余为监测井。样品采集完毕尽快运回实验室,48 h内完成样品前处理和检测。同时,采集平行样品及运输空白样品,用来控制实验精密度及分析运输过程对样品实际污染情况的影响。

表1 样品采集信息

1.2 化学试剂

磺胺类混标、喹诺酮类混标、四环素类和大环内酯类混标、8种环境激素混标、双酚A(BPA)、壬基酚(NP)、辛基酚(OP)标准样品纯度≥99.9%。同位素内标:磺胺甲氧哒嗪(SMP)-D3和环丙沙星-D8购于美国Sigma Aldrich。甲醇、乙腈和甲酸均为色谱纯,硫酸为分析纯,盐酸、磷酸盐缓冲液、氯化钠和乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)均为优级纯。实验用水为Milli-Q超纯水。

1.3 样品预处理与检测

1.3.1 样品提取

量取500 mL水样用0.45 μm滤膜过滤,采用1 mol/L的盐酸溶液调节pH至3.0,加入0.2 g Na2EDTA和100 ng同位素内标,混合均匀。固相微萃取装置(SPE)使用Oasis HLB小柱(Waters,6 mL,500 mg)富集水样。使用前,HLB小柱依次使用6 mL甲醇、6 mL水进行活化,重复3次。水样以5 mL/min的流速通过活化的HLB小柱后,使用5 mL水淋洗,真空干燥1 h,然后用10 mL甲醇洗脱小柱并收集洗脱液至棕色玻璃管中。利用氮吹仪(ANPEL DC-12),在40 ℃下将洗脱液吹扫至近干,用甲醇定容至1 mL,经0.22 μm滤膜过滤后转移至1.5 mL棕色进样小瓶,储存至-20 ℃冰箱内待测定。

1.3.2 样品检测

使用三重四极杆液相色谱质谱联用仪(LCMS-8050)检测ECs。使用C18色谱柱分离,柱温30 ℃;流动相A为0.1%(体积分数)甲酸溶于水,流动相B为乙腈,采用梯度洗脱;离子源为电子喷雾离子源(ESI),抗生素药物检测为正离子模式(ESI+),环境激素检测为负离子模式(ESI-),采用选择反应监控模式(MRM)进行检测分析。目标ECs通过外标法定量。在优化的检测条件下,回收率为54.3%~124.7%;以信噪比≥3时ECs浓度作为仪器检出限[13-14],结合样品回收率及浓缩系数,方法检出限为0.8~2.0 ng/L。

1.4 生态环境效应评估

根据欧洲技术指导文件中有关风险评估的介绍[15],通过计算风险商值(HQs)评估ECs的生态环境风险程度。HQs为ECs实测环境浓度与预测无效应浓度(PNECs)的比值。其中,ECs的PNECs通过查阅文献获得,或通过收集急性、慢性毒理学实验数据与评估因子计算得来。本研究基于“最坏情况”打算,采用ECs的最大实测环境浓度计算HQs。根据ECs的HQs,生态环境风险程度划分为4个等级:HQs≤10-2为无风险;10-2

2 结果与讨论

2.1 渗滤液中ECs分布特征

2.1.1 渗滤液中ECs检出种类和频率

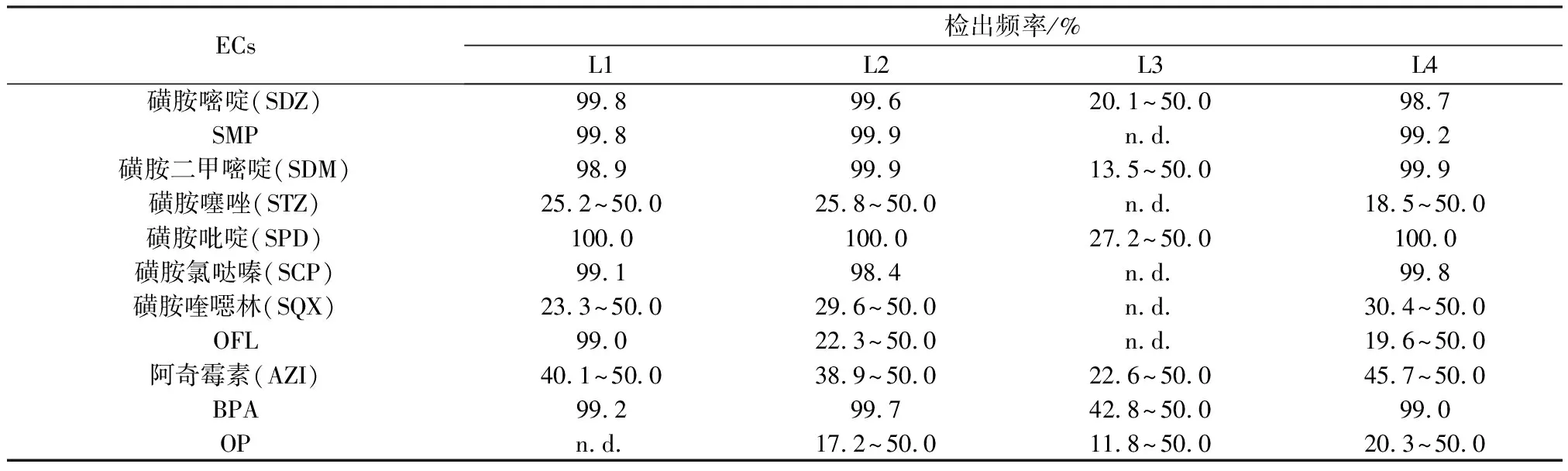

渗滤液中ECs的检出频率见表2。在渗滤不同处理阶段共检测到11种ECs,检出频率为11.8%~100.0%。其中,SDZ、SMP、SDM、SPD、SCP和BPA在L1、L2、L4中检出频率均接近或达到100.0%。L3中仅可检测到6种ECs,检出频率均不大于50.0%。前人在丹麦[16]和美国[17]多个填埋场渗滤液中频繁检测到STZ、SPD、BPA、OP等ECs,并且指出BPA是检出频率较高的污染物之一(高达99.8%)。这表明,在济南日常生活中使用量较大的ECs可能是部分抗生素类药物和BPA,可能与人们治疗与预防疾病等行为对抗生素的不同需求有关[18]。STAVRAKAKIS等[19]指出,BPA作为塑料生产的主要原料,是世界上应用最广泛的增塑剂化合物,水溶性好且不容易被降解[20],可能导致它在渗滤液中被频繁检出。

表2 渗滤液中可检出ECs的种类及其检出频率1)

2.1.2 渗滤液进水中ECs检出浓度

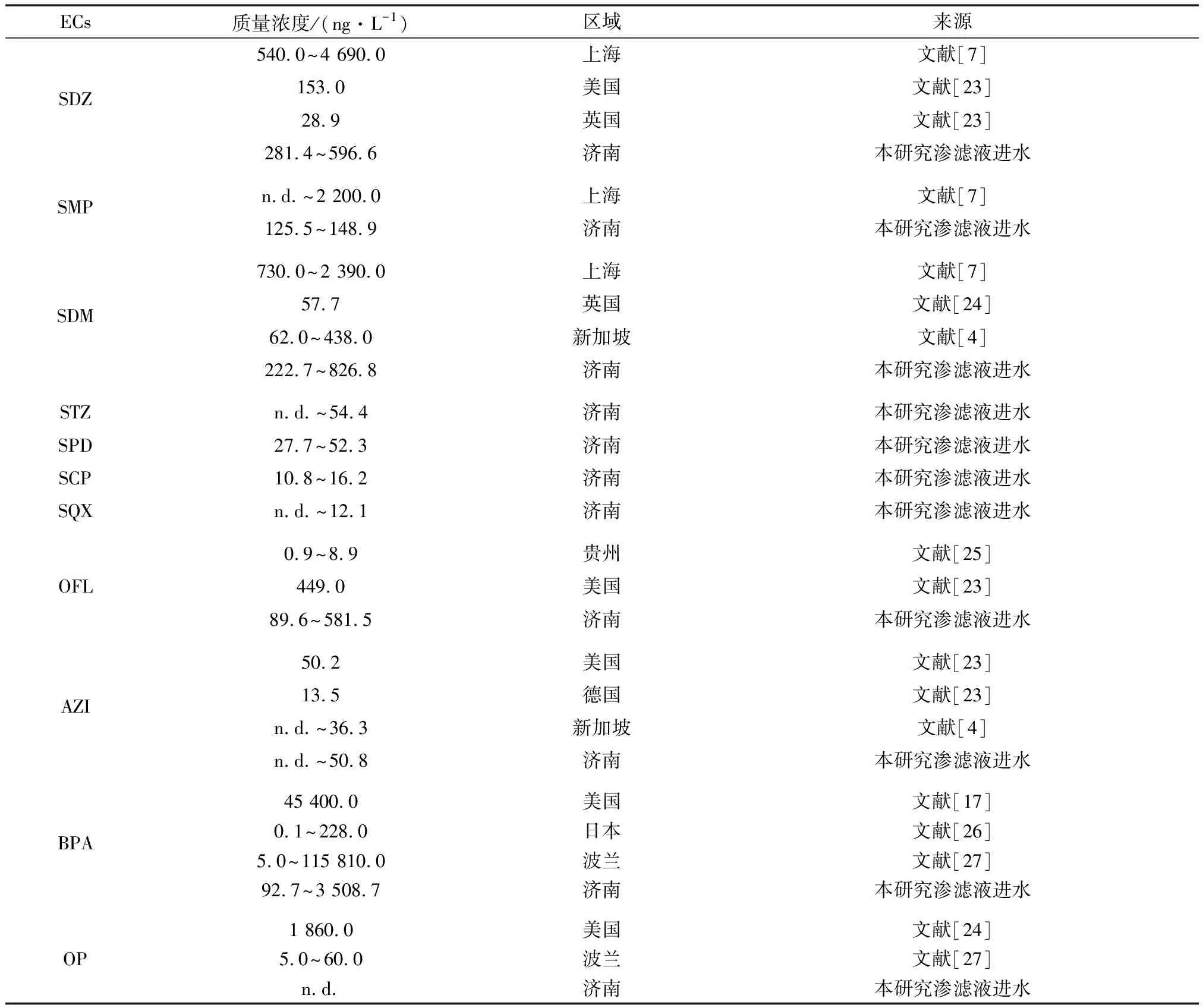

本研究渗滤液进水中可检出10种ECs,检出质量浓度为10.8~3 508.7 ng/L;与文献报道的中国其他区域渗滤液中的ECs浓度水平相当;与欧美日等发达国家相比,本研究渗滤液进水中抗生素类ECs(如SDZ、SDM等)浓度水平较高,这可能与这些国家早年就制定了严格的抗生素使用规范有关[21]。但是,包括本研究选取的垃圾填埋场在内的中国多个区域的渗滤液中BPA和OP浓度在世界范围内处于中等水平,有3个原因:(1)可能与目前全世界范围内都没有行之有效的化学品使用管理办法有关;(2)BPA和OP理化性质更稳定,在相当长的一段时间内可能都无法被降解或转化,使其在生活垃圾中不断累积并进入渗滤液中;(3)可能与当地人口密度、日常需求、天气和垃圾堆积年限等因素有关[22]。本研究和文献中渗滤液ECs质量浓度见表3。

2.1.3 不同处理阶段渗滤液中ECs分布特征

不同处理阶段渗滤液中可检出的ECs平均质量浓度见表4。与L1相比,经过物化预处理后,L2中11种可检出的ECs平均浓度均有增加,L1中未检出的OP在L2中检出质量浓度达112.5 ng/L。与本研究结果类似,JELIC等[36]也发现,脂质调节剂吉非罗齐、克拉霉素等化合物在出水中浓度高于进水,这一作用被称为“负去除”效果。这可能是由于部分ECs在进水时被包裹在颗粒中,在处理设施中这些颗粒被分散或降解,其中的ECs被释放进入水体[7]105。另外,这一现象也可归结于ECs在物化预处理过程中停留时间较短,微生物降解不完全,发生了各种转化。采样过程中的误差、采样点位OP分布的偶然性等也可能是导致这一现象的原因。

与L1相比,通过两级DTRO和紫外消毒处理单元后,L3中ECs检出质量浓度减少了82.7%~100.0%(OP除外),其中SMP、STZ、SCP、SQX和OFL被完全去除。这表明,现行的渗滤液处理工艺对ECs的去除效果较好,能在一定程度上满足ECs环境污染风险管控的需求。综合考虑各处理单元对渗滤液中ECs的去除效果,该填埋场渗滤液中ECs得以有效去除可能主要归因于主体膜处理和紫外消毒单元,与前人研究结果[31,34]相似。但是,值得说明的是,出水中仍可检出6种ECs(1.0~24.5 ng/L),意味着需要研究开发更有效的渗滤液处理方法。

表3 渗滤液中ECs质量浓度

表4 不同处理阶段渗滤液中可检出的ECs平均质量浓度

与L1相比,L4中检测到的ECs浓度普遍较高。与L2相比,L4中SDZ、SDM、STZ、SPD和OP明显较低,而BPA明显较高,其余5种ECs浓度相当。产生这一结果的原因可能是ECs理化性质较稳定,无法在物化预处理阶段被完全降解[4]51,进而进入主体膜处理单元。L4为DTRO出水浓液,ECs在这一阶段也可能无法被彻底去除,加之存储池中的浓缩液不能被每天处理,因此使得ECs不断累积。L3和L4中ECs浓度具有显著区别进一步表明了两级DTRO处理工艺对提升ECs去除效果的必要性和去除浓缩液中ECs这一问题的迫切性。

2.1.4 渗滤液中ECs季节分布特征

如图2所示,渗滤液中11种可检出的ECs在冬季和夏季有所不同。L1、L2和L4中,除L1中BPA外,冬季ECs浓度普遍高于夏季。在L3中,仅冬季可检出6种ECs。WU等[37]报道称,上海的生活垃圾填埋场渗滤液中,冬季检测到的ECs浓度远高于夏季,其主要原因可能是夏季频繁的降雨对填埋场生活垃圾中的污染物产生了稀释作用。另外,其他因素如人口短时间的增长(旅游季节)、生物作用、温度、pH、使用量等也可能与渗滤液中ECs浓度的季节变化特征有关。但是,与本研究结果不同的是,文献[38]在不同季节连续对填埋场中BPA和邻苯二甲酸酯(DEHP)进行监测的研究发现,其浓度基本上保持稳定,即使在降雨较多的某段时间内,化合物的浓度也没有产生显著的变化。这可能是不同地区垃圾渗滤液性质、ECs的使用模式和填埋场单元沉淀系统的不同造成的。

2.2 地下水中ECs

填埋场周边地下水可检出ECs质量浓度见图3,其中SMX为磺胺甲基异噁唑。地下水中共检出7种ECs,其中W6中检出最多(5种),其次为W5(4种),W1、W2和W4中分别可检出2种,而W3中仅检出1种。7种ECs检出质量浓度为2.1~38.9 ng/L,其中BPA和SDZ检出质量浓度显著较高,分别为12.4~38.9、2.1~28.0 ng/L。W6中ECs检出浓度最高。SDZ、SDM、AZI、BPA和OP在渗滤液中也被频繁检出。综合ECs检出种类和浓度,6个监测井地下水中ECs污染程度表现为地下水下游高于上游,并且大体随监测井与填埋场区距离的减小而增加,与前人研究[27]相似。上述结果表明:(1)该填埋场渗滤液中的ECs可能是地下水污染源头之一,尤其是高浓度的BPA和SDZ可能与渗滤液中相关ECs检出浓度较高存在着一定的联系;(2)填埋场周边可能有其他ECs污染源,如附近村庄里的化粪池,其深度通常不低于地下水井位[39-40],可能造成地下水的ECs污染问题。

2.3 ECs生态环境风险评估

本研究仅对在地下水中可检测到的7种ECs的生态环境效应进行评估。文献中查阅到的各ECs的PNECs及相关信息见表5。各监测井地下水中ECs的HQs见图4。

图2 冬季和夏季渗滤液中ECs分布特征Fig.2 Distribution of ECs in leachate collected in summer and winter

图3 填埋场周边地下水可检出ECs质量浓度Fig.3 Mass oncentration of the detected ECs in groundwater around the landfill

图4 地下水中可检出ECs的HQsFig.4 HQs of the ECs in groundwater

表5 文献中报道的ECs在水体中的PNECs

BPA、NP和OP的HQs均大于1,处于高风险等级;SMX的HQs为0.21,处于中等风险等级;其他3种化合物的HQs均低于10-2,对地下水生态环境可能不会造成风险。这表明,BPA、NP和OP能对研究区地下水中相应的敏感生物构成严重威胁。W6中BPA、NP和OP处于高风险等级,其余2种ECs无风险;W5中BPA处于高风险等级,SMX处于中等风险等级,其余2种无风险;W1和W2中检测到的BPA可能产生高风险,SDM无风险;W3和W4中未检测到对生态环境产生风险的ECs。总体上,各监测井地下水中生物体健康受ECs威胁的程度与其ECs污染程度一致。

3 结 论

(1) 生活垃圾渗滤液中共检测到11种ECs,检出频率为11.8%~100.0%。

(2) 与渗滤液进水相比,出水中ECs检出种类减少至6种,其质量浓度减少至1.0~24.5 ng/L,这可能主要归因于主体膜处理和紫外消毒工艺单元。物化预处理单元使ECs质量浓度增加,造成ECs“负去除”效果。

(3) 地下水中共检出7种ECs(2.1~38.9 ng/L),且ECs污染程度表现为下游比上游严重,大体随监测井与填埋场距离减小而增加。BPA、NP和OP可能对敏感生物体产生高风险,SMX可能产生中等风险的健康影响。ECs在不同监测井中的生态风险等级与其对地下水的污染程度一致。

(4) 该填埋场渗滤液处理工艺对ECs的去除效果有待进一步提升;渗滤液中ECs不仅是周边地下水中ECs的主要来源之一,还可能对其范围内的敏感受体和生物造成危害。