高寒地区大球盖菇林下栽培技术研究

2020-12-22邓淑芹谢雷雷吴炳懿叶纯子

邓淑芹,谢雷雷,吴炳懿,叶纯子

(哈尔滨市林业科学研究院,黑龙江 哈尔滨 150028)

大球盖菇(Strophariarugoso-annulata)别名皱环球盖菇、皱球盖菇等,隶属担子菌门、伞菌目、球盖菇科、球盖菇属[1]。野生大球盖菇主要分布于我国的西南及东北等地[2],林下、草丛等富含腐殖质的地方均能生长,也可利用秸秆、稻草、木屑、树叶等农林废弃物进行人工栽培。大球盖菇肉鲜美,色鲜艳,享有“山林珍品”的美誉[3]。富含维生素、蛋白质、矿物质等营养成分,半乳糖、葡萄糖、核糖、乳糖和甘露糖等含量也较为丰富,是联合国粮农组织向发展中国家推荐栽培的蕈菌之一[4]。

近年来大球盖菇育种及其栽培管理技术等研究取得了一定的进展,但关于北方寒带地区林地栽培方面的研究较少。黑龙江是农业大省,且林业资源非常丰富,但对秸秆和林业资源的利用却不是很充分。本文研究了大球盖菇的北方寒地林下半野生栽培模式,以期为当地林农协作发展提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 试验地点

试验在哈尔滨市林科院园区内15~20年生红松-银中杨针阔混交林进行,株行距3 m×4 m,土壤为黑钙土,腐殖质含量丰富。

1.2 林分选择与整地

试验在0.5、0.7、0.9等3个水平郁闭度的红松-银中杨针阔混交林中进行,清理林下灌木丛、杂草的地下根茎,平整土地,在树木行间整宽1 m的畦,留30 cm宽的作业道。

1.3 菌种

试验菌种采用黑龙江省农科院畜牧研究所提供的大球盖菇栽培种。

1.4 培养料选择

培养料选择锯末、稻壳、玉米芯、玉米秸秆和稻草作为原材料,玉米秸秆、稻草、玉米芯使用前进行碾压、打碎。在0.7郁闭度混交林中,开展不同栽培料配方对大球盖菇生长及产量影响的对比试验,设3个处理组:处理1,28%锯末、18%稻壳、18%玉米芯、28%玉米秸秆和8%稻草为栽培基质;处理2,16%锯末、10%稻壳、18%玉米芯、34%玉米秸秆和22%稻草为栽培基质;处理3,3%锯末、4%稻壳、18%玉米芯、42%玉米秸秆和33%稻草为栽培基质。

1.5 建堆处理

于2019年7月9日开始对栽培料进行发酵处理,料堆高度1.5 m左右。当料堆温度升至60 ℃左右后,在此温度下继续堆放2 d,当培养料抓握手感松软、并闻到淡淡的酸味时,即可对料堆进行2次倒堆拌和,继续发酵2 d,期间湿度保持在65%~75%为宜(手攥栽培料手指缝有水滴渗出但不滴落)。当料手握松软,颜色成茶褐色,无酸臭味时停止发酵,并立即散堆降温,7月13日铺料播种。

1.6 铺料播种

采用铺3层料播2层菌种的方法进行播种,每层料厚度10 cm,即底层铺10 cm栽培基质→一层菌种→中间层铺10 cm栽培基质→一层菌种→上层铺10 cm栽培基质。菌种播种方式为取菌种去袋后,掰成大小3 cm左右的菌块进行点状播种,穴距10 cm,深2 cm左右,再铺10 cm厚的栽培基质。

1.7 覆土

当菌丝生长达到70%时开始进行覆土,栽培料对比试验和郁闭度比较试验中覆土厚度为3 cm,试验覆土材料均选用林地5 cm的表层土,土壤过筛,筛除植物根茎和较大的土石块,然后覆盖1~2 cm厚浸过石灰水的稻草保湿。

在郁闭度0.7的混交林中,选择28%锯末、18%稻壳、18%玉米芯、28%玉米秸秆和8%稻草栽培料,分别覆盖1、2、3、4、5 cm的土层,开展不同覆土厚度处理试验,每处理面积为10 m2,重复3次。

1.8 栽培后管理

覆土后注意保持土层湿润,覆土层稍干时,用微喷方式湿透覆土层,但水量不能过大,以防水渗入栽培料内,影响菌丝生长。当菌丝长满覆土层并发现有粗菌丝时揭去覆盖物。本试验尽量模拟自然生长环境,在大球盖菇生长期间采取了比较粗放的方式进行管理,主要利用林内天然环境进行自我调节,仅在菌丝出土后、出菇期晴天温度过高、湿度较低时,适当采取微喷措施进行降温、保湿,确保菌丝、菇体正常生长。当子实体菌盖呈钟形,菌盖尚未开伞时,及时采收并进行数据统计。

1.9 数据的测定和处理

在各项试验的样方内测定大球盖菇的产量及质量,分析各配置模式大球盖菇的林下套种的适应性,总结出适合高寒地区林下大球盖菇半野生栽培配置模式。采用统计软件SPSS 19.0进行对各处理间差异进行显著性分析。

2 结果与分析

2.1不同栽培基质对大球盖菇菌丝生长及产量影响

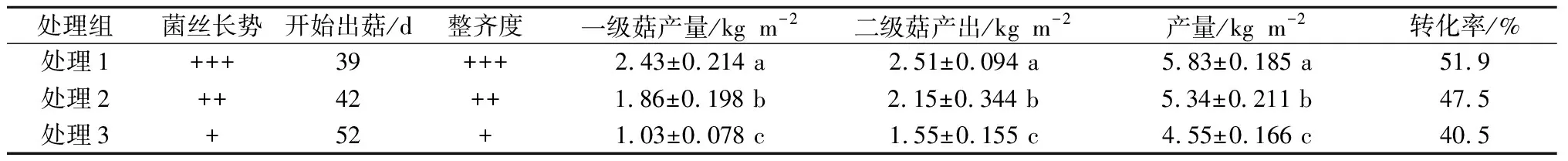

表1 不同栽培基质对大球盖菇菌丝生长及产量的影响

从表1可以看出3个试验组中,28%锯末、18%稻壳、18%玉米芯、28%玉米秸秆和8%稻草栽培料的组合最好,菌丝生长速度最快,菌丝生长旺盛,长势均匀,整齐度高,出菇早,单位面积大球盖菇的平均产量比处理2、处理3组分别高了9.2%和28.1%。以玉米秸秆和稻草为主料(3%锯末、4%稻壳、18%玉米芯、42%玉米秸秆和33%稻草)的配方最差,当降低玉米秸秆和稻草在主料中的比例,提高锯末和稻壳的比重后,大球盖菇总体品质变得更好,一级、二级菇所占比重更大。栽培料的生物转化率处理1组最高,分别比处理2组、处理3组高4.4%和11.4%。

2.2 覆土厚度对大球盖菇产量的影响

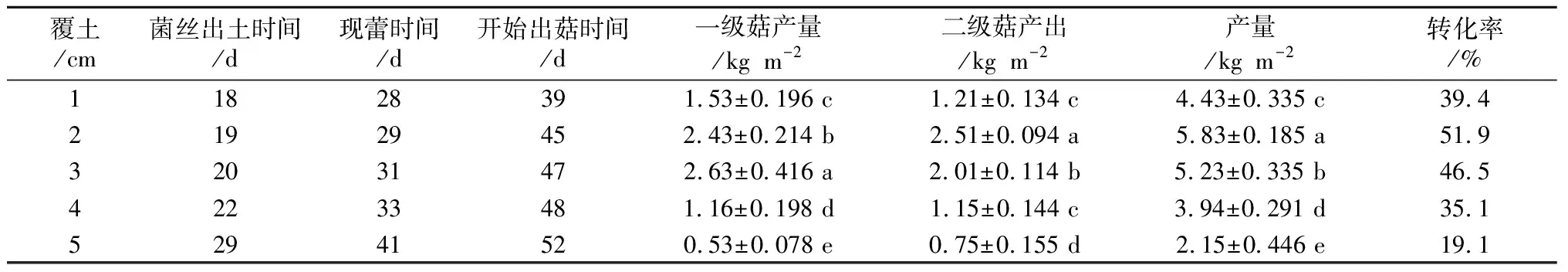

表2 覆土厚度对大球盖菇产量的影响

由表2 可知,覆土厚度2 cm处理的菌丝出土时间、现蕾时间、出菇时间最短,分别为18 d、28 d、39 d;其次为覆土厚度3 cm的处理,菌丝出土时间、现蕾时间和出菇时间分别为19、29和45 d;出菇较晚的是覆土厚度5 cm的处理,菌丝出土时间、现蕾时间和出菇时间分别为22、41和52 d。

2.3 不同郁闭度对大球盖菇产量与品质的影响

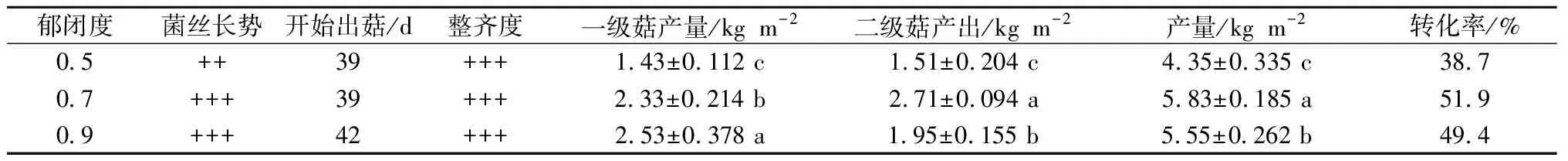

表3 不同郁闭度对大球盖菇产量与品质的影响

表3可知,大球盖菇在郁闭度0.5~0.9的红松-银中杨针阔混交林中皆能生长,但不同郁闭度对大球盖菇产量和转化率有着明显的影响。通过对2019—2020年不同郁闭度的红松-银中杨针阔混交林下大球盖菇套种模式产量测算,郁闭度0.7的处理单位面积大球盖菇的产量最高,为5.83 kgm-2,转化率51.9%;郁闭度0.9的林分次之,产量为5.55 kgm-2,转化率49.4%;郁闭度0.5的林分产量和生物转化率最低,产量为4.35 kgm-2,转化率38.7%。在郁闭度0.5水平时,出菇快,但产量较低,转化率不高。

郁闭度水平大小对林下透光率、温度、湿度、透气性有着直接影响,这些因素不仅直接影响大球盖菇的产量,同时对其品质也有一定影响。总的来看,郁闭度0.5的处理单株子实体质量较轻,品质较差;相比于0.5郁闭度组,郁闭度0.7、0.9的林分产出的大球盖菇色泽更好,单株质量较重,一级菇和二级菇一共占总体产量的比重分别达到了86.4%、80.7%。

在0.7郁闭度的红松-银中杨针阔混交林的配置模式下,林下通风效果好,夏季透气性、遮阴效果好,地表温度适宜,对菌丝生长、子实体生长较为有利;秋季及次年春季阳光充足,能延长整个生长周期,提高产量。0.5郁闭度的处理中,林下温度、湿度随着光照变化较大,特别在夏季高温强光条件下,若不进行人工辅助遮阴进行降温、保湿,会对大球盖菇产量产生一定影响。0.9郁闭度的处理中,因在菌丝生长阶段不需要阳光,菌丝生长较好,但通风效果不佳和阳光不足对子实体的生长不利。

3 讨论与结论

3.1 通过对比试验分析可知,以28%锯末、18%稻壳、18%玉米芯、28%玉米秸秆和8%稻草栽培料的组合最好,菌丝生长速度最快,菌丝生长旺盛,单位面积大球盖菇的平均产量高,品质好。

在林下进行半野生栽培时,栽培料中的稻草、玉米秸秆初期不易被菌丝吸收,发菌相对较慢,后期养分不足,出菇乏力。在林区中,充分利用林区资源优势,可以适当增加栽培料中锯末等林区废弃物的比重,就地取材,有利于节省成本,增加大球盖菇产量,提高品质。

3.2 在0.7郁闭度红松-银中杨针阔混交林下进行大球盖菇栽培,当覆土厚度2 cm时产量、品质最优。

究其原因,栽培季节和土壤质量均有一定的影响。试验覆盖的土壤直接选用栽培地的表层土,虽然土壤中的有机质含量高,保水能力较好,但是黏度高于一般草炭土。而大球盖菇属于好氧菌,生长需要氧气,土壤覆盖较厚会影响栽培料的透气性及床内温度,不有利于菌丝生长及原基形成,因此覆土厚度要适宜。

3.3 选择0.7郁闭度的林分,阳光照射、通风等综合效果较好,更适合大球盖菇生长。大球盖菇栽培不宜选择树木过于茂密的林地[5],郁闭度过大的林分阳光照射少,湿度保持效果较好,但林内通风效果差,阳光照射不足,春季地温提升较慢。郁闭度太低的话,夏季阳光照射多,将导致林下温度过高、地面水分蒸发量大、土壤湿度低。

林分郁闭度是影响林下阳光照射的主要因素,7月中旬进行的栽培试验时气温较高,不同郁闭度林下土壤地表温度相差较大,不同郁闭度林下大球盖菇产量变化明显。有研究表明,林下栽培时降雨量、环境温度等自然条件对大球盖菇的产量与品质有显著影响[6]。半野生栽培试验采取的是模拟野生环境粗放管理,除了微喷补水外,所有试验组均未利用覆膜、扣小棚、搭遮阴网等措施进行湿度、温度控制,外界因素对不同模式影响较大。

3.4 适宜的树林环境适合大球盖菇的生长,与大地栽培的模式相比,林地可利用树冠遮阴,无须扣棚、购买遮阴材料,减少投入。选择玉米秸秆、玉米芯、稻草、稻壳和锯末等农林废弃物为栽培基质,在林下种植大球盖菇,进行林菌套种,以林养菌、以菌促林,既可为林农创收,还可减少农村秸秆焚烧和弃置等问题发生,实现林菌双丰收的循环经济的要求,一举多得。