眼科临床试验常见质量问题

2020-12-22廖瑞莲

廖瑞莲

(中山大学中山眼科中心临床研究中心,广州 510060)

临床试验是新产品上市的必经阶段,各期临床试验的资料是产品审查的关键内容,是药物注册上市的主要依据。临床试验的质量直接关系到人民群众的生命安全[1]。2015年7月22日国家药品监督管理局(National Medical Products Administration,NMPA;前身China Food and Drug Administration,CFDA)组织对已申报生产或进口的待审药品开展临床试验数据核查工作,当时1 622个注册申请,其中193个免临床,余下的应该进行自查核查的药物项目共1 429个。截至2016年2月22日,企业主动撤回1 136个,占需要自查核查总数的79%,撤回和不通过的项目合计1 184个,占需要自查核查总数的83%。截至2016年3月1日,仅剩224个注册申请(扣除免临床)[2],这就是行业的“722 风暴”。722 风暴后,行业内逐渐衍生出临床试验现场管理组织(site management organization,SMO)、稽查等服务,以提高项目的质量。经过几年时间的沉淀,目前项目的质量有了很大的提高,但在项目质量控制(以下简称质控)过程中,仍然发现很多问题,有待进一步解决。中山大学中山眼科中心于2013年9月被NMPA批准为国家药物临床试验机构,2017年5月完成机构复核,2018年10月完成医疗器械临床试验机构备案,2020年1月完成药物临床试验机构备案,认定专业为眼科。近几年眼科出现了很多大型多中心临床试验,如雷珠单抗治疗新生血管年龄相关性黄斑变性(agerelated macular degeneration,AMD),康柏西普治疗糖尿病性黄斑水肿(diabetic macular edema,DME)等,有力促进了眼科临床试验的大力发展,也使眼底病的治疗获得了重大的突破[3]。本文统计722风暴之后本机构承担的药物和医疗器械(含诊断试剂)临床试验项目质控中发现的问题,分析和探讨其产生的原因,同时针对眼科专业的特殊性,提出整改措施,为规范临床试验执行做好铺垫。

1 统计方法、范围及内容

1.1 统计方法

本文采用频数(百分比)方法来描述质控问题。

1.2 统计范围

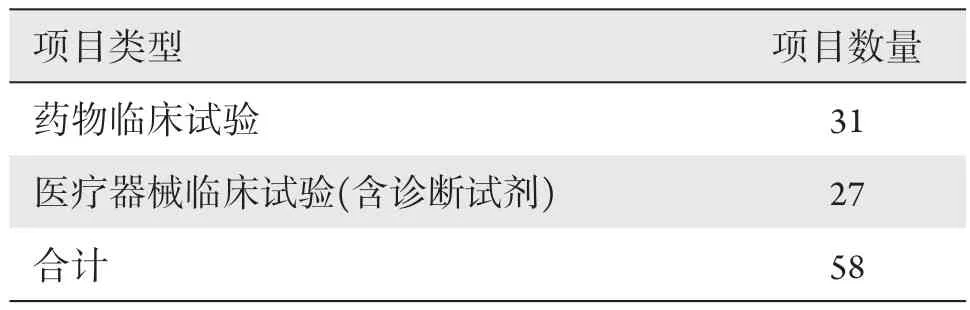

本次统计2015年1月1日至2020年4月30日,本机构共承担临床试验58项,其中药物类31项,医疗器械类27项(含诊断试剂)。收集整理项目实施过程中质控的问题,并将其分类整理(表1,2)。

1.3 统计内容

机构质控员在项目启动、首例入组、中期入组(入组例数达半数)、结题及其他节点质控,通过查阅研究者文件夹、受试者文件夹、知情同意书、产品管理等资料来了解项目实施的筛选、入组、产品发放、随访等环节是否按照方案和标准操作规程(standard operating procedure,SOP)执行。通过查阅医院信息系统(hospital information system,HIS)、实验室信息管理系统(laboratory information management system,LIS)、医学影像信息系统(picture archiving and communication system,PACS)等信息系统溯源各项检查记录。根据医嘱、产品发放、回收记录表等表单检查产品的使用是否规范。通过审核生物样品采集、接收、处理、保存等相关信息记录来确认是否符合方案和SOP的规定[1]。

表1 项目数量Table 1 Number of projects

表2 临床试验质量控制问题Table 2 Quality control problems in clinical trails

2 统计结果

2.1 存在问题

机构质控员对58个项目进行89次质控,主要包括下面问题。

方案依从性:1)受试者不符合入选标准或符合排除标准仍入组;2)访视缺失或超窗;3)访视漏查或检查不符合方案和SOP要求;4)使用方案违禁用药;5)结果异常未对受试者进行随访。

原始记录,病例报告表(case report form,CRF):1)填写不完整、不规范、不准确;2)与CRF中数据不一致;3)合并用药漏记或者记录不全;4)严重不良事件、不良事件漏记;5)日记卡填写不齐全。

溯源:1)受试者信息不完整,缺少受试者姓名、性别等信息;2)报告时间逻辑有误;3)溯源的实验室记录与纸质版不一致;4)研究者未对检查结果进行阅读和判断临床意义;5)验单无法溯源。

知情同意书:1)信息填写不完整,伦理联系方式未填,受试者和研究者漏填联系方式、日期;2)未记录知情过程;3)受试者和研究者笔迹一样,代签;4)特殊人群(包括儿童、弱视受试者等)签署不符合药物临床试验质量管理规范(good clinical practice,GCP)要求;5)知情签署日期晚于筛选日期。

产品管理:1)未按要求对产品进行温度、湿度监控;2)产品超过保存要求后,未按要求上报及评估产品可用性;3)产品未经过伦理备案就使用;4)处方填写不完整,药品管理员未签字;5)产品进销存不一致;6)产品超过有效期未回收。

人员问题:1)研究者缺少简历,GCP,执业证书等文件;2)人员职责分工不合理,临床研究协调员(clinical research coordinator,CRC)执行医学判断工作;3)研究者未被授权或授权时间晚于参加试验时间。

从表2可以看出:原始资料,CRF问题的占比最大(>50%),质控过程中发现抽查的病例基本存在问题,这反映出执行环节的不严谨,填写标准不统一,甚至很多填写不符合方案的要求,项目没准备好就匆忙启动,相关培训工作不到位;其次是方案依从性和知情同意书问题,这部分问题相较于722风暴之前有明显改善,722风暴之前很多项目组为了促进度,出现知情同意书代签,大量受试者误纳,随访检查大比例遗漏、超窗等问题。而现在更多的是规范性问题。接下来是溯源的问题,随着这几年医院信息技术的快速发展,信息化在医院发挥着越来越重要的地位,系统也趋于完善,无法溯源的比例很少,发现更多的是不完整、不一致等问题;人员方面,受制于医疗模式,医生更偏重于临床,对于研究的投入程度显然不够,申办方/合同研究组织(contract research organization,CRO)求着研究者做项目的困境仍然没有改善。不过随着近几年SMO的大力发展,CRC成为了项目中不可或缺的角色,协助研究者分担很多工作,这也是项目质量提高的重要原因。最后是产品管理问题,随着各机构GCP药房的成立,产品的管理有专门的地方、专职人员负责,在产品管理上出现的问题较少。

眼科临床试验的受试者主要来源于门诊,住院患者占的比例很低,中心推行日间病房模式,因此较少住院病历的问题;其次受制于专科医院的原因,检查项目有限,大部分均为常规检查,其他检查无法进行,需要外送至第三方检测公司或去其他医院进行,获取结果的时间延后,从而导致一些方案依从性、结果无法溯源等问题。

2.2 原因分析

在项目执行过程中,研究者对GCP的理解不够充分,意识淡薄,临床工作繁忙,无暇顾及临床试验项目,分工不明确,过于依赖临床监查员(clinical research associate,CRA)和CRC,存在代工现象;申办者/CRO过于注重入组速度,容易忽视质量,CRA素质参差不齐,质量控制体系缺乏或者不完善;机构监管力度不够,质控员无法发现专业性问题,质控力度有限,使项目的质量在各个环节均无法保障,带来隐患。

3 解决措施

3.1 加强培训,强化计划-执行-检查-处理循环的应用

临床试验离不开培训,无论是基础的GCP培训,还是项目的培训都影响着项目的质量。临床试验的实施是个计划-执行-检查-处理(Plan-Do-Check-Action,PDCA)循环的过程[4],总结失败的教训并制订纠正措施,再培训让循环不断运转,从而达到保证项目质量的目的。

3.2 加强质控,丰富质控模式

目前常规质控停留在资料检查、整改和反馈的流程,其问题获取有一定滞后性,效率有待提高,在现有模式的基础上,可以根据项目和中心实际情况,增加现场质控、协同访视等新模式,提前根据项目特殊性、既往项目经验制定质控计划,有针对性的进行质量控制。

3.3 构建质量控制体系

项目风险是不可避免的,每个项目均有其特殊性,例如住院的项目,需要重点关注住院病历;再如随访频繁的项目,需要重点预防失访、超窗等。实际质控过程中却发现不同项目组的处理方法大相径庭,分析其原因无非是人或体系的问题,一定程度上人员的选择是被动的,体系的建立却是主动。近几年质量控制体系建立的理念已经在行业内流行,无论是机构还是申办方,都逐步建立了自己的质量体系,但仍然有很多新机构、规模小的申办方单靠几个人撑起项目;也有很多建立了质量体系,但流于形式,没有与实际情况接轨。因此应当建立具备可操作性、适配性、时效性、基于风险的质量管理体系。借助体系的力量规范项目、人员,以达到提高项目质量的目的。

3.4 加强产品管理

从申办方发出产品,至中心产品管理员接收、保存、发放、回收,到最后产品的回收和销毁,全流程加强管理,确保每个环节有复核,能够及时发现问题[5]。

3.5 培训专业研究团队,明确人员分工

制度,SOP和具体事务都需要人去完成,要保证有足够经过GCP培训的研究人员投入,否则一切都是空谈[6]。项目的运行是团队工作,单靠质控员或研究者的努力和一时热情是远远不够的,需要在项目实施前,按照试验合同、医院管理制度明确各试验人员(包括主要研究者、协调研究者、产品管理员、协调员、监查员等)职责和分工,项目实施过程中监督,保证各司其职。

4 结语

临床试验的质量管理一直是个讨论不完的话题,伴随着今年4月份新版GCP的出台,里面对于项目质量有更新的要求。质量控制体系、监查计划、稽查计划、基于风险的监查[7]等来源于三方协调指导原则-药物临床试验质量管理规范(ICHGCP)的词语写入规范中,意味着对于项目的质量有着更高的要求,无论是申办方/CRO还是机构,都要沉淀下来去学习GCP,按照新的要求去梳理SOP、体系,从而提高质量管理能力。严格执行规范化管理和质量控制,才能保证临床试验过程规范,数据和结果的科学、真实、可靠,保护受试者的权益和安全,才能保证临床试验的高质量完成。我们努力做好临床试验各个环节的质量控制,保证临床试验的科学性和真实性,才能保障药品上市后的安全性。