形成兜底保障困难群众基本生活的合力

——民政部有关负责人解读《关于改革完善社会救助制度的意见》

2020-12-19韩秉志

最近,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于改革完善社会救助制度的意见》(以下简称《意见》)。为什么要改革完善社会救助制度?《意见》有哪些政策创新点?民政部有关负责人就贯彻落实《意见》有关问题回答了记者提问。

健全中国特色社会救助体系

民政部有关负责人表示,社会救助事关困难群众基本生活和衣食冷暖,关系民生、连着民心,是社会建设的兜底性、基础性工作。《意见》的出台,对于做好“六稳”工作、落实“六保”任务,更好保障困难群众基本生活,切实做到弱有所扶、难有所帮、困有所助、应助尽助,必将起到重要作用。

《意见》按照保基本、兜底线、救急难、可持续的总体思路,提出了兜底保障基本民生的综合改革举措,确定的目标原则和改革任务充分考虑了未来一个时期我国社会救助制度的发展趋势及时代要求。

一是有效衔接扶贫开发政策,确保2020 年打赢脱贫攻坚战,为完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且依靠产业就业帮扶无法脱贫的困难群众提供兜底保障,巩固脱贫攻坚成果;二是坚持问题导向,在兜底线、织密网、建机制上完善政策制度,形成基本民生保障长效机制;三是根据新时代我国社会主要矛盾已经转化的实际,聚焦特殊群体,回应群众关切,增强社会救助的精准识别和反应能力,使有需要的困难群众都能得到及时救助;四是适应我国经济发展新常态,科学确定救助标准和水平。

化解“低保捆绑”带来的“悬崖效应”

民政部有关负责人指出,《意见》以统筹救助资源、增强兜底功能、提升服务能力为重点,在政策设计和制度安排上有不少创新举措,最突出的包括构建综合救助格局、打造多层次分类救助体系、改革低保等现行社会救助制度等方面,将有效化解当前“低保捆绑”所带来的“悬崖效应”。

比如,《意见》根据困难群众困难程度和致困原因,将社会救助划分为三个救助圈:最核心的是绝对贫困人口,通过低保或者特困供养保障基本生活,并根据实际需要给予相应的医疗、住房、教育、就业等专项救助;第二圈是相对贫困人口(即低收入和刚性支出较大导致基本生活出现严重困难的家庭),根据实际需要给予相应的基本生活救助或医疗、住房、教育、就业等专项救助;第三圈是其他困难群众,主要包括遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活暂时陷入困境的,给予急难社会救助;遭遇自然灾害的,给予受灾人员救助。

《意见》还提出,对低收入家庭中的重度残疾人、重病患者等完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的人员,采取必要措施保障其基本生活;将未成年人获得特困人员救助供养的条件从16 周岁延长至18 周岁;优化基本生活救助流程,允许将低保等社会救助审核确认权限下放到乡镇(街道)。

此外,在发展服务类社会救助方面,《意见》明确创新社会救助方式,在提供物质救助的同时,积极发展服务类社会救助,形成“物质+服务”的救助方式。探索通过政府购买服务为社会救助家庭中生活不能自理的老年人、残疾人提供必要的访视、照料服务;加强专业社会工作服务,帮助救助对象构建家庭和社会支持网络。

(韩秉志)

摘自中国经济网

链接

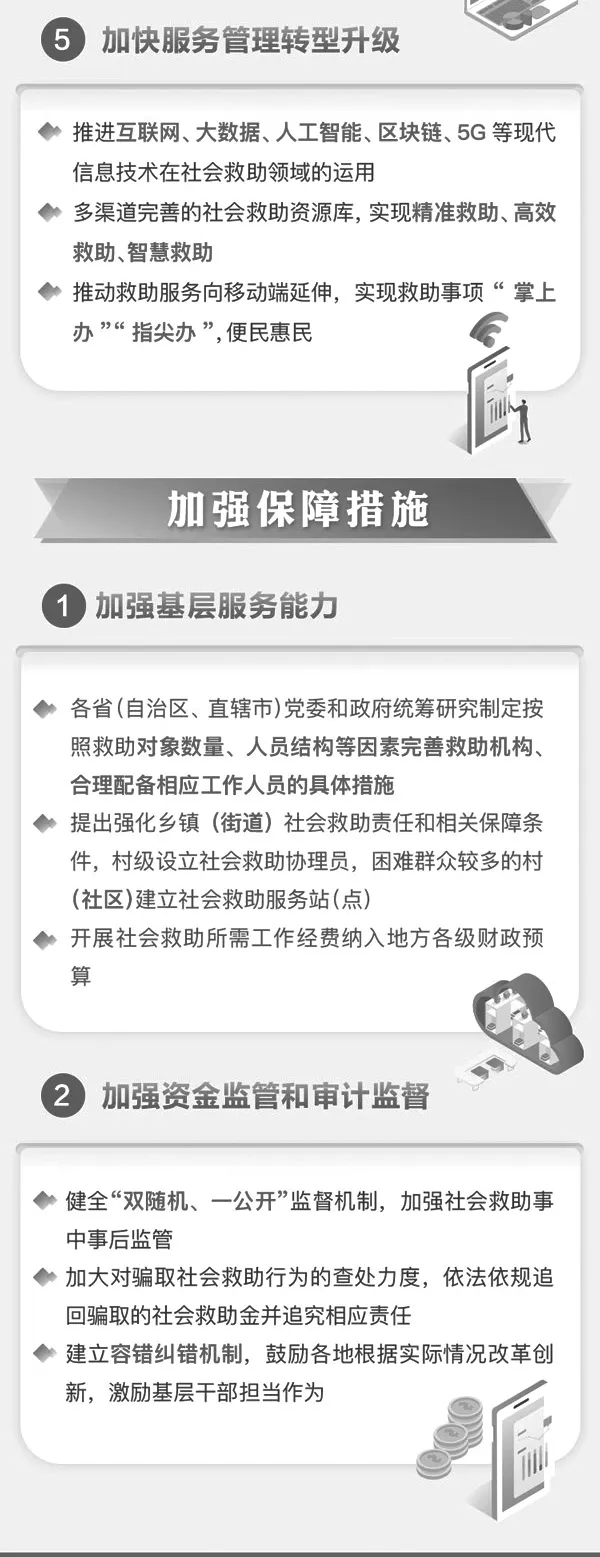

一图读懂《关于改革完善社会救助制度的意见》