狐界即人间

2020-12-19李郑龙

文|李郑龙

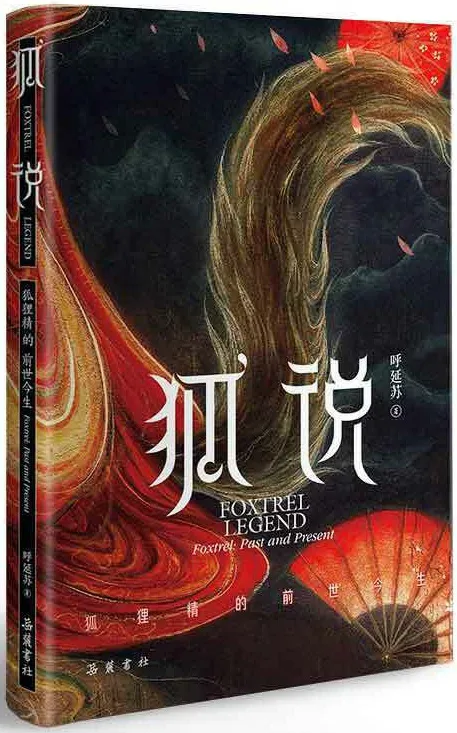

呼延苏 著岳麓书社出版:2020年9月 定价:78.00元

志怪文化在中国有着悠久的历史,若从《山海经》算起,起码也有两千多年了。而“狐狸精”作为志怪小说的核心之一,其故事自魏晋以来便连绵不绝,至明清达到高峰,成为中国文学的奇葩。有关狐文化的研究虽层出不穷,但大多囿于“文学”范畴,而能结合历史、文化、心理等诸多要素,对“狐狸精”文化做全盘梳理,并给出合理解释者,《狐说》堪为代表。虽然像其他同类著作一样,《狐说》利用的材料大多是“小说家言”,但作者行文却有着严谨的逻辑体系和叙述架构。本书有八章,四十八节,每节都是一个独立的主题,作者首先从概念探究入手,然后做辐射式延伸,结合丰赡的材料,往往能“小题大做”。

在第一章《狐之成精》中,作者直接了当地指出,中国文化中所谓的“狐狸精”,其实是指“狐狸变成的人”,这是中国“狐狸精”概念区别于西方纯动物类“狐狸”的重要特征。“狐狸”成精是“物老成精”这一中国特色思维的产物:在万物有灵的观念影响下,由A 物变成B 物的过程。在这个过程中,A 物可以是生命体,也可是非生命体,而所变之物,则一定是生命体。于是,“精”从最初的“精神”“灵魂”等概念,变成了一个实体名词,用来特指所变之物。而狐狸精,正是这一演变逻辑的产物。而西方文化中,狐狸虽频频出现(比如列那狐的故事),但充其量只是“拟人化”的语言故事角色,并不能变化成人。

东汉末年,中国本土的道教兴起,修仙思潮风靡一时,而作为与人类关系密切的“狐狸”,也开始向“神仙”行列迈进。动物成精,人们往往斥之为“妖”为“怪”,而狐狸精却能收获“狐神”“狐仙”的美名。为何在众多动物当中,偏偏狐狸能脱颖而出呢?首先,狐狸作为一种聪慧的小动物,对人类造成的危害较小,较之豺狼虎豹,更容易获得人的好感。在先民信仰中,九尾白狐曾就一度作为祥瑞受到推崇。其二,狐狸有对月亮“礼拜”“啼鸣”的习性,而在道教中,拜月采精是一种重要的修炼手段,古人很容易将两者结合起来,认为狐狸也是懂得“修行”的。

在古人笔下,狐狸精修仙主要有两条途径:一是由妖直接成仙,速度快,方法是媚惑采补、吸精拜月等邪术,效率高但风险大;一是走正路,靠服气、炼内丹,先成人再成仙,时间久而更安全。因修炼途径不同,于是便有了“狐妖”“狐仙”的区别。自唐初以来,“狐狸精”就逐渐成了百姓家的“保家仙”,当时有谚语称“无狐魅,不成村”。人们供奉“狐仙”,主要希冀求福避祸,保佑家宅平安。而“狐仙”因修行方法不正,要面临雷劫考验,故而也需有求于人,所以人与狐的关系远比与其他神灵紧密得多。虽然朝廷严禁“淫祠”,而狐仙庙却最终能遍布南北。

作为一本研究“狐狸精”的专著,《狐说》在写作上的另一特色就是十分注重细节,对“技术性”问题进行细致探究。在影视剧中,妖怪变成人往往为一瞬之事,然而“实际”情形要复杂得多。作者在《狐之变幻》中指出,狐狸必须变成人才能称之为“精”,其变化手段可谓五花八门。有关狐狸变化成人的记载,较早出现于晚唐时的《酉阳杂记》中:“(野狐)将为怪,髑髅拜北斗,髑髅不坠,则化为人矣。”可见在早期,狐狸想要变成人,必须借助人的头骨方能施展幻术。古代先民很早就有崇拜“北斗”的习俗,认为北斗七星蕴含巨大的能量,可影响人间的吉凶祸福。在道教中,更是将北斗七星神话为能“消灾减孽,延寿增福”的神灵,礼拜北斗遂成为道教的重要科仪。唐代崇信道教,而关于狐狸精技术细节大量的出现也集中于彼时,可以说,“狐媚”文化直接受到了道教的影响。

俗话说“狐狸的尾巴藏不住”,古人在描绘“狐狸精”种种神通时,也不忘记留个缺口。任狐狸精如何神通广大,尾巴却始终随身,虽然能靠障眼法瞒过一时,但一不小心就会暴露身份,为自己招来杀身之祸。因此,为安全起见,住在人家中的狐狸精,通常情况下都会隐藏形体,只靠声音与人交流。迫不得已要现身时,他们会用“狐衣”来装扮自己。狐狸会就地取材,用枯枝败叶变成衣服,凭借骷髅和北斗(有时是月亮)的灵力幻化成人,或者直接偷取人的衣服穿上。大体来看,狐狸精属于较为低级的妖精,他们即使能够幻化成人,所居住的地方还是以洞窟、荒冢为主,尚未摆脱兽之习性。

作者在考察狐狸精形象演变历程时,提出一个很有意思的问题:狐狸精是何时由“魅”转为“媚”的?根据《说文解字》,“魅”的本义为“老精物”,有妖鬼之气;而“媚”则是指喜悦,有男欢女爱之义。早期的狐狸精“魅”力十足,被诱惑的男女青年,往往表现出精神失常的症状,人类对狐狸精非打即杀,两者关系充满着紧张。而到了唐代,狐狸精则多以妖艳女子“媚”人,与人类的感情戏码增多,叙事由单纯的猎奇转向“香艳”。作者结合历史指出,大唐是一个高度开放的朝代,性观念也空前开放,女性地位也达到顶峰。前期有“狐媚偏能惑主”的武则天称帝,中后期有“三千宠爱集一身”“从此君王不早朝”的杨贵妃与李隆基种种风流韵事流播,文人学士以狎妓为美谈,迷醉于温柔乡之中。在此环境下,狐狸精成为香艳故事的主角也就不足为奇了。也正是这一转变,奠定了后世文学作品中经典的“狐女—书生”套路,以致狐狸精成为风骚善媚女性的代名词。

总而言之,《狐说》是一部阐述狐狸精文化的百科全书式的著作,在此我们也只能拈出其中几点供读者参考。当读完如此一部“洋洋大作”之后,我们不禁要问,作者耗费如许心血,除了满足我们的“猎奇心”之外,其用意何在呢?

作者在序言中曾言及,自己研究狐狸精,是为了探究所谓“一般的思想史”,揭示思想史中不为人关注的“暗流”。精英的思想史往往为人们所关注,孔子、释迦牟尼、亚里士多德、柏拉图……是高级知识分子讨论的对象,而对于普罗大众而言,可能更关注各种八卦新闻、养生知识、鬼神故事……两者之间存在一条巨大的鸿沟。而狐狸精文化,恰恰是连接这条鸿沟的一座桥。在笔者看来,呼延苏先生通过研究狐狸精文化,进一步理清了中国传统文化中“大传统”“小传统”的互动关系。

美国人类学家罗伯特·雷德菲尔德在其代表作《农民社会与文化》中曾提出“大传统——小传统”的分析框架,用来说明在复杂社会中存在的两个不同文化层次的传统。简单来讲,大传统指社会上层、知识精英所代表的文化,比如正统的儒家文化,以及士大夫创作的古典文学、诗词歌赋等等。而小传统则指农村中多数农民所代表的文化,比如鬼神崇拜、风间风俗等等。相当于我们通常所熟悉的“雅文化”和“俗文化”。之前的学者,通常将两种文化形态看成是二元对立的,即使有交集,也是大传统侵蚀小传统,雅文化主导(改造)俗文化。而《狐说》一书则提出了新的见解,俗文化一方面受雅文化的塑造,但同时也在影响并引导着雅文化的发展方向。狐狸精属于民间神祇,一直不被官方认可,是严打对象。而实际上,其形象早已深入民间,唐以后几乎村村祭祀,家家供奉;到明清时期,官员士大夫也视祭祀狐仙为常事,其通达者如蒲松龄、纪晓岚之辈,公然以狐狸精为写作主题,借其口宣扬儒家之纲常教化,通过狐狸精之口嘲笑、批驳儒者之迂腐。主流文化对“异类文化”的包容,反映在文学作品中,最直接的就是狐狸精的地位大幅上升:他们也可以通过法律渠道维护自身的正当利益,可以与人类把酒言欢、吟诗作对,甚至可以跟人类义结金兰、情同手足……人与妖物关系之和谐融洽,而在其他文化传统中(比如基督教文化)是难以想象的。在这个层面上,可以说《狐说》一书对我们甄别、理解优秀的传统文化,有着重要的借鉴价值。

呼延苏先生为出版名宿,对中国志怪文化的钻研十数年如一日。其流畅生动的文笔以及独到犀利的见解,使得《狐说》一书处处闪耀着幽默的智慧。我相信,对中国志怪文化感兴趣的读者,于此书一定不会失望。■