近代徽商衰落及身份界定问题再审视

2020-12-18梁仁志

摘 要:近代以后,徽商兴起与发展的内外动因依然存在,数量仍然十分庞大,故认为近代徽商彻底衰落甚至“几乎完全退出商业舞台”的观点应予以修正。在研究近代徽商时,一是必须将寄籍他乡但仍对徽州保持较强认同感并有密切联系的徽州商人视为徽商;二是必须注意到近代徽商依然“商成帮”的历史史实;三是必须正视近代徽商总体实力及其在中国商界的地位相较于明清徽商确实有了较大幅度下降的客观事实。近代徽商研究的不足,既有学界重视不够的主观因素,也有资料缺乏的客观因素。随着近代徽商资料的不断丰富和新的研究理论与方法的不断运用,特别是新的重要问题的提出,以及学界的日益重视,可以预期近代徽商研究必将快速发展,也必将推动徽商研究再出发。

中图分类号:K25文献标志码:A文章编号:1001-2435(2020)06-0053-09

关键词:近代徽商;徽帮;籍贯

Abstract: Since the modern times, the internal and external causes of the rise and development of Huizhou merchants still existed, and the number was still very large. Therefore, the opinion should be rectified that Huizhou merchants declined and even “disappeared from the historical stage”. Firstly, in the study of modern Huizhou merchants, it is necessary to regard as Huizhou merchants those living outside Huizhou who had a strong sense of identity and kept close contact with Huizhou. Secondly, pay attention to the historical fact that the modern Huizhou merchants were still “gang of merchants”. Thirdly, we must face up to the fact that the overall strength of modern Huizhou merchants and their status in the Chinese business community did have a greater decline in the Ming and Qing Dynasties. The deficiency of research on Huizhou merchants in modern times is not only caused by the subjective factor of undervaluation, but also caused by the objective factor of insufficient resources. With the unceasing excavation of resources and emergence of new issues, as well as the increasing attention of the academic circles and the continuous application of new research theories and methods, it can be expected that the study of modern Huizhou merchants will develop rapidly, which will certainly push forward the Huizhou merchant research.

如果從傅衣凌1945年发表的《明代徽商考》一文算起,徽商研究已经走过了近80年的历史,经过几代学者的不懈努力,业已取得丰硕成果。但毋庸讳言,当下的徽商研究仍然存在一定的问题,主要表现在两个方面:一是既有成果主要讨论明清徽商,对近代徽商关注甚少;二是出现了“徽学热,徽商冷”的现象,即正当徽商研究中一些老的论题亟待继续深入甚至反思,一些新的论题尚待开拓之时,研究热潮却已退去,研究队伍日渐萎缩,这与徽学研究较为活跃的总体发展态势形成了较为鲜明的对比。张海鹏曾指出,徽学的研究课题“往往又与徽商有密切的关系,在某种意义上说,徽商是其酵母”。[1]前言深刻揭示了徽商研究在徽学中的基础性地位。因此,“徽学热,徽商冷”现象的出现,对于推进徽学研究是不利的。有鉴于此,本文拟对近代徽商衰落及身份界定等问题进行重新审视,并讨论近代徽商研究的出路问题,期望以近代徽商研究为突破口,推动徽商研究再出发。

一、近代徽商彻底衰落了吗?

学界主流观点认为,近代以后徽商就彻底衰落了。有学者指出:“道光以后,徽州茶商的盛而复衰,则表明徽州商帮的彻底衰落。”[2]609一些学者甚至认为,近代以后,徽商“几乎完全退出商业舞台”[3][4]79。可揆诸事实,显然并非如此。

一是近代以后徽商兴起与发展的自然条件和地域社会文化背景并未发生根本性改变,却为何断言近代徽商“彻底”衰落或“几乎完全退出商业舞台”?王廷元将徽商兴起的自然条件与社会文化背景归纳为“山多地瘠,耕地不足”“物产丰富,可供交换”“地近经济发达的富饶之区”“文化的发达”“经商的传统”“国内商业的发达,市场的扩大”等六个方面。[5]2-18这也是徽学研究者的基本共识。关于第一点,王廷元解释说:“徽州是个山多地瘠,粮食不足自给的地区,这种自然条件迫使徽人不得不外出经商谋生。”[5]2然而,近代以后徽州“山多地瘠,粮食不足自给”的状况并未改观。光绪二十九年(1903),旅居九江的徽商自述:“我新安六邑田少山多,经商者十居七八,而浔阳一隅,熙来攘往服贾者数约百千。”11917年,绩溪人程宗潮调查指出:“我绩处万山中,农产不丰,人民类皆奔走他乡以谋衣食。”[6]1918年,婺源人江学沂调查发现,婺源东乡龙尾村“米为最主要之食料……本地之粮,不过资本地三月余之食,余多由江西万年、乐平诸县输入,以补缺乏”。[7]同年,婺源人朗仁寿调查后也指出:“吾乡物产以茶叶、木材为大宗,石灰次之,此外若米若麦及一切杂粮,所产尚不足以自给,多由江西输入之。”[8]1930年,安徽省民政厅组织人员对省内各县县情进行了一次调查,结果表明,徽属各县本地粮食不足食的情况仍然十分突出,黟县“所产米麦杂粮仅敷全县四月民食,其每年不敷之粮食由祁运江西之米救济”[9],婺源“谷麦等仅足供婺源人民四个月之粮食”[10],其他四县情况皆如此。1935年,安徽省民政厅再次调查后同样发现,绩溪“本县米粮,不敷自给,多仰于旌德,年入约值三四十万元”,歙县“至食粮一项,所产不足自给,尚仰给于邻村,每年输入额约四五十万元”。[11]

关于第二和第三点,王廷元分别解释道:“徽州地区特产丰富,可供交换,为徽人经商提供了便利条件。”“徽州地近经济发达的富饶地区,便于徽州人从事商业活动。”[5]5、8这两点近代以后显然也无多大改變,且近代以后中国的经济和商业中心转移至距离徽州更近、交通更加便捷的上海,对徽商而言反而更为有利。关于第四点,王廷元解释为:“徽州地区文化的发达,对于徽商的兴起起着明显的促进作用。”[5]11而近代徽州文化依然较为发达,这点可以从民国时期徽州人的识字率中略窥一斑。

表1是安徽省民政厅1935年所作的统计。原表包含了当时安徽所属各县,表1仅列举了徽属六县及当时的省会驻地怀宁和省内经济相对发达的芜湖、合肥,这三地同时也是徽属六县之外识字率最高的地方。1935年已是近代晚期,但徽属六县的识字率仍然遥遥领先于皖属其他各县,且比省会驻地怀宁和号称“小上海”的皖南经济中心芜湖还高,徽州地区文化的发达可见一斑。关于第五点,王廷元这样解释:“徽人有着悠久的经商传统。他们在实践中积累了丰富的商业经验,这为明清时代徽商的腾飞打下了良好的基础。”[5]13毫无疑问,相较于明清徽商,对近代徽商而言,经商传统自然更悠久,经验更丰富。关于第六点,王廷元的解释是:“明清时期商品经济的发展为徽商的兴起提供了极好的外部条件。”[5]15近代以后,尽管中国遭遇“数千年未有之大变局”,但商品经济持续发展的总体趋势并未发生大的改变。

二是近代以后徽州人的经商风气依然很盛,从商比例依然很高,又如何断定近代徽商“彻底”衰落或“几乎完全退出商业舞台”?光绪五年,祁门县十一都一图七甲一牌共有9户人家,其中竟然有8户“以贸易为业”[12]102-103。据1917年绩溪人程宗潮对绩溪和祁门的调查,绩溪十一都“人颇富勤劳冒险之性,加之本地困贫,故千里之外皆有乡人经商之足迹……四民之中,商五,农三,工、士各一”[13],十四都“地狭人稠,居民多营商业”[14];祁门西南两乡商人“占十分之三”,“东、北、城三区则农民仅占十分之四,商居十分之四,士、工仅占十分之二”。[15]据1929年绩溪人曹诚英对绩溪旺川的调查,当地“商人约占居民二分之一”[16]。1930年代,“黟县人民在外经商者十分之六七”[17],婺源也是“营商业于异地者颇多”[18]。1928年六月间皖省政府举行了户口调查,“方法完密,办理认真,数字之可靠,迥非昔日草率从事者可比”[19]25。1930年,铁道部财务司调查科依据这次调查数据对京粤线安徽段七县人口职业分布情况进行了统计。

从表2可见,徽属绩溪、歙县、休宁三县人口的从商比例远超和县、郎溪、南陵、宁国四县。徽州人的经商风气一直延续到建国初期。据中共皖南区党委农委会在1950年所作的调查,当时“绩溪县余川村200户中,在家人口为631人,而出外经商的为210人;黟县南屏村975个居民中,其中外出经商的有193人”[21]3。

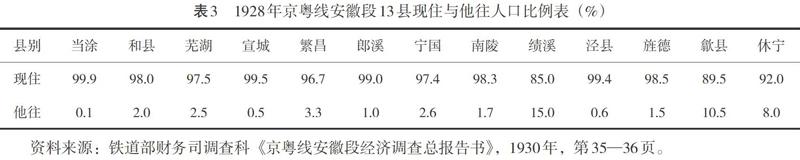

由上可知,近代徽州人的经商风气依然很盛,从商比例依然很高。这也导致了近代徽属各县外出人口数量及比例的增高。1930年,铁道部财务司调查科还依据1928年6月间皖省政府户口调查数据,对京粤线安徽段13县他往人口情况进行了统计(表3),并分析指出:“本地段他往人口,最多者首推歙县,次休宁、绩溪……他往人口百分比最高者,首推绩溪,次歙县,又次为休宁……查绩溪、歙县、休宁他往人口特多之故,不外三点:1.地据丛山,食不足以自给;2.山中多瘴气,男子易犯臌胀病;3.经商日久,惯住外乡。”[19]36

由于近代徽州男子仍然多外出经商,徽州妇女无法应付一些较为繁重的农业生产劳动,不得不借助外来劳动力,导致客籍男子来徽州者颇多。如1930年代的黟县,“农民以妇女占三分之二,男子以客籍为多”[9];1940年代的祁门,“据当地多数人谈话,俱强调今日女多于男……居民中客籍甚多,当地土著仅占十之五六”[22]。男子长年在外经商不归,只留徽商妇空守家园,甚至还给近代徽州的社会风化造成了压力。1943年,任职于安徽省府的洪素野赴皖南调研,在考察歙县后指出:“闻徽州男人长年经商客地,加之以前交通阻塞不易回乡,‘商人重利轻离别,妇人自难免闺怨之苦,故此间俗谚有‘笑穷不笑娼之语,亦强自掩饰耳。”[23]

综上,一方面,近代以后徽商兴起与发展的自然条件和地域社会文化背景并未发生根本性改变,也即近代徽商兴起和发展的内外动因依然存在。既如此,则无论近代社会多么纷扰,商场多么残酷,大量徽州人必然会继续在商场上打拼。相较于明清徽商“执商界之牛耳”的辉煌和以宁波商帮等为代表的近代其他商帮的迅速崛起,说近代徽商衰落当无疑议,但说他们“彻底”衰落甚至“几乎完全退出商业舞台”,就不符合基本的逻辑和常识了。另一方面,近代以后徽州人的经商风气依然很盛,从商比例依然很高,也即近代徽商的数量依然相当庞大。这恰恰证明了前面的推断。既如此,则近代以后徽商“彻底”衰落甚至“几乎完全退出商业舞台”的观点,显然是站不住脚的。故而,将徽商研究时段主要集中在明清而忽视近代,既不符合客观历史事实,也不可能真正揭示徽商兴起、发展、繁盛、衰落的整体脉络。因此,加强近代徽商研究十分必要。

二、近代徽商身份如何界定?

何为“徽商”?王廷元认为:“所谓徽商,是指明清时期徽州府籍的商帮集团。”[24]440张海鹏指出:“商帮,是以地域为中心,以血缘、乡谊为纽带,以‘相亲相助为宗旨,以会馆、公所为其在异乡的联络、计议之所的一种既‘亲密而又松散的自发形成的商人群体。”[24]前言1995年,“对驰骋明清商业舞台数百年的徽州商帮进行了迄今为止最全面的研究”[25]432的《徽商研究》一书出版。王廷元在该书中进一步明确提出:“徽商应该是指以乡族关系为纽带所结成的徽州商人群体,而不是泛指个别的零散的徽州籍商人。徽商应与晋商、陕商、闽商一样,是一个商帮的称号。”[2]11996年,张海鹏继续强调:

我们必须把“徽商”和零散的徽州商人区别开来。应当明确,徽商衰落了,不等于徽州商人消亡了。早在明代,“徽”“商”二字在文献上就连在一起使用,表明“徽商”是一个商人群体,也即是一个商帮的名称……我们研究明清时期的徽商,實际是研究徽州商帮而非零散的徽州商人,“徽商”二字相连是有特定涵义的。我们搞清楚“徽商”这一专用名词之后,自然也就清楚了“徽商的衰落”是指这个商帮的衰落,或者说这个商帮主体的衰落,并非说徽州商人都衰落了……同时,我又觉得徽商研究不能只终于道(光)、咸(丰),还可以向下延伸,只是对后来徽州商人的研究,不是属于商帮史的范畴,而是中国商业史的范畴了。[26]序

正是循着这样的思路,《徽商研究》一书将“徽人从商风习的形成”“徽人结伙经商的现象已很普遍”“‘徽‘商(或‘徽‘贾)二字已经相联成词,成为表达一个特定概念的名词而被时人广泛应用”“作为徽商骨干力量的徽州盐商已在两淮盐业中取得优势地位”等作为徽商群体形成的四个标志。[2]5-7以上观点在学术界特别是徽学界产生了广泛影响,甚至可以说在较大程度上左右了后来徽商研究的理路。

张海鹏、王廷元的观点颇具启发性和指导意义。但与此同时我们也应看到,他们所定义的“徽商”主要是指传统时代特别是明清时期的徽商。近代以降,中国的社会性质由封建社会转变为半殖民地半封建社会,徽商商业经营和生存的社会环境已经发生了深刻变化。在这种状况下,徽商群体无论是内在的思想观念,还是外在的商业组织形式和生存方式,都必然会随之发生深刻变化。因此,我们对近代徽商身份的界定也应与时俱进,进行新的思考。

首先是近代徽商的籍贯问题。封建社会人们的籍贯观念颇为强烈,尽管明代就已经出现了商人在经商之地侨寓定居的趋势,徽商自不例外,但明清时期绝大多数徽商仍然坚守徽州籍贯,甚至有在外侨寓上百年甚至数百年依旧保持徽州原籍的徽商家族。如歙县周邦头周氏家族,据民国时期周氏后裔周弻忠回忆:“自嗣晨公始迁于芜也,由一世、二世以至我高曾祖考更七世矣。而我祖茂洋公,以道光戊子举人联捷成进士,供职农部,犹徽籍也。入芜湖籍者,自我先伯镇裕公始,至我仅两世耳”。1近代以后,社会动荡,归途难安,加之受到新式思想所引起的人们籍贯观念的松动,为方便商业经营与生活,徽商在经商之地寄籍或占籍的人数不断增加,蔚成风气,甚至超过了仍然固守原籍的徽商人数。因经商,徽州汪氏宗族于明朝中叶就开始陆续定居杭州,据唐力行对其后裔清末民国时期在杭州寄籍情况的统计,当时“寄籍者已达十之七八,而籍贯乡里者仅为十之二三”[27]313。详见表4。

对这些寄籍他乡,已非“徽州府籍”的徽州商人,我们能否根据张海鹏、王廷元的定义,将他们排除在“徽商”群体之外呢?民国绩溪人王集成在给他自己准备纂修的《绩溪县志·食货志》所写的序文中说:

朱子生于剑州之尤溪尉官舍,其祖墓并在建州之政和,本省以建州籍登第,且久居崇安,而自署“新安朱熹”,诚以世系本源悉在婺源,不应自我而绝,固贤者熟计。胡光墉虽生于浙江,又久客宁波,商寓杭州,而其本籍则属绩溪胡里,当日阜康庄所用人往往为绩溪同乡,其捐助绩溪城隍庙大铜钟存胡里。胡氏之至杭州者亦颇与之周旋,不忘绩溪,固视朱子新安为尤切。今各志传均以为杭州人是,岂光墉之志?特为立传。2

在这里王集成就明确指出,尽管胡雪岩已入籍杭州,但由于其自我认同仍为绩溪,且与绩溪保持着非常密切的关系,故《绩溪县志》应为其立传。这条材料可以说是对胡雪岩籍贯问题的一个极好的注解。据此我们认为,尽管寄籍他乡,但只要祖籍是徽州,且仍对徽州保持较强认同感并有密切联系,仍应将这些商人视为徽商。也就是说,近代徽商并非特指近代徽州府籍商人。因为,如果将寄籍他乡的徽州商人一律排除出“徽商”队伍,恐怕近代徽商的研究就难以入手,甚至连明清徽商研究中的很多立论也站不住脚。

二是近代徽商与商帮的关系。把“徽商”视为“商帮集团”是易于理解的,也是十分必要的。如果将“徽商”仅仅理解为徽州商人个体,将会给徽商甚至徽学研究造成较大的困扰,同时也不能很好地理解徽州“商成帮,学成派”[28]的特色。但张海鹏认为,对于道、咸以后徽商的研究已“不是属于商帮史的范畴,而是中国商业史的范畴了”,他的言下之意是近代作为“商帮”的徽商已经不复存在,而仅仅是“零散的徽州商人”了。可令人玩味的是,近代以后“徽帮”一词却频见于文献,如近人刘锦藻曾说:

徽州控赣、浙之冲,而江左之管钥也……地濒新安江之上游,又当黄山之阴,田谷稀少,不敷事畜,于是相率服贾四方。凡店铺、钱庄、茶、漆、菜馆等业,皆名之曰“徽帮”,敦尚信义,有声商市。休宁东南有屯溪镇,为茶市聚处,东下杭州,西达九江,北至芜湖,每岁输出可百万箱,而祁门红茶尤著闻。[29]10561

民国《安徽概览》中记述,歙县“境内土地跷瘠,不利农耕,居民除制墨种茶外,多远出经商,遍布各地,也有‘徽帮之称”。11933年安徽省民政厅的调查报告中说,歙县“居民除制造笔、砚、徽墨外,大都远出经商,足迹遍江浙,称曰‘徽帮。其擅长经商之才,而见重商场,皆其民性之发扬也”[30]。甚至在新中国成立初期的文献中,对徽州商人的通称仍为“徽帮”,如1950年中共皖南区党委农委会调查指出,皖南“部分农村地区经商的人很多,尤以徽州地区为最著名,他们足迹遍及江、浙一带,有‘徽帮之称”[21]3;1954年,胡兆量在徽州专区调研后指出:“由于人口众多,山多地少,陆上交通便利,茶叶大量供应外区,而粮食每感到不足。徽州各县外出经商的人数特别多……近百年来沿海江浙商业集团兴起后,‘徽帮势力相对地削弱了,但从事商业活动的传统至今仍影响着本区人民的生活。”[31]

日本学者认为,清末中国的“帮”乃“系同乡人中之同业者,另成立一小团结”。2清末日本驻汉口领事水野幸吉也认为:“所谓帮者,皆同乡商人相结合而成一团体,各冠以乡里之名。”[32]248可见,“帮”是地缘与业缘相结合的产物,那么“徽帮”显然是指徽州籍同业商人的集团。从这个角度理解,一方面,我们可以确定近代徽商仍然是以商帮的面貌存在的,“近代徽商是有商而无‘帮”[33]的观点应予以修正;另一方面,我们也必须认识到,近代徽商与明清徽商确实存在一定的不同,近代徽商侧重“业缘”与地缘的结合,明清徽商则侧重“血缘”与地缘的结合。这种不同恰是徽商近代转型的必然结果和明证。这也表明,近代以后徽商并非一成不变、顽固不化,并因此迅速走向所谓“彻底”衰落甚至“几乎完全退出商业舞台”的,他们也在不断地与时俱进,以适应近代中国“数千年未有之大变局”。

三、近代徽商研究出路何在?

较早关注近代徽商的是日本学者重田德。他在1967年利用民国《婺源县志》中的商人记载,考察了清末徽州特别是婺源商人,指出:“徽商的代表性行业——盐、典当业,在尚未完全衰败之前,便向新兴的以茶、木业为代表的新阶段转移。因此,这不是单纯的衰败过程,而是一个新阶段的展开过程,而且随着这个过程的展开,徽商本身也在构造方面发生变化,这就是婺源商人的抬头……20世纪初……中国茶叶市场构造的变化,使以绿茶为主要生业的婺源和徽州其他县的绿茶发挥优势,并成为茶商发展的基础。因之,我以为徽商界限的克服,便是徽商这个历史范畴的自我否定和解体。而未能解决这一课题的婺源商人,依然囿于徽州商人的界限之内。”[34]447-448这段论述揭示了近代徽商的与时俱进,表明他们也在自觉不自觉地迈向近代化。但该文并未引起徽商研究者的重视。其后,近代徽商研究进入了较长的空档期,其间仅有零星研究成果出现,与同一时期明清徽商研究异军突起的状况形成较大反差。

20世纪90年代以后,近代徽商开始引起地方文史工作者的注意。1992年,朱世良以史话形式描述了近代徽商的经营谋略和轶闻逸事。[35]1993年,景德镇市政协文史资料研究委员会考察了近代徽商在景德镇的经营情况。[36]1996年,黄山市政协文史资料委员会对49个近代徽商群体或个人的创业经历进行了个案描述;[26]1张朝胜则专文论述了民国时期的旅沪徽州茶商,并对徽商衰落论提出了质疑。[37]

进入21世纪,近代徽商的研究势头得以延续。2001年,李勇在硕士论文中对“近代徽商工商业活动的特征”“外国资本主义势力的入侵对近代徽商的影响”“近代徽商的衰落”等三个问题进行了简要探讨,并认为“近代徽商是有商而无‘帮”的。[33]这当是对张海鹏近代徽商研究“不是属于商帮史的范畴,而是中国商业史的范畴”[26]观点的回应。2002年,绩溪县地方志办公室对近代绩溪商人的活动进行了系统论述。[38]2004年,何建木在博士论文中考察了清、民国时期的婺源商人。[39]2008年,冯剑辉在博士论文中对近代徽商在传统行业的经营情况及转型问题等进行了讨论,并对近代徽商“解体论”“落后论”提出批评。[40]由于明清与近代无法截然分开,因此,在以往徽学研究成果中对近代徽商多有涉及。

总体而言,学界对近代徽商研究的重视程度尚显不够,相关研究也较为薄弱。究其原因主要有二:一是主观原因,即学界对近代徽商关注不够,这是因为徽商研究主要在明清史学界,近代史学界鲜有人问津;二是客观原因,即近代徽商资料较为缺乏。所谓“巧妇难为无米之炊”,可以说,近代徽商研究的困境在很大程度上正是由于史料的缺乏。史料缺乏之原因大体有三:首先,近代徽商相较于明清徽商实力确实有了较大幅度下降。一个较为明显的证据便是,尽管近代徽商依然“从商如流”,但独立经营者少,为人佣者众。如明清典当业几乎被徽商垄断,但到了清末,作为徽商大本营之一的汉口的当铺,“开业需多额之费用,与种种烦琐之手数。因由官许其垄断利益,其事业比较的着实,为豪户营之者较多,(但稍有例外)大抵由三五人之合资所成者也。然当主虽有声望,多不通其业务,必别选用勤勉廉直足以谋业务发达之司事人,于汉口称之为管事的,多用徽州人”[32],即从事典当业的徽商依然很多,但地位却与以往大不相同。再如民国初年婺源东乡龙尾村外出经营的徽商:

本地人之习惯对于商业最为欢迎,往往未及成年则谋生远地。但经商地点不同,所营业务亦不一致。总计本地商人凡六十余,在汉口者五,皆操茶业者也;上海三,皆操当业者也;海门一,崇门五,乃操当业,或钱业,或杂货业者也;至若内地,则屯溪约十余人,经营茶业或钱业;余则均在乐平,或营钱业、布业,而以杂货业为最普通。沪汉诸地乃通商大埠,商人每岁所入,多者三四百元,少者亦五六十元,惟消费浩大,储蓄较难。乐平、屯溪诸地,薪俸甚轻,多者百余元,少者二三十元耳,岁入五六十元则最占多数。以上皆指为人营谋者也,若独立自力经营者,仅数人而已。然又苦无大资本,获利甚微。除此以外,则为每年营业于茶号中之茶工,约四十余人,大概薪俸在二三十元之间。[7]19

民国初年旅居休宁的黟县人曾说:“吾黟人皆轻去其乡,不得已也。通都巨镇,成业寥寥,商而佣者十居八九。”2徽商实力的衰微必然导致相关文献记载的减少。其次,近年来近代徽商资料的人为封锁情况较为严重。据初步了解,原徽州所属各县档案馆均是近代徽商资料相当重要的收藏单位,但由于种种原因,馆藏资料常常秘不示人,研究者查阅起来颇为困难。这种独占史料的风气这些年来在徽学研究的相关单位甚至学者中也多多少少存在。与此同时,一些大型公共徽学资料收藏单位,因查阅复印资料费索价过高,令本就清贫的史学研究者只能望而却步。这些情况在一定程度上阻碍了近代徽商资料的收集整理工作。再次,近代徽州长期战乱和动荡,也使得近代徽商资料散佚严重。近代徽商资料的缺乏与明清徽商资料的丰富形成鲜明对比,从而进一步强化了明清徽商兴盛而近代徽商衰落的印象。

当下,要想解决近代徽商资料缺乏的问题,可能的途径主要有四。一是加强对近代徽商会馆、公所、同乡会等所编纂的部分会馆录、征信录等等原始文獻的搜集整理。清末咸同兵燹后及民国初年,劫后余生的徽商重新返回经商之地收拾残局,力图东山再起,掀起了重修会馆、公所、同乡会的高潮。作为这一活动的记录和对捐助者进行褒奖、管理账目等的实际需要,会馆录、征信录等大量编修。上海市图书馆、安徽省图书馆、黄山学院图书馆及原徽州所属六县图书馆、档案馆等都有保存。笔者与李琳琦先生即合作点校整理了22种徽商会馆公所征信录资料。[41]二是充分利用近代报刊资料。“中国国家数字图书馆”“民国时期期刊全文数据库”等网站和数据库收集了数十种在近代徽州本土编辑、出版、发行的期刊,中国国家图书馆还收藏有《徽州日报》《中国日报》《中国民报》《前线日报》《皖南日报》《复兴日报》《中华日报》等一批在近代徽州本土出版的报纸,以及如《申报》等一批近代在全国颇有影响力的报纸,这些报刊对近代徽州经济状况及徽商活动均有大量记载,从而为我们进行近代徽商研究提供了丰富的史料。三是注重近代徽州地方志、家谱资料。近代徽州地方志、家谱中也有大量近代徽商资料。如民国十二年(1923)所修《黟县四志》,其叙事“自同治十年(1871)辛未接续至民国十二年(1923)癸亥为断,计五十三年”。1民国十四年(1925)所修《婺源县志》卷33《人物七·孝友七》、卷42《人物十一·义行八》、卷48《人物十二·质行九》等为“庚申续编”,即是民国庚申(1920)时在光绪九年(1883)所修《婺源县志》基础上增补而成,以符“大致仍旧而不无增减”2的撰述宗旨,“庚申续编”的叙事当自1883年至1920年,据笔者仔细检阅,中间仅有个别例外。这就使得民国《黟县四志》中的“人物”与民国《婺源县志》卷33、卷42、卷48中的“人物”几乎都是近代人物,而这些人物中就有大量徽商。据粗略统计,民国《婺源县志》卷33、卷42、卷48这三卷中有近代徽商615名,可以说此三卷及民国《黟县四志》中的“人物”部分就是一部典型的“近代徽商资料集”。四是重视原徽州所属六县及近代徽商活跃地区的地方文史资料。上面刊载了大量有关近代徽商活动的回忆性、研究性文章,可以为我们的研究工作提供一定的参考。此外,近代徽州契约文书档案中也蕴藏着丰富的徽商资料,应予以高度重视。随着近代徽州会馆、公所、同乡会征信录资料及方志、家谱、契约文书档案、报刊等文献资料的大量发掘整理和电子化,近代徽商资料将更多地呈现在徽学研究者面前,加之新的研究理论与方法的不断运用,必将推动近代徽商研究的快速发展。

李剑鸣曾指出:“研究一个问题,运用一定的材料和方法,最终是为了建构新的历史解释。”[42]228尽管不断采用新的史料和新的研究理论与方法,势必成为近代徽商研究发展的重要出路,但近代徽商研究的真正出路更在于新问题的提出。美国学者乔·古尔迪和英国学者大卫·阿米蒂奇在《历史学宣言》一书中说:“就后顾瞻前而言,历史学是特别有希望的一门学科,因为史学家本来就是研究时代变迁的高手。”[43]15近代中国恰逢“数千年未有之大变局”,使看似落日余晖的近代徽商始终处在最激荡的时代变迁中。近代徽商与近代社会剧变的互动关系、徽商近代转型的基本机制和脉络、近代徽商与明清徽商的关系及异同等等问题,遂成为“近代”这个特殊时代给近代徽商研究提出的新的根本性问题。要想更加深刻地认识和理解近代徽商以及近代中国社会,就必须要敢于提出并回答好这些问题。

四、余 论

毋庸讳言,徽商研究的总体发展状况跟学界乃至社会的期待还存在一定的差距。尽管明清徽商史料十分丰富,甚至有时还呈现出爆发式增长,相关研究也一直在持续,但徽商研究的学理却并未取得预期进展,诸如徽商为何能够延续六百年、六百年徽商发展脉络及其阶段性特征如何、徽商商业制度的整体面向究竟如何、徽商与晋商的差异到底何在、徽商的国际影响究竟如何等等重要问题至今也都未得到很好地解答。近代徽商研究也更多地是从史料到史料,去回答一些诸如某些商人的生平、家世及其经营状况等个案甚至碎片化的问题,高质量的系统性、综合性考察与制度史研究成果尚不多见。以至于徽商研究尽管已经走过了近80个年头,但我们对徽商形象的整体认知仍然不够清晰,理解也不够深刻和全面。徽商研究对学术前沿问题的回应和对现实问题的观照也略显不足。徽商研究的困境又进一步制约了徽学研究的发展。因此,如何真正从问题意识出发,充分发掘利用新史料、新理论和新方法,去推动近代徽商研究,进而以近代徽商研究为突破口推动徽商研究再出发,当是我们应予以高度重视的问题。

参考文献:

[1] 张海鹏,王廷元.明清徽商资料选编[M].合肥:黄山书社,1985.

[2] 张海鹏,王廷元.徽商研究[M].合肥:安徽人民出版社,1995.

[3] 李则纲.徽商述略[J].江淮论坛,1982(1):14-18.

[4] 高寿仙.徽州文化[M].沈阳:辽宁教育出版社,1998.

[5] 王廷元,王世华.徽州文化全书·徽商[M].合肥:安徽人民出版社,2005.

[6] 程宗潮.绩溪全境乡土物产调查报告[J].安徽省立第二师范学校杂志,1917(4):12-15.

[7] 江学沂.婺源东乡龙尾村民生状况调查报告书[J].安徽省立第二师范学校杂志,1918(5):12-20.

[8] 朗仁寿.婺源北乡乡土物产之调查[J].安徽省立第二师范学校杂志,1918(5):24-27.

[9] 安徽省民政厅:安徽省黟县农业状况调查表[J].安徽民政月刊,1930(18、19):35-36.

[10] 安徽省民政厅:安徽省婺源县农业状况调查表[J].安徽民政月刊,1930(20):36-37.

[11] 安徽省民政厅:安徽省芜屯公路沿线经济概况[J].安徽政务月刊,1935(6):58-61.

[12] 王钰欣,周绍泉.徽州千年契约文书 清·民国编:第3卷[M].石家庄:花山文艺出版社,1993.

[13] 程宗潮.绩溪十一都乡土社会状况之一览[J].安徽省立第二师范学校杂志,1917(4):15-16.

[14] 程本魁.绩溪十四都乡土地理调查报告[J].安徽省立第二师范学校杂志,1917(4):10.

[15] 李家駬.祁门全境乡土地理调查报告[J].安徽省立第二师范学校杂志,1917(4):6.

[16] 曹诚英.安徽绩溪旺川农村概况[J].农学杂志,1929(5、6):227.

[17] 安徽省民政厅:安徽省黟县工业状况调查表[J].安徽民政月刊,1930(18、19):37.

[18] 李洁非.婺源风土志[J].学风,1933,3(9):64.

[19] 铁道部财务司调查科.京粤线安徽段经济调查总报告书[M].南京:铁道部财务司调查科,1930.

[21] 中共皖南区党委农委会.皖南区农村土地情况[C]//华东军政委员会土地改革委员会.安徽省农村调查.上海:华东军校委员会土地改革委员会,1952.

[22] 洪素野.世界著名红茶产地:祁门的山水人物——皖南纪行之一[J].旅行便览,1943(5):12-17.

[23] 洪素野.一片孤城万仞山:徽州景物——皖南纪行之二[J].旅行便览,1943(7):1-10.

[24] 张海鹏,张海瀛.中国十大商帮[M].合肥:黄山书社,1993.

[25] 卞利.20世纪徽学研究回顾[C]//安徽大学徽学研究中心.徽学:第2卷.合肥:安徽大学出版社,2002.

[26] 黄山市政协文史资料委员会.徽商系列丛书·近代商人[M].合肥:黄山书社,1996.

[27] 唐力行.徽州宗族社会[M].合肥:安徽人民出版社,2005.

[28] 张海鹏.徽学漫议[N].光明日报,2000-03-24(9).

[29] 刘锦藻.清朝续文献通考 卷313 舆地考九[M].北京:商务印书馆,1955.

[30] 安徽省民政厅.各县民政概况·歙县[J].安徽民政季刊,1933,1(1):431-438.

[31] 胡兆量.徽州专区经济地理调查报告[J].教学与研究,1955(2):22-28.

[32] 水野幸吉.汉口:中央支那事情[M].上海:昌明公司,1908.

[33] 李勇.近代徽商研究[D].芜湖:安徽师范大学,2001.

[34] 重田德.清代徽州商人之一面[C]//刘淼.徽州社会经济史研究译文集.合肥:黄山书社,1987.

[35] 朱世良.徽商史话[M].合肥:黄山書社,1992.

[36] 中国人民政治协商会议景德镇市委员会文史资料研究委员会.景德镇徽帮(景德镇文史资料 第9辑)[M].景德镇:政协景德镇市委员会文史资料研究委员会,1993.

[37] 张朝胜.民国时期的旅沪徽州茶商——兼谈徽商衰落问题[J].安徽史学,1996(2):74-77.

[38] 绩溪地方志办公室.绩溪徽商[M].绩溪:皖宣内部图书(2001)第18号,2002.

[39] 何建木.商人、商业与区域社会变迁——以清民国的婺源为中心[D].上海:复旦大学,2006.

[40] 冯剑辉.近代徽商研究[D].济南:山东大学,2008.

[41] 李琳琦,梁仁志.徽商会馆公所征信录汇编:上、下册[M].北京:人民出版社,2016.

[42] 李剑鸣.历史学家的修养和技艺[M].上海:上海三联书店,2007.

[43] 乔·古尔迪,大卫·阿米蒂奇.历史学宣言[M].孙越,译.上海:上海人民出版社,2017.

责任编辑:汪效驷