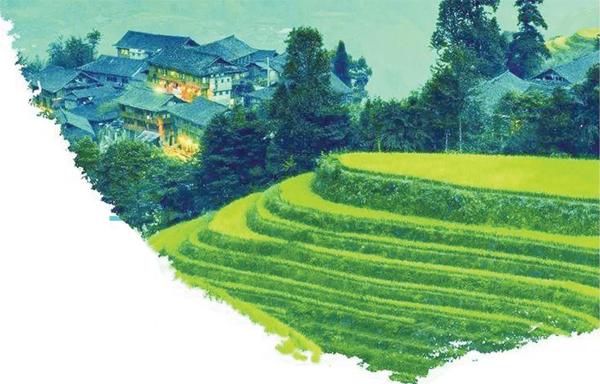

绿水青山色,人间仙境佳

2020-12-18

习近平总书记在生态文明建设方面提出,“像保护眼睛一样保护生态环境”“良好生态环境是最普惠的民生福祉”“山水林田湖草是生命共同体”“共谋全球生态文明建设,深度参与全球环境治理”。保护生态环境,就是保护我们人类自己。保持天空的湛蓝,保持大地的翠绿,保持山泉的甘甜,是每一个地球人义不容辞的责任。

天边小城

在生态大变迁中,云朵的尽头,无穷的远方,大自然的少女心,给塔克拉玛干大沙漠披上了绿色嫁妆,培育着沙尘暴眼里的宁静。多少坚韧、执著、奢侈的温存,抵达且末人终极的理想追求,治沙造林已成为他们最崇高的生命仪式。我伫立在玉都宾馆窗前,凝视着天边变幻莫测的云层,心想且末人十分辛勤地致力于红枣、羊肉和大蒜的研发之后,已在开拓进取的甜蜜欢娱中,创造出自己所心爱的且末三宝商业体系。这是勾人心魂的生态标签。

如果经常下雨,别怪斯泰因没当面给且末人说,且末真不该如此苍老荒凉。正如高僧法显西行取经,途经楼兰古迹时说:“上无飞鸟,下无走兽,遍及望目,唯以死人枯骨为标识。”在西域诸国中,唯独且末是最幸运的,使当代且末人拥有了活力无限、源远流长的强大的文化基因库。然而,号称世界第二的塔克拉玛干大沙漠,以每年十几米的惊人速度,由东北向西南方向推进,以至于生态压力达到了临界点。若没有车尔臣河赐恩阻隔,这座天边小城终将遭遇楼兰古国式的灭顶之灾。

这事是真的,蕴含着大奥秘。唯有先知可以理通达这事,明白这异象。且末人可以理性地改造自己和自然,改造整个生态系统。唯有他们面对沙漠时具备这种灵活多变、有计划、有步骤的应变和致变能力。由此逻辑推论,且末人不想跟自然对立,也不想被沙漠包围;且末人有义务改造自然环境,使环境顺应且末人的要求,最终服从且末人的生态需要。如果换个同等区域讲,即便在改革开放时代,要动员所有人植树治沙,林木抚育,并将其转化为政治力量,也是一件相当不容易的事。

在惡劣的自然条件下,且末人需要经得起历史的检验,完成由沙进人退到由人进沙退的革命性变革。在这一点上,像且末人这样治沙造林业发展的情况,其实是颇为特殊的。为阻挡沙漠向西侵袭,保护车尔臣河西岸的生态绿洲,1998年就成立了治沙站,如今已由7人发展到60人,其中女职工23人。凡是卓越完满的事物,都要经过无尽的忍耐与无尽的奉献,就像我们找到了那长在过于缺乏甜蜜的沙漠玫瑰。

二十年来,且末人以他们的生态逻辑,战胜自然灾害,采用滴灌节水工程治沙造林。在每年春秋两季,且末人选用耐旱、抗风沙、适应能力强的柽柳、沙拐枣、胡杨、梭梭等树种,动员所有且末人自带工具和被褥,参与防沙治沙造林活动。更为可贵的是,还有很多人自发参与,不计报酬,共同建设绿色美丽家园。且末人每天向往的生态关怀,在越来越多的荣誉中,最终获得这种慰藉:治沙是艰难的,因此更要爱故乡。

(作者傅查新昌,选自《民族文学》汉文版2020年2期,有删改)

赏读感悟

文章通过写且末人积极进取的精神来写天边小城,写法可谓别出心裁。从全文看,既表达了作者对天边小城的赞美,又表达了他对且末人时刻拥有生态关怀的敬佩之情。

贺兰山下春风起

沙坡头上麦秸阵

“沙坡头到了!”不知是谁大声喊道。远处的贺兰山仿佛听到喊声,面颊变得通红。一边是黄河,一边是沙漠,“大漠孤烟直,长河落日圆”,谁说这不是山河与光影的完美交融呢。

山与河边,是沙漠。沙漠边,是包兰铁路,它像龙一样延伸到远方。铁路边是一个个方形的麦秸阵,它们像钉在沙漠外套上的纽扣,固定了移动的沙丘。麦秸阵里,居然长出了不知名的小草或者花儿,正晃着脑袋对春风微笑。麦秸阵那边,有人把沙子踩在脚下,弓着腰在忙碌,那是植树人的身影。

看龙一样延伸的包兰铁路,气势昂扬。沙坡头,原本只是黄河岸边一个大沙丘,人迹罕至,但世界上第一条铺设在流动沙丘上的铁路,就在这里穿越腾格里沙漠。

经过几代治沙人长期不懈的探索,在包兰铁路两侧密集的麦秸格状流动沙丘上,还建起了“五带一体”的防护体系,完成了人进沙退的壮举。麦秸方阵,不知凝聚了多少治沙人的心血和汗水,现在每年仍有全世界各地的人自发前来,参加到治理沙漠的公益活动中。

春天正当时,有人舍家弃业,正在铁路边植树造林和耕种。黄河渐渐转清,荒漠上的小草和花儿多了,小树苗也变成了小树林。良好的生态环境,给了许多珍稀动物一个温馨的家,沙坡头成了世界著名的旅游景点。

黄河耀亮凤凰城

黄河一直跟着我走。不,它似乎不再叫黄河了,水质明亮清澈,滋养着一路的稻禾和瓜苗。它仿佛也很平静和从容,就那样波澜不惊地向前流淌着。谁都不知道,它正暗暗蓄积着力量,准备蝶变和升华呢。青铜峡到啦,河流九曲汇青铜,天际奔涌到此平!没有丝毫的犹豫,它从坝顶一跃而下,演绎出一幕“飞流直下三千尺”的人间罕景。

难道就是这瞬间喷发的光芒,耀亮了银川,它故而其名?不,比这更美的是一个民间传说,它极大地丰富了我的念想。传说远古时,有一只象征幸福、吉祥的凤凰,从江南千里迢迢飞到塞北。但那时的塞上天地洪荒,旷野苍茫,凤凰祥瑞,给山披上绿装,使大地成为沃野,又让牛羊的奔跑声唤醒沉睡的平原。顿时,山青了,水绿了,牛羊壮了,人们黄发垂髫并怡然自乐。可凤凰为了护佑此地,竟然化作城池安定下来,故银川又别称为凤凰城。

我念想着银川的名字和由来,牵挂着善良、温婉的凤凰姑娘,情不自禁地走进银川市中心,在民族团结碑旁与她深情对望。而她静静地伫立在银川,也守望着西北。

塞上明珠胜江南

生活在这片土地的人们,他们心手一定是相连相牵的,同心同德地建设着自己的家园。南北方风物文化于此交融,就仅一转身,在银川市中心的一个花圃里,我看见牡丹花了。这些高贵的人间仙子,不在传说而在现实:她们真的就在这片土壤,在这个季节开花了。上苍在茫茫的戈壁之上,成就出一片胜似江南的塞上明珠。

白云下面是沙湖。湖边长满蓬蓬的草叶,尖尖的、密密的、连成片,中间开着蓝色的小花朵,像星星。这是什么花啊?还记得有一部电影叫《马兰花开》吗?是的,这就是马兰花,面对美好,它义无反顾地倾尽芳华,这个性格实在像极了大西北的人。

远处,贺兰山的脊骨若隐若现。山体,沙丘,湖泊,湿地……它们构成了一幅立体的水墨画,让那些在沙地赤足奔跑的人尽情地描绘。绿水微澜,春风正起,我不禁也奔跑起来,扑进了那片翠微湿地。

(作者邹安音,选自《人民日报海外版》2020年3月12日,有删改)

赏读感悟

本文采用移步换景的手法,从“沙坡头上麦秸阵”到凤凰城这一名字的由来,再到“塞上明珠胜江南”,作者表面上在写贺兰山下的美景,实际上是在写贺兰山下治沙人的顽强治沙的精神。题目一语双关,既实指贺兰山“春风正起”,又虚指贺兰山在生态保护方面“春风正起”,值得我们借鉴。