不同栽培密度对辣椒产量及病害发生的影响

2020-12-18梁传静张爱民王永平吴康云

梁传静 邢 丹 张爱民 王永平 吴康云

(贵州省农业科学院辣椒研究所, 贵阳 550009)

辣椒作为贵州省重点发展的特色经济作物,属劳动密集型产业,在目前的栽培模式中,不论种植、管理、采收环节都需要大量劳动力,导致产品成本较高,种植利润偏低[1]。机械采收可以省时省力,降低成本,提高利润。为了推进辣椒机械化进程,贵州省农业科学院辣椒研究所研发了辣椒新品种“辣研102”,该品种株型紧凑、抗倒伏、果实成熟度一致,适宜机械化采收。由于辣椒的农艺性状受气候、环境、栽培管理措施影响很大,机采专用型辣椒品种需制定科学简易、全程机械化配套栽培管理模式,做到良种配良法[2]。

基于以上背景,本研究以“辣研102”为材料,探究不同的栽培密度对辣椒产量及发病率的影响,以期为适宜机械采收的辣椒品种的配套栽培措施提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试辣椒品种为“辣研102”,该品种为贵州省辣椒研究所研发的簇生朝天椒品种。

1.2 试验地点

位于贵州省大方县黄泥塘镇西河村。试验地平坦、整齐、肥力均匀;土壤为黄壤,土种为小黄泥土,海拔为1354 m。

1.3 试验方法

1.3.1 试验设计 设计株间距分别为15 cm、20 cm、30 cm以及对照(株间距40 cm)4个处理,采用随机区组排列,每处理3次重复,每小区面积20 m2。试验采用地膜覆盖起垄栽培,垄高 20 cm,每垄种植2行,行距30 cm,单株定植。2月10日播种育苗,5月1日定植。田间管理同当地大田常规管理。

1.3.2 调查方法 7月14日至7月30日,于辣椒挂果中期进行病害调查。采用直接计数法,调查小区内所有辣椒植株,合并统计各类辣椒病害植株数。每个处理发病率为各调查小区发病率的平均值。

发病率 = 发病植株数 / 调查总株数×100%

1.3.3 产量测定 鲜椒成熟时进行测产,选择具有代表性的上、中、下三种类型样本,按照五点取样法,取5个点,每点连续取5株,共计25株,测每株的总果数(含已采收红椒和青椒)、测鲜椒单果质量、算出单株平均产量。以单株鲜椒平均产量乘以每667 m2的株数,再乘以校正系数0.77,即为每667 m2的平均产量。

1.3.4 数据分析 采用 Excel(2016版)进行数据分析与计算;采用DPS软件7.05进行Duucan新复极差法显著性分析。

2 结果与分析

2.1 不同栽培密度下辣椒病害发生情况分析

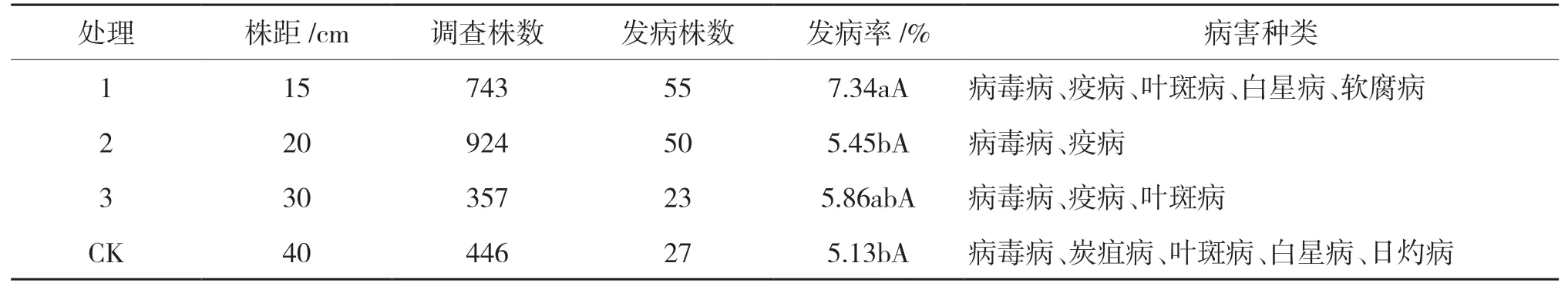

通过表1可知,栽培密度对辣椒病害发生的影响有一定的差异。病害发生率随着播种密度的增大总体呈升高趋势,不同处理间的发病率在5.13%~7.34%。与对照相比,处理1发病率达显著差异(P< 0.05);其余各处理与对照间的发病率差异均不显著。处理1与其他处理间的发病率达显著差异(P< 0.05),其余各处理间差异不显著。

2.2 不同株距处理对辣椒产量的影响

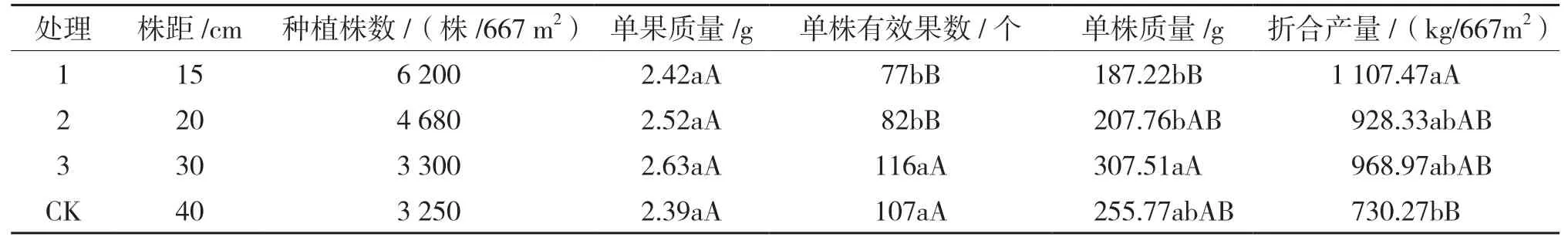

通过表2可以看出,各处理的单果质量之间差异不显著,说明株间距对辣椒的单果质量影响不大。处理1、处理2的单株有效果数与对照在0.05水平和0.01水平均差异显著,处理3与对照的单株有效果数差异不显著。与对照相比,处理1、处理2的单株质量差异不显著,处理3与对照的差异显著。栽培密度对辣椒产量的影响较大,在一定的范围内,栽培密度越大,单位面积产量越高。与对照相比,处理1单位面积产量在0.05水平和0.01水平上均差异显著;其余各处理间差异均不显著。

表1 不同栽培密度下的辣椒病害发病率调查

表2 不同栽培密度下的辣椒产量

3 小结

不同栽培密度会影响到辣椒的农艺性状和产量,尤其是对辣椒产量及病害的发生影响较大。该试验以贵州省农科院辣椒研究所选育的簇生朝天椒“辣研102”为试材,设计株间距分别为15 cm、20 cm、30 cm以及对照(40 cm)4个处理,探究不同的栽培密度对辣椒产量及发病率的影响。试验结果表明,当株间距15 cm时,辣椒的发病率最高,而株间距20 cm和30 cm时,发病率差异不大,说明在一定程度上,辣椒栽培密度越大,发病率越高。辛彬等[3]认为当植株栽培密度过大时,由于通风透光性较差,植株病害发生较重,商品率也较低,植株早衰情况比较明显。栽培密度对病虫害的影响在西葫芦、马铃薯、魔芋等作物上也有所研究,结果基本一致,认为密度过大,发病率增高[4-5]。本试验中,尽管在15 cm株间距下的单位面积产量最高,但是单株有效果数最少,单株椒果产量明显偏低,辣椒发病率也较高。由此可见,不同栽培密度对辣椒产量及病害发生的影响较大,应合理密植,使椒田通风透光,椒果成熟一致,提高辣椒质量。结合上述试验的发病率和产量情况,以及出于成本因素考虑,推荐“辣研102”适宜的种植密度为行距30 cm、株间距30 cm。