陈德仁:为制导技术奋斗一生

2020-12-18幻棠

文/ 幻棠

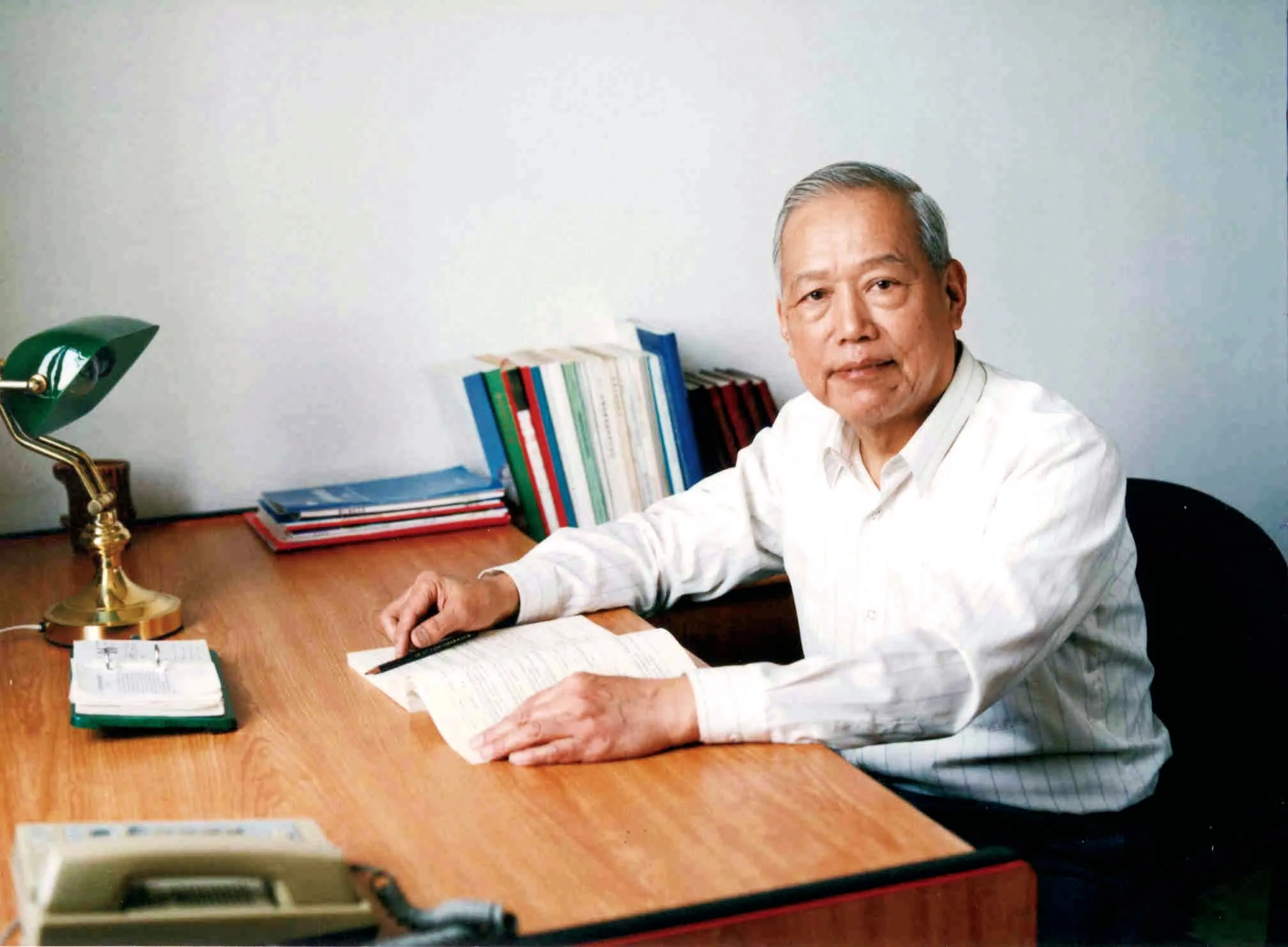

每一枚 “能征善战”的导弹都是集成智慧的杰作,靠一代又一代航天人的心血滋养而成。当初,出于国防安全的需要,许许多多老一辈导弹专家隐姓埋名了半个世纪,不被人们所知道,陈德仁也是其中一位。作为我国弹道导弹控制技术的开拓者之一,他几十年来默默奉献,为我国导弹事业倾尽自己毕生心血。

1922年10月,陈德仁出生在江苏无锡一个普通的铁路职工家庭中。虽然家境一般,但陈德仁的父亲却努力为他提供良好的学习条件,并且一有机会就教育他,处事要谨慎,必须一丝不苟。这对培养陈德仁日后治学严谨的作风和一丝不苟的工作习惯产生了十分积极的影响。

▲ 工作中的陈德仁院士

▲ 陈德仁

陈德仁深知父亲的良苦用心,所以他学习十分刻苦,加上悟性又高,学习成绩一直名列前茅。1940年夏天,陈德仁以优异的成绩考入交通大学电机系。尽管大学期间遭遇时局不稳,赶上了学校换址等突发情况,他的求学经历略显坎坷,但兜兜转转,终于在1945年7月顺利毕业。

新中国成立后,时局大环境得到了很大的改善。1957年,陈德仁被分配到国防部五院从事弹道导弹控制系统研制工作,开始了与航天事业的“亲密接触”。

那是一段极不平凡、激情燃烧的岁月。我国导弹研制经历了极其艰苦的从无到有的过程,就是现在频繁使用的一些术语,也是在那时才有了内涵,之后被渐渐确定下来的。

“制导”一词是弹道导弹控制专业的一个重要的基本概念,当时能够对其含义理解透彻的人并不多,是陈德仁首先用“关机”和“导引”两个方程完美地诠释了这个概念的内涵,使之成为本专业一直沿用至今的标准解释。

20世纪60年代初,陈德仁主持并参与了我国第一个自行设计的中近程弹道导弹系统设计工作。陈德仁他们的口号是“杀(出)血路”。这些研究人员走路、吃饭,就连上厕所想的都是有关导弹的“心事”。

▲ 陈德仁和夫人、孙女在一起

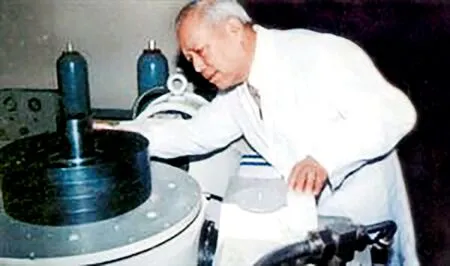

▲ 陈德仁在实验室观察三轴转台负载

学习,深入了解基本概念;应用,不断摸索计算方法进行实践。陈德仁带领大家度过了无数个不眠不休的日日夜夜,而多个脚踏实地的创新成果也由此产生。作为导弹控制理论系统研究的主要负责人,陈德仁还为大家营造了一个可以畅所欲言的极为自由的学术氛围,并建立了严格的三级审签制度,良好的研究环境加快了理论创新的脚步。

陈德仁主持奠定的理论基础,经受了一连串实践的检验。不久,我国自主创新的中近程液体弹道导弹发射成功,此后接连多个试验都捷报频传。

60年代末,陈德仁又陆续接受了一批新的导弹研制任务,他带领大家不断突破创新,解决了一系列像导弹出水时的大姿态稳定等关键性技术问题,为导弹的后续研制提供了可以借鉴的宝贵经验,开拓了中国战略导弹全惯性制导的道路。

80年代后,陈德仁担负起许多导弹型号的飞行试验工作,直至定型。他长年在外,不辞辛劳,深入实际,处理各种技术问题,和技术人员夜以继日地奋战在第一线。几乎每一次他都能带领大家圆满地完成试验任务。

▲ 试验归来。左二为陈德仁院士

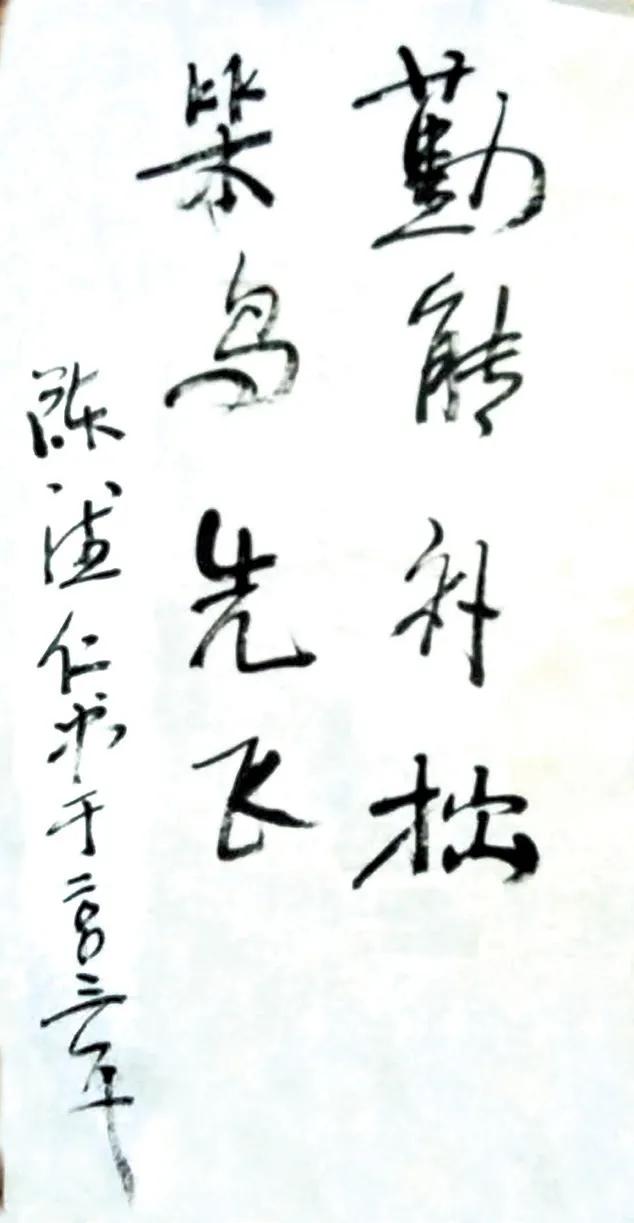

▲ 陈德仁院士的书法一幅

定型工作完成之后,退居二线的陈德仁主持编写了近500万字的固体弹道导弹系列丛书,系统地、完整地总结了固体弹道导弹的研制经验,为后继者留下了宝贵的财富。

鲁迅说:“我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这就是中国的脊梁。” 毫无疑问,精益求精、迎难而上、克己奉公的陈德仁就是这样的人。★