烽火铸青春: 20世纪30年代清华学子的红色足迹

2020-12-15李蕉蓝黎

李蕉 蓝黎

[内容提要] 20世纪30年代,清华学子在民族危亡之际,敢为人先,走出书斋,在“一二·九”与“一二·一六”两次大规模学生运动中唤起更多青年的爱国意识。此后,清华学子不仅走向民间、走向工农,而且在这一过程中深刻认识到中国动荡与贫弱的症结所在,进而决心以“科学救国”的方式去改变中国。从“走出书斋”到“走近现实”,再到“走向世界”,尽管清华学子自主选择的人生轨迹出现了多次折返,经历了重重磨难,但始终不变的是将“小我之道路”与“国家之道路”紧紧相连。对清华学子红色足迹的考察,不仅折射出清华代代相传的家国情怀,更有助于深入理解“青春”必经“烽火”之考验才会格外耀眼。

[关键词] 青年运动;清华精神;科学救国;抗日战争;使命担当

[作者简介] 李蕉,法学博士,清华大学马克思主义学院副教授;蓝黎,清华大学马克思主义学院博士研究生。

青年是一个时代奋进的力量。他们的成长不仅是个人的选择,更是打上了民族复兴的烙印。2019年,习近平总书记在纪念五四运动100周年的讲话中指出:“一代人有一代人的长征,一代人有一代人的担当。” [1] 青年总是能奔走在历史发展的最前沿。抗战时期,国家危亡之际,不少爱国青年毅然投入救亡运动,其中不乏清华学子的身影。他们有的离校到东北组织游击队抗日、有的驾机毅然冲向日本的军舰、有的徒步1624公里只为在战争中将教育延续……在烽火中,那一代清华学子曾经谱写下了壮丽的青春 篇章。然而,本领域的既有研究多关注 “一二·九”运 动等重大历史事件或重要历史人物,而对普通青年的个体成长与人生选择仍爬梳不足,尤对“小我之道路”与“国家之道路”的互动研究未能深入。因此,本文拟从20世纪30年代清华学子的成长经历入手,在历史语境下剖析其转变与选择,进而深入理解“清华之紫色”如何映衬出“青春之红色”。

一、 走出书斋: 以热血救国

青年是一个时代的晴雨表,与时代同呼吸共命运。1935年,日本帝国主义的侵略日益深重,中华民族的存亡岌岌可危,受中国共产党《八一宣言》的影响,无数青年的爱国情怀从读书救国之中迅速觉醒。蒋南翔为清华大学救国会所写的宣言中说:“‘安心读书吗?为了民族,我们愿意暂时丢开书本,尽力之所及,为国家民族做一点实际工作。” [2] 在“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌”的呐喊声中,清华学子冲锋在前,为抗日救亡运动谱写出可歌可泣的青春之歌。

为了抗议日本的侵略阴谋以及国民党政府的妥协行径,1935年12月3日,清华大学在全体学生大会上,通过“响应学联号召,联合北平各大中学校进行游行请愿”的提议,并与其他15所北平大中学校学生组织联名发出宣言,表示 “今日而欲求生路,唯有动员全国抵抗之一途” [3]18 。在动员的号召下,1935年12月9日,清华大学同学从西大操场出发,并与燕京大学、东北大学等高等院校和部分中学的学生于街头汇聚,开始反对华北自治、要求一致对外的抗日救亡游行。游行结束后,“当晚学生会便召开了学生大会,更多的学生卷入到爱国活动中” [4] ,声势愈加浩大。与此同时,北平学联倡议北平各大中学校进行总罢课,并再次筹划更大规模的示威游行,以展现“北平学生面对反动派,不惜抛头颅、洒热血的决心” [5]775 。12月16日,为了抗议国民党政府成立“冀察政务委员会”,成千上万的学生再次走上街头,并掀起了比“一二·九”运动更大的热潮,即“一二·一六”运动。

在这两场抗日爱国运动中,清华大学救国委员会成员——蒋南翔、黄诚、吴承明、陆璀、黄绍湘等人在参与和组织工作中,发挥了极大的领导作用。清华大学社会学系四年级学生陆璀,代表北平学联向民众宣传这次学生游行的目的和意义,即希望华北政府能够停止内战,一致抗日。她的身影也被刊登在了1935年12月21日《大众生活》杂志的封面和封底上,流传至今。数日之后,由于军警的阻挠,城外的游行大队再度受阻,陆璀自告奮勇,决定从宣武门城门底下的缝隙爬进去开门。据她回忆:“虽然我已从门下缝隙中望见城门里面大街上有成群的军警在巡逻,但这时我心里只有一个念头,就是爬进去,把城门打开,让同学们进去。” [6]13 然而,就在学生们进入城内之时,却遭到了军警的殴打及逮捕,整个过程正好被埃德加·斯 诺(Edgar Snow)拍下,并于隔日以“北平学生被打,‘贞德被捕” [3]20-21 的标题刊登在《纽约先驱论坛报》的头版头条上,而这“一件微不足道的事” [6]11 迅速在世界各地发酵,引起了国际对中国学生抗日救亡运动的关注:“实际上就是为我们抗日救国、反对法西斯侵略、保卫世界和平的主张作了有力的宣传。” [6]22 1936年,陆璀也作为全国学联的代表,到日内瓦出席第一届世界青年大会,并将“一二·九”及“一二·一六”精神向全世界宣传。事实上,陆璀的例子并非特殊,她的热情可以说是当时爱国学生精神的一个缩影。

声势浩大的学生运动立刻引起国民党政府的关注。1936年2月,为了镇压进步学生的抗日救亡运动,国民党政府颁布《维持治安紧急治罪法》,明文规定,为达到解散救亡团体的目的,可以直接逮捕甚至枪杀这些爱国分子。 [3]24 持有“黑名单”的400多名军警逮捕了蒋南翔等进步学生,并且不论是非见人就打,虽然最后在其他进步学生的奋勇抵抗下救回了部分被逮捕的骨干,但仍有21名无辜的学生被逮捕。而国民党政府在清华园中对爱国运动进行血腥镇压的行径,让清华学生倍感心痛,也更加坚定了清华学子在抗日救亡运动中奉献自己力量的决心。

大逮捕之后,被列在“黑名单”之中的蒋南翔、陆璀、姚依林等青年骨干相继离开校园,奔赴抗日的前线。他们的抗日救亡运动从思想上启发了更多的清华学子,影响着他们人生道路的选择。例如,当时刚升上高三的洪朝生,在汇文中学非常时期学生会的领导下,不仅在“一二·九”运动中表现出色,还在“一二·一六”的动员大会上发表慷慨激昂的演说,使同学们对他留下深刻的印象。洪朝生对此曾回忆道:“‘一二·九学运时,我在读高中三年级,对于冀东自治和接着酝酿的华北五省自治感到时事危急。那时的看法主要是要求抗日,对蒋介石有个模糊的反感:不肯抗日,在北京迫害了很多学生。汇文中学参与‘一二·九救亡运动使我对中国社会和革命动向有所认识,知道社会责任感是做人的根本,这使我终身受益。” [7] 又如,正在南开中学念高一的涂光炽,也在“天下兴亡,匹夫有责”影响下,走出校园加入了游击队伍,并接触了介绍社会主义的小册子,使他认识到原来还有另一种“世界观”,而那样的世界观是令人尊敬的。在这样的认识下,“我的爱国心有了某种寄托,对旧的‘正统观念已开始怀疑。” [8]21

总而言之,清华学子在国家危难之时走出书斋,在抗日救亡的学生运动中敢为人先、奔走呼号。他们深切感受着对国家和民族立存的责任,却还只处于挥洒热血的稚嫩阶段,需要进一步的成长与历练。

二、 走近现实: 以躬身报国

走出书斋后的清华学子将青春奉献给国家,却因不够成熟,一度成为“光荣的‘孤军式的先锋” [9] 。1935年底,毛泽东在《论反对日本帝国主义的策略》报告中就对这个问题作出明确的指示:“学生运动已有极大的发展,将来一定还要有更大的发展。但学生运动要得到持久性……只有和工人、农民、兵士的斗争配合起来,才有可能。” [10] 可见,走出书斋的爱国青年多数都只以一腔热血来发挥带头作用,但对中国的现实缺乏认识,直到他们通过实践之后,才进一步的明确认识到自身的责任为何,以及与“主力军”结合的重要性。

在 “一二·九”与“一二·一六”运动之后,为了抵抗国民党政府下令提前放寒假以孤立进步学生的政策,以及响应“到民间去”的号召,学联因此决定组织一个南下扩大宣传团。除了宣传抗日救亡理念之外,最重要的是“发动群众,实行学生和农民相结合” [5]786 ,并借此锻炼在运动中涌现的大批学生骨干,使他们能成为不脱离现实与群众的革命先锋。1936年1月2日,南下扩大宣传团相继出发,以清华大学为首的第三团,也在4日出发南下。一路上,他们以大饼粗粮来果腹,并在冰冷天里以冷水洗面,虽然刚开始和百姓们仍有距离,但当他们历经风霜、亲身体验农民生活之后,收獲的不仅是百姓们的欢迎与信任,更重要的是,对农民被剥削的处境有了更深的认识。后来成为“民先队”队长的李昌曾回忆:“在宣传过程中,团员向农民群众传播了抗 日和革命的道理,同时,也从劳动人民,从革命实践受到了深刻的阶级教育。”“有些人开始只是激于爱国热情,单纯要求抗日,只是军警特务的水龙大刀才 使他们对国民党政府的幻想破灭了。南下宣传中和农民群众的亲身接触,使他们深深感到劳动人民的痛苦,也深刻体会到劳动人民有着强烈的抗日和革命要求。” [5]787

由此可见,“到民间去”的知识精英,不仅使农民群众的抗日意识觉醒,同时还启发了自身的阶级意识。在相互认识的过程中,除了了解到学生必须与工农相结合的重要性,更重要的是,学生们的革命人生观已出现了更深层的变化。2月1日,南下扩大宣

传团回到北平,随即在宣传团员代表大会上成立“中华民族解放先锋队”(简称“民先队”),而清华也成立了“民先队”清华分队。之后,“民先队”清华分队中的骨干,带领着更多的清华学子投入抗日救亡的各个战线之中。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,平津地区在一夕之间遭受了战火的蹂躏。“为了让中国教育文脉得以延续,为了建国复兴的教育大计,使无校可归的师生不致失学当亡国奴” [11]3 ,清华大学、北京大学、南开大学三校选择南渡,并在长沙组建临时大学。因此,一部分的清华学子继续学习之外,其余“有的北上抗日;有的南下发动群众,传播救亡种子” [3]32 。11月1日,长沙临时大学正式上课。当天,学校邀请到湖南省政府主席张治中、大公报总编张季鸾、八路军驻长沙办事处负责人徐特立等人做演讲,主要介绍国内形势并积极进行抗日救亡的宣传,激起了同学们热血激昂的心情,并思考着自己的前途是该直接参加抗战还是继续读书。12月,周恩来在武汉大学发表《现阶段青年运动的性质和任务》,指出目前青年努力的方向应该是:到军队里去、到战地服务去、到乡村中去、到被敌人占领了的地方去。 [3]35 在这样的背景下,长沙临时大学的学生受到很大的鼓舞,接连走出书斋参加抗战,据统计,“提出保留学籍,领取肄业证明和参加抗战工作介绍信的学生总计295人。” [12] 而当时长沙临时大学的学生参加抗战主要有三个途径:第一,直接参加国民革命军各部队;第二,参加各种战地服务团;第三,到敌后参加抗战。 [13]

在长沙临时大学时期就读土木工程系 一年级的涂光炽对此也曾回忆:“在长沙学习了约两个月,就再也学不下去了。书读不进去,因为当时从学校出走参加抗战工作的人非常多” [8]22 ,“有的去陕北,有的去国民党的战地服务团和交辎学校、无线电训练班等。” [8]39 于是,涂光炽也决定投笔从戎,投身到抗战工作之中,开始了他的革命道路。

走出书斋后,涂光炽与同学选择来到西安,并跟随南开中学的教师张锋伯一同开展抗日宣传与组织工作。他们利用举办文艺晚会、教唱抗日歌曲以及举办上万人的群众大会等多样活动,在农村中进行发动农民群众积极抗日的热情,而这期间的经历,使涂光炽“认识到中国知识分子中蕴藏的深厚的对国家民族的情感和使命感”以及“体会到被唤醒了的群众的无穷力量” [8]25 ,因此在思想上发生了重要的转折。1938年,涂光炽等人转往延安,并进入抗日红军大学学习。沿路上,他们跋山涉水,还遭到国民党的检查,虽然艰难,但有一群素昧相识却奔向同个目的地的同志互相支持,使得这些苦痛都变得微小。在抗大期间,他们秉持着“三八作风”的教育,“坚定正确的政治方向,艰苦朴素的工作作风,灵活机动的战略战术”。 [8]31-32 他们不仅开展军事训练,听取游击战等经验,还学习到了许多理论知识,也阅读了毛泽东的著作,特别是《中国革命战争的战略问题》和《论持久战》这两本著作,都让涂光炽感受到了辩证法的精彩。此 外,还在行军中开展宣传动员、开荒生产等工作,这让青年们在学习理论之外,还能从实践中获得锻炼。从抗大毕业后,由于形势逐渐紧张,涂光炽等人在中共组织的安排下回到西南联大复学。回到学校的涂光炽,利用墙报《流火》开展宣传工作,继续进行着革命活 动。

然而,在参与救国活动的实践过程中,涂光炽对中国实际有了更深层次的了解,认为中国最大的问题在于贫弱,在于经济基础的落后。因此,改变了他对未来人生的目标,决定“全心全意把业务搞好,要当一个科学家。心想抗战既是长期的,我要把地质学好,将来要用科学来改变贫弱的中国” [8]38 。于是,“科学救国”成为涂光炽革命的新目标。此外,认为读书一样是报国的青年学子随校再度南迁,并在“湘黔滇旅行团”中获得了相当程度的锻炼,且收获到实际了解中国社会的宝贵经验。刚从清华大学物理系毕业并留校任教的吴征镒回忆:“一路上看到的,真的使我们这些从清华这个‘象牙之塔出来的人第一次看到中国的实际情况,对我们以后的思想进步起到很大的作用。” [14] 许多青年也因此认识到国家建设的重要性,因而期望自己将来也能“科学救国”,以改变中国的贫弱。

正如朱自清在1938年给毕业生的题词中说的那样:“……诸君又走了这么多的路,更多的认识了我们的内地,我们的农村,我们的国家。诸君一定会不负所学,各尽所能,来报效我们的民族,以完成抗战建国的大业的。” [11]14 走进社会之后,清华学子开始认识中国,有一批人选择从事工农运动,将青春之小我与国家命运相结合,也有一批人在这个过程中了解到国家的问题以及真正的需要,并决定以自身的专业能力去改造中国、建设中国。

三、 走向世界: 以科学建国

国难当头,西南联大不仅全力支持学生参与抗日救亡活动,并且作出“凡本校学生有到国防有关机关服务者请求保留学籍” [15] 的决议,以保障分散到中国各地从事救亡工作的青年学子,能在抗战胜利后回到学校复学。此外,西南联大的教授还在环境艰苦、物资匮乏的校园中,坚持“科学救国”的教育理念,为抗战胜利后的建国工作培养出一大批“以求用现代工业构筑强大的祖国,使之免遭外侮欺凌” [16]33 的人才。对于“抗战建国”的关键,曾昭抡即指出:“百年来中国之所以落后,此次抗战之所以屡次遭受挫 折……科 学不发达,工业未能振兴实为主因之一”,因此,“今欲谈建国自非在此方面着手不可。” [17] 蒋南翔于1942年也表示,今天的学生运动“已经不是在奔走呼号的政治活动中间显露身手的时候了”,而是应该“老老实实的学习功课”为抗战建国的革命事业做准备 [18] 。由此可见,“科学救国”的理想,除了抗战获得胜利之外,其最终目的还是更长远的建设国家做准备。因此,当前任务即是要获取更先进更强大的科学技术,以改变中国 的现状。然而,由于长年的内忧外患,导致中国一直处于贫弱状态,再加上日本的入侵,使得中国的建设遭到极大的破坏。若要想改变及克服中国科学与工业技术落后的局限,只有走出国门到发达的西方国家进一步深入钻研与学习,才是最好的办 法。

此外,在抗日战争后期,由于国际形势的好转,国民党政府在胜利有望之时,开始计划为其战后建国的工作培养专业人才,因此恢复停办多年的留学政策。在这样的客观情况下,为了实现“科学救国”,青年学子相继通过官费及自费两种留学考试到西方留学。再加上美国第一颗原子弹爆炸带来的震撼,使得中国更加认识到科学在战争中所发挥的力量,因此,还有由官方派遣的专业人员出国去学习技术。其中,1942年从西南联大毕业的朱光亚,即是在这样的情况下,被物理学家吴大猷推荐为助手,与化学家曾昭掄、数学家华罗庚以及其余助手李政道、唐敖庆、孙本旺、王瑞酰一同踏上了赴美学习原子弹之路。值得注意的是,中国共产党同时也在为其战后成立联合政府做准备,因此,有许多地下党员及进步学生在中国共产党的鼓励之下,也通过国民党政府的留学考试及资助赴美留学。在这样主观的选择与客观条件的支持之下,形成了一股抗战后的留学高潮。

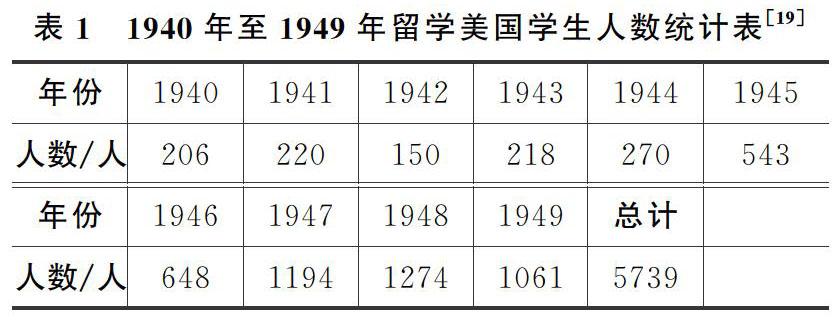

在这股留学高潮中,美国成为主要的去向选择。从表1的统计数据中可见,从1943年留学政策恢复后至1949年新中国成立,赴美者就高达5100多人,而抗日战争结束后的留美人数更是急剧的增加。这样的选择除了与国民党政府亲美政策有关,与美国的国土未受战火影响也有很大关系,因而在与英国和法国等欧洲国家相比之下,有足够的经济、文化条件以支持中国学子和技术人员的学习与考察。

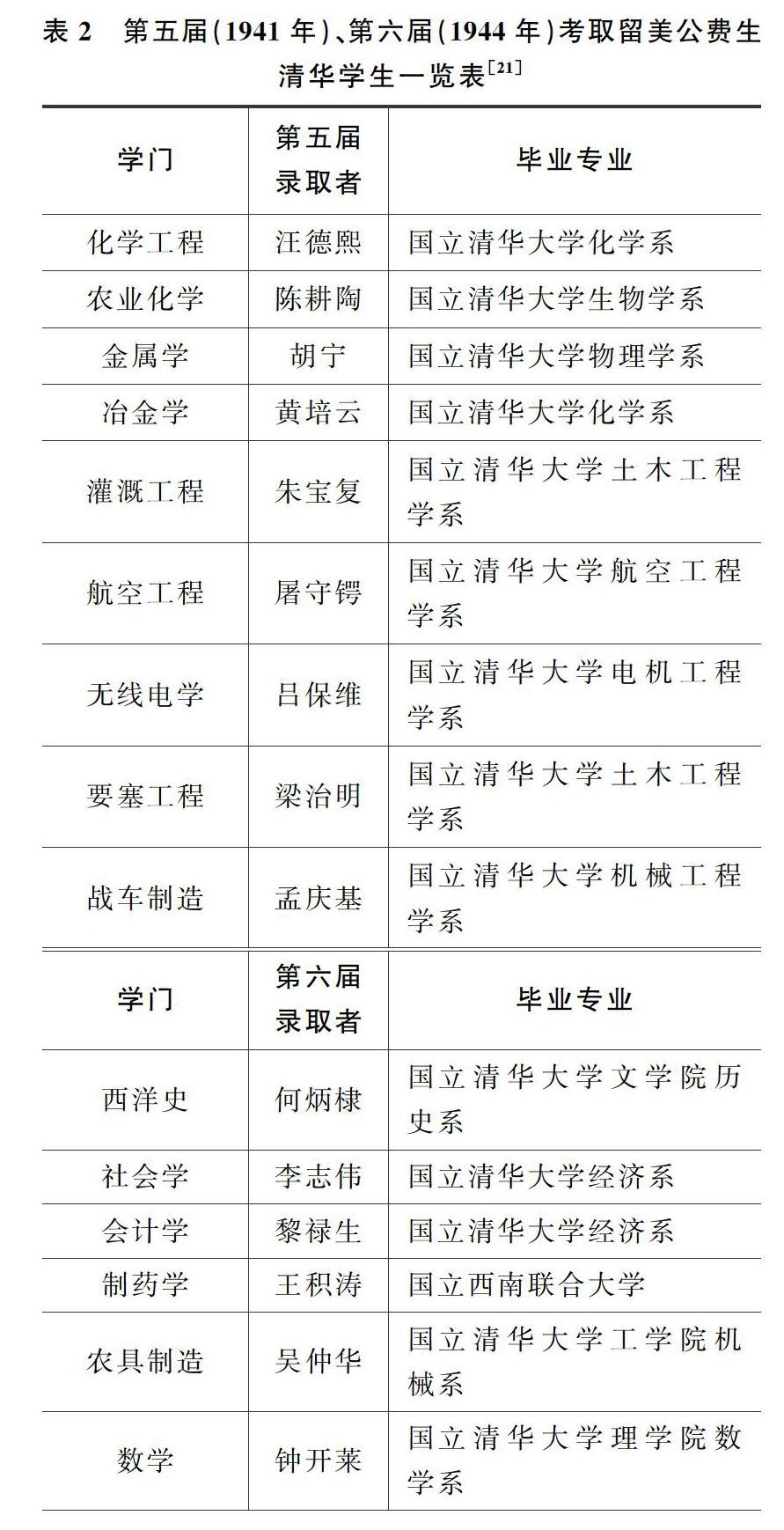

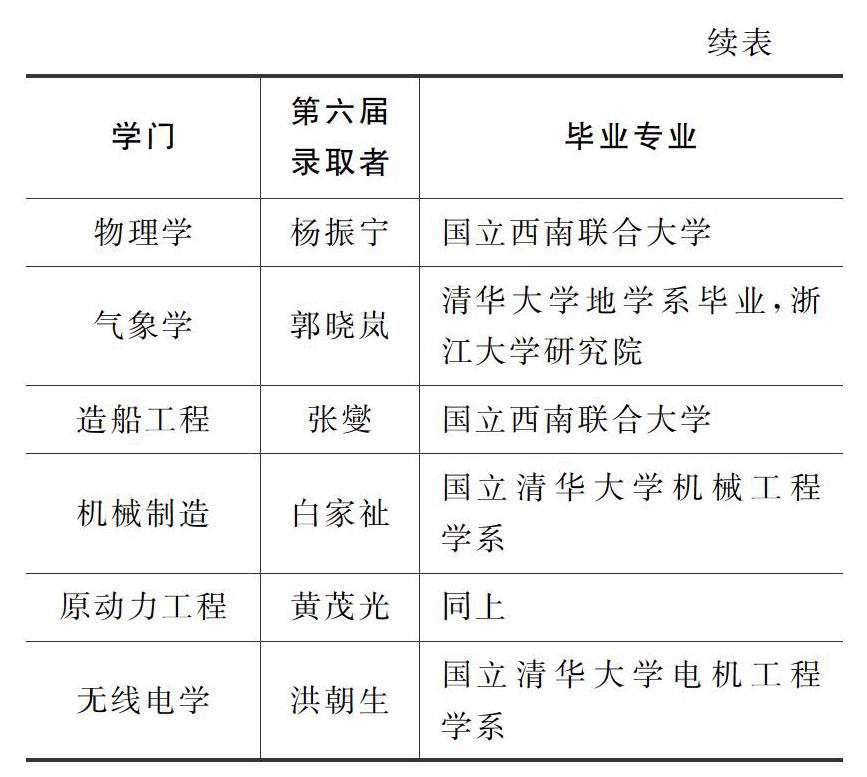

在赴美留学的人员中,清华学子占了一定的比例。单以清华大学留美公费生为例,1933年至1944年共举行六届考试,录取132名学生。其中,清华大学与西南联大的录取者高达62人。此外,表2显示,赴美留学的专业选择上,主要是以理工科类为主,并且非常重视国防建设人才的培养。其中,航空、战车制造、造船工程等专业即是为了国防建设的需要制定的;而农业化学、灌溉工程、农具制造等专业“虽非当时国防急需,但对国计民生具有重要意义,清华同样给予重视” [20] 。 而这些专业不仅是战时的中国所需要的,对之后建设中国也具有极大的意义。

新中国成立前后,大量的留美学生回到祖国参与建设工作,在这之中,清华人再度成为时代的先锋。如,邓稼先,26岁即获得物理学博士,本可以随着教授一同到英国深造,成为“站在物理学发展前沿冲锋的战士,并且为摘取科学桂冠提供 了现实的可能性” [22] ,但他却坚定地婉拒并决定迅速回国。回国后不久,他即进入中国科学院近代物理研究所工作,隐姓埋名,为中国第一颗原子弹爆炸成功立下卓越的功勋。又如,到美国弗吉尼亚理工学院研修燃料及动力专业的王希季,在未毕业之时就已接到大公司的邀请,但他却认为“美国先进也好,富裕也罢,那是属于美国人的;中国再落后,再贫穷,也是与自己血脉相连的祖国。正因为祖国贫穷落后,自己才要漂洋过海来学习,为的就是学成归去改变她的面貌” [16]77 。因此,他拒绝了工作邀请,毅然在毕业后回到祖国。回国后,王希季在国家科研号召下,放弃自己的主要研究,投入火箭的制造研究中,并最终成功研发出 中国第一架火箭。他们秉持着只为国家、不重个人的精神,谱写出许多动人故事。

一个青年的成长不仅需要家国情怀的觉醒和躬身实践的勇气,更要有纵观寰宇放眼世界的大气。一代人有一代人的使命,清华学子勇于担当、敢为人先的精神与身影,从不曾在历史浪潮之中缺席。抗日战争时期的清华学子,在怒吼声中选择走出书斋抗日救国,虽然热血有余,却仍不够成熟,甚至一度成为“孤军”式的先锋。然而,当抗日青年躬身实践、脚踏祖国大地之后,他们不仅与工农相结合,成为真正的抗日先锋,还认识到必须彻底解决中国的贫弱问题使之富强才是救国之根本。因此,有一部分青年选择用“科学救国”的方式抗日救国,并且走出国门,锻炼本领开阔视野,担当起兴国强国的责任。从“走出书斋以热血救国”到“走近现实以躬身报国”,再到“走向世界以科学建国”,尽管清华学子自主选择的人生轨迹出现了多次折返,经历了重重磨难,但始终不变的是将“小我之道路”与“国家之道路”紧紧相连。习近平总书记指出:“建成社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴,是一场接力跑。” [1]18 在面对世界百年未有之大变局和着眼中华民族伟大复兴的战略全局中,新时代的青年必须担负起更为重大的历史使命,而一次次的磨砺与挑战,也将铸就更为耀眼的“红色青春”。

参考文献

[1] 习 近平.在纪念五四运动100周年大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2019:18.

[2] 清 华大学校史研究室.清华大学史料选编 第2卷 下 国立清华大学时期1928—1937[M].北京:清华大学出版社,1991:906-907.

[3] 清 华大学校史研究室.清华革命先驱 上 中共清华大学地下组织活动及组织史要[M]. 北京:清华大学出版社,2004.

[4] 赵 石口述,赵宏音整理.赵石:我的清华革命岁月(1934年7月—1937年12)[EB/OL]. [2020.08.02].http://www.tsinghua.org.cn/publish/ alumni/4000380 /10068262.html.

[5] 清 华大学校史研究室 .清华革命先驱 下 回忆文选[M].北京:清华大学出版社,2004.

[6] 陆 璀.晨星集[M].北京:人民出版社,1995.

[7] 秦 金哲,冯丰.低温王国拓荒人 洪朝生传[M]. 北京:中国科学技术出版社,2017:33.

[8] 涂 光炽.涂光炽回忆与回忆涂光炽[M].长沙:湖南教育出版社,2010.

[9] 炜 实(彭真).根據党的新策略来检讨北平工作[J].火线,1936(68):1-10.

[10] 毛 泽东.论反对日本帝国主义的策略(1935年 12月27日)[M]//毛泽东选集(第1卷).北京:人民出版社,1991:151.

[11] 刘 宜庆.大师之大 西南联大与士人精神[M]. 南京:江苏文艺出版社, 2013.

[12] 郭 建荣.国立西南联合大学图史[M].昆明:云南教育出版社,2007:57.

[13] 闻 黎明.关于西南联合大学战时从军运动的考察[J].抗日战争研究,2010(03):5-18.

[14] 张 曼菱.西南联大行思录[M].北京:生活·读 书·新知三联书店,2013:57.

[15] 西 南联大北京校友会.我心中的西南联大 西南联大建校七十周年纪念文集[M].北京:清华大学出版社,2008:15.

[16] 朱晴 .王希季[M].石家庄:河北少年儿童出版社,2001.

[17] 戴 美政.抗战中曾昭抡科学思想述评[J].云南教育学院学报,1996(01):88-92.

[18] 中 国高等教育学会,清华大学.蒋南翔文集 上 [M].北京:清华大学出版社,1998:157-158.

[19] 陈 学恂,田正平.中国近代教育史资料汇编 留学教育[M].上海:上海教育出版社,2007:714.

[20] 金 富军.清华大学留美公费生考试制度考察[J].清 华大学学报(哲学社会科学版),2015,30(03):139-152.

[21] 清 华大学校史研究室.清华大学史料选编 第3卷 上 抗日战争时期的清华大学1937—1946 [M].北京:清华大学出版社,1994:229-232,251-255.

[22] 许 鹿希,邓志典,邓志平,等.邓稼先传[M].北京:中国青年出版社,2015:39.

(编辑:张牧云)