取名方式变迁与多民族文化交融

——以20世纪上半叶鄂伦春族为例

2020-12-15祁进玉孙晓晨

祁进玉,孙晓晨

(中央民族大学 民族学与社会学学院,北京 100081)

一、问题的提出

从古至今,东北地区各氏族部落相互学习、相互通商、相互通婚,经过文化交汇、民族交融,最终演变出满族、蒙古族、达斡尔族、鄂伦春族等民族,多民族、多文化汇聚和交融是该地区文化的显著特点。至20世纪初,生活在满族、蒙古族、达斡尔族、汉族等几个人口较多民族之间的鄂伦春族,其人口的大部分散居在大小兴安岭和嫩江地区从事狩猎生产,部分地区的鄂伦春族开始下山建屯,从事农业生产。在长期的族际接触和互动过程中,鄂伦春族文化在20世纪初不断发生区域性涵化,作为其文化主要表征的姓名也受周边民族风俗影响而不断发生着新变化。

作为民族文化的重要表现形式之一,姓名一直是人类学者研究的一个焦点。贝特森指出,在新几内亚的塔特穆勒人社会,命名制是整个文化的理论镜像,反映了文化的方方面面[1](13)。列维-斯特劳斯认为,命名不仅是为个人命名的过程,而且也是为家族姓名系统重新定位的过程[2](189)。列维-布留尔认为,人名不仅是分类系统,它还是人本身,它就是人,名字是人格,就像人的眼睛一样[3](42)。目前,针对鄂伦春族姓名的研究,一些学者将鄂伦春族姓氏与其氏族发展历史结合起来探讨姓氏的历时变迁,如赵复兴[4](149)、韩有峰[5](72)等学者梳理了鄂伦春族传统姓氏,认为鄂伦春族沿河流而居,可将其划分为4个区域,每个区域有2~3个氏族,总计10个氏族。刘翠兰[6]、白兰[7](24)等学者对鄂伦春族不同姓氏间的通婚规则进行了研究;王泉根[8](372)等学者对鄂伦春族的取名习俗进行了讨论。近年来,吴雅芝[9](22)、于硕[10]从家族口述史的角度对鄂伦春族迁徙及其姓氏起源等进行了研究。上述研究大多从鄂伦春族姓名整体角度探究其姓名文化呈现的特征及蕴含的文化特质,鲜少从姓氏发展的某一阶段出发分析姓名的深层意涵。因此,本文以鄂伦春族姓名为基本材料,在梳理20世纪上半叶鄂伦春族姓氏发展情况、姓氏与名字的组合形式、取名方式等史料基础上,以期探讨姓名所折射的民族交往交流交融的史实。

二、20世纪上半叶鄂伦春族姓名发展概况

(一)从氏族名到姓氏

纵观我国各民族姓氏的起源,主要来自四个方面:一是由部落名称或族号演变为姓;二是以居住地为姓氏;三是以封国、职业或祖先名为姓;四是与其他民族杂居、交融,产生姓氏。据了解,鄂伦春族姓氏是其“哈拉”名,亦即父系氏族名,一个“哈拉”发展了,人口增多了,又可以分为若干小姓,称为“千”,其“哈拉”名与原始社会的图腾崇拜有关。过去,鄂伦春族散居山林,过着游猎生活,他们信奉万物有灵,会把与生活密切相关的天地、飞禽走兽、山林植物神圣化,相信每个氏族都与这些生灵有着亲属或其他特殊关系,并将此物尊奉为氏族的图腾,即氏族的符号和标志,这大抵是鄂伦春族氏族名的由来。

清朝以前,一般将包括鄂伦春族在内的几个北方游猎民族统一称呼,如“树林中百姓”①“树林中百姓”是元朝对包括鄂伦春族在内的北方游牧民族的统称。“北山野人”②“北山野人”是明朝对包括鄂伦春族在内的北方游牧民族的统称。等,有关对鄂伦春族姓名文化进行单独记载的情况相对较少。清朝入关后,特别是将其族名定为“鄂伦春”后,有关鄂伦春族人姓氏的记载逐渐增多。有清一代,鄂伦春族人名通常是用鄂伦春语取的多字姓,数量时有增减。据《黑龙江外记》记载,清初,“俄伦春索伦达呼尔类也,亦有姓都喇尔者,以与索伦为近,其隶布特哈八旗”,又云,“毕喇尔有骁骑校四员,分治其人,有姓默讷赫尔者,有姓都讷亨者,盖归俄伦春类”[11](79)。其中,“都喇尔”姓与“都讷亨”姓可能是同一姓氏的不同音译。康熙朝时,鄂伦春族人南迁时大致有玛哈依尔、恰日基尔、毛考依尔、玛尼阿依尔、葛沃依尔、白依尔、柯尔特依尔等7个姓氏[12](16)。据《黑龙江将军衙门档案》记载,同治五年(1866年)时,布特哈鄂伦春族人有姓氏阿齐克齐依尔(阿齐格查依尔,汉姓阿)、巴雅依尔(白依尔,汉姓白)、齐格齐依尔(恰克基尔,汉姓陈)、葛瓦依尔(汉姓葛)、古拉依尔(汉姓关)、柯尔特依尔(汉姓何)、莫勒呼勒(莫拉呼尔,汉姓莫)、玛拉依尔(玛涅格尔,汉姓孟)、毛呼依尔(毛考依尔,汉姓毕或赵)等20余个③参见《黑龙江将军衙门档案》之《布特哈鄂伦春户籍档案资料》,黑龙江人民出版社,2017年,第124~223页。。

(二)姓氏概况及特点

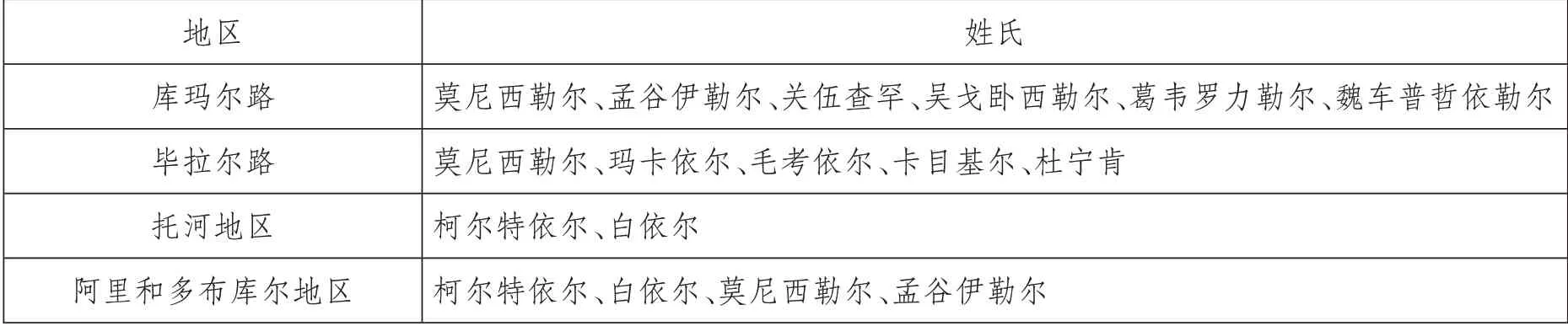

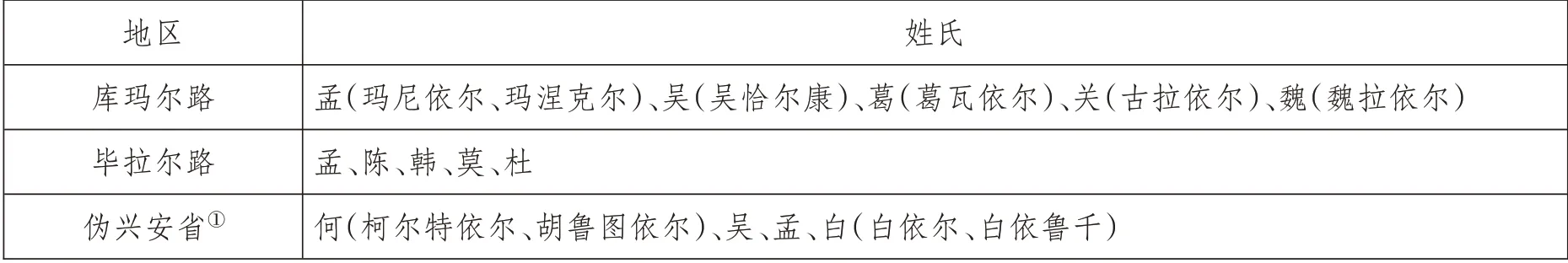

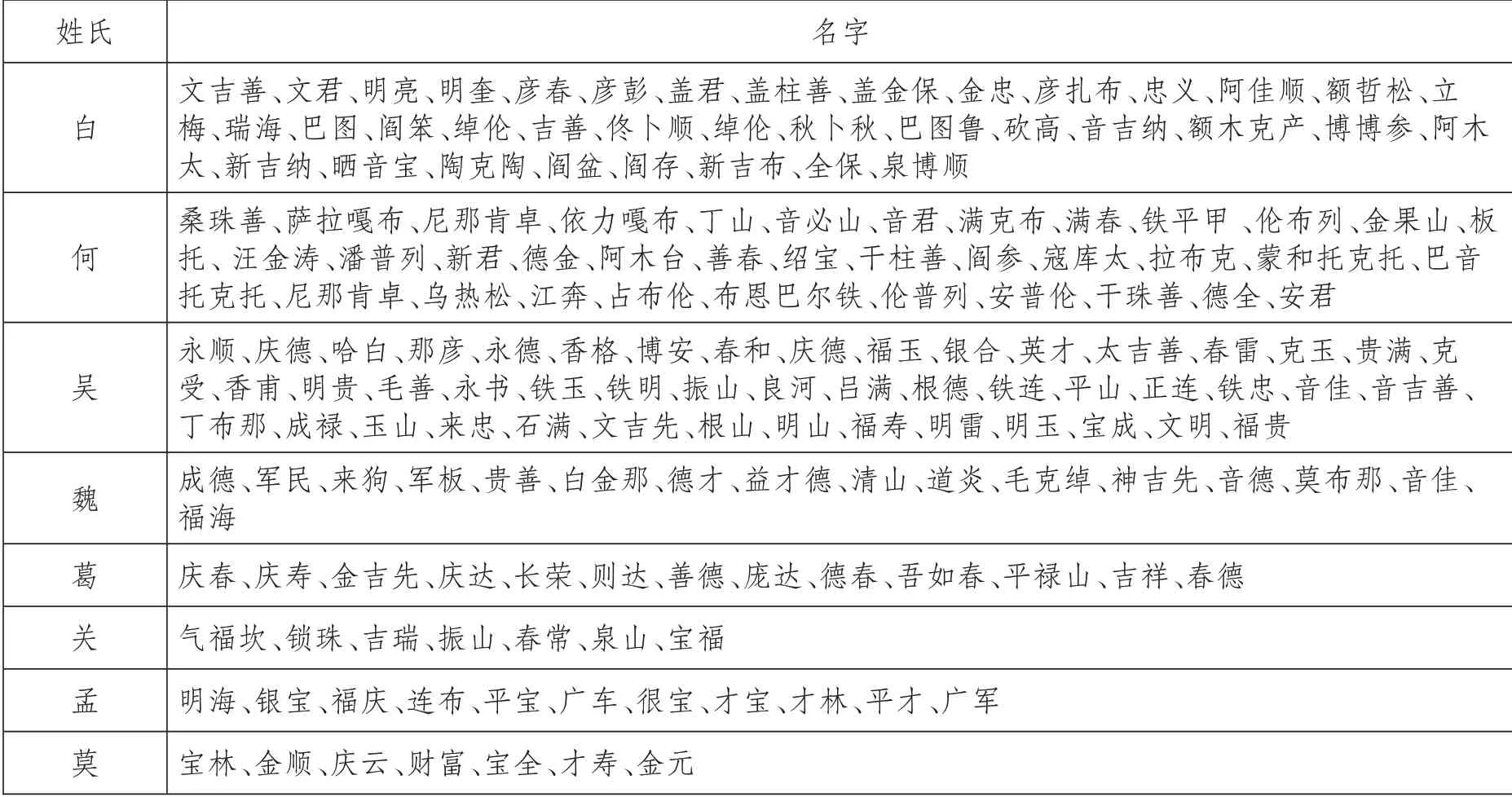

根据《东三省政略》(1909)、《瑷珲县志》(1920),辅以《布特哈志略》(1930)、《呼伦贝尔志略》(1923)等地方志,可知20世纪第一个20年鄂伦春族姓氏的大致情况。根据日本学者秋叶隆、永田真馨等在20世纪三四十年代对鄂伦春族的调查研究,可知这一时期鄂伦春族姓氏的大致情况。20世纪40年代初,日本学者浅川四郎调查兴安岭时发现,除几个传统姓氏外,当地还出现了“陈”“胞”“郭”“杜”“娄”等5个姓,这几个姓氏是与其他民族通婚后产生的新姓氏,不是原有的。20世纪50年代,中国学者对鄂伦春族进行社会历史调查后认为,鄂伦春族在1956年左右有孟姓、吴姓、魏姓、葛姓等姓氏(具体情况见表1、表2、表3)。

表1:20世纪20年代鄂伦春族人姓氏基本情况

表2:20世纪30~40年代鄂伦春族人姓氏基本情况

表3:20世纪50年代鄂伦春族人姓氏基本情况

综上可知,20世纪上半叶鄂伦春族的姓氏具有以下特点。

一是姓氏已由多字姓演化成单字姓,即由氏的首音节转化而来。具体为:玛拉依尔写作“孟”,吴恰尔康写作“吴”,葛瓦依尔写作“葛”,古拉依尔写作“关”,魏拉依尔写作“魏”,玛哈依尔写作“猛”,莫拉呼写作“莫”,杜宁肯写作“杜”,柯尔特依尔写作“何”,白依尔写作“白”,阿其格查依尔写作“阿”等。

二是鄂伦春族姓氏分布有一定规律,即:吴、魏、葛、孟、关、莫六个姓氏主要分布在黑龙江省,即原毕拉尔地区和原库玛尔地区;白、何、阿、杜四个姓氏则集中在内蒙古自治区鄂伦春自治旗,即原阿里、多布库尔地区和原托河地区。这一分布特点与鄂伦春族沿河流而居的居住方式有关。过去,鄂伦春族人一直沿河流而居,每个流域内分布着2~3个氏族,后来这些氏族名演化成了姓氏。

三是不同姓氏间存在通婚禁忌,姓氏起着区别婚姻的作用。因为鄂伦春族姓氏由其氏族名演化而来,同一氏族的人共同拥有某一姓氏,彼此之间存在或近或远的血缘关系,所以,鄂伦春族人实行氏族外婚的通婚原则。呼玛河流域孟姓和吴姓是一家兄弟二人,不能互为婚姻;关姓、葛姓和魏姓即兄弟三人,也不能相互通婚,但前二姓与后三姓可以互为婚姻[13](19)。逊克一带孟姓与猛姓、杜姓与陈姓均为同一氏族的兄弟俩,不可以通婚。多布库尔河、甘河流域、诺敏河流域阿姓祖先是木古德格陈,何姓祖先是毛考代汗,两个姓氏之间可以相互通婚,但有人认为阿、白两姓原来是一个氏族,不能通婚[14](72)。

四是20世纪中叶,鄂伦春族约有10个老姓氏,分别是孟、吴、葛、关、魏、莫、杜宁、何、白、阿。随着人口的增加,以及鄂伦春族与周边民族不断交融、相互通婚,出现了一些新姓氏。例如,托河地区,由白依尔和柯尔特依尔两个老姓氏中分出4个新姓氏:昭伦千、查拉巴克千、红改达千和杜利瓦尔千①赵复兴于1957年对托扎敏地区进行了调查,他发现该地区并没有布勒陶依尔、杜拉依尔和恰恰依尔,至于迁往别处还是灭绝了,不得而知。此外,史禄国对新氏族调查不够全面,赵复兴结合调查研究和口述资料,认为白依尔分出布勒吉尔千、昭伦千、敖伦千、查拉邦克和乌永那千;柯尔特依尔分出那旦千、车车依尔。;逊河和嘉荫河地区,玛卡依尔中分出玛拉库尔,毛考依尔中分出恰克其尔,卡目基尔中分出杜宁肯。再如,“呼玛尔河流域赵、谭、张、于、杨、何、丁这几个姓氏都只有一户,是鄂伦春族与汉族通婚形成的;郭姓也有一户,是鄂伦春族与达斡尔族通婚出现的”[14](79)。与此同时,由于战乱、天灾等原因,鄂伦春族人口有所减少,这使得一些老姓逐渐消失,如赵姓已于20世纪中叶社会历史大调查时消失。

(三)鄂伦春族人的取名方式

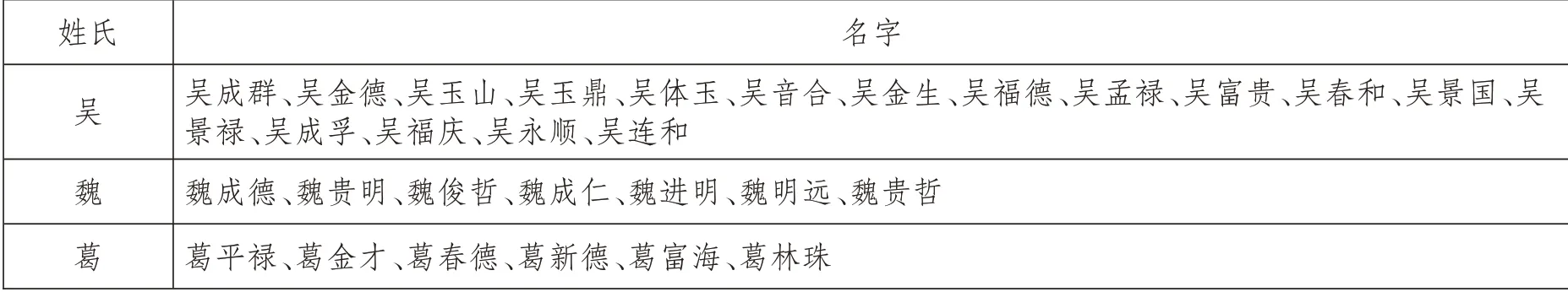

笔者选取了《瑷珲县志》中《库马尔路鄂伦春第一初等小学校首创师生人名》(见表4)和《鄂伦春族调查材料》之九、十一(见表5)来说明20世纪上半叶鄂伦春族姓名发展情况。之所以选择它们,是因为《瑷珲县志》记载了19世纪末至20世纪初鄂伦春族的姓名情况,《鄂伦春族调查资料》对20世纪上半叶鄂伦春族姓名状况有翔实的记录。

表4:《库马尔路鄂伦春第一初等小学校首创师生人名》

表5:《鄂伦春自治旗木奎高鲁补充调查报告——鄂伦春族调查资料之九》《爱辉县新生村补充调查报告——鄂伦春族调查材料之十》

1.由材料可知,汉语名字占大多数,一般由两字、三字或三字以上组成。这一时期,姓名的含义主要有:祈求富贵幸福的名字,如金德、福德;崇尚天地自然的名字,如玉山、明山;以事物命名,且多用“玉”字,如明玉、克玉;存在取“贱名”的现象,如瑷珲县新生乡有一人取名为来狗;受汉族文化影响,一些人不但取汉语名字,还有号,如来忠,号善亭,兄弟姐妹的名字之间出现排字辈的现象,如明亮和明奎兄弟两人、彦春和彦彭兄弟两人。

2.仍有很多人取鄂伦春语名字,其含义大致有三类。(1)名字有某种含义。这种名字又可分为五类:以某一特征起名,如“矿诺州”(黑子);根据性情起名,如“绍宝”(各方面都好);起吉祥的名字,如“骄劳布胡”(像石头一样结实);以某些动植物或物件起名,如“托恩莫诺”(鹌鹑);以表达个人情感和愿望的名字,如“依力嘎布”(思念)。(2)名字没有什么含义,如“天吉彦”。(3)以爱称作为名字,如“诺诺”等。这主要是因为没有再起别的名字,一直这样称呼,有的甚至到老还叫这个名字。

3.从语言学角度来说,鄂伦春语与满语、蒙古语同属于阿尔泰语系,并与满语同属满-通古斯语族[15],这几个语言间历来有许多共享、借用的词汇。例如,“巴图”意为英雄,以这一名词取名,在鄂伦春族、鄂温克族、蒙古族、达斡尔族等阿尔泰语系的各语族中普遍存在。再如,在蒙古语人名中,常加后缀“tai”,表示“有”的音节,加完附加成分后,变成形容词,作人名。鄂伦春族人名字中也存在用“tai”音节作为词尾音节,如“寇库太”“阿木太”。

4.鄂伦春族姓名存在区域性差异。如生活在黑龙江省(原库玛尔路、毕拉尔路)的鄂伦春族更多地受到汉族文化影响,他们通常取汉语名字,流行排行辈;而生活在内蒙古自治区(原托河、阿里、多布库尔一带)的鄂伦春族仍喜欢用鄂伦春语取名,名字一般更具传统文化色彩。这种区域差异与鄂伦春族同周边民族互动、接触程度有关。

(四)姓与名的组合形式及其含义

从上述资料来看,鄂伦春族姓与名的组合形式主要有以下两种情况。一是姓名兼称,姓在前,名在后。鄂伦春族大致有10余个传统姓氏。受汉族文化影响,已转变成单字姓,这种变化具体发生在何时,由于缺乏史料,无从推测具体时间。极可能发生在清末民国初,与当时外来人口大量流入,汉族文化进一步传播,鄂伦春族与包括汉族在内的其他民族文化交流、互动密切有关。另外,鄂伦春族姓氏有所增减,如一些老姓氏消失了,出现了一些新姓氏,这与人口增减和族际通婚等因素有关。二是双名制,即有一个鄂伦春语名字,有一个汉语名字。双名制的使用主要是为了适应环境、方便交际,如逊克县人莫金生,还叫作“乌儿塔颤”;逊克县人孟德林,还叫作“卡鲁千”;原毕拉尔路人吴云花,还叫作“凯巴”等①有关人物的生平历程详见敖长福编《鄂伦春族人物志》,海拉尔:内蒙古文化出版社,2013年,第265、274、342页。。从名字含义来看,主要有六类:一是以身体特征取名;二是以性格取名;三是以动植物等取名;四是取蕴含幸福、吉祥等美好寓意的名字;五是取具有纪念意义的名字;六是取“贱名”等。此外,受汉族姓名文化影响,兄弟姐妹之间出现排行辈现象。

综上所述,20世纪上半叶,鄂伦春族姓名具有传统狩猎文化特质,如用鄂伦春语取名,名字大多表达山林、动植物等意思。同时,在鄂伦春族与周边民族交往互动过程中,彼此发生语言借用现象,使其姓名呈现出新特点,例如,取汉语名字、流行排行辈等。

三、从鄂伦春族命名制看民族交往交流交融的史实

(一)鄂伦春族命名制受汉文化影响较大

一是政策层面的影响。清朝末年,黑龙江以北的大片领土被沙皇俄国侵占。生活在附近的鄂伦春族人不断遭到侵扰。当时,清政府推行纳贡和服兵役制度,鄂伦春族“妻子儿女,无法度日,遭受穷困者数不胜数”,沙皇俄国趁机威逼利诱鄂伦春族人逃亡出境。“巩固边围者,诚以移民垦殖为前提,而实行移民垦殖者,尤不能不从收拢鄂伦春人入手”[16](95),政府在鄂伦春族地区实行“弃猎归农”政策,强制在有一定农业基础且地理位置重要的黑龙江沿岸库玛尔路、毕拉尔路的鄂伦春族人从事农业生产。为扶助鄂伦春族人发展农业,政府还发放一部分定居建筑费、垦荒费和牛马、犁具、车辆等。推行这一政策后,鄂伦春族人开始建屯种地,“喀尔通屯依山临河,地势甚佳,住家十余户,前马厩,后园圃,周院木障具全。屋内清洁,院中整齐。蹍磨具有,昼夜不停。开成熟地二百余垧。粮垛满场,牛马遍山,猪羊成群”[13](743)。此后,不同时期的统治者均积极引导鄂伦春族人改变原有生计方式。出于“同化鄂民,坚心内向”[16](133)的需要,民国政府在鄂伦春族人聚居区办起了新式教育,先后成立了库马尔路省立第一鄂伦春国民学校、第二国民学校和阿里多布库尔路省立第三国民学校。在政府积极提倡和鄂伦春族有识之士的努力下,几百名鄂伦春族儿童受到不同程度的教育,不但学会了汉语汉文,还学习了历史、地理等知识,大大开阔了眼界,推动了鄂伦春族与其他民族的文化交流。为巩固东北边防、开发资源,民国政府在鄂伦春族人狩猎地区推行了一系列政策,例如,开通连接漠河与中原地区的铁路和公路系统、开采漠河金矿等。总之,无论“弃猎归农”、学习汉语,抑或修建道路、开采金矿等措施,虽均出于统治阶级自身需要,但在一定程度上改变了鄂伦春族人传统狩猎文化赖以生存的相对隔绝、封闭的生活环境,外地人口逐渐流入。随着鄂伦春族与汉族交往交流日渐频繁,其受汉族文化和思想影响较大,语言方面大量借用汉语词汇。

二是大量关外汉族人进入东北地区带来的影响。清朝入关后,颁布“禁关令”,对关东地区实行封禁。严禁汉族人进入东北“龙兴之地”垦殖,同时,“鄂伦春种族散处内兴安岭中射猎打牲”,“不识文字与庄稼为何物也”,“岁以征貂至其境,其人先其毕来,奉命维谨,过此则深居不可踪迹矣”[17](156),有清一代,鄂伦春族与汉族接触机会不多。20世纪初,随着“禁关令”的废除,大批汉族农民涌入东北地区,不但推动了当地资源开发、农业发展,也改变了当地人口的民族构成,促进了民族间的互动交流,这一时期,鄂伦春族与汉族的互动主要表现在经济合作上。由于鄂伦春族不善于经营农业,要请懂得种地的汉族当雇工。在这一过程中,汉族人进入鄂伦春族人的家庭,最初是当雇工,后来作为债主或女婿。鄂伦春族的很多新姓氏是汉族与鄂伦春族通婚带来的,《鄂伦春族情况——鄂伦春族调查材料之一》就记载了“鄂伦春族中赵、张、于等姓氏,多源于父母一方(多是父方)为外民族(汉族居多),经过几代逐渐成为鄂伦春族了”[14](366)的史实。

(二)鄂伦春族与周边民族使用相同的名词或词根作人名

历史上的同源以及近几个世纪以来的持续互动,使得鄂伦春族、满族、蒙古族和达斡尔族具有相似或相近的文化,而语言作为文化的重要表征,自然也反映这种相似或相近性,鄂伦春语与满语、蒙古语、达斡尔语同属阿尔泰语系,彼此语言间时常有一些共享的词汇或同源词。

首先,与满族的互动交流。在鄂伦春族聚居区,满族曾在政治和文化方面起过非常重要的作用。清朝初年,鄂伦春族作为打牲部落的一员被纳入统治版图之中,先后经历了“虽编佐领供调遣,而丁不逮”[18],“黑龙江设治以后,作归布特哈管理”[13](665),“三岁一易,号曰安达,岁以征貂至其境”[19](513),再到“建兴安城,亦援旧制,专为鄂伦春”,最后到“分归黑龙江、墨尔根、布特哈、呼伦贝尔四城管理,各为一路,每路专设一协领”[17](521)的五路十六佐管辖。有清一代,经由政府的直接管理,满族的影响自上而下进入鄂伦春族社会中。进入20世纪,满族在东北地区仍保持着较大的影响力。

清朝以前,鄂伦春族的狩猎经验和鄂伦春语教育一直以社会教育和家庭教育的方式进行传授。康熙三十四年(1659年),政府规定新满洲各佐领“每岁各选幼童一名”,这使小部分鄂伦春族人走进学校。学校以满语、满文进行授课。有清一代,学校教育的兴起打破了鄂伦春族居住区单一的语言生态格局,满语成为当时必不可少的交际工具,满语、满文负载的满族文化伴随着语言接触开始影响鄂伦春族的生产生活。“满族的书籍、满族的时尚、满族的思想成为北方通古斯人的标准。在1915年,二十岁以上的毕拉尔千和库玛尔千几乎都会讲满语,其中很多人能读、会写满文。”[20](129)在这种情况下,语言借用是十分常见的,这一时期,“鄂伦春人语言各别,住址无定,通满语文字者尚多,知汉语者甚少”[17](23)。

其次,与蒙古族、达斡尔族等周边民族的经济互动。从社会地理空间来看,鄂伦春族夹在蒙古族、达斡尔族等几个人口较多民族之间,处于这种大民族边缘的生活境遇和文化遭遇,使他们受到其他民族文化的影响很深。鄂伦春族与蒙古族、达斡尔族的互动主要以经济互动的形式展开。清康熙三十年(1691年)设立“楚勒罕”①“楚勒罕”源于蒙古语“楚固拉干”一词,意为“盟会”。大会,设立之初为布特哈向清政府贡貂和互市的场所,“集初立,划沙为界,各部落人驻其北,商贾官卒游人驻其南,中设兵禁,将军选贡貂,后始听交通,凡二十余日”[21](23)。后来,“楚勒罕”逐渐成为黑龙江地区各民族的贸易盛会。作为“打牲部”一员,鄂伦春族每年都要参加大会。在此过程中,鄂伦春族与蒙古族、达斡尔族等往来贸易,经济的往来也加深了文化方面的交流互动,这也反映在语言上,《黑龙江外记》载:“索伦语多类满洲达呼尔语,多类蒙古听之既熟,觉其重皆杂汉语。”[11](170)笔者曾多次前往鄂伦春自治旗古里猎民乡进行田野调查,据村中一位老人说:“自己的名字是父亲取的,巴音是富裕的意思,巴图意为英雄或勇敢,在我们这里(指古里),达斡尔族、蒙古族都这样叫。”②访谈对象:巴音巴图(男,鄂伦春族,1944年生);访谈时间:2017年10月6日;访谈地点:猎民村巴音巴图家中。民族间交往互动的增多,使得他们互相通婚,在长期持续的接触中,鄂伦春族文化逐渐发生区域性涵化。与贡貂制度同时建立的是专管貂皮征收的税吏“谙达”③鄂伦春族人将其称为“阿拉木谙达”,意为官方谙达,是清政府派往鄂伦春族聚居地区征收貂皮的税吏。。这些人在征貂过程中,也会用酒、布、粮食等物品与鄂伦春族人进行交换。光绪八年(1882年)被废除。随后,民间贸易逐渐成为鄂伦春族与周边民族物物交换的主要方式。民间谙达大多为达斡尔族,他们为了从鄂伦春族人手中获取兽皮等物品,选择与其结为兄弟或者与其女儿结婚,《库玛尔路鄂伦春族档案材料》中记载了常年在此进行商业贸易的谭宝善(达斡尔族)等人娶鄂伦春族女子的故事,他们几人的后代均采用达斡尔姓,取了达斡尔族名字。这也说明族际通婚对子孙后代姓名产生了一定影响。

(三)鄂伦春族姓名仍呈现出鲜明的狩猎文化色彩

20世纪上半叶,民国政府颁布政策,鼓励鄂伦春族人下山建屯,从事农业生产,但鄂伦春族人从事农业屡有反复,如遇天灾或战乱,收成不好,他们会立刻回到山中继续狩猎。民国政府在鄂伦春族聚居区设立学堂,让其接受新式教育,开阔视野,但是日本侵占东北时期,原有的几所学校被迫中断办学。

虽然汉族人口大量涌入东北地区,改变了当地人口的民族构成,但鄂伦春族人与周边民族互动只是部分地区出现的个别现象,大多数鄂伦春族人仍不愿放弃传统狩猎生活。这一时期,黑龙江北岸的广大地区被沙皇俄国侵占,狩猎场所大为缩小。相对来说,在鄂伦春族生活的地区仍有进行狩猎的场地。鄂伦春族人仍散居山林,过着以游猎为主,辅以采集、捕鱼的生活,其男女“皆勇决善射”,过着“衣皮食肉”,“每处联居穴铺至多不过三五家,必同招来共饮共食”[13](681)的共同劳动、平均分配的生活。由于大多数鄂伦春族人的生活环境较单纯,“住于兴安岭之深山别有天地中,营其原始的生活,比较的和其他民族不易接触,故在体制上或文化上,皆少受其他民族之影响”[22](27),较好地保存了狩猎文化,并在姓名上有所反映,如用鄂伦春语取名,喜欢用山林、动植物名称做名字等。需要指出的是,虽然有一部分鄂伦春族人仍保留取名习俗,但各民族交往交流交融是历史趋势,这在日后鄂伦春族姓名发展中得到证明。

(四)鄂伦春族姓名受到俄罗斯文化的影响

早在中俄雅克萨之战前,南迁前的鄂伦春族人已与俄罗斯人建立贸易联系。《尼布楚条约》签订以后,中俄之间定期的商贸往来很快建立起来。除了每三年一次进京贸易之外,俄罗斯商队还会定期到齐齐哈尔城同中国军民互市,由于鄂伦春族“所居之地与俄罗斯为邻,终不免与俄互市”,使得“其妇孺衣服悉与俄同,其名字亦皆取俄国字音”[13]。18世纪中叶,俄国沙皇尼古拉一世有计划地组织向东扩张。至1855年夏,黑龙江下游地区大部分被其控制,事态的严重性引起了清政府的高度关注。在俄国的武力胁迫下,清政府签订了《瑗珲条约》。这样,俄罗斯人直接影响到了满洲地区的通古斯人,一些鄂伦春族人逐渐卷入俄国的政治和经济圈子——从征收毛皮税到逐渐将其组织成行政单位。据文献记载,“隶呼伦贝尔托河路协领管辖至已剪发入俄籍者,其部落曰沃洛特,每沃洛特有一首领,曰阿大满,俄语屯长之意,悉受俄人指挥”[23](199)。中俄签订《北京续增条约》后,大批俄罗斯人涌入东北地区,使得俄国文化对该地区的影响进一步增强,连大兴安岭深处的“鄂伦春人尚有与俄人混血者,如考察中见有白眼青色者即此”[22](7),据《鄂伦春族情况——鄂伦春族调查材料之一》载:“托扎敏图克有一个鄂伦春人取了苏联名,叫阿诺托里。”[14](61)

四、结 语

综上,鄂伦春族姓名由姓氏和名字两部分组成,姓与名的组合形式主要有姓名兼称制和双名制两种;就名字含义来看,可分为以动植物等取名,取蕴含幸福、吉祥等美好寓意的名字,取具有纪念意义的名字等几种基本类型。进入20世纪,随着鄂伦春族与周边民族接触、互动的频繁,彼此文化不断发生涵化并通过姓名反映出来。从历时性角度来说,鄂伦春族与周边民族互动日益增多,其姓名也在互动中不断吸收其他民族的姓名文化,呈现出新情况:鄂伦春族姓氏经历了由多音节演化成单音节,数量由少到多的转变;鄂伦春语名字不断减少、汉语名字不断增多。姓名的历时变迁是鄂伦春族与周边民族交往交流交融的生动体现。从鄂伦春族与周边民族互动的历史来看,空间社区上的互嵌和人员的流动为鄂伦春族与周边民族交往交流交融提供了条件。自古以来,鄂伦春族与汉族、满族、达斡尔族、蒙古族、鄂温克族等民族共同生活在同一地域,互相往来并进行农业合作、物物交换等日常社会生活互动,经济合作也密切了群体之间的文化交流互动。以语言为例,鄂伦春语与满语、蒙古语等同为阿尔泰语系的不同语支,具有大量同源词,同源词的使用本身就是民族接触、交往的凭证。双语或多语的使用也是鄂伦春族与周边民族互动的结果,这反映在姓名上就是“双名制”,如一个鄂伦春族人不仅有一个汉语名字,还有一个鄂伦春语名字。民族间的各种互动、交流最终促成了民族交融,族际通婚是重要方式之一。鄂伦春族与汉族、达斡尔族等民族长期共处,文化上相互认同,情感上相互接近,共同性因素不断增多,族际通婚不断增多,各民族文化持续深度涵化。例如,鄂伦春族“敖”姓、“李”姓、“张”姓等新姓氏便是鄂伦春族与汉族、达斡尔族等民族通婚产生的。总之,20世纪上半叶鄂伦春族姓名的变迁和发展历史表明,生活在共同地域的不同民族之间逐步交往交流交融是历史的必然。