文献引证视角下近现代目录学研究流变过程

2020-12-14沈宸袁曦临

沈宸 袁曦临

摘 要 近现代目录学研究经历了相对曲折的变化过程,分析其变化原因,可以为目录学的发展指明方向。本研究依据目录学学科归属调整的5个历史阶段,对不同阶段目录学学术专著的被引状况及学科类别进行比较,总结近现代目录学研究的流变过程。调查发现,近一个世纪目录学研究呈现出产出量有所衰退,但其影响的学科范围在扩大的二律背反现象,导致产生这一现象的主要原因是目录学学科归属变动频繁,目录学研究者的研究重心随之调整转移。

关键词 目录学 文献引证 图书引文分析 流变

分类号 G250

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2020.10.012

Abstract Modern bibliographic research has undergone a relatively tortuous change process. Analyzing the reasons for its change can indicate the direction of the future development of bibliography. According to the 5 historical stages of subject classification adjustment of bibliography, this paper compares the citation status and subject categories of bibliographic academic monographs in different stages, and summarizes the rheological process of modern bibliographic research. The investigation found that bibliographic research in the past century has shown a decline in research output, but the subject range of its influence is expanding. The reason is that the subject attribution changes frequently, which affects the research center of bibliography researchers to adjust and shift accordingly.

Keywords Bibliography. Literature citation. Book citation analysis. Rheology.

0 引言

余嘉锡在《目录学发微》中说,“治学之士,无不先窥目录以为津逮,较其他学术,尤为重要”,在他看来,“凡目录之书,实兼学术之史,账簿式之书目,盖所不取也”[1]。换言之,就是认为目录学的宗旨在于治学术史,而不仅仅是编制书目索引。目录学扮演了学术门径的角色,学者通过判别文献的真伪,考证图书篇目的分合,达到治学之目的,因此,目录学不仅是文史研究的主要路径和方法,其本身也是学术史研究的重要组成部分。作为一个历史悠久且重要的学科,目录学近年来无论是学科地位,还是研究成果均呈现出衰减之势,现有目录学研究的重心越来越转向知识组织等领域[2]37。然而,仅仅通过表相就确认目录学研究已经走向衰弱是武断的,必需要深入到目录学研究过程的内部,去考察不同历史时期目录学研究的特点,才能判断和印证当代目录学研究是否真的面临萎缩衰退的局面,揭示其发展、轉折、变化的原因,进而预测目录学研究的未来走势。

1 相关研究

早在1995年,代根兴等学者就对80年代中国目录学研究的主要成就进行了总结和分析,通过对这个时期的论著数量、研究内容、研究方法和研究力量进行归纳,揭示我国目录学研究中存在的问题和未来的发展方向[3]。21世纪初,陈铭、郑建明对20世纪90年代的目录学研究情况进行了综述,将目录学的研究细分成基础理论、目录学方法、分支学科、目录学史、国外目录学和书目情报工作理论及实践等研究方向,提出新世纪目录学研究应向着分化与综合、整体化与科学化的方向发展[4]。相关的论文还有郑永田对2000年以来目录学研究的发展情况的综述[5]。王玮则从相对客观的角度,对1998年到2002年之间目录学论文的发文量、目录学与图书馆学各子类的发文量对比、论文作者队伍、论文分布情况以及目录学在《图书与情报》期刊中的栏目设置这几个方面进行分析,得出目录学研究在整个图书馆学领域内处于弱势,其发展趋势呈萎缩状这一结论[6]。2017年胥伟岚等人利用关键词共现与可视化方法,对2006年到2015年目录学研究论文的关键词进行词频分析,归纳了近十年目录学研究的主题,综合评述近十年目录学研究的特点,并探讨未来值得关注的方向[7]。

可以看出,学者们的研究主要是基于目录学以及图书馆学研究领域的内部,而较少把关注视角投注到目录学和图书馆学领域之外的学术影响力。故本研究从文献引证的角度出发,对近现代目录学不同历史时期的研究状况及其在本学科内外的影响进行考察和分析,以弥补这一认识视角的缺失。

2 研究设计

2.1 研究对象

本文通过“超星发现”这一系统,以“中文”为语种,“图书”为文献类型,以“中图分类号”为检索字段,以“G257(目录学)”为检索词,不限制年代,检索后得到作者的总数为49人,经调查后除去古代作者1人,共48位作者。因此,本文将以这48位目录学专家以及其在目录学领域发表的著作为研究对象。2.2 研究方法

引文分析法能有效反映某一文献在相关领域的学术价值、影响力及影响范围等特征,揭示文献之间、作者之间或者学科之间的关联关系[8]。就本研究的目的而言,针对目录学专著进行文献计量和内容分析,更能揭示出目录学学科发展和研究的脉络。据刘宇等人的研究成果,民国时期图书馆学研究主要分为管理和文史两大范式[9],作为图书馆学的下位类,目录学的研究多为文史范式;建国之后的50年代即开始学科专业改造[10],1964年在由聂荣臻主持制定的国家学位条例的学科分类表中,图书馆学被划归入文学门类。直至1983年3月公布《高等学校和科研机构授予博士和硕士学位的学科、专业目录》(试行草案),图书馆学仍被列于文学门类下。1988年10月,高校学科专业目录修订,图书馆学被改置于理学门类。而到了1997年,学科专业目录版本修订后新增了管理学门类,图书馆学归属管理学门下。

依据上述学科归属的演变过程,可对目录学研究进行如下分期:(1)1949年以前:文学与史学学门兼有;(2)1950—1964年:文学学门(未以文件形式确定);(3)1965—1988年:文学学门;(4)1989—1997年:理学学门;(5)1998—2019年:管理学学门。根据上述分期划分标准。按不同时间区间分段阐述该时期的目录学专家在目录学领域进行理论研究的合作关系及被引状况等,并通过不同历史时期之间的对比分析,最终归纳出近现代目录学研究在流变过程中的特征及其影响。

这里对数据的获取方式做一个说明:(1)出版图书总量即合并不同版本版次后的图书总量,总被引频次、被引频次平均数、最高被引频次、最低被引频次、引证期刊总量、引证图书总量这7个数据指标均通过超星发现系统所公布的引证信息直接获取;(2)合作作者是通过检索该作者所著全部中文著作后,利用超星发现系统的可视化分析功能所提供的相关作者信息得到,取合作著作数量前5位作者,其目的是为了了解目录学领域的研究合作情况;(3)合作作者所在学科类属,是通过检索该作者的每一个合作者所著全部中文图书后,利用超星发现系统的可视化功能提供的学科分类信息,取其中除“综合性文献”外占比最大的学科分类得到,其目的是为了考察目录学研究者的跨学科研究合作情况;(4)涉及学科分类,是通过检索该作者所著全部中文著作后,利用超星发现系统可视化分析功能所提供的学科分类信息,取其中除目录学所处的“文化、科学、教育、体育”这一分类外,位列前5的学科分类,其目的是考察目录学研究者的专业泛化和专业拓展情况;(5)对于不同版本的同一著作视作同一本书,对其总被引频次计算是对每一版本被引频次进行加总;(6)跨时段的作者将对其数据分时段进行获取。数据获取的截止时间为2019年1月30日。

3 近现代目录学研究过程考察及其学术影响分析

3.1 1949年以前的目录学研究

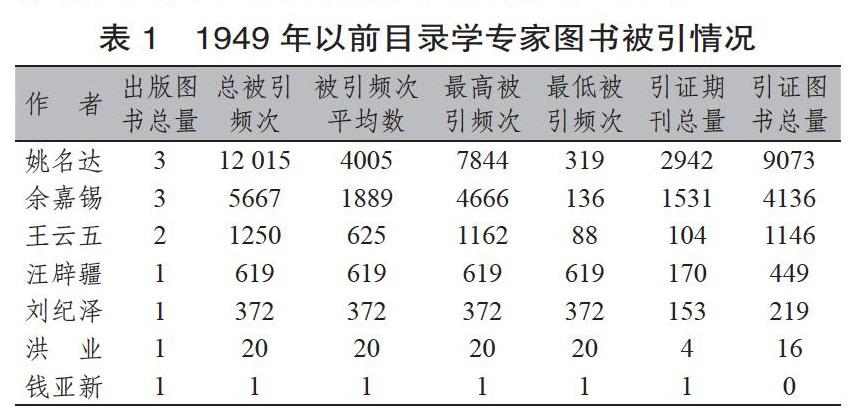

经调查,1949年以前目录学研究共有7位作者,出版了与目录学学科相关的学术图书12本,,这7位作者及其图书总被引频次先后排列如表1。

由表1可知:(1)1949年以前目录学家在目录学领域内所著专著数都在1~3本,且由于年代相对久远,大部分图书都有3版以上的版本;(2)1949年以前目录学家的专著被引频次处在一个较高的水平,7位作者的总被引频次的平均数为2849,被引频次平均数的均值为1076;(3)1949年以前目录学家专著的被引频次之间差异较大,其总被引频次的标准差达到4504,其中被引频次较高的作者为姚名达、余嘉锡;(4)1949年以前同一目录学家不同著作之间的被引频次差异也较大,其中差异最大的是姚名达,其标准差达到了3765;(5)1949年以前目录学家著作被图书引用的频次明显较被期刊引用的频次高,平均每人被期刊引证的频次为701次,而被图书引证的频次为2148次。

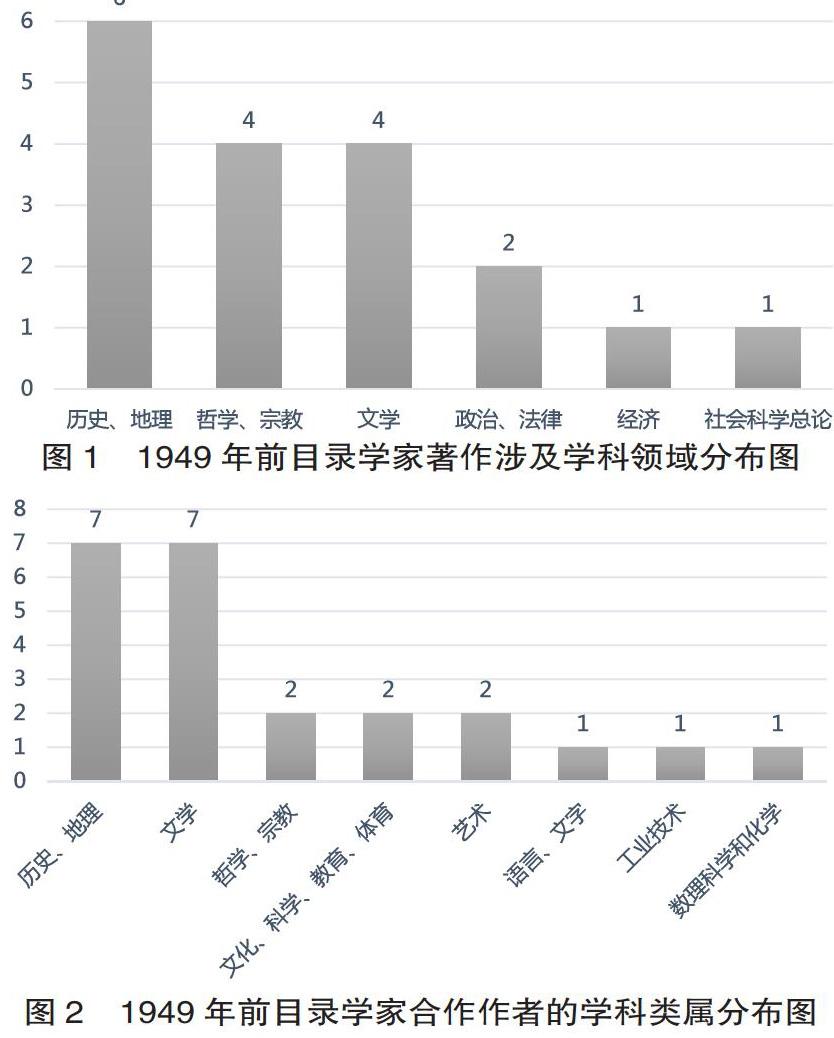

从这些专著研究所涉及的学科领域来看,1949年以前的目录学家的著述所涉及的学科领域以及其合作作者的学科类属的分布情况如下图1和图2所示。

从上图可见,1949年以前的目录学家除在目录学本领域之外,普遍涉足的学科领域为“历史、地理”“哲学、宗教”和“文学”,文史哲几乎可以说与目录学是不分家的一体化存在。而其合作作者的学科归属类别也同样说明了这一点,比较集中于文学学门和史学学门,仅有一小部分学者和理学及工科的作者有着学术上的关联。因此可以说,1949年之前的目录学研究无论是研究范式,还是研究范畴均归属于文史哲领域。

3.2 1950年—1964年的目錄学研究

1950年到1964年之间,正处于建国后大学学科调整的时期,对于目录学的归属尚未明确,期间目录学研究也较低迷。共有2位作者发表了与目录学学科相关的学术著作,见表2。

该时期正处于学科专业改造时期,各大院校的学科设置较为混乱,经过调查之后发现,王重民和朱天俊两位作者在该时期发表的这两本图书是两人合作所写,因此该时期出版总量仅有2部,总被引频次仅为4次。两位作者在该时期出版的著作主要内容除目录学之外还涉及到了“历史、地理”和“文学”领域,而其合作作者所属学科类属也反映了这一特点。从学科类别和研究范畴的归属来看,基本延续了上个时期的特点,仍然比较集中于文史学门。

3.3 1965年—1988年的目录学研究

1965年至1988年目录学的归属比较明确,体现在国家学位条例的学科分类表和大学学科目录上,隶属于文学学门。其时共有16位作者出版了与目录学学科相关的学术图书。这16位作者以其图书总被引频次先后排列如表3。

由表3可知:(1)1965年至1988年期间目录学家在目录学领域内的专著量在1到5本之间,平均每人发文量为2本,基本与之前时期持平;(2)1965年至1988年期间目录学家的专著被引频次处在一个相对较高的水平,16位作者的总被引频次的平均数为260,被引频次平均数的均值为112,但相对的有3位作者的著作未被其他文献引用过;(3)1965年至1988年期间目录学家专著的被引频次之间差异相对较大,其总被引频次的标准差为471,被引频次较高的作者为彭斐章、王重民和徐召勋;(4)1965年至1988年期间同一位目录学家不同图书之间被引频次差异相对较小;(5)1965年至1988年期间目录学专著被图书引用的频次与被期刊引用的频次差异开始逐渐缩小,并逐渐显现出期刊引证频次多于图书的趋势,平均每人被期刊引证的频次为140次,被图书引证的频次为120次,从一个侧面反映出学术交流模式从图书向期刊转移的变化特征。1965年至1988年期间发文的目录学家的著述所涉及的学科领域以及其合作作者的学科类属的分布情况如下图3和图4所示。

从上图可见,1965年至1988年期间的目录学学者除本专业领域外,较常涉及的学科主要为“文学”“历史、地理”和“哲学、宗教”,其中涉及“文学”的作者最多,这一现象与国家对图书馆学、目录学的学科归属为文学学门是一致的;与此同时,也呈现出向理、工、医等学科领域拓展的端倪。而在合作研究方面,其合作作者的学科归属类别仍集中于“文化、科学、教育、体育”“文学”和“历史、地理”等学科领域,集中于“文化、科学、教育、体育”的合作研究占比很高,体现出该时期目录学研究者在学科内部的交流合作是比较密切的。

3.4 1989年—1997年的目录学研究

1988年10月高校学科专业目录修订,图书馆学归属于理学门类。因此,1989年至1997年期间作为图书馆学下位学科的目录学研究有了一些变化。这一期间共有15位作者发表了与目录学学科相关的学术著作。这15位作者及其著作总被引频次先后排列如表4。

由表可知:(1)1989年至1997年期间目录学家在目录学领域内的图书总量在1到3本之间,平均每人出版1本,较前一个时期有所下降;其被引频次也处在一个相对较低的水平,15位作者的总被引频次的平均数为78,被引频次平均数的均值为66;(2)1989年至1997年期间目录学家专著的被引频次之间差异相对较小,其总被引频次的标准差为86,其中被引频次较高的作者为彭斐章、乔好勤和柯平。1989年至1997年期间发文的目录学家的著述所涉及的学科领域以及其合作作者的学科类属的分布情况如下图5和图6所示。

从上图可见,1989年至1997年期间的目录学家除目录学科外,较多涉及的学科仍主要为“文学”“历史、地理”和“语言、文字”等学科。值得指出的一点是,此阶段涉及“工业技术”“数理科学和化学”等理学门类的合作作者有所增多,体现出目录学被归入理学学门之后,目录学专家开始更多的与其他学科领域交流合作,也反映出研究领域在学科外的拓展。

3.5 1998年—2019年的目录学研究

1997年高校学科专业目录版本修订后新增了管理学门类,图书馆学归属管理学门下。因此,1998年至2019年这一阶段是目录学归属于管理学学门的时期,共有26位作者出版了与目录学学科相关的学术著作,见表5。

由表5可知:(1)1998年至2019年期间目录学研究者在目录学领域内的出版图书量在1到3本之间,平均每人2本,较上一时期有所回升;(2)1998年至2019年期间出版的目录学著作被引频次较上个时期有所上升,26位作者的总被引频次的平均数为109,被引频次平均数的均值为62;(3)1998年至2019年期间目录学专著的被引频次之间差异相对较大,其总被引频次的标准差为242,其中被引频次较高的作者为邱均平、彭斐章、王继光和张灿玾;(4)1998年至2019年期间同一目录学家不同图书之间被引频次差异相对较小,其中差异最大的是邱均平,其标准差达到了752;(5)1998年至2019年期间目录学专家图书被图书引用的频次仍然要小于被期刊引用的频次,且差异开始变大,平均每人被期刊引证的频次为84次,被图书引证的频次为25次,再次表明学术交流环境的变化。

1998年至2019年期间的目录学家的著述所涉及的学科领域以及其合作作者的学科类属的分布情况如下图7和图8所示。

从上图可见,1998年至2019年期间目录学研究者除关注本专业之外,仍然广泛涉及“文学”和“历史、地理”学科,但与越来越多其他学科,如经济、工业技术、医药等等有了学术上的关联。与此同时,其合作作者的学科类别较之前也更加广泛,理工农医均有合作,体现出目录学与其他学科之间的交互关系日益加深,其中,“医药、卫生”有关的学科与目录学之间学科交流较之前有了极大飞跃。

4 目前学历史总结性回顾与展望

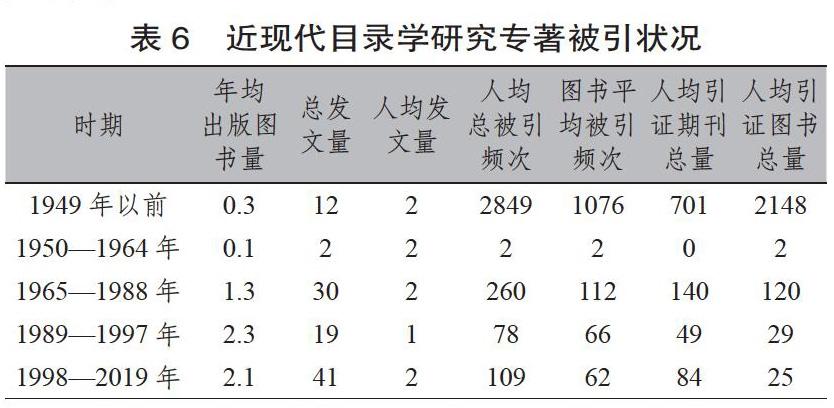

回顾目录学在上述5个时间段的研究状况,不难梳理出近现代目录学研究的流变过程和基本态势,见表6。

从表6可知,从数量上看,近现代以来我国目录学领域的年均出版专著数量是基本稳定的,呈现小幅度波动。从被引频次来看,目录学影响力比较凸显的集中在2个阶段,其一是1949年以前,其二是1965—1988年,可以发现,这两个阶段,目录学都主要隶属于文学学门。1949年之前的目录学家主要采取文史研究范式,因而研究成果在传统文史领域广为引用,产生深远影响;尤其影响着“历史、地理”和“文学”这2个学科类别,反映出目录学与文学、史学之间的紧密关联。1980年代随着信息技术和书目情报理论的引进,以彭斐章为首的学者们在目录学领域的研究呈现出迅速增长的趋势[12],开始出现更多的目录学之外的研究合作,学科的边界在向外拓展,但文史传统依然强劲而稳健。1989年开始,目录学领域的研究出现了较大的变化,一方面是跨学科的合作增加,另一方面是文史传统慢慢失去其主导地位,然而从目录学专著的被引情况来看,20世纪90年代之后专著的学术影响力远逊于1949年之前的目录学专著,甚至与1990年之前出版的专著相比,下降幅度也很明显。

综上所述,可发现近现代目录学研究随着社会发展及信息技术进步呈现缓慢下降趋势,但目录学影响的学科范围和跨学科合作面却在逐渐扩大,更多地参与到其他学科,并越来越明确的从文史中脱离,向跨学科方向拓展,呈现出学科范围在扩大,但研究产出量和影响力却有所衰退的二律背反现象。因此,就目录学研究的未来发展提出以下两点建议。

(1)明确并稳定目录学的学科归属,特别是应该重视目录学的文史传统,简单的说,就是目录学理应始终与文献整理和文史研究相联系。目录学学科归属的频繁变动,必然会影响目录学研究的方向指引、学科制度和发展策略。在数字网络环境下重新明确目录学的学科属性,无疑有利于目录学研究方向的开拓、学科制度的建设和发展策略的制定[13]。

(2)采取衔接整合的方式,寻求网络数字技术、网络文献资源与中国目录学研究传统的有机结合,发现新的学术增长点。加强与其他学科之间学术交流,将数字时代的知识地图等理念与其他学科中的新观念、新方法融入到目录学研究之中,扩展目录学的研究视野。因此我们知道无论是书评、综述、文献整理与编撰,还是引文分析、知识图谱、数据资源结构化等等,均蕴藏着丰富的目录学基本原理与方法。在搜索引擎和数据库出现之后,那种认为目录学必然式微的看法是偏颇的。目录学绝不是狭义而言的编制目录索引,而是在于学术考辨,知识传承。时代的发展,改变的是知识工具和载体,而不是知识内涵本身。面对网络数字时代出现的大量网络文献资源,面对新的学术与知识生态,目录学理应腾笼换鸟,着眼于提高知识生产的效率,促进知识的积累和学术的发展。目录学的前路何在,需要步步为营,深长思之,在稳固既有文史传统的同时,探索新的方向。

参考文献:

余嘉锡.目录学发微[M].成都:巴蜀书社,1991:1-3.

傅敏.从图书馆学研究视角看目录学的现代发展[J].图书馆论坛,2015,35(4):36-39.

代根兴,周晓燕,杨文秀.中国目录学研究十五年[J].山东图书馆季刊,1995(3):1-5.

陈铭,郑建明.20世纪90年代的目录学研究综述[J].中国图书馆学报,2001(1):63-66.

郑永田.2000年以来我国目录学研究综述[J].图书馆杂志,2008(1):2-7.

王玮.从近5年目录学论文的计量学分析看目录学研究的非常态[J].图书情报工作,2004(9):109-111,120.

胥伟岚,夏南强.近十年我国目录学研究述评[J].图书馆,2017(1):28-33.

邱均平.信息计量学[M].武汉:武漢大学出版社,2007:317.

刘宇,魏瑞斌,杜慧平.图书馆学知识边界的凝聚与学科认同建立:基于《图书馆学季刊》共词网络的案例研究[J].大学图书馆学报,2012,30(5):77-81,106.

夏南强,胥伟岚.中国目录学的回归与重构[J].图书情报工作,2017,61(14):34-39.

王锰,陈雅,郑建明.国内外数字时代的目录学理论体系研究进展[J].图书馆,2014(6):32-37.

王子舟.图书馆学的学科性质[J].图书馆学研究,2003(1):5-10.