纳米科学

2020-12-14

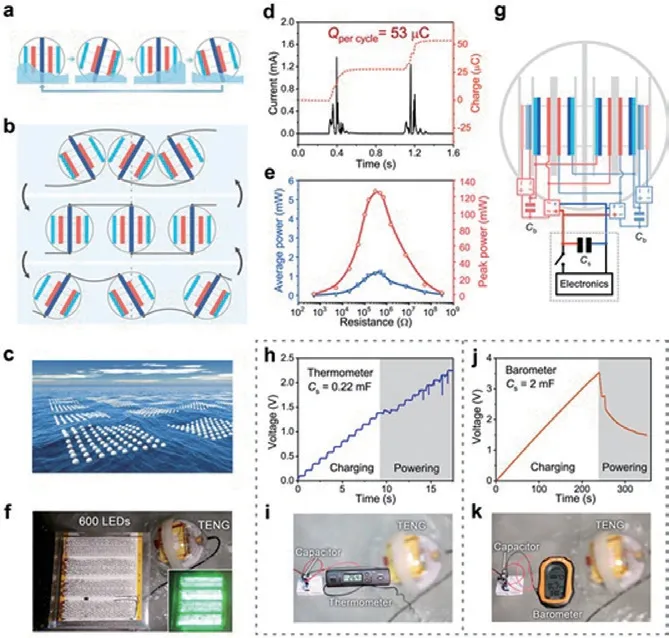

电荷自泵浦激励的蓝色能源器件研究

中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士团队提出了电荷穿梭原理和基于电荷穿梭原理的摩擦纳米发电机。相关论文发表于Nature Communications。以CS-TENG为核心发电单元制备了高性能集成球形蓝色能源器件,应用于水波能收集。在低频水波激励下,该器件实现电荷的自泵浦激励,并由单泵浦TENG对多主TENG同时激励,实现了蓝色能源器件性能的新突破,且随着器件集成CS-TENG单元数量的提升,输出将会进一步提高。该研究还展示了器件在波浪驱动下,同时点亮600盏LED灯,并用于自驱动温度和气压检测,显示了该器件在蓝色能源等领域应用的巨大潜力。

CS-TENG的器件结构和工作原理(图片来源于中国科学院北京纳米能源与系统研究所网站)

水波激励下集成器件的性能表征(图片来源于中国科学院北京纳米能源与系统研究所网站)

超耐久性超长碳纳米管研究进展

清华大学化工系魏飞教授、张如范副教授团队以实验形式研究了厘米级长度单根碳纳米管的超耐疲劳性能。相关论文发表于Science。研究团队设计搭建了一个非接触式声共振测试系统。该系统不仅避免了电子束导致的样品损伤,使得厘米长度的一维纳米材料的疲劳测试成为可能,同时解决了小尺寸样品在高周次循环载荷的施加问题。该碳纳米管展现出十分优异的耐疲劳性,优于目前已知的所有工程材料。与一般传统材料的疲劳损伤累积机制不同,其疲劳破坏呈现出整体破坏性,不存在损伤累积过程,初始缺陷的生成对碳纳米管的疲劳寿命起主导作用。此外,其耐疲劳性可受到温度影响,表现出随着温度升高而下降的特点。

聚集诱导发光纳米仿生机器人研究进展

中国科学院深圳先进技术研究院生物医药与技术研究所纳米医疗技术研究中心蔡林涛研究员与合作者研发出一种基于聚集发光元件的AIE纳米仿生机器人系统,用于血脑屏障穿越及脑胶质瘤靶向诊疗。相关论文发表于ACS NANO。通过借鉴科幻电影《终结者》中终结者机器人T-800的设计理念,粤港两地研究人员合作开发以AIE聚合物材料为内骨骼,以自然杀伤细胞膜为外部皮肤的“终结者”纳米机器人系统。在跨越血脑屏障进入脑部区域后,纳米机器人可以利用NK细胞膜表面蛋白与肿瘤细胞膜表面受体的特异性识别,富集到脑胶质瘤细胞内。论文进一步从细胞水平和活体水平对纳米机器人的靶向能力进行了验证。

基于近红外稀土纳米晶/量子点双激发解码策略实现精准探温

中国科学院福建物质结构研究所陈学元研究员团队提出了利用基于稀土纳米晶/量子点复合物探针的双激发解码策略来实现生物组织内精准温度探测。相关论文发表于Advanced Science。首先,利用核壳结构NaLuF4∶Nd3+, Gd3+@NaGdF4稀土纳米晶和PbS@CdS@ZnS量子点在两亲分子形成的胶束中,进行自组装来构建稀土纳米晶/量子点复合物微球。其次,利用Nd3+离子与量子点不同的光吸收特性,选用与808nm激光波长相近且共路的另一束830nm激光来单独激发出复合物中量子点的发光。最后,通过此种双激发策略将1057nm处重叠的发射信号进行分离,并计算其发射强度比值作为温敏参数。

面向智能仿生感知系统的柔性人工突触研究进展

中国科学院苏州纳米所张珽研究团队使用氧化锌纳米线和海藻酸钠设计制备了一种具有光感知功能的柔性仿生突触晶体管。相关论文发表于Advanced Materials Technologies。视觉作为生物获取外界信息的重要感知系统,对生物活动具有重要意义。受到蜜蜂视觉系统的启发,该研究集成了视觉感知和信息处理的功能,器件同时对电信号和光信号刺激响应的特点,可以在电信号和光信号的共同作用下,实现短时突触可塑性与长时突触可塑性的转换。此外,通过对此突触晶体管器件的阵列化制备,实现了在不同电压下光信号记忆水平的调节,实现了对生物视觉感知功能的初步模拟。

基于氧化锌纳米线和海藻酸钠制备的具有光感知功能的柔性仿生突触晶体管(图片来源于中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所网站)

单原子修饰的纳米反应器

中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组研究员吴忠帅团队与有机-无机杂化材料研究组研究员杨启华团队合作,发展出一种单原子锌修饰的中空碳球纳米反应器。相关论文发表于Advanced Energy Materials。设计一种轻质量、高导电、高催化活性、优异亲锂位点、高机械强度的载体材料,同时能抑制多硫化物穿梭和金属锂枝晶的锂硫全电池,是目前突破锂硫电池应用瓶颈的一种有效方法。新设计的反应器可同时用做锂硫电池正极、负极的基体,提高对多硫化物的催化活性并抑制锂负极枝晶的生长,应用该反应器的高比能锂硫全电池具有高载量、高倍率、长循环的特性。

基于DNA纳米机器的肿瘤疫苗新进展

中国科学院国家纳米科学中心丁宝全研究员课题组在DNA纳米机器用于精准化智能化肿瘤疫苗研究方向取得进展。相关成果发表于Nature Materials。利用DNA折纸技术,构建尺寸形状精准可控、同时搭载肿瘤抗原和多种佐剂的肿瘤疫苗体系,利用抗原特异性的免疫反应进行肿瘤免疫治疗。这种基于多种成分共同精准组装、刺激响应控制的DNA纳米机器在肿瘤疫苗体系的开发及个体化的肿瘤免疫治疗应用中显示了巨大潜力。同时,DNA纳米机器具有可程序化设计的特点,可以通过进一步设计优化用于病毒相关抗原及佐剂等功能成分的递送,有望为抗病毒疫苗的构建提供全新的平台。

生物全合成的自组装纳米疫苗新进展

中国科学院过程工程所生化工程国家重点实验室生物剂型与生物材料团队马光辉研究员等与合作者采用生物全合成技术构建了一种自组装蛋白纳米颗粒,以此为“底盘”制备的多糖和多肽类纳米疫苗,在多种动物模型中均展现出良好的安全性和高效的免疫应答水平,显著增强了传染病预防和肿瘤治疗的效果。相关论文发表于Advanced Materials。该纳米疫苗底盘为生物合成的蛋白骨架,避免了外源性合成材料的引入,保证了疫苗使用的安全性。同时,采用融合表达或蛋白糖基化修饰策略,可轻松实现多肽、多糖等不同类型抗原在“底盘”上的高效负载,无须额外化学偶联过程。