档案学术评论及其价值

2020-12-10胡鸿杰

摘 要:通过梳理分析已有档案学术评论研究与实践的现状及其内在原因,从主体、客体、中介和受众等构建档案学术评论要素作用结构模型,据此得出学术评论具有对档案学术理论进行阐释和重构两大功能,并厘清学科逻辑起点、形成学术规范等价值,最终导出档案学术评论对学科发展的意义所在。

关键词:档案学术研究;学术评论;学术价值

Abstract: Based on overviewing current situation and internal reasons of the existing research and practice works on Archival Academic Review(AAR),this paper builds a function structure model for AAR elements from the subject,object,intermediary and audience,which leads to two major roles of interpreting and reconstructing the academic theory of Archives,as well as two main values of clarifying the logical starting point and forming academic norms for Archival Science,and shows the meaning of AAR to the development of Archival Science finally.

Keywords: Archival academic studies; Academic review; Academic value

人们认识世界,是从评价开始的。比如,当他(她)第一次睁开眼睛,感觉到光;遇到的风,感觉到速度、温度以及其中的微尘。也许在那个时候,他们还没有清晰的指标,但他们的感觉一定是在某种指标作用下的评价结果。他们就是沿袭着这种感知世界的“评价”过程慢慢成长,而“感知世界的评价”也随着他们的成长日臻完善。

随着人类认识世界的不断深入,分化出许多认识世界的领域。其中,科学及其学科就是这些领域中最为繁杂和耀眼的部分。比如,牛顿是最有影响的科学家,被誉为“物理学之父”,他是经典力学基础牛顿运动定律的建立者。他发现的运动三定律和万有引力定律,为近代物理学和力学奠定了基础,他的万有引力定律和哥白尼的日心说奠定了现代天文学的理论基础。而其后出现的混沌理论、相对论和量子力学理论,突破了牛顿经典力学理论的束缚,形成了新的理论体系。

那么问题来了,这些理论除了时间出现的前后之外,是根据什么指标来划分的?尤其是对于非专业人士而言,有没有更加通俗易懂的说法?于是,同样作为物理学家的托马斯·库恩提出的“范式理论”就成为一种对包括物理学在内科学的解读。根据这种核心概念,库恩于1962年出版了一部在科学史上具有重要意义的著作——《科学革命的结构》,[1]库恩按照范式的存在与否,将一种理论划分为前范式科学(经过竞争而建立起范式)、常规科学(反常与危机使既有的范式发生动摇)、科学革命(经过竞争与选择而建立起新范式)和新常规科学。

笔者认为,库恩提出范式、论述范式并用其划分和认识科学的过程,就是一种基于方法论的、对科学的评价,或者简称为学术评论。当然,在学术发展的历史中,类似“范式理论”的学术评论还很多。依据“工欲善其事,必先利其器”的道理,做好一门学科的研究,理解和掌握研究的方法和工具就显得十分重要。档案学的研究应该也是如此。

1 档案学术评论的状况及要素

1.1 档案学术评论的状况。自20世纪80年代开始,中国档案学的部分学者就开始关注和研究有关档案学术评论的问题。

在中国知网中,采用跨库检索模式,选择中国期刊全文数据库、中国优秀硕士学位论文数据库和中国博士学位论文数据库,以“档案学术”及“评论”作为检索词进行检索,对输出结果进行相关性分析后(具体检索条件为:一是以“档案学术”和“评论”同时作为主题检索词进行精确检索;二是以“档案学术”和“评论”同时作为篇名检索词进行精确检索。检索时间为2020年7月20日),有符合基本要求文献总数:90篇。

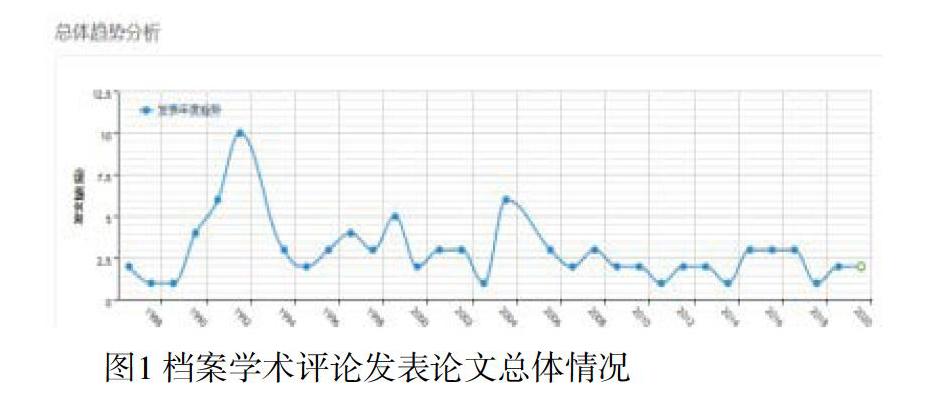

档案学术评论发表论文总体情况如图1所示。

其中有代表性的作者有严永官、马仁杰、罗力、陈永生、姜超、许振哲、王协舟等,如陈永生(1994)于《档案学论衡》中专辟一章讨论档案学术评论[2];严永官(2004)于《浙江档案》发表了“档案学术评论的理论与实践研究”系列文章;王协舟(2007)的博士论文为《基于学术评价视阈的中国档案学阐释与批评》;苏州大学姜超(2012)硕士论文为《档案学术评论研究》;安徽大学许振哲(2016)硕士论文为《档案学术评论研究》等等。

姜超在分析了一些作者的有关观点后认为,档案学术评论是档案学研究者根据一定的原则及标准,按照一定的方法与步骤,对档案學术研究领域中已经产生的档案学现象、档案学术研究成果、档案学术人物和思想以及档案法律法规等进行分析研究,发表客观评论,推荐或批评的学术研究活动。[3]严永官除了关注档案学术评论的涵义外,还对档案学术评论的性质、功能及其类型、标准与原则、现状与强化措施、主体、客体、媒体、实施等进行了阐述。[4]王协舟则从原则标准、类型划分、基本功能、方法规范等方面初步建构了档案学术评价的理论范畴。[5]许振哲在分析与档案学评论相关的概念之后认为,以档案学术评论为统领,以档案学术批评为切入,将档案学术评论纳入到档案学术评价机制当中,才是未来一个时间内,我国档案学术评论发展的必由之路。[6]

从总体趋势分析(图1)中可以发现,档案学界关注学术评论的时间相对于这个学科的发展而言起步应该不算太晚。对于学术评论中的一些基本问题,比如档案学术评论的概念、功能、标准、原则等,也有过初步的认识。但是,档案学术评论的研究就像许多问题在档案学界的命运一样,高开低走,没有深入的进展和认真的样本分析,以至于档案学术评论的研究文章30年后与30年前保持着高度的相似性。有些文章甚至还没有达到30年前的水平。究其原因无外乎两个方面:

其一是学科的发展状况。一门学科是否存在学术评论,不仅关乎学科的发展,还关乎学科的成熟程度。作为学术发展的衍生物,如果没有健康发育的学科本体,这些“衍生物”是不可能生存、更不可能发展的。在教材或者教材型读物占据绝对优势地位的档案学界,其关注的重点只能是“普及”;普及读物的基本特点是通俗易懂,或者为了顾及读者的需求而“全面的肤浅”。在这种状态下,学术评论基本上没有生存的空间。这就是为什么档案学界的“评论文章”以“表扬或者自我表扬为主”的根本原因。

其二是学者的发育程度。与上一点密切相关,即没有成熟的学科便没有成熟的学者——皮之不存,毛将焉附?笔者在《化腐朽为神奇:中国档案学评析》一书中,曾经把档案学者作为了档案学形成与发展的四个维度之一,[7]并提出档案学的历史就是档案学者的生活史、发展史,就是希望阐明档案学者与学科之间的关系。

一方面,学科的程度对学者的状况有着决定作用。就如坊间议论的一篇法国医学院文章《猫身上的跳蚤和狗身上的跳蚤谁跳得更远》所论及的问题,[8]说到底是“寄主”与“宿主”之间的关系。虽然作为“动物世界的一朵奇葩跳蚤”弹跳距离超过体长的一百倍,但是由于“寄主”不同,作者最终证明了“狗身上的跳蚤跳得更远”。

另一方面,“寄主”对“宿主”的影响也是显而易见的。不同学历、经历的学者,在他们笔下所呈现出的学科也存在很大不同。就学术评论而言,“每个人心中都有一个哈姆雷特”,都会对同一个事物进行不同的评说。而这些“评说”的总体状况就是档案学术评论的现状与水平。

作为一种客观存在,档案学术评论取决于上述因素的相生相克、相辅相成,也可以说是众多因素的作用结果。因此,简单地界定档案学术评论无异于画蛇添足、望梅止渴,并不能解决档案学术评论程度与发展。

1.2 档案学术评论的要素。如果将档案学术评论界定为在评价基础上的论述,那么这种行为势必关系到评论的主体、客体、中介、受众等诸多要素。在以往的文章中,有关这部分论述是研究者最为感兴趣的内容。择其要者,无非是说在档案学术评论中,其评论的主体是包括档案学者在内的人,评论的客体是整体或者部分的档案学术作品及其作者和观点,评论的中介包括了学术期刊、图书、报纸甚至APP等新老媒体,评论的受众当然是那些有意、无意读到这些学术评论的人。

在档案学术评论的启蒙阶段,那些为此贡献了聪明才智的档案学者,为从事档案学术评论的后来者们开辟了一条通向学术巅峰的道路,而完成“学术道路”的旅程还要靠后来者们自身的努力。

笔者认为,研究档案学术评论要素的关键,在于弄清楚这些要素之间的关系,即在这些基本要素当中是哪些要素在档案学术评论中发挥着“主导作用”,如果没有这个要素,档案学术评论就只能是永远停留在文章纸面上的一个概念。

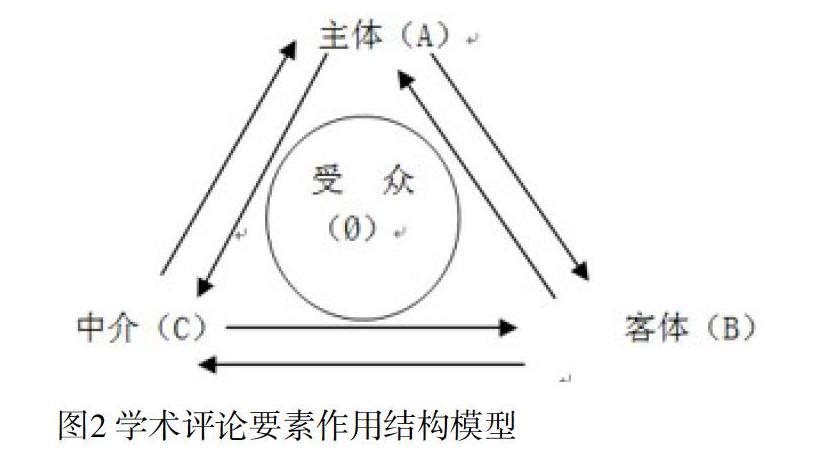

在档案学术评论主体、客体、中介和受众等四要素中,主客体与中介的关系是一种“三元结构”,正是“三元”之间的相互作用才使得档案学术评论具有了一定的功能,而其功能的效果必须以档案学术评论受众的接受程度为核心内容。学术评论要素作用结构模型如图2所示。

这种模型为档案学术评论主体、档案学术评论客体、档案学术评论中介和档案学术评论受众之间的关系提供了清晰的解读。其中,外箭头的循环说明是档案学术评论主体即档案学的研究者选择了处于不同领域、阶段和人物的档案学术理论作为评论客体,进而根据这些“处于不同领域、阶段和人物的档案学术理论”去选择适合其传播的档案学术评论中介,档案学术评论中介的状况又会在一定程度上影响档案学术评论主体的发挥。

这种外循环的走向,基本上就是档案学术评论发挥作用、产生影响的方式。内箭头的循环说明是档案学术评论主体根据档案学术评论中介的状况量体裁衣去选择档案学术评论客体,实际上是档案学术评论客体对档案学术评论主体的一种限制和影响;在这种“限制和影响”下,档案学术评论中介的状况同样受到了档案学术评论客体水平的反制,即一定水平的理论需要相当的载体与其相适应,以此类推。

这种内循环的走向,基本上说明了我国档案学术评论的现状。而无论是档案学术评论的外循环还是内循环,其最终的中心要素都是档案学术评论的受众。即档案学术评论作用的发挥和价值的体现必须以档案学术评论受众的理解和接受程度为标准。

上述模型除了说明档案学术评论各要素之间的关系之外,还表明了每对要素之间的“两两关系”。其中最为重要的是档案学术评论主体与档案学术评论客体之间的关系。

如前文所述,档案学术评论主体与档案学术评论客体之间的关系是档案学术评论的决定性因素,即档案学术评论主体就档案学术评论客体的状况产生的“评价和议论”,双方互为因果,没有了档案学术评论主体和档案学术评论客体,就不可能存在档案学术评论。因此,目前我国档案学术评论的基本状况从根本上讲就是档案学术评论主体和档案学术评论客体的状况。“狗身上的跳蚤”之所以比“猫身上的跳蚤”跳得更遠的原因,是因为“狗身上的跳蚤”大于“猫身上的跳蚤”且个体“跳蚤弹跳距离超过体长的一百倍”。由此可见,没有充分成熟的档案学理论作为客体,档案学者的评论主体地位就会岌岌可危、不断弱化。

再看档案学术评论主体与档案学术评论中介的关系。人们一般认为,在这对关系中是档案学术评论主体根据档案学术评论客体和档案学术评论受众的状况选择了档案学术评论中介。这在哲学(理论)层面可能是正确的,正如《浮士德》中那句著名台词——“我的朋友,理论是灰色的,而生活之树是常青的”。[9]现实中以各种媒体为代表的档案学术评论中介对档案学术评论主体有着巨大的影响甚至决定性作用。档案学术评论主体大多是按照档案学术评论中介的“意图”去评论档案学术评论客体的。笔者在《档案学经典著作研究发凡》[10]中已经或者将要涉及的档案学术专著、期刊等学术中介都在一定程度上“培育”或者“塑造”着档案学术评论主体,改变着档案学术评论主体的思维方式、行文格调和研究走势。特别是在现有的学术评估政策影响下,提及学术评论中介“绑架学术”的观点并非没有道理,而由此产生的恶劣后果世人都有目共睹。

在上述模型中,最为尴尬的是设定为档案学术评论中心要素的档案学术评论受众。从数学层面讲,这个位于三角形内部的圆与三角形的边可以存在三种关系,即相切、相交、相离。如果档案学术评论受众与档案学术评论主体和客体、档案学术评论中介和主体、档案学术评论客体和中介等关系中的任何一条边相切,则可以说明这一对关系基本契合了档案学术评论受众的需求。反之,无论是相交还是相离,都说明档案学术评论本身存在较大的问题。为了表述方便,姑且假定档案学术评论主体和客体(AB)、档案学术评论中介和主体(CA)、档案学术评论客体和中介(BC)的关系为一条直线,那么代表档案学术评论受众的圆(?)则与三条直线存在几种关系,即(?)与三条直线同时相切(或者相离、相交)、与其中的一条相切而与另外两条相离(或者相交)。

如果档案学术评论受众(?)与AB\BC\AC同时相切,则说明档案学术评论受众在某种程度上认同目前存在的档案学术评论主体、客体和中介的状况;如果(?)与AB\BC\AC同时相离是说明目前的档案学术评论主体、客體和中介与档案学术评论受众之间存在一定距离,档案学术评论处于“自说自话、自娱自乐”的状态;(?)与AB\BC\AC同时相交是说明此时的“档案学术评论主体、客体和中介”的关系水平低于档案学术评论受众。此外,(?)还可能存在与AB\BC\AC三条直线中的一条直线相交、与另外两条相离的状况,此时需要具体问题具体分析。

2 档案学术评论的功能与价值

2.1 档案学术评论的功能。档案学术评论的功能是由档案学术评论的因素及其要素之间的关系决定的。也就是说,档案学术评论的结构决定了其功能。狭义的档案学术评论结构包括了档案学术评论主体、客体、中介和受众,各要素之间的关系决定了档案学术评论的状况和走势。这种“状况和走势”对档案学术(理论)的影响就是档案学术评论的功能。广义的档案学术评论结构还应该包括档案学术评论的存在环境,即以档案学术评论为中心的条件和背景。也可以理解为社会需求对档案学术评论的作用形式。这种“作用形式”决定着档案学术(理论)及其衍生物的产生、发展和消亡。

在以往的文章中,一般将档案学术评论的功能描述为“宣传推广、分析勘正、沟通交流、引导提升”等方面。即宣传和推荐档案学术研究成果、评价档案学术成果的得失成败、促进读者对档案学术成果的了解、引导档案学术理论的发展等方面。这些内容涵盖了档案学术评论的基本形式。而笔者以为,档案学术评论的“终极功能”在于对档案学术理论的阐释与重构。

首先,档案学术评论是对档案学术理论的阐释。作为一种理论形态,档案学术自产生之日起,就伴随着不同观点、不同人物、不同载体的传播。在这些传播过程中,不可避免地存在一些对档案学术理论的解读,使其中的一些观点、原则、术语逐渐清晰起来,档案学术理论也在这些“解读”中慢慢地被人们理解和接受。如果没有这些“解读”,包括档案学术理论在内的任何一种思想观念,都会由于缺失正常的生存环境而发育不良。之所以这样说,是因为思想观念形态的东西,往往带有其形成者的种种思维惯性。这种思维惯性是由这些观念形成者的生活经历和学习经历造成的。具体表现为观念形成者对一些问题、理论等的表达和叙述方式。在这些“表达和叙述方式”与读者的理解程度之间,不一定是天然契合的,这就需要一定阐释和解读。

对学术理论的“阐释和解读”有两种方式。其一,是解释其未被理解之意。也就是把理论形态中的基本含义通过读者可以理解的方式告诉读者。比如,教师对教材的讲述方式通常就属于这种情况。即在学生读过教材的基础上,将其中的一些不易字面理解或者需要背景知识的内容,通过自己的解读告诉学生,以加深学生对教材的理解。这应该是“阐释和解读”的初级形式。其二,是解释其未清楚表达之意。也就是把理论形态中的没有说清楚或者不想说清楚的地方告诉读者。比如,王国维的《人间词话》中对作品“有我之境”和“无我之境”的“阐释和解读”,并非出现或者直接出现在作者的作品中。王国维实际上是让读者看到了作品之外、又不是没有联系的东西。这些解读是对作品的发展和演绎,以此构成了文学评论的基本态势,也是档案学术评论的基本追求。

其次,档案学术评论是对档案学术理论的重构。档案学术理论的存在形式包括了图书、论文等,其中图书又可以分为专著、教材、工具书和其他普及型读物。档案学术理论的任何存在形式都有着自己的体系和内容结构。这种“体系和内容结构”一般是根据读者的需求和作者的思路形成的,在一定程度上反映着档案学术理论的水平。但就每一种档案学术理论的存在形式而言,它只能是档案学术理论的某个侧面,不能构成档案学术理论的全部。学术评论就是要在这些“侧面”“非全部”的基础上重新建构学术理论体系。比如,李红岩在他的《中国史学四十年:样态、潜流、走向》的文章中,就根据中国史学研究40年来的各个学术侧面总结出中国史学的“所谓主流、骨骼、主干,就是历史的主脉与大势、本质与结构、规律与动力。所谓支流、血肉、枝叶,就是历史的要素与内容、形式与表现、机制与功能”并论及了“碎片化”“公共阐释”等问题。[11]其基本立意已经不是“阐释”而在于“重构”了。

所谓重构,就是在充分阐释的基础上按照学科的发展脉络重新组织学科体系的过程。因此,在包括档案学术理论在内的学科发展过程中,如果没有学术评论,该学科的发展只能处于相对不完备的阶段。如果用托马斯·库恩的话来说,就是处于“前科学”时期。笔者认为,文学、史学、政治学等学科走过的道路既符合科学发展的内在逻辑,又具有一定的统计规律性,档案学术理论如果希望发展也必须走上这条科学发展的必由之路。

2.2 档案学术评论的价值。档案学术评论作为一种客观存在,势必存在一定的价值。如上文所述,档案学术评论功能发挥作用的过程,其实就是档案学术评论价值的体现。即档案学术评论对档案学术理论发展的促进作用。

如果将档案学术评论的价值界定为档案学术评论功能的实现过程,那么档案学术评论价值就完成了“从抽象到具体”的上升和飞跃。之所以如此表述,是因为自档案学术评论的概念被引入档案学界以来,大多数学者往往乐于将其作为一种哲学层面的问题加以推演却忽视了档案学术评论价值的“具体”实现过程,使档案学术评论成为一个形成文章的理由,而非应用于学术实践的工具。长此以往,只能是“逝者如斯夫”了。

按照马克思的表述,理论思维的行程要经过两条道路:在第一条道路上,完整的表象蒸发为抽象的规定;在第二条道路上,抽象的规定在思维行程中导致具体的再现。作为认识方法的抽象,是指在思维中把对象的某个属性抽取出来而舍弃其他属性的一种逻辑方法,而具体是指许多规定综合的统一体。从抽象上升到具体是一个完整的思维过程。作为从抽象上升到具体全过程出发点的概念、范畴和判断,就被称为这个思维过程的逻辑起点。

笔者在《化腐朽为神奇:中国档案学评析》一书中,将中国档案学界定为一门以管理的基本方式——文件为逻辑起点的学科。通过对档案学逻辑起点的选择和确立,完成“从抽象上升到具体”过程,其目的在于建构学科的理论体系。当中国档案学的研究在确定了一种管理方式(文件)为其逻辑起点之后,“从抽象到具体”的行程大体经历了“阐述中国档案学形成、发展的基本因素——分析中国档案学的结构与功能——认识中国档案学的价值与尊严”三个阶段。正如笔者的导师王传宇教授指出的那样,“采用的从逻辑起点、形成因素、基本结构和学科价值等方面评价学科的理论模型,不仅对于系统认识中国档案学的基本状况具有经典意义,而且对于分析社会科学中的其他学科同样具有方法论意义”。[12]也就是说,在确定了中国档案学逻辑起点之后,理论思维的任务就是从这个起點出发,进行一系列的阐述,直接应用从抽象到具体的上升法,将对象的理论体系构筑起来。这就是一种通过档案学术评论的“阐释与重构”,提升档案学术水平的过程。

如果说《化腐朽为神奇:中国档案学评析》只是一种探讨和尝试,是对“建设严格的学术规范”一种畅想的话,那么叶继元教授及其团队(以下简称叶团队,或者他们)则将学术评论指向了建立学术规范的目标。叶继元教授在完成了对学术、学者、学派、学术共同体、规范、规则、法、道德等问题的“评价”以及与其相关的基本规范、研究程序规范、研究方法规范、学术成果呈现规范、引文规范、署名及著作方式标注规范、学术评价和批评规范等规范体系的论述之后,提出了学术规范“是指学术共同体根据学术发展规律参与制定的有关各方共同遵守而有利于学术积累和创新的各种准则和要求,是整个学术共同体在长期学术活动中的经验总结和概括”[13]的基本界定,并且断言只有遵守学术规范才是“好的学者”。[14]与此密切相关的是,在叶团队2001年10月承接、2003年7月提交的教育部人文社科规划项目《高等学校哲学社会科学研究学术规范》初稿中包括了《高等学校哲学社会科学研究学术规范》和《高等学校哲学社会科学研究学术规范实施细则》两部文稿,并由2004年6月召开的首届社会科学委员会会议正式通过,2004年8月教育部社政司召开新闻发布会正式对外颁布《高等学校哲学社会科学研究学术规范》(试行稿)。其后,在叶继元教授主持下,先后出版了包括《图书馆学学术规范与方法论研究》《法学学术规范与方法论研究》《哲学学术规范与方法论研究》等在内的“学术规范与学科方法论研究和教育丛书”,进一步将学术著作的界定、学术著作质量评价与影响力分析和国内外相关学术著作评价研究联系在一起,提出了学术著作“全评价”分析框架。由此可见,“学术规范与学科方法论研究”与学术评论密切相关。

需要提及的是,学术规范的建立不仅关乎包括档案学术评价在内的学术评论价值的实现,而且关系到学术研究本身的尊严即学术尊严。

在学术界,无论是捏造或者篡改数据还是剽窃他人成果,除了学术道德之外,更多地是学术规范问题。也可以说,在一定程度上学术道德是通过学术规范来体现出来的。仅以论文署名为例:之所以许多没有参与写作的人堂而皇之地冠以头名,除了其自身的道德水准之外,就在于一些单位明文规定“(学生的文章)如果导师是第一作者,学生则可以视为第一作者”。也就是说,“规范”或者规则承认挂名作者和事实作者。这就为“剽窃他人成果”“占有他人成果”成为可能。从客观结果上看,也可以是导师和自己的学生实现“双赢”。于是,出现了一些作者年产百余篇论文、出现问题后第一作者自称“不知晓”等奇葩现象,为学术不端行为提供温床。如果将学术尊严界定为学者的一种心理状态和研究准则的话,那么前者是学术道德问题,后者是学术规范问题。而建构有尊严的学术体系则是学术评论的“终极价值”。

正因为如此,有关档案学术评论的讨论就又回到了这个问题的发端:即为什么要打造、提升档案学术评论?答案是为了这门学科健康的发展和光明的未来。

3 结语

如上所述,学术评论是根据一定的原则及标准,按照一定的方法与步骤,对档案学术研究领域中已经产生的档案学现象、档案学术研究成果、档案学术人物和思想以及档案法律法规等进行分析研究,发表客观评论,推荐或批评的学术研究活动。

档案学术评论的“终极功能”在于对档案学研究成果的阐释与重构。所谓阐释就是表达和叙述档案学研究成果中未被理解之意和未清楚表达之意,在档案学研究的主体与客体之间建立沟通的渠道,让广大受众接受档案学及其成果。所谓重构,就是在充分阐释的基础上按照学科的发展脉络重新组织学科体系的过程。如果没有学术评论,该学科的发展只能处于相对不完备的阶段。包括档案学在内的社会科学走过的这条道路既符合科学发展的内在逻辑,又具有一定的统计规律性,是科学发展的必由之路。

*本文系国家社会科学基金重点项目“档案学经典著作评价研究”(编号:17ATQ011)阶段性研究成果之一。

参考文献:

[1][美]托马斯·库恩.科学革命的结构[M].北京:北京大学出版社,2004.

[2]陈永生.档案学论衡[M].中国档案出版社.北京:1994.

[3]姜超.档案学术评论研究[D].苏州大学,2012.

[4]严永官.档案学术评论的理论研究亟待加强——档案学术评论的理论与实践研究之一[J].浙江档案,2004(05): 9-10.

[5]王协舟.档案管理学发展的基本动因与趋势——中国档案学术评价系列之一[J].档案学通讯,2007(02): 22-25.

[6]许振哲.档案学术评论研究[D].安徽大学,2016.

[7]曲晶瑶.全新视角下的档案学研究——评《化腐朽为神奇——中国档案学评析》[J].黑龙江档案,2011(05): 12-13.

[8]环球网.“奇葩论文”欢乐多[EB/OL]. (2018-12-07) [2020-7-22].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1619198696323533009.

[9]歌德.浮士德[M].上海:上海译文出版社,2011.77.

[10]胡鸿杰.档案学经典著作研究发凡[J].档案学通讯,2017(05): 14-19.

[11]李红岩.中国史学四十年:样态、潜流、走向[N].中华读书报,2018-12-5(05)

[12]王传宇.中国档案学的理念与模式(序言)[M].北京:中国人民大学出版社,2005.03.

[13]叶继元.学术规范通论[M].上海:华东师范大学出版社,2005.05.

[14]叶继元.从学术规范的视角论“好的学者”与“好的研究”[EB/OL]. (2018-01-02) [2020-7-22]. http://news.nju.edu.cn/show_article_8_48278.

(作者单位:莆田学院管理学院、郑州大学信息管理学院档案学术与职业评价中心、中国人民大学信息资源管理学院 来稿日期:2020-07-27)