儿童经股动脉穿刺介入术后不同压迫及卧床时间与并发症的相关性研究

2020-12-10高妹花丛力宁刘学英刘翠霞朱瑞芬

高妹花 丛力宁 刘学英 刘翠霞 朱瑞芬

股动脉因其管径较粗,位置表浅,背侧有骨盆支撑便于压迫止血,少变异,且周围无重要的组织、器官,所以是血管内介入治疗最常用的穿刺部位[1]。尤其是在儿科经血管介入手术时,更是首选穿刺部位。据美国心血管及介入放射学会统计,>85%的血管穿刺为股动脉穿刺[2]。经股动脉穿刺介入治疗术后的患者,要求平卧和局部压迫,是防止出血、血肿、血栓等并发症发生是介入治疗的重要组成部分。儿童作为一特殊群体,在接受经皮股动脉穿刺血管介入手术治疗时会出现不同于成年人的症状和心理情况,尤其在术后麻醉清醒时,患儿的主从性、顺从性均降低[3],沟通、指导、治疗和护理的难度增加。采用传统方法股动脉穿刺后要求严格卧床24 h,肢体制动8~12 h[4],长时间卧床局部压迫有增加形成血栓的风险,患儿哭闹烦躁不配合,增加应用镇静剂的概率,降低患儿的舒适度。为了寻找更好的处理方法,从保证患儿安全,确保手术效果,减少并发症的发生方面,尽量保证患儿舒适角度,工作团队采用观察组患儿术后缩短沙袋局部压迫、术侧肢体制动及减少卧床时间,观察其与术后常见并发症、不良反应和舒适度的关系。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院 2014年1月至2019年12月经皮股动脉穿刺血管介入治疗的先于性心脏病患儿1 500例,检查治疗方法均采取经股动脉穿刺经导管造影术,栓塞术或封堵术;其中男890例,女610例;年龄6月~12岁。随机等分为观察组和对照组,每组750例。观察组男421例,女329例;年龄7.7个月~12岁;对照组男399例,女351例;年龄6个月~11.5岁。2组患儿性别比、年龄比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 手术方式:术者在患儿全麻下采用 selinder 穿刺法行股动脉穿刺[5],术毕动脉鞘管拔出后,根据患儿有无出凝血障碍和是否全身肝素化,在穿刺点的上方1~2 cm处沿着股动脉走向局部按压15~ 20 min,压迫时注意观察双侧肢体颜色是否不同、温度是否异常来调整压迫力度和按压时间,至无出血后在穿刺点覆盖4×4 cm28~12层纱布,用弹力绷带从大腿中上段偏背侧自内侧环向同侧髂嵴加压包扎穿刺点,根据患儿体重选择不同重量沙袋压迫,加压包扎力度以能触到足背动脉搏动为宜[6]。送到病房,开始计时,观察患儿并发症,烦躁,哭闹和舒适度情况。

1.2.2 护理:术前对2组患儿除交待常规手术需要的注意事项外,均详细讲解术后穿刺侧肢体需要的体位,制动、局部压迫及卧床时间等。对照组采用传统方法绝对平卧床24 h,穿刺部位沙袋压迫肢体制动8~12 h;观察组术后穿刺处沙袋压迫、肢体制动3~6 h,舒适卧床12 h后可下床适度活动。患儿术后清醒可以播放一些适宜动画片,明快的儿童音乐等,转移患儿注意力,使其身心放松,营造一个比较舒适、愉快、轻松的治疗护理环境,尽量的满足患儿所提出的个体化的治疗要求,减少不良反应,减轻疼痛,以促进康复。

1.3 观察指标 (1)2组患儿均按血管介入治疗术后常规治疗护理,观察患儿的生命体征(体温 、心率、呼吸 、血压、血氧饱和度)。(2)术后并发症及不良反应的发生情况:如穿刺部位出血、血肿等;尿潴留;穿刺侧肢体温度是否低于正常穿刺侧肢体颜色、末梢血液循环情况;哭闹烦躁是否需用镇静剂。(3)家属满意度调查。采用自制的满意度调查表,每例患儿调查1名家属,满分100分。90~100分为非常满意,80~89分为满意,70~79分为比较满意,<70分为不满意。各发放问卷750份,各收回750份,有效收回率100%。(4)舒适度评分。采用自制舒适状况量表评价患儿舒适状况,量表参考(GCQ)量表[7]包括环境、睡眠、卧位、心理精神4个维度,每个维度有7个项目1~4级评分,每个维度总分7~28分,得分越高舒适度越高。

2 结果

2.1 观察2组患儿术后生命体征(体温 、心率、呼吸、血压、血氧饱和度)情况。见表1。

表1 2组患儿术后生命体征情况比较

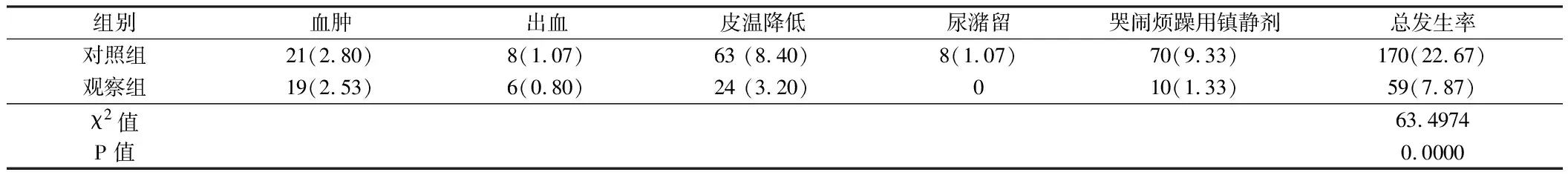

2.2 2组患儿术后并发症发生情况比较 观察组术后0 h出现血肿2例,出血4例,皮温降低14例,哭闹烦躁用镇静剂3例;术后2 h出现血肿13例,出血2例,皮温降低8例,哭闹烦躁用镇静剂7例;术后4 h出现血肿3例,皮温降低1例;术后6 h出现血肿1例,皮温降低1例。对照组术后0 h出现血肿3例,出血5例,皮温降低41例,哭闹烦躁用镇静剂49例;术后2 h出现血肿12例,出血2例,皮温降低15例,哭闹烦躁用镇静剂18例;术后4 h出现血肿4例,出血1例,皮温降低4例,哭闹烦躁用镇静剂3例,尿潴留3例;术后6 h出现血肿1例,皮温降低3例,尿潴留5例。术后24 h出现血肿1例。2组术后患儿并发症总体发生情况比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患儿术后并发症的发生情况比较 n=750,例(%)

2.3 2组患儿各项舒适性情况比较 采用自制舒适状况量表评价患儿舒适状况,量表参考(GCQ)量表,比较2组患儿从环境舒适、睡眠舒适、排泄舒适、心理舒适等方面各项舒适性情况。见表3。

表3 2组患儿各项舒适性情况比较 n=750,分,

2.4 2组患儿家属满意度比较 观察组患儿家属满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组患儿家属满意度比较 n=750,人

3 讨论

3.1 术后早期活动与血肿形成关系不大 曾有文献报道,常根据体重静脉应用肝素预防经血管介入治疗术中血栓形成,临床药代动力学已证实肝素消除半衰期随剂量而不同,静脉注射肝素100 U/kg、400 U/kg和800 U/kg后,消除半衰期分别为1 h、2 h、5 h[8,9]。2组患儿术中静脉注射肝素的剂量均为100 U/kg,消除半衰期应≤1 h。经皮股动脉穿刺行介入检查和治疗,为减少并发症,避免不良反应,术后要求患者平卧,穿刺侧肢体保持伸直稍外展[10,11]状态18~24 h,故观察组选择缩短卧床12 h、压迫及制动时间3~6 h,股动脉局部穿刺处不会因应用肝素而增加出血、血肿。术后6 h患者凝血系统便恢复正常,且局部血肿与术后活动无关[12]。

介入治疗股动脉穿刺后主要的并发症之一为血栓形成[13],当经血管介入治疗术后,股动脉穿刺处压迫沙袋过重或术侧肢体制动时间过长,致使微血管血流速度比正常缓慢,增加了血栓形成概率[14,15]。24 h 后加压包扎解除后,查看局部有无肿块及搏动感,听诊有无血管杂音。复查超声确认血管腔及血流频谱信号是否消失。对照组出现穿刺侧皮温降低63例(8.4%),观察组为防止长时间压迫及卧床导致血栓形成,观察组缩短卧床、制动和压迫时间,出现穿刺侧皮温降低24例(3.2%),明显低于对照组。为预防周围血管血栓栓塞,局部压迫期间,需定时触摸皮温及足背动脉搏动情况与健侧对比,肢体末端应用经皮血氧探头检测血样氧饱和度。包扎的弹力绷带松紧适宜,同时观察穿刺侧肢体远端的血液循环情况及足背皮色变化。根据具体情况测量两侧大腿周径比较是否有出现异常,防止压迫过度造成静脉回流受阻。经常按摩双下肢并注意保温,防止下肢深静脉血栓的形成。本文研究经皮股动脉穿刺介入治疗的患儿1 500例,观察组750例股动脉穿刺术后的患儿从对照组传统要求术后绝对平卧床24 h,穿刺部位压迫8~12 h,逐步改进为术后平卧6 h,制动、局部压迫3~6 h,舒适卧床12 h的观察,从常见并发症如局部血肿、血栓对比,观察组发生25例(3.33%),对照组发生29例(3.87%)。观察组制动时间缩短,可床上适当活动 ,患儿血肿、出血2组数值差异性较小和文限报道一致[16]。

3.2 术后卧位与并发症的关系 因造影剂粘稠度高[17],为了加快造影剂的排泄,术后鼓励患儿多饮水,卧床制动使较大年龄患儿床上排尿困难,增加了尿潴留的概率,对照组患儿出现尿潴留8例,观察组采取个性化卧床管理,无尿潴留发生。

3.3 镇静剂的应用 经股动脉血管介入术后,强制卧床制动增加患儿的不适,哭闹烦躁严重,家长或护理人员缺少耐心要求应用镇静剂而随之带来的不良反应相应增加,术后清醒患儿开始出现烦躁哭闹,忍耐力下降,对疼痛更敏感,需用镇静剂。对照组70例(9.33%)应用镇静剂,反而不因强制平卧造成患儿的哭闹、躁动,疼痛减轻,减少了镇静剂应用,观察组10例(1.33%)应用镇静剂。患儿不被强制制动卧床,注意力转移疼痛缓解,疼痛评分降低,与此同时,烦躁焦虑情绪改善,增加患儿舒适度,更有益于疾病的恢复。增加患儿舒适度亦减少镇静剂的应用。先于性心脏病患儿经血管介入术后股动脉穿刺处沙袋压迫及肢体制动时间过长,造成患儿活动受限,烦躁不配合,有可能增加封堵器移位、脱落和皮肤受损的潜在危险[18]。

3.4 不同卧位时间对舒适度的影响 随着社会进步,现代医学认为舒适是一种没有病痛,心情愉快,精神放松的良好体验[19]。护理工作也不再仅仅是单纯、简单的技术操作,护理目标更加注重“以人为本 ”,医疗护理体现整体、个性、创造、有效为特点。让患儿在其心理、生理等方面达到一个最为愉快的治疗状态为舒适的主要目的,或尽可能的降低由于各种治疗和病症所出现的不愉快。缩短卧床及穿刺局部压迫时间,由舒适卧位代替绝对平卧位,降低了并发症发生,减少了镇静剂应用,达到提高患儿舒适目的。

3.5 提高陪护家属满意度 患儿家属满意度提高,是

因为术后缩短压迫及卧床时间后患儿并发症降低,不良反应减少,患儿舒适度提高,通过问卷调查得出结论,陪护家属的满意度提高。

综上所述,观察2组结果得出,减少术后沙袋压迫、术侧肢体制动时间及卧床时间,从常见并发症如局部血肿,血栓等对比,并不增加血肿,血栓等并发症。从患儿舒适度和疼痛方面比较,绝对平卧床时间从24 h 缩短到6 h,采取舒适卧位12 h,反而不因强制患儿卧床造成的哭闹、躁动,减少了镇静剂应用、增加舒适度提高满意度,提高陪护家属满意度,更有益于疾病的恢复,体现了“以患者为中心的服务理念[20]。