消费者社交媒体抱怨:研究述评与展望

2020-12-10张初兵张卓苹韩晟昊张宇东

张初兵, 张卓苹, 韩晟昊, 张宇东

(1.天津财经大学 商学院,天津 300222;2.上海财经大学 商学院,上海 200433;3.江西师范大学 商学院,江西 南昌 330022)

一、引 言

无处不在的、动态的、实时的消费者社交媒体抱怨,是企业面临的全新挑战。具体来说,一方面,社交媒体抱怨越来越成为消费者的普遍行为。Sprout Social的调查显示,2017年已有56%的千禧一代网民在社交媒体上抱怨或者呼叫品牌。而eMarketer的报告表明,2020年全球社交网络用户数量预计超过30亿。因此,社交媒体抱怨的数量正随着社交媒体的快速扩张而持续增长。另一方面,社交媒体抱怨不仅将企业失败的产品或服务公之于众,还很可能引起原本沉默的消费者的发声,使抱怨内容不断发酵并最终造成网络舆情的产生,给企业带来负面口碑和经济损失。例如,著名的“美联航弄坏吉他”事件,就是乘客在经历服务失败以及投诉未果后在YouTube上通过发布一首《美联航弄坏吉他》(United Breaks Guitars)的MV进行抱怨。这个在10天之内得到近400万次点击量的社交媒体抱怨给美联航造成了巨大损失——股价暴跌10%,相当于蒸发掉1.8亿美元市值,而且还被数以百万计的人指责。因此,社交媒体的开放性、交互性和海量电子数据存储等特性,会使社交媒体抱怨者的个人失败经历和负面情绪传播得更为持久和广泛,也更易引起其他消费者的共鸣,并形成观点一致的群体式抱怨(Van Noort和Willemsen,2012)。也就是说,社交媒体抱怨的发布并不是一次传播的结束,而是一个持续传播过程的开始。由此可见,为了控制社交媒体抱怨导致的一系列影响,企业必须了解消费者的社交媒体抱怨行为,并要采取及时且适当的响应策略对其进行应对与管理(Mei等,2019)。

目前关于消费者社交媒体抱怨的研究已有些许成果,例如,对社交媒体抱怨进行类别划分(Hennig-Thurau等,2004;Balaji等,2015;Dolan等,2019)、对其影响因素进行较为全面的探究(Svari和Erling Olsen,2012;Pfeffer等,2014;Yen,2016)、对企业的响应策略及其设计进行探讨(Lee和Song,2010;Einwiller和Steilen,2015;Weitzl和Hutzinger,2017;Johnen和Schnittka,2019)以及对旁观者心理及效应进行少量讨论(de Campos Ribeiro等,2018;Gunarathne等,2018)。然而,虽然以往的研究均以社交媒体抱怨为出发点,但每个学者的侧重点不同,甚至对社交媒体抱怨的界定都不尽相同,且结论相对零散,也不曾有文献对社交媒体抱怨进行系统规范的讨论与阐述。因此,厘清社交媒体抱怨相关文献的发展脉络,以清晰的逻辑和系统的框架对消费者社交媒体抱怨的现有研究进行述评并为后续研究奠定基础是极其有必要的。

本文采用两种文献检索方式。其一是以social media、Facebook、Twitter、Weibo、WeChat与complaints、complainant、negative word of mouth、negative e-word-of-mouth、negative reviews相结合的形式(如social media complaints、Facebook & complaints等)为关键词,在ScienceDirect、EBSCO、SpringerLink、Taylor & Francis、SAGE、Emerald和Wiley等数据库中进行文献检索。其二是以“滚雪球的方式”参考并索引高度相关的文章所涉及的其他重要文献。本文初步检索到200余篇文献,通过人工筛选剔除了与本论题关联性不强的文献后,最终精选出59篇高质量文献。本文按照概念辨析、影响因素、响应策略、旁观者的逻辑进行了梳理归纳,明确了当前研究在抱怨影响因素、企业响应策略、抱怨者心理、旁观者心理及效应、抱怨积极效应、抱怨渠道选择等方面的不足之处,并对未来的研究方向进行了展望,以期为营销学者的后续研究和企业的抱怨管理提供指引。

二、消费者社交媒体抱怨的概念辨析

(一)消费者社交媒体抱怨的定义

社交媒体的广泛应用为消费者提供了一个用于分享自身消费经验和评估他人此类经验的平台,它促进了消费者与企业之间以及消费者之间在公共空间的动态交互(Carroll,2012;Dolan等,2019),为消费者进行社交媒体抱怨提供了线上平台与技术支持。以往学者从不同的角度对消费者社交媒体抱怨做了界定。首先,Andreassen和Streukens(2013)侧重于社交媒体抱怨和传统抱怨的区别,认为社交媒体抱怨是随社交媒体的发展与普及而产生的除传统抱怨之外的消费者表达不满的独特方式。其次,Balaji等(2015)关注社交媒体抱怨产生的原因,认为多数社交媒体抱怨是一种发生在第一次服务补救失败产生双重偏差(double deviation)之后的抱怨行为。再次,Gunarathne等(2018)基于抱怨的主要内容,提出社交媒体抱怨可以是消费者在社交媒体上表达针对企业的悲伤、痛苦或不满等负面情绪的任何内容。最后,Melancon和Dalakas(2018)对社交媒体抱怨的定义进行延伸,提出了一个与社交媒体抱怨相关联的新概念——“社会之声”(social voice)。它是指消费者在某个组织的一个或多个官方媒体上做出的公开抱怨行为,并且这些抱怨都是消费者试图采用某些或明或暗的方式来改变企业行径的消极行为。这个概念的提出明确了消费者社交媒体抱怨发生的地点、性质和目的。

综上可以看出,以往对消费者社交媒体抱怨的定义都不够全面,并没有完整地表述出社交媒体抱怨的产生原因及行为表现。因而,本文在前人的基础上对社交媒体抱怨做出如下界定:社交媒体抱怨是消费者经历服务失败或双重偏差之后,受愤怒或无助等负面情绪驱动而在社交媒体上发布消极内容的公开抱怨行为,这种行为会带来在线旁观者关注和企业响应。

(二)消费者社交媒体抱怨的类型

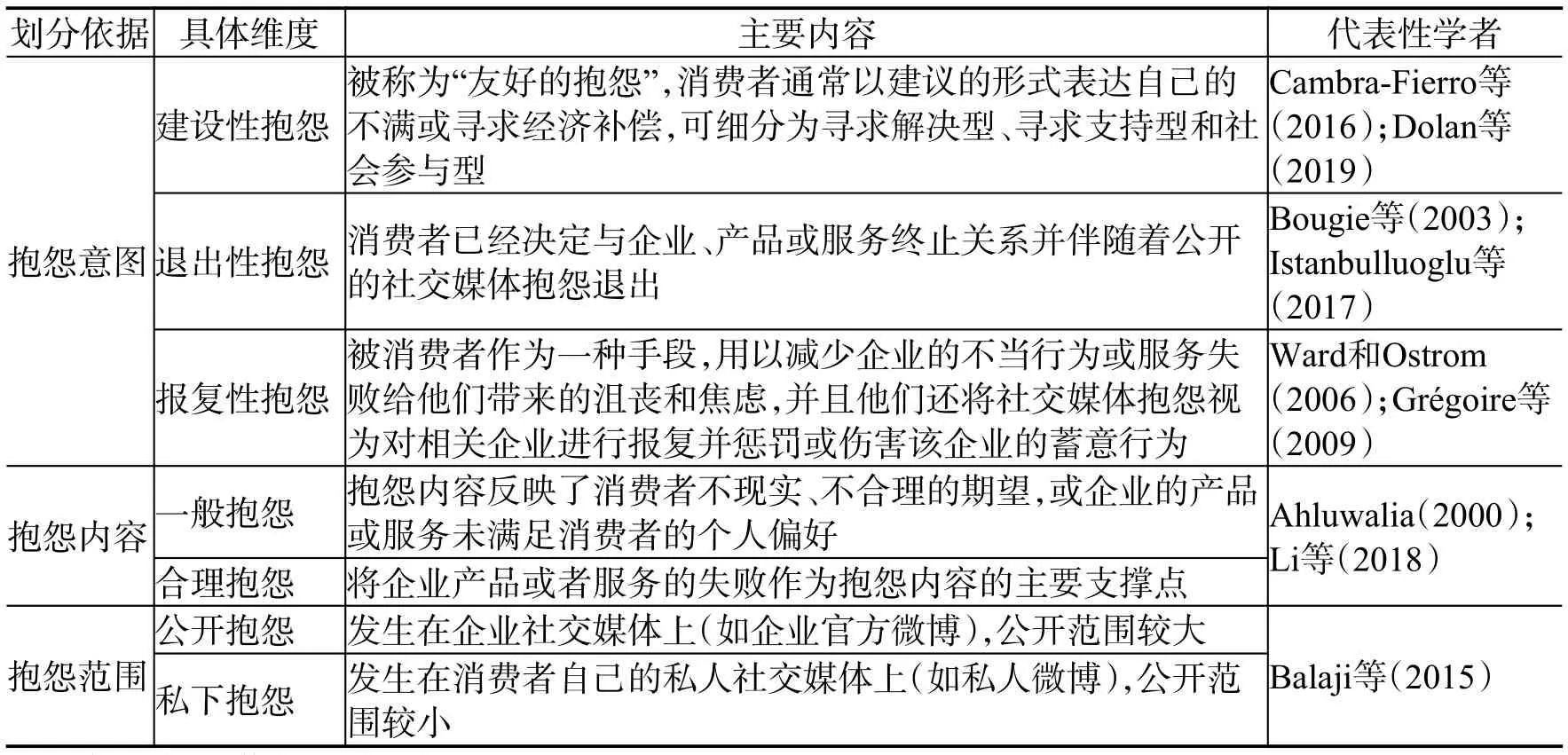

消费者的社交媒体抱怨依据不同的标准可以划分为不同的类型(见表1)。首先,依据抱怨意图的不同,可将社交媒体抱怨分为建设性抱怨、退出性抱怨和报复性抱怨。其中,建设性抱怨可具体细分为寻求解决型、寻求支持型和社会参与型(Dolan等,2019)。具体而言,其一,寻求解决与功利价值相关,消费者通过抱怨满足其实际需求,解决当前或未来可能面临的问题;其二,寻求支持由情感价值所引导,反映了消费者希望得到他人的情感支持、认同或同情的愿望;其三,社会参与和关系价值相关联,消费者意图通过这种价值加强与其他消费者之间的联系。这样的划分将拥有不同动机的抱怨者的行为表现阐述得较为完备和清晰。其次,依据抱怨内容的不同,可将社交媒体抱怨分为一般抱怨和合理抱怨。与传统抱怨的分类标准相似,在社交媒体背景下,消费者的社交媒体抱怨能否引起旁观者的关注以及会得到企业怎样的响应都取决于抱怨内容的合理性(Johnen和Schnittka,2019)。最后,依据抱怨范围的不同,可将社交媒体抱怨分为公开抱怨和私下抱怨。在这里“公开”和“私下”的标准与传统抱怨存在很大区别。在传统抱怨中,公开抱怨是指直接向企业寻求赔偿或者向第三方抱怨,是企业可见的抱怨(Day和Landon,1977);而私下抱怨是指向家人和朋友提出警告,是企业不可见的抱怨(Crié,2003)。而在社交媒体抱怨中,“公开”和“私下”变成了依据公开范围来讲的一种相对概念。其中,公开抱怨为发生在企业官方社交媒体上的抱怨;而私人社交媒体虽然也是公开的抱怨渠道,但相对官方社交媒体而言,其公开范围较小,所以私人社交媒体抱怨被定义为“私下抱怨”(Balaji等,2015)。值得注意的是,传统抱怨中依据抱怨对象的不同将抱怨分为直接抱怨(向抱怨处理方抱怨)和间接抱怨(向抱怨处理方以外的人抱怨)的分类方式并不适用于社交媒体抱怨,因为社交媒体抱怨可以同时面向负责处理抱怨的企业、第三方以及其他潜在的消费者。也就是说,消费者的社交媒体抱怨可以同时包含直接与间接抱怨(Vásquez,2011)。因此,本文不采用这一传统抱怨的分类标准进行社交媒体抱怨分类。

表1 消费者社交媒体抱怨的类型

(三)相关概念辨析

1.社交媒体抱怨与一般行为抱怨

抱怨可以分为非行为抱怨和行为抱怨两种(Singh,1991,1988)。其中,非行为抱怨是指消费者感到不满,却不想或者不能进行任何明显的抱怨,因而选择什么也不做(Day等,1981;Mulcahy和Tritter,1998;Crié,2003)。而行为抱怨则是指消费者通过面对面、电话、电子邮件或网络等任意方式向企业、第三方以及家人朋友等任意一方表达不满(Singh,1988)。显而易见,消费者的社交媒体抱怨不仅是行为抱怨的一种,也是网络行为抱怨(通过网络进行抱怨)的一种。但社交媒体抱怨的独特之处在于,消费者可以借助社交媒体同时面向企业、第三方以及家人朋友进行公开且广泛的抱怨(Malthouse等,2013)。更为重要的是,社交媒体抱怨的内容通常以书面、图片、视频等多种形式呈现,以电子方式传播并存储(Andreassen和Streukens,2009),其操作更方便、传播速度更快、交互更频繁、影响范围更广、持续时间更长、对企业的威胁更大。

2.社交媒体抱怨与负面电子口碑

负面口碑是指消费者之间针对某个企业、产品或服务的一种消极的、口头的且非商业化的交流(Istanbulluoglu等,2017;Wilson等,2017)。随着网络的发展,负面口碑也可以以在线网络为载体,即为负面电子口碑(Chevalier和Mayzlin,2006)。负面电子口碑所面向的消费者更加广泛,且形式也由面对面的口口相传转变为电子书面形式。然而,虽然负面电子口碑和社交媒体抱怨的内容都是针对企业、产品或服务的,但是不难发现负面电子口碑并不等同于社交媒体抱怨,它们之间存在显著差异。其中,负面电子口碑特指消费者之间的交流,甚至有些文献称之为私人的消极口碑行为(Istanbulluoglu等,2017),主要发生在口碑交流平台上,例如大众点评。而社交媒体抱怨面向的群体包括消费者、企业或第三方,这种交互特指发生在社交媒体上的抱怨行为。

3.社交媒体抱怨与在线报复行为

在线报复行为是指消费者依托在线网络平台为给企业造成巨大影响而做出的努力(Grégoire和Fisher,2008;Zourrig等,2009),这样的报复行为是由以某种方式惩罚或“搞垮”一家企业的期望所驱动的(Walster等,1973)。因此,社交媒体抱怨中以惩罚或报复为动机的抱怨行为就是一种特殊的在线报复行为。因此,二者互有交叉却也不尽相同。具体来说,社交媒体抱怨和在线报复行为的共同之处在于它们都可由首次抱怨的失败引起。当第一次服务补救失败时,消费者会感到强烈的不公平,这促使他们考虑将报复作为最强有力的恢复公平的形式(Walster等,1973),从而进行在线报复行为。同时,社交媒体抱怨也可能是由这样的双重偏差造成的报复动机引起的(Balaji等,2015)。而二者的不同之处在于,社交媒体抱怨仅仅依托社交媒体展开,而采取在线报复行为的消费者可能会通过多种在线渠道实施报复行为,比如口碑平台、企业官方网站等。

三、消费者社交媒体抱怨的影响因素

是什么导致消费者社交媒体抱怨的发生?又是什么促使消费者选择社交媒体进行抱怨?通过对以往文献的梳理,可将消费者社交媒体抱怨的影响因素归为个体因素和环境因素两大类。有关个体因素的研究主要以抱怨者自身为基点,从个体特征、个体动机、个体情绪三个方面阐述消费者进行社交媒体抱怨的原因。而有关环境因素的研究则从技术环境和营销环境两个方面,分别探讨社交媒体的核心技术和当代企业的社交媒体营销对消费者选择社交媒体抱怨的推动作用。

(一)个体因素

1.个体特征

消费者的个体特征会对社交媒体抱怨产生影响。首先,男性和女性在情感、动机、认知和社会行为等方面都存在显著差异(Gabriel等,1999;Fan等,2018),这就意味着不同性别的消费者在面对同样的服务失败时,影响其社交媒体抱怨的内在心理机制可能有所不同。Lu等(2009)在一项研究中发现,女性在社交媒体上分享信息的意图受到自我效能的强烈影响,而男性的在线信息分享意图受到个人结果预期的影响。Yen(2016)对Lu等(2009)的结论进行了更加深入的探讨,其研究结果不仅证实了上述观点,而且将影响女性消费者社交媒体抱怨的因素延伸为计算机自我效能(computer self-efficacy)。所谓计算机自我效能,是指使用计算机与他人共享信息时用户的一种自我激励力量(Jung等,2007)。女性的计算机自我效能感会促使她们在社交媒体上与他人分享自己的不满经历。更重要的是,女性抱怨者多为情感导向型,而男性抱怨者多为任务导向型。因此,当面对服务失败时,女性抱怨者往往比男性抱怨者更加情绪化且更注重人际关系,更希望得到企业的道歉或者帮助企业解决问题和改善服务;而男性抱怨者似乎更加务实,他们主要以问题为中心,对快速解决问题更感兴趣(Gruber等,2009)。其次,性格特征中的外向性也会影响社交媒体抱怨。复仇心重的外向型消费者更有可能在社交媒体上传播负面原创内容,而非外向型消费者则更可能成为社交媒体中的潜伏者。而且,高度外向型消费者在经历一次负面服务体验之后,如果受到报复心理的驱使,会在社交媒体上发布更多的消极原创内容(Presi等,2014)。

2.个体动机

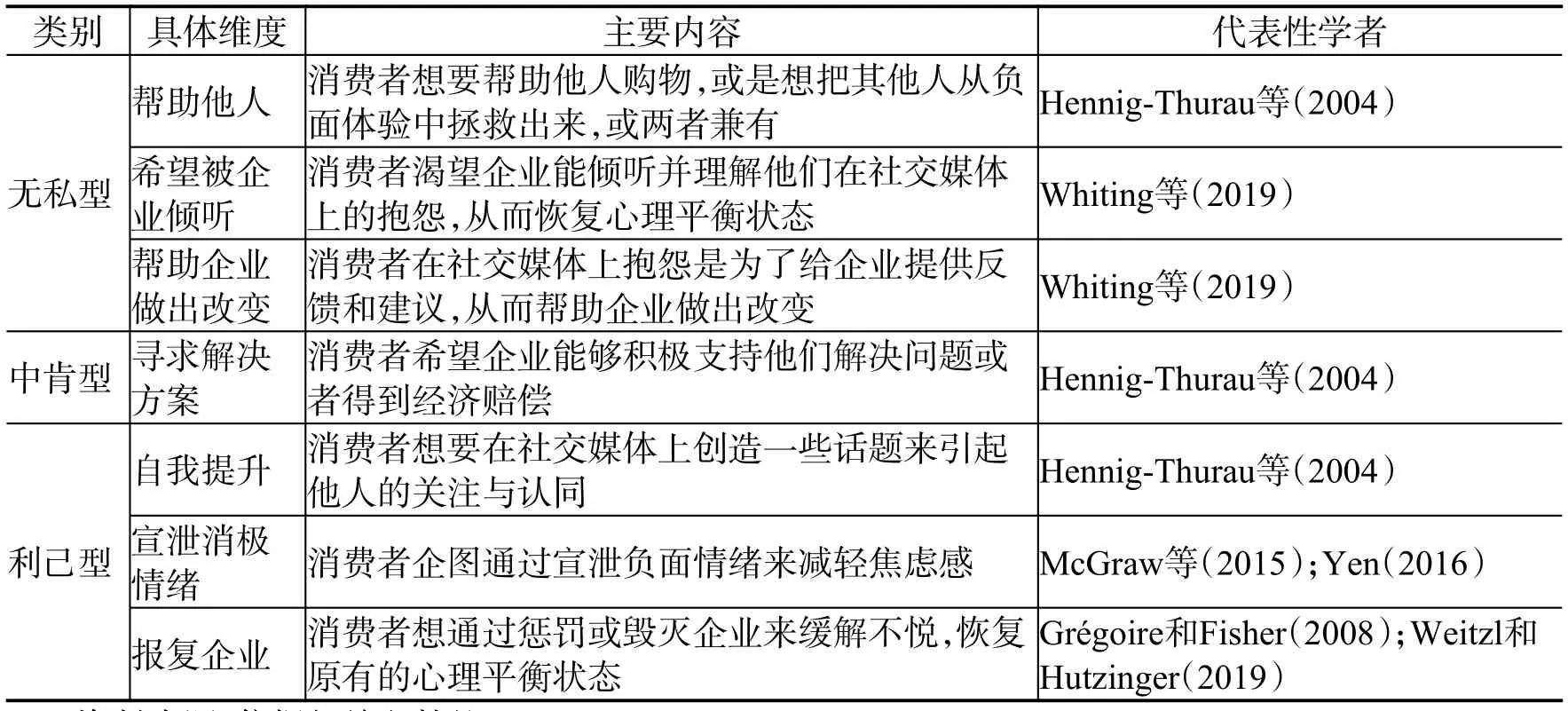

消费者之所以会以不同的方式抱怨,究其根本是因为抱怨动机的不同。部分学者认为社交媒体抱怨的动机是发泄负面情绪或是惩罚企业的不公平待遇(Bijmolt等,2014;Li,2019)。但实际上消费者选择社交媒体抱怨的动机有多种(Michae等,2001;Sparks和Browning,2010),并非仅仅局限于惩罚企业。通过整理相关文献,本文将消费者社交媒体抱怨的个体动机分为三类(见表2)。第一类是无私型,主要包括帮助他人、希望被企业倾听、帮助企业做出改变;第二类是中肯型,主要是指寻求解决方案;第三类是利己型,主要包括自我提升、宣泄消极情绪以及报复企业。

表2 消费者社交媒体抱怨的个体动机

具体来讲,首先,帮助他人是一种最无私的动机,Li等(2018)认为消费者实施这种帮助他人的行为是为了延续互惠(serial reciprocity)。这种特殊类型的互惠是由于相关信息在社交媒体上传递快且停留时间长而产生作用的。也就是说,过去曾从他人的共享信息中获益的人们认为,他们也需要通过帮助他人来回报这种利益(Parra-López等,2011),即使他们并不认识会因其帮助而受惠的人,也不知道谁在听或者有没有人听他们的意见,他们仍然无私地分享可以帮助他人避免遭遇同样经历的信息(Richins,1983;Smith等,1999)。因此,消费者在社交媒体上披露不愉快的经历可能是为了防止其他人重蹈覆辙(Litvin等,2008;Parra-López等,2011)。其次,之所以将寻求解决方案归类为中肯型,是因为这样的消费者在社交媒体上抱怨仅仅是为了获得自己本应拥有的利益。但需要注意的是,利己型动机中的自我提升绝不等同于寻求解决方案,因为前者是出于极度利己的抱怨动机。再次,宣泄消极情绪是基于社交媒体匿名性的一种常见的抱怨动机,也是抱怨者最主要和最本能的抱怨动机。最后,以报复为动机的社交媒体抱怨则是一种极端的发泄消极情绪的方式(de Campos Ribeiro等,2018),也是最具破坏力的抱怨动机。希望被企业倾听、宣泄消极情绪以及报复企业这三种动机都源于内稳态效用(homeostase utility),即当负面或是不满意的消费体验发生时,消费者会通过向企业表达他们的感受来恢复自身的平衡感(Whiting等,2019)。

3.个体情绪

社交媒体抱怨被消费者认为是一种基于负面情绪的应对策略,消极的社交媒体抱怨行为与消极情绪的宣泄呈正相关关系(Yen,2016)。因此,个体情绪是影响消费者社交媒体抱怨的重要因素。经历了服务失败之后,消费者会产生消极情绪,例如愤怒、失望、后悔、苦恼或焦虑(Mattila和Ro,2008;Gelbrich,2010)。为了发泄负面情绪,消费者很可能会直接停止与企业的联系或者选择进行社交媒体抱怨(Chebat和Slusarczyk,2005;McGraw等,2015)。具体来说,当遇到不同情况的服务失败时,个体的情绪反应会有所不同(Ahn等,2016)。在企业未能满足消费者需求的情况下,一些消费者会产生愤怒等典型的、他人归因或外部导向的强烈负面情绪(Menon和Dube,1999),这种情绪下的消费者更倾向于进行释放和发泄,因此他们选择进行抱怨,明确地向企业表达他们的负面情绪(Mccullough等,2001;Zourrig等,2009);另一些消费者则会产生无助感(Gelbrich,2010),并在这种情绪下选择间接抱怨或直接脱离与企业的联系。Svari和Erling Olsen(2012)的研究从另一个角度对个体情绪与社交媒体抱怨的关系进行了探讨,他们依据究竟谁是服务失败的责任人,将情绪按内外部性展开研究,发现当消费者因服务失败责怪企业或他人时会产生外部情绪,而责怪自己时则产生内部情绪(Dubé和Menon,2000)。最终研究结果表明,高水平的内部情绪会增加消费者通过社交媒体匿名抱怨的可能性,而高水平的外部情绪则会影响消费者向家人和朋友传播负面口碑以及在社交媒体上抱怨的倾向(Svari和Erling Olsen,2012)。也就是说,无论消费者情绪的本质是内部的还是外部的,情绪越强烈,消费者在社交媒体上进行抱怨的倾向就越大。不同的是,当消费者将服务失败的责任部分或完全归咎于自己时,他们会认为公开抱怨太过丢人,因此会选择匿名社交媒体抱怨这种相对安全的情绪发泄方式;而当消费者将服务失败的责任完全归咎于企业或他人时,他们会选择公开说出自己不愉快的经历从而发泄不满情绪。

(二)环境因素

1.技术环境

消费者社交媒体抱怨能够对企业产生如此之大的影响,其中一个重要原因是社交媒体本身的技术优势。社交媒体技术为信息的高速和大范围传播提供了强有力的支持,赋予了社交媒体抱怨便捷性、快速性以及互动性等特性,成为影响消费者选择进行社交媒体抱怨的关键因素。首先,最明显的技术驱动因素即为速度。社交媒体具有很高的信息周转率,实时信息创造了持续不断的信息流。如果其中有极具吸引力的信息,很多人都可以在短时间内看到,这就很有可能造成某一主题的暂时主导,从而引起观看者的大量交流(Pfeffer等,2014)。其次,网络集群效应也是重要的技术因素。简单而言,网络集群主要是指可传递的链接创建(transitive link creation)(Heider,1946)。比如说,在微博中,用户A连接到B,B连接到C,那么A、C连接的几率就相当大(Pfeffer等,2014)。这种大量用户的相互连接和地区性的集群效应(Watts和Strogatz,1998),会造成社交媒体上每个人都在谈论相同的话题或发表对某事持有的同类观点。最后,社交媒体和传统媒体共同作用会诱发回音室效应(echo chambers)(Gabriele,1968)。社交媒体正日益成为传统媒体的重要信息源(Diakopoulos等,2012),在社交媒体上引起风波的内容会引发传统媒体的进一步报道,形成社交媒体和传统媒体两个传播渠道的双重发酵。综上,较其他网络平台而言,社交媒体具有更高的传播率和发酵率,因而消费者会选择社交媒体抱怨。

2.营销环境

社交媒体是营销人员的福音,企业对社交媒体的支出增长超过了任何其他方面的营销投资(Fuqua School of Business,Duke University,2012)。但是,在社交媒体给企业营销带来高效与快捷的同时,消费者也被高度赋权。基于社交媒体的营销环境孕育出了新型的消费者—企业关系,部分权力从企业转移至消费者手中(Ward和Ostrom,2006)。因此,当一场网络风暴爆发时,企业所有的努力都可能面临危机,毫无预警的抱怨浪潮会对企业或品牌的声誉产生巨大的影响(Pfeffer等,2014)。正如Cockrum(2011)所言,在旧的营销环境下,一个愤怒的消费者会影响他的七个朋友,而如今,一个沮丧的消费者可能会影响成千上万名潜在消费者,从而对企业产生负面影响。由于企业在这样的营销环境中不再完全拥有控制消费者发布信息的权力(Breazeale,2009),因此消费者的社交媒体抱怨也被营销人员认定为“头号恐惧事件”(Mattila,2001;McGraw等,2015)。许多企业都经历过消费者在社交媒体上广泛传播抱怨内容而导致的品牌稀释、负面报道、股价下跌等问题(Balaji等,2016),甚至在一些极端情况下,消费者社交媒体抱怨会造成企业完全“关门大吉”等无可挽回的后果(Grégoire等,2015)。正是因为消费者知道企业对社交媒体抱怨的畏惧,所以在社交媒体主导的营销环境中,当消费者因服务失败而感到不满时,他们就会选择社交媒体这条快捷有效且令企业生畏的渠道进行抱怨。

四、消费者社交媒体抱怨的响应策略

在社交媒体上针对不同的抱怨使用相同的响应策略是没有好处的(Melancon和Dalakas,2018)。企业的社交媒体对话必须是真实的,而且需要针对每个独特的消费者进行调整。因为较传统抱怨而言,消费者对社交媒体抱怨企业响应的反应会更加激烈(Kim等,2003;Fournier和Avery,2011)。因此,面对社交媒体抱怨,企业应依据消费者抱怨的类型并结合实际情境来选择合适的响应策略。

(一)响应策略类型

1.适应性vs.防御性响应

学者们最为认可的针对社交媒体抱怨的响应策略仍是Marcus和Goodman(1991)提出的适应性响应和防御性响应。这两种响应策略的主要区别在于企业是否对消费者所抱怨的问题承担责任(Kim等,2003)。其中,适应性响应是指企业承认和接受问题的存在,并采取道歉、赔偿等措施;而防御性响应则是指企业坚持认为他们对抱怨者所提出的问题没有责任,并指责抱怨者,甚至将责任推卸给其他人等(Marcus和Goodman,1991;Lee和Song,2010)。在以往的研究中,多数学者是适应性响应的拥护者。例如,Lee和Song(2010)明确提出适应性响应与企业声誉正相关,而防御性响应则与企业声誉负相关。企业采用防御性响应作为社交媒体抱怨的响应策略(以企业利益为首位)比采用适应性响应(把抱怨者的关注点放在首位)有更大的负面影响。同样,相关研究表明,适应性响应比防御性响应更能获得令企业和消费者都满意的结果,如消费者对品牌的评价和购买意愿都会提升(Crisafulli和Singh,2016;Weitzl和Hutzinger,2017)。总而言之,多数学者认为,企业在面临社交媒体抱怨时,首先应冷静下来,随后做出适应性响应,因为消费者“总是对的”,即使他们错了也是如此。所以,无论抱怨的原因是什么,为了最大限度地缓解消费者的不悦,道歉等适应性响应可能对企业而言是最有利的响应措施(Dutta和Pullig,2011)。相反,防御性响应看起来就很无礼且不真诚,很可能加剧抱怨者的不满,加深负面事件的不利影响(Dawar和Pillutla,2000)。

显然,上述结论对于企业而言过于消极与被动。所以也有学者指出,适应性和防御性响应在不同情境下各有优劣。适应性响应不该是条件反射式的,因为它会被默认为是对错误行为或失败的承认。Marcus和Goodman(1991)在提出这个概念时就指出,需要企业高度负责时,宜采用适应性响应;而需要负较低责任时,则应使用防御性响应。因此,防御性响应有时是必要且更有效的,特别是当企业没有任何明显的错误时(Ahluwalia,2000;Kim等,2003)。更有学者直截了当地指出,企业不应该总是让步,特别是当消费者的要求不合理,或者他们的语气带有侮辱性时。社交媒体中的其他潜在消费者或旁观者在某种意义上可以充当“陪审团”,公众舆论在某些情况下也可能会向企业倾斜(Grégoire等,2015)。Van Laer和De Ruyter(2010)的研究更进一步,认为当企业以叙事格式(narrative format)回应抱怨者时,适应性响应更好;以分析格式(analytical format)回应时,则防御性响应更优。之后,Lee和Cranage(2014)又提出一种新的情境,即企业对高共识的社交媒体抱怨采取适应性响应,对低共识的社交媒体抱怨采取防御性响应,能更有效地恢复受到负面信息伤害的潜在消费者或旁观者对企业的态度。

然而,企业究竟应该采取何种响应策略仍存在争论。首先,Weitzl和Hutzinger(2017)提出了异议,他们认为适应性响应在旁观者内部会产生更有利的品牌态度,而防御性响应则不会。其次,Li等(2018)对这个主题开展了更加细致的讨论,发现只有适当的响应(如对产品失败抱怨的适应性响应和对普通抱怨的防御性响应)才能有效地增强消费者的购买意愿;而不适当的响应(如对普通抱怨的适应性响应和对产品失败抱怨的防御性响应)可能会使情况恶化。最后,Johnen和Schnittka(2019)指出,在享乐主义背景下,企业采用非正式方式与抱怨者对话时,防御性响应的效果更优,而采用正式的对话方式时,则更应该采取适应性响应;而在实用主义背景下,企业采用非正式方式与抱怨者对话时,适应性响应更优,反之则防御性响应更优。

2.不响应策略

选择不响应也是企业的一种“响应”策略。不响应(无行动)策略指的是企业试图通过保持沉默将自己从负面事件中分离出来(Ro,2014)。与企业需要一一应对的传统抱怨相比,企业对消费者社交媒体抱怨的回应可谓少之又少。而且,在社交媒体环境中,企业更愿意对粉丝较多的抱怨者做出回应,而对关注者较少的大多数抱怨者更倾向于采取不响应策略(Ro,2014;Gunarathne等,2018)。但需要注意的是,不响应策略的效果也会随着情境的不同而发生变化。具体来说,不响应策略易于被那些对企业有强烈好感的消费者所接受(Ro,2014)。而且,Lee和Song(2010)以及Ferrin等(2007)的研究均证明企业简单地采取不响应策略可能会使企业责任最小化。然而,由于企业响应策略的效力依赖于消费者之前在该企业的服务失败经历以及其他消费者线上评论的内容(Weitzl等,2018),因此,当消费者在某企业只有少数失败经历时,企业采取不响应策略是有害的,很可能会加重抱怨者的愤怒和其他潜在消费者的猜疑(Weitzl和Hutzinger,2017)。

3.其他响应策略

部分研究还致力于探讨企业响应策略的细节,这类研究虽然结论有些零散,但对实践有重要的指导意义。首先,在响应渠道方面,无论是在由企业主导的公开社交媒体上进行响应,还是在由消费者主导的私人社交媒体上进行响应,都可以有效地缓解消费者抱怨的负面影响(Van Noort和Willemsen,2012)。其次,在响应者方面,Sparks等(2016)认为响应消费者社交媒体抱怨可能不需要高层管理者,因为消费者对高层管理者与基层员工回应的态度并没有太大差异。而且,对消费者社交媒体抱怨的响应也不一定要由企业自己来完成,来自品牌倡导者的响应也可以在一定程度上减弱抱怨带来的负面影响(Weitzl和Hutzinger,2017)。但要注意的是,品牌倡导者的立场应与企业营销人员保持一致,立场不一致的倡导者的意见可能会导致更加恶劣的影响(Weitzl等,2018)。最后,在消费者参与方面,如果企业愿意以共同创造的方式(企业与消费者协作)响应服务失败,那么消费者会觉得更加公平(Cheung和To,2016),甚至会降低要求赔偿的可能性(Roggeveen等,2012)。

(二)响应策略设计

1.个性化

企业对实施社交媒体抱怨的消费者提供干巴巴的、以协议为导向的响应很难实现服务补救的目标,反而会导致愤怒的消费者发布更严厉的抱怨信息(Yoo,2020)。因而,在社交媒体上以坦率的、人性化的方式与消费者进行对话尤为重要。基于此,Kelleher(2009)提出“对话式人声”(conversational human voice,CHV)概念,并将其定义为“基于企业和消费者的互动而感知到的一种具有吸引力的、自然的沟通方式”。在CHV响应中,企业会使用人称代词,称呼消费者的名字,并提到响应者的名字(Rybalko和Seltzer,2010;Kwon和Sung,2011)。企业以这样一种个性化和非正式的方式响应消费者,体现了企业愿意倾听消费者并与他们进行友好沟通的诚意(Kwon和Sung,2011),会让消费者感受到企业的人性化与温暖(Malone和Fiske,2013)。更为重要的是,个性化响应与信任恢复及企业声誉有积极联系(Beldad等,2010)。在社交媒体环境中,个性化的响应可以让其他潜在的消费者看到企业在危机中的反应,这不仅可以赢得抱怨者的原谅(Sweetser和Metzgar,2007),也可以获得潜在消费者的肯定与信任(Einwiller和Steilen,2015)。因此,企业应当采用个性化的沟通风格更好地响应社交媒体抱怨,从而与消费者建立起良好的关系(Locke等,2004;Bach和Kim,2012)。

2.简单化

Ong和Teh(2016)认为,企业响应社交媒体抱怨的程序应足够简单,而不是试图通过复杂的流程限制消费者寻求帮助或赔偿的行为。该研究进一步强调,如果企业主动提供简单方便的补救措施来弥补其过失,反而可以增强消费者对企业的信任,令消费者有信心接近企业。因此,当出现问题时,如果消费者的社交媒体抱怨拥有可获得的响应程序,企业就有机会对已经发生的问题给予足够的关注,并表现出对消费者的内疚和关心。毫无疑问,严格而僵化的服务补救流程只会令企业失去消费者,对任何人都没有好处。尤其是当企业应该对服务失败负责时,企业更应保持开放且平易近人的态度,让消费者在任何时候都可以与之探讨解决方案。

3.及时性

在对传统抱怨的研究中,学者们对于响应时间与服务补救满意度之间的关系一直争论不休。Davidow(2003)发现出现这种矛盾是因为,响应时间的影响作用取决于环境。也就是说,消费者在不同的情况下可能有不同的期望,从而影响了他们对响应时间的感知。同样,在社交媒体抱怨领域,这一问题仍没有统一的结论。一些学者认为,为了避免来自其他消费者的不必要攻击,对社交媒体抱怨进行积极的响应对于企业来说是至关重要的(Clark,2001;Casarez,2002;Homburg和Fürst,2007)。而且,Istanbulluoglu等(2017)对响应的及时性进行了更加深入的研究,证明企业及时的第一响应和快速的结论性响应都能提高消费者对抱怨处理的满意度。因此,为了提高消费者的满意度,企业需要在第一次响应消费者抱怨后就迅速采取行动,尽快解决消费者所提出的问题,确保在节省消费者时间和避免额外经济损失的同时,让专业的人员为其提供实质性的及时帮助(Stevens等,2018)。但仍有学者认为响应速度是一个无效因素,及时响应对处理社交媒体抱怨来说并不是关键。例如,Einwiller和Steilen(2015)认为,一个好的响应是帮助抱怨者解决问题,而一个草率的响应可能会让抱怨者更加沮丧。而且,自动化的及时响应可能比延迟响应更糟糕(Melancon和Dalakas,2018),因此不能为了追求响应及时性而不加思考地采用机器人服务助手等非人性化响应手段或是程序设定的自动回复。

4.公平性

企业在响应社交媒体抱怨的过程中能否赢得消费者满意的重要影响因素还包括公平性。许多研究强调了消费者感知公平与企业响应策略有效性的相互关系(Cranage和Mattila,2006;Río-Lanza等,2009;Lee和Song,2010)。当消费者感到公平时,他们更有可能感到满意。而且,因为在社交媒体上企业针对消费者抱怨的响应策略基本处于透明或半透明状态,所以消费者对公平的要求会更显著。换言之,如果现有的服务补救案例显示,企业提供了令人满意的补救措施,而一些消费者却没有得到类似水平的待遇,那么这些消费者对服务补救的满意度就可能恶化(Lee和Song,2010)。如果企业持续提供公平且令人满意的服务补救,消费者的高补救期望会令其感到满意,从而导致对抱怨内容的修改和回购行为(Yoo,2020)。同时,也有研究表明,精心设计的赔偿程序可以提升消费者的公平感知,从而增强消费者对企业补救结果的信任(Ong和Teh,2016)。综上可见,消费者对服务补救的看法取决于他们的期望,以及是否认为在这个过程中受到了公平对待。反之,服务补救如果不能恢复现有消费者的公平感,则可能会对企业与消费者之间的长期关系产生严重影响(Conlon和Murray,1996)。因此,企业在设计响应策略时,保证消费者的公平感极为重要。

5.透明度

透明是指“以准确、及时、平衡和毫不含糊的方式公开所有可发布的信息,无论这些信息是正面的还是负面的”(Heise,1985)。从企业角度来看,企业通过社交媒体做出的高透明度的行动,能够向消费者发出诚实和公平信号,从而提高消费者对企业的信任(Kirmani和Rao,2000;Choi等,2018)。从消费者角度而言,消费者使用透明度较高的社交媒体是在暗示,他们希望品牌可以公开地与他们交流并对自己的行为、决定和话语负责,并期望通过这种透明的交流建立持久稳定的企业与消费者的关系(Choi等,2018)。因此,当企业在社交媒体上保持较高的透明度时,消费者可以更开放地与企业交流,企业和消费者之间可以由此建立起更强烈的信任感(McCorkindale等,2013)。更重要的是,消费者所畏惧的可能就是不确定性,甚至可以说,即便企业是错误的,如果企业可以做到一切责任明晰并向大众公开,也能增加消费者的好感、赢得消费者的原谅。因此,感知到较高透明度的消费者可能会觉得他们与企业之间有相似的价值观,这会降低他们参与消极抱怨的可能性(Kang和Hustvedt,2014)。

五、消费者社交媒体抱怨的旁观者

学者们之所以如此关注消费者社交媒体抱怨,是因为社交媒体抱怨所面向的群体不仅是企业和抱怨者,还有旁观者(Ward和Ostrom,2006)。旁观者很可能会受到负面信息的影响而改变对企业的态度,甚至成为参与抱怨的行动者(Chevalier和Mayzlin,2006;Grégoire等,2015)。不过,并非所有的旁观者都会有上述行为。那么,决定旁观者心理的因素是什么?社交媒体抱怨中存在的旁观者效应又是什么?

(一)旁观者心理

一方面,抱怨者在社交媒体上发布的负面信息会影响旁观者的心理(Cantallops和Salvi,2014)。通过对相关文献的整理可以发现,决定旁观者是否认同抱怨者的最主要的心理因素包括:情境共情、责任归因和旁观者对先前消费经历的感知。首先,共情,也称同理心,是指受他人情绪状态影响、评估这种情绪状态产生的原因,以及认同他人的个人能力(Waal和Frans,2008)。而影响旁观者反应的决定因素是由一个人暂时认同另一个人感受的特定情境触发的,即情境共情(de Campos Ribeiro等,2018)。因此,当在社交媒体上看到关于某企业的负面信息后,高度情境共情的旁观者会真的将自己置于抱怨者的位置,被抱怨者所讲述的不幸经历所感动,且对抱怨者的勇敢发声表示认同,在精神层面对抱怨者的经历感同身受(de Campos Ribeiro等,2018),甚至会参与宣传企业负面信息的活动(Romani等,2015)。其次,将责任归因于企业也会导致旁观者对抱怨者的认同。在归因过程中存在的自我服务归因偏差表明,人们更愿意将成功归因于自身,而将失败归咎于外因(Bradley,1978)。所以,将责任归咎于企业作为这种因果归因的特殊形式,是个人对企业应当为某事负责的主观看法。研究证实,旁观者越将抱怨者所遭受的损失归咎于企业,就越认同抱怨者(de Campos Ribeiro等,2018)。最后,旁观者对先前消费经历的感知也会影响他们对抱怨者的认同程度。当抱怨者的信息中所呈现的场景与旁观者之前的体验有所不同时,旁观者会感到心理上的不适,从而引起对抱怨者感知的偏差(de Campos Ribeiro等,2018)。相反,当抱怨信息与旁观者之前的体验相似时,旁观者会基于自身的真实经历而认同抱怨者的负面情绪及抱怨行为。

另一方面,企业对消费者社交媒体抱怨的响应也会影响旁观者的心理。Johnen和Schnittka(2019)通过区分企业所经营的产品或服务的种类,探究了企业响应策略对旁观者心理的影响。在享乐主义背景下,企业采取防御性响应更有利于旁观者对企业形象的感知,但是防御性响应的优越性随抱怨依据合理性的增强而减弱。当抱怨依据不够合理时,旁观者从企业的防御性响应中可以感知到更多的利益;当抱怨依据足够合理时,则任何策略都不具有优越性。而在实用主义背景下,旁观者更偏好企业的适应性响应。同时,企业响应时的沟通风格也会影响旁观者的心理感知。在享乐主义背景下,防御性响应的有效性在沟通风格从非正式转向正式时逐渐降低;而在实用主义背景下,当企业采用非正式方式时,旁观者从适应性响应比从防御性响应中感知到的利益更多,但是当企业采用正式方式时,旁观者则无明显偏好。Hogreve等(2019)则探究了服务补救中过程透明度和结果透明度对旁观者心理和购买意愿的影响。研究结果表明,服务补救结果的透明能够将旁观者感知到的潜在负面信息转换为积极的服务质量信号,从而增强旁观者对企业的信任感,最终增强旁观者的购买意愿。不过,如果企业不能公开服务补救结果,那么服务补救过程的透明有助于减轻结果不透明的负面影响,但是结果不透明而过程透明对旁观者的购买意愿没有积极影响。Javornik等(2020)的最新研究证实,企业响应内容的语气和长度也会显著影响旁观者对抱怨处理公平性的感知。相对于企业用生硬的语气系统地回复抱怨者,个性化的、友好的语气(CHV)更能吸引旁观者对企业与抱怨者之间互动的关注,从而对旁观者的公平感知产生直接影响;高CHV中较长的回复能够引起更高的公平感知,因此,响应内容的长度在与CHV相结合的情境下,对旁观者的公平感知具有间接影响。

(二)旁观者效应

在社会心理学中,旁观者效应被定义为:当有旁观者在场时,一个人在危急情况下帮助受害者的可能性降低(Darley和Latané,1968)。但在社交媒体抱怨情境中,旁观者效应被赋予了新的内涵,即其他社交媒体用户的存在所产生的影响(Gunarathne等,2018)。旁观者效应可以从旁观者的属性出发,分为基于企业合作者的组织旁观者效应和基于潜在消费者的个体旁观者效应。就前者而言,基于责任分散理论可知,旁观者为企业合作者而产生的组织旁观者效应,会导致企业不愿意对消费者社交媒体抱怨进行响应(Gunarathne等,2018),因为企业认为该抱怨可能不仅仅是针对它自己的,没必要积极响应。就后者而言,基于多元无知理论(pluralistic ignorance theory),当旁观者为潜在消费者时,社交媒体影响效应和社交媒体传播机制就显得尤为重要。具体来说,多元无知理论认为,在定义模棱两可的情况时,人们倾向于去相信其他人的公开反应(Latané和Darley,1970)。而社交媒体影响效应是指用户在社交媒体上的相对地位所产生的影响(Gunarathne等,2018),社交媒体传播机制则是指“@”和“#”的运用。因此,当旁观者对企业的情况不够了解时,他们很容易相信社交媒体上的抱怨。此时,如果抱怨者本身就是极具社交媒体影响力的意见领袖,或在社交媒体中使用“@”和“#”等符号直接提示并创建话题吸引他人(Alexandra等,2017),那么关注的旁观者对抱怨者及其抱怨内容的推断信任会更强。所以,从多元无知的角度来看,当旁观者为潜在消费者时,个体旁观者效应会对企业产生更大的威胁。因此,企业需要积极响应社交媒体抱怨,将其对潜在消费者的影响降到最低。

六、研究不足与未来展望

(一)研究不足

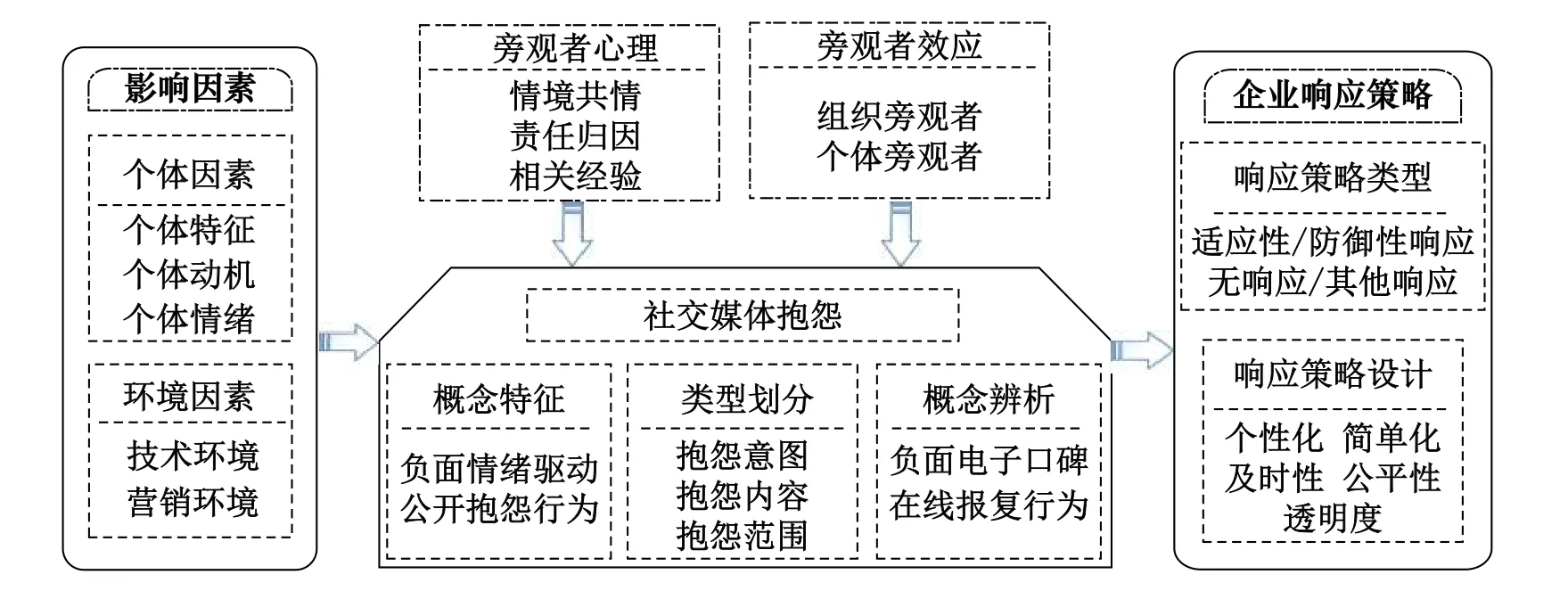

通过梳理总结消费者社交媒体抱怨的研究概况,本文阐明了社交媒体抱怨的定义,划分了相关类型,辨析了易混概念,归纳了消费者社交媒体抱怨的影响因素以及企业的响应策略,并总结了有关旁观者的研究,最后构建出消费者社交媒体抱怨研究的整合框架(见图1)。

图1 消费者社交媒体抱怨研究整合框架

由上述整合框架可见,有关社交媒体抱怨的研究较为复杂,涉及诸多变量和因素。目前相关研究虽已取得一些理论成果,但通过文献梳理可以发现有关该论题的研究仍存在不足之处。第一,当前诸多学者是从自己的研究角度出发,给社交媒体抱怨下定义的,因而定义存在分歧,需进一步完善和统一;第二,学者们对社交媒体抱怨的影响因素进行了大量研究,但是对个体情绪的探讨却停留于表面,对个体动机影响机制和影响结果的分析也不够深入;第三,现有研究揭示了企业响应策略的选择及其适用条件,但是缺少企业如何针对不同特征的社交媒体抱怨做出响应的探讨;第四,已有文献充分考察了企业响应策略设计方面的相关变量对响应满意度的作用机制与调节效应,但是忽略了对抱怨者宽恕心理的挖掘与剖析;第五,近期已有学者注意到社交媒体抱怨中的旁观者及其心理,但是对企业响应策略影响旁观者心理的机制的研究仍不够充分;第六,目前的研究大多认为消费者的社交媒体抱怨给企业带来的都是消极影响,而关于在何种情境下负面的社交媒体抱怨会对企业产生积极效果的探讨不够全面;第七,现有文献都基本默认,比起传统渠道,如今的消费者更愿意选择社交媒体渠道进行抱怨,但关于消费者是否会选择多种渠道进行抱怨以及消费者选择抱怨渠道的优先顺序的研究尚存空白。

(二)未来展望

综上可知,对社交媒体抱怨的研究仍处在发展期,基于当前理论成果的不足之处,可对未来相关领域的探讨做出如下七个方面的展望:

第一,完善并统一概念界定。在社交媒体抱怨的概念界定上,目前仍没有公认或主流的定义,学者们基本都以自己的研究为前提进行界定,如与传统抱怨对比进行差别定义,或基于抱怨动机和抱怨特征进行定义,抑或是片面地将社交媒体抱怨与在线报复行为画上等号,这类定义均缺乏统一性和客观性。一个能被广泛认可的定义应当脱离具体的研究背景并完备地表述出一个现象的产生原因和行为表现,而不单单局限于或仅适用于某项研究。学术研究中的专业名词应具有严谨性,而如今学者们对社交媒体抱怨的定义存在较大分歧,会导致学术成果不能相通,阻碍相关领域的发展。因此,为完善并统一概念界定,未来的学术探索应跳出某个研究背景或方向,基于产生原因和行为表现准确界定社交媒体抱怨行为,避免今后的研究出现对社交媒体抱怨的片面理解或误解,为学术研究者和企业实践者正确理解社交媒体抱怨提供指导。

第二,深化影响因素探讨。从现有文献来看,当前关于个体情绪的研究更倾向于探讨负面情绪这一整体构念对消费者社交媒体抱怨的驱动作用,如负面情绪高低对消费者社交媒体抱怨的影响等,但是对于具体的负面情绪如失望、愤怒、无助等究竟会对消费者社交媒体抱怨行为的哪些方面产生影响并未做出深入细致的讨论。因此,为了更好地捕捉消费者负面情绪从而实现企业对社交媒体抱怨的提前干预与化解,未来的研究应当深化对个体情绪的探讨。例如,研究某些具体的负面情绪如何影响消费者社交媒体抱怨渠道(公开抱怨、私下抱怨)的选择及其边界条件,特别是愤怒和无助这两种较为普遍和特殊的情绪;或是探究何种情绪更易于触发对企业危害最大的利己型(自我提升、宣泄消极情绪、报复企业)社交媒体抱怨等。虽然当前对个体动机的阐述较为细致,但是对不同抱怨动机的影响机制和结果探讨较少。未来的研究可以深入剖析抱怨动机与抱怨类型之间的内在联系,以及个体动机影响消费者抱怨决策的内在机制。

第三,细化响应策略研究。现有针对企业响应策略的文献普遍认为适应性响应优于防御性响应,并较多分析了不同情境下这两种响应策略的适用程度。以往文献也涉及一些关于其他响应策略的探讨,但数量较少,也不够深入全面。因此,未来的研究可以考虑系统地剖析,针对不同渠道、不同类型、不同动机或不同特征的社交媒体抱怨,企业如何响应效果更佳且耗费资源最少。例如,针对公开和私下抱怨是应该采取不同级别的响应策略,还是只要发现就一视同仁?针对不同特征(如图文是否匹配、有无采用符号标签等)的社交媒体抱怨是采取适应性、防御性还是无响应策略?并且,未来的研究也可以不再局限于适应性和防御性响应,进一步挖掘和探索新的响应策略,比如针对棘手的报复型社交媒体抱怨是否有特殊的响应方式。

第四,挖掘抱怨者宽恕心理。关于抱怨者宽恕的研究极为稀缺,当前对抱怨者的关注大多集中在相关影响因素分析上,即抱怨者为何抱怨,什么因素诱发了消费者的抱怨,而对于企业响应后抱怨者究竟宽恕与否却无人问津。需要注意的是,抱怨者对企业响应满意并不代表其会宽恕企业,宽恕意味着不计前嫌仍从曾服务失败的企业进行购买。那么,未来的研究就可以结合具体的响应方式、策略设计及社交媒体的特殊属性,挖掘并探讨抱怨者满意与宽恕之间的心理机制及边界条件。其中,响应内容设计中的个性化、简单化、及时性、公平性和透明度均已有文献进行过探讨,但仍可结合抱怨者宽恕心理继续深入或创新。例如,可揭示适应性或防御性响应与个性化、简单化等因素结合对抱怨者宽恕意愿的影响,或者剖析企业发言人在社交媒体上的道歉强度、企业针对不同抱怨方式否认的叙述格式等对抱怨者宽恕心理的影响作用。总之,考虑到抱怨者是社交媒体抱怨的发起人,也是决定企业响应策略是否有效的最有发言权的人,抱怨者的宽恕意愿应当得到重视和深入挖掘。

第五,拓展旁观者研究成果。社交媒体中存在不可估量的旁观者是社交媒体抱怨与传统抱怨的重要不同之处。虽然已有学者注意到社交媒体抱怨中旁观者的重要性及价值,但是关于社交媒体抱怨中旁观者心理的研究成果依然很少。近期文献发现旁观者会对抱怨者产生共情并给予支持,而且旁观者会从企业响应策略中获得感知利益并提高购买意愿。不过,这些文献都没有考虑到旁观者可以从社交媒体上获取大量的线索,进而会依据这些线索对企业本身进行信任推断并调整其行为。因此,未来关于旁观者的研究空间还很大。例如,从旁观者推断信任的视角讨论企业响应策略的适用性,或者探讨不同边界条件下旁观者的存在对企业响应策略的影响。另外,旁观者定然不会对所有类型的抱怨均感同身受,因而旁观者究竟对何种类型的社交媒体抱怨更易产生共情也有待探究。当然,也可以对旁观者的类型进行划分并分析其更愿意接受的响应方式,以便于企业依据所对应的旁观者群体做出最佳响应以促进购买。

第六,探讨抱怨的积极效应。从常规认知出发,社交媒体抱怨是一种消极行为,那么其对企业的影响必然也是负面的。以往有关社交媒体抱怨的文献中,出现较多的字眼也是“威胁、恐惧、破坏”等,肯定了社交媒体抱怨对企业的负面效应。但是,目前已有少部分研究开始质疑社交媒体抱怨和负面口碑给企业带来的是否仅仅是负面影响。例如,Allard等(2020)的研究表明,不公平的负面评论反而会给企业带来积极的结果。那么,是否还有其他因素会促使社交媒体抱怨成为企业的“福音”,企业又该如何最大限度地利用这些能够产生积极影响的社交媒体抱怨,这些都有待进一步讨论。例如,未来的研究可以探讨幽默搞怪的社交媒体抱怨是否会给企业带来积极影响等。

第七,剖析抱怨渠道的选择。现有文献大多直截了当地通过对当前社交媒体的使用人数以及营销环境的评估,推断出消费者定然会选择社交媒体进行抱怨,从而展开相关研究。但从现实角度来考虑,消费者可能仅仅使用社交媒体进行抱怨,也可能首选社交媒体,次选其他网络平台或是传统抱怨渠道。当前仅有研究表明,对于传统零售环境中的服务失败,消费者更倾向于选择传统抱怨,而非负面电子口碑(Siqueira等,2020)。因此,上述现实问题值得进一步深究。未来的研究可以探讨消费者个体因素与单种或多种渠道抱怨的关系。例如,分析消费者的个性、情绪、抱怨动机等与仅选择社交媒体抱怨或选择多种渠道抱怨之间是否存在联系,或是剖析消费者选择抱怨渠道的优先顺序。目前,消费者经历服务失败后,究竟会优先选择哪个渠道进行抱怨,社交媒体抱怨又是否是消费者的首选,消费者还会选择哪些平台进行抱怨等问题都未经证实,对于企业追踪消费者的抱怨动态却具有重要意义。因此,未来的研究可以基于消费者抱怨渠道选择的次序问题展开探索,对多个网络平台进行对比分析。