印度地埂技术理论与实践—比降地埂

2020-12-10宋春雨

宋春雨

(中国科学院 东北地理与农业生态研究所,黑龙江 哈尔滨 150081)

0 引 言

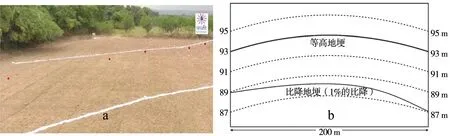

地埂既可以是田块边界自然形成的土堤或土坝,也可以是一项水土保持工程措施,但只有印度、非洲和中国将其作为一项专门的水土保持技术而广泛利用[1]。印度最早应用地埂技术可以追溯到4000年前[2-3]。印度的地埂技术应用较为广泛,各地所采用的建造形式、种类、材料和规格也各有千秋,但总体来说主要有两种类型,即等高地埂与比降地埂。等高地埂主要用在低降雨的地区,同时坡度适用区间在2%~8%,土层宜浅而土质宜轻,以利于通过入渗补充地下水,且水可以存于土壤较长时间而不会发生涝灾。

在土地易受水侵蚀、土壤渗透性差和有涝渍问题的地区则会修建比降地埂。比降地埂沿纵向倾斜,通向出口,用来安全处理来自农田的过量径流。比降梯度可以是均一的,也可以是变化的。均一比降地埂适用于长度较短、径流量较少的地埂地区。在需要较长的地埂时,则要采用变化比降,因为朝向出口的累积径流会增加。在比降地埂中,比降梯度的变化使得径流速度在地埂的不同的区段能保持在设计范围之内,从而避免侵蚀发生[4]。比降地埂的选择可分为两种情况,其一是年降雨量大于700 mm,土地坡度在8 %以下,同样要求土层浅、土质轻,目的不是要留住水而是要安全疏导水;其二是降雨低于700 mm,坡度小于8 %,而土壤是渗透性极低的黏重的土壤,此条件下如果采用等高地埂,水不能入渗,进而导致涝灾,所以要采用比降地埂。

印度的比降地埂广泛应用于如下区域:年降雨量500~1300 mm且渗透性差,包括拉贾斯坦邦(Rajasthan)西南部,中央邦(Madhya Pradesh)、马哈拉施特拉邦(Maharashtra)、安得拉邦(Andhra Pradesh)、卡纳塔克邦(Karnataka)和泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)的部分地区;年降雨量500~2 000 mm、水土流失严重,包括查谟和克什米尔(Jammu 和Kashmir)的山区、干旱半干旱和半湿润地区及喜马偕尔邦(Himachal Pradesh)大部;年降雨量在1 000~1 500 mm的东部红壤区,如西孟加拉邦(West Bengal)的大部分,比哈尔邦(Bihar),奥里萨邦(Orissa),中央邦(Madhya Pradesh)东部,恰蒂斯加尔邦(Chattisgarh),及安得拉邦(Andhra Pradesh)部分地区[5-6]。

早在2000年的一项调查显示,当时近80%的农民表示更愿意采用等高耕作技术[7]。而2013年的一项研究发现,有些地区的地埂技术整体采用率很低,仅为4%[8]。2017年的一项基于卡纳塔克邦50个村500个农户样本,应用采纳指数对农民对旱地技术的采纳程度的评估研究结果表明,等高地埂接受程度最高,为69.4%;其次是宽底地埂,为49%;比降地埂为31.2%[9]。

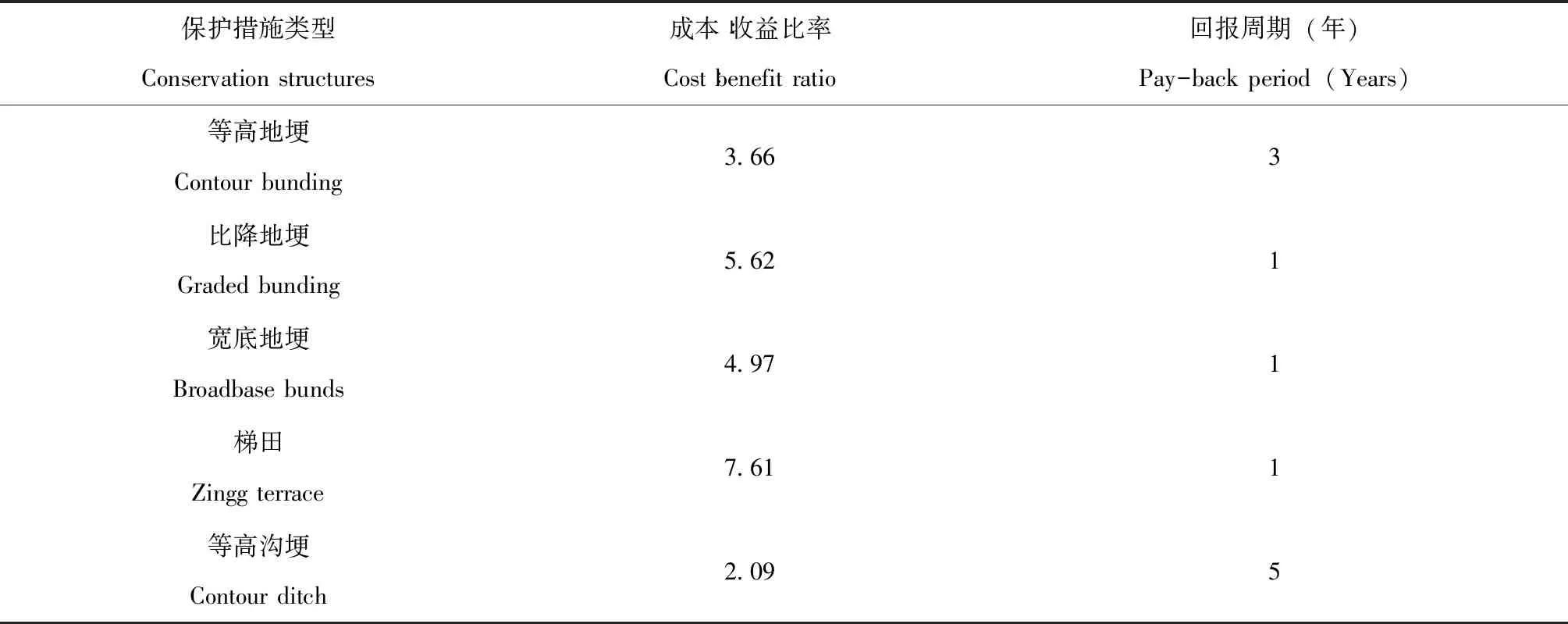

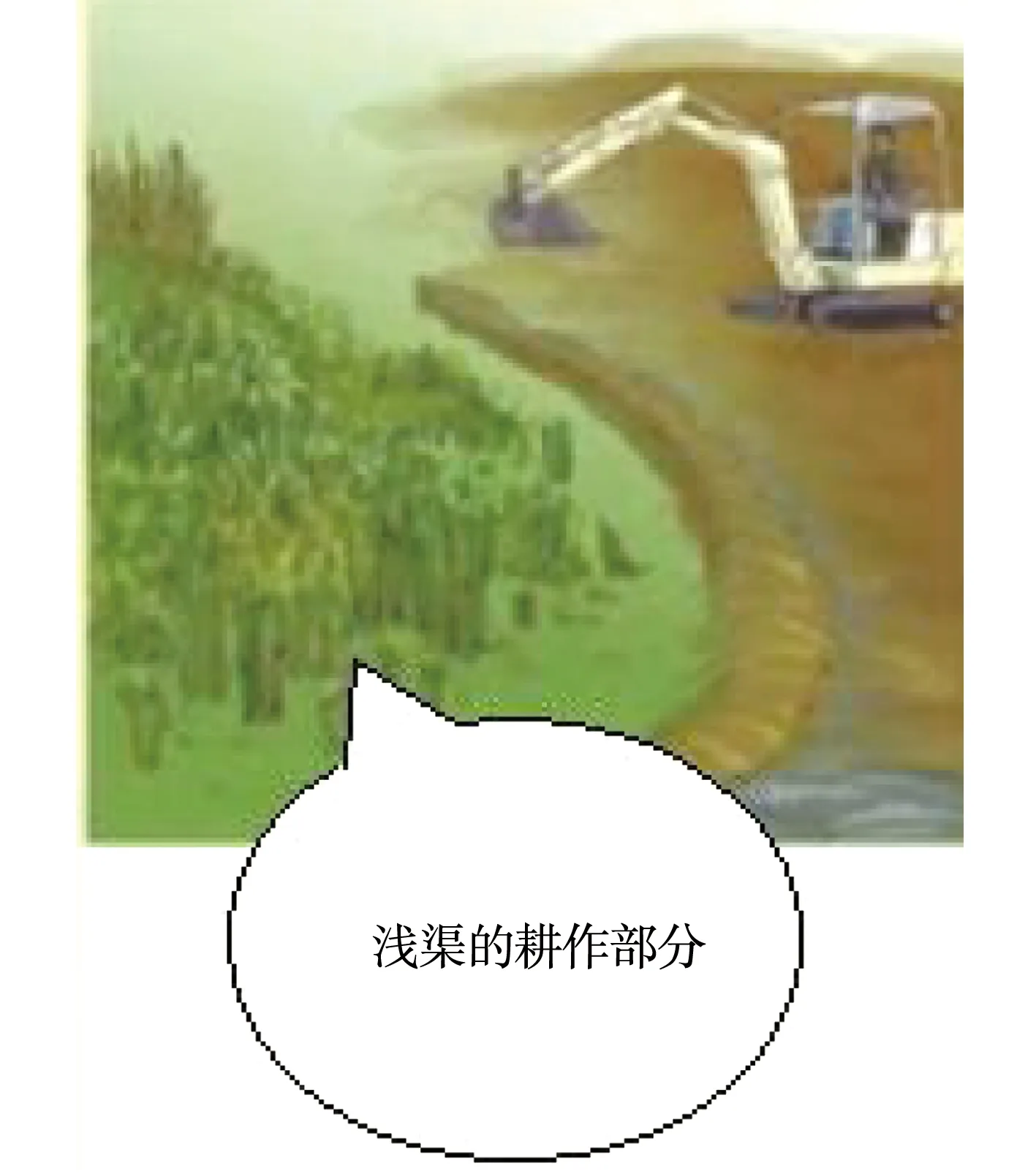

地埂技术能相对容易的被农户接受的原因之一是建造成本要远低于梯田,而且其成本回收期也短。在印度 Bijapur地区的一项研究表明,比降地埂成本与收益比为5.62,回报周期为1年,要短于等高地埂的3年(表1)[5,10]。

表1 印度Bijapur的保护措施比较研究[5,11]Table 1 Comparative study on conservation measures at Bijapur,India

被农户接受的原因之二是与等高地埂相似,比降地埂在减少径流、减少土壤流失、保持土壤水分和增加作物产量方面都有明显的效果。研究表明,与顺坡垄相比,比降地埂减少径流15.68%,减少土壤流失7.3%,土壤水分在第46至49周分别增加2.44%、3.74%、0.9%和0.46%,龙爪稷产量增加552 kg·hm-2(表2)[5]。

1 比降地埂及其设计原理

比降地埂因有疏水、导水的目的,因而其适应范围及参数设计上均与等高地埂有所不同。

表2 不同水保措施的效果Table 2 Performance of different soil and moisture conservation structures

1.1 比降地埂的特点

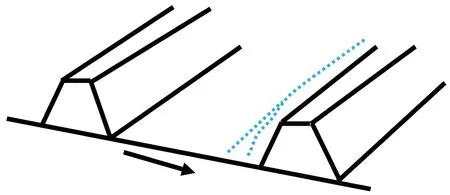

1.1.1 沿比降等高线(Graded contour line)修建。比降地埂与等高地埂一样,都是横贯于坡耕地上的一些小型的土堤(图1)[12]。地埂的横截面也是典型的梯形,地埂的目的是拦截径流,所以基本都与坡向垂直。与等高地埂的本质区别在于等高地埂是沿着等高线修建,而比降地埂则不用沿着等高线建设,即地埂的基线与等高线存在一定的纵向梯度(Longitudinal gradient)。

比降地埂根据排水的方向设定一定的比降。相应的,两个相邻地埂间形成的浅渠也就具有了与地埂相同的比降。而且这个比降在一条长地埂的不同区段可以是均一的也可以是变化的,即整个地埂可以从头到尾采用一致的比降,也可以不同区段采用不同的比降(图2)[13]。

在排水量较少即地块较小的情况下,通常地埂也较短,宜采用均一比降,即同一个比降值。当排水量较多,且处理排水量所需的地埂长度较长时,可采用变化的比降。

图2 比降地埂的浅渠坡度Fig.2 Channel slope of graded bunds

在地埂的不同区段设置不同的比降梯度,可以控制水流速度保持在非侵蚀限度内。无论在均一或者变化的比降下,非侵蚀流速都是必须确保的重要参考指标,即浅渠内不能有侵蚀发生。水在具有一定比降的浅渠中以非侵蚀流速流过,最终安全的流向排水口或草皮水道。

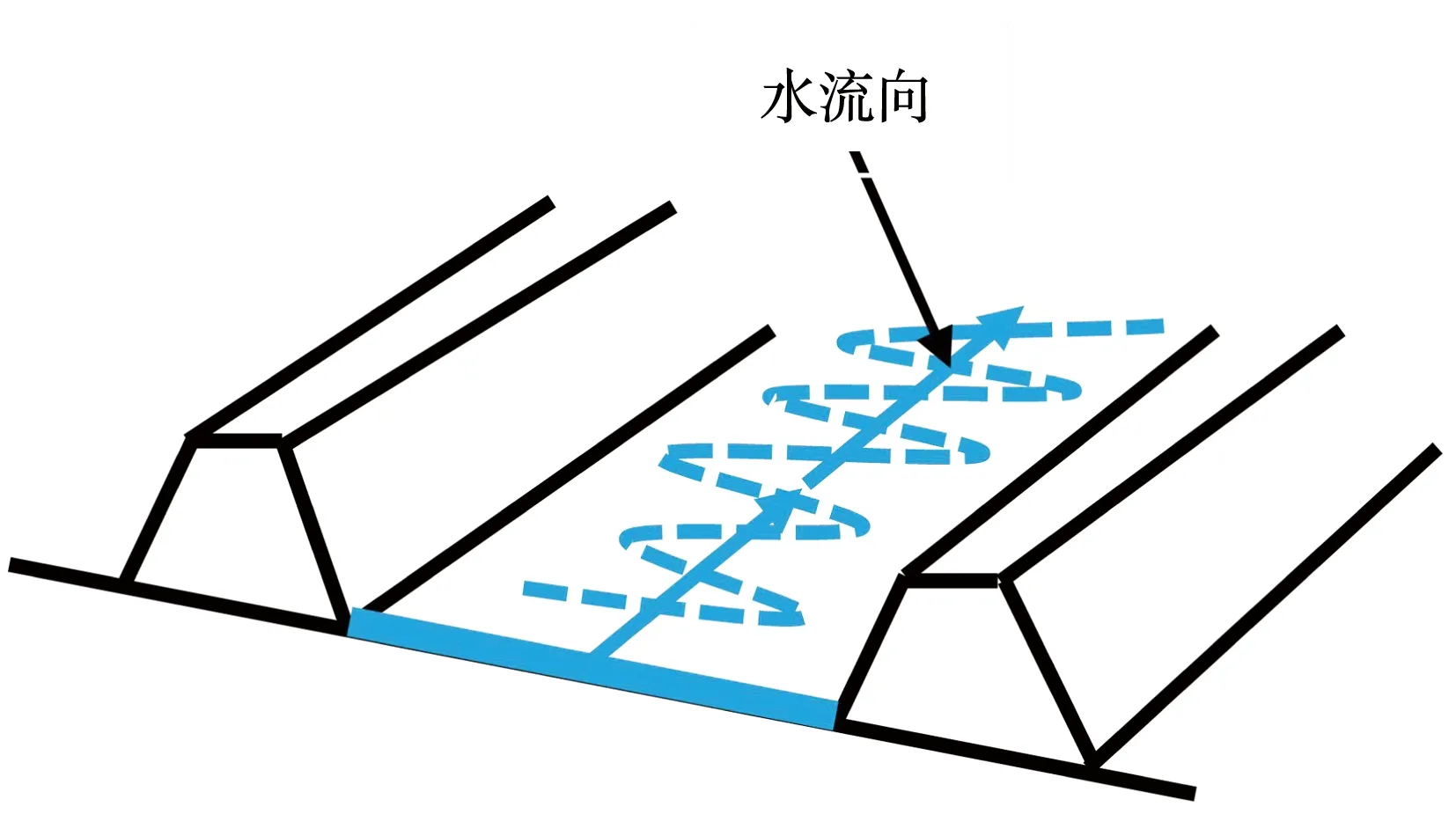

1.1.2 两相邻埂间成为水渠。等高地埂的两埂之间区域主要用于保持水分,而在比降地埂系统中,两个相邻地埂之间的整个间距作为浅渠道,所设置的比降坡度能使径流安全地从浅渠流出。

虽然两埂之间的区域可以完全作为浅渠使用,但如果排水量不大或者预计排水量不高的时候,比降地埂的浅渠部分也可进行耕作(图3)[13],即只将靠近埂前坡的狭窄区域视为浅渠(图4,虚线部分),剩余部分正常耕作。在任何情况下,比降地埂的浅渠部分都可以进行耕种,而排水通道(Waterways,位于浅渠底部)则常年种草。

图3 浅渠的耕作部分Fig.3 Cultivated portion of channel

图4 浅渠狭窄排水区域Fig.4 Narrow drainage area of the channel

1.1.3 建设目的在于将水安全导出。与等高地埂试图把两埂间的降雨径流全部保留在两埂之间的目的不同,比降地埂的功能主要是安全疏导多余的雨水。对于比降地埂来说,与地埂横截面垂直方向上的长度,即地埂长度是非常重要的因素。因为在此方向上设置了一个比降坡度,这样就可以引导径流到一个安全的出口。图5所示为两埂之间的浅渠部分,设计的目标是将经流水以非侵蚀流速流出该区域。

图5 比降地埂浅渠排水示意图Fig.5 Water drainage in channel of graded bunds

1.2 比降地埂的适应性

在容易遭受土壤侵蚀的地方,通常会采取各种水土保持措施。而比降地埂在土地易受水侵蚀、土壤渗透性较差且存在涝灾问题的地区是首选。比降地埂系统的设计主要是为了安全地处理来自农田的过量径流,所以在存在淹水问题或者土壤渗透性差问题的地区,为避免长期存水,就可以采用比降地埂来将多余的径流安全排出。通常从以下三个因素来判断是否适宜采用。

1.2.1 降雨。在多年平均降雨量超过700 mm的高雨量、并须将多余的水安全排出以免积水的地区,建议采用。超过700 mm的降雨是典型的适应性条件,这些地区多余的水必须安全的导出以避免滞留。

1.2.2 坡度。通常推荐2%~8%的坡度适用于等高地埂和比降地埂。区别是等高地埂通常在年降雨量少于700 mm的地区使用,而比降地埂建议在年降雨量多于700 mm的地区使用。

1.2.3 土壤。比降地埂也可用于年降雨量较少但土壤渗透性极差,如深层黑土的地区。即如果必须在年降雨量少于700 mm的地区使用,那么该地区土壤透水性极差。如印度南部的卡纳塔克邦的贝拉里地区,土壤是深黑色黏土,通常采用比降地埂。

1.3 比降地埂的设计参数

1.3.1 基本考量。比降地埂的设计和等高地埂的情况一样,必须考虑如下信息:

(1)降雨。据此能了解地埂结构需要容纳的水量。

(2)土地坡度。坡度决定地埂类型的选择,同时此坡度也被用于设计地埂结构的不同参数的计算。

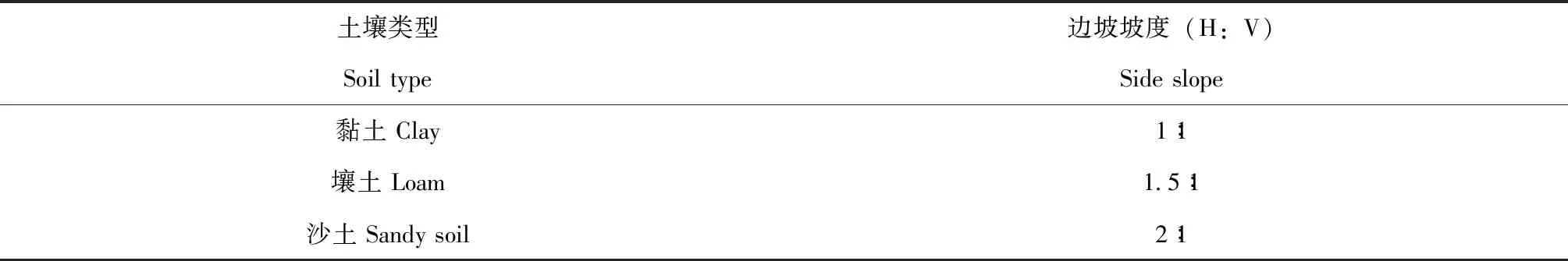

(3)土壤质地和土壤深度。根据土壤类型及土层深度,从经验数据中选择合理边坡坡度(表3)[14]。

表3 土壤类型对应坡度经验表Table 3 Slopes in different soils

1.3.2 地埂的设计内容。

(1)垂直与水平间隔。

(2)地埂(埂体)的横截面积。包括埂体底部宽度、顶部宽度和埂高。

(3)估算每公顷土地地埂的长度,估算总土方工程量和建设比降地埂的成本。

(4)任何比降地埂的设计都是基于田间设计排水量的估算值。将设计排水量的已知值与土壤类型、降雨、入渗等变量进行数学关联,确定不同的设计参数。

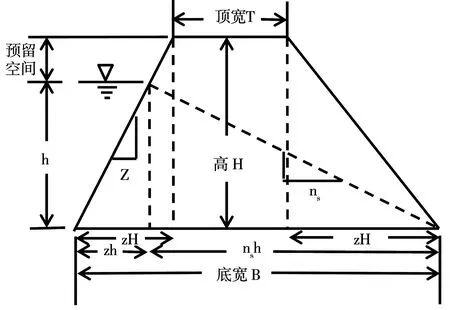

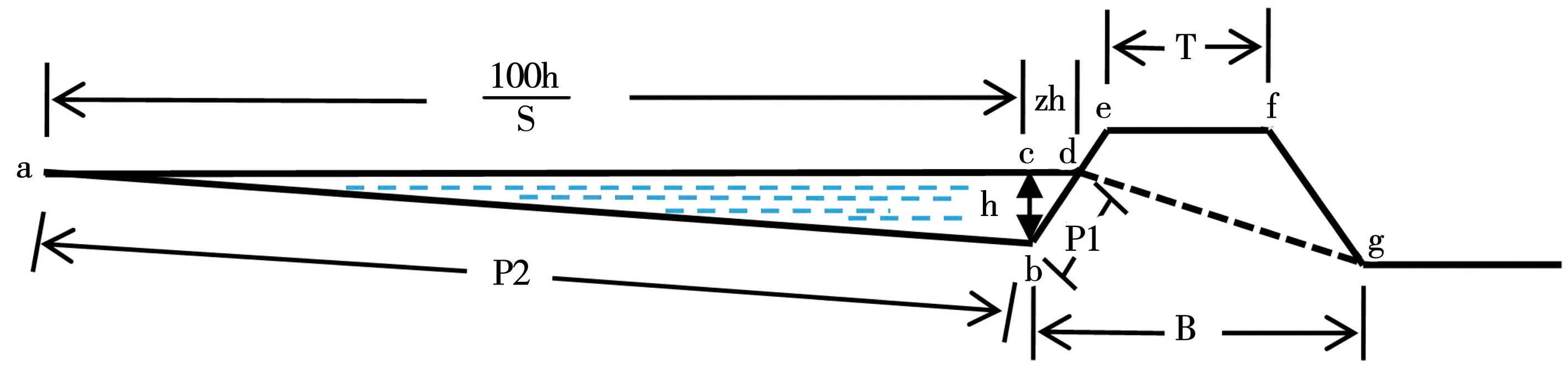

1.3.3 设计参数。比降地埂的设计需要重点关注如下参数(图6)[15]:

(1)T=顶部宽度。

(2)H=地埂的总高度。

(3)h=地埂前坡积水的深度。即通常首先计算的理论水深,H与h之差是预留空间(Freeboard)。h是计算出来的,加上预留空间,得到总高度H。

(4)B=地埂底部宽度。

(5)z=边坡坡度(通常以水平边∶垂直边表示,英文字母以H∶V表示)。

(6)ns=浸润线斜率[14](浸润线也有特定的斜率,用ns表示)。

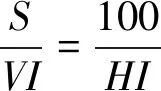

(7)垂直间距(VI)。

确定垂直间距和水平间距的原则和等高地埂相似(图7)。计算公式有3个,Cox公式[16-17]用来计算垂直间距,设定VI=0.3(XS+Y),VI单位为m;S是田块坡度(%),X代表当地的降雨,Y代表入渗率和作物覆盖条件。X和Y的值可以从经验表中获得(表4和表5)[16-17]。

图6 地埂横截面图Fig.6 Cross section of the bunds

图7 比降地埂垂直与水平间距示意图Fig.7 Vertical and horizontal spacing of graded bunds

(8)比降。100 m至150 m的短地埂采用均一的比降。对于超过150 m较长的地埂,推荐采用变化的比降。一般来说,大多数土壤的比降在0.2%~0.4%之间。在不透水的土壤且采用长地埂的情况下,则变化比降可以从最初的0%,逐渐增加到最后的最大值0.5%。

(9)边坡坡度。边坡取决于土壤的性质,边坡可以从表3中得出,与等高地埂的建议相同,因为它们是土壤性状的函数。

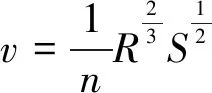

表4 降雨因子系数(X)Table 4 Values of rainfall factor(X)

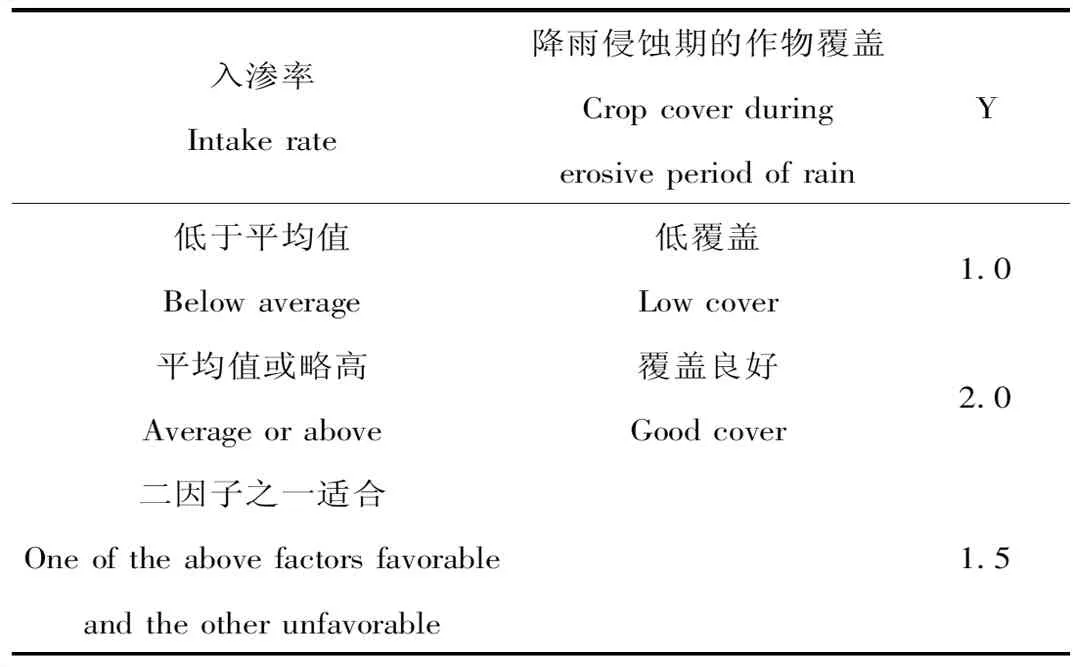

表5 入渗率与作物覆盖因子系数(Y)Table 5 Values of Y based on intake rate and crop cover

2 比降地埂参数设计

2.1 比降地埂高度设计

在比降地埂设计的众多参数中,埂高最重要。实践中地埂的高度通常采用从50到80 cm不等,但地埂的高度可通过总的横截面面积计算出[14,18]。

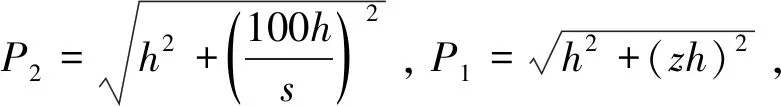

浅渠可视为由两个三角形组成,即abc和bcd组成(图8)。h是浅渠的高度;z表示边坡斜率。斜率是z,高度为h,则cd边就为zh。地块坡度为s(百分数),所以ac宽为100 h·s-1。

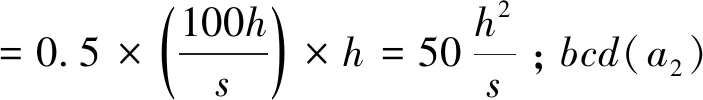

浅渠的总横截面积为三角形abc(a1)和bcd(a2)的面积之和(图8),即:

总横截面积A(abd)由下面公式计算:

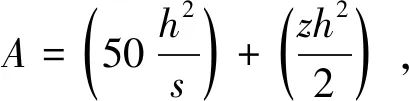

式中:R=水力半径=A/P。P为湿润周长,湿润周长是与水接触的区域,即P1、P2两段(图8)。

从三角公式毕达哥拉斯定理中得到,总浸润参数P为P1和P2之和:

再将R的值代入流速方程(V),再代入流量方程(Q),得到浅渠水位高度(也就是理论水深)h与Q的关系:

将已经在连续性方程中计算出面积A和R值代入后,最终可以通过如下公式获得水位高度h值:

式中:Q为排水量(m3·s-1);z为边坡坡度;s为土地坡度(计算时经常采用);S为浅渠坡度(比降);n为曼宁糙度系数。

比降地埂的总高度(建设高度H)由增加20%或25%的预留空间来决定,即H=1.2 h(或1.25 h)。

2.2 比降地埂埂体横截面设计

2.2.1 设计分析。获得埂高后,即可计算埂体横截面等参数,设计横截面需考虑如下因素:

(1)地埂的横截面应该足够稳定。

(2)最高洪水水位应该在地埂顶部以下。计算出的理论水深,再加上预留空间,则可避免溢流发生。

(3)浸润线应位于地埂背面底部以下(图6)。

图8 比降地埂横截面设计参数Fig.8 Design parameters of cross section of graded bunds

浸润线是指发生渗透的饱和土体的最高水流线(Top flow line)[1]。流体静压在浸润线以下起作用,而大气压力在浸润线以上起作用。积水之后埂体即开始发生渗水,整个过程缓慢,土体变湿。因此,设计的目标是要防止地埂背面(下游侧)也变湿。因为一旦变湿,地埂的背坡地脚将被破坏,进而地埂结构将被破坏。如果浸润线超过地埂背坡地脚,会将埂体一分为二,使整个地埂结构瓦解。所以,设计上一定要确保浸润线在背坡地脚之下,也就是穿过地埂底部。

表6 不同土壤推荐的浸润线斜率Table 6 Recommended seepage line slope

2.2.2 底宽的计算[18]。浸润线在不同的土壤类型是不同的,这与等高地埂相同。在计算埂体底部宽度时,必须予以考虑。

要计算地埂的基底宽度,需要通过选取推荐的地埂边坡和地埂中浸润线的经验斜率值(表3和表6)[14]。

底宽可以通过图中浸润线、边前坡和底部形成的三角形关系中获得(图6)。可将此三角形视为如下两个三角形组成:第一个三角形即浸润线、水位高(浸润线高)和底边nsh组成的;第二个三角形是边前坡、水位高和底边zh组成。

左侧的三角形斜率是z,高度是h,底边是zh,右侧三角形的斜率是ns,高度是h,底边是nsh,所以整个地埂埂体的底宽是:

B=(ns×h)+(z×h)

式中:ns为浸润线的斜率,z是边坡的坡度(斜率)。

2.2.3 顶宽的计算。与等高地埂相似,在印度,顶部宽度的经验值通常介于30至90 cm,视地埂高度而定,一般为50 cm。但也需经过理论计算加以验证。

顶部宽度是根据边坡及之前已经计算出来的总高来计算获得。

顶部宽度为底部宽度减去2倍的边坡(斜率z)与总高(H)形成的三角形的底部宽度(图6)。即:

顶部宽度:

T=B-2×z×H

式中:B是底宽,单位m;z是边坡斜率;H为地埂总高,单位m。

至此,我们即获得了地埂埂体的横断面面积,即:

2.3 比降地埂土方工程计算

土方工程计算与等高地埂的情况相似[13]。

Ew=Ac×L

式中:Ew是土方量,m3;Ac是地埂的横截面积,m2;L是地埂长度,m;T是顶宽,m;B是基宽,m;H为地埂总高,m。这是基于每公顷计算的。

2.4 成本计算[18]

单位长度比降地埂的施工成本可以通过将单位长度比降地埂施工所包含的土方量乘以土方量的单位长度成本得到:

式中:CC是单位长度的建造成本;Ew是土方量,m3;L是地埂长度,m;UCEW是土方工程的单位长度成本。

2.5 比降地埂面积占地面积的计算[4]

地埂占地面积按每公顷土地地埂的长度乘以地埂底边宽度计算:

AL=10000/HI×b=100S/VI×b

b是地埂底宽。该方程只计算了主地埂损失的面积,而没有计算两侧边埂损失的面积。通常情况下,两侧边埂损失面积占主地埂损失面积的30%。因此,等高地埂损失的总面积为:

也可表达为:AL%=1.3×S×b/VI

比降地埂的占地面积通常在3%~5%[19]。

3 比降地埂设计应用案例

3.1 问题

拟在坡度为3%的土地上建造一个350 m长的比降地埂。土壤为沙质土,降雨强度记录为18 cm·h-1,且降雨持续时间等同于汇流时间(Time of concentration:水从分水岭中最偏远的点流向分水岭出口所需的时间)。沿地埂的比降坡度(浅渠坡度)为均一的0.18%。设定垂直间距VI为1.25 m,径流系数C为0.35。利用上述数据,确定地埂的尺寸[20]。

3.2 分析

比降地埂的目的就是安全导出水,两埂之间产生的任何排水量都要通过地埂尺寸的设计来排出。因此,必须设计出顶部宽度、底部宽度、高度及地埂侧边坡度等参数。

首要问题是计算径流的峰值流量,即需要地埂系统处理的径流水的排出量。

确定一个流域的峰值径流量计算公式为:

式中:Q是峰值径流量,单位是m3·s-1;C是径流系数;I是降雨强度,单位是cm·h-1;A是排水区域面积,单位hm2。公式中C和I已知,只有排水区域面积A未知,需要计算出来。

比降地埂两埂间的区域就是排水渠道(浅渠),横截面积是A。

3.3 设计

已知地埂长度(L)=350 m;土地坡度(s)=3 %,汇流时间内降雨强度(I)=18 cm·h-1;比降坡度(S):0.18 %;垂直间距(VI)=1.25 m;径流系数(C)=0.35。

3.3.1 步骤1:峰值径流率的计算。要计算出峰值径流量,首先要确定水平间距,其次是地埂的长度。由此计算出地埂需要处理降水的面积A=HI× 地埂长度。

通过水平间距计算在两个相邻的地埂之间形成的区域面积(排水面积)(图7):

A=HI×地埂长度=42×350 m2=14700 m2=1.47 hm2

此数值即为设计的比降地埂系统(1.47 hm2集水区)需要排放出去的峰值径流量。

3.3.2 步骤2:比降地埂埂体规格计算。在获取峰值径流量的基础上,计算地埂积水区(浅渠)的横截面参数。

积水区水位高度是可以直接计算获得的。但通常采用验证法,即先假定一个水位高度值,然后计算出浅渠容量,来判断所假定的高度是否满足要求,具体计算如下:

地埂的边坡坡度及浸润线斜率两个参数从经验表中查取。由于土壤类型为砂质,因此选取地埂边坡坡度为1.5∶1,浸润线斜率为5∶1(表3和表6)。

首先根据经验,假定积水水位深度h(DB)是0.3 m(图9),由于边坡坡度为1.5∶1,则DC长度为1.5 × h。

由于土地坡度(s)为3%,所以可以计算出AD为10 m,DC为0.45 m。至此,我们所有的参数都已经获得(图9)。现在需要计算埂高、底宽、顶宽,并确保埂体尺寸的设计能满足排出所有径流要求。

具体计算步骤如下:

三角形ABC的面积=ADB面积+BDC面积。

设ADB的面积为a1,a1=0.5×BD×AD,这里BD=0.30 m;AD=100×0.3/3=10 m。

因此,a1=0.5×0.3×10=1.5 m2。

设BDC的面积为a2,a2=0.5×BD×DC,这里BD=0.30 m;DC=0.45 m。

因此,a2=0.5×0.3×0.45=0.0675 m2。

ABC总面积A=a1+a2=1.5+0.0675≈1.57 m2。这也就是积水区域的横截面积。

湿润周长(p)就是持续与水接触的AB和BC两`边的长度之和。

非侵蚀流速由曼宁公式计算(通常采用n=0.04):

S是浅渠的坡度,即比降(坡度)。已知流速和面积之后,即可计算浅渠容量Q。

浅渠容量Q=A×V=1.57×0.30=0.47 m3·s-1

计算出的浅渠容量0.47 m3·s-1高于要求的峰值径流量0.26 m3·s-1,即根据假定的水位高度设计的地埂,可以满足排出峰值流量0.26 m3·s-1的径流。可以选择接受这个数值,或者降低积水深度h(<0.3 m)的假定值重新进行计算。如接受这个数值,即决定了h值,则可通过浸润线、边坡坡度和积水深度计算底部宽度:

B=(ns+z)×h=(5+1.5)×0.3=1.95 m

H=地埂后积水深度(h)+预留空间(通常25%,这里假设是15 cm)=0.30+0.15=0.45 m

顶宽=底宽-2×0.45×1.5=[1.95-(2×0.45×1.5)]=0.60 m

地埂尺寸参数如下:

高度=0.45 m;底宽=1.95 m;顶部宽度=0.60 m;边坡坡度=1.5∶1。

以上就是设计一个安全排水的比降地埂的完整过程。

4 比降地埂田间施工实践

比降地埂与等高地埂建设过程中最本质的区别在于比降地埂的建立是沿着一定的比降等高线建立的,而非等高线,而此比降等高线的规划也是在等高线的基础上完成的[12],具体操作如下:

第一步,测绘等高线。

地块具有双向坡度。第一个坡降从上向下,第二个坡降从左向右(黄色箭头为坡向,图10-a)。在两个方向的坡度地块上,首先确定较长的边界线(图中为左侧),地埂从这一侧横穿地块建起。

地埂的数量如下方法确定。从左上角开始用石灰在距离左边界限1 m的地方标记一个点(图10-a),接下来是以特定的垂直距离标注2、3等其他点。不包括第一点,即从第二个点开始的点的数量通常即是等高地埂的数量。垂直距离的多少取决于土地的坡度。从第二点开始,选择一个点(如点2),采用简易高程仪(图10-b),通过移动其中一个标尺的位置来测定等高点,绘制多条等高线(图10-c)[21]。

图10 等高线测绘Fig.10 The marking of a contour line

第二步,给等高线赋予比降坡度。

从田块的右到左(图11-a),将此等高线上的最右点记为点0。从这个点0开始,在线上每10 m处标记一点,最后一点不足10 m也直至终点。我们将这些点记为0、1、2、3、4,依此类推。接下来从第1点向坡下走,用简易高程仪测量,找到一个点使之与等高线上的点垂直间距相差2 cm,这是由于设计的比降坡度为0.2 %,如果设计比降坡度是0.3%,则垂直间距差就为3 cm。继续标记点2对应的点,这个点与点2的垂直间距应为2+2=4 cm。依次类推。连接这些新的点即形成了比降等高线。等高线与比降等高线的对比见图11-b。同样的方法标记出其它比降等高线(图12)。

图11 比降地埂比降等高线田间标记与示意图Fig.11 The marking of a graded contour line and its schematic diagram

比降地埂的建造方法也和等高地埂一样有两种,即机械方法和挖沟方法[1]。由于刚建好的地埂土壤难免松散,所以如果目标埂高是65 cm,则可以建成75 cm高。

图12 比降地埂比降等高线与排水沟Fig.12 Graded contour line and drainage ditch

图13 排水边沟挖掘 Fig.13 Drainage ditch excavation

地埂截获的水最终要通过排水边沟等通道排出汇水区(小流域)或进入农场的下部或池塘(图12,图13)。比降地埂的最佳修建时间是雨季到来之前,在经历的第一个季风过后要对地埂进行维护。

此外,如果地形起伏过大,需要在适当的平整之后再修建地埂。