乡村振兴背景下的历史文化名村实用性保护规划研究

——以武汉市翁杨冲村为例

2020-12-10李延新

谢 慧 李延新 秦 涛

导语

党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,是解决“三农”问题,全面激活农村发展新活力的重大举措。中国的农村规模巨大、地域广阔,因其发展速度相对缓慢,至今仍保留着大量历史文化遗产,它们承载着“乡愁”,延续着历史文脉,是乡村的根基和灵魂所在。因此,文化的振兴是乡村振兴的灵魂,也是实现乡村振兴的重要保障。

自2003年首批中国历史文化名镇(村)名单公布以来,中国逐步建立起“申报—评选—公布名录”的名村保护制度,名村保护工作日益受到社会各界的广泛重视。部分省、市也结合地方实际,组织开展了省级、市级历史文化名村的评选工作,并通过编制名村保护规划,控制和引导名村的保护与发展。然而,和许多规划一样,名村保护规划也面临着编制完成、验收后被束之高阁的尴尬境地。在乡村振兴的背景下,如何提高保护规划的实用性,从而有效地保护乡村历史文化资源,重塑乡村文化生态,实现历史文化名村的振兴,是值得我们研究和探讨的课题。

1 乡村振兴下的历史文化名村保护

乡村振兴战略作为建设社会主义现代化强国的七大战略之一被写入党章,这标志着中国乡村发展将进入一个崭新的阶段,也预示着一个以乡村振兴为基础的新时代即将到来。2018年9月,中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》(以下简称《规划》),其中明确了乡村历史文化资源保护的具体要求,也为历史文化名村保护工作指明了方向。

1.1 划定历史文化保护线

《规划》强调,要划定乡村建设的历史文化保护线,保护好文物古迹、传统建筑等乡村历史文化遗产。按照“保护优先”的原则,通过划线对历史文化资源进行刚性管控,防止开发建设造成破坏,这与国土空间规划的底线思维是一脉相承的。

1.2 重塑乡村文化生态

在保护乡村原有建筑风貌和村落格局的基础上,深入挖掘特色文化元素和符号,让历史记忆、地域特色、民族特点融入乡村建设与维护,促进乡村的特色化、差异化发展,打造地域文化品牌,同时增强村民对文化的认同感和自豪感,自觉参与历史文化名村的保护和发展。

1.3 振兴特色文化经济

名村的历史文化底蕴是最重要的宝藏和无可取代的优势资源,要加强规划引导,为历史文化遗产的展示和合理利用提供保障,并借助新型文化创意、科技手段、市场化发展机制等,实现历史文化的创造性转化和创新性发展,全面振兴历史文化名村的特色文化经济。

2 当前历史文化名村保护规划的现状与问题

2008年公布施行的《历史文化名城名镇名村保护条例》(以下简称《条例》)明确要求,历史文化名村自批准公布之日起1年内,应当编制完成保护规划。目前,除2012年发布的《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求(试行)》外,国家层面尚未正式出台历史文化名村保护规划编制的技术标准。地方在落实国家要求编制历史文化名村保护规划,尤其是在后续的规划实施、管理、监督、评估等方面存在一些问题。

2.1 重编制轻管理,规划缺乏可操作性

编管分离,导致保护规划虽然涵盖历史文化名村保护的方方面面,但往往因成果内容繁杂、管控重点不突出等问题使规划实用性大打折扣。对于规划管理者、使用者而言,规划成果如果难以转化成管理文件,那就不好用,很难切实指导名村的保护和发展。

2.2 重局部轻整体,保护规划实施有偏差

落实保护规划,大多还是停留在表面,通常以更容易直观体现实施效果的文物、历史建筑等单体的修缮整治为主,而对于村庄整体空间格局、历史文化风貌以及非物质文化遗产等的保护常常被忽略,导致名村保护存其“形”而失其“神”。

3 历史文化名村实用性保护规划思路

历史文化名村保护规划应该以满足规划管理需求为导向,合理确定规划的刚性和弹性,针对不同的管控要素采取差异化的管控形式和措施,并充分利用技术手段加强规划编制与管理的衔接。

3.1 管什么:历史文化名村的核心保护内容

3.1.1 保护范围

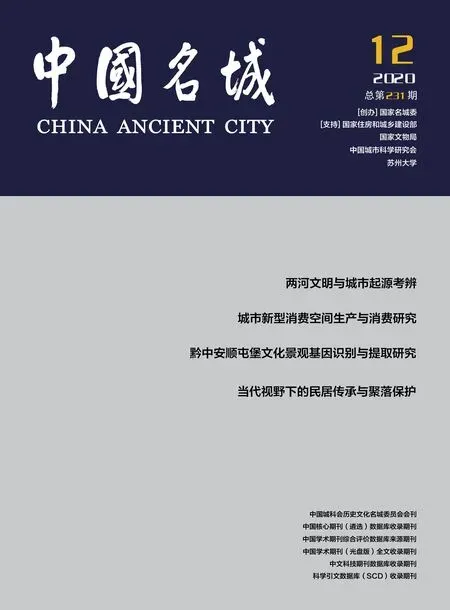

根据《条例》,历史文化名村的主要管控范围为其保护范围,包括核心保护范围和建设控制地带,此为刚性管控范围。部分名村保护规划还会在建设控制地带外根据实际情况划定环境协调区,此为引导性的管控范围(图1)。

图1 历史文化名村的管控范围示意图

3.1.2 管控要素和强度

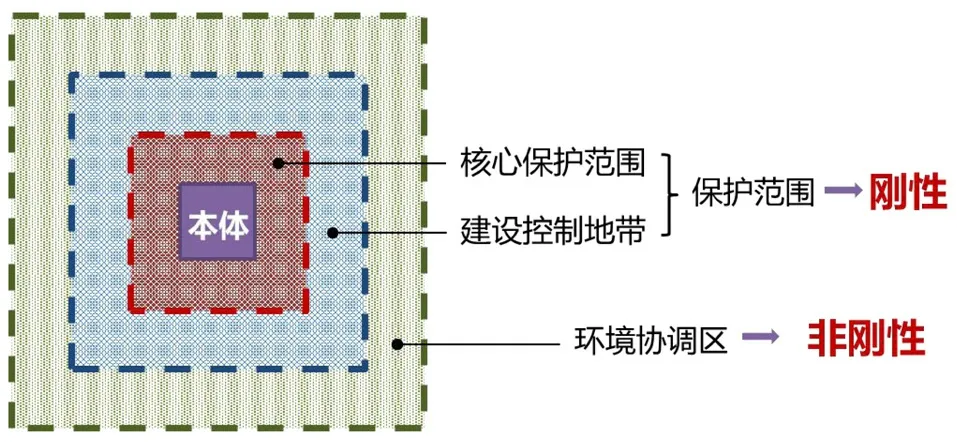

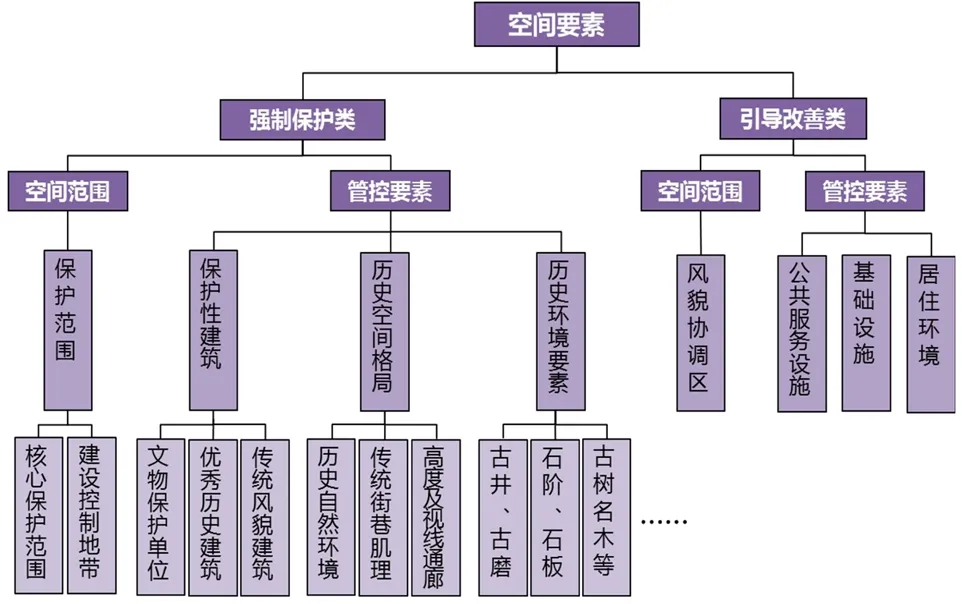

综合国家要求和地方实践经验,历史文化名村的管控要素从形态方面,可以分为空间要素(物质要素)和人文要素(非物质要素)两大类。人文要素主要以引导为主,而空间要素从管控强度方面又可以分为强制保护类和引导改善类(表1)。根据《条例》,凡出现“不得”“禁止”字样的,均可理解为强制性条款;而出现“应当”“可以”字样的,则为引导性条款(图2)。

图2 历史文化名村的空间管控要素图

3.1.3 管控形式

历史文化名村空间要素的管控形式参照控制性详细规划,主要采用划线控制、点位控制和条文控制等。其中,划线控制是最主要的规划管控形式,重点针对保护范围、保护性建筑、古树名木等划定保护范围线;点位控制重点针对规模较小的历史环境要素,重点控制其分布及数量;条文控制主要针对人文要素,对其保护利用形式进行引导。

表1 《条例》中相关管控要素的强度分级表

3.2 如何划:历史文化保护线的划定方法

3.2.1 保护范围划定

(1)划定原则

①风貌完整,资源集中。保护范围内应保存数量较多的传统建筑,且分布较为密集,同时,还应包含与建筑紧密依存的环境,从而确保名村空间结构的完整性,较好地体现名村的传统格局和历史风貌。

②因地制宜,界限明确。划定历史文化名村的保护范围边界要因地制宜,应尽量定位于现状用地边界、构成传统风貌的边界(如村镇建筑群边界、农田林地边界等)以及自然地理分界线(如山脊、河道、沟坎、道路等)。同时,保护范围的界限应定位清晰明确,易于识别和管理。

③规模适度,便于管理。根据《条例》,历史文化名村保护范围内禁止进行破坏性活动,禁止或限制新建、改建活动,因此,其规模不宜划得过大,以便于后期管理维护和保护性开发利用。

(2)划定方法

①资源普查。通过普查确定需要保护的保护性建筑、历史环境要素等历史文化资源。

②明确特色区域。在综合评价的基础上,明确历史文化名村中最具价值特色的区域。

③划定核心保护范围。一是将特色区域内历史文化资源最为密集且连续成片的地段,沿道路、自然边界、现状用地边界等划定核心保护范围;二是核心保护范围内不得进行新建、改建活动,因此不宜划得过大,当资源密集区存在若干个时,核心保护范围也可相应划定若干个;三是传统建筑规模需达到一定评选标准,如《武汉市历史文化名镇名村评选办法》规定,核心保护范围内的传统建筑面积总和应≥1 500 m2。此外,与村落格局、传统建筑紧密依存的环境,如池塘、古路、古渠、古井、古树名木等,也应划入核心保护范围。

④划定建设控制地带。为确保历史文化名村传统风貌的完整与协调,避免核心保护范围内、外风貌产生冲突,应在核心保护范围以外划定建设控制地带。建设控制地带的范围不宜划得过大,重在维持古村落整体上的视觉关联性,因此,沿核心保护范围周边视线所及的农田、山脊、河道等划定,并尽可能包含核心保护范围附近的历史文化资源。

3.2.2 保护性建筑划定

历史文化名村范围内的建(构)筑物分为4类:各级文物保护单位和登记不可移动文物、历史建筑(武汉市政府公布的称号为“优秀历史建筑”)、传统风貌建筑、一般建筑。前3类统称为保护性建筑。各级文物保护单位、登记不可移动文物落实其经批准公布的保护范围和建设控制地带;历史建筑、传统风貌建筑除了划定本体范围线,还应该从本体安全、周边工程施工的角度考虑,在确保不小于10 m最小安全距离的基础上,结合周边道路、河流、农田等,划定必要的建设控制区。

3.2.3 历史环境要素划定

历史环境要素包括自然历史环境要素和人工历史环境要素,前者如古树名木、古池塘等,后者如古井、古磨、戏台、围墙、石阶、石板铺地等。其中,已挂牌保护的古树名木按照树冠垂直投影外不小于5 m的标准,划定保护范围;其他构筑物类历史环境要素以点位控制为主。

3.3 如何管:历史文化名村的管控和引导

3.3.1 制定保护图则

提高保护规划的实用性,最重要的就是要将规划成果转化成管理文件,即将物质空间规划的管控要素,参照控规控制思路与主体内容,落实到保护控制图则上,用简洁、直观、可操作的方式,将刚性的规划管控内容表达出来,便于使用者掌握和应用。同时,通过制定保护图则,与规划管理平台进行对接,最终纳入规划管理“一张图”,作为规划编制和管理审批的依据。

3.3.2 加强发展引导

历史文化名村振兴的最终目标是在保护历史文化遗产的同时,提升村民的生活水平,改善村庄的环境面貌,满足村民对美好生活的向往。因此,保护规划在控制的基础上,还应对村庄的发展进行引导,提出保护范围内建筑和环境整治要求,交通、基础设施和生产生活环境改善方案,以及延续传统文化、合理开发利用物质和非物质文化遗产的规划措施等。

4 武汉市翁杨冲历史文化名村实用性保护规划实践

2013年以来,武汉市编制了一批历史文化名村的保护规划,但是难以有效地指导历史文化名村的保护工作。2018年起,结合各级管理需求和现有的规划管理“一张图”平台,以规划实用性为目标,对保护规划进行了重新的梳理和修订,本文即以武汉市历史文化名村翁杨冲保护规划为例,介绍相关实践。

4.1 保护整体历史空间格局

4.1.1 评估历史价值,划定保护范围

翁杨冲是武汉市黄陂区王家河镇章华村西北部的一个自然村落,起源于明洪武二年(1369年),主要居民为翁姓及杨姓族人,是翁氏和杨氏宗族组织管理的血缘村落,因此名为“翁杨冲”。村落至今仍保持传统的生活方式和风俗习惯,传承先辈“勤俭创业、耕读传家”的家训精神。历经600余年的发展,翁杨冲逐渐形成石屋、石桥、石头村的独特风貌,是汉北地区“木兰石砌”古建技术建造的代表作,也是典型的山、塘、溪、屋四位一体的山地乡村传统聚落。

保护规划在评估古村核心历史价值,调查其代表性历史文化遗存基础上,划定了名村的保护范围。翁杨冲历史文化名村的保护范围总面积5.24 hm2。针对历史资源分布最为集中的区域,沿村内街巷以及现状建设边界等划定核心保护范围,总面积2.60 hm2,传统建筑面积总和达3 900 m2。以维持古村落的视觉关联性为原则,沿核心保护范围周边视线所及的公长山和羽山山脚、农田、池塘等划定建设控制地带,总面积2.64 hm2。

4.1.2 保护传统风貌和空间特色

翁杨冲的村落选址与布局受传统风水模式的影响。古村是谷脉交融、藏风聚气的福地,四周山环水抱,总体地势东北高、西南低。鹿茸山、白庙山、公长山、羽山、板栗坡等将翁杨冲环抱其中,大树华盖如蓬,层峦叠嶂,十分壮美;村内大小池塘星罗棋布,绿如翡翠,青山倒映,梯田菜地四季变化。名村保护规划重点提出周边环境的总体保护要求,并结合武汉市域基本生态控制线规划、永久基本农田划定规划等,对周边环境进行严格保护。

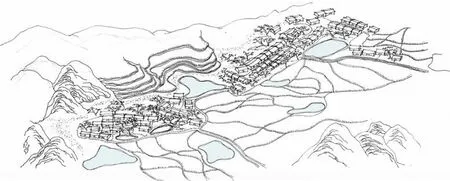

翁杨冲的整体空间形态好似一只展翅飞翔的蝙蝠,寓意“福来翁杨、如意吉祥”。一条贯穿南北的翁杨石街,将整个村落串连起来。街巷小道呈网状与主街相连,场坝、庭院或池塘作为道路骨架的节点,民居围绕道路节点展开布局,呈现出“一街、两巷、四院”的传统格局(图3)。保护规划重点维护其石头村落的独特风貌,街-巷-院的村落空间格局,同时,严格限制建筑高度,保护范围内禁止任何超出现状建筑高度的建设行为,确保传统空间风貌的延续。

图3 翁杨冲历史文化名村空间格局示意图

4.2 保护历史建筑与环境要素

4.2.1 保护性建筑建档与修缮

翁杨冲地处汉北山区,能工巧匠们克服木材不足、石条昂贵的困难,创造性地发明了“木兰石砌”建造技术,即房基墙体均用片石或块石直接铺码,石材之间的缝隙没有砂浆,是一种与浆砌相对的建造方式。其主要特点是:砌筑时选用大片石,通过片石错缝相挤保证紧密不松动;砌石边缘直顺、圆滑、牢固,主要靠石块与石块之间的嵌挤力保持稳定。目前,翁杨冲保存完好的优秀历史建筑共计14处,传统风貌建筑共计25处(图4)。

图4 翁杨冲优秀历史建筑测绘档案图

保护规划针对优秀历史建筑、传统风貌建筑等保护性建筑,建立测绘档案,并制定保护图则,指导下一步的修缮和利用。保护性建筑按照“保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理”的原则,最大限度地采用原材料、原工艺、原造型、原色调、原纹理以维持历史原貌。

4.2.2 传统建筑符号提取

翁杨冲的传统建筑因地制宜,就地取材,普通传统民居以大片石为主要建造材料;商贾大户的宅院则以雨丝石为主要建造材料,房屋墙基用麻条石、糯米石灰浆砌成,上干砌片石。传统民居建筑的特色符号主要包括槽门、弯水、小马头墙、短出檐、小天井、坡屋顶等。保护范围内的新建或改扩建建筑,都将根据本地传统的建筑样式建造,并尽量采用本地材料,体现地域特点(图5)。

4.2.3 历史环境要素保护

翁杨冲的历史环境要素包括古井、石磨、风水塘、古树、石板路、高架水渠等。保护规划重点通过点位控制的方式,明确各要素的分布点位,保护其数量。历史环境要素原则上以原地保护为主,石磨等部分可移动的历史环境要素可以在不破坏其本体的前提下,根据展示利用要求对其位置进行移动。

4.3 制定分区保护发展指引

翁杨冲重点打造以木兰石砌传统建筑文化为核心和以淡泊隐逸的田园生活为基础的,集古村观光、田园休闲、农家体验为一体的历史文化名村。规划将古村及其周边划分为“三片九园”,并分别针对每个功能区制定了发展引导策略。

4.3.1 农家风情片区

该区通过对古村“一街、两巷、四院”的整治,塑造集特色饮食、观光体验、休闲娱乐等功能为一体的休闲街巷和农家院落;通过村史馆和村史碑的形式记录翁杨冲的古村历史,传承木兰石砌建筑文化。该片区重点打造古巷流芳、陶然幽居两个景园。

4.3.2 桃源风光片区

该区以田园生活体验为主题,重点依托古村东部的溪流、池塘、农田等生态环境,形成“一溪串三园”的景观结构,重点打造桃源春色、田园牧歌、栗园拾趣三个景园。

4.3.3 山林野趣片区

该区重点依托古村西部的公长山、羽山、鹿茸山等自然山体,以荷、竹、松等山林景观为特色,以游览观光为主要功能,提供赏荷、观竹、听松、观日、登山等活动体验,重点打造荷风竹影、松园撷趣、白庙寻砀、鹿茸观日4个景园。

图5 翁杨冲传统建筑符号图

4.4 制定“文本+保护图则”的规划管理文件

翁杨冲历史文化名村保护规划的成果包括文本、保护图则和相关附件(说明书、基础资料汇编等)。其中,文本和保护图则都是刚性管理文件。保护图则是将保护规划确定的刚性空间管控要素和管控要求提取出来,对接管理需求和武汉市规划管理“一张图”平台;文本则是对保护图则的条文说明和补充。

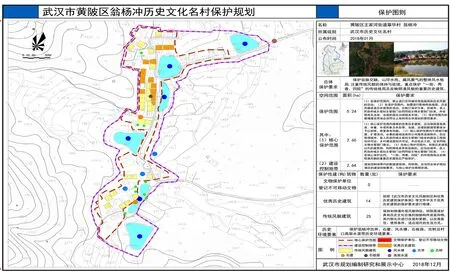

翁杨冲保护图则重点包括:翁杨冲的基本信息,各类保护要素的空间保护范围线或点位,总体历史空间格局保护要求,不同保护范围的面积和保护要求,各类保护性建(构)筑物的数量和保护要求,以及历史环境要素的数量和保护要求等(图6)。

5 结语

历史文化名村保护规划要改变以往“纸上画画,墙上挂挂”的尴尬境地,就必须加强可操作性和实用性,服务规划管理,切实指导名村保护和发展。本文以武汉市翁杨冲为例,重点从规划管控的层面,探讨了实用性保护规划的编制思路。在乡村振兴战略背景下,如何统筹历史文化名村保护、利用与发展的关系,提升村民的获得感和幸福感,从而推进名村的可持续发展,仍是需要进一步研究和探索的课题。

图6 翁杨冲历史文化名村保护规划保护图则图