绿洲一号菌草在运城市的种植表现

2020-12-07张安红肖娟丽罗晓丽

张安红 肖娟丽 罗晓丽

摘要 2018—2019年,在运城市进行绿洲一号菌草种植试验。结果表明,绿洲一号菌草能安全越冬,具有生长速度快、分蘖能力强、根系发达、抗逆性强等优点。

关键词 菌草;绿洲一号;种植表现;栽培技术;山西运城

中图分类号 S543+.9 文献标识码 A

文章编号 1007-5739(2020)19-0210-03

绿洲一号菌草是巨菌草的一种,属于被子植物门单子叶植物纲禾本科狼尾草属,为多年生植物。株型为直立、丛生,根系发达,具有抗逆性强、产量高、粗蛋白和糖分含量高的特点[1]。绿洲一号是典型C4植物,光合速率较高,光合作用的最初产物为4-碳酸-羟基丁二酸和天门冬氨酸等四碳双羧酸[2]。种植绿洲一号菌草有利于保持水土、改善生态环境。绿洲一号菌草经发酵后,是牛、猪、羊的适口饲料。绿洲一号菌草还可加工成食用菌、药用菌的培养基,用于种植灵芝、木耳等,也可制作沼气;绿洲一号的干草可用于生物发电,是生产生物炭黑的原料[2-4]。

多年来,受冬季寒冷气候和技术条件的影响,绿洲一号在北方栽植成活率较低,种植成本很高[5-7]。山西省农业科学院棉花研究所从2015年8月和运城市碧绿源农林开发有限公司合作,建立了组织培养快繁培养体系和实验室,以腋芽为外植体,建立了绿洲一号菌草组织培养快繁体系,实现了种苗工厂化育苗,田间移栽成活率达到90%以上。本研究通过将绿洲一号组培苗移栽田间种植,在2018年和2019年对绿洲一号在运城市的适宜性进行探讨,总结栽培技术,以期为绿洲一号在运城乃至北方地区的推广应用提供参考。

1 材料與方法

1.1 试验区概况

试验地位于山西省运城市盐湖区龙居镇南花村山西省农业科学院棉花研究所试验基地,地理位置为北纬35°0′39.07″、东经110°53′43.18″,地形地貌属黄土高原盆地,雨水充沛,土壤肥沃,属暖温带大陆性季风气候区,年均温、日照时数、无霜期分别为13.3 ℃、2 350 h、212 d,四季分明,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨,土壤pH值为7.5~8.0。

1.2 试验材料

绿洲一号菌草组培苗,由山西省农业科学院棉花研究所和运城市碧绿源农林开发有限公司合作通过组织快繁获得的。

1.3 试验方法

本试验种植之前要采用旋耕机打草平地,行距0.8 m,株距0.8 m,开沟或挖穴深15~20 cm,栽后覆土5~10 cm,种植绿洲一菌草组培苗15 000株/hm2。

1.4 关键栽培技术

1.4.1 组织培养苗准备。绿洲一号组培苗,作为繁殖苗,应选择生长健壮的苗,加入适量的多菌灵、生根粉,确保苗木成活率。栽种前必须先用清水洗净培养基;可栽到育苗袋、穴盘,或沙田(床)进行生根培养;浇足定根水,小拱棚薄膜或者遮阳网覆盖,每天浇水1次(晴天或者阴雨天可视干旱程度增加或减少);移栽后,7~10 d进行1次施肥,按照复合肥∶水=1∶500的浓度配制。在正常管理下绿洲一号30~50 d出苗,出苗后即可移栽大田。

1.4.2 栽植前耕作及种植。绿洲一号对土地的要求不高,在各种环境下均适应种植,在盐碱地、滩涂地均可种植生长。种植之前要用旋耕机打草平地,栽种时以机械或人工作业,按照株距80 cm、行距80 cm栽植组培苗15 000株/hm2,开沟或挖穴深15~20 cm。

1.4.3 浇水管理。种苗种植完成后,应当及时灌溉,加强肥水管理,促进植株分蘖和生长,提高产量。

1.4.4 除草管理。绿洲一号种苗种植完成后加强管理,做好中耕、除草工作。破除土表板结,防止土壤返盐;前期管理,做好中耕除草,及时清除杂草和适当松土,由于种植时间的原因,绿洲一号在种植前期生长缓慢,中耕除草有利于绿洲一号初期的快速生长。

1.4.5 施肥管理。追肥的使用时间一般在绿洲一号分蘖、拔节或每次刈割后。当草长到1 m左右高时,进行1次追肥,选择下雨天或者灌溉后,将150 kg/hm2尿素、225 kg/hm2复合肥混合后撒在苗周围10~15 cm处。每收割1 茬施肥1次,同样选择下雨天或者灌溉后施用150 kg/hm2尿素、225 kg/hm2复合肥。种植后约30 d开始分蘖,当苗长到30~50 cm高时,用300~450 kg/hm2尿素以1∶1 000的比例兑水喷施;也可以改用复合肥375 kg/hm2(30-10-10)按照1∶1 000的比例喷施。及时清除杂草、松土、灌水,加强肥水管理,促进植株分蘖和生长,提高产量。

1.4.6 病虫害防治。一般没有病虫害,容易管理,但是长期种植绿洲一号的土地可能发生蛴螬、金针虫、地老虎、蝼蛄等虫害。其中,蛴螬、金针虫、地老虎的成虫、幼虫危害最严重,咬食植物根,也取食其他植物萌发的新芽,从而造成缺苗断垄,影响生长,降低产量,直接造成幼苗萎蔫枯黄严重而死。因此,应清除田间和地边杂草、石块,消灭部分虫卵和害虫,深翻土壤、精耕细作,降低虫口密度;也可于傍晚用90%敌百虫(拌棉籽饼、豆饼)撒在牧草行间,有效预防病虫害。

1.4.7 越冬管理。绿洲一号在我国高纬度及高海拔高寒地区的抗寒性很强。目前西藏、新疆、内蒙古等地的越冬种植试验数据为:在冬天最低温度-22 ℃以上的地区,绿洲一号来年开春均可越冬成活。虽然绿洲一号具有耐寒性,但为了保证绿洲一号能安全顺利地越冬,还需做好以下保护措施:深层种植、土层覆盖、推迟收割时间。通过这3个措施,保障了高原地区及北方高寒地区绿洲一号安全越冬。

1.5 测定项目及方法

观察统计植株形态、物候期、抗逆性及适应性。抽样20株测量株高、分蘖数、叶宽、叶长、茎粗等生长指标,收获后统计产量。

1.6 数据分析

试验数据采用Excel 2007软件进行处理。

2 结果与分析

2.1 物候表现

如表1所示,绿洲一号菌草于2018年4月20日用组织培养苗播种,6月25日到分蘖期,1周后开始拔节,9月30日开始茎叶变黄枯萎,生长天数为201 d。越冬后2019年5月上旬返青,5月12日到分蘖期,1周后开始拔节,10月10日茎叶开始变黄枯萎,生长天数212 d。

2.2 生长量

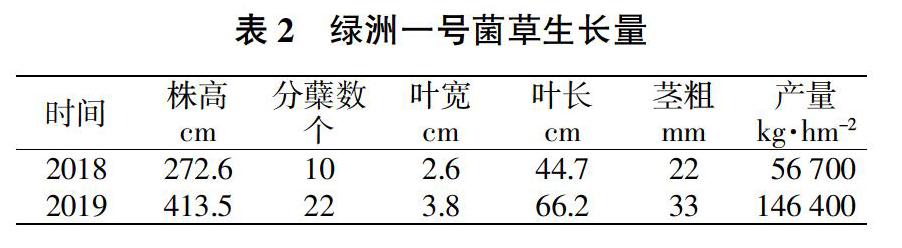

如表2所示,巨菌草于2018年4月中旬种植后,7月上旬之前生长较为缓慢,随着7月气温升高,巨菌草生长加快,7月中旬到8月下旬出现生长高峰,9月气温下降,生长速度逐渐降低,10月中旬生长渐趋停滞,出现下层叶片变黄枯死。10月20日随机抽样20株刈割(距离地面以上2~3个茎节间),2018年(第1年)测得株高平均为272.6 cm,平均每丛分蘖数为10个,叶宽为2.6 cm,叶长为44.7 cm,茎粗为22 mm,产量为56 700 kg/hm2。2019年(第2年)测得株高平均413.5 cm,平均每丛分蘖数为22个,叶宽3.8 cm,叶长66.2 cm,茎粗为33 mm,产量为146 400 kg/hm2。第2年的生长量明显高于第1年。

2.3 抗逆性

2.3.1 抗旱性。2019年7月10日到8月10日无降雨,温度高达35 ℃左右,绿洲一号叶片发黄,但未完全枯萎。8月11日降雨之后,绿洲一号茎秆上开始长出新叶,植株恢复生长。可见,绿洲一号具有较强的抗旱性。

2.3.2 抗寒性。从2018年播种到2019年连续2年,气象资料表明,2017—2019年冬季最低温度为-15 ℃,2019 年、2020年5月对绿洲一号返青后进行越冬情况调查发现,越冬率均超过95%。可见,绿洲一号在最低温度达到-15 ℃時能安全越冬,说明其具有较强的抗寒性。

2.3.3 抗盐碱性。2018年在运城市底张乡东湖村土壤pH值8.7的盐碱地生长的绿洲一号种植后能正常生长且生长旺盛。福建农林大学菌草研究所研究表明,绿洲一号的抗碱性、抗盐性均强于巨菌草[8-10]。

3 结论与讨论

综上所述,采用关键栽培技术,绿洲一号菌草在运城市种植表现优异。菌草能安全越冬,生长速度快,分蘖能力强,根系发达,抗逆性强。

4 参考文献

[1] 郑华坤,林雄杰,林辉,等.巨菌草(Pennisetum giganteum)研究进展[J].福建农林大学学报(自然科学版),2019,48(6):681-687.

[2] 周晶,林兴生,林辉,等.菌草研究与应用进展[J].福建农林大学学报(自然科学版),2020,49(2):145-152.

[3] 杜森有,陈朋刚.陕西省延安市巨菌草的引进与产业化进展调查[J].畜牧与饲料科学,2019,40(2):66-68.

[4] 宋静,程现光,穆胜国,等.黄土高原沟壑区巨菌草引种试验[J].现代农业科技,2017(17):242-244.

[5] 张秀平,杨志杰,张亚振,等.巨菌草在冀中南地区的引种试验[J].安徽农业科学,2015,43(36):78-80.

[6] 贾永红,路彦霞,曹秀明,等.廊坊师范学院引种巨菌草及越冬试验[J].廊坊师范学院学报(自然科学版),2016,16(4):41-43.

[7] 马三保.陕北风沙寒冷地区巨菌草栽培关键技术研究[J].中国水土保持,2019(12):71-73.

[8] 龙鸿艳.巨菌草在喀什地区的引种试验[J].中国畜禽种业,2016,12(2):32-33.

[9] 闫晓玲,王刚,刘晓静.黄土高原沟壑区菌草引种栽培试验[J].现代农业科技,2019(12):203-205.

[10] 林占熺,林冬梅,苏德伟,等.不同类型盐渍地对巨菌草生物学特性的影响初探[J].西南农业学报,2015,28(2):675-680.

基金项目 山西农科院“院市(县)共建”研发专项(YCX2018

D2YX02)。

作者简介 张安红(1977—),男,山西稷山人,副研究员,从事作物种质资源研究工作。

收稿日期 2020-05-25