河南东濮凹陷古近系沙三中亚段重力流沉积与伴生遗迹化石组合*

2020-12-07张洪安王长征蒋飞虎靳亚勤

张洪安 王长征 蒋飞虎 靳亚勤 胡 斌,3

1 中国石化中原油田分公司,河南濮阳 457001 2 河南理工大学资源环境学院,河南焦作 454003 3 中原经济区煤层(页岩)气河南省协同创新中心,河南焦作 454003

随着深水湖盆沉积研究和国内油气勘探开发技术的发展,越来越多的学者发现在三角洲前方大规模发育各类滑塌成因的深水重力流砂体(李云等,2011;鲜本忠等,2012;杨田等,2015;操应长等,2017a;Blanchardetal.,2018),其为当前湖泊沉积学领域的研究热点之一(操应长等,2017b;朱筱敏等,2019)。

东濮凹陷古近系沙河街组三段是中原油田最重要的油气资源富集层段,该段沉积时期广泛发育扇三角洲、辫状河三角洲和曲流河三角洲沉积相(吕艳南等,2014;万涛等,2014;周进松等,2010;常龙等,2017;李被等,2018)。基于对以往深水重力流沉积诸多特征的认识,本次研究通过对东濮凹陷北部的濮城、卫城、文留、前梨园、胡状集等地区97口井岩心的详细观察和分析,总结了东濮凹陷沙三中亚段沉积期重力流沉积类型、沉积构造特征及遗迹组合类型,并探讨了其形成的沉积背景。这一研究成果一方面可为陆相湖盆深水重力流沉积产生的背景提供实证,另一方面也可为东濮凹陷油气勘探开发过程中识别深水沉积及储集层类型提供理论指导。

1 地质背景

东濮凹陷位于渤海湾盆地南缘,东侧以兰聊断层为界与鲁西隆起相邻,西侧以长垣基底断裂为界与内黄隆起相接,北以马陵断层为界与莘县凹陷相连,南以封丘北断层为界与兰考凸起相邻(周进松等,2010)。该凹陷长约140ikm,南端宽约62ikm,北端宽约16ikm,总体为北北东向展布的南宽北窄的新生代断陷湖盆,总面积约5300ikm2(孙利等,2014)。盆内发育3条NNE 向断裂带,形成两凹夹一隆及西斜东陡的构造古地理格局(图 1-A),即西部斜坡带(沙三段沉积期,河流三角洲沉积)、西部洼陷带(沙三段沉积期,三角洲前缘、滨浅湖和半深湖沉积)、中央隆起带(沙三段沉积期,三角洲前缘、滨浅湖及滩坝沉积)、东部洼陷带(沙三段沉积期,三角洲前缘、滨浅湖、半深湖和深湖沉积)和东部陡坡带(沙三段沉积期,扇三角洲和半深湖沉积)(纪友亮等,2005;陈书平等,2007)。

图 1 东濮凹陷沙河街组沉积期构造古地理格局(A)及综合柱状图(B)(据中原油田勘探研究院,2006,有修改)(1)中原油田勘探研究院. 2006. 东濮凹陷构造演化与油气富集规律研究[内部资料].Fig.1 Tectonic palaeogeography pattern(A) and comprehensive stratigraphic column(B) of the Paleogene Shahejie Formation in Dongpu sag

相对于渤海湾盆地的其他凹陷,东濮凹陷在形成时间上较晚,其在古近纪初才开始形成,下部缺少孔店组沉积,古近系划分为始新统—渐新统沙河街组和渐新统东营组,新近系划分为中新统馆陶组和上新统明化镇组,第四系称平原组(图 1-B)。根据岩性组合特征,沙河街组又进一步划分出4个段,自上而下为沙一段、沙二段、沙三段和沙四段。胥菊珍等(2004)根据介形类化石组合确定了东濮凹陷古近系沙三段、沙四段界线,并将沙三段分为上、中、下3个亚段。沙三中亚段上部以浅灰色粉砂岩、泥质粉砂岩和砂质泥岩为主,夹深灰色泥岩、钙质泥岩和油页岩;下部以白色盐岩、膏岩为主,在环洼带周围物源发育地区盐岩层相变为砂、泥岩互层,含有褐色油页岩、灰色粉砂岩、含膏泥岩、泥岩夹灰色薄层状钙质粉砂岩。

图 2 东濮凹陷古近系沙三中亚段滑塌型重力流沉积特征及其沉积序列Fig.2 Sedimentary characteristics and sequences of gravity flow deposits from the middle Member 3 of Paleogene Shahejie Formation in Dongpu sag

2 重力流类型及沉积特征

2.1 重力流类型的划分

重力流沉积作为深水环境下的重要沉积类型,国内外学者依据不同的分类原则提出了多种分类方案。如根据流变学性质或流体的流动机制(Dott,1963)、沉积物颗粒的支撑机制(Middleton and Hampton,1973,1976)、流体的物理性质—沉积物颗粒的支撑机制(Mulder and Alexander,2001)、沉积过程—流变学相结合(Shanmugam and Moiola,1995;Shippetal.,2011)进行了重力流的类型划分,Talling等(2012)根据颗粒支撑机制、流变学特征、沉积特征、流态等综合特征提出了不同的深水重力流分类方案。近年来,Shanmugam(2000,2013)将水下斜坡部位的重力流进一步简化为滑动、滑塌、碎屑流和浊流等4种类型,该分类方案越来越受到沉积学工作者的青睐(操应长等,2017a;陈广坡等,2018;周学文等,2018;何卫军等,2019;李相博等,2019;李振鹏等,2019;王昊等,2019)。

本次工作在观察东濮凹陷97口取心井10i000多米岩心的基础上,综合分析了这些岩心中重力流沉积物呈现的多种沉积构造。基于Shanmugam (2000,2013)的划分方案,笔者将研究区沙三中亚段发现的重力流沉积划分为滑动、滑塌、碎屑流和浊流等4种类型,并总结了识别该4种沉积类型的典型沉积构造和沉积序列特征(图 2)。从平面分布特征来看,滑动沉积主要出现在东濮凹陷的古云集、胡壮集和三春集等地区,之后发生的滑塌、碎屑流、浊流等沉积类型分别向胡壮集-卫城、濮城-文留和桥口-三春集等洼陷带(图1)汇集。

A—浅灰色粉砂岩中的垂向断层,可见原生沉积构造(波状层理),卫20井,2789im;B—陡倾构造,卫47井,2842.85im;C—灰色粉砂岩中阶梯式断层,卫47井,2903im;D—灰褐色粉砂岩中矩形断层,春9-30井,3173im;E—灰色粉砂岩与灰黑色泥岩突变接触,泥岩层发育揉皱变形,文13-26井,3548im

2.2 沉积特征

2.2.1 滑动沉积

东濮凹陷沙河街组沙三中亚段岩心(胡7-122、卫20、卫47、春9-30等岩心井)显示,滑动沉积以平移剪切为主,可见沉积物的原生沉积构造特征(图 3-A),常发育楔状交错层理、波状层理等浅水沉积构造,以及砂、泥薄互层及韵律等,岩性以灰色、深灰色泥岩夹灰色细砂岩、粉砂岩为特征,砂岩与泥岩界面呈突变接触(图 3-E)。随着搬运距离的增加,滑动沉积物中含水率增加,泥岩层发生揉皱变形(塑性形变)(图 3-E),砂岩层底部发育砂质注入体,砂层内产生大量层内小规模准同生的断层(脆性形变)构造或稍微错动的断层现象(图 3-A,3-C,3-D),有时呈阶梯状断层(图 3-C)或较大角度的地层倾角(陡倾构造)(图 3-B)。

2.2.2 滑塌沉积

在滑塌沉积中,砂岩与泥岩之间的接触面或砂岩与砂岩之间的接触面间发育的滑动面,以及沉积体内部的变形构造是识别滑塌沉积的重要标志(Shanmugam,2013)。陈广坡等(2018)也指出滑塌沉积与滑动沉积最大的区别在于滑塌沉积在形成过程中滑塌砂体未能保留原生沉积的特征,同时产生大量准同生变形构造。

研究区白11、胡12、胡66、马15、濮63、濮深7、卫2-3、卫47、文153、文16-4、文200-6、文203-35、文211、文72-433、文88-1、新文88、文13-358、文13-26、文33-310、文111、桥24等取心井的岩心特征显示,沙三中亚段的滑塌沉积主要为细砂岩、粉砂岩、砂质泥岩和泥岩以及砂泥或含砾混杂岩,有时为滑塌角砾岩,且砂岩顶、底面均与暗色泥岩呈突变接触(图 4-G)。岩层中发育大量的软沉积物变形构造,常见液化脉(图 4-A)、包卷或卷曲(扭曲)层理(图 4-B,4-G)、火焰状构造(图 4-C)、帐篷状泄水构造(图 4-D)、破裂岩块(图 4-F)或球枕构造等现象。砂质岩层中多见泥块被撕裂成不规则的撕裂屑(图 4-E),一般呈杂乱或无规律分布,而泥质岩层中多见砂质砾屑被软泥所包卷,其中较大的团块仍能显示内部的层理,但多随泥质层的形变而产生相应的变形(图 4-F)。较薄的砂层和泥质层则直接形成包卷层理,泥岩层由于含砂量不均一,也会随着构造变形形成包卷层理(图 4-B,4-G)。

2.2.3 碎屑流沉积

砂质碎屑流沉积是一种高密度和高速度层状流或塑性流沉积(Shanmugam,1995,2012)。研究区濮45、濮63、濮6-33、濮6-65、濮75、濮深7、卫20、卫47、卫79、卫95-54、文107、文13-20、文13-26、文19-5、文72-433、文92、新文88等取心井沙三中亚段碎屑流沉积主要表现为块状粉砂岩和细砂岩,常见砾石和泥屑混在沉积物中。砂岩顶、底面均与暗色泥岩呈突变接触(图 5-C)。砂岩底面较平坦且无冲刷侵蚀现象,与泥岩呈简单的直线接触关系,反映出层流的流体特征。砂岩中常见块状层理(图 5-A,5-B,5-C),砂岩层上部发育漂浮砾(图 5-A,5-B),块状砂岩底部具有呈长条状分布的泥岩撕裂屑(图 5-C),并具有一定的方向性。有时含有分布不规则的碳屑以及“泥包砾”(图 5-B)现象,后者被认为是砂质碎屑流的标志性沉积特征(李相博等,2019)。

2.2.4 浊流沉积

浊流是具有牛顿流体性质的沉积物流,流动时呈湍动状态,颗粒被湍流支撑且在重力作用下呈悬浮沉降,自下而上呈现由粗到细的正粒序变化(Shanmugam,2000,2013)。东濮凹陷沙三中亚段取心井卫20、卫27、文13-358、文16-23、文200-6、文88-1、文90-3、文209、文220等岩心中均可见多层浊流沉积。岩性特征表现为: 下部主要为浅灰色、灰白色细砂岩、粉砂岩,上部以深灰色、灰黑色粉砂质泥岩、泥岩为主。沉积序列呈鲍马序列特征: 底部为A段,以细砂岩为主,发育正粒序层理或块状层理(图 5-H下部),与下伏深色泥岩呈突变接触,侵蚀底界面上常见冲刷痕、不规则槽模、重荷模等(图 5-D,5-E,5-F);向上变为粉砂岩(B段),具平行层理(图 5-H上部);再往上变为砂质泥岩(C段),发育缓波状层理;上部为砂质泥岩与泥岩薄互层(D,E段),均具水平层理(图 5-G)。常见的鲍马序列组合为 ABC、AB、ACDE和CDE等。研究区沙三中亚段的浊流沉积具有多期次发育的特点,反映了断陷盆地三角洲前缘滑塌作用频繁,从而形成多层浊积岩,单层浊积砂体厚度一般在20~40icm之间。

A—网状泥岩液化脉,文13-358井,3596im;B—灰白色粉砂岩与灰黑色泥岩纹理状包卷层理,文33-310井,3788im;C—火焰状构造,胡12井,2314im;D—粉砂岩中的帐篷状泄水构造,沿泄水通道纹理向上变形成八字形,文111井,2430im;E—浅灰色粉砂岩中的灰黑色块状泥岩撕裂屑,桥24井,4192im;F—灰白色块状砂岩与深灰色泥岩条带混生,较大的团块仍能显示内部的层理,文13-26井, 3470.36im;G—砂岩顶、底面均与暗色泥岩呈突变接触,砂岩发育包卷构造,濮6-65井,2850.49im

A—砂岩层上部的漂浮砾,块状层理,卫47井,2868im;B—块状构造的砂岩中可见“泥包砾”現象,濮75井,3490im;C—砂岩底与暗色泥质沉积呈突变接触,砂岩底部的泥岩撕裂屑呈长条状分布,文13-26井,3459im;D—灰色砂岩底面的不规则槽模,桥16井,3005im;E—灰色砂岩底面的重荷模,桥16井,3923im;F—灰色砂岩底面的冲刷痕现象,胡19井,1847im;G,H—浊流沉积序列,分别产自文 200-6井(3389im)和濮75井(3495.10im)

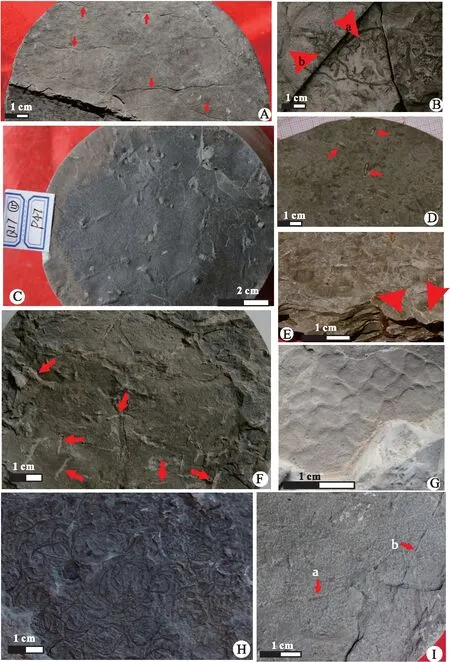

A—Cochlichnus anguineus,文88-1井,3436im;B—a为Gordia mollassica,b为Pilichnus lacustris,胡5-71井,2203im;C—Planolites montanus,桥17井,3709im;D—Palaeophycus isp.,胡7-10井,2013im;E—Skolithos verticalis,文13-358井,3425im;F—Mermoides brevilinearis,春8井,3162im;G—Parapaleodictyon multilateralis,胡7-122井,1702im;H—Semirotundichnus dongyingensis,桥16井,3819im;I—a为Puyangichnus lacustris,b为Mermoides lineatus,文140井,2610im

A—碎屑流间歇期砂质泥岩中的生物扰动构造,胡66井,2005im;B—浊流沉积序列D段中的遗迹化石Brevitubus minuta(微小短管迹),文88-1,3359~3360im;C—浊流沉积序列中薄层状砂岩与泥岩互层,发育遗迹化石Planolites montanus,文88-1井,3476im

3 重力流沉积及伴生的遗迹化石组合特征

东濮凹陷古近系沙河街组沙三中亚段岩性以灰色、深灰色、灰黑色薄层泥岩和粉砂岩以及黑色或灰褐色页岩为主,夹浅灰色、灰白色细砂岩、油页岩、膏泥岩、钙质泥岩及白色薄层状膏盐岩;泥、页岩中常见保存完好的小型双壳类、介形类、鱼类等实体化石。在薄—中厚层状的细砂岩、粉砂岩和泥岩中已识别生物遗迹化石24属39种(常龙等,2017;胡斌等,2017),其中与重力流沉积有关的代表性遗迹化石的产状特征如 图 6 所示。伴随着三角洲前缘的浅湖至深湖环境中重力流沉积的发生,不仅给盆地沉积中心带来了大量的砂体,同时也给较深水湖底底栖生物带来了大量的营养和氧气,因此,在各种重力流沉积序列上部的粉砂岩和泥岩层中常保存有大量生物活动的遗迹,多以近层面和层内进食迹为主。

通过对东濮凹陷沙三中亚段遗迹化石的仔细观察与识别,在半深湖—深湖沉积中发现的遗迹化石属种主要有Cochlichnusanguineus(蛇形蜗行迹,图 6-A),Gordiamolassica(磨拉石线形迹,图 6-B中的a),Pilichnuslacustris(湖泊毛细曲叉迹图 6-B中的b),Planolitesmontanus(山地漫游迹,图 6-C),Palaeophycusisp.(古藻迹未定种,图 6-D),Skolithosverticalis(垂直石针迹,图 6-E),Mermoidesbrevilinearis(短线形似默米亚迹,图 6-F),Parapaleodictyonmultilateralis(多边形拟古网迹,图 6-G),Semirotundichnusdongyingensis(东营半圆迹,图 6-H),Puyangichnuslacustris(湖泊濮阳迹,图 6-I中的a),Mermoideslineatus(线形似默米亚迹,图 6-I中的b),Brevitubusminuta(微小短管迹,图 7-B)以及Helminthoidichnitescf.Tenuis(细小次蠕形迹,相似种),Helminthopsishieroglyphica(象形文字拟蠕形迹),Skolithoslinearis(线形石针迹),Trichichnuslinearis(线形毛管迹)等。

据胡斌等(2017)和常龙等(2017)研究,基于遗迹化石组成、产状与分布特征及其围岩的沉积特征,将研究区沙三中亚段发现的遗迹化石划分为4种不同沉积环境的遗迹组合,即: (1)Skolithos-Palaeophycus遗迹组合,常见有Skolithosmagnus,Psilonichnusisp.,Planolitesmontanus,Planolitesbeverlegensis,Palaeophycustubularis和Palaeophycusheberti等,主要产生于湖泊三角洲前缘至浅湖上部沉积环境;(2)Planolites-Taenidium遗迹组合,主要组成分子为Planolitesmontanus,Planolitesbeverlegensis,Palaeo-phycustubularis,Taenidiumserpentinum及Mermoideslineatus等,常出现于浅湖下部沉积环境;(3)Mermoides-Parapaleodictyon遗迹组合,占优势分子有Skolithosverticalis,Trichichnuslinearis,Brevitubusminuta,Planolitesmontanus,Palaeophycustubularis,Bea-conitesantarcticus,Mermoideschezhenensis,Mermoidesbrevilineari,Parapaleodictyonirregularis,Parapaleodictyonmultilateralis和Parapaleodictyonfenestrelatus等,主要发育在前三角洲到半深湖沉积环境;(4)Semirotundichnus-Puyangichnus遗迹组合,主要组成分子有Planolitesmontanus,Palaeophycustubularis,Puyangichnuslacustris,Parabeaconiteswenliuensis,Pilichnuslacustris,Mermoideslatiusculus,Mermoideslineatus,Mermoidesbrevilinearis,Semirotundichnusdongyingensis,Cochlichnusanguineus,Gordiamolassica,Hel-min-thopsishieroglyphica,Tuberculichnuscf.vagans,Pro-to-paleo-dictyonsubmontanum和Parapaleodictyonara-chnoidus等,常见于深湖沉积环境。尤其是后2种遗迹组合,包括的遗迹化石有进食迹、觅食迹、细小的居住迹和耕作迹,丰度和分异度均较高,多保存在碎屑流和浊流沉积序列的中上部,这在东濮凹陷北部卫城、濮城、文留等地区的岩心中普遍发育。值得注意的是,在正常半深湖—深湖沉积中遗迹化石的种类相对较少。上述遗迹化石组合随着湖水深度的变化呈现分带性,这与重力流沉积随水深变化而出现滑动沉积、滑塌沉积、碎屑流沉积和浊流沉积具有明显的一致性(图 8)。因此,生物扰动构造(遗迹化石)的研究不仅对湖相沉积中储层物性的分析有重要意义,而且对重力流沉积类型的判识还能提供重要的生物遗迹学信息。

对比观测井岩心记录可以发现,在正常前三角洲至深湖沉积中,可见少量Mermoides,Helminthoidichnites和Planolites等层面遗迹化石,而在重力流沉积发育的层段,生物扰动强度明显增强,与滑塌、碎屑流和浊流沉积相伴生的遗迹化石包括Mermoides-Parapaleodictyon遗迹组合和Semirotundichnus-Puyangichnus遗迹组合中各遗迹组合分子。这主要是由于碎屑流和浊流事件增加了深水环境下溶解氧、营养物、水体温度和溶解物等环境条件的循环,使得底栖生物和内栖生物大量繁殖,造成大量的生物扰动作用(Knaust and Bromley, 2012)。另一方面,由于高能的水动力条件不易于生物遗迹化石的保存,因此在块状构造、平行层理发育的砂岩层中生物扰动构造零星可见,而水体动能相对低能期则有利于生物遗迹化石的保存,如碎屑流间歇期砂质泥岩中的生物扰动构造(图 7-A),浊流沉积序列中薄层状砂岩与泥岩互层(图 7-B,7-C)、薄层状泥岩或页岩中发育的遗迹化石(图 6-F至6-I)。

图 8 东濮凹陷古近系沙三中亚段滑塌型重力流沉积模式Fig.8 Depositional model of gravity flow of slumping type of the Member 3 of Paleogene Shahejie Formation in Dongpu sag

4 重力流成因分析及沉积模式

一般认为触发机制、足够的坡度和丰富的物源供给是深水重力流形成的关键(Piper and Normark,2009;庞雄等,2014)。针对陆相断陷湖盆,操应长等(2017b)总结了多种触发机制作用下的沉积物再搬运和沉积物持续供给的重力流成因机制,揭示了重力流沉积广泛发育的本质、沉积物重力流成因机制及搬运演化过程。东濮凹陷沙三中亚段河流三角洲广泛发育(周进松等,2010;吕艳南等,2014;万涛等,2014;常龙等,2017;胡斌等,2017;李被等,2018),在三角洲前缘附近常发育较厚的粗粒碎屑和细粒碎屑,这为重力流的形成创造了优越的物质基础。尤其是研究区沙三段沉积期处于强烈裂陷期,构造活动强烈(高红灿等,2010;刘卫彬等,2019),三角洲斜坡未固结沉积物在这些诱发作用下失稳垮塌,在重力作用下发生滑动和滑塌,从而形成重力流,滑塌体沿着斜坡下滑逐渐演变为碎屑流和浊流沉积。另一方面,“两洼一隆一陡一斜坡”的构造古地理格局显示,该区在沙三段沉积时期的古地貌呈现为凹凸不平的特征。万涛等(2014)以东濮凹陷濮城地区为例对沙三中亚段进行了古地貌恢复得出了相似结论。因此,沙三中亚段沉积期作为湖泊的深陷期,断裂活动十分频繁,且自盆地边缘至湖盆中心形成了一套以碎屑岩为主的河流三角洲—湖泊沉积体系,加上较陡的地形坡度,都为研究区广泛分布滑塌成因的重力流沉积提供了必要条件。

东濮凹陷缓坡和陡坡带的三角洲砂体和滩坝砂体在遇到足够的坡折角时,在地震、断裂活动等触发机制下就会发生失稳垮塌,垮塌块体沿斜坡往沉积中心搬运,此时为块体运动,内部还保留原始沉积构造,但层内发育小型断层错动以及陡倾构造。随着搬运距离的增加,发生滑塌,此时还为块体运动,但内部发育有明显的变形构造。之后随着水体加深,在半深湖—深湖区形成层状流动的砂质碎屑流,沉积厚度较大,为研究区内重要的储集层。最后流体在深湖区演化为浊流沉积,形成重要的浊积砂体储集层。

综上所述,沙河街组沙三中亚段沉积期各种重力流沉积特征和伴生遗迹化石组合所体现的变化规律,以及断裂活动相当频繁的构造古地理背景,都反映了研究区沙三中亚段的重力流沉积主要为滑塌型重力流沉积。图 8概要地显示了研究区沙三中亚段沉积期4种类型重力流沉积与遗迹化石组合的空间分布特征,即: 滑动沉积往往与三角洲前缘的浅湖沉积环境中出现的Skolithos-Palaeophycus遗迹组合和Planolites-Taenidium遗迹组合相伴生;往深水方向延伸到半深湖沉积环境时,滑塌和碎屑流沉积序列的上部通常会伴生Mermoides-Parapaleodictyon遗迹组合;到深湖区的浊流沉积序列中、上部常见Semirotundichnus-Puyangichnus遗迹组合。

值得指出的是,湖盆中重力流沉积对储集层物性有相当大的影响。在研究区储集层层内和层间非均质性十分明显(张广雪等,2014;向龙和贾然,2014),这种储集层非均质性会直接影响剩余油的分布。从前述分析中可知,研究区滑动、滑塌和碎屑流沉积的砂岩中,经常可见不规则分布的泥砾、泥质条带或泥岩撕裂屑、砂泥滑混层、包卷层理和液化层等,这些沉积构造使颗粒物粒度分布更加不均匀,必然会引起储集层物性的再改造。另外,重力流沉积造成砂岩层中同生断层构造比较发育,且在岩心上可见裂缝中有油浸或含油痕迹,这些构造裂缝构成了研究区沙三段地层中最主要的裂缝类型,其发育程度与储集层物性呈正相关(刘卫彬等,2016),极大地提高了储集层的渗透性(刘卫彬等,2019)。另一方面,伴随着滑塌、碎屑流和浊流等事件,增加了深水区溶解氧、营养物等含量,改变了水体动能、温度等条件,使底栖生物大大增加,生物量的增加必然会导致生物对沉积物的扰动强度增强。而这些生物固有的生活行为方式会导致沉积物重新分选、置换、混合等,从而改变沉积物的物理性质(Gingrasetal.,2004;Knaust,2013)。因此,东濮凹陷沙三中亚段中发育近源斜坡的滑动、滑塌、碎屑流及浊流沉积,以及伴生的生物扰动构造,后者通过对砂体和岩性的控制和改造,可严重影响孔隙度、渗透率和不均质性等,从而影响储集层物性。因此,研究湖相油气储集层时,重力流沉积特征与遗迹化石组成(生物扰动构造)特征的研究对判识储集层物性具有同等重要性。

5 结论

1)在观察97口井岩心的基础上,通过沉积特征、沉积序列和遗迹化石综合分析,将东濮凹陷沙三中段沉积期不同水深重力流分为滑动、滑塌、碎屑流和浊流4种类型。滑动沉积以伴生的Skolithos-Palaeophycus遗迹组合或Planolites-Taenidium遗迹组合为主要特征,滑塌和碎屑流沉积序列中往往会出现Mermoides-Parapaleodictyon遗迹组合,浊流沉积以发育发育完整或不完整的鲍马序列为主要特征,且序列的中、上部常见Semirotundichnus-Puyangichnus遗迹组合。

2)沙三中亚段沉积期各种重力流沉积特征和伴生遗迹化石组合所体现的沉积环境变化规律以及断裂活动相当频繁的构造古地理背景,都反映了研究区沙三中亚段的重力流沉积主要为滑塌型重力流沉积。重力流沉积不仅给盆地沉积中心带来了大量的砂体,同时也给底栖生物带来了大量的营养物质和氧气等,因此砂岩层上覆的泥岩、砂质泥岩中常见层面遗迹化石Mermoides,Planolites,Parapaleodictyon,Puyangichnus,Semirotundichnus,以及Cochlichnus,Gordia,Helminthoidichnites,Helminthopsis,Palaeophycus和小型垂直潜穴Skolithos等。