复杂岩溶地基中下伏无充填大型溶洞的处理方案对比分析

2020-12-04陈航伍廷亮晋明超

陈航 伍廷亮 晋明超

(1 贵阳学院;2 贵州省土木工程实验实训教学示范中心;3 中铁城建集团第一工程有限公司)

0 引言

贵州属典型的“喀斯特”地貌山区,在水流的侵蚀作用下,地下岩层形成溶洞、地下暗河等地貌,将此类岩溶地质作为建筑物地基时,必须对影响建筑结构安全与稳定的溶洞进行处理。在复杂岩溶地基中,由于各类溶洞的存在,加上地下水的影响,地基土的承载力与沉降难以达到建筑所需的要求,导致地表塌陷、地基土产生不均匀沉降等安全事故。实际工程中,针对复杂岩溶地基的加固处理方法较多,张健、李术才等[1]采用注浆技术成功处理覆盖型岩溶地基中的裂隙、充填型浅部溶洞及土洞,相比桩基础与大面积深部溶洞处理方法,施工效益更加明显;姜燕、杨光华等[2]采用筏板下的多桩型复合地基处理方法对高层建筑复杂岩溶地基进行处理,通过理论计算与实际观测表明,该处理方法具有较好的效果;刘同江[3]采用洞砟回填方法处理巨型溶洞,通过沉降观测表明,溶洞填筑体效果良好,基本不受上部动荷载的影响。

本文结合贵阳市某高层建筑复杂岩溶地基下伏大型溶洞的地质特点,采用回填注浆法对该地基进行加固处理,与桩基础处理方法对比分析,回填注浆处理法施工速度快,经济效益高,处理后地基可满足建筑物的承载和沉降要求,为此类岩溶地基的处理应用提供了较好的参考。

1 工程概况

贵阳市某城区棚户改造项目127 号地块A 区规划建设了5 栋高层建筑,结构均采用部分框架剪力墙结构,其中A1 栋、A3 栋、A4 栋、A5 栋为地下负2 层,地上17 层;A2 栋为地下负3 层,地上17 层;5 栋建筑中的负二层、负三层均属地下工程,层高均为3.9m,负一层为地上工程,层高为6m。±0.00 标高1102,地下室负3 层标高为1088.2,负2 层标高为1092.1,负一层标高为1096.0,主楼最大柱荷载为16000KN,建筑对沉降较敏感。建筑基础初步设计为桩基础和柱下独立基础,要求基础置于中分化岩层,桩基础采用人工挖孔桩施工,嵌岩深度不小于0.5m。

2 场区地质情况

建设场区地质钻勘位置采用一柱一孔,场区岩土从上至下分布为杂填土(Q4ml)、红粘土层(Q4el+dl)、强风化灰岩、中风化灰岩,由于场地地势较高,地下水主要分布在红黏土层以上土层中,局部岩层含裂隙水。场区的灰岩属可溶性碳酸盐类岩石,岩溶较发育,溶洞规模不一,部分形态呈串珠状,洞径0.6m~29.6m,部分最大洞径29.6m,造成地基持力层不均匀,基础稳定性难以得到保证。溶洞多数为可塑性粘土全充填,少数为空洞,岩溶发育率为18.5%,溶洞深度最高达29.6m,浅层溶洞在地下室开挖后,大部分被挖除。在A3 栋、A4 栋和A5 栋的裙楼交界处的地下室底板以下10m 深度范围,存在一大型溶洞,溶洞内蜿蜒曲折,长度约60m,高度5m~12m,宽度5m~10m,溶洞底部除沉积一层较厚的淤泥外,无明显水流渗入,进一步钎探发现,溶洞底板下超过7m 厚度为中风化灰岩,可作为桩基础的持力层。

3 场区地基处理方案

针对本工程中的大型溶洞地基处理方案,初步提出采用桩土复合地基、深桩基础、回填注浆三种方法进行处理。由于地基中溶洞跨度大,顶板厚度不足,采用桩土复合地基加以处理时,桩体必须穿过溶洞置于底板下中风化岩层上,相对于采用深桩基础处理而言,桩土复合地基增加的桩体数量多,经济成本大,本案例不作考虑,仅对深桩基础处理法与回填注浆法进行对比分析。

3.1 地基处理方案选择

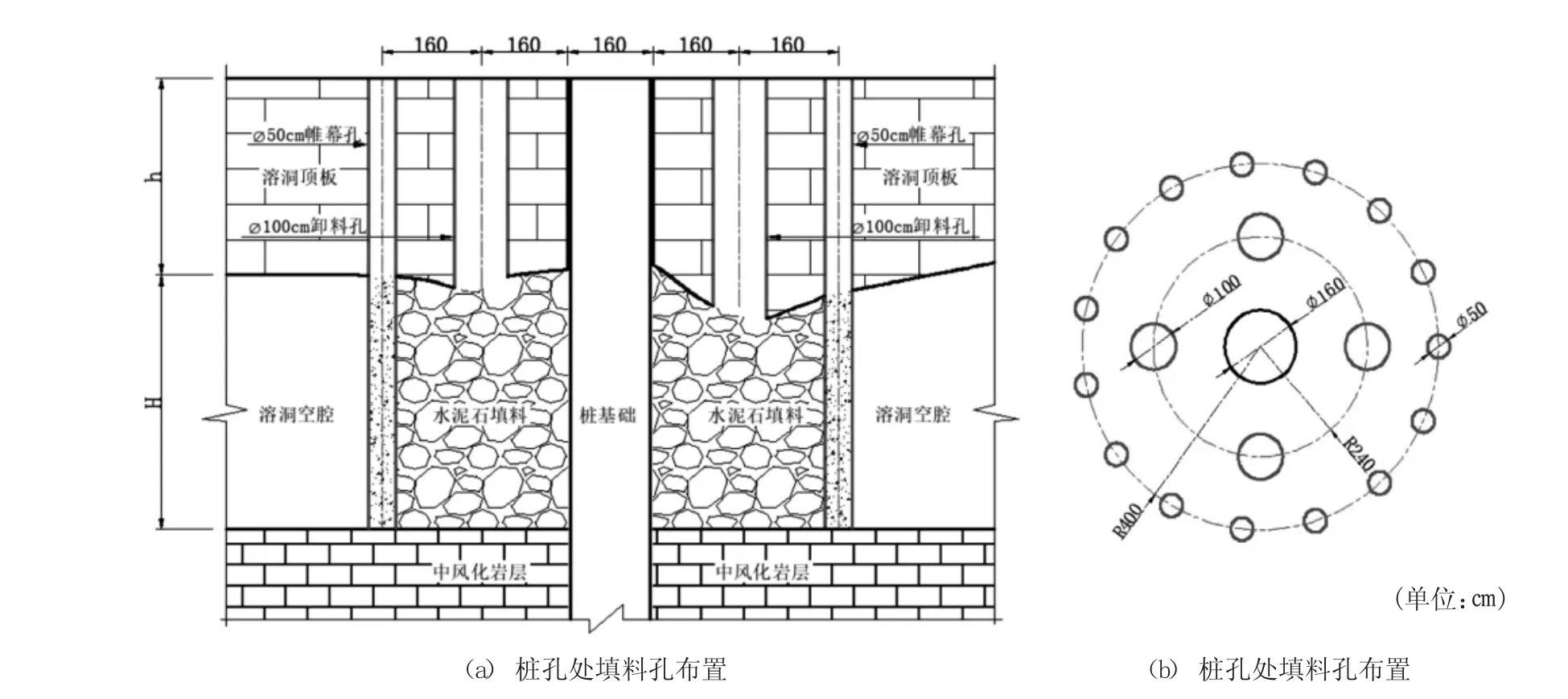

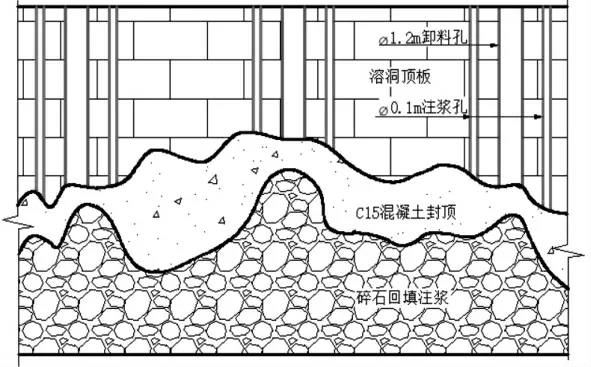

经结构设计计算,整个溶洞范围内的深桩基础直径采用φ1.6m,桩基础须穿过溶洞置于底板下中风化岩层中,嵌入深度不小于50㎝。施工时先采用冲击钻机击穿溶洞顶板成孔,以桩孔中心为圆心,采用水磨钻工艺在半径为2.4m 的圆弧上均匀钻4 个φ1.0m 的卸料孔,在半径为4.0m 的圆弧上均匀钻15 个φ0.5m 的混凝土帷幕孔,孔位布置如图1 所示。桩基础位置的溶洞空腔回填前,先通过帷幕孔灌注C15 碎石混凝土至溶洞顶板位置,在回填范围四周形成坚实的围挡结构,帷幕强度达到设计强度后,通过4 个卸料孔及桩孔向溶洞内回填水泥石,水泥石采用水泥、碎石、黏土以1:2:3 的配比混合拌制而成,碎石最大粒径不大于30cm,回填时边回填边夯实填料。

溶洞空腔回填完毕后,采用单管跟进施工方法施作洞内桩基础,单管一般采用2cm 的钢板卷轧形成,其直径比钢护筒直径小10cm,钢护管下沉至溶洞底板后,钻机应继续冲击底板确保桩端嵌入中风化岩层中足够的深度。

3.2 回填注浆处理方案

回填注浆法是在溶洞中填充材料的同时注入水泥浆液或水泥浆和水玻璃的混合液[4],在无填充大型溶洞的处理方案中具有施工快、成本低等优点,其回填材料可采用碎石、毛石混凝土、素混凝土等。采用碎石回填时,碎石应质地坚硬,粒径不大于30mm,分层回填至洞内并分层夯实;毛石混凝土回填时,一般采用低标号C15 或C20 混凝土与强度不低于MU20 的毛石料分层回填至洞内,可有效节约混凝土用量,且坚实的毛石混凝土可直接作为基础的持力层;素混凝土回填时,采用低标号的C15 或C20 混凝土充填溶洞,当基础持力层下伏小型溶洞、渗水型溶洞时,可采用该法回填,回填材料中可加入早强剂、抗渗剂改善填料特性。

本工程中溶洞处理范围仅考虑建筑基础布置区域,由于现场施工空间的限制,将溶洞进行分区处理,对场地开阔且能提供较好的开挖操作区域,采用挖除溶洞顶板再进行灌注混凝土回填施工;对场区狭窄不便于进行开挖操作的区域,采用顶板钻孔回填碎石施工,并通过注浆充填缝隙,达到加固处理的目的。

3.2.1 溶洞顶板挖除区域回填处理

图1 溶洞桩基础处填料孔布置图

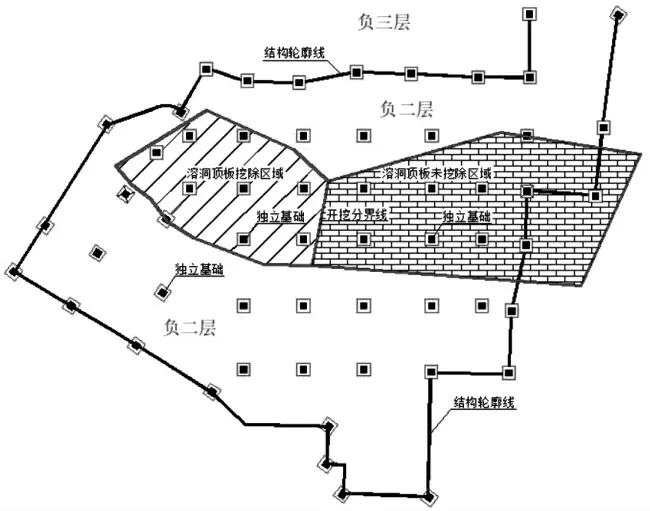

如图2 所示,采用机械挖除溶洞左侧区域的顶板,形成一个长约9m、宽约6m、高约2m 的溶洞口,通过人工配合机械清理溶洞底板沉积的软土层,再进行回填施工。

图2 溶洞区域处理平面示意图

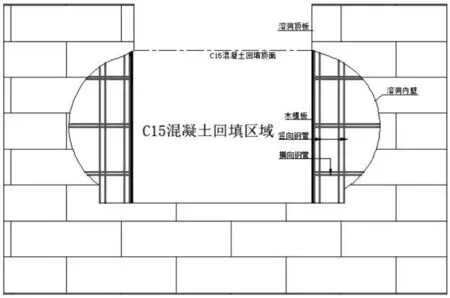

⑴灌注混凝土回填

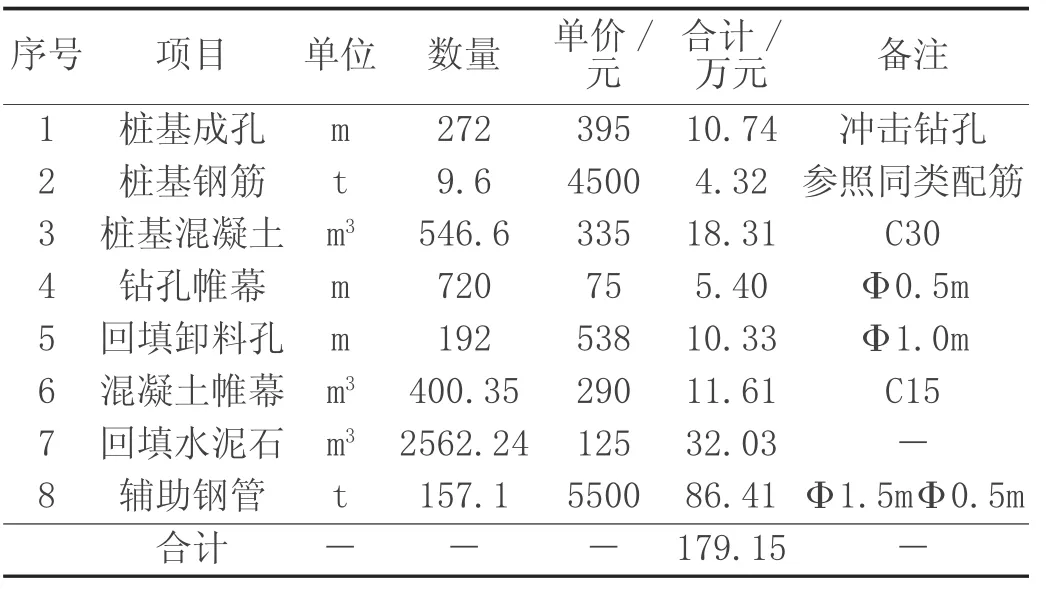

在溶洞发育区立模浇筑C15 混凝土至溶洞顶板位置,形成坚实的回填下卧层。混凝土浇筑采用双排钢管架立模浇筑,如图3,钢管架立杆纵向间距取100mm,橫向间距取900mm,横杆间距取1000mm,剪刀撑间距1000mm,竖向钢管采用φ48.6×3.6mm 扣件式钢管,钢管高度采用顶丝和方木调整,确保钢管架与溶洞内壁紧扣。钢管架外侧立2cm 厚木模板,并用铁丝与钢管架绑牢。

混凝土回填采用分层浇筑,分层厚度不大于50cm,浇筑间隔时间不小于30min,底层混凝土浇筑由低处向高处浇筑,边浇筑边振捣,混凝土浇筑至溶洞顶板地缘时,停止浇筑混凝土,并采取蓄水进行养护。

⑵毛石混凝土回填

在C15 混凝土回填顶面,采用C15 毛石混凝土回填至负二层地下室底板下2m 处,作为建筑基础的持力层。回填毛石料强度不低于MU20,粒径控制在10cm~50cm,石料表面应干净无污泥。回填时先在底部浇筑15cm 混凝土,再铺筑毛石,毛石应排列整齐,大面向下,间距控制在20cm~30cm,毛石埋入混凝土一半深度时,灌注混凝土填满毛石缝隙,然后逐层浇筑毛石混凝土直至负二层底板下2m 处,每层浇筑厚度不大于50cm,并确保最后一层毛石顶面混凝土厚度不小于10cm。整个回填过程中应严格控制回填石料质量,回填毛石料体积不得超过回填区的1/3。

3.2.2 溶洞顶板未挖除区域注浆处理

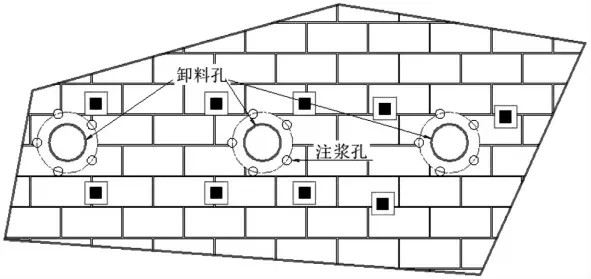

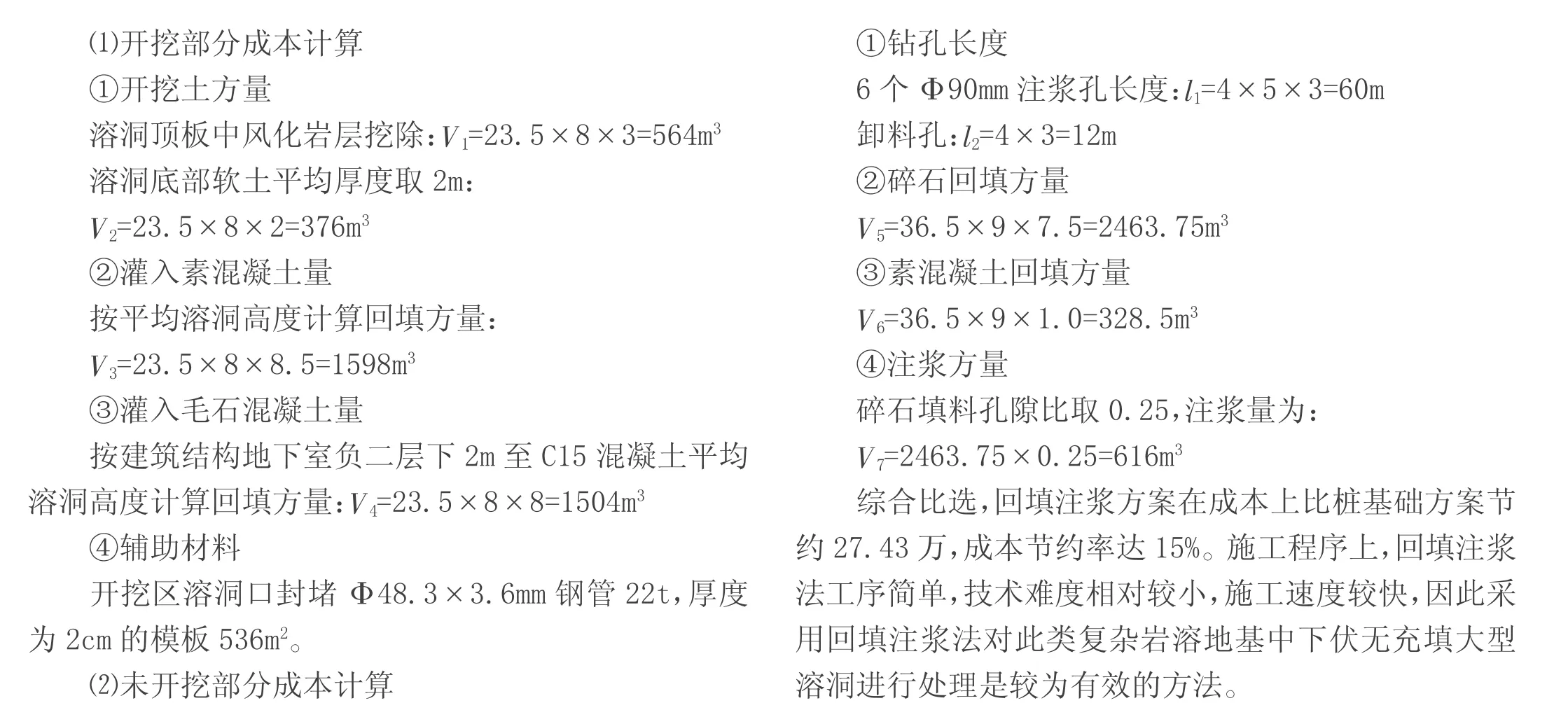

溶洞顶板未挖除区域,沿基础中心线均匀布置3 个卸料孔,布置间距8m,现场采取水磨钻击穿顶板成孔,卸料孔直径1.2m,以卸料孔为中心作半径为2.0m 的圆,在其上均匀布置5 个直径为90mm 的注浆孔。

⑴碎石回填

回填碎石材料粒径控制在5cm~30cm,碎石强度不低于MU20,首层填料采用20cm~30cm 大粒径碎石回填,投石应均匀,厚度控制在40cm 左右,回填完毕后采用5cm~10cm 小粒径碎石填充缝隙,若碎石回填缝隙仍较大,可投入中粗砂进一步填充缝隙,回填过程中同时下放注浆管,每回填一层注浆一层,如此循环回填至卸料孔底部以下1m 高度后停止回填。

图3 混凝土浇筑模板立面布置示意图

图4 溶洞顶板卸料孔及注浆孔布置平面图

⑵注浆填充

采用φ100mm 的钢管做注浆管,管底部50㎝范围内按10cm 间距布置梅花孔,管埋入填料时,管端距离填料底层应有5cm 左右间隙。注浆材料采用水泥浆,水泥采用强度为32.5 的普通硅酸盐水泥,水灰比控制在0.75~0.85 之间,可根据试验掺入一定量的粉煤灰,增加浆液的流动性。注浆压力控制在0.3~0.5MPa,注浆量10~15L/min,注浆时注浆压力应缓慢增加,随时观察注浆量与压力变化,若注浆量突然增大,注浆压力变化较小,应查明是否漏浆,若注浆量变小,而注浆压力增大,应查明是否发生堵管,或浆液已经完全充满缝隙。停止注浆标准应根据注浆效果加以判定,当注浆液冒出填料表面后,采用0.3MPa 的压力稳压30min,注浆量无增加时,则可进行下一层填料的注浆。注浆管注完一层后应提出洞口,采用清水冲洗后再埋入下一层填料中,防止浆液凝固堵管,

⑶素混凝土封顶

在溶洞顶板下的1m 范围内,为了减小填料回填时顶板与填料之间的间隙,有效增加回填碎石层对顶板的支撑作用,采用C15 素混凝土通过卸料孔进行回填,回填混凝土的流动性应适当提高,分层回填后采用长直钢钎通过卸料孔、注浆孔对混凝土进行捣实,直至3 个卸料孔中出现50cm 左右的混凝土柱,且振捣后柱面不出现下沉,则可停止灌注混凝土。

图5 回填注浆处理溶洞立面效果图

3.3 经济成本对比分析

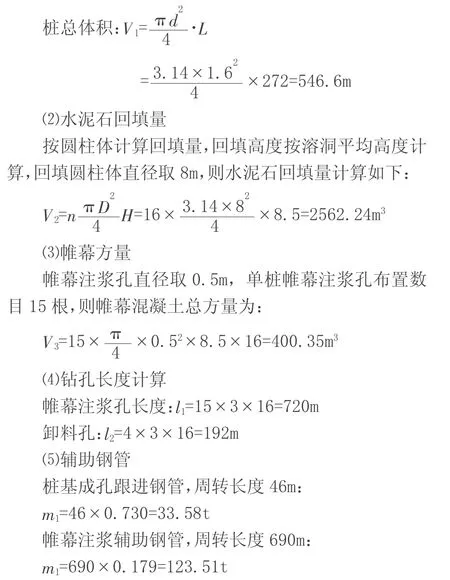

3.3.1 桩基础成本分析

按建筑基础布置设计图,溶洞区共布有16 个独立基础,基底位于建筑结构负二层下2m 位置。桩基础长度从负二层下2m 处起算,根据地勘柱状图,其到溶洞顶板表面岩层的平均距离取为5m,溶洞顶板平均厚度取为3m,溶洞空腔平均高度取为8.5m,桩端嵌入中风化岩层深度取为0.5m。根据桩基础处理方案,有如下工程量:

⑴桩体工程量

单桩长度:l=5+3+8.5+0.5=17m

总桩长度:L=16×17=272m

表1 桩基础处理成本计算

3.3.2 回填注浆成本分析

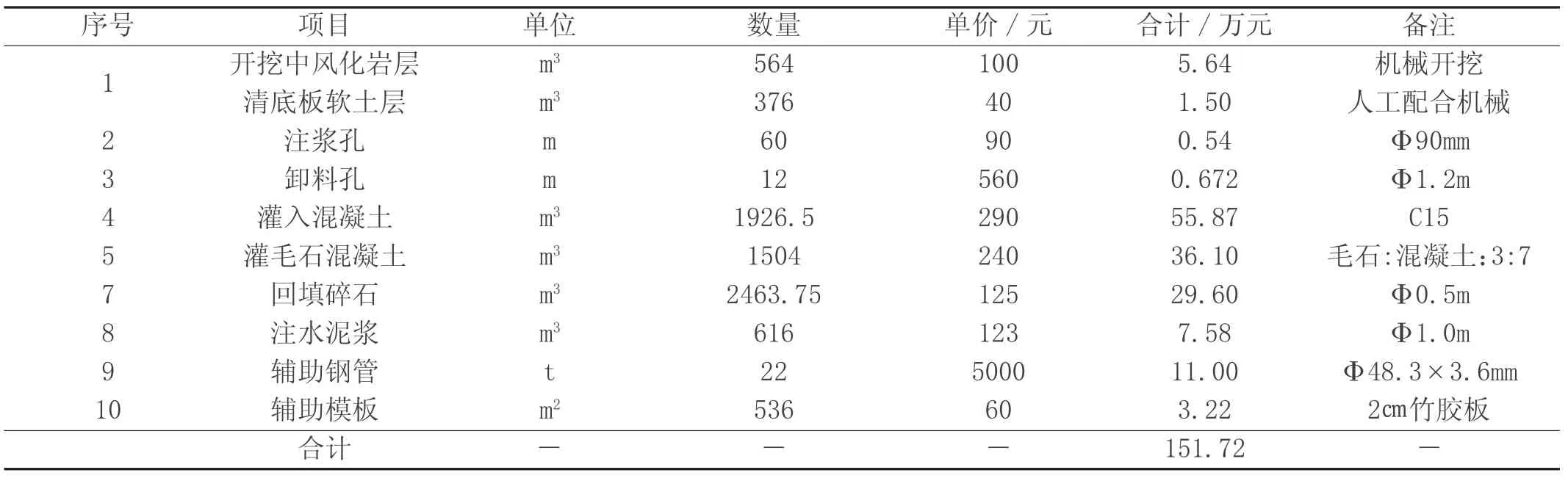

根据溶洞分区处理方案,分别对开挖回填区与未开挖回填区进行成本计算,开挖区长度23.5m,平均宽度8m,未开挖区长度36.5m,平均宽度9m,成本计算如下:

表2 回填注浆处理成本计算

4 结语

针对山区建筑地基下伏无充填型大溶洞的处理方案,相比深桩基础处理方案,回填注浆法对大型无充填溶洞的处理施工技术简单,施工速度快,经济成本低,可作为一项有效的地基加固方法在山区无充填型大溶洞处理中应用。