连云港入海河流着生藻类群落特征及其水质评价

2020-12-03季相星叶敏强姜毅于爱琛

季相星,叶敏强,姜毅,于爱琛

(江苏省连云港环境监测中心,江苏 连云港 222001)

着生藻类是水生态系统重要的生物组成部分和初级生产者之一,其营固着生活,拥有较大的生物膜面积,对水生态系统的变化和反应十分敏感,是理想的水环境监测生物指标[1-2]。国内外对着生藻类展开了广泛的研究,Osorio[3]研究了生境复杂性对着生藻类群落结构的影响,刘敏[4]对着生藻类及其生态种组对微时空变化的响应进行了分析,陈泽恺[5]对鄱阳湖着生藻类分布格局及其与环境相关性进行了探讨。

连云港市境内河网发达,其中主要入海河流有16条,是著名的“洪水走廊”。国内学者对其水质、沉积物开展过相关研究[6-7],但对其着生藻类的研究却未见报道。现于2019年3和7月对连云港主要入海河流着生藻类群落结构进行了调查,并基于水生态环境质量综合指数(WQI)[8]对15条入海河流水质进行评价。

1 研究方法

1.1 点位设置

在连云港境内除灌河外的其余15条主要入海河流各设置1个断面,共计15个断面,分别为:临洪闸、善后河闸、墩尚水漫桥、烧香北闸、大浦闸、大板跳闸、海头大桥、204公路桥、坝头桥、兴庄桥、郑园桥、范河桥、新沂河海口控制工程、四队桥、燕尾闸。

1.2 采样时间

2019年3月(春季)、7月(夏季)。

1.3 样品采集与分析

按文献[9]要求对水质样品采集、保存。样品按文献[10]要求分析除粪大肠菌群外的23项基本项目。

根据文献[11],使用木制硅藻计法进行着生藻类样品的采集。每个硅藻计(10 cm×26 cm)固定5片光滑载玻片(25.4 mm×76.2 mm);每个采样点放置2个硅藻计,分别放置7和14 d后取回,用软毛刷将基质上的着生藻类刷至500 mL的敞口棕色玻璃容器中,并用适量蒸馏水将基质和软毛刷冲洗多次,后加入鲁哥试剂保存并带回实验室待检;实验室静置24 h后浓缩至30 mL,镜检、鉴定并计数。所有样品的分析均由同一人员完成,同时抽取部分样品进行比对。

1.4 评价方法

1.4.1 水质指标

按文献[10],参照各项目标准限值进行单因子评价(其中水温和pH值不作为评价指标)。

1.4.2 栖息地生境质量(H)

采用文献[12]的方法,选取10个评价指标(底质、栖境复杂性、速度和深度结合特征、河岸稳定性、河道变化、河水水量状况、植被多样性、水质状况、人类活动强度、河岸土地利用类型),每个20分,总分200分。所有点位的分值由同一位调查者通过现场调查、目测评分的方法获取,调查范围为河段长100 m,岸带宽50 m。

1.4.3 着生藻类

采用Shannon-Wiener多样性指数(H’)[13]进行分析,依据文献[8]对H’进行评价。

式中:Pi——第i种的个体数与总个体数的比值;

S——总种数。

1.4.4 水生态环境质量综合评价

利用WQI进行水生态环境质量综合评价。

式中:xi——评价指标分值;

wi——评价指标权重,其中水质指标和生物指标(H’)建议权重均为0.4,生境指标为0.2[8]。

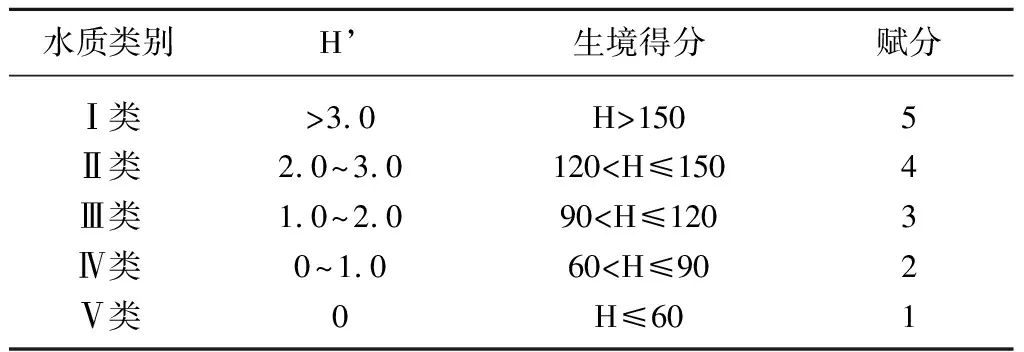

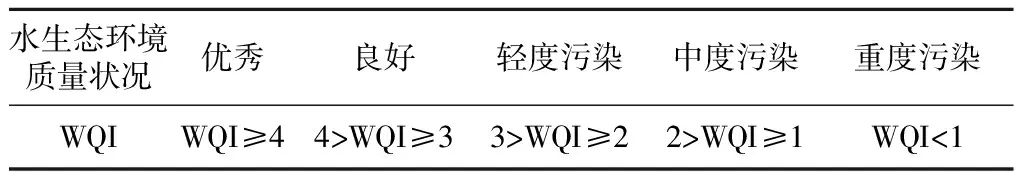

评价指标各等级赋分见表1, 水生态环境质量状况分级标准见表2。

表1 评价指标各等级赋分① [8]

表2 水生态环境质量状况分级标准[8]

2 结果分析

2.1 硅藻计回收

春和夏季野外放置7 d的硅藻计全部收回。春季放置14 d的硅藻计有2个断面未收回,回收率为86.7%;夏季放置14 d的硅藻计仅收回8个,回收率为53.3%。

2.2 着生藻类种类组成

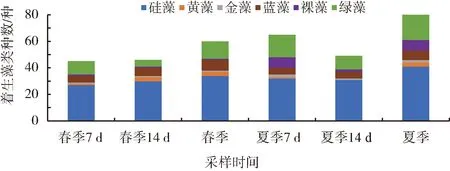

在连云港入海河流调查中共发现着生藻类106种,其中包括硅藻51种,绿藻28种,蓝藻12种,裸藻9种,黄藻4种及金藻2种。连云港入海河流着生藻类种数及类群组成见图1。由图1可见,春季共发现着生藻类60种,其中7 d样品发现45种,14 d样品发现46种,2次调查发现物种数相近。夏季共发现着生藻类80种,其中7 d样品发现65种,14 d样品发现49种。

文献[14]对淀山湖的研究认为冬季着生藻类最多而夏季最少,而文献[4]对太湖的研究则表明不同区域不同类型湖泊季节变化规律不同。本研究与文献[15]研究结果一致,均认为夏季种类数和密度均最大,主要受水温的影响,着生藻类存在季节变化,但不同研究区域的变化规律不一致。

图1 连云港入海河流着生藻类种类组成

2.3 着生藻类的丰度变化

连云港入海河流的着生藻类密度为255~360 000个/cm2,平均值为42 266.7 个/cm2,各断面着生藻类密度见表3。

表3 各断面着生藻类密度 个/cm2

由表3可见,春季14 d的平均密度远>7 d,除墩尚水漫桥、海头大桥及204公路桥外,其他断面均是14 d密度>7 d。夏季14 d的平均密度较7 d有所下降,除丢失的外,共有8组数据,经对照仅有3个7 d密度较高的断面发生下降,而平均密度下降主要是由于善后河闸密度的大幅下降造成的。

无论春季还是夏季,各断面着生藻类密度存在较大的差异,这与薛浩等[16]对松花江流域着生藻类的研究结果一致。相同断面每次调查的差异较大,季节变化明显,这与着生藻类的生长周期短、繁殖能力强等有关。

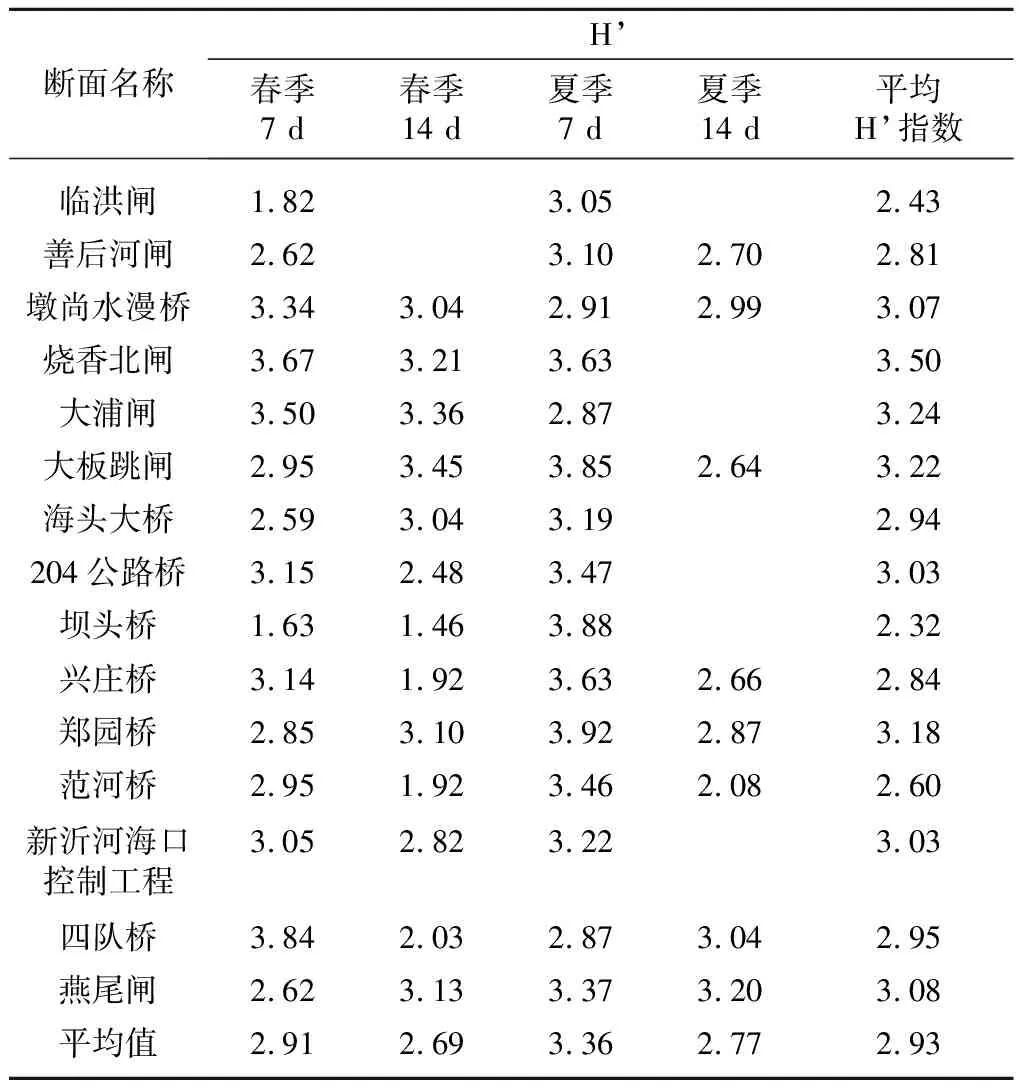

2.4 着生藻类的多样性

连云港入海河流着生藻类H’为1.46~3.92,平均值为2.93,总体呈丰富至较丰富的状态,见表4。夏季H’平均高于春季,其中夏季7 d H’平均最高,而春季14 d H’平均最低。同一季节,放置7 d的H’平均要高于放置14 d的。从各断面H’平均看,8个断面的H’平均>3,7个断面位于2~3,说明连云港入海河流着生藻类整体多样性较高,群落较稳定。

表4 着生藻类生物多样性评价结果

2.5 水质理化指标

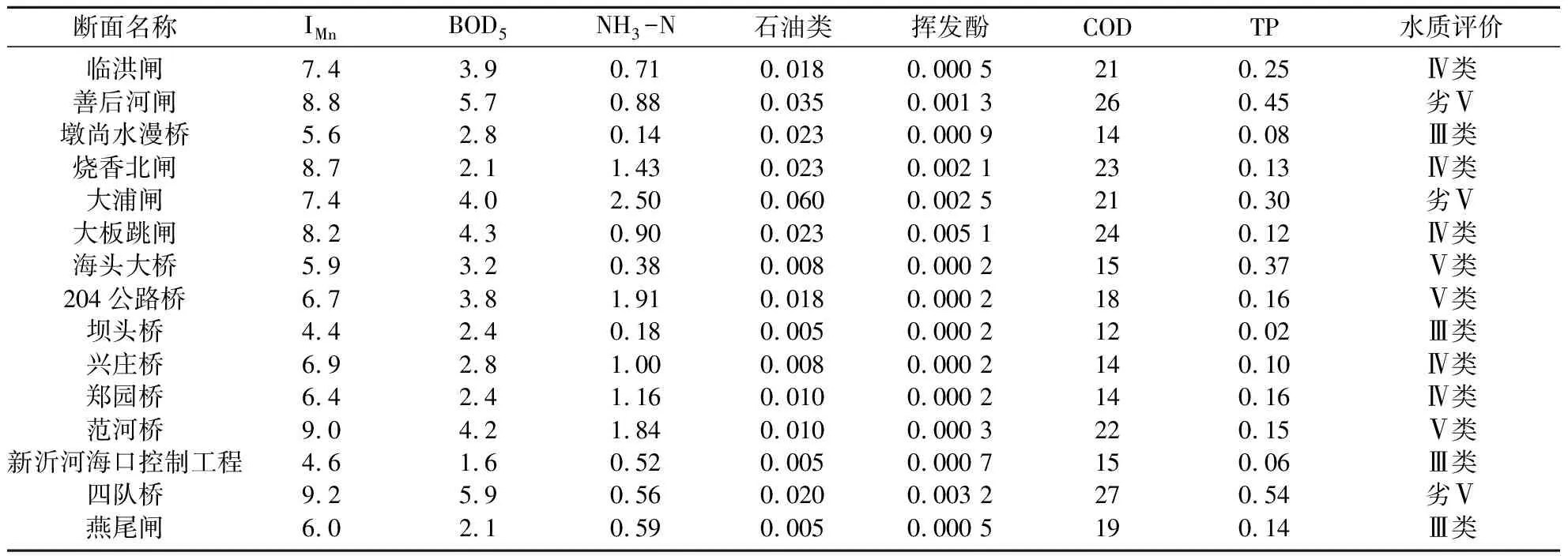

主要理化指标监测结果见表5。由表5可见,评价为Ⅲ类水质的断面4个,Ⅳ类5个,Ⅴ类3个,劣Ⅴ类3个。总磷(TP)、氨氮(NH3-N)、高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(COD)及生化需氧量(BOD5)是影响连云港入海河流水质的主要污染物。

2.6 水环境质量综合评价

取3和7月各断面水质监测结果的平均值对其进行水质评价,取各断面4次H’平均值对其进行生物多样性评价,取各断面3和7月生境评分的平均值进行生境评价,计算水质综合评估指数,结果见表6。

由WQI可知,连云港主要入海河流断面中评价为良好以上的共10个,占总数的66.7%,但善后河闸、大浦闸、海头大桥、范河桥和四队桥5个断面评价为轻度污染。

表5 主要理化指标监测结果

表6 水环境质量综合评价结果

3 讨论

表7为春、夏2季野外放置不同时间所获得的结果。由表7可见,春、夏2季放置7 d的硅藻计全部回收,但放置14 d的硅藻计发生丢失,夏季14 d的回收率仅有53.3%。春季放置7 和14 d所获得的物种数相近,但14 d样品平均多样性略低于7 d样品。夏季放置7 d的着生藻类物种数、平均密度及平均多样性均高于放置14 d的结果。因此,研究认为连云港地区通过人工基质(硅藻计)采集着生藻类在春季和夏季最佳的野外放置时间均是1周左右。

表7 春夏两季野外放置不同时间所获得的结果

4 结论

(1)对连云港主要入海河流的调查共发现着生藻类106种,其中春季发现60种,夏季80种。其全年平均密度为42 266.7 个/cm2,各断面密度差异较大,且相同断面不同调查时间密度差异也较大。

(2)着生藻类H’平均为2.93,整体多样性较高,群落较稳定。通过WQI对连云港主要入海河流做出评价,良好以上的断面占总数的66.7%。

(3)通过对硅藻计回收率及着生藻类物种数、密度、多样性的分析,春夏季连云港地区人工基质野外放置最佳时间为一周左右。