浅析漳河绿色能源对区域统筹发展的支撑

2020-12-02王永兵陈奕睿

王永兵 陈奕睿 余 凯

(湖北省漳河工程管理局,湖北 荆门 448100)

绿色能源也称清洁能源,是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源。绿色能源有狭义和广义两种概念。狭义的绿色能源仅指可再生能源,如水能、生物能、太阳能、风能、地热能和海洋能等。这些能源消耗之后可以恢复补充,很少产生污染。广义的绿色能源则包括在能源的生产及其消费过程中,选用对生态环境低污染或无污染的能源,除了上述可再生资源外,还包括非再生资源,如核能、天然气、清洁煤等。本文所指的绿色能源为狭义的绿色能源。

发展绿色能源是当前国际社会应对能源紧缺、保障能源供应的重要抓手,也是我国推动低碳环保事业、保障能源安全和优化能源结构的战略性选择,对统筹发展社会经济发挥着重要的作用。本文以漳河小水电及光伏新能源发展历程为中心,阐述基于漳河水光互补清洁能源对当地库区居民生活、企业生产带来的改善,同时论述漳河水库区域性绿色能源发展的作用,为水库流域经济发展奠定基础。

1 概 况

漳河水库地处湖北省江汉平原西部,位于荆门、宜昌、襄阳三市交界处,于1958年动工兴建,1966年基本建成并全面发挥效益。漳河水电站位于漳河水库观音寺大坝下游,始建于20世纪60年代末,由当时4台机组发展至今7台机组,总装机8720kW,主要功能为农业灌溉发电、维持下游的生态基流等。漳河直供电片区是经湖北省人民政府批准保留的发供电一体营业区,供电区跨荆门、当阳两市,涉及库区沿线3个乡镇的11个行政村、2个社区、7900多户、26200多人的生产生活用电,供电面积达到182km2,该自供区拥有35kV线路近30km,10kV配电线路近90km,配电变压器70多台,采用自发自用、余电上网模式运行,剩余电量通过漳河110kV变电站并入荆门电网。漳河水电站多年平均发电量3823万kW·h。随着库区工农业及其他经济产业迅猛发展,加之水库每年受气候影响来水量偏少,现有水力清洁能源已不能满足当地生产生活需求。2015年,通过漳河工程管理局前期考察、可行性研究,结合当前能源结构发展趋势,为实现水力发电和光伏发电互补,促进绿色能源健康发展,经省水利厅批准,在自供区内建设10MW分布式光伏电站。项目于2015年2月开工,9月并网发电,接入系统并入35kV自供区线路,实现了水光互补运行模式,满足了水库来水量偏少时自供区用电需求。至此漳河绿色能源结构发生了根本性的改变,由单一的水电模式发展为水光互补能源结构(见图1)。

图1 漳河自供区绿色能源电网结构

2 绿色水电发展对漳河库区生态、社会、经济影响

20世纪60年代末70年代初,库区经济发展滞后,主要以农业为主,自供区线路覆盖面小,库区居民的用电设备少,以照明为主,偏远地区用电困难,农业生产机械化未普及,只有少量工业生产,每年自供区电量消纳为30万~100万kW·h,进入90年代后,随着电站机组扩容,发电量逐年增大,自供区线路得到有效改造,用电量大幅增涨,居民生活用电需求显著提高,家用电气设备、农产品加工设备应运而生,工业生产规模也逐步增加,每年用于自供区内的电量达300万~800万kW·h,但农户砍伐烧薪柴现象依然严重,砍伐带来生态植被破坏,燃烧增加大气二氧化碳的排放,对库区生态环境造成一定破坏。2009年,漳河工程管理局积极申报国家以电代燃项目并通过,项目迅速在自供区贫困村启动,至此漳河库区绿色生态林得到了有效的保护,项目代燃料用户1926户,总人口6677人,年代燃料电量为231.7万kW·h,代燃料电价按0.31元/(kW·h)执行,实现退耕还林31900亩,折算每户保护森林面积16.6亩。

水电站代燃料项目实施有着十分重要的意义,它巩固了荆门、当阳两地退耕还林、封山育林、长江防护和生态示范区建设成果,为漳河湿地公园提供了天然屏障。主要包括以下效益。

2.1 生态效益

2.1.1 减少薪柴消耗量

根据2002年编制的《全国小水电站代燃料生态保护工程》测算方法和试点实践,一般4口之家的农户年烧薪柴平均为5000kg,按本项区1926户计算,实施小水电代燃料后,每年可少烧薪柴963万kg,按700kg折合1m3薪柴计算,可减少薪柴消耗量1.37万m3。

2.1.2 保护森林植被面积

项目地处东宝区和当阳市划定的退耕还林区域,也是中央生态公益林范围。《小水电代燃料标准》提出每户至少保护森林面积12亩,本项目实际保护退耕还林区3.2万亩,每户保护森林面积16.6亩。

2.1.3 减少和吸收二氧化碳

项目实施后,减少和吸收二氧化碳的效益十分突出,主要体现在农户减少烧薪柴的减排效益、保护森林的吸收效益、水力发电减少烧煤的减排效益上。

a.1926户代燃料用户每年可减少烧薪柴9630t,按照我国统一的标准煤热值进行换算,每吨木柴折合标煤0.43t,根据科技部2007年公布的《全面节能减排手册》,燃烧1t煤向大气排放2.5t二氧化碳,每年可减少向大气排放二氧化碳1.35万t。

b.根据林业局2007年7月公布的资料,森林每生长1m3蓄积量吸收固化二氧化碳1.83t,本项目可减少薪柴消耗量1.37万m3,可吸收二氧化碳2.5万t,相当于每年可减少二氧化碳排放2.5万t。

c.小水电使用的是可再生清洁能源,对大气无污染。按平均年发电3500万kW·h计算,扣除厂用电、线损和代燃料用电后,将向社会提供2900万kW·h清洁能源。按每千瓦时电能耗标煤0.35kg,每燃烧1t标煤向大气排放2.5t二氧化碳计算,每年可减少向大气排放二氧化碳2.538万t。

以上合计每年可减少二氧化碳排放6.388万t。

2.2 社会效益

绿色水电能源的建设,将进一步改善农村基础设施,改善农民生产、生活条件,促进社会主义新农村建设,为乡村振兴做出贡献。

a.解放了生产力。自供区居民用电有了保证,生活中取暖、烧水用上电器。每年可节约薪柴9630t,年可节约3.5万个劳动日从事其他创收活动,生活质量得到改善。

b.有利于提高全民素质。推动生态精神文明建设,提高人民生活和健康水平。电气化设备的大量投入,减轻了农民繁重的体力劳动,促使劳动转移和产业结构调整,农民生活习惯发生改变,文化生活丰富多彩,促进了科学、文明进步。

c.带动旅游业发展。漳河水库气候宜人,水域辽阔,是闻名遐迩的省级风景名胜区、国家水利风景名胜区和国家4A级风景名胜区、国家级湿地公园;其地处古三国战场的中心地带,是张家界、古隆中、长江三峡等旅游热线的黄金腹地,交通便利。实施小水电代燃料工程将使库区的天更蓝、水更清、山川更秀美,对保护旅游资源、助力“鄂西生态文化旅游圈”的崛起有着重要的意义。

2.3 经济效益

绿色小水电的建设,使库区用电得到保障,劳动生产力得到解放,库区内加工业、水产业、旅游业及其他副产业得到有效发展,农民人均收入增加,地方财政收入也得到增加。

a.促进居民增收。实施代燃料项目后,农民不再上山砍柴,每年人均减少的砍柴工日可用于外出务工或种植创收。

b.实现国家、地方和企业三赢。项目实施后,提供了大量的安置劳动力机会;项目建设增加了当地财政收入和国家税收,按年售电量619万kW·h计算,可每年实现192万元产值,正常生产期内平均每年缴纳税收30.1万元;通过项目建设,电站设备进行技改降低单位电量的耗水量,降低线损,可增加收入30多万元。

c.促进消费,拉动内需。家用电器进入普通百姓家,将有力地刺激消费,拉动内需。按每年购置1000元的电炊具计算,可直接拉动消费193万元。

3 水光互补能源结构为漳河绿色能源发展再添助力

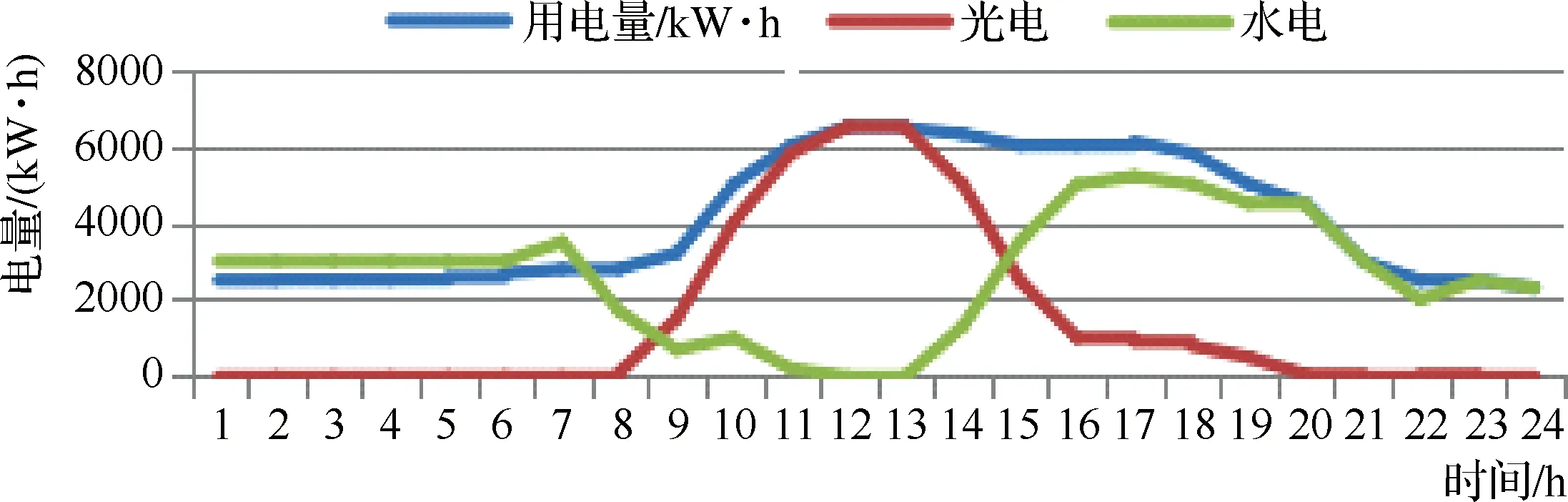

随着漳河库区用电需求增大,连续多年的干旱使水库来水量偏少,单一水电能源不能满足地方经济发展需求。2015年10MW分布式光伏发电的建成,极大地满足这一需求,在水库水位偏低时,为确保城市工业、生活用水,白天以光伏发电为主,水电停发;晚上以水电为主,光伏停发,充分利用自供区的能源,进行资源优化,完成水电和光伏互补,光伏的投运在节约能源、调整能源结构及改善环境方面有重要的意义。图2为24小时水光互补分析情况。

图2 自供区水光互补24小时电力消纳分析

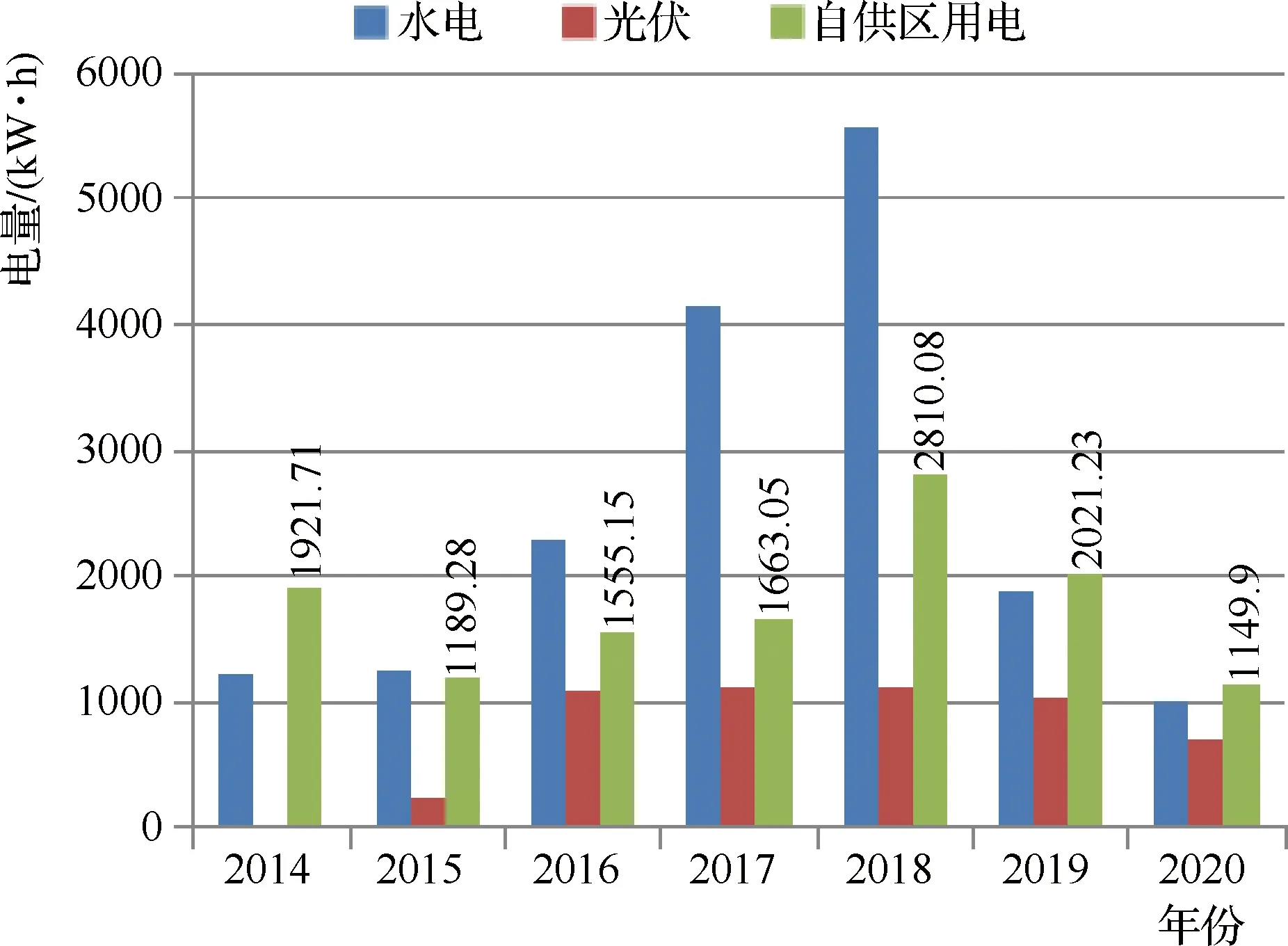

截至2020年8月,光伏发电量累计5192万kW·h,按照水电用水10m3发1kW·h电计算,光伏发电项目可在水库平水和枯水年份减少发电用水近5.2亿m3,有利于漳河水库公益功能的发挥,确保荆门市300万人民的工业、农业、生态、生活用水,且为荆门、荆州、宜昌17.37万hm2农田实施跨流域调度灌溉提供保障,同时推动荆门工业经济发展,确保城市生态环境供水,彰显了其公益效益和社会效益,为荆门及库区社会经济发展提供了强而有力的能源支撑(见图3)。

图3 漳河绿色能源年份电量和自供区用电量分析

4 结 论

本文以漳河水电及光伏能源的发展为背景,阐述了漳河的绿色能源对地区经济发展的推动作用,分别从单一水电能源模式发展到水光互补能源结构,从生态效益、社会效益、经济效益及公益效益等方面进行了阐述,并用图例进行分析,充分展现了绿色能源对地区社会生态、经济、公益发展起到的积极推动和有力支撑作用。