献给世界的壮丽史诗

2020-12-01陈晟

陈晟

名著信息库

“红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸……”这首《七律·长征》,同学们是不是很熟悉呀?初初每一次诵读这首诗,都能感受到其中濃烈的革命英雄主义精神和乐观主义精神。但诗歌的语言是高度凝练的,无法将长征途中的点点滴滴都展现出来。那么,如果同学们想具体了解长征,该怎么办呢?当然是来看王树增的长篇纪实文学作品——《长征》啦!

为了写好《长征》,王树增差不多翻阅了数千万字的资料,仅笔记就做了200多万字;写作时用来参阅的长征地图,也几乎被他磨破了。除了做案头工作,他还数度行走长征路,亲临战场遗址,走访上百位亲历长征的老红军战士,获取了大量的一手资料。因此,书中出现的事件、人物(哪怕这个人在书中只出现了一次),都是真实的、有案可稽的。

王树增为什么如此用心地创作这部作品呢?他在《长征》的序言中这样写道:“长征是突破了国度、阶级和政治界限的人类精神的丰碑。无论哪一个国家或民族的人,无论持有何种意识形态,中国工农红军的长征给予人类的精神财富,是走向理想所必需的永不磨灭的信念。”是啊,一支指挥员平均年龄不足25 岁、战斗员平均年龄不足20岁的队伍,在数日难见一粒粮食、三天便有一场战斗的情况下,转战中国中西部15 个省份,翻越20多座山脉,渡过30多条河流……不得不说,这是人类历史上罕见的壮举!

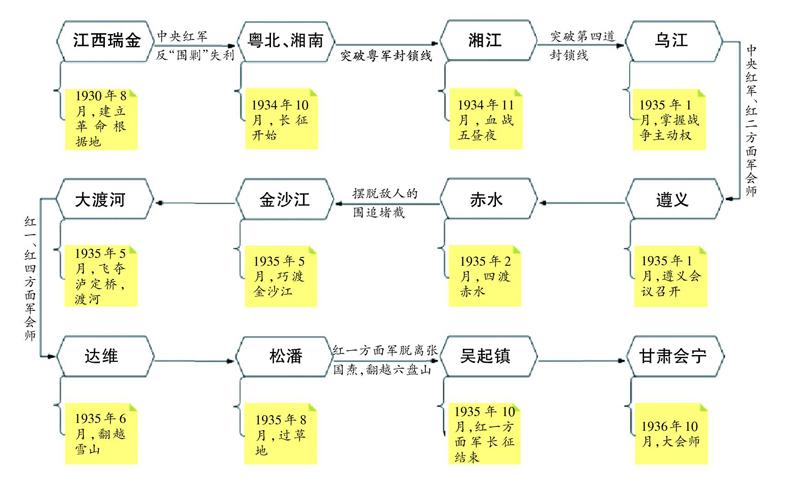

为了让同学们对长征路途有一个直观的认识,初初请扬州市江都区实验初级中学的裴源源同学给大家绘制了一幅思维导图。大家可以结合这幅图,去阅读《长征》哦!

阅读指南针

《长征》是第一部用纪实的方式全面反映红军长征这一历史事件的文学作品,首次披露了许多重大事件和重要资料,同时,还讲述了长征这一伟大壮举中的许多感人小事,可谓从宏观到微观无所不包。为了帮助同学们更好地阅读和更深入地思考,初初想出了三个步骤,供大家参考:

第一步:重“走”长征路

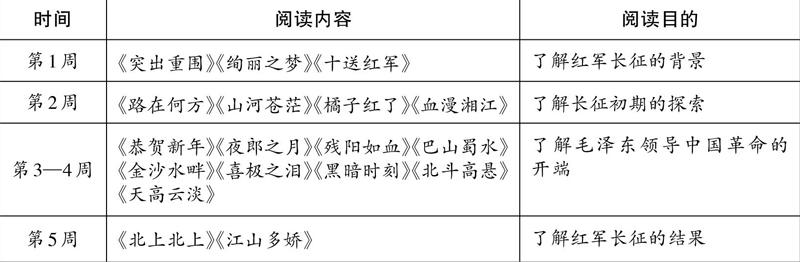

《长征》共75万字,算是大部头的文学作品。读这本书,同学们也是要经历一场“阅读长征”的。初初专门为小伙伴们制订了阅读计划,希望你们能够认真阅读,通过文字,重“走”长征路哟!

第二步:探访长征人

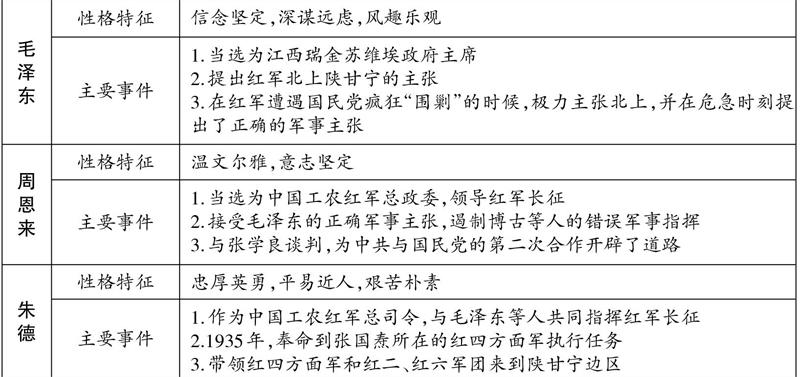

本书不仅着重刻画了毛泽东、周恩来、朱德等红军领导人,而且将视线放在了容易被忽视的小人物身上。例如:用绑腿带把奄奄一息的政委背出敌人包围圈的黄欣;为了追上部队,女扮男装潜入国民党军队的张吉兰;等等。初初做了一张样表,大家可以仿照这种形式,将自己印象深刻的人物和主要事件罗列出来哦!

第三步:共话长征事

《长征》记录了红军在长征途中发生的大量故事。那么,其中哪些事给同学们留下的印象最为深刻,对你们产生的影响最为深远呢?请跟小伙伴们一起分享交流吧!

经典赏析苑

批注是一种很好的读书方法,它能帮助大家培养独立的思想和创意的品质。批注的位置可以是“旁批”(字、词、句的旁边,书页右侧),也可以是“尾批”(批在一段或全文之后)。常用的批注符号有:(1)·生字、难字;(2) 总括句、重要句;(3) 佳妙句;(4)○ 段序(圈内写数字,放在句首);(5)△ 要注意处,发表感想处。下面,初初就以《江山多娇》的结尾部分为例,给大家提供一个批注的参考。

江山多娇(节选)

①山城堡战役是中国工农红军长征的最后一战。

②一九三六年十一月二十三日,中国工农红军第一、第二、第四方面军在山城堡集会,这是中国工农红军三个方面军的官兵经过了万里转战后,第一次相聚在一起。中国工农红军总司令朱德说:“三大红军西北大会师,到山城堡战斗结束了长征,长征以我们胜利、敌人失败而告终。我们要在陕甘苏区站稳脚跟,迎接全国抗日救亡运动的新高潮。”(△旁批:长征以三个方面军的会师作为结尾,《长征》似乎也可以用朱总司令的训词作为结尾。)

③山城堡战斗结束后,红军炊事员朱家胜挑着担子跟着部队往陕北走。因为战友牺牲了,他一个人担着的东西太多,渐渐地落在了队伍的最后。夜色沉寂,雪落无声。朱家胜踩着战友们在雪地上留下的脚印一直向前。天边出现了一抹淡红色的光亮,朱家胜看见了向他跑来的红军。(△旁批:环境描写,点明季节、时间,同时又寓意着黑暗褪去,光明出现,红日初升,充满希望。)红军接·过他肩上的担子,扑打··着他身上的雪花,往他手里塞·了个热乎乎的洋芋。(△旁批:三个动词,准确生动地刻画出红军战士对朱家胜的热情和关心。)一位红军干部从背包里翻出一个蓝布小包,拿出里面的针线对他说:“同志,到家了,补补吧。”红军干部一针一线地缝补朱家胜那件破得很难再补的衣服,那是他自一九三四年十二月离开根据地后,一直穿在身上的一件单衣。(△旁批:一件衣服串起了时间和空间,串起了两万五千里长征。)天边那片朦胧的亮色逐渐扩大,苍茫的河山骤然映入红军战士朱家胜流着泪的双眼——雪后初晴的黄土高原晨光满天,积雪覆盖下的万千沟壑从遥远的天边绵延起伏,蜿蜒而来……

北国风光,千里冰封,万里雪飘。望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。须晴日,看红装素裹,分外妖娆。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。

(尾批:选段内容丰富,既有宏大叙事,也有微观聚焦,最后以领袖人物的豪放诗词作结。毛泽东和朱德是长征的领导者和灵魂人物,此处引用他们的讲话和诗词,恰如其分,画龙点睛。但作者花了更多笔墨正面实写一个小人物——一个普通的红军炊事员。通过他的眼睛,作者带领我们看到了陕北大地;通过他的经历,作者让我们体会了长征的艰难。历史不正是由无数像这位炊事员一样的普通人创造的吗?长征这一伟大的壮举,不正是由千千万万无名英雄完成的吗?伟人、普通人,最后都归结为人——“数风流人物,还看今朝”。全书在此完成了升华。)

拓展资源包

同学们看完了《长征》,有没有感到热血澎湃?下面,初初再推荐给你们一些名家评语,以及其他小伙伴对《长征》的解读,看看这些是不是正好说中了你们的心中所想。

名家点评

王树增知道,世事喧嚣,人生寂寞。他只有把浓厚的现实情怀、真实的历史叙述、完美的文学手段较好地结合起来,才能够打动读者。他要做的,就是发现并且积累那些有意味的历史碎片,经过缜密思考,最后用自己的方式表达出来。

——解放军艺术学院原院长陆文虎

一支笔和一双大脚板,穿过历史的硝烟,在神州大地寻访最生动的故事情节。(王树增)用笔在尺牍之间铭刻最宝贵的精神遗产,一刻不停。

——《文汇报》首席记者江胜信

王树增唯历史为尊,以诗性为念,很好地处理了历史的科学之真和艺术之美……他以确凿的史料检点历史,用小说的手法来刻画与塑造人物,用散文的语言来写景状物,用议论来表达思辨和评判,用诗情来营造意境和氛围,整体呈现出一种跨文体写作的风貌、独特的个人风格与审美特性。

——文学评论家、作家北乔

阅读心语

《长征》为我们描绘了那段波澜壮阔的历史,向我们展示了红军战士反抗暴政、追求民主自由的艰辛历程。从领袖到各级将领,再到普通士兵,红军用最坚强的人类意志,架构起了最雄伟、最坚固的信仰长城,将革命的火种播撒在中华大地上。

——江苏省扬州市江都区实验初级中学八(5)班朱俊琪

被誉为20世纪“最令人神往,最能影响世界前途”的长征是人类历史上罕见的军事奇迹,是人类战争史上一部大气磅礴的英雄史诗。看完《长征》后,那一幅幅惊天动地的画面,那一场场惊心动魄的战斗,久久萦绕在我的脑海。原来,《长征》已经深深震撼了我的灵魂,根植于我的心底。

——江苏省扬州市江都区实验初级中学八(5)班仲泇萱

原本,长征于我而言,只是历史课本里的一段文字,遥远而陌生。直到读了王树增的《长征》后,我对长征的意义才有了深刻的理解。我终于明白了什么叫作千辛万苦,什么叫作恒心和毅力,什么才算真正的英雄!

——江苏省扬州市江都区实验初级中学八(5)班徐梓涵

思维对对碰

就这样不知不觉地读完了《长征》,小伙伴们有没有被红军的无畏精神与坚韧意志所感动?请大家拿起手中的笔,绘制一幅幅思维导图,用最易懂、最直观的方式,向你们的亲朋好友介绍这部佳作吧!

【仿写范本】

这架国民党军侦察机上的飞行员所看见的情景,定是他此生从未见过的:从文市通往湘江渡口的路上,行进着数万身穿灰色军装的红军,多路并进的队伍令小路無法容纳,于是田埂上、山坡上、沟壑里布满了滚滚人流,宛如漫山遍野都已成为战场——一个大地上从未出现过的巨大的战场。而在这支队伍的周边,身穿土黄色军装的国民党军正从所有的公路和山路上像张放射状的网在快速靠近,夹杂在其间的汽车卷起了一团团翻滚的烟尘。

天空阴沉,灰云低垂,似乎要下雨了。

西边,连接地平线的地方,斜着一条弯弯曲曲的亮线,那就是湘江。

【范本分析】

范本先从国民党飞行员的视角展开一段全景式的描写,展现了红军的行军路线和国民党军队的“围剿”路线。“数万”“多路”“布满”“滚滚人流”“漫山遍野”等词语,生动形象地刻画出红军人数之多;而“所有”“快速”“翻滚”等词语,则表现出国民党军队的追击之紧。这种全景式的描写,让读者直接感受到其中的危机感和紧迫感。接下来,作者笔锋一转,由人转到自然环境,长短句并用,营造出压抑的氛围。读到此处,我们愈发为红军的命运感到担忧。这样精彩的环境描写,实在令初初叹服!

【仿写要求】

1.仿照范本,写一段话;

2.尽量通过环境描写烘托特定的氛围。