聚焦正规战役的“宏大叙事”与“日常叙事”

——《保卫延安》与《红日》比较论

2020-11-28王春林

王春林

(山西大学 文学院,山西 太原 030006)

如果从截至目前的中国当代文学史书写来看,某种意义上,杜鹏程的长篇小说《保卫延安》与吴强的长篇小说《红日》可以被看作“十七年”期间关注并表现战争的“双璧”。之所以这么说,主要原因有二:其一,中国当代文学史上战争题材的长篇小说中,大约只有《保卫延安》和《红日》两部作品是以大兵团作战的正规战役为表现对象。其二,在那些在学界享有盛誉的文学史著作中,这两部长篇小说,尤其是《红日》,所获致的文学史评价一直比较高。然而从文学思想和艺术的角度,重读和对比两部长篇小说作品,或许会得出一些不同认识。

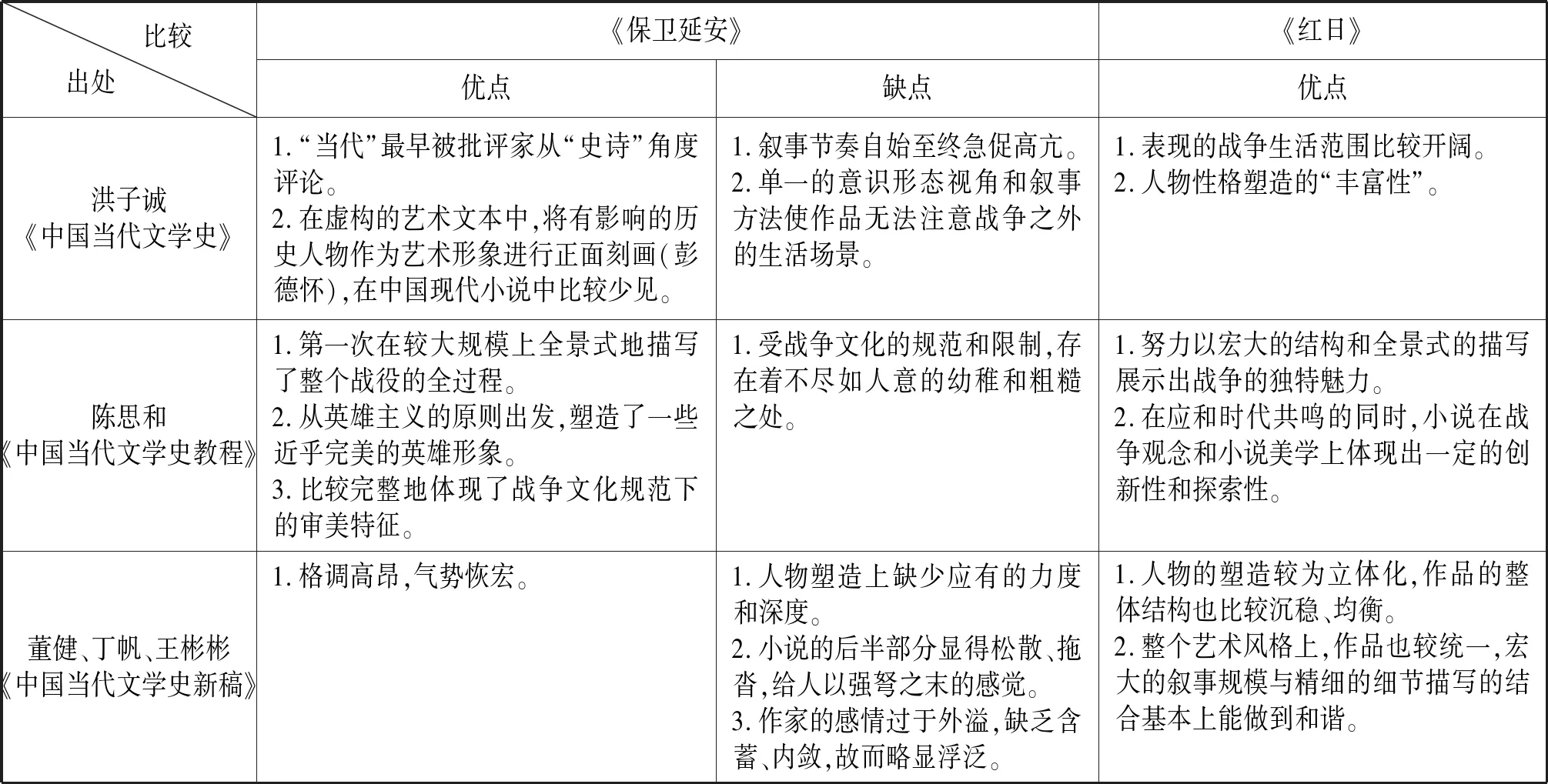

下页表1是对截至目前国内最具影响力的三种中国当代文学史著作中,关于杜鹏程《保卫延安》与吴强《红日》基本评价情况的一个简单对照。通过对比我们不难发现,与《保卫延安》相比较,无论从哪一方面,《红日》都表现出一种“你无我有,你有我优”的思想艺术品质,对《红日》的评价总体上高于《保卫延安》。

而另一个客观存在的事实是,在20世纪50年代末60年代初的那一次以“革命历史小说”为主体构成的长篇小说竞写高潮中,表达相关主题内涵的长篇小说能够进入文学史家视野的大约有20部,其中能够更进一步地被文学史家做深入分析的作品中,重合率最高的,也是吴强的《红日》,三部著作都拿出了专门的篇幅对其加以分析。受重视程度仅次于《红日》的,就是杜鹏程的《保卫延安》,原因在于除了洪子诚与董健、丁帆、王彬彬他们在各自的著作中,以几乎相当于《红日》的篇幅容量对其加以专门分析外,陈思和的著作中,虽然没有给予《保卫延安》专节的地位,但在第三章“再现战争的艺术画卷”中的总论部分,重点提出并加以讨论的作品之一,就有这部长篇小说。因此,相比较而言,文学史地位仅次于吴强《红日》的,就是杜鹏程的《保卫延安》。由此可见,虽然三部文学史著作都对杜鹏程的《保卫延安》有不同程度的批评性意见,但从文学史的定位来说,两部作品却可以说一部是状元,一部是榜眼,都享有非常重要的文学史地位。

一、两部作品在“史诗性”构建中的“同”与“异”

《保卫延安》与《红日》两部作品,在一定程度上体现了当时涉及历史主题的小说创作的整体特征:“从写作的立场、视角以及价值取向上,都呈现出整齐划一的宏大叙事的自觉选择。”[1]但从三部文学史著作对两部战争题材的长篇小说所作出的分析和评价中,敏感的读者早就应该意识到二者之间的一个主要差别就是:两位作家作为所书写对象也即残酷战争的亲历者,杜鹏程虽然偶尔也会写到如李振德与李玉山父子这样的陕北农民,但从总体来看,他只是局限于战争来描写和展示战争。相比较而言,吴强却拿出最起码一半的篇幅,用来书写和表现战争之外的日常生活情形,以至于一直到撰写于1959年的《修订本序言》中,吴强都还专门提到了小说中的爱情描写问题。

表1 三部中国当代文学史著作关于《保卫延安》和《红日》的基本评价情况[2]96-97[3]55-64[4]86-89

在一部战争或者其他题材的小说中到底能不能出现爱情描写,其实是一个无须思考的常识性问题,但在 “十七年”期间,在一部小说或者说一部文学作品中涉及爱情描写,是一个特别严重的问题,以至于很多作家谈爱情而色变。吴强在这篇“序言”中之所以要以一种战战兢兢甚至带有一定自我检讨性质的方式来谈论《红日》中的爱情描写,其根本原因正在于此。但吴强的态度显然又是游移或者说自相矛盾的:“就全书全文来说,涉及爱情生活的分量,虽不算多,但还可以再少一些。”[5]其意思就是在说,与作家在客观生活中所观察到的真实情形相比较,他所描写到的爱情所占的分量只少不多,但与当时社会上一种 “清教徒”式的总体氛围相比较,他所描写的爱情占有的分量却还是太多了,还是应该再少一些,或者干脆就应该远离爱情,索性不涉及爱情。置身于“十七年”这样一个谈爱情而色变的高度敏感时期,吴强在已经明确意识到涉足爱情描写就是涉足禁区的前提下,仍然拿出不小的篇幅来展开他的爱情描写,其实是非常不容易的一种艺术选择,需要有足够的写作勇气才行。

不知道吴强自己是否能够意识到,当他一次又一次地谈论所谓“爱情描写”的时候,实际上就是在谈论日常生活的文学表现问题。这就很显然已经涉及了在“十七年”期间曾经产生过不小影响的“题材决定论”艺术思维方式。所谓“题材决定论”,就是在承认题材存在着等级差异的前提下,特别强调题材的重要与否将会直接影响并决定文学作品本身的价值高低。这种观念认为,只有那些与社会政治紧密相关的重大现实与历史事件,才具有突出的书写价值。依照这样一种逻辑,那些包括爱情婚姻在内的家长里短或者柴米油盐酱醋茶的日常生活,其书写价值则几近于无。就此而言,如吴强所强调的“爱情描写”在当时的被排斥,原因来自两个方面:其一,所谓的爱情更多地与人性论联系在一起,而人性论,在当时被明确地归类于资产阶级的范畴,一种通行的说法就是“资产阶级人性论”。其二,因与日常生活发生了明显的关联,对题材价值决定一切的“题材决定论”有所违背。其实,很大程度上,我们之所以把杜鹏程的《保卫延安》看作战争书写中的“宏大叙事”,正是因为它的叙事只是局限于战争而表现战争;之所以把吴强的《红日》称之为战争书写中的“日常叙事”,主要因为其关注视野已经非常明显地溢出了战争的范围,以相当大的篇幅旁涉了包括爱情在内的日常生活。

应该注意到,不论是“宏大叙事”的《保卫延安》,还是“日常叙事”的《红日》,三部文学史著作在评价它们的过程中,都不止一次地使用过“史诗”这样的说法。但到底什么是“史诗”,恐怕也有理解上的差异。一种理解,是冯雪峰层面上的理解。1954年,就在《保卫延安》初始问世的时候,先睹为快的冯雪峰就满怀激情地撰写《论〈保卫延安〉》(发表时的原题为“《保卫延安》的地位和重要性”)一文,主要从“史诗”的角度出发对《保卫延安》做出了高度评价。[6]不难发现,冯雪峰所理解的所谓“史诗”,最根本的一点,就是特别强调对革命战争中所体现出来的伟大精神的感受、捕捉与表现。依照冯雪峰的逻辑,在一部长篇小说中,只要能够把如此一种伟大的精神表达出来,就可以被看作是一部史诗性的作品。另一种理解,是陈思和层面上的理解。陈思和在他主编的《中国当代文学史教程》中,在分析吴强的《红日》时特别强调:“它以1947年山东战场的涟水、莱芜、孟良崮三个连贯的战役作为情节的发展主线,体现出作者对战争小说的‘史诗性’的艺术追求,即努力以宏大的结构和全景式的描写展示出战争的独特魅力。”[3]61与冯雪峰只是从思想内涵的层面上把“史诗”理解为对一种伟大精神的感受、捕捉与表现相比较,陈思和的关注点,很显然更多地落在了艺术形式的层面上,他所着重强调的是“宏大的结构”和“全景式的描写”这两个特点的具备。再一种理解,则来自洪子诚:“‘史诗性’在当代的长篇小说中,主要表现为揭示‘历史本质’的目标,在结构上的宏阔时空跨度与规模,重大历史事实对艺术虚构的加入,以及英雄‘典型’的创造和英雄主义的基调。”[2]96与冯雪峰、陈思和的理解相比较,洪子诚关于“史诗”与“史诗性”的论述,不仅更加充分,而且也有着更为鞭辟入里的说服力。因此,我们更倾向于在洪子诚的界定层面上来理解并运用“史诗”与“史诗性”的概念。

但是,尽管洪子诚在进行了相关的论述界定后,进一步指认包括《保卫延安》与《红日》在内的若干部“革命历史”题材的长篇小说体现出了“史诗化”追求的特点,但即使仅以《保卫延安》与《红日》这两部享有重要文学史地位的战争题材作品来说,也还是不那么尽如人意。

二、两部作品在“史诗性”书写中的“得”与“失”

(一)关于“结构上的宏阔时空跨度与规模”

要想讨论结构的宏阔与否,一个关键的前提是,必须先把艺术结构以合乎情理的方式建立起来。从这个角度来说,令我们感到不那么满意的,应该是《保卫延安》。这部篇幅将近40万字的长篇小说,共由八章内容组成,八章的小标题分别是:“延安”“蟠龙镇”“陇东高原”“大沙漠”“长城线上”“沙家店”“九里山”“天罗地网”。其中,除了第八章“天罗地网”之外,全部都是地名。只要是对1947年由彭德怀统一指挥的西北人民解放军围绕延安的去留对抗胡宗南部的史实有所了解的朋友就都知道,这个顺序的排列,恰好也是各个战役实际发生的前后顺序。如此合乎史实顺序的排列方式,很难被看作一种充分体现了作家主体艺术意志的艺术结构。更进一步说,如果一定要寻找《保卫延安》的艺术结构的话,小说中唯一一条看似连贯始终但实际上却又时断时续的结构线索,就是周大勇和他的那个连队(也即一连)参加延安保卫战的整个过程。但毫无疑问的是,仅仅只有这一条,远不足以被看作艺术结构上具有了“宏阔的时空跨度与规模”。

相比较而言,吴强的《红日》在艺术结构方面的情况就要好很多。一方面,如同《保卫延安》,《红日》中其实也存在1947年山东战场上涟水、莱芜以及孟良崮三大战役的顺时序排列,但在另一方面,难能可贵的一点是,除此之外,自身艺术意志相对强大的吴强,还在小说中建立起了较为复杂的艺术结构。尽管说整部《红日》看似严格地按照军队的建制,对军、师、团、营、连、排、班以至普通士兵都有所涉猎和描写,但相对而言,以军长沈振新、副军长梁波、团长刘胜、连长石东根、班长(后被提升为排长)杨军为核心人物,一共形成了四条不同的结构线索。如果再加上敌对阵营一方的张灵甫、张小甫、李仙洲,就有五条相互不同却又时有交叉的结构线索,由此就交织而成一种立体化程度比较高的艺术结构。如果把这种精心设计的艺术结构称之为“结构上宏阔的时空跨度与规模”,显然是可以成立的。

(二)关于“重大历史事实对艺术虚构的加入”

不论是《保卫延安》,还是《红日》,作家无疑都是以亲历者的身份,在历史纪实的基础上展开带有明显虚构性特点的小说创作的。正如我们所熟知,《保卫延安》一开始是以报告文学的体裁来创作的,然后才在报告文学的基础上进一步加工为带有一定虚构色彩的小说。至于《红日》,据吴强自己的说法——“我不是写战史,却又写了战史,写了战史,却又不是写战史”[5],作家意欲强调的重点就是,自己既尊重了史实,但又在很大程度上超越了史实。所谓的“艺术创造性”,也正突出地体现在这一点上。

(三)关于“英雄‘典型’的创造和英雄主义的基调”

战争题材的小说创作,一般容易形成两种不同的创作基调:一种基调是充满悲伤的“一将功成万骨枯”。大凡战争,无论是胜利还是失败,对阵双方都会有很多参战者尤其是普通士兵付出巨大的伤亡代价。既如此,站在人道主义的立场上传达一种低沉的悲伤情绪,也就是无可厚非的一种艺术选择。另一种基调是昂扬向上的英雄主义精神。所谓英雄主义,在一般的理解中,指的就是一种为完成某种具有重大意义的使命或任务而表现出来的英勇、顽强以及自我牺牲的气概和行为。正所谓“沧海横流,方显英雄本色”。如此一种英雄主义精神,很多时候也只有在战争那种特定的环境中才能充分地体现出来。“十七年”期间,由于置身于一种更加强调奉献和牺牲的特别崇尚英雄的社会文化语境之中,作家杜鹏程和吴强也概莫能外地顺从于时代主流意识形态的规约,在他们的长篇小说中形成了一种鲜明的英雄主义创作倾向。一方面受制于推崇英雄主义的创作逻辑,另一方面也与他们所表现的战争题材紧密相关,一种无法被忽视的创作现实,就是对英雄形象的着意刻画与塑造。也因此,尽管说英雄形象的塑造存在着成功与否的问题,但作家在创作过程中的确把英雄形象的塑造作为了自己的根本艺术追求。

(四)关于“揭示‘历史本质’的目标”

之所以把洪子诚在谈到“史诗性”时所特别强调的这一点放到最后来加以讨论,主要因为对杜鹏程的《保卫延安》和吴强的《红日》两部长篇小说是否揭示了所谓的“历史本质”这一问题尚存疑惑。

实际上,所有的长篇历史小说创作,都不同程度涉及揭示“历史本质”的问题。换一种更容易被理解的说法,所谓“历史本质”,也就相当于“历史规律”。毫无疑问的是,所有从事长篇历史小说写作的作家,一个根本的创作目标,就是企图深度揭示某种“历史本质”或者说“历史规律”。如果连这样一个目标都没有,那这个作家到底是不是在写一部长篇历史小说都值得怀疑了。既然所有的长篇历史小说作家都试图去揭示某种历史本质,那衡量他们思想艺术水平高低的重要标准,也就自然被转换成“揭示出了何种历史本质?”或者说“他们的这种揭示企图在文本中究竟实现到了何种程度?”的问题。

我们注意到,正如杜鹏程在《重印后记》中所明确表达的,包括他和吴强在内的“十七年”期间的中国作家,其实鲜少有人能够越出单一政治意识形态的规限。[7]在单一政治意识形态的规限内,无论是《保卫延安》,还是《红日》,都脱不了表现人民战争必将取得最后的胜利这样一个基本主题。也因此,杜鹏程和吴强他们对于所谓“历史本质”的揭示,如同黄子平所明确指出的那样,终不过是“在既定的意识形态的规限内,讲述既定的历史题材,以达成既定的意识形态目的”[2]94。在相对狭小的历史空间看,他们的如此一种揭示似乎的确是合乎历史发展实际的,但如果在一个更大的时空范围内来考察,这种“历史本质”实际上又非常肤浅。不用说别的,单与中国古代很多历史长篇小说如《三国演义》中对历史循环与虚无本质的揭示相比,两部作品也都差之甚远。

总之,相比较来说,吴强的《红日》在四个方面的表现都要稍好一些。但衡量一部文学作品思想艺术价值的具备与否,还有更为根本的一个标准。一般来说,小说是一种与人性世界紧密相关的艺术形式,一位小说家对于人性的理解,不论是宽度也好,还是深度也罢,到最后都会凝结到人物形象的刻画与塑造上。从这个角度来说,能否相对成功地发现并在发现的基础上刻画塑造若干有血有肉的鲜活人物形象,乃是衡量一部长篇小说的创作是否具有思想艺术含金量的重要法门。如果以这一标准来重新阅读评价包括《保卫延安》与《红日》在内的那一批“革命历史小说”,我们所得出的结论就很可能与三部文学史著作的评价不尽相同了。

三、两部作品的“人性勘探”和“人物形象塑造”

(一)杜鹏程的《保卫延安》

说到《保卫延安》这部长篇小说中那些较为成功的人物形象塑造,与其说是建立在人性基础之上,莫如说是建立在当时文坛盛行的“阶级论”基础之上。一般认为,团政治委员李诚,是小说中塑造得比较成功的一位思想政治工作者,但除了抓住一切机会进行“对症下药”式的思想政治说教之外,很难从这个人物身上感觉到喜怒哀乐等人类共同情感质素的存在。“他调查研究,到处看到处听,并思量分析这一切,已经成了习惯。他跟战士们一块生活、呼吸,好像也一分钟不能间断。他调查研究,便能从日常的生活现象中,领悟到一些重大问题。他到处看到处听,便能从战士们的面容、眼色、笑声、不关紧要的说话当中,锐敏地感觉思想的动静。”[8]149只要有机会,他就会一个人跑到基层,跑到连队里去和战士们吃住在一起。正因为他总是能够不管不顾地和战士们打成一片,才能够及时地理解把握战士们的各种想法,并可以针对性地展开相应的思想政治工作。或许正与李诚不仅忠于职守而且心细如发有关,他所敏锐意识到的问题,往往会让周大勇这样的基层干部都自叹不如:“什么鬼把心窍迷啦?自己成天和战士们一块滚,有些问题硬是看不见。李政委一来,那些自己看不见的问题又偏偏跳出来露丑!周大勇那颗年轻而要强的心,让一种强烈的责任感攫住在审问。”[8]153唯其因为李诚随时随地都全身心地投入到了思想政治工作之中,所以叙述者才会给予他这样一种评价:“的确,在团政治委员李诚眼里,每一个人的心都是一个小小的世界。他像一个科学家一样,时常在这个小世界的各个角落里,仔细地考察各种闪动着的思想和心理活动。”[8]162在“陇东高原”一章所描写的运动战的过程中,由于走路过多过于急迫的缘故,很多战士的脚上都打了泡,行军起来叫苦不迭。当此之际,李诚一方面用幽默的话语(比如把“大泡”比作“榴弹炮”,把“小泡”比作“六〇炮”)化解战士们的痛苦和疲劳,另一方面则不仅把战士们脚上的泡与民族解放担子的沉重巧妙地联系在一起,而且还让战士张有年当场讲述了自己一家人在地主的压迫下“死的死,散的散”的悲惨遭际,以此激发战士们的斗志。也因此,当李诚追问战士们“最后问同志们,像你们这些人民英雄,还怕什么疲劳、还怕什么脚痛?”的时候,战士们才会“齐声高喊:‘我们什么也不怕。’”[8]183无论如何都得承认,李诚的思想政治工作的确很有一套,而且也很有效。但除了进行类似的思想政治工作之外,李诚人性情感层面上的特点在小说中几乎没有反映。

与李诚相比较,反倒是那位带有一点成长色彩的主人公周大勇的形象,与人性表现有一些内在的关联。刚出场时的周大勇,就已经是一位身经百战的老战士,或者用旅长陈兴允不无爱惜的亲昵话来说,已经是一个“年轻的老革命”了。虽然从红军时代起已经参加革命多年,但周大勇还是显得思想上不够成熟,“有勇少谋”。比如:明明从山西渡过黄河的目的就是要保卫延安,所以他无论如何都接受不了毛主席和党中央从延安主动撤离的现实,当他向战士们宣布“我军退出延安……”时,自己“也像木头人一样站在那里,脑子里乱成一片。他觉得,好像有谁用铁锤敲着他热腾腾的心。滚热的眼泪,忽撒撒地落下来”。[8]29能够让周大勇这样的钢铁汉子洒泪的,是他实在无法理解和接受的我军从延安战略转移这一重大举措。然而,也正是在转战南北的过程中,他的心智愈加成熟了。事实上,正是在经过了风风雨雨包括自己的连队被迫无奈地脱离大部队之后单独作战的各种历练之后,周大勇的思想才越来越成熟。等到整个延安保卫战进入大反攻阶段的时候,被提拔任命为营长的周大勇,已经俨然是一位智勇双全的基层指挥员了。能够把周大勇的成长过程展示出来,当然是《保卫延安》人物形象塑造上一个值得肯定的地方,但遗憾之处在于,周大勇的成长更多的是通过作家理性的叙述话语直接讲出来,而不是通过丰富精彩的细节让它自己呈现出来。

说到对人性的表现,在《保卫延安》中反倒是彭德怀与宁金山两个非主要人物形象值得特别注意。在彭德怀第一次出场的时候,出现过这样一个场面:三个小娃娃跑到了彭德怀的窑洞门口,最大的六七岁,最小的只有四五岁。尽管警卫员“瞪眼吓唬”,但他们却根本不予理睬,“连跳带蹦”地闯进了彭德怀的窑洞里。面对这一“突发”情形,且来看彭德怀的反应:一是,他摩着娃娃们的头,以幽默的口气发问:“噢,你们有什么军国大事要来讨论?”[8]82二是,“彭总给一个小娃绑好鞋带,给另外一个小娃擦了擦鼻涕,然后又跟他们有趣地谈了一阵,最后说:‘这里不需要你们发言!’娃娃们跳着往出走,彭总用手照护着他们,一面走,一面说:‘好,到外面去玩。对你们是不能讲原则的。小心,不要跌跤!’”[8]82三是,“彭总望着:走远了的娃娃们,故意踏着泥水,倒退着、跳着向他招小手,他坦然地笑了。”[8]82一位叱咤风云大半生的西北野战军最高首长,竟然能够以这样一种和蔼而“平等”的方式对待三个小娃娃,仅此一个细节,就充分凸显出了彭德怀身上的人情味。

而在宁金山身上,杜鹏程难能可贵(只是难以断定是不是处于自觉的状态)的一点是,写出了人物的某种厌战感。虽然说宁金山内心深处也想像王老实和李江国他们那样以饱满的热情投入到战斗之中,但却总有一种相反的力量在他身上发生着作用:“宁金山愿意走李江国他们走的那条路,但是像有什么东西拖住他的腿,他不能向前再进一步。尽管,这一步看来并不算远。”[8]66正是在这种厌战情绪的强烈主导下,宁金山最终一个人开小差,逃离了队伍。需要特别强调的一点是,宁金山脱离部队所实际向往的,是“那安宁的、没有危险的地方”。战争期间,所谓“安宁的、没有危险的地方”,也就是能够远离战争的地方。说到底,被厌战情绪所一度主导的宁金山的人生愿望,不过是过一种远离战火的安宁、和平的生活而已。尽管在杜鹏程的笔下,最后安排宁金山归队后转变思想从而成为一名合格的人民战士,但能够写出宁金山内心深处的一种厌战情绪,可以被看作《保卫延安》中少有的突破了“阶级性”局限的人性笔触。

(二)吴强的《红日》

或许与不仅仅关注战争本身而且也关注与战争紧密相连的日常生活有关,吴强的《红日》与杜鹏程的《保卫延安》相比较,对人性的勘探与表现明显更胜一筹,可圈可点的细节与情节不少。

首先进入我们分析视野的是“猛张飞”式的团长刘胜这一人物形象。既然被称为“猛张飞”,那他的性格就一定是勇猛刚烈有余、运筹谋略不足。这个人物甫一出场,在如何对待新来的政委陈坚的问题上,就已经凸显出了其工农干部出身的个性。了解到陈坚竟然是一个知识分子出身的干部,原本非常热情的刘胜,内心里马上犯起了嘀咕,原因在于他对知识分子干部一直存有“言行不一致”的偏见:“知识分子!嘴上说得好听,做的又是一样!”[9]33直到军长沈振新和他进行了一番专门的谈话,他对陈坚的偏见才有所缓解。事实上,涟水战役的那次失败的阴影,很长时间内都一直潜伏在他的内心深处,时不时就会窜出来作祟。唯其如此,他才会为在攻击吐丝口的战斗中担任预备队的任务而闷闷不乐。虽然副军长梁波不顾情面地给了他猛一顿剋,但即使如此,当吐丝口战斗进行到关键时刻时,围绕进攻方式的问题,他还是和陈坚发生了尖锐的冲突。面对再次打红了眼,执意要不顾牺牲地火攻碉堡的刘胜,陈坚表示了坚决的反对意见。有鉴于此,刘胜再次萌生出了对陈坚的强烈不满:“刘胜觉得这位新来的政治委员,毕竟是个战斗经验不足的人,犹豫、软弱,甚至觉得这是懦怯,是在严重关头的束手无策。”[9]161-162但在经过了一番争执后,刘胜最终接受并认同了陈坚的建议,而且果然取得了战斗的胜利。这里,尤其不容忽视的是陈坚反对刘胜火攻方案的基本理由,是为了更多地保全战士的宝贵生命。这一点,诚如陈坚对刘胜的那番肺腑之言:“是你跟我谈过的,这一仗,我们要打好。你也同我谈过,我们的干部、战士是勇敢多于机智。这个部队打过许许多多胜仗,但是,在许多胜仗里,我们的伤亡、消耗总是过大,消灭了敌人,同时又损伤了自己的元气。”[9]163在“十七年”期间的很多“革命历史小说”中,所盛行的是一种“砍头只当风吹帽”式的牺牲观念,似乎只要是为了革命事业,个人生命的牺牲就应该不在话下。如此一种情形之下,吴强能够借助于陈坚之口委婉曲折地表达珍视生命的观念,是非常不容易的一件事情。我们虽然无意于把这种观念人为地拔高到现代反战理念的高度,但必须承认这种观念中某种超前性的具备。一直到后来,陈坚给刘胜提出了“三直”(一是“嘴直”,“有话就说,不打埋伏”。二是“心直”,“对人直爽,不虚伪,不做作”。三是“脑子直”,“不会转弯子”。[9]350)的“意见”之后,在孟良崮战役正式打响时,“猛张飞”刘胜才算得上真正走向了成熟。令人遗憾之处在于,这个时候的刘胜,已经离他在战斗中英勇牺牲的时间没有多远了。

其次进入我们分析视野的是国民党整编74师的营长张小甫。张小甫的本名并不叫张小甫,他只是出于对74师师长张灵甫如父亲一般的崇拜,才把自己的名字改成了“张小甫”。张小甫是在涟水战役中成为我军战俘的。虽然成了战俘,但内心里一贯骄横的张小甫表现出了顽抗到底的态度,一直到军长沈振新亲自出面审问,才彻底击垮了他的精神防线:“俘虏说出了他是少校军阶的营长,本来姓章,叫章亚之,因为崇拜七十四师师长张灵甫,改名叫张小甫。并且由他自己把他所知道的七十四师的兵种、兵力、战斗部署等等情况写了一些出来。”[9]26到最后,张小甫之所以不惜冒死也要回到早已被沈振新部围了个水泄不通的孟良崮,固然是因为肩负着华东解放军给予的劝降任务,更主要的恐怕还是他与张灵甫多年来的情分发生作用的缘故。另外,张小甫在经历了被俘的一段人生历程之后,由一位热衷于战争的狂热分子蜕变成了厌恶战争的反战者,这是一种特别值得注意的精神立场转换。在“十七年”那样一种推崇英雄人物、称颂人民战争的时代氛围中,吴强能够巧妙地借助于张小甫这样一位国民党军官的口吻,传达某种隐然的反战思想,应该得到充分的肯定。

第三进入我们分析视野的是与班长(后来成为排长)杨军有关的一段感情描写。杨军受伤后入驻野战医院疗伤的过程中,无意间结识了一位名叫俞茜的护士:“他从梦中惊醒过来,在他眼前的,不是苏国英,也不是他的姊姊阿金和他的未婚妻阿菊,而是沈振新军长的妻子医生黎青和护士俞茜。”[9]37虽然得知杨军已经有了未婚妻,俞茜对他还是产生了一种别样的情愫:“俞茜站在杨军面前,黑黑的小眼珠的斜光,射到杨军的脸上,杨军觉得俞茜的眼光,柔和但是又很严厉。”[9]38俞茜如此一种柔和但却严厉的眼神中,潜藏着的正是她内心里对杨军的特别感情。唯其如此,她才不仅不无霸道地把杨军身上取出来的那块弹片“装到纸烟盒子里”收藏起来,而且,当杨军向她索要弹片的时候,她还近乎无理地说:“我不要它!你出院的时候,一定还给你!好好休息!”就这样,“俞茜用沉重的、但是很低的声音命令般地说,她的脸上显现着焦急而关切的神情”[9]39-40。“纸里包不住火”,俞茜对杨军这种超出了正常范围的情感,很快引发了周围一些人的议论。实际的情形也正是如此,一见到杨军,俞茜就会陷入手足无措的状态之中:“到了杨军面前,她就失去了抗拒的能力,仿佛杨军有一种魔力迷惑了她,或者有一种法宝降服了她,她竟然承认下自己的缺点……”[9]277正是受制于这样一种情感力量,她才会甚至当着黎青和阿菊的面都情不自禁地泪流满面:“俞茜的眼角上流下了泪水,流到红红的腮上,流到白白的颈项里,泪痕像滴下来的蜡烛油似的,发着光亮。”[9]278既如此,到了给重返前线的杨军送行的时候,“俞茜的小眼睛盯了阿菊一下,火速地跑走开去”[9]291,也就是顺理成章的一种情感表达了。说实在话,能够在“十七年”期间的《红日》中,看到对这种越轨情感的描写,非常意外。尽管说吴强的笔触已经克制到了无法再克制的地步,但这种描写中人性内涵的具备,却是无可置疑的一种客观事实。

由以上分析可见,《红日》不论是从“史诗性”的角度来说,还是从人性勘探表现的角度来说,都明显胜于《保卫延安》。站在我们今天的一种文学高度,倘若说《红日》尚且可以与其文学史地位基本相称,那么,《保卫延安》就多少显得有点“盛名之下, 其实难副”了。这样一部从各方面考量都难以令人满意的长篇小说,长期以来一直被看作“十七年”乃至中国当代文学史上“革命历史题材”或者说战争题材的代表性作品,或许意味着文学史家们的某种“懒惰”或者“失职”。更何况,如果与世界一流的战争题材作品相比较,即使是各方面都已出色许多的《红日》,也不免略显逊色。