基于“热证可灸”理论研究艾灸对胃热证大鼠道微生态的影响*

2020-11-27余云进谢宇锋杨锦兰杨宗保沈佳成

余云进,谢宇锋△,杨锦兰,杨宗保,冯 军,沈佳成

(1. 广州中医药大学深圳医院(福田),广东 深圳 518000;2. 厦门大学医学院,福建 厦门 361102)

胃热证是由于过食辛辣或饮酒过度等因素,致使热邪壅胃、阻滞气机、损伤胃络,主要表现为胃脘灼痛的中医证候。相关研究表明,胃黏膜的炎性病变是胃热证大鼠病理学的主要表现[1]。而长期高频率食用辛辣食物及饮酒等,会损伤胃黏膜并诱发胃炎[2]。因而,胃热证与胃黏膜损伤及相关的炎性疾病具有较大相关性。艾灸作为中医的特色疗法之一,具有操作简便的特点,对疾病的防治和保健具有重要作用。艾灸胃经穴能减轻大鼠的胃黏膜损伤[3],通过改善机体的抗炎及免疫作用治疗热证[4]。

近年来,肠道微生物组成的改变被认为是疾病发生发展的原因之一。肠道微生物群的分部组成在胃部健康和疾病方面发挥着重要作用[5]。本研究拟通过16S rDNA测序方法分析胃热证大鼠及艾灸胃经穴治疗后肠道菌群的组成变化,利用Illumina Hiseq高通量测序技术分析肠道菌群结构,通过比较艾灸胃经穴对胃热证大鼠肠道微生态的影响,探讨“热证可灸”的肠道微生态调节作用机制。

1 材料与方法

1.1 动物

清洁级雄性SD大鼠24只,6周龄,体质量(150±20)g,购于上海斯莱克实验动物有限责任公司,合格证号SCXK(沪)2012-0002。按随机数字表法将大鼠分为空白组、模型组、胃经穴组、对照点组各6只,在厦门大学实验动物中心饲养,饲养环境SPF级,于实验前适应环境1周,控制室温20~22 ℃,相对湿度65%~70%,自然光暗周期,自由摄食饮水。本实验已通过厦门大学实验伦理委员会审查。

1.2 主要试剂与仪器

艾灸粒(250 g/粒,225粒/盒,南阳仙草药业有限公司);无水乙醇(国药集团化学试剂有限公司,纯度为分析纯度,批号20170418);纯辣椒粉(厦门市陈有香调味品有限公司同安分公司);高效细胞裂解液(碧云天生物技术,批号P0013B);牛血清白蛋白(碧云天生物技术,批号ST023);神经降压素(Neurotensin,NT)一抗、二抗(上海圣克鲁斯生物技术公司,批号sc-20806);超敏ECL化学发光试剂盒(碧云天生物技术,批号P0018);石蜡切片机(RMB235,德国莱卡Leica公司),显影系统Tanon 5200 s(上海天能科技有限公司);智能生物显微镜(BX53,奥林巴斯Olympus公司);匀浆机IKA T10 basic(德国IKA公司);低温高速离心机centrifuge 5418R(Eppendorf 中国有限公司);电泳系统Mini-RPOTEAN Tetra System(美国BIO-RAD公司);酶标仪M200 PRO(瑞士TECAN集团公司)。

1.3 模型制备

模型制备参照Zou ZJ等[6]方法,将辣椒干粉80 g混合于1 L蒸馏水中,经120目筛过滤后制备出辣椒混悬液(80 mg/ml)。空白组灌胃1 ml生理盐水,每日2次,连续7 d。模型组、胃经穴组和对照点组大鼠以10 ml/kg辣椒混悬液灌胃,每日2次,连续6 d。第6天灌胃后大鼠禁食不禁水12 h,于第7天灌胃无水乙醇(1 mL)1次。造模12 h后断头处死预实验大鼠,取出全胃并剪开观察胃黏膜情况,可见胃窦、胃体胃黏膜出现充血、水肿状态,病理形态学检测可见黏膜损伤、炎性浸润等,提示模型复制成功。

1.4 干预方法

1.4.1 选穴方法 根据课题组前期研究艾灸干预胃黏膜损伤机制,胃经穴组选取足阳明经梁门、足三里为治疗穴位[7],穴位定位参照李忠仁《实验针灸学》[8];大鼠梁门穴位于腹部正中线与乳头线之间的中点,脐上约 20 mm;大鼠足三里穴位于膝关节后外侧,腓骨小头下约 5 mm 处。对照点组分别选取梁门穴外下侧2 cm胁肋部、小腿内侧与足三里同水平部位为艾灸干预对照点,以苦味酸标记所选穴位或对照点。

1.4.2 艾灸方法 造模结束后第2天开始干预。将胃经穴组、对照点组大鼠仰卧并用木板捆绑固定,穴位或对照点处的毛发脱毛,然后将动物特用艾灸粒固定在灸架上,在离干预穴区2 cm处艾灸,艾灸距离随艾灸时间的增加逐渐调整至离干预穴位点2~3 cm处,以防烫伤大鼠,每日1次,每次20 min,连续7 d,每次艾灸取单侧穴位,两侧交替使用。空白组大鼠和模型组大鼠同样捆绑固定,不做干预。

1.5 标本采集

所有组别大鼠在艾灸干预结束后,抓取大鼠刺激其排便,用无菌EP管接取粪便,立即放入液氮中急冻保存,取样结束后移入-80 ℃冰箱。然后将所有大鼠断头处死解剖取胃,沿胃大弯剪开并用生理盐水冲洗,肉眼观察胃黏膜情况,将胃窦部胃黏膜分成两份,一份放入10%的甲醛溶液中固定24~48 h,石蜡包埋切片进行HE染色。另一份胃黏膜组织迅速放入液氮冻存1 h后移入-80 ℃冰箱,进行Western blot检测。

1.6 检测指标及方法

1.6.1 胃黏膜组织病理形态学光镜检测 胃黏膜组织固定后,梯度乙醇脱水,常规石蜡包埋,二甲苯透明、切片,HE染色后光镜下观察胃黏膜组织病理改变并收集图片。

1.6.2 Western Blot法检测胃黏膜神经降压素蛋白表达 将大鼠胃黏膜组织切碎,参照碧云天公司RIPA裂解液方法裂解组织细胞,进行匀浆、裂解、蛋白提取、浓度定量、配制溶液、配胶。取20 μg总蛋白进行电泳、转膜。于封闭液 (5%脱脂奶粉) 中室温封闭2 h,一抗 (1∶1000)摇床慢速, 4 ℃孵育过夜,然后TBST洗涤3次,加二抗(1∶10000)室温下孵育1 h,结束后用TBST洗3次,摇床140 r,每次5~10 min。配置ECL试剂盒读取条带显影拍照,杂交信号使用Image J(Nathional Institutesof Health, USA)软件进行灰度值测定。

1.6.3 肠道微生态检测 对所有大鼠粪便采用Qiagen的PowerFecal DNA提取试剂进行粪便总DNA提取,用 16S V3-V4特异引物对 DNA 样品进行 PCR 扩增,采用 Illumina HiSeq 2500平台2×250 bp的paired-end 数据测序,通过拼接得到较长序列进行16S分析,结束后对原始数据进行整理、过滤及质量评估,然后进行OTUs列表生成。测序完成后,用FLASH软件(v1.2.7)对数据进行嵌合过滤,并根据barcode序列将序列拆分,各自回归到对应样品;用QIIME软件(v1.8.0)进行OTUs聚类,根据OUTs聚类结果,对每个OTU 的代表序列做物种注释,得到相应的物种信息和基于物种丰度的分布情况;同时计算 OTUs丰度、Alpha多样性指数,使用Unweighted UniFrac进行Beta多样性分析;根据Beta多样性分析结果,使用R软件绘制出主坐标成分分析图(PCoA),并采用在线分析程序LEfSe(http:∥huttenhower.sph.harvard.edu/lefse/)挖掘差异微生物。

1.7 统计学方法

2 结果

2.1 各组大鼠胃黏膜组织病理学结果比较

图1示,空白组胃黏膜组织结构清晰,层次分明,未见萎缩、脱落或损伤。模型组可见黏膜上皮细胞出现变性、坏死脱落,间质水肿,细胞间隙增宽明显,深部细胞排列疏松,中性粒细胞浸润。胃经穴组胃黏膜结构基本正常,浅层有细胞脱落,有少许炎性细胞浸润;对照点组较模型组胃黏膜组织结构损伤程度轻,可见损伤、深部细胞间隙增宽、存在充血及炎性细胞浸润。

图1 大鼠胃黏膜病理学结果比较(HE染色,×400)

2.2 各组大鼠胃黏膜组织NT蛋白表达比较

图2示,模型组胃黏膜NT表达量较空白组显著降低(P<0.01),胃经穴组和对照点组NT表达均显著高于模型组(P<0.01,P<0.05),对照点组NT蛋白表达明显低于胃经穴组(P<0.05)。

注:与空白组比较:1)P<0.01;与模型组比较:2)P<0.01,3)P<0.05;与胃经穴组比较:4)P<0.05图2 各组大鼠胃黏膜NT蛋白的表达量比较只/组)

2.3 各组大鼠肠道微生态分析比较

2.3.1 各组大鼠肠道微生态Beta多样性分析 图3示,空白组、模型组、胃经穴组和对照点组大鼠肠道菌群差异通过PCoA分析进行归类。所有组别大鼠在PCoA图上均能各自聚类未发生重叠,说明各组大鼠的肠道菌群Beta多样性具有差异。与空白组比较,模型组的肠道菌群菌落分部离空白组距离更远,说明差异更大;相比对照点组、胃经穴组的肠道菌群菌落分部距离空白组更近,说明胃经穴组与空白组差异相对较小。

图3 基于OTU丰度矩阵的PCoA判别分析

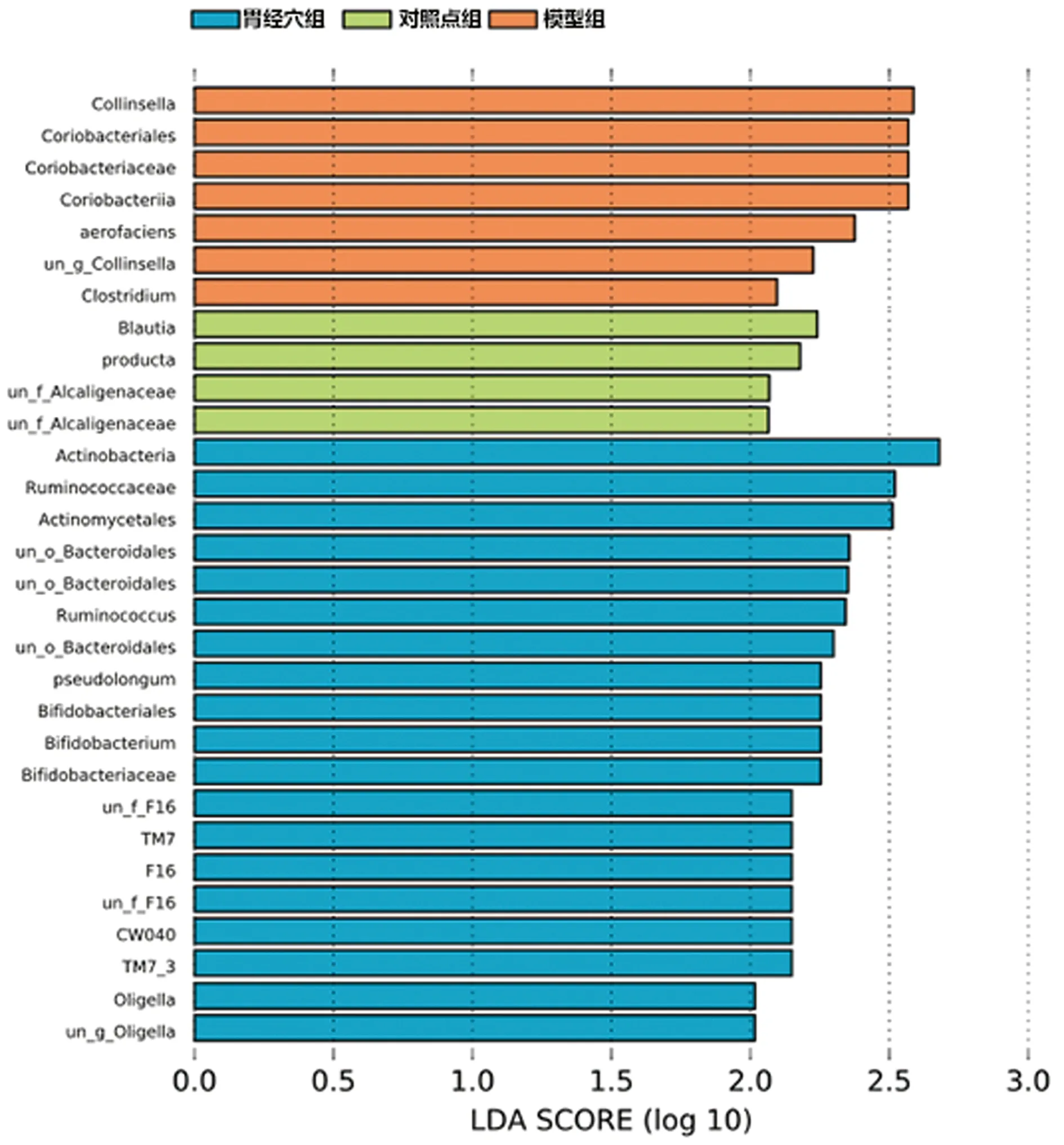

2.3.2 各组大鼠肠道微生态差异性分析 图4、5示,应用LEfSe分析程序,将logarithmic LDA score设为2,大于设定值的为具有统计学差异物种,差异物种跟随组别进行着色,获得空白组、模型组、胃经穴组和对照点组肠道菌群的lda值分部图。从丰度水平看,与空白组比较,模型组中含有较多红蝽菌科(coriobacteriaceae)、红蝽菌目(coriobacteriales)、红蝽菌纲(coriobacteriia)、柯林斯氏菌属(collinsella)、产气柯林斯菌(collinsella aerofaciens)、梭菌属(clostridium),含有较少的孪生菌科(gemellaceae)、孪生菌目(gemellales)和活泼瘤胃球菌种(ruminococcus gnavus),差异有统计学意义(P<0.05)。与模型组和对照点组比较,胃经穴组中含有较多的放线菌门(actinobacteria)、放线菌目(actinomycetales)、tm7门、瘤胃菌科(ruminococcaceae)、双歧杆菌科(bifidobacteriaceae)、双歧杆菌属(bifidobacterium)、双歧杆菌目(bifidobacteriales)、瘤胃菌科(ruminococcaceae)、瘤胃菌属(ruminococcus)、寡源杆菌属(oligella)、伪长双歧杆菌(bifidobacterium pseudolongum)和F16科,差异有统计学意义(P<0.05)。与模型组和胃经穴组比较,对照点组中含有较多的布劳特氏菌属(blautia)、producta目、产碱杆菌目(un_f_Alcaligenaceae),差异有统计学意义(P<0.05)。

图4 空白组、模型组大鼠差异肠道菌群的LEfSE分析

图5 模型组、胃经穴组、对照点组大鼠差异肠道菌群的LEfSE分析

3 讨论

“热证可灸”是指用艾灸法治疗热性疾病,是针灸学的经典理论。早在《素问·六元正纪大论篇》便有“火郁发之”的记载,指用因势利导的方法治疗火热之证。后世的《理瀹骈文》[9]言:“若夫热证亦可以用热者,一则得热行也,一则以热引热,使热外出也,即从治之法也。”明·李梴撰写的《医学入门》[10]也提到:“实者灸之,使实邪随火气而发散也……热者灸之,引郁热之气外发, 火就燥之义也”,说明艾灸用于治疗热证具有深厚的理论基础,并在历代有不少医家付诸于实践。《千金翼方》[11]则指出:“治胃中热病,膝下三寸名三里,灸三十壮。”《灵枢·五邪》云:“邪在脾胃……则有寒有热,皆调于三里”,说明胃腑热证的治疗可选足三里穴。梁门穴位居胃腑门户,属近治穴位亦为足阳明经穴,然“经脉所过,主治所及”。《针灸甲乙经》[12]记载到:“腹中积气结痛梁门主之”,故梁门具有和胃止痛、健胃调中之功效,常与足三里配伍治疗胃脘部疾病。胃热证与现代医学所指的胃炎相对应,表现为胃黏膜的炎性损伤。有研究认为,各种方法治疗胃炎都是通过促进胃黏膜保护和再生活性起作用[13],而艾灸足三里、梁门穴对胃黏膜的保护作用具有一定的穴位特异性[14]。艾灸能通过抑制炎性因子促进胃黏膜修复[15],通过调节胃黏膜保护相关因子,抑制胃黏膜的细胞凋亡,从而促进胃黏膜的修复[16]。

NT是存在于脑和胃肠道中的十三肽,参与中枢神经系统和外周胃肠道的许多生理过程[17]。 研究表明,NT对胃肠道功能具有协调作用,参与胃肠道消化、运动、炎症反应等功能的调节[18]。课题组前期研究显示,电针胃经穴能通过调节NT蛋白表达促进胃黏膜损伤修复[19]。本实验结果中,艾灸胃经穴干预7 d后,下降的NT表达水平得到显著提高,说明艾灸胃经穴能通过调节NT蛋白的表达水平,改善胃热证大鼠胃黏膜的炎性损伤。

胃肠道微生物组成具有多样性,其稳态对胃肠道屏障的组成和疾病的预防发展具有重要意义[20]。本实验中,各组大鼠肠道菌群菌落分布具有显著差异,而胃经穴组与空白组差距较小,说明艾灸胃经穴对胃热证大鼠的肠道菌群菌落分布有调节作用。从肠道微生物物种差异分析,模型组中含有较多的致病菌,如红蝽菌科、柯林斯氏菌属及梭菌属。红蝽菌科家族成员被认为是致病菌,而柯林斯氏菌是其主要分类群[21]。Chen J等[22]研究认为,柯林斯菌的增多能使肠道通透性增加,并且可能导致中性粒细胞聚集和NFkB通路的激活而诱发炎性疾病。而梭菌属其形成的异质群体包含许多密切相关的物种,具有致病性且常导致严重疾病[23]。因此,这几类致病菌增多使菌群结构失调而诱发的胃肠道炎性病变,可能是诱导大鼠产生胃热证的重要原因之一。相比各组大鼠,胃经穴组中则含有较多的益生菌,如放线菌门、双歧杆菌科、双歧杆菌属和瘤胃球菌属。其中放线菌门下的双歧杆菌被认为是肠道中较有益的菌群,具有调节肠道疾病、增强宿主免疫功能和改善消化的作用[24-25]。双歧杆菌科具有多种益生功能,能改善因肠道菌群失调引起的疾病,如便秘、腹泻,减轻因肿瘤坏死因子(TNF-α)和脂多糖引起的炎症反应[26]。双歧杆菌属则对胃黏膜的完整性具有保护作用[27],这些益生菌丰度的上调,可能是艾灸通过调节肠道菌群物种治疗胃热证的机制之一。

综上,本实验通过研究艾灸对胃热证大鼠肠道微生态的影响,发现艾灸胃经穴能显著上调益生菌丰度水平,结合胃黏膜病理形态学及NT蛋白表达检测,证明艾灸胃经穴对治疗胃热证的有效性,说明艾灸胃经穴能通过相关机制对胃热证大鼠起正向调节作用,对揭示“热证可灸”理论的可行性及科学性具有创新意义。