北方的南州與生澀的科段

——《春秋公羊疏》文本生成時代新證

2020-11-27高亮

高 亮

提要: 《公羊疏》文本生成時代是經學史上的一大難題。考慮到此疏可能爲世代積累型,任何證據均只能證明部分文本的生成時代,而非全疏。首先詳考疏中“南州人云道仍有偪陽之類”,發現“南州”在北魏遷都洛陽以前,指今華北大部地區,遷都以後絶少此稱。《公羊疏》指偪陽所在的今魯南地區爲南州,則此部分文本生成時代應在遷都以前,很可能在平三齊至遷都之間(469—495)。其次分析單疏本卷首的“科段”説,發現其所謂科段,非當時成熟的科段。結合上節考證,進一步證明此疏至少有部分文本不晚於5世紀末。

關鍵詞: 公羊疏 生成 時代 南州 科段

宋代以來確立的十三經義疏中,《春秋公羊疏》(以下簡稱《公羊疏》)成書時代的爭議最多。(1)《孟子疏》也存有爭議,但自南宋以來,這些爭議集中在作者是否爲宋初(轉下頁)因與成書時代相關的證據較少,且這些證據大多又無法與特定時代相聯繫,由此推出的結論,尚難信服。故近二十年來,無論我國,抑或義疏研究較受重視的日本漢學界,均未提出新的有力的時代判定證據。《公羊疏》成書時代問題已陷入僵局。(2)(接上頁)孫奭,其成書時代則認同爲宋代,殆無異議。《公羊疏》不僅撰人無法確定,成書時代也飽受爭議,故稱爭議最多。

梳理《公羊疏》時代問題的研究史,我們發現,自北宋《崇文總目》著録其成書信息以來,(3)馬端臨《文獻通考》卷一八二《經籍九》著録“《春秋公羊疏》三十卷”,解題云:“《崇文總目》不著撰人名氏,援證淺局,出於近世,或云徐彦撰。皇朝邢昺等奉詔是正,始令太學傳授,以備《春秋》三家之旨。”北京,中華書局影印,1986年,頁1567下。《隋書·經籍志·經部》(以下簡稱《隋志》)有“《春秋公羊疏》十二卷”,不載撰人及時代。見《隋書》卷三二,北京,中華書局,1973年,頁931。據目前已發現資料,尚不能斷定《隋志》十二卷本是否爲《崇文總目》著録的三十卷單疏本(即南宋以後改編爲二十八卷的注、疏合會本《春秋公羊傳注疏》的義疏原本)。另外,9世紀末藤原佐世《日本國見在書目録》(以下簡稱《見在目録》)著録《春秋公羊傳解徽》(以下簡稱《公羊解徽》)十二卷。見孫猛《日本國見在書目録詳考》,上海古籍出版社,2015年,頁6。日本永仁四年(1296)佚名編《全經大義》(介紹儒家經書概要的入門讀本)引此書,題作《公羊解微》,其内容與今蓬左文庫藏三十卷本《公羊疏》單疏鈔本基本吻合。見古勝隆一《〈日本國見在書目録〉中所著録之〈春秋公羊解徽〉》,《古典學集刊》第一輯,上海,華東師範大學出版社,2015年,頁480—485。據此,今傳本《公羊疏》似最早著録於《見在目録》,然題爲《公羊解徽》,非《公羊疏》,且不記撰人及時代,亦無任何關於成書時代或作者的信息。《隋志》與《見在目録》提供的信息均不如《崇文總目》詳細,故此處暫承舊説,舉《崇文總目》爲例。歷代學者先後提出三種觀點,即傳統的唐代説、清中期以來的南北朝説,以及近現代日本學者的魏晉至唐代積累成書説。(4)唐代説的代表爲《崇文總目》、《四庫全書總目》,今人龔鵬程《唐代公羊學: 徐彦義疏研究》(《興大中文學報》第12期,1999年,頁31)亦主此説。南北朝説代表爲王鳴盛、阮元、洪頤煊、嚴可均、宋翔鳳、臧琳、姚範、包慎言、吴承仕、重澤俊郎、段熙仲、潘重規、姜寧等(宋、段二人主南朝説,其餘皆主北朝説)。積累説代表爲狩野直喜、杉浦豐治、森秀樹等。此外,趙伯雄先生認爲文獻不足,不可考論。此説本身未提出一個成書時代,故應視爲對三説的評判,而非假説。見氏著《春秋學史》,(轉下頁)諸家各有其證,但這些論證的説服力大都略顯不足,以致後人往往能提出有力的反證或從其他角度可通的解釋,(5)(接上頁)濟南,山東教育出版社,2004年,頁335。拙作《春秋公羊傳注疏産生年代考——兼論其作者》(《國學新視野》2012年夏季號,頁117—128)在既有研究成果基礎上,通過《公羊疏》徵引文獻、解經風格兩方面研究,推斷《公羊疏》成書於北朝後期,亦贊同北朝説。(6)如段熙仲先生認爲《公羊疏》徵引文獻中最晚者,爲東晉江熙、范甯及晉宋之際的庾蔚之,故謂此疏當爲南朝人所作。見氏著《春秋公羊學講疏》,南京師範大學出版社,2002年,頁25—26。然而當時南北文獻傳播、彼此學術交流,不以政治對立而隔絶。如北魏崔鴻《十六國春秋》、酈道元《水經注》,於東晉南朝史地文獻多有徵引。故《公羊疏》徵引東晉南朝文獻,並不能坐實爲南朝人所作。又如狩野直喜《公羊疏作者年代考》據疏文指稱《公羊》、《穀梁》爲“二小傳”,聯繫唐代科舉以二傳爲小經的史實,認爲《公羊疏》當爲唐人所作。然而先於狩野氏的清人浦鏜校勘記已謂“小”爲衍文;晚於狩野氏的重澤俊郎《公羊傳疏作者時代考》又列舉《公羊疏》在他處提及二傳時,並無“二小傳”之稱,贊同浦鏜衍文説,且認爲孤證不足爲據。此爲從他處可通的解釋。見重澤俊郎著,孫彬譯《〈公羊傳疏〉作者時代考》,《中國文哲研究通訊》2002年第2期,頁37。這使得《公羊疏》成書時代問題一直懸而未決。作爲總結漢以來《公羊》學成果的集大成之作,成書時代的不明,使學界長期無法將此書納入既有時代背景的經學資源序列之中,(7)十三經義疏中,除《公羊疏》外,其餘大都有比較明確的成書時代及撰人,爲歷代經學研究提供了廣闊討論空間,便利了各經的深入研究。不但涉及《公羊疏》的共時研究無法展開,甚至令在整個《春秋》學史,乃至經學史範疇,對《公羊疏》的歷時考察,只能籠統地歸入思想紛繁複雜的魏晉南北朝隋唐時期,不能獲取較具體的時代定位。因而極大地限制了對《公羊疏》學術價值的評估與利用,浪費了可貴的經學資源。

在討論《公羊疏》時代問題前,首先須釐清一個概念問題。過去學界研究古籍産生時代,習慣使用“成書”一詞;在考證過程中,往往從書中提取一些含有時代因素的例子爲證,從中得出此書的“成書”時代。這種方法存在一個不可逾越的問題,即這些例證只能證明其所來源的部分文章單元(篇、卷、章、段甚至是句)的産生時代,若遇積累成書的文獻,則必然帶有以偏概全之病,所得結論的可信度自然也會下降。换言之,欲考察積累成書文獻的産生時代,沿用“成書”一詞,則有失嚴謹。那麽,研究這類文獻的産生時代時,應當如何表述?我們認爲,不妨使用“文本生成”一詞,理由如下。

首先,文本概念比較自由,(8)如塔爾圖—莫斯科符號學派代表人物尤里·洛特曼(Юрий Лотман)將文本定義爲“完整意義和完整功能的攜帶者”。研究者認爲,洛特曼所謂“完整意義”,可理解爲“文本不僅僅是指自然語言寫成的文字作品,任何一個被賦予了完整意義的客體都是文本。比如繪畫作品、音樂劇、一個儀式、一個手勢乃至無法留存的口頭傳達都可以是文本”。詳見康澄《文本——洛特曼文化符號學的核心概念》,《當代外國文學》2005年第4期,頁42。其涵蓋範圍可大可小,既能指全部内容(即作爲整體概念的“書”),又可指其中部分内容。在使用時,爲區别這兩種指向,前者可稱全部文本,後者可稱部分文本。讀者在辨識、理解這些概念時,不易産生誤解。

其次,生成相對成書而言,也具有概念優勢。成書帶有即時性因素,側重“完成”、“結果”義;生成則含有持續性因素,側重“過程”義。對積累成書的文獻而言,顯然後者更爲適用。《公羊疏》是否如杉浦豐治等人所言,爲積累成書?依據現有資料,尚不能判斷,但這種可能性無法排除。爲追求嚴謹,我們選擇使用“文本生成”一詞,即考證出的結論,只對《公羊疏》的部分文本成立,至於全部文本的成書時代,則須待更多新材料的發現與研究。這是本文與前人唐代説等三種成書時代説的本質區别。

欲在既有研究基礎上推動《公羊疏》文本生成時代問題的解決,在尚無《公羊疏》相關出土文獻可供參考的前提下,只能通過文本細讀發掘容易爲前人所忽略的、藴含時代判定線索的關鍵語句。遵循此思路,在前期研究成果基礎上,(9)筆者自2010年起即關注此問題研究,持續搜集中日學界研究成果,撰有《春秋公羊傳注疏産生年代考——兼論其作者》,《國學新視野》2012年夏季號,頁117—128。我們找到了兩條一直被前人忽視的重要線索,即襄公十年疏文“南州人云道仍有偪陽之類,如逼近之逼”、單疏本卷首問答體疏文中的“科段”説。分析這兩條線索,我們發現,《公羊疏》部分文本極有可能生成於北魏“平三齊”(469)至孝文帝遷都洛陽以前(495)之間,即所謂北魏“平城時代”後期。詳論如下。

一 “南州人云道仍有偪陽之類”考

《春秋》襄公十年經:“夏五月甲午,遂滅偪陽。”(10)《春秋公羊傳注疏》卷一九,阮元校刻《十三經注疏》,北京,中華書局影印,2009年,頁5003上。其歷史背景是晉國率諸侯聯軍滅偪陽國,以其地封宋大夫向戌。《公羊傳》、何休《公羊解詁》無文,《公羊疏》云:“《左氏》經作‘偪’字,音夫目反,一音逼近之逼,而南州人云道仍有偪陽之類,如逼近之逼矣。”(11)《春秋公羊傳注疏》卷一九,頁5003上。日本蓬左文庫藏單疏鈔本《公羊疏》“夫目反,一音逼近之逼”爲雙行小字夾注,前“音”字屬上,與疏文同爲大字單行。“仍有偪陽之類”,無“之”字。見《公羊疏》卷一九,日本蓬左文庫藏單疏鈔本,第四册,葉58B。此條疏文中,“南州人云道仍有偪陽之類”一句,藴含了可證《公羊疏》文本生成時代的珍貴線索,即“南州人”、“云道”、“偪陽”。解出三者涵義,並相互關聯,即可釐清此條《公羊疏》文本生成時代線索。現依次解之。

首先,“南州人”一詞,從經、疏上下文語境中無法直接得知所指何地之人,故此處暫且略過,待下文詳考。

其次,“云道”一詞爲《公羊疏》慣用語,義爲提及、説道。如莊公元年傳:“諸侯嫁女于大夫,必使大夫同姓者主之。”注:“禮,尊者嫁女於卑者,必待風旨,爲卑者不敢先求,亦不可斥與之者,申陽倡陰,和之道。”疏云:“風,猶放也。言使卑者待已放其命,云道有女可嫁,然後卑者乃敢求婚也。”(12)《春秋公羊傳注疏》卷六,頁4830下。阮刻本經傳皆作“于”,今仍其舊。注文“於”、“待”原作“于”、“持”,據阮元《校勘記》改。昭公五年傳:“然則曷爲不言三卿?”注:“据上言作三軍等問。”疏云:“弟子之意,見上文襄十一年時,云道作三軍。今日舍之,應言舍三軍,而言舍中軍,與上文異,故難之。”(13)《春秋公羊傳注疏》卷二二,頁5034上。南昌府學本“據”皆作“据”,引文亦用“据”字。昭公二十三年傳:“吴少進也。”注:“名者,從赴辭也。”疏云:“《公羊》之義,合書則書,不待赴告。而言從赴辭者,正以髡、楹既死,故胡、沈之臣赴告鄰國,云道寡君某甲,爲吴所滅,諸侯之史,悉書其名。”(14)《春秋公羊傳注疏》卷二四,頁5057上。

最後,“偪陽”爲春秋時小國名,故址在今山東棗莊市臺兒莊區澗頭鎮西。又《魏書·地形志》徐州彭城吕縣條下自注云:“(吕縣)有吕梁城、茱萸山、偪陽城。”(15)《魏書》卷一六中,北京,中華書局,1974年,頁2538。可知偪陽作爲古地名,最晚延續至東魏時期。依據上下文,將三個關鍵詞涵義相關聯,則“南州人云道仍有偪陽之類,如逼近之逼”意爲“南州人”仍然會提及偪陽一類(的地名),且讀作逼近之逼。現在疏文只餘“南州人”一詞未知所指,只須考得其義,便可明晰此句之意,而藴含於其中的時代線索即可得解。

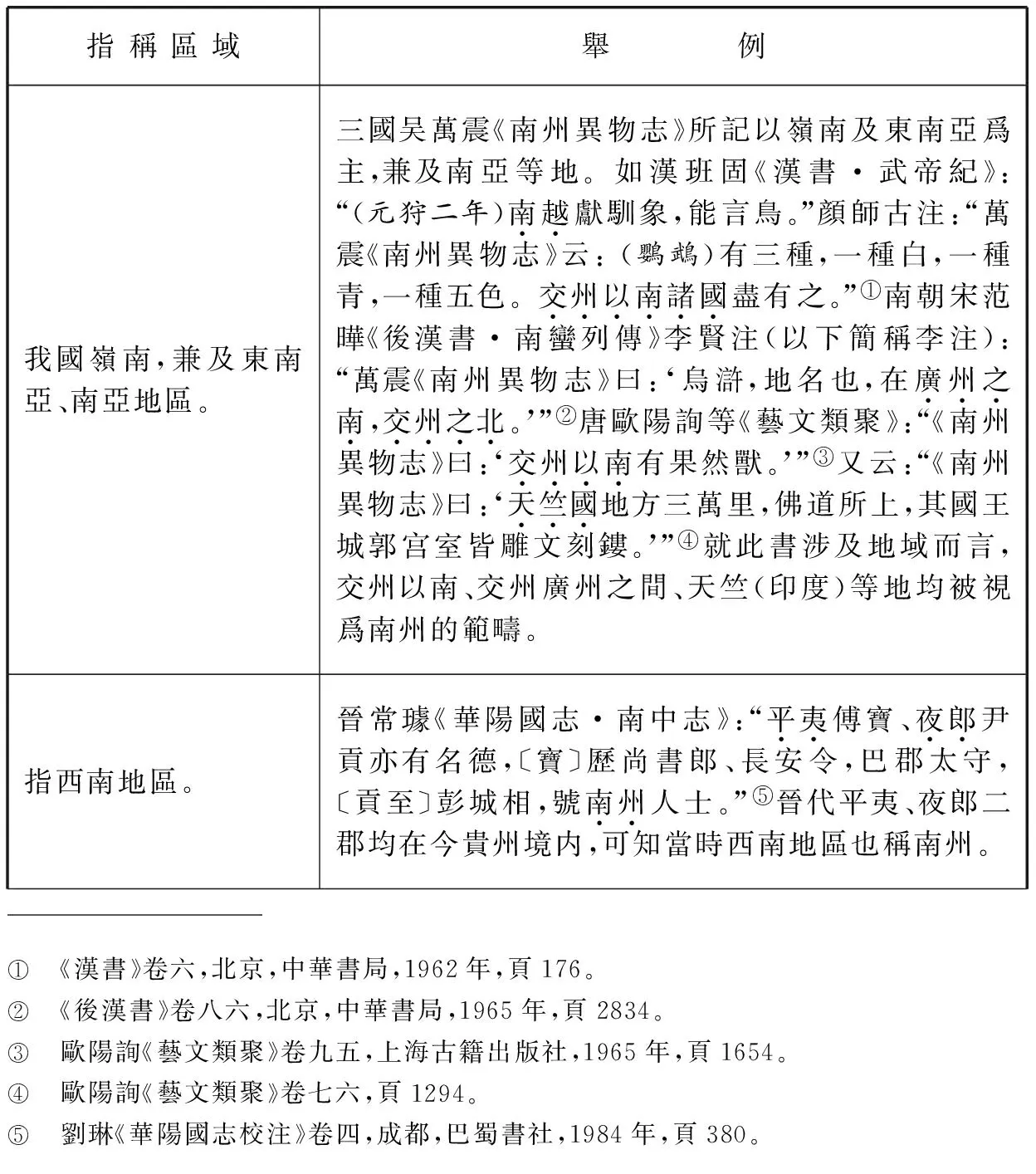

所謂“南州人”,前人也曾提及,但並未細考其指代,只是依字面義,將其籠統視爲南方人的代稱。(16)如重澤俊郎認爲南州人“大概是北朝人對於南朝人的稱呼方法”,《〈公羊傳疏〉作者時代考》,頁20。這當是由於 “南州”常用作中國南方與東南亞、南亞地區的代稱。今就宋以前文獻中涉及“南州”的常見用例加以搜集整理,列表如下。

指 稱 區 域舉 例我國嶺南,兼及東南亞、南亞地區。三國吴萬震《南州異物志》所記以嶺南及東南亞爲主,兼及南亞等地。如漢班固《漢書·武帝紀》:“(元狩二年)南越∙∙獻馴象,能言鳥。”顔師古注:“萬震《南州異物志》云: (鸚鵡)有三種,一種白,一種青,一種五色。交州以南諸國∙∙∙∙∙∙盡有之。”①南朝宋范曄《後漢書·南蠻列傳》李賢注(以下簡稱李注):“萬震《南州異物志》曰:‘烏滸,地名也,在廣州之∙∙∙南∙,交州之北∙∙∙∙。’”②唐歐陽詢等《藝文類聚》:“《南州異物志》曰:‘交州以南∙∙∙∙有果然獸。’”③又云:“《南州異物志》曰:‘天竺國∙∙∙地方三萬里,佛道所上,其國王城郭宫室皆雕文刻鏤。’”④就此書涉及地域而言,交州以南、交州廣州之間、天竺(印度)等地均被視爲南州的範疇。指西南地區。晉常璩《華陽國志·南中志》:“平夷∙∙傅寶、夜郎∙∙尹貢亦有名德,〔寶〕歷尚書郎、長安令,巴郡太守,〔貢至〕彭城相,號南州∙∙人士。”⑤晉代平夷、夜郎二郡均在今貴州境内,可知當時西南地區也稱南州。①②③④⑤《漢書》卷六,北京,中華書局,1962年,頁176。《後漢書》卷八六,北京,中華書局,1965年,頁2834。歐陽詢《藝文類聚》卷九五,上海古籍出版社,1965年,頁1654。歐陽詢《藝文類聚》卷七六,頁1294。劉琳《華陽國志校注》卷四,成都,巴蜀書社,1984年,頁380。

(續表)

(續表)

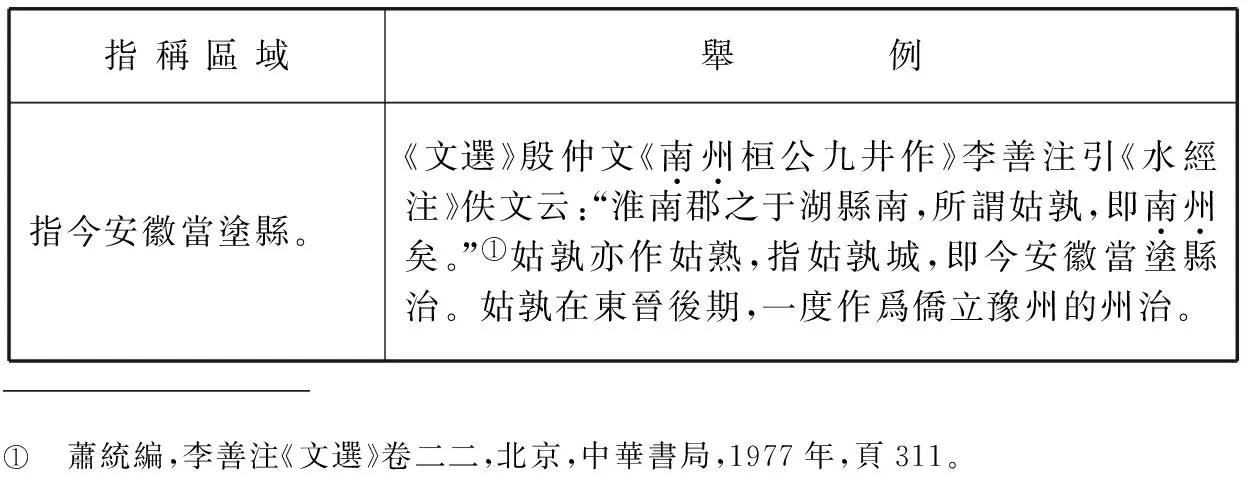

上述七條例證中,“南州”指南方某地。在宋以前文獻中,此是南州的常用義。若據此義,而聯繫上文“云道”等詞義,則“南州人云道仍有偪陽之類”,可釋爲南方人言談中仍舊會提及偪陽一類(的地名)。既云“仍有”,則顯係據疏文作者所處時代而言,即截止到與作者同時代的南方人仍會提到偪陽。(17)《公羊疏》文本生成時代雖有爭論,但都不出南北朝隋唐時期。若如此解,則會産生一個疑問: 爲何南北朝隋唐時期的南方人在言談中,仍要提到一個滅亡於春秋晚期(前563)的北方小諸侯國,或是位於今山東南部的古地名?此與常理不合。如此則不得不考慮“南州”在南北朝隋唐時期是否另有所指。

經過進一步搜尋,我們發現,《魏書》、《北史》中幾條涉及“南州”的記載值得關注。現依年代先後,分析如下。

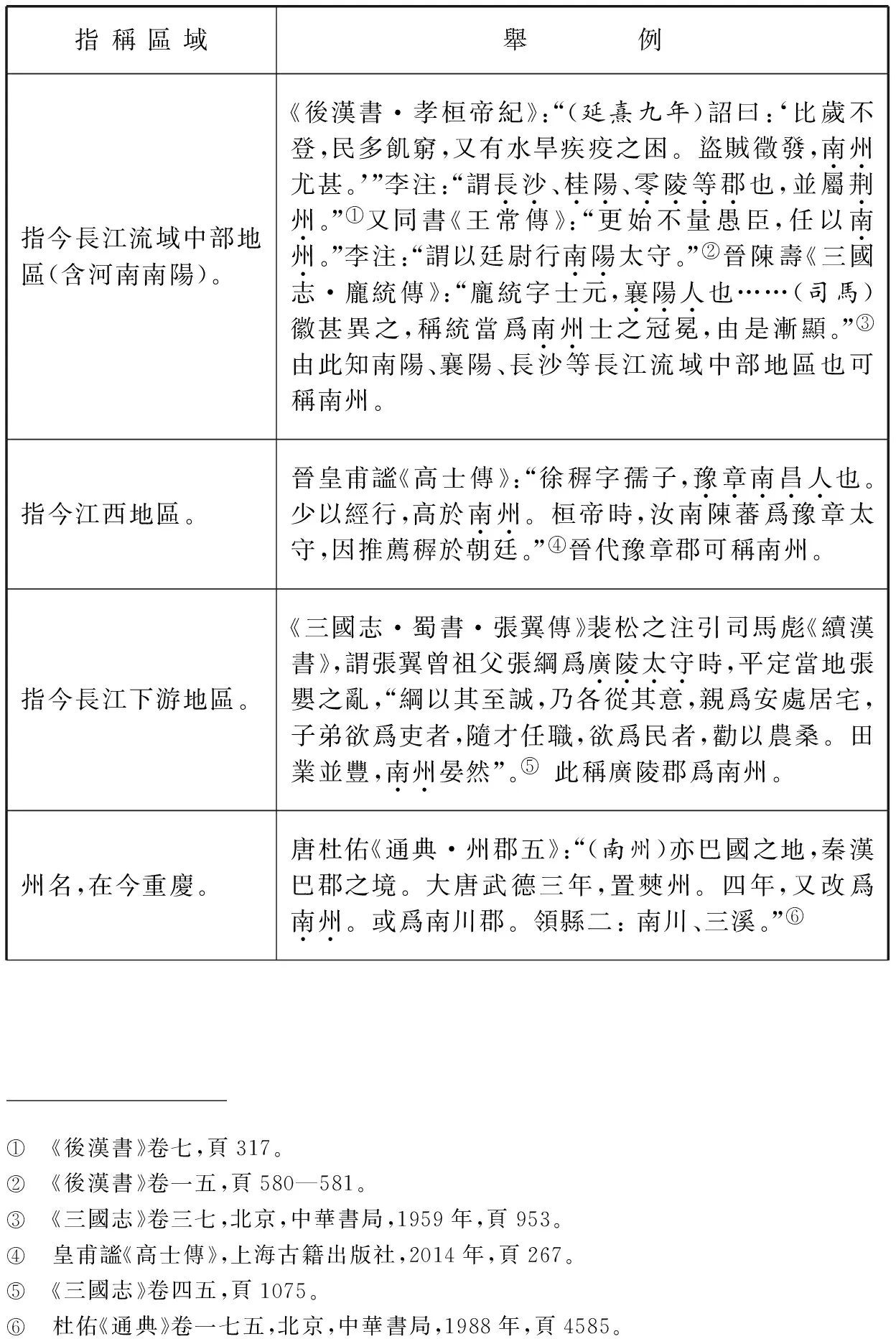

1. 《魏書·張袞傳》:“張袞,字洪龍,上谷沮陽人也……太祖南伐,師次中山……(慕容)寶見書大懼,遂奔和龍。既克中山,聽入八議……袞遇創業之始,以有才謨見任,率心奉上,不顧嫌疑。太祖曾問南州人於袞。袞與盧溥州里,數談薦之。又袞未嘗與崔逞相見,聞風稱美。及中山平,盧溥聚黨爲逆,崔逞答書不允,並乖本言,故忿之。”(18)《魏書》卷二四,頁612—614。張袞既與盧溥“州里”,則後者亦爲上谷人。上谷郡屬司州(遷都洛陽後改稱恒州),(19)上谷郡在孝文帝以前屬司州。太和年間(具體年份無考)分司州東部置燕州,上谷郡遂屬燕州。沮陽是郡治,故址在今河北張家口懷來縣境。崔逞是清河郡東武城人,(20)《魏書》卷三二,頁757。據《魏書·地形志》小注,東武城爲漢晉舊名,北魏至東魏時改稱武城。《崔逞傳》稱東武城,當是沿用舊稱。清河郡在孝文帝遷都前屬相州(遷都後改稱司州),東武城故址在今河北衡水故城縣境。審《魏書》之意,是將張、盧、崔三人都視爲“南州人”。故知在北朝時,今河北中部地區可稱南州。

2. 《魏書·劉潔傳》:“劉潔,長樂信都人也……時南州大水,百姓阻飢,潔奏曰:‘……自山以東,偏遇水害,頻年不收,就食他所。’”(21)《魏書》卷二八,頁686—688。劉潔上奏在北魏太武帝神三年(430)。文中 “南州大水”與“自山以東,偏遇水害”實爲一事,則此“南州”泛指崤山以東各州,即今華北地區。

3. 《魏書·韓麒麟傳附韓顯宗傳》:“(韓顯宗)太和初,舉秀才,對策甲科,除著作佐郎。車駕南討,兼中書侍郎。既定遷都,顯宗上書。其一曰:‘竊聞輿駕今夏若不巡三齊,當幸中山,竊以爲非計也。何者?當今徭役宜早息,洛京宜速成。省費則徭役可簡,并功則洛京易就。往冬輿駕停鄴,是閑隙之時,猶編户供奉,勞費爲劇……臣願輿駕早還北京,以省諸州供帳之費,并功專力,以營洛邑。則南州免雜徭之煩,北都息分析之嘆,洛京可以時就,遷者僉爾如歸。’”(22)《魏書》卷六,頁1338。對照《魏書·高祖紀》,韓顯宗上書在太和十八年正月至七月之間。(23)韓氏上書中提及“往冬輿駕停鄴”,指太和十七、十八年之交,孝文帝駐蹕鄴城事。十八年七月二十日,孝文帝“車駕北巡”,必在韓氏上書提出“臣願輿駕早還北京”之前。見《魏書》卷七下《高祖紀下》,頁173—174。從文意來看,“南州免雜徭之煩”指上文“竊聞輿駕今夏若不巡三齊,當幸中山,竊以爲非計也,何者?當今徭役宜早息,洛京宜速成,省費則徭役可簡,并功則洛京易就。往冬輿駕停鄴,是閑隙之時,猶編户供奉,勞費爲劇”。此文將三齊、中山、鄴城所在地區稱爲南州,可知在遷都洛陽前,南州也可指今山東與河北中南部。

4. 唐李延壽《北史·樊遜傳附茹瞻傳》:“茹瞻字孝博,東安人。南州舉秀才。清朗剛直。楊愔將用之,曰:‘今日之選,不可無茹生。’卒於侍御史。”(24)《北史》卷八三,北京,中華書局,1974年,頁2790。清王鳴盛《十七史商榷》卷六八“茹瞻”條云:“《樊遜傳》末忽附茹瞻,無所係屬,與史例不合。《齊書》無。”北京,中華書局,2010年,頁927。王鳴盛因《北齊書·樊遜傳》無茹瞻之事,故質疑《北史》此段文字來源有問題。然而今本《北齊書》原爲殘本,其餘皆自《北史》等書補,有大段文字散佚也在情理之中,在無旁證的前提下,不可輕易否定舊史。文中“東安”指東安郡,郡治故址在今山東淄博沂源縣境。依文意,東安也在時人所謂“南州”範疇,可知此處“南州”包括今山東中南部沂河上游一帶,今屬淮河流域北部地區。此條“南州”所指與上述韓顯宗條相近,唯年代晚至東魏北齊之交。或許孝文帝遷都後,民間仍保留遷都前的舊稱。北魏遷都以後,將華北地區某地稱爲南州的情況僅此一見。

以上前三例所謂“南州”,均是太和十九年遷都洛陽前之事,第四例是特例。由此大致得出一個結論,即北魏中期以前,時人習稱國都平城以南,今黄河、海河中下游,以及淮河以北地區爲南州,其區域主要包括現在河北、河南、山東一帶,兼及山西中南部,即華北大部分地區。北魏遷都洛陽後,京畿地區即屬過去“南州”範疇,仍稱上述地區爲南州已然不合時宜。(25)在北魏的“洛陽時代”,原來被稱爲“南州”者,已然改稱“北州”。如宣武帝時,城陽王元鸞任定州刺史,大興土木,營建佛寺,煩擾百姓。宣武帝下詔斥責:“而乃驟相徵發,專爲煩擾,編户嗷嗷,家懷嗟怨。北州土廣,姦亂是由,準法尋愆,應加肅黜。”《魏書》卷一九下,頁510。此稱定州爲“北州”。上舉韓顯宗上書中所謂(轉下頁)加之漢化政策推廣及民族融合加深,將上述漢人聚居與漢文化傳統深厚的地區稱爲“南州”等北族色彩濃厚的觀念,愈加不適合各階層對民族認同的要求,故而此稱逐漸減少。雖仍得以保留,但使用頻率大爲降低。時過境遷,至隋代統一之後,南州主要作爲對中國南方東南亞、南亞等地區的指稱,其在北朝時代指華北地區的義項,逐漸淡出語言應用,以致被世人遺忘。後人見及“南州”,大都不知其曾有指稱華北地區的義項了。(26)(接上頁)“南州”的中山郡,即屬定州。考元鸞薨於正始二年(505),其任定州刺史在景明至正始二年間(500—505),則從韓氏上書的太和十七至十八年之間(493—494),至宣武帝初期,最多不過十餘年,因遷都一事,導致北魏的“南北州”觀念,發生反轉。由此可見,進入洛陽時代的北魏,在轉變“華夷”角色,貫徹華夏正統觀念,削減北族因素等方面,令人驚訝得迅速。

依上述推論,則《公羊疏》“南州人云道仍有偪陽之類,如逼近之逼”,是否意爲在北朝時,生活在今冀魯豫地區的人,言談中仍會提及偪陽一類的地名?换言之,當時在華北地區是否還存在偪陽這一地名,並且偪還要讀作逼近之逼,而不音傅?考《漢書·地理志》“楚國”條下有“傅陽”縣,班固自注云:“故偪陽國,莽曰輔陽。”(27)《漢書》卷二八下,頁1638。《續漢書·郡國志》“彭城國”條下有“傅陽”縣,李注云:“《左傳》襄十年滅偪陽,杜預曰即此縣也。”(28)《續漢書·郡國志三》,《後漢書》志二一,頁3460—3461。《晉書·地理志》傅陽縣屬彭城國。(29)《晉書》卷一五,北京,中華書局,1974年,頁451。《宋書·州郡志》、《南齊書·州郡志》傅陽縣並屬南彭城郡。(30)《宋書》卷三五,北京,中華書局,1974年,頁1043。《南齊書》卷一四,北京,中華書局,1972年,頁248。可知由西漢至南朝宋齊,偪陽故地屬傅陽縣。北魏獻文帝皇興年間,慕容白曜平三齊,此地遂屬北魏,其後乃不見傅陽縣建制的記載。唯《魏書·地形志》徐州彭城吕縣條下自注云:“有吕梁城、茱萸山、偪陽城。”由此可推測,傅陽縣雖被廢置,其地歸入吕縣,但偪陽作爲當地的古地名,仍然存在。這正與上文推論的《公羊疏》文意相合。細究疏文,其所謂“仍有偪陽之類,如逼近之逼”,倘若作疏人是南朝宋齊人,當時彭城郡内仍轄成建制的傅陽縣,則疏文自可直接稱“彭城(或徐州)仍有傅陽縣”,而不應表述爲南州人言談中仍然會提及偪陽一類(的地名)。只有當傅陽一帶歸屬北魏後,傅陽縣建制被廢,只留下作爲古地名偪陽的情況出現時,《公羊疏》作者聞知彼地有此古地名及其方言音讀,“南州人云道仍有偪陽之類,如逼近之逼”纔能得到合乎情理的解釋。綜上所述,可推證此條疏文出現年代應在北朝時期,且其時代區間最有可能落在北魏平三齊(469)(31)北魏平三齊之戰始於皇興元年(467),終於皇興三年(469),此處以戰役結束年份爲準。到北魏遷都(495)之間。

二 問答體中的“科段”考

日本學者杉浦豐治依疏文體式不同,將《公羊疏》文本分爲問答體、釋義體、解云體三種體式,認爲三者分别生成於魏晉、南北朝、唐代,最終由唐人將三種體式雜糅,生成新文本,即《公羊疏》,此即積累成書説。(32)問答體指以問答構成疏文的體式,釋義體謂以經注文字中的某某者爲出文的體式,解云體謂先列出文,後標“解云”二字承接疏文。詳見杉浦豐治著,孫彬譯《關於〈公羊疏〉成立時代的考察》,《中國文哲研究通訊》2002年第2期,頁66—67。是説在日本經學界有一定影響,受到森秀樹等學者贊同。(33)森秀樹甚至認爲,杉浦氏關於《公羊疏》中問答、釋義、解云三種文體積累成書之説,是“一般性的理論,似乎從未動摇過。因此,也可以將其認爲是定論”。(轉下頁)田中千壽則通過文本細節分析,認爲釋義體與解云體僅在疏文標出形式(即出文)上有别,二者詮釋特徵並無明顯差異,没有證據表明其分别源於不同時期的文本。(34)(接上頁)見森秀樹著,孫彬譯《關於〈春秋公羊疏〉(一)——成書和校書記事》,《中國文哲研究通訊》2002年第2期,頁85。(35)見田中千壽《春秋公羊疏研究》,北京大學博士論文,2002年,頁58。我們認爲,相比之下,田中之説較爲可信,在尚無確切證據的前提下,釋義、解云二體恐不能看作是時代先後的文本。至於杉浦先生提出的問答體爲魏晉時期文本之説,基於現有資料與研究成果,可試作討論。

《公羊疏》的問答體非常集中,全部位於日本蓬左文庫藏三十卷本單疏鈔本前兩卷,其中55%在卷一之首“春秋公羊經傳解詁隱公第一 何休學”之下,餘者散見於前兩卷疏文中。(36)現存《公羊疏》單疏本有兩種,一爲國家圖書館藏宋刻宋元明遞修本,存七卷;二爲日本蓬左文庫藏單疏鈔本,全三十卷,與《崇文總目》著録卷數吻合。今存注疏本皆爲二十八卷,當是南宋後期建陽書坊在注疏合刻時所改。討論《公羊疏》文本問題,仍須以單疏本爲準,故文中用單疏本卷數。這種情況在現存南北朝隋唐儒經義疏中甚爲特殊。(37)義疏卷首以問答體做文本解題與綜述的情況在中古佛疏中並不鮮見。此時期義疏采用問答體者並不鮮見(講疏中問答體可能更多,但唐以前的儒經講疏率皆散佚,(38)日本奈良興福寺所藏《講周易疏論家義記》,就題名而言,當有講疏因素。興福寺自編的藏品説明中寫道:“這是講解《周易》(《易經》),闡明諸人學説的注釋書的一部分。”表明收藏方也認爲此書含講疏性質。藏品説明原爲日文,此處譯文引自童嶺《六朝隋唐漢籍舊鈔本研究》,北京,中華書局,2017年,頁128注②。然而現有材料與研究成果,並不能坐實此書即講疏。故我們在涉及講疏時,仍沿用傳統觀點,即唐以前儒經講疏率皆亡佚。其詳已不可考),然多散見全書之中(如劉炫《孝經述議》);集中在某幾卷,甚至某條疏文之内者,僅此一見,頗顯突兀。杉浦先生關注到了這一點,並根據《隋志》中記載的《公羊》問答類著作的時代,將問答體生成時代定爲魏晉時期。然而這種觀點是由問答體與魏晉《公羊》問答類著作名稱相近得出,在《公羊》問答類著作散佚殆盡的前提下,僅憑名稱相近即將其視爲文本來源,有失謹嚴。有鑑於此,我們認爲,欲考察疏文問答體的文本生成時代,仍然只能通過文本細讀,從中尋找時代線索。

經過文本考察,我們發現卷一有段文字值得重視。疏文:“問曰: 《春秋》説云:‘《春秋》設三科九旨,其義如何?’答曰:‘何氏之意,以爲三科九旨正是一物。若總言之,謂之三科,科者,段也。若析而言之,謂之九旨,旨者,意也。言三個科段之内,有此九種之意。’”(39)《公羊疏》卷一,日本蓬左文庫藏單疏鈔本,第一册,葉15B。“總”原作“揔”,“個”原作“个”,今據通用字形改。此段答語以“段”釋“科”,將何休三科九旨中的“三科”解釋爲“三個科段”。這涉及到南北朝義疏中的“科段法”。

所謂科段法,即拆分語篇,解析語篇層次。常用方式是將經典文本細分爲多節,各立名義,依照一定次序發揮闡釋,有時還在語篇起始位置作總括説明。這些細分出的節即“段”,所立名義即“科”,統稱科段。每個科段都是一個文意相對獨立的基本單位。

乍看科段與兩漢時期常見的章句相似,但二者在詮釋方式上有根本區别。西漢章句皆已亡佚,今存較早章句爲東漢趙岐《孟子章句》與王逸《楚辭章句》以及可能生成於漢魏時期的佚名《老子河上公章句》。三者的詮釋方式是將被詮釋文本依篇章自有結構分爲大小兩個層級單位,大者爲章,小者爲句,連句成章,合章成篇,在此基礎上分章逐句作通貫性解釋,兼及字詞訓釋。科段則必須講求各節間的次第關係及呈現此種關係的緣由。兩相比較,章句是依語篇原本的行文次序順次解説,而科段則旨在發掘被詮釋文本呈現某種文句排列次第的内在理路。前者如《楚辭·九章》“乘騏驥而馳騁兮”,章句云“如駕駑馬而長驅也”;“無轡銜而自載”,章句云“不能制御,乘車將仆”。(40)黄靈庚《楚辭章句疏證》卷五,北京,中華書局,2007年,頁1633—1634。可見章句是按原文行文次序逐句解釋。後者如《論語·學而第一》皇侃疏:“《論語》是此書總名,《學而》爲第一篇别目,中間講説,多分爲科段矣。”(41)皇侃《論語義疏》卷一,北京,中華書局,2013年,頁1。從疏文來看,皇侃所謂“多分爲科段”,指將《論語》各篇内某一章細分爲幾節,如“學而時習之”下疏文:“就此一章,分爲三段。自此至‘不亦悦乎’爲第一,明學者幼少之時也。學從幼起,故以幼爲先也。又從‘有朋’至‘不亦樂乎’爲第二,明學業稍成,能招朋聚友之由也。既學已經時,故能招友爲次也。故《學記》云‘一年視離經辨志,三年視敬業樂羣,五年視博習親師,七年視論學取友,謂之小成’是也。又從‘人不知’訖‘不亦君子乎’爲第三,明學業已成,能爲師爲君之法也。先能招友,故後乃學成爲師君也。”(42)《論語義疏》卷一,頁2。皇疏“不亦説乎”之“説”作“悦”,今沿承不改。“不亦君子乎”,原無“亦”字,今據經文補。此處將《學而》首章按學習階段先後分爲三個科段,依次解釋每科段之大義及其次第關係。這是儒經義疏中科段法的典型用例。

一般認爲科段法最早見於佛經義疏。高僧講經説法時,爲方便僧衆理解,故分科段,依次解之。中土佛教始用科段法者,前人已言。陳隋之際義學高僧吉藏《仁王般若經疏》云:“然諸佛説經,本無章段。始自道安法師,分經以爲三段,第一序説,第二正説,第三流通説。”(43)吉藏《仁王般若經疏》(T.1707)卷上一,《大正新修大藏經》(33),頁315下。標點略有調整。章段即科段之别稱。依其説,則中土僧人中,東晉釋道安首開科段之法。這種劃分科段的解經方法在印度佛教中也存在,(44)吉藏《法華義疏》云:“尋天竺之與震旦,著筆之與口傳,敷經講論者不出二種: 一者科章門,二者直解釋。如天親解《涅槃》有七分,龍樹釋《般若》無章門,蓋(轉下頁)但中土與印度佛教使用科段法的早晚關係,還需另行比較研究,本文不展開討論。(45)(接上頁)是天竺論師開不開之二類也。”見吉藏《法華義疏》(T.1721)卷一,《大正新修大藏經》(34),頁452中。依此説,則天親解《涅槃經》時已用科段。天親即世親(vasubandhu),約4—5世紀人。龍樹約爲公元2—3世紀人,早天親約二百年。天親與道安同時或稍晚,前者使用科段法係其自創,抑或有更早的來源,已不可知。

由於散佚嚴重,儒家最早采用科段法作爲解經方式者已不可考,但從現存南北朝義疏中,仍可獲得一些線索。現存最早完整儒疏——皇侃《論語義疏》(以下簡稱皇疏)中,有兩段文字值得注意。

其一,《雍也第六》“智者樂水”疏云:“陸特進曰:‘此章極辨智仁之分也。(46)“辨”原作“弃”,據校勘記改。凡分爲三段: 自“智者樂水仁者樂山”爲第一,明智仁之性。又“智者動仁者靜”爲第二,明智仁之用。先既有性,性必有用也。又“智者樂仁者壽”爲第三,明智仁之功。己有用,用宜有功也。’”(47)《論語義疏》卷三,頁143—144。陸特進當指南朝齊梁時人陸杲(?—532),(48)喬秀岩謂陸特進無考。見氏著《義疏學衰亡史論》,臺北,萬卷樓圖書股份有限公司,2013年,頁9注⑨。今查魏晉至南朝梁之間唯一可考加特進的陸氏人物,只有陸杲,所謂陸特進應即此人。比皇侃(488—545)稍早。此係皇疏中唯一提及前人以科段解釋《論語》者,也是現今可考儒家最早的科段用例。

其二,《學而第一》下疏云:“《論語》是此書總名,《學而》爲第一篇别目,中間講説,多分爲科段矣。侃昔受師業,自《學而》至《堯曰》凡二十篇,首末相次無别科重,而以《學而》最先者,言降聖以下,皆須學成。”(49)《論語義疏》卷一,頁1。標點略有調整。依皇侃之意,其過去從師學《論語》時,並無科段之分,至其自作《論語義疏》時,始加入科段。(50)喬秀岩《史論》主皇侃創建科段説。考慮到中土佛教科段更早於儒家,故我們只認爲現今可考儒家科段法起自皇侃。

上述兩條科段用例,看似矛盾,實則恰好爲考察儒家始用科段解經的時代提供了方便。皇侃早年從師學《論語》,未見以科段解經者,説明至少在皇侃早年時(南朝齊梁之際,即5—6世紀),儒家解經當尚未普遍應用科段法。又據《梁書·武帝紀》及陸杲本傳,陸氏於梁武帝中大通元年(529)加特進。皇侃引其言時既稱“陸特進”,則皇疏文本生成理應在此之後。至於陸杲以科段解《論語》,是否早於皇疏草創,尚不可知。即使早於皇疏,也當爲其個人行爲,而非時人解經慣例,否則皇侃早年應習見之,不必在《論語義疏》中特意提及自己運用科段法。换言之,截至梁武帝中期,即皇侃開始撰寫《論語義疏》之前(不早於529年),儒經注疏使用科段法解經者尚不習見,亦即儒家解經時未形成使用科段法的風氣。

就《公羊疏》問答體中的“科段”而言,又不同於佛疏、儒疏中分科析段以詳解經傳注釋之法,而只是借用科段一詞,作爲解釋《公羊》義例的單位,與分解經傳文本的正統科段法迥然有别。若對比皇侃《論語義疏》及隋唐時期儒、釋兩家義疏中的科段,《公羊疏》提及的“科段”顯然是不成熟的、略顯生澀的科段法。倘以《論語》皇疏爲儒家科段法成熟的標誌,則可推論此條疏文生成的時代當早於皇疏,即《公羊疏》中問答體文本生成的時代在梁武帝中期以前的可能性較大。這個推測在時間上與上節考證出的文本生成時代區間(469—495)較吻合。這也可證明《公羊疏》問答體至少與部分釋義體的生成時代相近,表明今本《公羊疏》至少當有一部分至遲在5世紀末已經形成。

上述兩節的考證雖不能全面否定北宋《崇文總目》以來的唐代成書説,但可推論《公羊疏》中部分文本生成時代早於唐代。這就爲狩野直喜、杉浦豐治等《公羊疏》中存在早期《春秋》類義疏成分的假説,提供了有力的新證。

總之,圍繞《公羊疏》文本成立年代問題,我們追查到兩條關鍵線索,即“南州人云道仍有偪陽之類,如逼近之逼”及疏文問答體中的“科段”一詞。首先,通過詳考,我們發現,今本《公羊疏》至少有部分文本至遲在公元5世紀末既已生成,且其最有可能的時代區間當在北魏中期,即平三齊(469)至遷都洛陽(495)之間。其次,分析《公羊疏》前兩卷引用的“科段”,將其與南北朝儒家科段法的發展程度做比對,發現前者的“科段”並不成熟,應是儒家尚未熟練運用科段法時的産物。(51)《公羊疏》的“科段”,近似魏晉佛典注釋中的“義類”。佛注義類早於東晉中後期釋道安的三分科段,科段在創始與發展中,亦繼承義類的因素。既然儒家科段源於佛典詮釋,那麽從近似義類的《公羊疏》科段,到《論語》皇疏,可能也遵循這一發展路徑。由此推論《公羊疏》涉及科段的部分文本,其生成時代當在南朝梁皇侃《論語義疏》(其成書不早於530年)之前。上述考證爲《公羊疏》文本生成時代提供了新的證據,進一步證明了《公羊疏》至少有部分文本生成不晚於北朝中期,且在北魏遷都洛陽以前的可能性很高,從而將《公羊疏》納入與皇侃《論語義疏》相同的、具有明確時代的南北朝義疏序列,爲更準確地利用《公羊疏》中所藴含的思想史資源創造了先決條件。除此之外,我們希望,以本文的討論,對處理可能屬於世代積累型文本的生成時代問題,起到一定方法論意義上的作用。由此改善在利用先秦以及漢以後成書時代具有爭議的文獻材料時,缺乏對生成於不同時代文本的區分意識的問題。