质料与人本:明中后期通州、张家湾等处的砖窑厂

2020-11-26连冕

【摘要】明代通州、张家湾以及京师一带的砖厂、窑厂相关情形,尤是其等于明中后期的可能运作,学界迄今不仅缺乏充分的研辩,甚至少有问津。另外,嘉靖、万历年间,随着通惠河水道疏浚而逐步建立起的对通州、张家湾地区漕运仓储、物料收放均发挥过行政治理上的统合作用的通惠河道衙門,同样为明史研究的空白。事实上,以《工部厂库须知》的深度钩沉为主线,能够寻获涉及砖厂、窑厂、通惠河衙门的各类历史片段,揭示相关机构的地理、演变和操持,以及实际产品尺寸、收储等诸多未曾揭示的过往。

【关键词】地理;行政;物料;制作;管理

长期以来我始终认为,艺术学研究于实际执行时,需要高度重视并科学研辩那些微观问题。微观是艺术彰显自身魅力的关键所在,可以说无微观即无艺术。然而,我们从其他各学科领域回望艺术学,又会发现艺术的微观往往无法独立构成其自洽场。也就是说,艺术之微观倘从现代学科分野的角度论,事实上乃建立在其他学科的发展规律和自洽行为进程之中的。这一点在艺术学的子学科设计学领域里,表现得尤其突出、明晰。后者所研究的,无一不是其他学科涉及的内容。以此论之,当人们置身其内时,往往很难判明艺术学,或者哪怕就是设计学到底有着怎样的独立、自为的边界。我认同这是一类别致且主动的跨学科现象,且若没有跨学科的存在实力和价值,即便怎样在年轻的艺术学所谓“领土”上高呼创新口号,其根底还是存在着层层破绽。

同时,还必须正视这个问题的另一面,即当前的艺术学,尤其是艺术历史和理论研究中,有着强烈的历史学化、考古学化、宗教学化、人类学化、政治学化、哲学化的倾向。从整体格局上,我不反对这类倾向,甚至认为应当支持并鼓励以各学科的坚实支撑作为艺术学的必备研究阶梯与工具。只是一如我所理解的那样,艺术学彰显个性规律的前提,恰恰又当体现于选取怎样且合理的例证,并在借助其他学科成果的同时,展开复合式的精细描述,以图深刻、谨严地印证那种必要的学科自洽。

据此,近年我更寄望于筛选一批“罕传”文献,进行类似的学术探索,其中宜兴何士晋等人汇纂的《工部厂库须知》(以下简称《厂库须知》)及其所触及的明中后期炫目诡谲的社会史,正是一组不错的考辨对象。而它所点出的彼时通州、张家湾以及京师一带的砖厂、窑厂相关情形,尤是它们的可能运作,不单人文地理、经济制度等学科领域需要多多留心,更是艺术史包括设计史亟待直面的难题,可惜学界迄今不仅缺乏充分的研辩,甚至少见问津,以致我们无法说清哪怕是所谓最粗贱的瓦墁、灰浆的来历与变化。另外,嘉靖、万历年间,随着通惠河水道疏浚而逐步建立起的对通州、张家湾地区漕运仓储、物料收放均发挥过行政治理上的统合作用的通惠河道衙门,更处在多种专科史,譬如明史研究的空白区域之内。事实上,以可能是目前世界范围内尚存的较早的一部,由国家匠作、储运、监察等机构共同编纂的物料稽核手册《厂库须知》的钩沈为主线,能够寻获涉及砖厂、窑厂、通惠河衙门的各类历史片段,最终揭示相关机构的演变和操持,以及产品尺寸、收储等诸多未曾揭示的过往。

在此主题下,我们业已发表的篇什,重点讨论了明中后期砖木、水道和通州、张家湾一带关隘,对于中央营建,特别是所涉及的大宗生产资料存放、输送等的实质影响。其主要目的就是披露出一个被完全忽视,甚至常与清代同名机构混作一谈的明代衙署—皇木厂。换言之,不论在政治还是法令,也不论在社会还是建筑等诸多专门研究领域,学者们普遍囿于基础档案文献等方面的相对匮乏,于深究具象物质文化时,无法做到有价值的微观切近,比如探讨皇木的收储与规模、木厂的地理与存续,以及征役和浅铺、广利闸并大通关等之间,看似杂错却又必然且持续互动的隐秘联结。[1]

一、张家湾料砖厂

早在万历十二年(1584)下半年,为修朱翊钧寿宫,葛昕等曾议造砖、瓦诸事,比较明确地提及了本篇将触及的几处砖厂,即称为“大通桥、张家湾砖厂”,这虽与《厂库须知》中的“大通桥砖厂”可基本对应,但又说明大通桥与张家湾当各有一处砖厂,其大致方位是:张家湾在通州南界,乃北运河干流上重要的汇水区域,而大通桥在京师城墙东南角,系通惠漕河彼时的北界(图1)。更特别之处还在于,葛氏提到取用装运木、石等料车辆“在湾厂”,并应“责令通惠河郎中差派,在内厂分拨见役车户承运。但本部及湾厂原额官车数目不多,分运石、木不敷应用”[2]。这里出现的“本部”,通览文意,当即工部。另据《万历起居注》万历十一年(1583)九月十七日记,彼时葛氏应仍为工部司属官员,在神宗阅定寿宫吉地礼成后曾升俸一级。[3]比照如此的、位在同一篇前后相隔三个段落的表述内容,一定程度上还可以将其所说的更偏近非专名化的“湾厂”,初步认定为“张家湾砖厂”的简称。不过,起码在万历后期(约1605—1619)的《工部厂库须知》里,关于张家湾的砖厂,哪怕是我们下文将重点讨论的“料砖厂”,也只有一条神宫监修理社稷坛时,春、秋两季取用几块方砖之地的简单说明[4],惟大通桥砖厂倒算常见。

有研究者提出,通州至京师一段,明代曾存通州砖厂、张家湾料砖厂、通州修仓分司、大通桥砖厂、方砖等厂数处砖料存放机构,且弘治年间(1488—1505)通州砖厂逐步废弃,该区主要收储砖厂转为张家湾料砖厂。[5]其所称“通州砖厂”事,或本自雷礼《国朝列卿纪》对于余姚陈雍的一段载录:陈氏弘治元年(1488)“授工部营缮司主事,修通州仓,兼理张家湾砖料。砖厂原在土桥,改迁水次,至今便之。”这里所谓“至今”,当在雷氏书成的嘉靖后期(约1552—1566)。[1]而具体迁址时间,据《明孝宗实录》最早也要到弘治三年(1490)正月壬申左右,因此时方见该事被郑重地记载下来:“命改建料砖厂于长(张)家湾之浑河口,以工部主事陈雍言‘旧厂去水次颇远,军、民船运纳料砖不便,故也。”[2]不过,《厂库须知·修仓厂》的“小序”仅论及有“营缮司注选主事,三年,专管京仓修理事节”,未涉通仓。而通州仓廒的修理,《厂库须知》已归入都水司通惠河道,于是就有了该河道“小序”中那一段很别致的写法:掌通会(原文即此字)河漕政的都水司奉敕注差员外郎,兼管修理通州仓廒,并湾厂收发木料事。[3]也就是说,如果陈雍弘治初的履历记述准确,那么到了百余年后的万历中后期(约1589—1619),修理通仓并物料诸事表面上由营缮司转移到了都水司,原先兼理的砖厂换作湾厂,且以通惠漕河为核心实现行政归集,并由较正六品主事高一级的从五品员外郎统辖,而该衙门的行政地位自然也因之得到提升。不过,这里关于砖厂仍有些尚待详考的历史细节,如陈氏迁厂前的名称可否被直接叫作“通州砖厂”,前揭研究者引述清代材料认为其又称“石坝砖厂”,可从《列卿纪》描述上看,是否应称为“土桥料砖厂”,或“土桥砖厂”?而陈氏修通仓时“兼理张家湾砖料”,到了通惠河道治下,似乎曾受皇命改建、弘治之前即已存在的“张家湾料砖厂”竟渐行隐没,该衙门倒又成了兼责湾厂木料储用事。

对于通州或是石坝砖厂的情况,其实《厂库须知》亦有记录,但与皇木厂、料砖厂相同,只见一次且更趋模糊。该书在《通惠河·年例支用钱粮》内仅有的两条,专有一条简略谈到修理通仓事,包括每年修廒、参与官军的数量,以及兴工头尾时程、歇工办料和消耗计费,涉及木植、磚料处则言:

应添木植,取于厂、局,不敷,量行买办。砖料,石坝砖厂折缺内取。如,南来砖少,烧造“黑城砖”用灰瓦钉、麻苇草等物,出自军办料银。每年,除木植、砖料,于厂、局取用,其买办物料,大约计费六七百两为率,俱出本司征、贮。各军料银,并不赴节慎库关领。[4]

除此之外,目前已知对这个石坝砖厂的清晰记录的确十分罕见,似乎仅见清初《古今图书集成·方舆汇编·职方典·顺天府部》内《汇考九·顺天府公署考》合载的各府县志中,通州项下有云:其“在北门外稍东,今存墙垣”。其前后另有“张家湾巡检司,在土桥西”“大官厅,在石坝,旧名督储馆”“右司把总署,在皇木厂,在湾北”“提举司,在广利闸,今废”和“料砖厂,在湾内,本属工部修仓主事监收砖料居之,今久废”等数条,不过也成了一套搜罗明代当地主要衙署于清初相关情形的关键记叙。[5]借此观之,石坝砖厂位于通州,当在石坝码头周边[6],与明弘治前的土桥料砖厂以及张家湾料砖厂并非一处。至于“土桥砖厂”,清末的《通州志·村镇图》中倒是登记了土桥和砖厂两处,均距张家湾北部不远[7],但因其材料晚出,这里不做引述。

目下,结合嘉靖《通州志略》,此处暂先搁置对于永乐至弘治间“新开路”料砖厂前身的考辨,陈雍以及弘治三年的改建,应该就是从“新开路”某处迁址到了张家湾广利桥西的浑河河口[1],因为《志略》已有记录该厂“原置于新开路。弘治间改于广利桥西,属工部,管修仓主事监收砖料居之”[2]。而“新开路”或不过乃《国朝列卿纪》中所称的张家湾土桥一带某地,毕竟晚出的康熙《通州志》也曾记录该区域内确有“新开路”的存在,彼处有一崇教坊草场,距州城南8里[3]。值得注意的是,我们非常重视的万历三十三年(1605)左右成书的《通粮厅志·河图》中,其《白河源流图》首图(即该书“图四”;下文简称“通厅《志》”)上,通州新城外已见有代表新开路、抽分局和土桥的品字形排布的三个方框(图2),参考康熙《通州志》,还可印证我们曾经推断的“通厅《志》”图为右北、左南的版式无误,而图中新开路东南方向的抽分局业已临河,土桥则更在该局的西南,即位于新城和新开路之南。更重要的是,就《厂库须知》所见,通州北门外的石坝砖厂到了万历末仍未终止运转,名称和贮藏上当也与料砖厂有所区别。不过,前述《厂库须知·通惠河》内所称通仓修理所需砖料,竟也在石坝砖厂取用,这与嘉靖《通州志略》所述张家湾料砖厂乃工部“管理修仓主事监收砖料居之”形成了不小的功能重叠。因为我们前已讨论过,康熙《通州志》明确言及,抽分厂和管理修仓事均于嘉靖初疏浚通惠河后,逐步并入该河道衙门,其云“提督通惠河道”的存在当溯至明嘉靖初,即“因浚河告成,差都水司郎中督理河道。后裁抽分厂御史,又裁修仓主事,并以两职事务隶之”[4]。那么排除《厂库须知》使用旧日文牍的可能,到了万历末叶,就事权的分属上论,通惠河道恐怕还控制了石坝砖厂。从历史功能传承的角度看,通惠河衙门还有其一贯掌握着的料砖厂,同样可视作修仓配合。

重新回到明孝宗年间,即弘治九年(1496)十月,渭南刘汝靖出任营缮司主事,“督修通州仓厂,兼收放张家湾砖厂料。而二厂皆有中贵人兼辖,十六卫官又习近京畿,骄纵有素”。不过,据武功康海所撰写的这篇《奉议大夫工部虞衡清吏司郎中致仕刘君墓志铭》言,刘氏居官三年,竟“无敢梗者”。康氏于该《墓志铭》另称:其个人曾见过的邃庵撰《通州改建砖厂记》片段,内录刘氏“以旧厂去河五六里,舟不能达。砖至,又顾车转般,每万计费八十两”[5]云云。然而此《记》或已佚失,未睹该篇全文前,其所谓通州砖厂会否乃石坝砖厂,抑或就是张家湾料砖厂?另外,刘氏治下的那一次新旧厂址的变动时间、地点等信息仍相当模糊。不过,据此可知通州各砖厂和皇木厂一样,有不断易地重建的情况,其行政动因亦为南砖水运后程改为车转之不便,且盘费过高。而其他重要信息还包括仓厂、砖厂事务彼时均有内监兼辖,且驻守卫官更是长年不受约束地横行无忌。

20余年后,约在正德十五年(1520),通政司右通政杨果为通州工部修仓分司撰写《题名记》,开篇即云该修仓厂位在通州新城西南,设主事一人,兼责多头,如实际参与了正德中赵璜等转运大木事,以及修缮南巡舟船,和董理土桥、南溥二闸,“惟修仓、掌收砖料为专职,所以重储、营国也”[1]。亦即与修仓协力的砖料事务,传统上皆由工部修通仓主事全力承担处置,但直至嘉靖二十二年(1543),那个被后来的万历《明会典》同样记录为“张家湾料砖厂”的机构[2],仍未得到一部分驻扎通州管理修仓和砖料的营缮司注选、三年考满的主事的关注。比如,始兴谭大初于是年任此职,其《谭次川自定义年谱》仍仅议及“砖厂”,而不见张家湾“前缀”。依此,有理由认为,这是由于彼时通州的砖厂即石坝砖厂或仍存续。谭氏记述如下:

砖厂有中官六七人,嘉靖七年以前,与司官同收、同放。及裁革,专之者,主事也。然出纳之际,宿弊丛多,中官虽不与其事,不免请托。且密迩京师,勋戚、厂卫视为奇货,大率意在冒破、干没,不顾亏损官帑。……若砖料,旧例,凡粮船一只,带砖九十六口,民船则随大小为差事,既丛琐,弊尤难稽。每临清至通州,虽有原来号簿,但先后、多寡难以齐一。又有外河经纪,自张家至通州厂而言也。有里河经纪,则自通州过闸,至大通桥而言也,堆垛漫无统纪。[3]

嘉靖七年,作为清初史学家即已梳理出的核心时间点,乃通惠河在明中后期成功浚通之际[4],内官竟也看似巧合地于此刻退出砖厂,改由工部营缮司主事专责修仓和砖料。暂不论中珰、勋贵、厂卫仍对之觊觎,谭氏所描述的那种几乎是彻底依靠水运抵京的输送方式,势必触发行政操作上不小的改变。其重大者,恐怕得算出现了承担当时从张家湾到通州厂(应即通州修仓厂),以及由通州入通惠河,再转至京师东南城墙傍大通桥的、稳定的“闸河经纪”,并最终在此经济行为基础上,催生出了我们将另有专文讨论的通惠闸河的统一调度机关“通惠河衙门”。这从侧面说明,原先以张家湾、通州为节点的河路砖料的陆路转送通道,已逐步为通惠河替代,其大宗者能够较简便地直抵大通桥了。由此,也就产生了新的麻烦—仅大通桥一处砖料便可谓“堆垛漫无统纪”了,通州等处河道沿岸的混杂怕是愈发不堪。

二、大通桥砖厂

再比对《厂库须知》,至万历后期,显然大通桥砖厂意义重大。由正五品郎中聂心汤与从七品给事中何士晋共同署名的《营缮司条议》里,甚至直接表明“临清厂,每年烧造‘年例砖一百万个,运至大通桥砖厂堆放”。其等更曾于明万历四十二年(1614)查明,该厂竟存砖三百余万个,乃至“厂无隙地”[5]。这般大规模的砖料制作后的转送、贮放,令人不免对彼时张家湾料砖厂的存续情况生出疑窦。倘再结合我们关于张家湾皇木厂的讨论,不难推知,万历后期张家湾料砖厂的功能应已衰弱,或有了同皇木厂联合运作收储的倾向。《厂库须知》中最常见的“湾厂”叫法,当又是对此二厂的统称,最终指向了那个超出万历初《明会典》之外的新衙门—通惠河道。可以说,《厂库须知》记载的时段,统摄神木厂及临清砖厂的营缮司管差员外郎,理论上还需都水司通惠河道所辖张家湾皇木、料砖厂,以及营缮司控制的大通桥砖厂等做收放配合。而实际操持中,营缮司则仍能较系统地掌握着砖、木等营建原物料从烧造、采伐到运输、收储的全过程,只是其间势必又会在事权上和通惠河衙门发生必然的争夺。

之所以如此判断,是基于通惠河衙门在《厂库须知》中颇为关键的提示话语,即营缮司专章内“年例钱粮·一年一次”项最末有一组三条、与其余各条均相对独立的内容,涉及“临清砖厂烧价”“通惠河经纪运砖脚价”及“修理京仓”[1]。这虽是营缮司旧有之职责,不过起码在《厂库须知》系统中,通惠河道已被设置在都水司内,除了京仓和“神木厂”兼摄的、未见清晰叙述的临清砖厂,营缮司据此三条即可于行政法理上,与都水司通惠河道共同兼管“湾厂”。再联系前述嘉靖七年后的槽河里、外河经纪相关情形,嘉靖九年已草成的《通惠河志》之编者,也就是嘉靖七年主持修浚通惠河的御史、后来的处州知府吴仲曾说:

经纪二百名,专管剥运粮米。张家湾旧有起粮经纪,听与运军自为相识,往往诓拐脚价,负累官军。嘉靖八年(1529),该臣题奉钦依,拣选充当,真可行之,永久而无弊矣。[2]

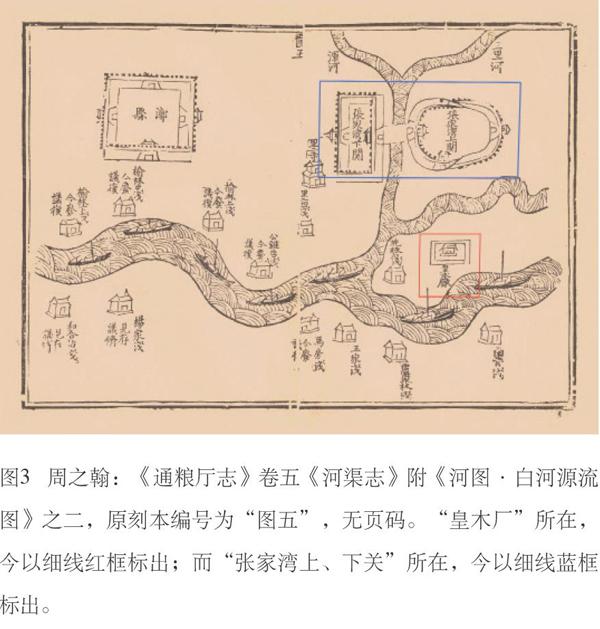

这或可印证后来的通惠河道也存在着类似吴氏等人那样的操持—将漕河彻底浚通前后即已出现的相对自发、民间的经纪行为,全面纳入官家挑选与监理,水路米粮、木材、砖料等最终可以链条完整且几无阻断地,归口由相对单纯的,一个或有限的几个专门衙门及相关人役全责传送,最终运抵京师城门下囤积,一如《明史·运河志》所言:“自此漕艘直达京师,迄于明末。”[3]如此一来,张家湾料砖厂的行政功能势必因之下降,通州抽分竹木局和下属皇木厂,以及修理通仓主事与其一道,可以顺理成章地被纳入到通惠河衙门,呼应了万历《明会典》记录的,嘉靖四十三年(1564)“裁革通州修仓主事,行管通惠河郎中兼理”[4],进而成了将工部营缮司职属转至都水司的一个前期表现(图3)。通惠河衙门最终将被视作专管京师周边漕河沿途诸般事务的职权与事权相对整齐的行政枢纽,反映了明后期衙署、厂库等的设立,有着基于实际自然地理与操持模式变动而出现新的归集化倾向。

至于那个应是为规范处置并合理运用散堆南砖才建立的大通桥砖厂,推测其上级管理机构当亦一度包括通惠河衙门。遗憾的是,目前真正谈及此厂相关信息的,仅前揭葛昕《集玉山房稿》首篇一处及《厂库须知》内三处。惟结合两者论述可做些初步归纳:大通桥砖厂至迟已于1584年存在,上距1528年漕河水道再次全面贯通约55年,再考虑到谭大初1543年的抱怨,那么这之后40年间的某一刻,便是大通桥砖厂建置和张家湾料砖厂衰弱的节点。而大通桥砖厂至万历末,更可能较全面地取代了先前通州石坝砖厂和张家湾料砖厂的多数职能。那么,万历末时提到的所谓“湾厂”,名义上怕只能是“张家湾皇木厂”了,因为通州、张家湾一带砖厂对于砖料的“驿站式”收放功用,业经汇总转往大通桥。

倘参考前揭康熙《通州志·漕运志·设官》相关信息,此一“行政归集”进程,即先兼并抽分厂,再裁修仓主事,与我们讨论过的万历前、中期(约1573—1604)的《顺天府志》记录却又有抵牾,通州彼时似仍存抽分竹木局等[5],万历后期的《厂库须知》更是可见多达近30处关于“通州抽分竹木局”的载述,且较集中于“掌天下山泽、采捕、陶冶之事”等的虞衡司内[1]。另外,见载于《涌幢小品》,在更早的嘉靖前、中期(约1522—1551),工部主事王梃却还在归咎没有滨河设置“竹木厂”,令竹木验收等事相当拖磨、消耗。[2]换言之,暂不论王氏期待建立何种机构,可以想见,头尾起码约四五十年的时间里,通州、张家湾地区先是逐步在水次重新建立起了规模化的官府验收竹木、砖块等原物料的相关衙署,后又裁撤、汇集到了通惠河漕政衙门,只是通惠河道对于各类基础物料的实际管治力似乎始终不甚强大。

从表面上看,这是由于愈加细分的特大宗、多物料之转运和存放,有其相当的技术控制难度所引发,但究其本质,恐怕还是根源在于水、旱两灾的交替与频仍。据历史气候学者的分析、总结,明时虽建文二年(1400)前华北地区“较今偏暖”,但之后100年又偏冷,纵然期间的弘治十三年(1500)至隆庆四年(1570)还“存在一个近70年的相对温暖期”,不过全国总体格局还是偏向干冷,1570年后即转向寒冷。而即便长期的连涝出现在嘉靖四十三年(1564)至隆庆五年(1571)、万历元年(1573)至万历八年(1580),可华北地区总体仍偏干燥。至于明、清黄河以北极旱时期又以明代所占最多,成化末年至弘治初年(约1485—1490)乃15世纪最旱阶段,40年后的嘉靖初年(约1522—1526)至万历前、中期降水增大,又出现了“较之过去2000年的平均态势,已属偏濕”的情形,不过却在万历二十八年(1600)起逐步进入干旱阶段,“大旱事件频现”,最终于明末出现连旱—“有可能是中国东部地区过去2000年最为严重的一次持续性旱灾”,并在崇祯年间(约1628—1644)达到最夸张状况。同历史阶段上的总体干湿格局,“明代华中、华南旱涝变率明显比华北小”。[3]自然气候的易动导致各年木料、石料伐采量高下不等,砖料等制作还将被人手等烧造条件变化所左右,不消说备受水系径流变化影响的粮农作物耕种、灌溉和转运、贮藏,且再看明中后期越发激烈且影响久长的内外大型战争,这所有的波折终将密集影响到全国跨流域漕、河系统,并触及微观上通州、张家湾暨通惠河沿岸大、小衙门的行政隶属关系及其实际经理效能的表达。

比如,嘉靖初恰好进入“湿季”,通惠河的再次修浚和全线通漕成功,显然与此密切联系,那么皇木厂、砖厂等的搬迁,势必也是随着干、湿年份导致的河道盈缩的剧烈变化而起,中间还可能牵扯洪涝、径流消退后民众在裸露滩地、河床上进行垦殖,而旱灾时还多了针对水渠、堤坝等的悄然破坏,以图获取更多水源。故此,崇祯时期通惠河是否始终,又或如何做到全程顺利行漕,看来与其衙门的行政处置水平能否全面发挥一样,还是个需要再做深度考索的问题。聂心汤、何士晋撰写的《厂库须知》内《营缮司条议》亦曾透露,万历四十二年(李三才“皇木案”发),为清查积弊,该司“差官赴天津、通湾沿河一带寻觅”,发现竟有派烧苏、松七府的“金砖”,以及徐州等处采办的“花石”皆被大量抛毁于彼处。[4]现在想来,解官、车户等虽难脱其咎,不过个中原委,多也与万历后期旱灾导致水运便利顿失,沉重物资的转运已超出陆路车载和人力所能承受的极限,弃置、遁逃成了低层属官和劳动苦力们的必然选择。

三、通州黑窑厂

我们再考察《厂库须知》中,短短一篇通惠河衙门操作规范内,前已引用的那段关于通仓修缮指引,尤其是“如,南来砖少,烧造‘黑城砖用灰瓦钉、麻苇草等物,出自军办料银”一句。换言之,为执行修仓,当漕运不济、水路砖料匮乏时,还需自行组织烧造。既有烧造,势必需要砖窑和窑户,但以各个具体制备名色作为核心叙述框架的《厂库须知》系统内,并未对通仓砖窑有过记载。

目前,当属地志类材料的《(嘉靖)通州志略》倒是较早对此进行了初步描述。其《漕运志·仓厂》记载了在城东南8里的东黑窑厂、在城西南20里许的西黑窑厂,以及分别位于旧城南门西、新城南门西、新城西门北的东、南、北三个“有官地”的土坯厂。不过,在编修《(嘉靖)通州志略》时,因早年烧造费用过大、土性粗恶,东、西两黑窑约已于嘉靖年间(约1522—1566)停烧,东窑改为收发官、民船顺带砖料,以此便利储用。[1]再就东黑窑厂的可能地理位置推测,其与前揭康熙《通州志》所述“新开路”旧料砖厂位置颇似,故无法排除料砖厂与东黑窑厂一度同址,又或是因烧造停顿而逐渐南迁于张家湾一带滨河区域。惟《(嘉靖)通州志略》所云的料砖厂弘治间易地改建,现在想来诱因之一当系旱灾,那么东黑窑减烧的起点,或可提前到弘治末年至正德初年。而嘉靖前期雨水日益丰沛、转漕顺畅,张家湾各厂的行政效能亦基本趋于稳定,大通桥砖厂则估计至迟到万历前、中期随着闸河水量大增,得以全面取代张家湾料砖厂成为核心砖料存放地。

今再查万历后期《通粮厅志》,同样记录“备修仓之用”的窑厂情况,据其转引嘉靖《通州志略》,可以确认《通州志略》里漫漶的嘉靖年间东黑窑厂停烧的准确时间即在嘉靖七年后。[2]《通粮厅志》还补充登载了窑户服役及砖价的一些细节:如窑户仅八名,而烧造铺廒用砖领银,从万历九年(1581)起的每块0.02两,经万历十一年(1583)改定为砖价0.014两,外加去城三四里的转运脚价0.002两,共计0.016两;到了万历二十七年(1599),工部将黑城砖原估0.018两降为0.014两,则通厅铺廒楞砖亦比照而仍维持此单价数额。[3]核对《厂库须知》修仓用“黑城砖”,则万历三十三年(1605)的《通粮厅志》所谓“楞砖”或与之近似。不过《厂库须知·修仓厂》京仓系统里,修仓时黑城砖主要作拦土、墁地,每个长1.45尺、阔0.7尺、厚0.35尺,包括召买并鼎新建造在内,仅有的两处单价均录为0.016两,理论上每年修仓应须398,400个,共该银6,374.4两。若鼎新,则每廒须用16,600个[4],该银265.6两。惟已难详考工部定价标准或实际操作时是否当含脚价,若此则《厂库须知》所据首先亦多系源自前述万历二十七年的可能会估。

不过,明代时估、会估涉及不同阶段的物价变动,而《厂库须知》的一个缺点在于为了保证价格恒准,免遭中官等侵渔,更倾向于被迫放弃灵活的估价机制而设置固定定价,以便在相当长一段时间内保持一套衡平数据,因此其内自然也精简了大量关于衙署、价格等历史演变的层累式绍介内容。所以,这类信息必要依赖《会典》等官府政书来补充,好像其于通仓建设、修理事项上的奇怪缺漏,目前多需借助《通粮厅志》等文献来完善。如针对万历二十七年(1599)会估价格,《通粮厅志》倒是另录有万历九年(1581)户部已议订过的砖价0.016两[5],这就同样可以解释《厂库须知·修仓厂》篇“职掌小序”中所说的“经题过,每年,小修属户部,大修属本部”[6]。其行政操作流程又当据万历《明会典》所规范的,工部营缮司“管理修仓主事每年预于十一月移文户部管粮司官,备查应修廒座,开送修仓主事,督率官匠,亲诣各仓,逐一估计合用物料数目”[7],再于正月内,具呈工部题派。

对于户、工两部的协作关系,最简省且贴切的表达,正是《通州志略》里描述工部修仓分司职责所云—重储而营国。不过,万历后期户部的《通粮厅志》,却借《通州工部修仓考》篇末按语,从一个度支衙门臣属的角度,着眼点于“重储”之上,对两者于彼时的实际互动情形,有过不小的批判:

工部分司专为户部仓漕而设,疏浚河道、修理仓廒,盖并都水、营缮二司为一差。若榷木、会估,不过资勋胄家丧赙之具。此其带管一事,而非正衔也。伊部之责任如彼,户部之仰籍如此,当事者毋秦越,毋怠旷,毋徒以虚文塞责。而后为称厥职云,不能无望于后之君子。[1]

周氏实际先行梳理了《明会典》《通州志》所载改分司形成过程:即从正统二年(1437)开始差派工部左侍郎提督修理通仓,后增设注选专管的主事驻扎通州,逐步还有员外郎、内臣,或由户部管仓堂上官提督,直至嘉靖十五年(1536)革京、通二仓内臣,着令工部堂上官,以及太仓、通州员外郎或主事督領卫所官执行,最终于嘉靖四十三年(1564)改令京仓修仓员外郎、主事于通州就近居住、督工,并裁通州修仓主事,转由管通惠河郎中兼理。接着他认为,通州工部修仓分司是在以跨流域漕运和户部京师内外仓储为中心,合并工部都水治河、营缮修仓两司在通州一段的系列任务而专立,但验收木料、会估定价,虽然也一同归入工部该衙门兼理,却无非只为皇亲国戚、名臣大僚提供丧葬棺椁等,断断不系其正职。惟在万历中、后期,纵使该衙门继承了嘉靖四十三年设定的职能—实际又能被看作是统管通惠河道各项事务的枢纽衙门,其内各负责官员的主业亦应切实配合完成户部漕粮输送、贮藏,可周氏看来,他们却推诿塞责、拈轻怕重,恐怕多是将工作的重心放在了承奉那些勋胄之家的无谓丧仪上了。

这里周氏提到的榷木、会估,其实都是通州抽分竹木局原有的职责,至于为何抽分局事与贵胄联系到了一起,显然就是彻底揭开了该抽分局下设皇木厂的“根本作用”,即积极地为高级皇族和部分外臣大员提供棺板和葬具。不过,总的看来,到了嘉靖末,通州修仓分司已经成了一个相当庞杂的工部下设机构,抽分、修仓一概负责,只是周氏本段未曾言及该衙门还兼理着砖料收发任务。或者,恰如前所推测的那样,通仓所需修筑砖块已同漕粮那般,从水路南砖中分出不多的几份入张家湾料砖厂、通州石坝砖厂储用,其余悉数转往京师及周边,或即大通桥砖厂堆放。

值得补充一点的是,在大通桥砖厂全面运转之前,据周颂、何士晋所撰《厂库须知·见工灰石作条议》透露,黑城砖、白城砖、斧刅砖的堆垛和验收处所,一度还包括京师社稷坛空地。[2]而该书《营缮司条议》中聂心汤等人亦曾提出,因南来的“金砖”多由内监“径运至鼓楼下之‘备用‘铸钟二厂”随意收放,且工部官不得过问,为保证取用得当,应将之一并堆置在大通桥这个“原贮砖之所”内,如此“管理便、取用近,即脚价亦省”[3]。这也说明,大通桥砖厂于万历四十三年前后《厂库须知》版行时,已被部分管理者视为一处相当理想的砖料储藏场地了。

四、金砖并城砖

前述“金砖”到底为何种形制,《厂库须知》里未有清晰指认,仅《见工灰石作》另记“金砖,在于苏州等府烧造。花斑石,在于徐、淮开采。运赴本工,‘灰石作验收,价出本解地方”[4]。万历《明会典》内《工部·物料·砖瓦》项“黑窑·永乐以后各处窑座”条,对此载叙稍显详细,惟亦未明言何谓“金砖”:

临清窑,烧造城砖、副砖、劵砖、斧刃砖、线砖、平身砖、望板砖、方砖,二尺、尺七、尺五、尺二,四样,凡八号。近年止派造黑白城砖、斧刃砖。

苏州窑,烧造二尺、尺七细科方砖。凡遇营建宫殿,内官监开数,工部题行,应天、苏、松抚按官,均派。应天、池、太、苏、松、常、镇,各委佐贰官于苏州府地方,立窑募夫,选拨长洲县谙练匠作团造。完日,即委管造官解部。[5]

亦即明代造砖尺寸最大当为二尺,这与《厂库须知·琉璃黑窑厂》内“黑窑厂烧造各项砖料合用柴土工匠规则”所记方砖尺寸相同。[1]现代研究者测算明十三陵长陵祾恩殿铺砌用砖后,同样认为“金砖”即苏造二尺砖。[2]理论上修仓黑城砖应系尺五以下、尺二以上质量稍低的常见砖料,所以早年可以由通州黑窑自行造办。而《厂库须知》中还有取用白城砖、斧刅(原刻本如此字,亦或“刃”字)砖须至大通桥砖厂的按语,比较重要的如修筑都城、重城即用白城砖。涉及各内工,还有经厂、沟渠、桥梁等,亦用白城砖,另于该砖厂取用斧刅砖。不过,沟渠、桥梁等项所用黑城、斧刅、尺二方砖等,一般多给买价而交窑户临期办纳。据彼时会估,白城砖每个值银0.029两、运价0.0045两,若遇水灾,其内工运价,每个可给0.008两,而白城砖一个折斧刅砖两个,其运价亦折半[3],显见比之黑城砖价高不少。

今检明万历、崇祯初人徐光启于《移工部揭帖》所附开估计敌台材料数内云,“以浙尺量,白城砖得长一尺八寸、阔九寸、厚四寸五分”[4]。这里的“浙尺”,自宋代广泛使用后,一直延续至近代,总结现代研究者的分析成果,其初始值当约合今27.4厘米,最大可至27.8厘米[5],据以换算万历、崇祯时白城砖尺寸,最小值为:长49.32厘米、阔24.66厘米、厚12.33厘米。前已提及《厂库须知》录黑城砖长1.45尺,若以浙尺计为39.73厘米,以明营造尺计为46.4厘米(一尺合今32厘米)[6],均短于白城砖。若以营造尺折算白城砖,当为1.54,125尺,也即该砖在尺八或尺五砖范畴,仍大于黑城砖。而金砖长度以浙尺计,最小为54.8厘米,以营造尺计则有64厘米,属至长大者。

那么,再看《厂库须知》所录料砖厂二尺方砖,其个头已属极品。前揭十三陵砖料研究者认为除长陵祭祀享殿、定陵地宫棺床等部分区域外,各陵多用尺五和尺三砖,而非二尺金砖。于是这就能解释为何嘉靖中谭大初会说勋戚、厂卫视通湾一带砖厂之砖为奇货,“大率意在冒破、干没,不顾亏损官帑”了。而神宫监修理社稷坛时,周边当亦有黑、白城砖等,惟皆不取,一季只用料砖厂四块二尺方砖,再次印证该厂及其收储的核心砖料十分紧要,而社稷坛中恐怕也仅是关键祭仪作业区,才见铺用等。

综上,结合我们早已议及的,可见皇木厂供应贵胄葬具,惟缺杉、楠巨材。而现在看来,料砖厂又当多备“金砖”,于理,非帝室不可以征。惟此二厂,最终又皆归了通州修仓分司,也即后来的通惠河衙门兼理。

由前述研讨可见,史料线索与过往信息的全面开掘,一直是各学科步入自律性研究的关注焦点,惟其解答的核心更在于能否毫无取巧且持之以恒地进行,并形成属于研究者自己垦殖后得以成功收获的,包括相关罕传文献记录等在内的证据集群。再就明代通、湾地区的皇木厂而言,借助《工部厂库须知》等材料已提示者,所能进一步探知的物理上之集群形态又将格外明晰:拣择滨水而筑的起码还有砖厂与砖窑,彼时由东南至西北、沿通惠河一线更曾存续过张家湾料砖厂、通州黑窑厂和京城左近的大通桥砖厂。它们不仅提供通州储粮仓库等的基础修葺物料,并始终牵扯着京师相关工程中实际需求之满足和管制模式的变革,甚至还引动过许多今人难以估计的重大事件的根苗,这就又可回到我们前已发表篇什内讨论过的“东林党争”时的一个阶段性事件—万历四十二年(1614)前后“党魁”李三才的“皇木案”上[7]。

[1]连冕:《砖木、水道与关隘:明中后期通州、张家湾一带衙署新证—〈工部厂库须知〉系列研究》,《艺术设计研究》2019年第4期。

[2]葛昕:《集玉山房稿》卷一《寿宫营建事宜疏》,台湾商务印书馆编《文渊阁四库全书》影印本集部别集类第1296册,台湾商务印书馆1983年版,第383—384页。

[3]佚名编,南炳文、吴彦玲辑校:《辑校万历起居注》第1冊,天津古籍出版社2010年版,第446页。

[4]何士晋等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷三《营缮司·年例钱粮·一年一次》“神宫监修理社稷坛”条,中国建筑工业出版社2014年版,第106页。

[5]王毓蔺:《明北京营建烧造丛考之一—烧办过程的考察》,《首都师范大学学报》2013年第1期。

[1]雷礼:《国朝列卿纪》卷六十三《南京工部尚书行实·陈雍》,《四库全书存目丛书》编纂委员会编《四库全书存目丛书》史部第93册,齐鲁书社1996年版,第727页;杜望:《雷礼〈国朝列卿纪〉初探》,《史学史研究》2017年第1期。

[2]张懋等编:《明孝宗实录》卷三十四,台湾“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第742页。

[3]何士晋等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷四《营缮司·修仓厂》、卷十《都水司·通惠河》,第169、545页。

[4]何士晋等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷十《都水司·通惠河·年例支用钱粮》,第547页。

[5]陈梦雷、蒋廷锡等:《古今图书集成·方舆汇编·职方典》第64册卷十六,中华书局1934年版,第27页。

[6]通州石坝乃嘉靖七年随通惠河浚通而成,万历后期的描述即是在通州旧城北关外,乃京仓粮储搬剥转运码头,入里漕通惠河。加上通州前已存在的土坝(万历后期的描述即是在通州东城角,以防御外河,亦乃通仓粮储剥运、车转码头),形成共两处漕粮专用码头(参见杨行中等编,刘宗永校点:《(嘉靖)通州志略》第2册卷三《漕运志·漕渠》,中国书店2007年版,第41页;周之翰:《通粮厅志》第1册卷五《河渠志·河防·桥闸坝》,台湾学生书局1970年版,第386—387页)。又,据万历初《明会典》记录,石坝与广利闸、普济闸、南普闸、土桥闸、通流闸合称通州的五闸一坝(参见申时行等修,赵用贤等纂:《大明会典》卷一百九十七《工部·都水清吏司·河渠·运道·闸坝》“通州”項,《续修四库全书》编纂委员会编《续修四库全书》第792册,上海古籍出版社1995年版,第357页)。

[7]英良、王维珍等编:《(光绪)通州志》第1册《学宫州署城池疆界村镇全图·村镇图》,台湾学生书局1968年版,第150页。

[1]张家湾广利桥已知最早仅录在清康熙《通州志》内,其云该桥居“张家湾北,旧名鸡鹅桥”。参见吴存礼等编:《(康熙)通州志》卷二《建置志·关隘津梁》,上海书店等编《中国地方志集成》,上海书店2002年版,第460页。

[2]杨行中等编,刘宗永校点:《(嘉靖)通州志略》卷二《建置志·公署·文职公署》,第27页。

[3]吴存礼等编:《(康熙)通州志》卷六《兵防志·牧圉·通州》,上海书店等编《中国地方志集成》,第503页。

[4]吴存礼等编:《(康熙)通州志》卷三《漕运志·设官》,上海书店等编《中国地方志集成》,第476页。

[5]康海著,贾三强、余春柯点校:《康对山先生集》卷四十四《墓志》,三秦出版社2015年版,第717页。

[1]杨行中等编,刘宗永校点:《(嘉靖)通州志略》卷十三《艺文志·文类·国朝文》,第253页;王毓蔺:《嘉靖〈通州志略〉点校本补正》,《首都师范大学学报》2014年第2期。

[2]即万历《明会典》记录嘉靖二十二年:“差内臣于真定滹沱河,督同该府税课司官,抽、印木植。运赴张家湾料砖厂,内官监委官验收。”参见申时行等修,赵用贤等纂:《大明会典》卷二百○四《工部·抽分》“凡真定抽分”项,《续修四库全书》编纂委员会编《续修四库全书》第792册,第432页。

[3]谭大初:《谭次川自定义年谱》卷一“(嘉靖)二十二年癸卯四十岁”条,国家图书馆出版社编《明代名人年谱续编》(6),国家图书馆出版社2012年版,第497—498、501页。

[4]万斯同:《明史》卷八十九《河渠志·通惠河》,《续修四库全书》编纂委员会编《续修四库全书》第325册,第525—527页。

[5]何士晋等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷三《营缮司》,第150页。

[1]何士晋等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷三《营缮司·年例钱粮·一年一次》,第111—112页。

[2]张溶等编:《明世宗实录》卷一百一十六“嘉靖九年八月丙子”条,台湾“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第2753页;吴仲编,段天顺、蔡蕃点校:《通惠河志》卷上《夫役沿革》,中国书店1992年版,第11页。

[3]张廷玉等:《明史》卷八十六《志第六十二·河渠四·运河》,中华书局1974年版,第2112页。

[4]申时行等修,赵用贤等纂:《大明会典》卷一百八十七《工部七·营造五·仓库·通仓》“凡提督修仓”项,《续修四库全书》编纂委员会编《续修四库全书》第792册,第265页。

[5]谢杰、沈应文等编,王熹校点:《(万历)顺天府志》卷二《营建志·公署·通州》,中国书店2011年版,第58—59页。

[1]何士晋等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷六《虞衡司》,第263页。

[2]朱国祯著,王根林校点:《涌幢小品》卷四《运木》,上海古籍出版社编《明代笔记小说大观》第4册,上海古籍出版社2005年版,第3205页。

[3]葛全胜等:《中国历朝气候变化》,科学出版社2011年版,第494、497、511—512、514、525页。

[4]何士晋等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷三《营缮司》,第151—152页。

[1]杨行中等编,刘宗永校点:《(嘉靖)通州志略》卷三,第45—46页。

[2]周之翰:《通粮厅志》卷二《仓庾志·窑厂》,第101页。

[3]周之翰:《通粮厅志》卷八《服役志·窑户》,第491页。

[4]何士晋等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷四《营缮司·修仓厂·修仓事宜》,第171、176页。

[5]周之翰:《通粮厅志》卷二《仓庾志·修仓》,第97页。

[6]何士晉等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷四《营缮司·修仓厂》,第169页。

[7]申时行等修,赵用贤等纂:《大明会典》卷一百八十七《工部·营缮清吏司·营造·仓库·通仓》“凡修仓年例”项,《续修四库全书》编纂委员会编《续修四库全书》第792册,第266页。

[1]周之翰:《通粮厅志》卷十二《汇考志·通州工部修仓考》,第848—849页。

[2]何士晋等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷四《营缮司·见工灰石作》,第196页。

[3]何士晋等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷三《营缮司》,第151—152页。

[4]何士晋等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷四《营缮司·见工灰石作·见行事宜》,第192页。

[5]申时行等修,赵用贤等纂:《大明会典》卷一百九十《工部·营缮清吏司》,《续修四库全书》编纂委员会编《续修四库全书》第792册,第293页。

[1]何士晋等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷五《营缮司·琉璃黑窑厂·见行事宜》,第228—230页。

[2]宋磊:《明十三陵建筑用砖考》,单士元、于倬云主编《中国紫禁城学会论文集》第1辑,紫禁城出版社1997年版,第263—264页。

[3]何士晋等汇纂,连冕、李亮等点校整理:《〈工部厂库须知〉点校》(正册)卷三《营缮司·年例钱粮·三年一办·司礼监修理经厂》《营缮司·都重城·用夫匠规则》《营缮司·见工灰石作·见行事宜》、卷四《虞衡司·街道厅·工料规则》,第112—113、168、192、377页。

[4]徐光启著,李天纲点校:《徐氏庖言》卷五《文移》,朱维铮、李天纲主编《徐光启全集》第3册,上海古籍出版社2010年版,第273页。

[5]李浈:《官尺·营造尺·乡尺—古代营造实践中的用尺制度再探》,《建筑师》2014年第5期。

[6]丘光明等:《中国科学技术史·度量衡卷》,科学出版社2001年版,第407页。

[7]连冕:《明中后期通州、张家湾一带的皇木厂—〈工部厂库须知〉衙署个案》,《装饰》2020年第2期。

责任编辑:张立敏