冰蓄冷可视化实验教学平台设计

2020-11-25于程吴梁玉曹鹏戴俏波

于程,吴梁玉,曹鹏,戴俏波

(1.扬州大学电气与能源动力工程学院,江苏 扬州 225127;2.东南大学能源与环境学院,江苏 南京 210096)

储能产业与技术作为新能源发展的核心支撑,在我国国家能源战略行动计划中具有重要的地位。为培育储能技术方面的专业人才,提升我国储能产业的技术水平,教育部等多部委联合发布了《储能技术专业学科发展行动计划(2020—2024年)》。但高校现有储能技术人才培养体系尚待完善,相关学科专业尚待健全,相关教学支撑设备和条件较为缺乏。

现有的储能方法主要分为机械储能、化学储能、电储能、热储能等几种类型,其中热储能,特别是固液相变储能技术,因可以提供较大的储能密度,而且在相变过程中具有在特定温度点附近近似等温的优点,在实际应用中备受关注。但固液相变材料的低导热率制约了固液相变储能技术的应用。此外,固液相变储能过程涉及相变传热、热传导、相界面演化、相界面传热等过程非常复杂并且相互耦合,学生仅通过传统的课堂教学难以充分理解并掌握其相关的专业知识。但现有的固液相变储能相关实验教学、实践培训的教学平台还较为欠缺。因此,亟需开展固液相变储能的实验教学平台开发,以满足储能技术专业的固液相变储能实验教学需求。

综上所述,本项目将采用水作为工质,搭建冰蓄冷可视化实验教学平台,开展固液相变储能技术实验教学工作,帮助学生掌握固液相变储能过程中的能质传递规律,了解固液相变储能相关优化方法,有效提升储能技术专业相关课程的教学效果。

1 教学实验设计

1.1 冰蓄冷可视化实验教学平台的设计搭建

开展固液相变储能技术实验教学工作,本文设计并搭建了冰蓄冷可视化实验教学平台,包括蓄冰模块、恒温水浴装置、数据采集装置及环路循环系统,如图1所示。蓄冰模块为内置金属横向肋片管的有机玻璃腔体,数据采集装置包括数据采集仪和布置在蓄冰模块内部的热电偶,以监测蓄冰模块内温度演化。蓄冰过程中采用乙二醇水溶液作为冷媒,通过调整冷媒的温度,探究不同边界温度对冰蓄冷性能的影响,认识冰蓄冷过程中的固液相变传热规律。通过摄像仪动态观测蓄冰过程中冰水界面形貌的演化过程,分析蓄冰过程中自然对流的影响,并通过增加泡沫金属探索冰蓄冷性能强化方法。

图1 冰蓄冷可视化实验教学平台系统图

1.2 冰蓄冷可视化实验教学平台的教学案例设计

冰蓄冷可视化实验教学案例的核心内容是通过摄像仪实时记录冰蓄冷过程中固液相界面的动态演化,并结合蓄冰区域内的温度变化,从而阐明冰蓄冷过程中的能质传递规律及强化方法。

实验步骤如下:

(1)热电偶布置:将一定数量的热电偶布置在蓄冷区域,并测试其工作状态。

(2)密封性测试:连接实验教学平台的各个组件,开启工质循环管路,检查所有通道、阀门、接口是否有液体渗漏,确保整个实验教学平台已密封。

(3)保温措施:首先,将蓄冰模块包裹在聚乙烯发泡内,再贴上一层锡箔纸。

(4)系统预热:启动实验教学平台,使得蓄冰模块进入初始工作状态,内部温度达到初始实验温度(误差<1℃)。

(5)冰蓄冷实验:打开工作水浴循环管路,使蓄冰模块内的水降温并凝固,通过摄像仪记录固液相界面演化,并采用数据采集仪检测系统内部温度动态特性,直至蓄冰模块内水全部凝固。

(6)强化传热实验:将泡沫金属嵌入肋片式蓄冰模块的间隙中,接着重复步骤(2)~(5),观察并记录系统内各点的温度动态特性,同时,通过摄像仪记录固液相界面演化。

2 实验结果与分析

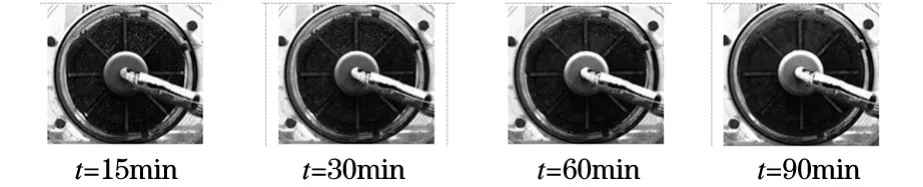

图2 冰蓄冷过程中固液相界面演化(肋片结构)

该实验首先对采用肋片结构的蓄冷模块进行测试,由于金属肋片的高导热率,金属肋片和套管附近最早发生结冰现象,如图2。随后冰/水固液相界面沿径向逐渐扩大,但仍然主要集中金属肋片和套管附近。由于水的自然对流特性,在前期冰蓄冷过程中,上半部的结冰量略多于下半部。在50min以后,冰层有一定厚度时,冰层的较差的导热性能影响了蓄冰的速率。到了120min左右,整个蓄冰区域的冰/水固液相界面会越来越趋向于圆形,蓄冰过程接近完成。

图3 冰蓄冷过程中固液相界面演化(肋片+泡沫金属结构)

为了探究冰蓄冷模块的强化方法,本实验还将泡沫金属加入到蓄冰模块。结果发现,如图3所示,不同于之前的肋片结构蓄冰模块,强化模块的结冰从肋片根部开始后,固液相界面不仅仅是沿着肋片迁移,而是借助泡沫金属沿径向360度均匀扩展,并且固液相界面轮廓上下对称。到了蓄冰后期阶段,蓄冰模块的冻结速率有所降低,但仍然相较于单一肋片结构蓄冰模块的速率更高。

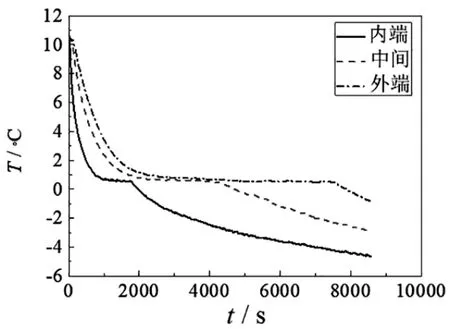

图4 冰蓄冷装置径向温度演化(肋片+泡沫金属结构)

为了进一步分析冰蓄冷模块的固液相变传热规律,图4给出了泡沫金属强化蓄冰模块的径向温度演化。如图4所示,实验初期,降温速度非常快,随后进入固液相变过程,由于相变吸热温度保持基本不变,随着水凝固为冰又开始快速降温。对比沿径向的温度分布可知,冰蓄冷装置内部的温度下降最快,在实验过程中也始终保持温度最低。

3 蓄冷可视化实验教学平台的教学应用

从前述实验案例可以看出,利用本文所建立的冰蓄冷可视化实验教学平台,可以作为学生提供直观了解固液相变储能规律的平台,丰富传统的课堂教学内容。任课老师可以在课堂教学之间穿插设置基于可视化实验教学平台的实验教学活动,将实验教学与课堂讲述相结合,从上述直观可视化实验数据出发,对相关知识点,尤其相界面演化特性及其与流动传热特性间的内在关系进行深入讲解剖析,从而加深学生对固液相变储能过程能质传递规律的理解与掌握,提高学生学习的积极性,强化教学效果。

此外,该平台还可作为学生课外研学的平台,让学生结合平台自主设计实验内容,对设定的实验案例进行改进,进一步探索固液相变储能的优化方案,从而培养学生的创新意识。

4 结语

本文设计并搭建了冰蓄冷可视化实验教学平台,并开展了肋片与泡沫金属强化冰蓄冷性能实验教学案例研究,动态观测了固液相变过程中的相界面演化,分析了冰蓄冷过程中的固液相变能质传递规律与强化方法。通过可视化实验,学生能够直观认识固液相变现象,从而进一步加深对固液相变储能抽象理论和知识的理解认识,有助于教学质量的提高以及学生学习兴趣与创新意识的培养,推动储能技术专业实验教学方法改革。