笔尖下流淌出的情谊

——和袁毅平先生的书信往来

2020-11-25丁遵新

丁遵新

2011 年5 月8 日摄于北京东方红餐馆

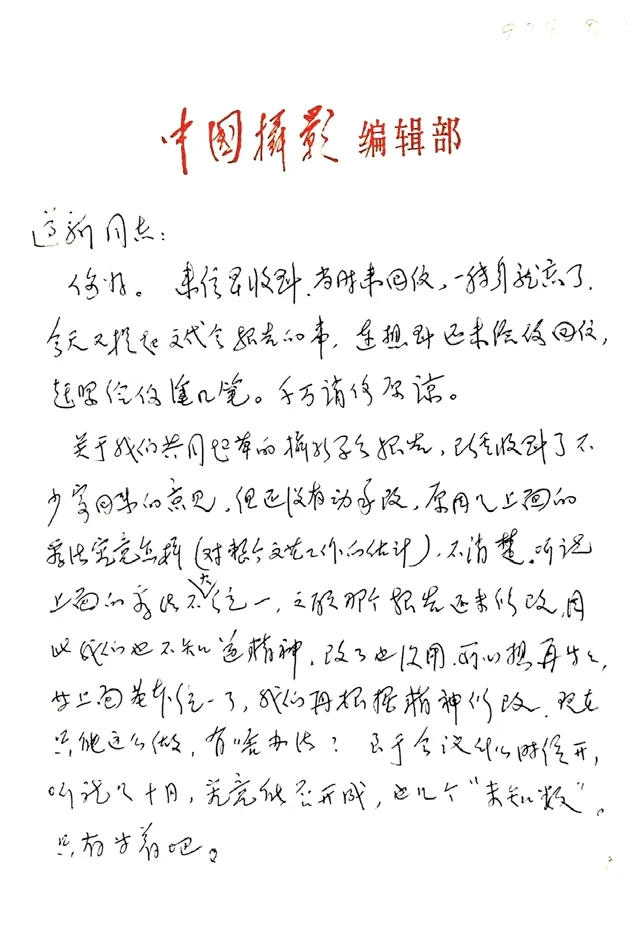

袁毅平先生致丁遵新部分书信

袁毅平先生书信手迹

2020 年9 月16 日,袁毅平先生仙逝,享年94 岁。

生命终归有尽头,但先生的悄然离去,仍令人黯然神伤,久久难以释怀。

欲笺心事,独语斜栏。

2011 年5 月8 日,在北京和袁老最后一次相聚,时隔9 载,竟成诀别。有人说我俩长得像两兄弟,像兄弟,是朋友,亦师亦友,良师益友。我进入摄影理论界,他多有提携,在理论研究和论文撰写过程中,多有切磋、指点,受益良多。

袁老堪称中国摄影理论的奠基者、领军人物。呜呼哀哉,生也有涯,奈何!袁老之风,山高水长!

白纸黑字,情谊宛在

清理多年来和先生交往的书信,初步清出的已有50 余封,自1979 年至2003 年,前后24 年。信函长短不一,有的三两百字,也有两三千字的,大致估计,总字数应该在两万字以上,笔尖下流淌出浓浓情意。

先生的为人处事,行文风格,对摄影和摄影理论诸多的见地,对后进的提携之心,跃然纸上。往事历历在目,时过境迁,仍令人感怀。先生之风,令人心怀敬缅。 早年的信函全是手书,袁先生的书法颇有功底,钢笔书写,笔力遒劲而又流畅潇洒。由于生活所迫,先生年仅13 岁即进入上海一家照相馆学艺,24 岁进入重庆《新华日报》,担任摄影记者。他在文学艺术诸多方面的修养,摄影理论的研讨,写作能力的炼就,等等,都靠自修完成,书法当然也不例外。他的每一封信都那么得体,谦逊,严谨,行文流畅而又规整。先生的勤奋、自学成才的精神,感人至深,再次翻阅先生写的书函,历历往事,如见其人。

袁毅平先生长期担任《中国摄影》杂志主编,也是该刊创办人之一。上世纪八九十年代,我算得是该刊的积极作者,和先生的书信往来,交谈最多的话题,一是摄影信息 ,二是论文写作,第三摄影理论研讨。当时我的发表的许多“大块文章”,比如《现代摄影发展趋势》《创新之路》《论摄影构思》,包括《陈复礼传》的写作等,都得益于他的指点。

比如,摄影构思,是我和袁先生都很关心的课题。1960 年代初,我们曾各自在上海和北京的摄影报刊上发表了有关论文。1980 年,他又在《中国摄影》发表了《再谈摄影构思》一文,在他4 月15 日给我的信里写道:

“我的那篇《构思》是很不全面,很不成熟的东西。发出来的目的是引起大家对摄影构思的重视,以便大家在这方面有一些探讨,有助于摄影创作。因此,那篇东西充其量只是一家之言,其中还难免有错误之处。所以,我希望你继续就这个问题深入地写篇东西,不作为年会论文或给《中国 摄影》发表均可(也可两用)。”

他的论述对我多有启迪,此后几经推敲,尽力和他的论述相衔接,1986 年完成了《论摄影构思》,也经他审读、修改,发表在《中国摄影》。

奠基与起步

1958年反右运动以后,我改行涉足摄影,担任《湖北画报》摄影记者,1960年调任《湖北日报》摄影记者、图片编辑。从1959 年起零零星星发表摄影理论、评论文章,1961曾在《中国摄影》杂志第4 期发表《人物摄影作品中的神态》一文。但作为一家地方报纸的摄影工作者,摄影资历深浅,艺术视野十分有限。

1979 年,全国开始筹备第四届文代会,中国摄影学会①成立“第三次会员代表大会文件起草小组”,总结中国摄影30 年。经袁毅平先生推荐,借调我到北京参加起草小组,小组成员大都是在北京工作的摄影界名家,我师出无名,只能算是从京城外借来“打工”的无名小卒。

起草小组共7 人,集中住在北京西直门国务院二招,回顾中国摄影30 年的历程,组织各种类型、不同专题的访谈、座谈、研讨活动,历时7 周。期间,有机会调阅学会大量摄影资料,接触众多国内及港台的摄影名家,结识许多摄影界崭露头角的年轻人,常有机会和袁先生长谈,得益匪浅。此后,我撰写的多篇摄影论文都是在京工作期间,拟定选题,收集资料,或完成纲要的,其中好多题目都曾和袁先生反复切磋。

袁毅平先生是起草小组的负责人,从头至尾,组织、主持全部相关活动。他家在北京也常常住在招待所,利用晚上时间查阅资料,自由交谈。最后,由我负责起草“中国摄影30 年”一文,他承担了摄协三次会员大会工作报告及纪念文章的修改、定稿。 人所共知,从延安时期起步的革命摄影,理论基础薄弱。据我所知,此前,比较系统的摄影理论著作,似乎只有1937 年出版的刘半农先生撰写的《半农谈影》一书。这次起草活动,是对于中国特别是新中国摄影30 年历程的回顾总结,也是对于摄影诸多历史与现实课题的研讨,瞻前顾后,对于摄影理论建设提出了许多想法和建议。此后,一直延续下来的一年或两年一届的全国摄影理论年会,也是这次起草活动中议论较多的课题之一。整个起草过程中,袁先生可谓殚精竭虑,不辞辛劳。

此次起草活动无疑是全国摄影理论建设的一个良好开端,在激发摄影人理性思维的兴趣,倡导和推动摄影理论研究,组建摄影理论队伍诸方面都有重要作用。

序而又序

1985 年初,辽宁美术出版社决定为袁毅平先生出版摄影论文集,他当时很忙,除《中国摄影》主编以外,还有全国摄影创作、理论研究方面的组织、指导等,一时难以抽身。我主动提出为他整理书稿,编选、校对等,他都婉言谢绝。后来他还是向出版社提出,把他的出版指标让给我,先出我的摄影论文集。

1986 年,辽宁美术出版社出版

2004 年,浙江摄影出版社出版

1987 年8 月2 日,丁遵新致袁毅平先生书信手稿

1985 年6 月,我的第一本论文集《摄影美的演替》集结出版,由他作序。事后,他在给我的信中写道:

“关于《摄影美的演替》的序言,一直日拖一日,实在没办法,只好开了个夜车。主要是依照你的素材画了几笔,一份已寄高亚雄,一份寄你,你自己可以修改(站在我的立场,不要怕自‘吹’)。有一点我想和你说明,就是我没有把你写得太满,至多写到八成。我想这样有好处,对你对我这样的身份和处境都有好处。老龙为你写的文章不错,但有些地方我感到写满了一点,也太多,杂了一点。但以他的名义写,我看也无妨,所以我也没有多改,不知你同意我的看法否?因为辽宁等着发稿,所以我先寄去,等打出样子的时候再仔细修改一下,那时候我也回来了,不那么紧张了吧。”先生的拳拳之心,跃然纸上。

1986 年《摄影美的演替》出版后,他还关心书的发行,在2 月14 日的信里谈到:

“《演替》出版,当然是好事,只是印数少了些,新华书店 太保守。如陈淑芬同志处②能列为教材,当然好,我也向她说说此事。”

2004 年,我的摄影论文集《摄影美的本性与创造》编辑出版,袁先生在书信里也多有建议、指点。此前,他曾劝我不急,“考虑细一些为好”。

1989 年8 月18 日的信里,他说:

“关于你出书的问题,我觉得你的想法是对的,考虑细一些为好。因为你现在与出第一本书的时候不同了,现在你已经名声在外,人家要求你总要高一些。要出书,总要成熟一些,有些独到之处。虽然也不必过高要求,但总要与你的名声相配。何况,现在对有些文艺政策、观点等等还不大明朗,等等看看也不迟。但你可以作些准备,也就是说可以先准备起来。不知我的看法对不? ”

根据他的建议,经过一段时间思考、积累,2004 年我的第二本论文集重新编辑就绪,他再次为我的书撰写序言,对我的摄影艺术观有全面、精到的论述,多有褒奖。深感:知我者,毅平兄也!

他在序文中把我的摄影理念归结为5 条:

一是围绕‘摄影是什么’这个母题,探讨摄影创作的规律性;二是呼唤主体意识,张扬艺术个性;三是既倡导纪实,也赞赏画意;四是积极提倡多元化,推崇多元极致;五是审时度势,关注摄影大趋势。

这既是对我的赞扬,也是热情的鼓励。

推心置腹

当年热心摄影理论的人不多,袁先生是我最信赖的同道、兄长、知音。在记忆里,我每次给袁先生的信都写得比较长,但都没有留底稿。这次居然清理出唯一一份复印底稿,1987 年8 月2 日写的,约三千多字。可能是因为信里涉及的问题多,寄出前请人复印了一份。

其一、是对当时摄影界形势的看法。

“关于摄影创作和理论研究。这几年,我逐渐形成了一个看法。摄影不过是由一批二等角色‘钻营’的二等艺术。在摄影“艺术以外的力量”太强大了。叱咤摄坛的许多人物靠的都不是艺术,而是艺术以外的力量,搞权术的人比搞艺术的人多得多。对于投机、钻营来讲,摄影是再理想不过的工具,而用它来搞艺术就太难了。不论是理论还是创作,当务之急是艺术本体的回归。摄影界的第‘五代’(注,此处提到的人名略去)等,他们自我期望值甚高,也大有开拓的气魄,但艺术的功底太薄,而且他们走的也仍然是一条主要依靠艺术以外的力量的老路,只不过表现形式有些差别。一句话:实用功利主义代替了审美的功利。而当今的领导和种种措施,都是在扶持和助长这种实用的功利主义。‘金牌热’就是一例。‘金牌,加金牌等于金像’(等于摄影大家)),这就尤其可笑,可悲。”

其二、是对他写的一篇谈他的摄影名作“东方红”拍摄经过的“手札”,我提出:

“您的‘名作手札’拜读过了。“东方红”自是公认的传世之作。不过,我认为文章不如作品更光彩。因为我听你细谈过创作的构思和拍摄过程,把我的印象和你的文章相比,文章是条理化了,理论上升华了,但使人感到过分‘清楚’。似乎这一切都是如此这般推导出来的,其实,其中有众多模糊、偶然的成份。这种带有模糊性的直觉,也许才是艺术审美感受与思维的本质。我感到你所依据的‘感受——主题——表现’的模式在理论上已经太陈旧了。

一个学生,竟对老师如此不恭,您不会在意吧?当然,正因为您是我的老师,理论界的带头人,我才会如此苛求。”

其三、是建议他多写文章。

“另外,我还想对你提两点意见。一是用人方面,这我过去也谈过。从今年和编辑部同志们的接触中,我感到编辑部的‘向心力’已相对软弱。培植亲信是权势者的惯技,但搞事业如果没有几个得心应手的真诚合作者,也是很难办事的;二是相对地摆脱事务,在理论方面做一些系统的研究、写作。这无论对于事业,对于个人都是十分必要的。‘年寿有时而尽,未若文章之无穷’。(职位比年寿更短促)。由此联想到今年年会的不召开,我确实有些想法。这倒不是从我个人得失出发。再比如说编辑理论文集,您为什么不当主编呢?其实你完全是可以主持编一套理论丛书,这一切您都想等卸任以后再干,依学生之见,到时候您想干更干不了。”

“既蒙不弃,百忙之中还记得给我写信,寄刊物,也就愿意讲讲心里话,有的可能过头一些。该不会说我是鸡蛋教训母鸡吧?”

“有言则书,一吐为快。不当之处,尚乞海涵!”

当时,武汉至北京的平寄邮件大约历时三至四天,时隔一周,我就收到回话。先生大度,一贯平等待人,对我的一些过头话并不在意。

1987 年8 月12 日复函:

“感谢你对‘东方红’短文的意见,(尽管你言犹未尽,尤其是对两幅照片未提意见)。我是要好好思索一下。

你说的‘艺术以外’的力量确实存在,而且还很强,这一点我是有同感的,而且感受可能比你更 深。至于理论工作,我今后可也只能‘江西人补碗 ——自顾自了’”。详情以后再谈吧!”

以后,他写了《拍摄“东方红”追记》,客观、细致地写下了具体的构思与拍摄经过。袁先生有志于理论研究、写作,但长期编辑、行政事务缠身,人际之间疙疙瘩瘩,有苦难言。此前他在信中多次表述。

1988 年6 月28 日函:

“我正在准备离休(现已62 岁了——今年十月满62 岁)。本有一个说法,“编审”职称的专业人员,可到65 岁,但这里却不一定。有人“催”你快点走。所以我不想“赖”在这里,实际上在这里也不把你当回事,需要你时,要你干,但又怕你干得比他们强;平时,又认为你可有可无,好多事使你积极不起来,甚至寒心。所以我想清静点,离休了,反倒自由一些,想干点什么就干点,不想干就玩玩。晚年了。就写这些。”

袁毅平先生是摄影界功成名就的大家,在摄影创作、理论研究、群团管理、书刊编辑等诸多方面都卓有建树。但他一路走来也是磕磕碰碰,颇多艰辛。

2003 年9 月,在泉州参加华光摄影学院建校11周年暨院庆

先生是个大好人,善良、正直,勤勉、敬业,保持独立人格,而又圆通灵变,待人谦和,特别乐于扶持青年,人缘极好。他从13 岁涉足摄影,为新中国摄影艺术事业效力,鞠躬尽瘁,贡献了毕生精力。

他的摄影名作不算多,但一幅《东方红》已足以名垂青史。

翻阅袁毅平先生的一大摞书信手札,笔尖下流淌出浓浓的真挚情谊,缅怀往事,温暖人心,感叹良多。

人间可贵的是真情,最难得的也是真情!

人生总会有许多重要节点,袁先生是我生命历程的贵人。我改行摄影,涉足摄影理论,先生对我有重要影响。自1960 年代相识、相交,历时70 余载,受益颇多,先生的提携、指点,铭记在心。

其实,一门学问,一项事业的进程也有许多重要的节点,袁毅平先生对中国摄影事业的贡献,对摄影理论发展进程的影响,也一定会青史留名。

先生逝去,群玉山头,瑶台月下,一路好走!

2020 年10 月23 日 于武昌楚河之滨鼎舍

注释:

①中国摄影家协会原名中国摄影学会,成立于1956 年12 月,1979 年11 月,第三次会员代表大会更名为“中国摄影家协会”。

②中国摄影函授学院