基于产城融合理念的杭州运河拱宸桥段滨水空间更新模式与策略

2020-11-24厉泽萍李俊杰

厉泽萍,李俊杰,郑 亨,康 昱,陈 波

(1.浙江理工大学建筑工程学院,浙江 杭州 310018;2.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,浙江 杭州 311100)

随着城市发展,居民对城市滨水空间的需求更为丰富多样,但“城市病”所带来的负面影响导致了开发城市滨水空间过程中的矛盾与冲突,《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出了优化城市空间结构、推进城市空间功能混合和产城融合的发展要求。在滨水空间形态上如何实现城市滨水空间发展与城市建设的有效连接,并达到多元功能融合是亟待探索的问题。

面对城市滨水空间与城市发展建设需求不匹配的问题,栾春凤[1]认为滨水空间建设是在统筹公私利益群体的基础上进行居住、商业、公园建设等的土地混合开发的过程。陈泳等[2]基于对圣安东尼奥滨河步道的发展历程的研究,提出城市滨水空间建设需要全流域统筹考虑。李岱宗等[3]认为这个过程强调多主体、多领域的协同合作。王敏等[4]通过比较上海苏州河与德国埃姆歇河的更新历程,以“城市修补和城市修复”为核心提出了城市滨水空间的优化策略。周聪惠[5]在评价技术研发的基础上论述了城市滨水空间实现复合化职能调控的路径。通过对相关研究的梳理可以发现,研究者们开始关注于城市滨水空间更新与城市发展之间的联系,并统筹考虑城市滨水空间的更新策略。

杭州运河拱宸桥段滨水空间位于杭州市拱墅区,处于城市发展建设重点区,是杭州城市滨水空间实现多功能融合的典型代表。经过近30年的发展,目前运河拱宸桥段滨水空间在城市更新[6]、遗产保护[7]、文化感知[8]、景观提升[9- 10]和住区规划[11]等方面均较为成熟。基于产城融合理念,对该区段滨水空间的空间肌理、尺度和层级的形态特征进行深入研究,以期在运河拱宸桥段发展建设较为成熟的阶段中探寻其内在发展规律,这对城市滨水空间研究具有理论创新意义,也为城市滨水空间更新提供具有指导意义的更新模式及具体策略。

1 滨水空间形态与产城融合的内在逻辑关系

“产城融合”是地区发展到一定阶段的产物,与地区的发展阶段和结构特征紧密联系,其内涵包括以人为本、功能融合、空间统筹和结构匹配四个方面[12]。

以人为本作为价值观念,是独立于功能融合、空间统筹和结构匹配三者以外的更高层次的价值追求,它以人的长远发展为着眼点,基于人的需求进行空间尺度的把控,进而进行功能安排,达到生活质量和生活效率的提高。

功能融合是依靠产业集聚发展规模效应,实现产业与城市融合互动,以达到多样功能的复合开发,吴芋韬[13]在研究顺安老城街区更新的过程中,提出了街区功能的复合化可通过修复空间肌理来实现。空间肌理存在着均质与非均质的差别,均质的肌理来源于城市功能的全面化、多样化带来的明确的功能分区,而非均质的肌理是由于城市中某项功能突出,其他功能薄弱,并共处于同一地块[14]。因此,可从空间肌理入手研究拱宸桥段滨水空间的功能融合情况。

空间统筹是从大的空间布局、发展定位来考虑该地块的发展思路。温丽等[15]提出了要从不同尺度下考虑空间演变关系,从而实现空间治理的多元化。可从空间尺度加以考虑。不同空间尺度上对细节的认知有所不同,滨水空间更新需要在不同尺度上进行信息传输与相互理解,这就涉及到“自上而下”和“自下而上”两种意识形态的冲突。“自上而下”模式反映了较高等级主体的意愿,“自下而上”模式则更多体现了等级较低主体对外部环境变化而采取的应对措施[16]。因此,透过不同空间尺度可窥探城市滨水空间的空间统筹现状。

结构匹配是立足于“匹配”,服务于产业和生活的各空间要素的结构匹配,徐文娟等认为不同空间层级的考虑可实现城市功能结构匹配,提出分层级设置养老性资源的策略,实现养老资源与需求的匹配[17]。空间层级反映的是等级性和嵌套性的特征,在滨水空间更新中表现为资源的配置是否协调。因此,在同一区域,空间层级的复杂度和不同层级空间要素辐射的均衡度反映了滨水空间更新中的资源配置是否合理,从而分析各要素的结构匹配度。

综上所述,在滨水空间形态更新过程中,可从空间肌理、空间尺度和空间层级三个方面体现产城融合的发展状况,两者具有内在逻辑的一致性。

2 运河拱宸桥段滨水空间演变的形态分析

运河拱宸桥段滨水空间作为杭州老城区和工业区,自20世纪80年代,为适应城镇化发展需求,开始了土地经济带动下的商业化开发,其功能和空间开始了新一轮更新与重组,开启了工业转移与功能提升的空间复合式发展的序幕。

本文研究对象是运河拱宸桥段滨水空间,南北方向以轻纺桥和登云路为界线,包括从水际线向内陆500m的距离范围。基于运河拱宸桥段滨水空间近20年的演变发展,根据遥感地图资料,选取2000、2010、2020年3个时间节点的遥感资料,使用ENVI对遥感地图中的街道、建筑和绿地进行监督分类,使用PS对表示街道、建筑、绿地的点、线、面进行调色处理,形成可用于分析该区域空间形态的图底关系。最终,从肌理、尺度和层级三个方面分析运河拱宸桥段滨水空间的街道、建筑和绿地的空间形态在近20年的演变特征。

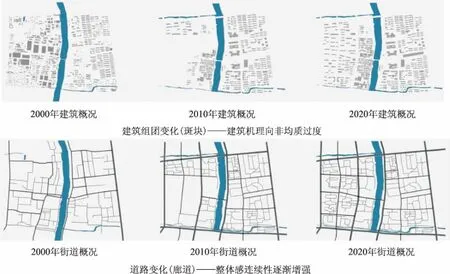

2.1 空间肌理的差异发展

运河拱宸桥段滨水空间建筑、街道及绿地的肌理变化如图1所示,在2000年,建筑实体之间的相似度低,其中,运河西岸工业建筑在图底关系中非常突出,运河东岸具有大面积整齐排列的居住建筑,可见,运河以西以工业区为主,运河以东以居住区为主。这一时期的外围街道完整,其内部路网呈树枝状肌理,由外围街道向内延伸,内部街道的空间形态呈现出断头路,封闭性较强,路网不连续等特点。绿地中,农耕地占了将近1/4,居住地和工厂附近以点状绿化为主,绿地在图底关系中连贯度低。至2010年,街道作为整体肌理的骨架基本形成。运河以西大量大型建筑迁出,从而使该区域的建筑肌理差异度降低,运河以东,沿岸细碎的建筑肌理变得粗放,整体的建筑肌理向均质过度。此时的绿地肌理中,线状绿地增加,局部的点状绿地扩大。到2020年,街道建设在原有基础上进一步完善,街道肌理的均质性增强。建筑沿街道的界面感增强,以街道为划分单元,不同单元间肌理的非均质特征更为突出,功能分区更为明显。同时,全面的绿化网络形成。

由此可见,整体空间肌理由非均质向均质过度,同时,运河与街道构成了滨水空间发展的骨架,纵横交错的街道与运河将拱宸桥段滨水空间划分为许多单元,各单元肌理出现了差异化发展。

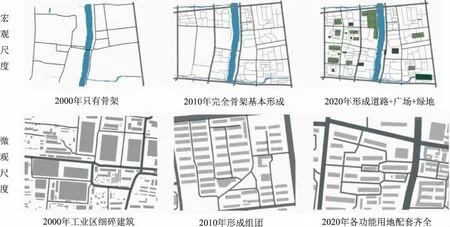

2.2 空间尺度的分形协调

拱宸桥段滨水空间在不同尺度种的空间肌理变化如图2所示,在2000年,宏观尺度上,街道未形成区域性骨架,只有南北向的城区级道路,中观尺度上的社区级道路尚未形成,微观尺度上以街巷级道路为主。建筑布局反映出了“自下而上”的反馈模式占据主导,工业区周边分布大量破碎细小的建筑群,尚未形成有序的建筑界面。到2010年,宏观尺度上城区级道路形成全域的基本骨架,中观尺度上,均有社区级道路,微观尺度上,运河以东的街巷级道路完善。建筑布局出现了明显的功能组团,宏观尺度上有杭州工艺美术博物馆和中国刀剪剑博物馆形成的大体量建筑群,中观尺度上有居住组团,在微观尺度上形成了桥西历史街区的小体量建筑群。至2020年,宏观尺度上和中观尺度上的城区级道路、社区级道路进一步完善,形成了大尺度的广场、街头绿地等空间,微观尺度上,每一区域的街巷级道路完善,兼有小尺度的活动广场、绿地等。在不同尺度上的建筑布局基本完善,宏观尺度上形成了居住组团、商业组团等,配套完善,微观尺度上,建筑与配套设施基本完善。

图1 运河拱宸桥段滨水空间的建筑、街道及绿地肌理变化

图2 运河拱宸桥段滨水空间在不同尺度中的空间肌理变化

可看出,拱宸桥段滨水空间在不同尺度上形成了界定明确的更新单元,在不同尺度上的更新单元之间基本保持了发展格局的一致性,同时,各更新单元兼顾了尺度差异而产生问题的多样性和复杂性,在微观尺度上,更新单元的形态向复杂化和多元化方向发展。

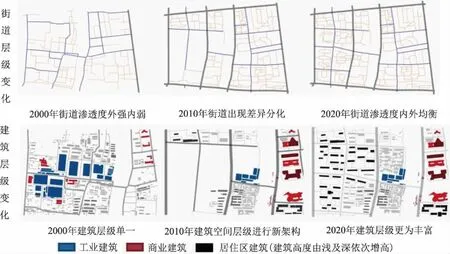

图3 运河拱宸桥段滨水空间不同层级的空间肌理变化

2.3 空间层级的复合优化

拱宸桥段滨水空间不同层级的空间肌理变化如图3所示,在2000年,街道的空间层级分化不明显,呈现由外围城区级道路向功能组团内部延伸,功能组团之间的街道连通度和可达性较弱,出行选择度低,街道渗透度呈现出外强内弱的特点。此时的建筑层级相对单一,以工业建筑为辐射原点,周围分布高密度的低层居住建筑,绿地层级单一,以居民自发建设的绿地为主。到2010年,街道呈现出差异分化的特点,城区级道路拓宽,整个滨水空间的围合度增强,内部分化出社区级道路和街巷级道路,空间层级由相互融合趋向分离,运河两岸的可达性增强,出行选择增加,区域内部的街道渗透度增强。建筑的空间层级进行了新的架构,大量工业建筑迁出,居住建筑向低密度的高层建筑发展,在区域内增加了公共建筑。绿地层级增加,形成了不同服务半径的绿地,运河两岸形成连续的绿道服务两岸滨水空间,东岸形成了连续的街道绿地,各更新单元内部均有绿地空间。2020年,街道系统更为完善,城区级道路、社区区域级道路和街巷级道路的界限分明,在此基础上形成了交通性街道、商业、生活服务以及景观休闲街道等不同功能街道空间,出行选择多样,可达性强,街道渗透度呈现出内外均衡的特点。建筑层级更为丰富,居住建筑发展为低层、中高层以及高层三种层级,公共建筑中商业建筑、科教文卫建筑、办公建筑等等,形成了多层级全覆盖的绿地网络。

总体而言,拱宸桥段滨水空间实现了各更新要素的多层级发展。在更新单元内,空间层级趋向复杂化。在同一更新单元内,不同层级的更新要素基于服务半径而均衡布置。

3 更新模式与策略

3.1 更新模式

以更新地的原有物质环境特征和社会环境特征加以定义,拱宸桥段滨水空间存在大量20世纪90年代中期以前形成的住区,从住宅存量和改造再利用的价值来看,以20世纪70年代末—90年代初所建住宅组群构成的住区为主,因此,运河拱宸桥段滨水空间更新可作为集聚混合型既有住区滨水空间更新模式的典型代表。

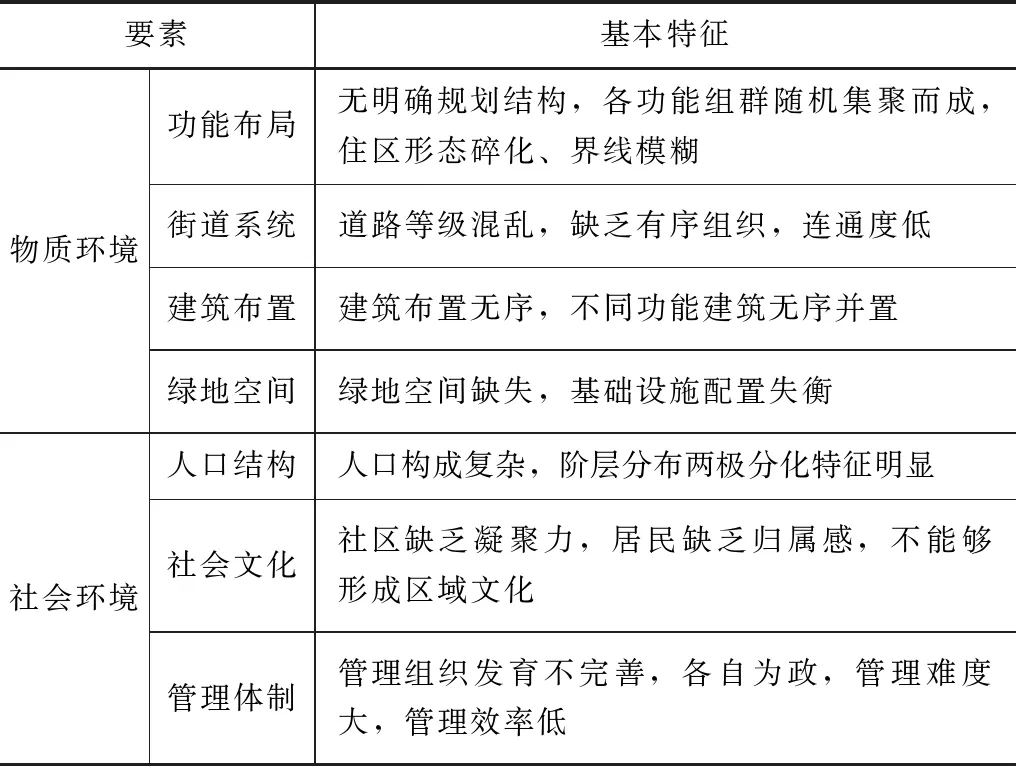

集聚混合型既有住区滨水空间的基本特征包括物质环境和社会环境,详见表1。

表1 集聚混合型既有住区滨水空间的基本特征

3.2 更新策略

3.2.1实现以人为本的可持续发展策略

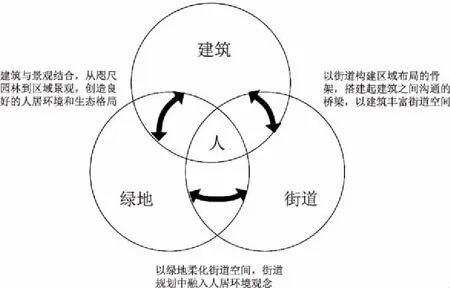

城市滨水空间规划需强调以人为本。运河拱宸桥段滨水空间涉及经济、社会、文化、环境等诸多方面,针对这一复杂的系统,需要系统、整体的方法和思维方式。正如20世纪80年代提出的“经济-社会-自然复合生态系统”,拱宸桥段滨水空间更新始终强调经济、社会、自然协调的可持续发展的价值观念,正如吴良镛先生针对复杂开放的巨系统提出的分解求解的尝试。如图4所示,对于拱宸桥段滨水空间更新,逐步形成了建筑-景观-街道的三位一体整体更新策略。

图4 建筑-景观-街道的三位一体整体更新结构图

3.2.2实现肌理差异化的功能融合策略

肌理差异化是要基本保持各单元之间的异质性,所谓功能融合,是通过调整去除其不合理的因素,改变其混杂、破碎与隔离的状态,在保持各单元之间个性的同时,实现其共性的统一。

(1)交通系统的缝合

城市道路交通是完善城市功能运转的重要保障,运河拱宸桥段滨水空间更新中道路层级的多样,不同道路之间的贯通,以及功能区内部街道的渗透,也使不同功能区之间的缝合和联系更为紧密。例如,运河两岸的客运码头利用良好的景观价值实现人流的聚集,并且将该区域转变为城市机能的公共活动空间,促进周边商业发展,也将滨水两岸区域缝合起来。

(2)建筑综合体的融合

通过改变建筑的功能,使建筑与其附加功能一起形成一个建筑综合体,从而实现产业建筑融入城市,激活旧建筑所在地区的活力。例如,在拱宸桥段滨水空间更新过程中,将杭州土特产公司仓库改建为中国刀剪剑、伞博物馆和中国扇博物馆,在运河东岸进行了建筑的拆除整合,建造了京杭大运河博物馆和购物中心,实现了区块之间有序融合。

(3)绿化网络的织补

公共绿地是居民日常休憩、交往不可或缺的场所,良好的公共绿地系统是构建和谐人居环境的重要内容。运河拱宸桥段滨水空间在原有公共绿地空间匮乏和失衡的情况下,以运河为中轴,东西向逐级更新。水陆缓冲带的绿地更新注重水域的改善与恢复,分别采用了通过式、开放式和密集式绿地形成各类绿地斑块,增强护岸的多种功能,促进东西两岸交往与融合。集聚混合型既有住区具有局部有序而整体混沌的空间特征,各单元之内存在大量权属和功能模糊的点空间,运河拱宸桥段滨水空间更新过程中将点空间转换为绿化,形成住宅之间的公共场所,并以点画线,再以街道绿地实现各单元绿地之间的连通,构建完整多层级的绿化网络。

3.2.3实现多尺度协调的空间统筹策略

滨水空间产城融合更新需要落实到一个具体的空间范围内,这就涉及到更新单元规模界定的问题。对于集聚混合型既有住区来说,如更新单元规模过大,可能会带来更新周期长、资金投入大等问题,若规模过小则很难起到更新作用。所谓多尺度,空间维度上是从多个明确、完整的地域范围考虑单元更新,时间维度上是从历史遗存、现状问题和发展需求考虑滨水空间更新的过去、当下与未来,实现各单元的相互协调,形成共同发展的“生命共同体”。

(1)沿岸用地整体开发

运河拱宸桥段滨水空间的各要素在更新过程中并不是孤立存在的,整个空间更新中具有结构性、动态平衡性和时序性的特征。在更新改造前期,立足于该区域发展的社会背景,运河拱宸桥段滨水空间实现了与城市整体发展布局的衔接,开展工业转移与功能提升,由工业主导转为居住旅游为主导。在更新改造过程中,采用阶段式移植的方式更新环境,在尊重场地原有肌理的基础上,以交通体系的完善为先导,支起整个区域发展的骨架,由宏观到微观逐级向内更新,实现新旧元素的融合。

(2)遗产保护与城市记忆延续

在物质空间更新中尊重历史文脉与人文文脉,从而实现滨水空间在时间尺度上的延续,例如拱宸桥西区域将部分有历史价值的工业遗产,基本保持建筑原有的体量与风格,新旧结合的工业遗产建筑改造,强化了对工业遗产建筑城市记忆的可识别性,实现了历史与现代的对话,其功能置换又是对未来产业发展定位的一种延伸。

3.2.4实现多层级复合的结构匹配策略

滨水空间产城融合更新是实现资源的合理配置。所谓多层级复合,是在一固定空间范围内的要素在空间维度上的复合,空间维度需要看区域内部的产业与服务融合问题和结构问题。所谓结构匹配是服务于内部产业的物质要素与服务于生活的物质要素实现均衡的资源配置。

(1)街道-建筑-绿地的立体复合

根据单元的主体功能不同,街道、建筑和绿地空间也要与之匹配,在公共建筑为主的单元内,人流集中,相应的绿地和街道空间就需要与之匹配。例如桥西历史街区,外部的社区级道路实现其与周边的联系,内部以商业建筑为主,并配置街巷级道路,在街巷周边、建筑内构建不同尺度的绿地,整个桥西历史街区形成一个闭合紧密的街道-建筑-绿地复合体系。而运河文化广场片区有拱墅区人民法院、政府和京杭大运河博物馆,相应的绿地空间宽敞,西邻城区级道路,东侧和南北面与社区级道路相连,构成了一个开放舒缓的街道-建筑-绿地复合体系。

(2)产业空间与人居空间复合匹配

产业结构与社会服务需求密切相关,质的不同将直接影响到城市配套服务设施的供给,这就关系到产业与人居空间的匹配度。劳动力在各产业之间的变化趋势是,第一产业逐步减少,第二、三产业逐步增加,相应的产业与人居空间比例也要与之匹配。例如,运河拱宸桥段滨水空间的产业结构因杭州“退二进三”战略的实施而有所改变,就业贡献较大的第三产业占据主导,相应的居住空间以及与之匹配的商业、文化、教育等公共服务设施增加。

4 结语

自20世纪80年代起,以旅游、餐饮和商贸产业为主的第三产业在杭州城市产业结构中的占比不断提升。同时,杭州行政区划的调整促进了杭州城市的功能与空间的重组,城市空间发展中采用市区整合与协同发展的策略,将土地资源转化为社会、经济、空间等多种要素全面耦合的发展资源。在社会意识形态方面,杭州在“偏安”的文化形态影响下,其城市发展中更重视生态化的人居环境建设,其文化旅游资源得到重视与保护,运河(杭州段)开展了多轮的综合整治开发工程,随着后申遗时代的到来,杭州滨水空间的社会、经济及文化价值将会进一步提升。

在杭州的经济发展背景下,滨水空间的更新成为现代人居环境建设的开拔之师,在现代人居环境背后蕴含着复杂的社会矛盾,时常会出现功能诉求难以实现的问题。通过引入产城融合理念,有助于我们全面深入理解滨水空间更新背后空间资源调控的内在逻辑。“空间形态”在表达运河拱宸桥段滨水空间发展痕迹的同时,也反映着基于不同功能需求的空间资源调控倾向。本文基于产城融合理念,以运河拱宸桥段滨水空间更新过程为研究对象,提出了集聚混合型既有住区滨水空间产城融合更新模式,相应地提出了实现可持续发展的以人为本策略,实现肌理差异化的功能融合策略,实现多尺度协调的空间统筹策略和实现多层级复合的结构匹配策略,以期为城市滨水空间更新提供借鉴。