社会主义核心价值观课程化探究

2020-11-22张光富

□张光富

党和国家领导人高度重视社会主义核心价值观的落实,中小学校作为专业的教育机构,对培育和践行社会主义核心价值观更是责无旁贷。深圳市南山区西丽小学对社会主义核心价值观课程化进行了多维立体式探索,与中国教育技术协会电影教育专业委员会合作,共同对社会主义核心价值观课程进行影像化处理,教学效果良好。

一、社会主义核心价值观课程化的目标定位

中小学要让社会主义核心价值观在学生中入脑、入心,课程化实施是必由之路。而课程化实施的首要任务就是定位好课程目标。

从国内外课程理论发展来看,社会主义核心价值观课程的构建应基于学生个体,从对价值观的认识和体验着手。社会主义核心价值观课程的构建目标就是通过持续、连贯、系统、立体、螺旋上升式的教学设计,通过阅读、讨论、讲解等方式,深刻理解社会主义核心价值观的内容,由浅入深地加以认识,知道什么是自由,什么是民主,什么是诚信,什么是友善。通过合作、体验、分享,产生对价值观内容的情感需要和自觉努力。通过活动践行,将学生对价值观的认识和理解转化为坚定的行为操守,从而建立起牢固的价值观。

二、社会主义核心价值观课程化的内容

用什么样的途径才能让社会主义核心价值观入脑、入心,才能培养出担当民族复兴大任的时代新人? 很显然,靠老师说教,靠故事读本,都不能很好地触动孩子的心灵,引发孩子的深度思考和讨论。在实践中,我们发现社会主义核心价值观与中国传统优秀文化、世界经典电影所载的思想内容具有一定的传承性和相似性。

(一)中国优秀文化承载的价值观历久弥新、向上向善

中国古代的孩子求学,不仅要学习字词句、语法修辞,更重要的是学道、悟道、修身养性。学道就是加强道德修养。古人花大量时间阅读,是从中吸取精神营养,是进行思想道德建设,是在自我培育人生观、价值观。《老子·第六十四章》写道:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。” 这句话告诉我们要敬业,要脚踏实地。《道德经·第五十六章》说:“故不可得而亲,不可得而疏;不可得而利,亦不可得而害;不可得而贵,亦不可得而贱。故为天下贵。” 这句话讲平等。《尚书·泰誓上》写道:“天矜于民,民之所欲,天必从之。” 这句话讲公正。“王施而无私,则海内来宾矣。臣任力,同其忠而无争其利,不失其事而无有其名,分敬而无妒,则夫妇和勉矣”(出自《管子·宙合》)。这句话讲和谐。学生学习这些优秀的文化,一方面有助于认识和理解社会主义核心价值观的内涵和意义,另一方面也了解到社会主义核心价值观有着深远的历史渊源。

(二)好电影承载的价值观最受学生欢迎

自从一百多年前人类发明了电影以来,价值观也被电影所承载。爱迪生、爱因斯坦、鲁迅、蔡元培等人类先贤,立刻意识到,除了文字书本以外,电影也将是人类学习的新载体。他们预言和梦想电影进入学校,成为育人课程。

经过实践,我们发现好电影最受学生欢迎,好电影承载的价值观最易被学生接受。比如电影《木偶奇遇记》是学生最喜欢看的优秀电影之一,其中主人公皮诺曹因为说谎鼻子变长了,学生在愉悦的观影过程中了解到说谎的后果,自然地接受了做人要诚实的价值观。再比如电影《骗中骗》,一开始就形象地刻画了受骗的人都是因为贪小便宜而上当的这一事实。学生可以思考,做一个诚实的人,也要防止上当受骗,最重要的就是不要贪小便宜。

通过影像学习社会主义核心价值观的教学方式,效果良好,得到国内外人士的重视与好评。日本电影学校副校长千叶茂树带队前来拍摄了一部48 分钟的纪录片,美国前参议员、美国电影协会全球主席多德与西丽小学学生热情互动并发出访问邀请,中央电视台为此做了多期专题节目,中国教育学会前会长顾明远专门为此题词:“学校开设电影课,教育史上第一遭。” 一位马来西亚的华人校长说:“我们没有办法把学生带到全世界,但是电影课可以把全世界带给学生。” 一位外国学者说:“电影课带给世界和平、和谐,因为它帮助沟通的不仅是语言,而且是沟通了价值观。” 有日本学者说:“上电影课长大的孩子们,有可能在今后各种国际组织的领导席位竞选中占据更多的优势,因为他们的全球意识是从小就建立起来了。”

也许就是因为开设了电影课,让中国未来的公民,在人类丰富的精神滋养中,生长成为人类命运共同体的国际公民。如果真的是这样,那么我们现在开始社会主义核心价值观课程化探索,就成了中国未来栋梁之材成长的战略启蒙项目。

(三)人类精神财富的来源与基础是价值观

不同的民族之间、东方和西方世界之间,在价值观上有不同的部分,也有相通的部分。“人类命运共同体” “求大同” “存小异” 这些相通的部分,可以称为人类文化遗产,或者叫作人类的精神财富。价值观层面的精神财富,既不能强调全球绝对统一,又不能强调各自相互对立,或者应该提倡和谐共存,百花依时竞放,百家依理争鸣,百姓依法而为。和平的人类、和谐的世界,价值观的共同部分是最基础、最核心的共同体。核心相同,而又特色各异。二战后,美国前总统罗斯福接受记者提问,记者问:“请问总统先生,您认为我们美国应当奉行什么主义?” 罗斯福略微想了一下,回答说:“我们美国那么大,应当可以容纳很多个主义吧! 不论它容纳多少个主义,核心就是让美国富强。” 因为他认为国家富强,就等于有尊严。2014年3 月27 日,习近平总书记在联合国教科文组织总部发表演讲时说:“让中华文明同世界丰富多彩的文明一道,为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力。”[1]这是构建人类命运共同体,让世界和谐、美好的必然选择。

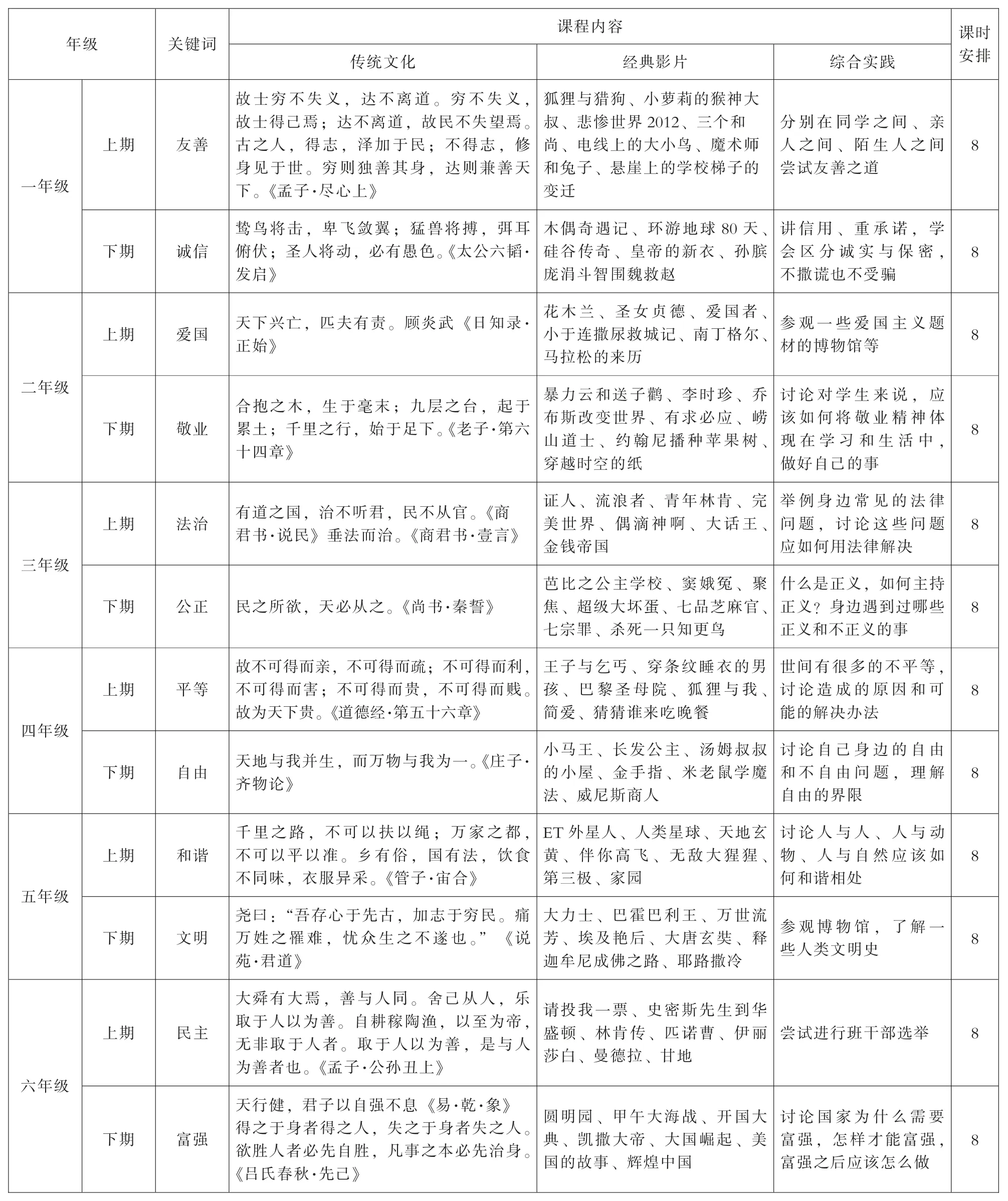

现在的中小学课程,无论学习还是考试,书本知识占据绝大比例,这种课程结构有失偏颇。社会主义核心价值观课程的开设,将使我们的学生今后更有可能成长为世界公民,他们了解世界,学习世界,热爱世界,服务世界。通过人类精神的学习,再经历人生历练,学生就能成长为人类命运共同的建设者和受用者(具体课程见表1)。

表1 深圳市南山区西丽小学社会主义核心价值观课程框架

三、社会主义核心价值观课程化的方法与举措

(一)制定社会主义核心价值观课程计划

课程计划是课程顺利实施的有力保障,是将社会主义核心价值观在中小学有效落实的前提条件。课程计划对课程内容、实施方式、课时安排、时间分配等都做了一定的设置:一方面,让教师有一定的方向和标准去设计教学;另一方面,在时间、资源、内容上为社会主义核心价值观课程化实施提供了保证。

经过严密的安排,学校将社会主义核心价值观课程融入道德与法治学科教学,并将这门学科中涉及的相关价值观内容进行整合,同时道德与法治课程在设置的时候也为教师留了一定的自主空间,一个学期8 个课时的教学时间完全可以保证。这样,每3 年轮一次,从小学到高中就可以使培育和践行社会主义核心价值观教育呈螺旋上升的状态,使学生成为稳定的社会主义核心价值观的践行者。

(二)立体式开发社会主义核心价值观课程

社会主义核心价值观的培育和践行,目前是没有教材,没有专职教师,没有课程标准,是典型的“三无” 课程。针对这种情况,学校应组织课程小组挖掘每个关键词的丰富含义,让学生对每一个词有立体的认识,以建立起科学的价值体系。每一种价值观都不能只从一个角度去理解,要从多维的角度去认识。学校在让学生认识法治的时候,也要让学生知道信仰的力量;在让学生理解文明的时候,也要让学生了解野蛮的存在;教师在和学生讨论友善的时候,也要和学生讨论爱憎分明的人生立场。

(三)动态地发展社会主义核心价值观课程

社会主义核心价值观课程建设是一个动态发展的过程,不同的老师有不同的选择,不同的对象有不同的学习需求,我们采取三种方法,促进课程动态发展。

第一,要做到海纳百川,简称为 “海纳”。从全人类关于每一个社会主义核心价值观关键词的一切文化形态中凝练与抽象,做到“出于其类,拔乎其萃”。学校整合的是整个人类关于这个词的古文、文章、文学、艺术、名言、谚语、民间故事、戏剧、小品、微电影、电影、歌词歌曲、新经典等等,一切与这个关键词相关的文化元素,进行大汇总,大融合,大整理,大荟萃,形成21 世纪崭新的价值观文化。

第二,共编、自编课程内容,简称为 “共编”。这些课程资源,不只是学者编辑,还有学生参与,教师、校长以及学生父母,一切有兴趣参与的人士,都可以参与学校的社会主义核心价值观课程资源库建设。有些学生还自主合作探究,编辑自己的价值观绘本。一句话、一幅图,就占绘本的一页,有10 页就算是一个绘本。学生在绘本的封面上署名,自己当主编。

第三,做到日新月异,简称为“日新”。这个资源库是每天都可能会增加新东西的。你可以浏览,也可以搜索。在阅读中编辑自己的作品,在阅读和编辑中,这种价值观的精神就融进了自己的血液,也就是说,这个价值观的资源库是动态的、日新月异的。这个资源库,今后是可以国际通用的、全人类可以共享的。