土地整治生态环境效应的作用机制

2020-11-20刘晓丽

刘晓丽

(山东省土地综合整治服务中心,山东 济南 250014)

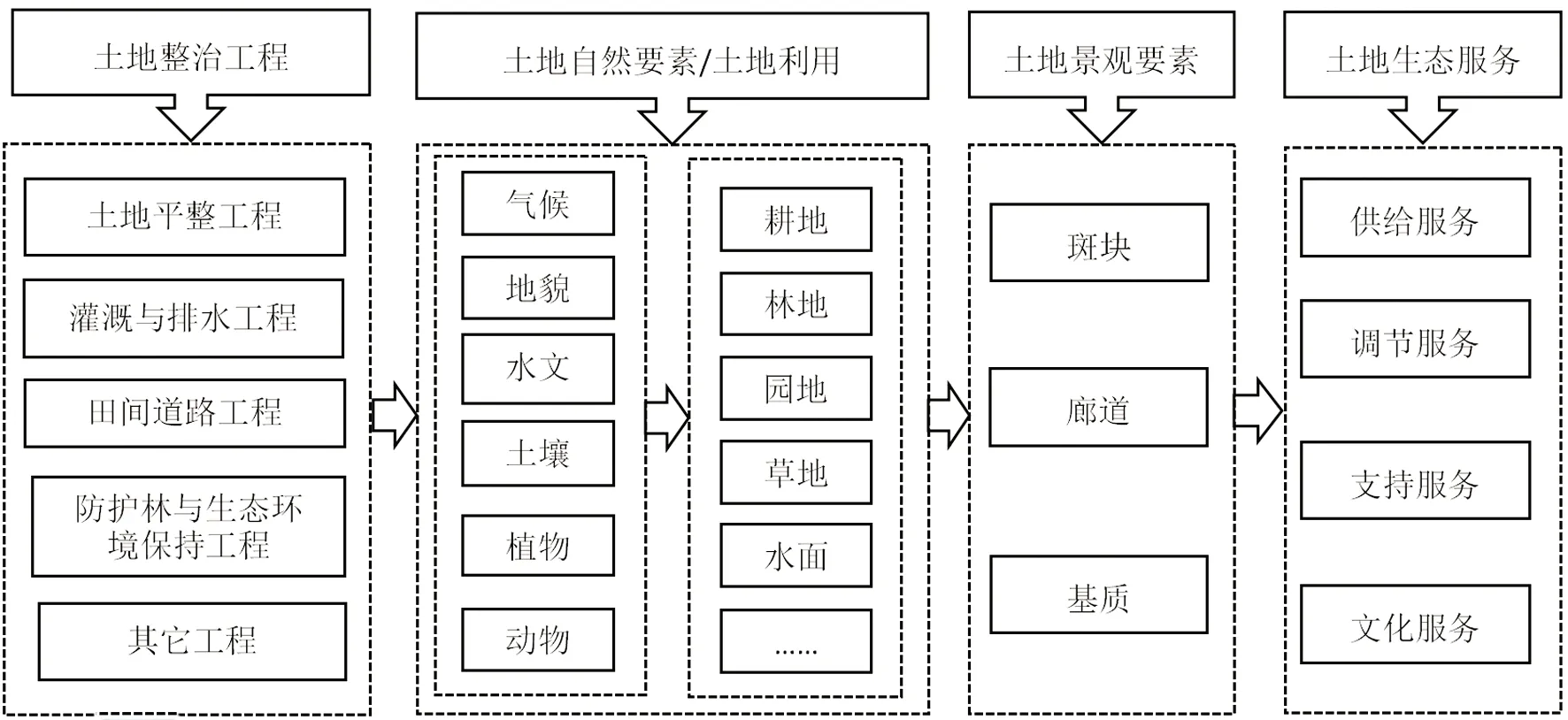

摘要:生态化土地整治是生态文明建设的必然要求,土地整治生态环境效应的作用机制是生态化土地整治理论的有益探索。土地整治生态环境效应作用机制,可以通过土地整治工程-土地自然要素/土地利用类型-土地景观要素-土地生态服务功能的逻辑框架,解析土地整治生态环境效应作用机制。土地整治工程的实施,对土地整治区及其相关区域的气候、地貌、水文、土壤、植被、动物等自然要素产生影响,引起土地利用类型及空间布局发生变化,改变区域景观结构和格局,从而影响土地景观生态系统服务功能。

0 引言

土地整治是对土地资源及其利用方式的再组织和再优化过程,是一项复杂的系统工程[1]。从生态学的角度来看,土地整治作为一种人类干扰行为,它改变了区域土地利用/土地覆盖方式,从而影响区域土地生态系统的类型、结构与功能,主要表现为景观格局的变化、生物地球化学循环过程的变化及生物多样性的丧失等[2]。当前,我国的土地整治已步入注重生态景观理念的“山水林田湖草”生态化土地整治阶段,需要运用“山水林田湖草系统治理”理念,采用系统论的观点,对土地整治生态环境效应作用机制进行系统解析。

1 土地整治生态环境效应作用机制分析框架

在实践中,根据整治对象,土地整治可分为农用地整理、城镇工矿建设用地整理、农村建设用地整理、未利用土地开发、废弃土地复垦等类型,并通过土地平整、灌溉与排水、田间道路,以及防护林与生态环境保持等工程组合,实现土地整治目标。在土地整治工程实施过程中,将对土地整治区及其背景区域的气候、地貌、水文、土壤、植被、动物等自然要素产生影响,并促使土地利用类型及空间布局发生变化,从而引起整治区域景观结构和格局的改变,最终影响土地生态系统服务功能[3]。因此,可以通过土地整治工程-土地自然要素/土地利用类型-土地景观要素-土地生态服务功能的逻辑框架(图1),解析土地整治生态环境效应作用机制。

图1 土地整治生态环境效应的作用机制分析框架

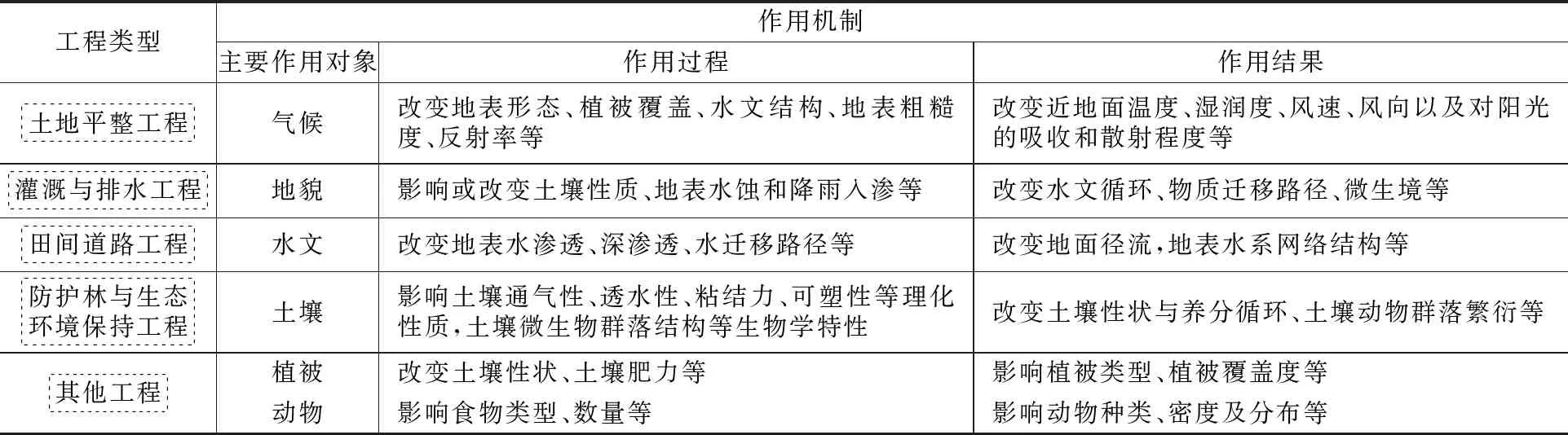

2 土地整治工程对自然要素的作用机制

土地是由气候、地貌、水文、土壤、植被、生物以及人类活动组成的自然经济综合体,各组成要素相互联系、相互制约,形成有机统一的整体,其中任何要素发生变化,必然引起其余要素发生相应的变化。在土地整治过程中,通过实施土地平整、灌溉与排水、田间道路,以及防护林与生态环境保持等工程不同程度地改变着区域气候、地貌、水文、土壤、植被、生物环境等土地构成要素,形成相互影响、相互制约的作用机制(表1)。

表1 土地整治工程对自然要素的作用机制

2.1 土地整治工程对气候要素的影响

土地整治活动是一种微地貌的重建过程,其地表形态、植被覆盖、水文结构、地表粗糙度、反射率等均发生改变,影响湿度、温度以及风速等因素,进而引起局部小气候的变化[4]。比如,将旱地改为水田,或将荒草地改为旱地,均加大区域的蒸发量,这种改变在降水丰沛的南方地区影响并不显著,在某种程度上可以忽略不计[5]。又如,农田防风林建设不仅可以降低风速,而且能涵养水分,改善农田小气候。

2.2 土地整治工程对地貌要素的影响

地貌是岩石圈表面的起伏状态,是自然生态环境要素中的重要组成部分,也是土地构成要素之一。在土地整治中,土地平整工程改变区域地表形态,属于微地貌改造。微地貌改造是对地表下垫面原有形态结构进行改造,从而影响或改变土壤性质、微生境、地表水蚀和降雨入渗等,从而达到改善立地条件、抑制水土流失、提高生态系统服务功能的目的[6]。

2.3 土地整治工程对水文要素的影响

水文是最为重要的自然生态环境因子之一。土壤、水文和植被决定着土地生态环境的整体质量,通过相互作用而构成稳定的结构。土地整治中的土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路以及防护林工程建设,不仅会影响渗透、深渗透或表面径流等水文过程,还可能影响地面径流的产生过程,改变地表水系的网络结构,影响水文及其生态过程。比如,坡地上地块的方向会影响地表径流的大小和冲刷过程发生;而通过“坡改梯”工程,可以减缓地表坡度,增加地表面积,有利于降水下渗,增加对地下水的补给,进而影响区域水文环境[7]。

2.4 土地整治工程对土壤要素的影响

土壤是自然生态环境中各种要素相互作用的产物,是结合有机界和无机界的纽带,是联系其他要素的关键环节。土地整治会对土壤性状与养分循环产生重要影响,从而影响土壤侵蚀、土壤养分循环等相关生态过程。土地整治对土壤性状的影响,可分为对土壤理化性状的影响和对生物学特性的影响,前者主要是影响土壤通气性、透水性、粘结力、可塑性等理化性质,后者主要是影响土壤微生物群落结构等生物学特性。适当或合理的土地平整可以使土壤通透性增强、有机质含量增加、肥力提高、植被覆盖率增大等有益影响;过度或不当的土地平整则可能导致土壤板结、有机质损失、通透性降低、蓄水蓄养能力减弱等不良后果[8]。

2.5 土地整治工程对植被要素的影响

植被是自然界中使有机界和无机界建立联系的特殊产物之一,保证了自然生态系统的稳定发展。土地整治中采取的一系列工程和生物措施会对地表的植被数量、质量产生影响。大规模的土地平整、田间道路和灌溉与排水工程,会直接破坏整治区地表植被及土壤中的植被种子,单一农作物种植也会使土地整治区原生、次生自然植被和人工植被面积减少和退化[4-9]。在土地整治中,为增加耕地面积,将荒草地、零星的林地和园地开发为耕地,引起植被类型过度单一,使得土地生态系统功能的稳定性趋弱,不利于维持系统平衡[10]。田间道路、灌排沟渠等线性工程会使许多连续的植被生境破碎化,并成为一些动物迁徙、植物孢粉运移的屏障[11]。

2.6 土地整治工程对动物要素的影响

动物是自然生态环境诸要素中对环境变化最敏感的要素,受其他自然生态环境要素的影响最为强烈。土地整治会不同程度改变地表形态、植被覆盖、水文结构、土壤结构等,进而影响到动物的生存环境,而生境的改变可能对生物多样性和生态系统稳定性带来影响。比如,沟渠不仅提供生物觅食、筑巢、繁衍、栖息、避敌等生活空间,也可为鸟类和其他动物提供水源、食源和迁徙廊道,维持区域的食物链。但是,沟渠建设也会导致生境破碎化,使孤立的嵌块体栖息地大量增加,在一定程度上阻碍农田物种的扩散。

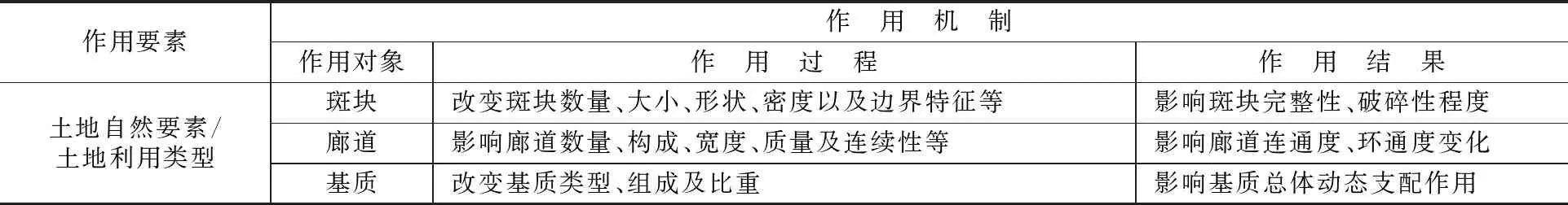

3 土地自然要素/土地利用类型变化对景观要素的作用机制

通过实施不同类型的土地整治工程及其组合,使得区域土地构成要素发生相应改变,进而影响到耕地、林地、草地、田坎、道路、沟渠等土地利用类型及其空间组合的变化,从而对土地景观要素和景观格局产生影响。景观格局是指大小和形状各异的景观元素在空间上的排列形式,可以采用“斑块-廊道-基质”模式解释。因此,通过调整地块规模和形状,布设排灌沟渠和田间道路,提高田块规整度及连片程度,以及廊道的连通度,斑块、廊道、基质的空间配置发生改变,景观空间异质性和景观格局多样性发生变化(表2)[8-12]。

表2 土地自然要素/土地利用类型变化对景观要素的作用机制

3.1 土地自然要素/土地利用类型变化对景观斑块要素的影响

斑块是指与周围环境(基底)在性质上或者外观上不同的空间实体,表现为空间上的非连续性和斑块内部的均质性。对于生物来说,斑块有栖息、踏脚石、源和汇、屏障和通道等功能。土地整治引起土地自然要素/土地利用类型的变化,进而对斑块数量、大小、形状、密度以及边界特征等产生影响,并影响着农田生产效率、生态涵养功能、景观和物种多样性。

一般情况下,通过平整土地、归并田块、完善灌排设施和道路系统,会使斑块数量减少,密度和边界复杂度降低,斑形状趋于规整;而对大斑块进行分割,斑块面积减小,数量和密度增加,形状趋于简单,破碎化程度增大[13]。

3.2 土地自然要素/土地利用类型变化对景观廊道要素的影响

廊道是具有通道和屏障功能的线状或带状景观要素,是异于两侧基质的狭长地带。廊道的数量、构成、宽度、质量及连续性决定了斑块之间物质与能量流的运送效率、野生动物迁移效率等[14]。廊道类型、数量、长度、宽度、密度及连续性等的变化,影响区域的景观格局。

在土地整治中,廊道主要指田间道路、排灌沟渠、防护林以及田坎、树篱等,它们交互连接形成廊道网络。破坏树篱、填埋沟溪、减少田坎,会使廊道的数量、面积减少,空间分布特征改变[8]。完善田间灌排渠系和生态防护林网体系,增加廊道长度及密度,可以提高廊道连通度和封闭廊道网络的环通度。另外,廊道作为斑块边界,同时也增加其隔离作用[13]。

3.3 土地自然要素/土地利用类型变化对基质要素的影响

基质是景观中相对面积最大、连通性最好、动态控制性最强的景观要素类型[15]。基质对斑块等景观要素内及景观要素之间的物质能量流动、生物迁移觅食等生态学过程有明显的控制作用,因而作为背景的基质对生物多样性保护起关键作用。比如,以荒草地等未利用地为基质的景观类型转化为以耕地或林地为基质的景观类型,主要景观组分构成比例发生变化,进而景观格局发生改变。

3.4 土地自然要素/土地利用类型变化对景观多样性的影响

景观多样性分为斑块多样性、景观类型多样性和格局多样性,是景观水平上生物多样性的表征,是立地条件不同而形成不同的生态系统以及干扰的结果[16-17]。景观格局多样性是景观水平上生物多样性重要表征之一。

在农用地整理中,通过调整田块,优化田间道路、排灌沟渠的空间布局,原有散乱的空间镶嵌格局趋于规整,其他景观类型(如小树林、小坑塘、小片未利用地等)转化为耕地,耕地基质的连通性加强。但在半人工化的耕地生态系统中,农作物种类单一,景观的异质程度大幅度下降,地方性植物和动物种群数量减少,生物的适应能力下降[18-19]。

4 土地景观变化对生态服务功能的作用机制

土地景观生态格局的改变影响着区域生态系统服务功能。生态系统服务是指生态系统与生态系统过程所形成及所维持的人类赖以生存的生物资源和自然环境条件及其效用[20],可分为供给服务、调节服务、支持服务和文化服务。比如,改变景观植被类型及覆被状况,可提升农产品等供给能力;改变斑块形状、调整廊道布局等,可提高局域气候、水文等调节功能;改善地表与地下径流的循环,可提高生态系统的支持功能;改变斑块规整度、连通度,降低破碎度,可提高景观的文化功能(表3)。

表3 土地景观变化对生态服务功能的作用机制

4.1 土地景观变化对供给服务的影响

土地景观生态系统的供给服务主要有食物生产、原料生产、水资源供给等,为人类不断提供食物及其他生产生活原料。比如,农田景观植被组成的单一化趋势,使得原生、次生自然植被和人工植被面积减少和退化,同时单一农作物环境适应力差,生态系统稳定性弱,不利于维持系统平衡,影响食物生产供给能力。因此,保留农田景观中的小树林、小片荒草地、小水塘等,可以增加农田景观异质性,提高农田系统稳定性及供给服务能力。

4.2 土地景观变化对调节服务的影响

土地景观生态系统的调节服务主要有气体调节、气候调节、净化环境、水文调节等。土地植被景观类型、面积的变化,影响主要植被结构控制环境变化的反应能力,对局域气候产生影响。农田防护林景观在改善农田小气候、净化环境等方面发挥着重要作用。研究显示,在有效防护范围内,近地表的风速可降低30%~50%,土壤蒸发量可减少20%~30%,相对湿度可提高15%~25%[21]。灌排沟渠、田间道路等线状景观会改变地表水系格局,导致水迁移路径变化,影响水文循环[22],进而影响土地景观生态系统的调节服务能力。

4.3 土地景观变化对支持服务的影响

土地景观生态系统的支持服务主要有土壤保持、维持养分循环、生物多样性等。合理、适度的土地平整可以使土壤的通透性增强、有机质含量增加、肥力提高;完善的水利设施能有效防止土壤的盐碱化[8]。微地形改造能创造厌氧和需氧环境下不同的土壤氮固定与转化机制,进而加速氮循环过程[6]。农田防护林、灌排沟渠等线状景观是连接不同景观单元的重要纽带,在提高生物物种多样性,以及生物扩散和迁移中发挥着特殊的作用,也可为鸟类和其他动物提供水源、食源和迁徙廊道,维持区域的食物链,维护和支持生态系统的稳定。

4.4 土地景观变化对文化服务的影响

土地景观生态系统的文化服务主要有休闲娱乐、文化遗产、景观美学等。通过不同景观要素组合(大小、形态及其空间配置),形成多样化的景观格局变化,提高景观美学价值,为人们提供休闲、憩息场所。农田景观通过地形的起伏、植物四季色彩变化和田块几何形状的改变,形成色彩斑斓、富有韵律感的农田景观,具有良好的景观美学价值,供人们体验、观赏[23-24]。不当的土地利用方式,健康的生态系统受到损害,自然生态之美也将受到影响,从而影响人们的休闲、观赏、娱乐。

5 结语

土地整治是一种对土地生态系统性的干扰,引起土地生态系统变化和响应,造成土地景观格局发生变化,进而影响土地生态系统服务功能。土地整治对土地生态系统性的干扰是复杂的,农用地整理、农村建设用地整理、土地复垦和未利用土地开发,以及退化土地的生态修复,其具体作用机制会有所差异,但一般作用机制路径仍然是:土地整治工程-土地自然要素/土地利用类型-土地景观要素-土地生态服务功能。生态化土地整治是生态文明建设的必然要求,土地整治生态环境效应的作用机制是生态化土地整治理论的有益探索,对形成生态化土地整治理论具有借鉴意义。