南海西南部万安盆地新生代沉降分析及构造意义*

2020-11-19王蓓羽张健艾依飞

王蓓羽,张健,艾依飞

(中国科学院大学地球与行星科学学院 中国科学院计算地球动力学重点实验室,北京 100049)(2018年11月15日收稿; 2019年5月20日收修改稿)

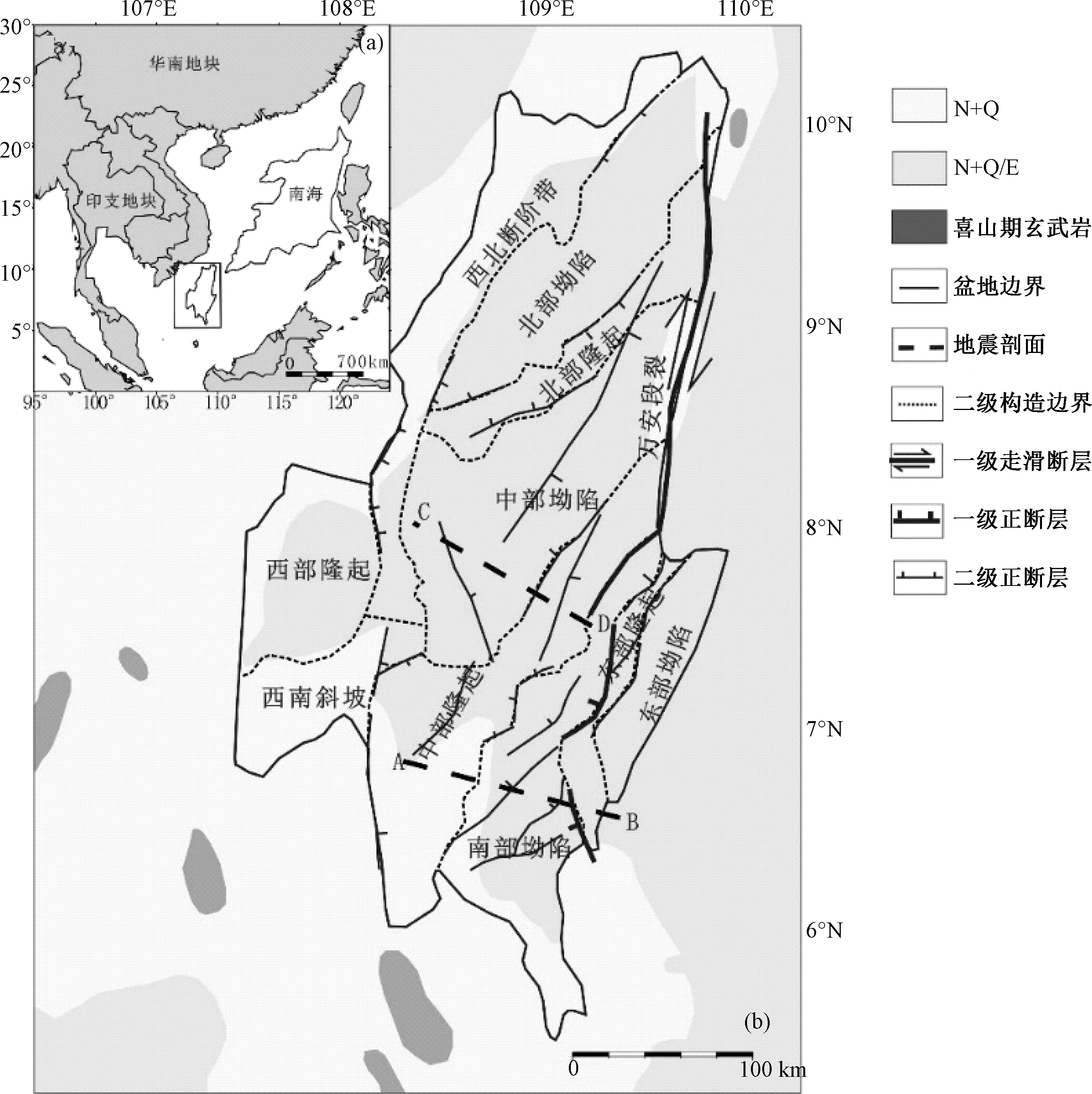

图1 万安盆地地质构造图Fig.1 Geological structure of Wan’an Basin

万安盆地位于南海西南部(图1(a)),是南沙海区重要的新生代含油气盆地之一。该区地处特提斯、环太平洋和古亚洲3大构造域的交汇区,具有极其独特的大地构造,同时受欧亚、太平洋和印—澳3大板块相互作用的控制,形成了复杂的地质构造,具有丰富的油气资源,是研究和认识南海扩张、资源聚集规律和环境变迁的天然实验室[1-4]。万安盆地的沉降与伸展均和南海扩张密切相关[5],共经历了晚始新世—早渐新世、上新世—第四纪、早中新世3次快速的构造沉降过程[6]。利用地震剖面对构造沉降量、构造沉积速率与拉伸因子的反演结果,表明万安盆地具有差异性构造沉降的特点[5, 7]。渐新世表现为北快南慢,具有北部坳陷和中部坳陷2个沉降中心;早中新世存在北部坳陷、中部坳陷和东南坳陷3个沉降中心,其中,中部坳陷、北部坳陷沉降中心先后西移,东南坳陷则向东迁移;上新世万安盆地的沉降表现出从西向东和从南向北逐渐增强的特征[5, 7]。由以上可见,前人对万安盆地构造沉降和伸展的研究主要集中在沉降量大小和沉降中心所处位置两个方面[5, 8-9],但对于相关断裂带性质对万安盆地沉降、伸展、基底热流影响的理解相对薄弱。因此,本文利用回剥法进行相关研究,以期深化对万安盆地构造控制与形成演化的认识。

1 地质构造

1.1 构造特点

万安盆地位于南海西南部,东经 107°50′~110°20′,北纬5°40′~9°30′,面积约 8.5×104km2,呈纺锤状、近南北向展布,主体水深小于500 m,最大水深约1 800~2 000 m,属于新生代走滑拉张盆地,如图1(b)(图1中盆地边界、断层位置、构造分区来自前人研究结果[5, 8, 10-11])。沉积盖层为上始新统—第四系,最大厚度达12 500 m[6, 12],其构造格局复杂,形成“四坳四隆一阶一斜”的构造格局,自北向南分别为西北断阶带、北部坳陷、北部隆起、中部坳陷、中部隆起、西部隆起、西南斜坡、 南部坳陷、东部隆起和东部坳陷10个二级构造单元(图1(b))[5]。万安盆地内断裂构造极为发育,以张扭性NE-SW向切割基底的正断层为主,具有多期性、多层次性的特点。根据前人的研究成果,本文在图1(b)中标出了万安盆地边界内的一级断裂和二级断裂。其中一级断裂与盆地区域构造走向一致,二级断裂控制着盆地二级构造格局的形成与地层的发育。万安断裂位于万安盆地东部边界,呈北北东走向延伸,是一条基底断裂,形成于中生代,并具有多期次的活动和左—右行走滑交替变化的特征[13-16],第四纪以来,表现为弱右行走滑的特征。其他各条断裂大多表现为张性正断层性质,少见走滑断层和反转断层[5, 8, 10-11]。

1.2 地层划分

根据地震反射与钻井资料,万安盆地自下而上可识别出Tg、 T5、 T4、 T31、 T3、 T2 和 T1 共7个区域不整合面,分别对应下始新统人骏群(65 Ma)、下始新统—渐新统西卫群(37.8 Ma)、下中新统万安组(23.03 Ma)、中中新统李准组(15.79 Ma)、上中新统昆仑组(11.63 Ma)、上新统广雅组(5.33 Ma)、第四系(2.58 Ma)底界面。但不整合面T5和Tg之间的人骏群只在极少处深凹部位可见,大多数地区处于缺失状态[5, 8],见图2(a)、2(b)。人骏群形成于初始裂谷期,受礼乐运动的影响,沉积相为河流湖泊沉积相,岩性为粉砂质泥岩和砂砾岩。西卫群主要形成于裂谷期,受西卫运动和南海运动的影响,沉积相为滨海沼泽相、海湾相,岩性为页岩、砂岩、煤层;万安组主要形成于裂谷期,受洋脊跃迁的影响,沉积相为三角洲、滨浅海、碳酸盐岩台地相,岩性为页岩、砂岩、灰岩;李准组形成于走滑改造期,受南沙运动的影响,沉积相为三角洲、滨浅海、碳酸盐岩台地相,岩性为页岩、砂岩、灰岩;昆仑组形成于走滑改造期,受万安运动的影响,沉积相为滨浅海-半深海相,岩性为页岩、砂岩、灰岩;广雅组与第四系形成于裂后加速沉降期,受广雅运动的影响,沉积相为滨浅海-半深海相,岩性为页岩、砂岩[9]。

2 数据与方法

2.1 地质与地震数据

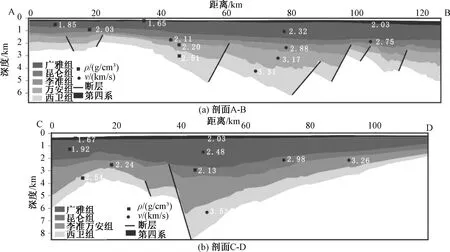

为研究断层活动对万安盆地沉积特征的影响,本文选取穿插于断裂的两条经广海局人员解译后的人工地震剖面,通过时深转换获得两条剖面A-B、C-D的地层层位,如图2(位置见图1(b))。图2横坐标为距离剖面NW向起点的距离,纵坐标为通过时深转换得到的地层深度,方块处的数字表示利用各地层的岩性数据计算得到的各地层的岩性密度,具体参数与计算方法在下文研究方法里详细列出,圆点处的数字表示通过地层厚度与双程反射时间的关系求得的各层平均地震波速。从图1中可看出剖面A-B穿过中部隆起、南部坳陷、东部隆起3个区域,其中间标出的3条断裂为图1(b)中穿过断层的3条断裂;剖面C-D 穿过中部坳陷和中部隆起2个区域,其左边第2条断裂为图1中最左侧穿过剖面C-D的断裂。从图2中可看到两条地质剖面均具有6个地层层位,分别为西卫、万安、李准、昆仑、广雅、第四系;沉积层厚度在2 000~9 000 m,断层处厚度异常增大;不同层位岩石密度随深度增加而增加,与压实程度正相关,数值位于1.65~2.54 g/cm3之间;不同层位的地震波速具有明显差距,与密度深度正相关,数值位于2.03~3.53 km/s之间(图2)。

2.2 研究方法

将地质剖面数据通过逐层剥去,脱压实,利用迭代求解逐层回剥后的深度,得到地质剖面的构造演化图,再除去沉积物负荷沉降、古水深以及海平面变化等对各沉积时期沉积厚度的影响,最终得到构造沉降量[17-18]。经过去压实、古水深和古海平面变化等校正后的 Airy 均衡构造沉降量St表达式[19-20]为

(1)

图2 地质剖面图(剖面位置参见图1)Fig.2 Geological sections (see Fig.1 for the location of the sections)

(2)

φj=φ0e-cz.

(3)

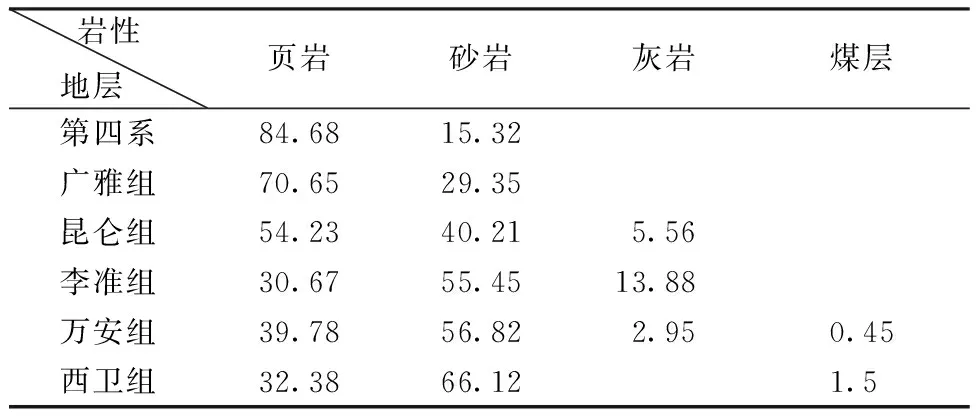

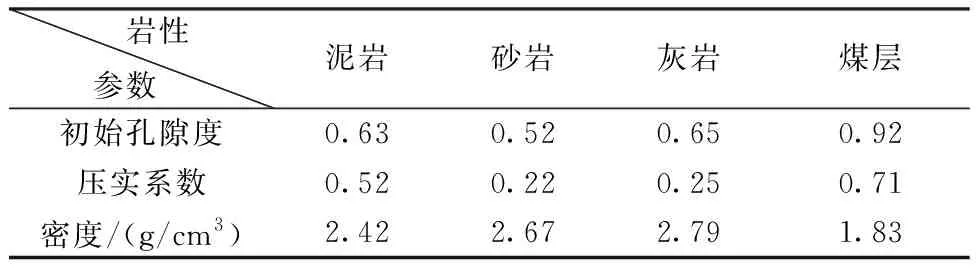

式中:φ0为岩石的初始孔隙度;z为深度;c为压实系数。本次计算,各层岩性的参数主要参考研究区20口井的钻井地层岩性的分析[5],见表1,沉积物的孔隙度参考前人在北海区域的实测结果[26-28],见表2。

表1 万安盆地地层岩性[5]Table 1 Formation lithology of Wan’an Basin[5] %

表2 万安盆地岩性物理参数[5]Table 2 Lithological physical parameters of Wan’an Basin[5]

在这里,将万安盆地的构造沉降简化为几次盆地拉张的结果,以回剥法获得的构造沉降数据为约束,通过McKenzie纯剪切拉伸模型反复调整拉张因子拟合构造沉降史[29],最终得到盆地在该时间范围内的伸展特征。McKenzie纯剪切拉伸模型中St包括初始裂陷量(Si)和裂后热沉降(ST)[30]

St=Si+ST.

(4)

(5)

(6)

式中:h1为岩石圈初始厚;hc为地壳初始厚度,此处在White和Bellingham[31]提出的初始值的基础上以现今地壳厚度作为约束条件,分别取120、31 km;ρc为地壳密度,取2.8 g/cm3;T1为软流圈顶界的温度取1 330 ℃;α为岩石圈的热膨胀系数,取3.28×10-5℃-1;β为地壳的初始拉伸系数;K为岩石圈的热扩散率,取8.04×10-7m2·s-1[32]。盆地基底热流包括两部分,一部分为地壳岩石本身放射性衰变释放的热,一部分为由地球深处向上传导的地幔热[33]。其中,地壳放射性衰变产生的热流为地壳厚度与地壳生热率的乘积,本文中地壳岩石的生热率是邻区地壳结构对比结果的平均生热率0.54 mW/m3 [29],而来自地幔的热流则根据热力学的基本原理,通过岩石圈的热传导方程[30]求取:

(7)

式中:k为岩石圈的热导率,取7.5×10-3cal·cm-1·s-1;h为从地基到岩石圈底界的深度,cm。

3 研究结果

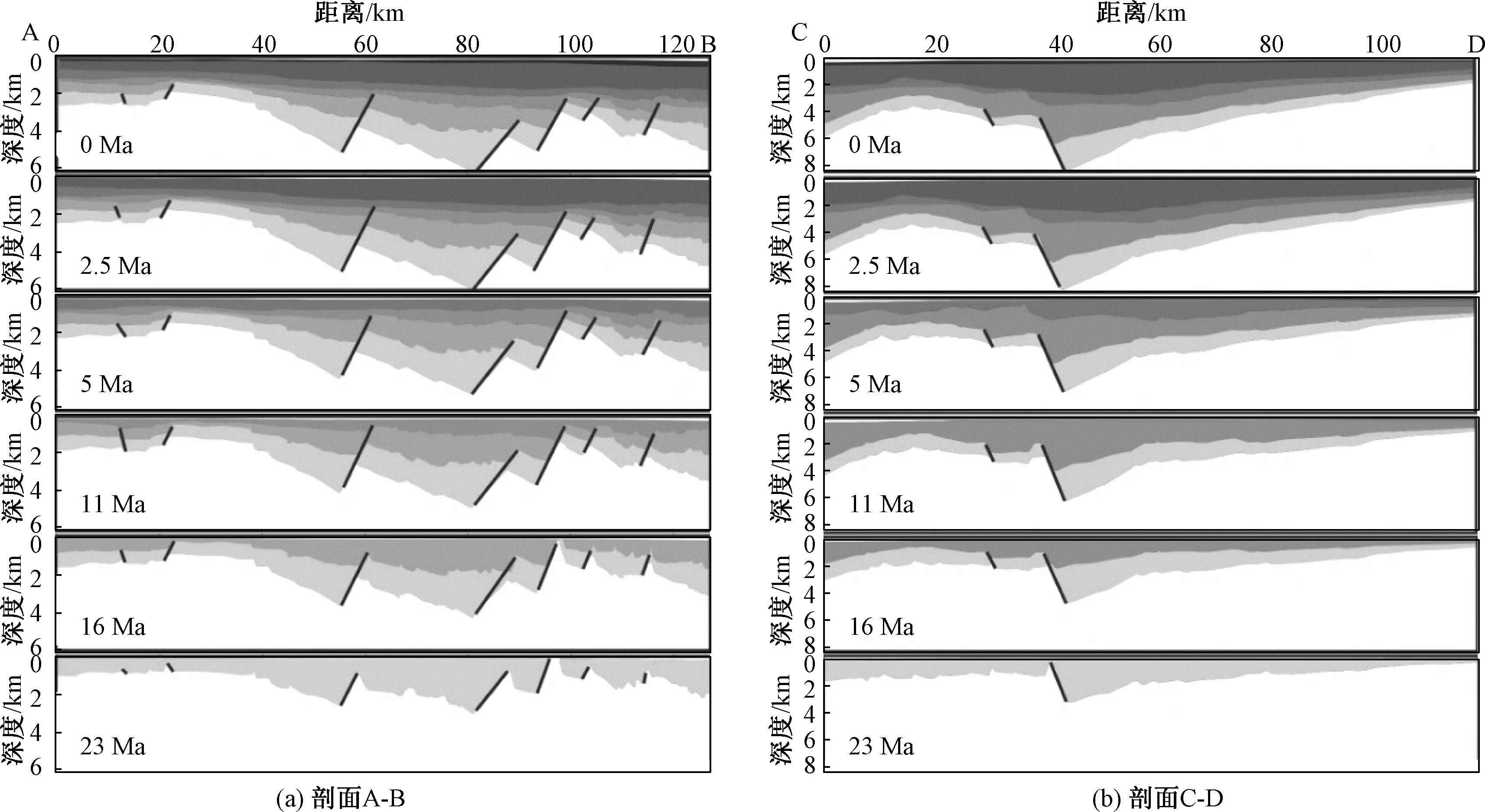

3.1 地质剖面发育演化

根据剖面位置(图1(b))与地质剖面发育演化图(图3),可以得知出地层厚度分布不均匀,隆起区域地层具有大幅减薄的特征,而坳陷区地层厚度较大。地层厚度的变化除受构造位置的影响,也与断层活动密切相关,沿断层位置向两层变薄,下盘地层厚度减小的速度比上盘地层厚度减小的速度大。11 Ma后,由于断层活动的减弱,断层处与其他位置的地层厚度差逐渐变小。万安盆地的构造格局受断层活动程度的影响,在相连地层内具有继承性特征,如西卫组与万安组、李准组与昆仑组、广雅组与第四系两两之间都具有相似的地层特征。其中西卫组与万安组受断层活动影响较大,断陷分块作用明显,李准组与昆仑组为断层活动减弱的过度地层,广雅组与第四系则为裂后沉积阶段,该阶段断层活动几乎停止,沉积物丰富,形成了较厚的覆盖地层。对比两条剖面并结合剖面穿过的二级构造,可发现剖面A-B的断裂数量比剖面C-D的断裂数量多,具有更为明显的裂陷分块特征,由此表明南部坳陷区域较中部坳陷区域受断层活动的影响更严重。综合剖面C-D的沉积厚度自NW至ES减小的趋势与剖面C-D比剖面A-B沉积层厚度大的现象,可发现万安盆地的沉积层厚度具有自盆地中心向盆地周缘递减的趋势。

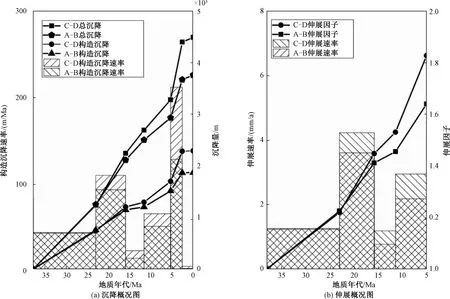

3.2 沉降与伸展

图4(a)为利用剖面A-B与剖面C-D分别计算的平均总沉降量、构造沉降量、构造沉降速率绘制的折线柱状图。从图中可以看出剖面C-D的最终平均总构造沉降量约为2 300 m,平均总沉降量约为4 500 m,剖面A-B的最终平均总构造沉降量约为1 850 m,平均总沉降量约为3 750 m,其中构造沉降仅占总沉降量的50%~60%。构造沉积曲率呈现高低起伏的规律,可将其分为3个阶段:37.8—16 Ma,16—5 Ma,5 Ma—现今,分别对应万安断裂的右旋、左旋、弱右旋3个阶段[13],也与南海的扩张和停止响应。5 Ma—现今整个万安盆地处于向东倾斜的陆架上,物源丰富,此时万安断裂处于弱右旋,整个盆地构造活动弱,构造沉积速率达到3个阶段中的最大:剖面C-D可达210 m/Ma, 剖面 A-B可达130 m/Ma。16-5 Ma期间南海扩张停止,周缘陆架受其影响沉降速率减少:剖面C-D约20 m/Ma, 剖面A-B约10 m/Ma。在此期间,构造沉降曲线与总沉降曲线形成 “凸”的形状,此时构造沉降量占总沉降量的比重偏低。37.8—16 Ma期间,在南海扩张、洋脊跳跃和扩张方向的转换的影响下,周围陆缘构造活动增强,断层活动增加,沉降量增多。

图3 地质剖面发育演化图Fig.3 Geological section development and evolution

图4 沉降与伸展概况图Fig.4 Settlement and extension diagrams

由于第3次快速构造沉降作用为区域构造作用引起,非盆地本身构造作用所引起[29],且5.3 Ma后,万安盆地伸展因子变化较小[5],所以本文将只计算5.3 Ma前的伸展因子与速率。从图4(b)可以看出在23—16 Ma期间,盆地伸展速率达到最大,这与此时万安断裂处于右旋阶段,在研究区产生NW-SE向的扭张作用和该期间南海扩张脊向西南跃迁、西南次海盆由NE往SW方向渐进式的扩张有关。在16—11 Ma,万安断裂处于左旋阶段,产生 NW-SE 向的扭压作用和南海海盆扩张停止,盆地伸展速率达到最小。剖面C-D的平均伸展因子为1.8,平均最大伸展速率为4.2 mm/a;剖面 A-B 的平均伸展因子为1.6,平均最大伸展速率为3.9 mm/a,对比剖面 C-D、A-B 的平均伸展因子、平均伸展速率,可发现剖面C-D 比剖面 A-B 具有更加强烈的伸展活动。这与剖面所处的位置有关,剖面C-D与万安断裂的距离较剖面A-B与万安断裂的距离更短,受其活动的影响更大。并且剖面C-D处于南海西南次海盆扩张脊的延伸线上,受到南海东部次海盆和西南次海盆两次不同方向海底扩张产生的伸张作用。根据沉降量、伸展量与万安断层左右旋的对应关系——右旋期间盆地的沉降量、伸展量大于左旋期间的沉降量、伸展量(图4),我们提出:万安断裂左旋活动期间,在研究区产生扭压作用、万安盆地以地壳活动为主;右旋活动期间,在研究区产生扭张作用、以地幔活动为主。

综合分析图4(a)、4(b),在37—23 Ma期间剖面A-B与剖面C-D的构造沉降量、沉降速率与伸展速率几乎相同,说明该段时间整个万安盆地都处于伸展阶段,并未出现区域性不均匀伸展的特征。在23 Ma后盆地的伸展具有明显的不均匀性,剖面C-D较剖面A-B具有较高的沉降、伸展,这说明盆地中部较南部具有更为剧烈的构造活动,万安盆地发育具有“北早南晚”的特征。结合姚永坚等[5]对各条测线的伸展系数与伸展速度的计算结果等,得出渐新世初期万安盆地EW向的伸展速率大于NE-SW向的伸展速率。此时,EW向的伸展速率达到整个时间历程的最大值。NE-SW向的伸展速率在早中新世时期突然迅速增大达到峰值后降低,但速率整体上大于东西向。综合上述分析,我们认为万安盆地的伸展作用主要受西南次海盆扩张的影响,并以早东西向伸展为主,晚南北向伸展为主。

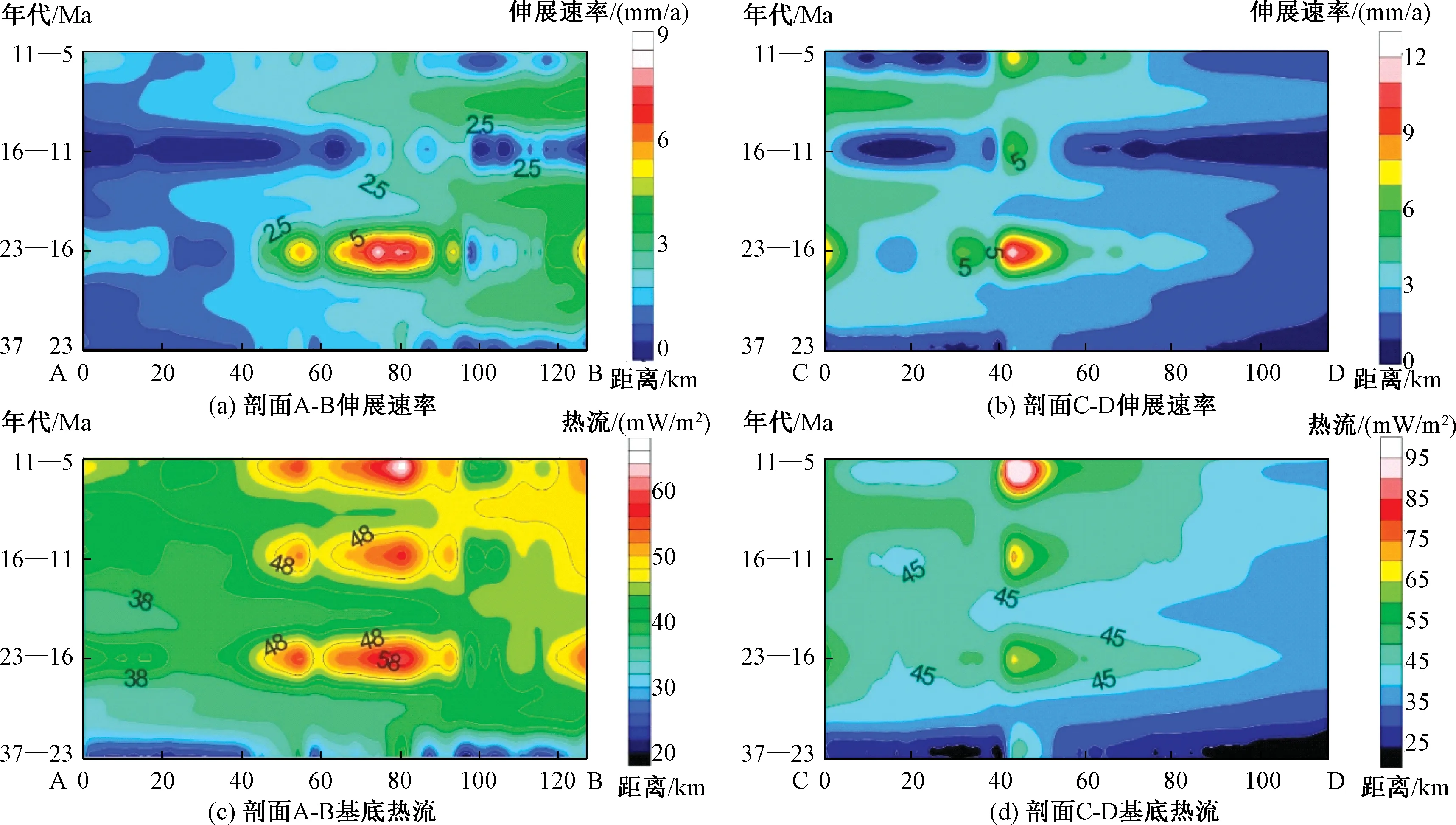

3.3 伸展速率与基地热流

将计算得到的基底热流与沉积层生热相加,得到该区的表面热流,值为43~100 mW/m2,该值与该地区真实的热流值所处区间相符,说明反演结果具有可靠性。为研究断层位置对伸展速率和基底热流的影响,将不同时间的伸展速率与基底热流网格化(基底热流取拉伸后的热流计算值)得到图5。从图5可以发现A-B的伸展速率为0~9 mm/a、基底热流为20~70 mW/m2,C-D的伸展速率为0~12 mm/a、基底热流为25~100 mW/m2,断层附近基底热流和伸展速率形成圈状异常。随着远离断层的位置,伸展速率、基底热流都逐渐变低。对比图3可以发现伸展速率与基底热流异常区位于断层的下盘,该侧断层较多,构造活动较活跃,说明伸展速率和基底热流与构造活动正相关。图5(a)、5(b)中伸展速率在23—16 Ma较其他时间段伸展速率具有明显的异常,与南海扩张洋中脊的跳跃[34]相对应。我们认为西北次海盆的南北扩张转向西南次海盆的NW-SE向扩张对万安盆地的伸展具有更大影响。

图5 伸展速率与基地热流分布图Fig.5 Stretch rate and base heat flow distribution

4 讨论

印度板块楔入欧亚大陆[35-36],导致印支地块向SE方向挤出逃逸[37-38],沿红河断裂和莺歌海盆地 1号断裂的左旋走滑和印支地块的旋转导致万安盆地的发育。32 Ma 时期古南海的俯冲控制万安盆地的持续伸展,到渐新世末期,古南海的俯冲导致洋脊跃迁,中央海盆扩张,并向西南方向扩展,西南次海盆逐渐发育[34],对万安盆地的伸展具有重要的作用。早中新世末期沙巴造山运动发生,南沙地块和婆罗洲地块及卡加延地块碰撞,南海扩张停止,万安盆地全面进入裂后热沉降阶段,该区域断层在左右旋转化过程中对盆地有改造作用。总之,新生代以来,万安盆地主要划分为:初始裂陷期、断层改造期、裂后沉降期,坳陷区还具有“下断上坳”的特征。

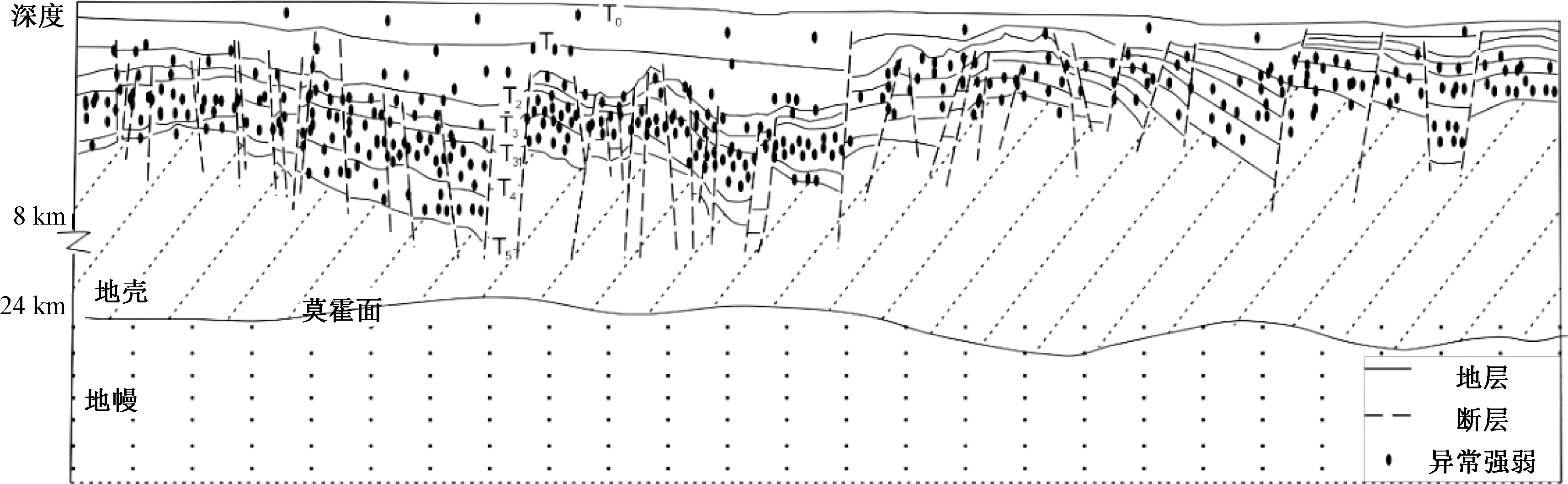

在前人研究的基础上,根据所选剖面有关沉降量、伸展、热流的计算结果,本文绘制万安盆地的沉降、伸展程度与盆地内断层位置的关系的模式示意图,见图6(参考前人有关万安盆地地层剖面的研究成果[11, 39])。图中虚线代表万安盆地内的断层,黑线为万安盆地的地层层序,黑点的密度代表异常值——盆地沉降量、伸展系数、基底热流(由于三者之间正相关,所以三者统称异常值)的大小。从图中可以看出万安盆地沉积层的平均基底埋深约为7~8 km[11],大多数地区的T5和Tg之间的人骏群处于缺失状态,断裂构造极为发育,以正断层为主,坳陷区域具有“下断上坳”的特征。万安盆地莫霍面的平均深度约为24 km[11],且在重力均衡的作用下坳陷区莫霍面深度浅,隆起区域莫霍面深。整体上,万安盆地的沉降与伸展活动则在万安断裂右旋期间T5-T31(37—16 Ma)伸展活动较剧烈,与南海扩张和洋脊的跳跃相关,我们认为此时地幔活动强于地壳活动。局部上万安盆地沉降、伸展、热流有以断裂带为中心向两侧逐渐减少的趋势,断裂发育密集的区域异常(沉降、伸展、热流)强,反之较弱。

图6 万安盆地沉降模式示意图Fig.6 Schematic of the settlement mode of Wan’an Basin

5 结论

万安盆地作为南海西南陆缘的重要沉积盆地,具有丰富的油气资源。本文基于构造格局、地层层序等区域地质资料,利用回剥法和McKenzie模型对万安盆地的沉降、伸展特征、基底热流、动力学来源进行研究,主要结论如下:

1)万安盆地演化阶段主要划分为:初始裂陷期、断层改造期、裂后沉降期,地层厚度分布不均匀,存在自盆地中心向盆地周缘递减的趋势。

2)整体上万安盆地的沉降、伸展作用主要受西南次海盆扩张和万安断裂走滑运动的影响,具有独特的时空演化特征:沉降作用整体上呈“V型转折”的特性,而伸展作用以“早东西、后南北”为主要特点;局部上万安盆地的沉降、伸展呈现出以断裂带为异常轴,向两侧以不同速率逐渐减弱的特征。

3)根据沉降量与万安断层左右旋的对应关系——右旋期间沉降、伸展大于左旋期间,认为左旋活动期间产生扭压作用、万安盆地以地壳活动为主,右旋活动期间产生扭张作用、以地幔活动为主。