桥梁基础工程2019年度研究进展

2020-11-17武守信何亚东江昕宇

武守信,何亚东,江昕宇

(西南交通大学 土木工程学院,成都 610031)

桥梁基础是将上部结构承受的荷载传递到地基持力层的结构。桥梁基础位于整座桥梁结构的最底部,一般埋置于地表以下或深水中。由于桥梁结构的所有荷载都最终传给基础,基础就成为控制桥梁结构安全的最基本结构。桥梁基础工程是应用地质学、土力学、结构力学的知识进行桥梁基础设计和施工的一门学科。桥梁基础工程包括了基础的结构设计和地基参数的确定,例如,地基土的承载力和基础的沉降估计。前者属于结构工程师的任务,后者是岩土工程师的任务。然而,基础的设计和维护涉及到土力学、岩石力学、水力学以及结构力学之间的交叉领域,其中大部分属于岩土工程领域。桥梁基础不同于其他建筑物基础,其特点是:1)承受动荷载;2)很多基础位于河流甚至深水激流之中;3)体型较大。由此带来的设计和施工问题构成了桥梁基础工程领域独特的研究课题。笔者针对桥梁基础工程特有的突出问题进行综述。桥梁基础工程领域的每一进展都对大跨度桥梁的建设和安全运营起着奠基性的作用,尤其在面临各种跨海、跨江、跨地质不良区域的桥梁建设中,基础工程的研究尤为重要。以近年来中国桥梁基础工程领域的科研成果为依据,总结和评述近年来在桥梁基础冲刷、波浪作用、地震作用、基础损伤评估以及地质不良区域基础设计与施工方面的研究进展,并对未来的研究趋势进行展望,以期促进桥梁基础工程领域科学研究的不断发展。鉴于其他国家虽然新建桥梁较少,但在桥梁基础工程领域仍有若干值得重视的研究方向,也进行评述。

1 基础冲刷研究

桥梁基础的冲刷问题是引起涉水桥梁事故的重要因素之一。冲刷是水流在可侵蚀河床上由于水动力作用引起的一种自然现象,在涉水桥梁中普遍存在。冲刷通常可分为自然演变冲刷、一般冲刷和局部冲刷。自然演变冲刷是指在水流作用影响下,随着时间的推移,自然发育而导致河床降低的冲刷;一般冲刷是指由于墩柱的存在缩小了过水断面,水流将河底和两侧泥沙冲走的冲刷;局部冲刷是指水流受基础的阻拦作用在基础附近产生漩涡,将泥沙从基础周围带走并形成冲刷坑的过程。此外,基于冲刷坑是否能得到上游来沙的填补,局部冲刷又分为清水冲刷和动床冲刷。

1.1 冲刷机理

桥梁基础的冲刷机理十分复杂,并与诸多因素密切相关,研究者大多以水力条件、沉积物条件、基础形式及空间布置、基础周围流场等对冲刷过程的影响展开研究。

基础周围的流场作用是引起冲刷的直接原因,研究流场特性就是从根源上研究冲刷的产生及发展。目前,对圆柱桥墩三维绕流的水流力及流场的三维特性通过精细化研究得到了明确的认识,对于墩柱竖向各分段的阻力、升力及三维漩涡的形成发展过程有了较好的了解。已有的成果可为桥墩水流力的计算和桥墩局部冲刷估算提供一定的参考[1-2]。可以预见,三维数值模拟可以使桥墩冲刷计算结果更准确。

通过水槽试验发现,群桩基础的冲刷可分为整体冲刷和桩周局部冲刷。当桩间距较大时,以整体冲刷为主,当桩间距较小时,以桩周的局部冲刷为主。对于不同尺寸、不同构造的沉箱基础及群桩基础的冲刷特性试验揭示了部分局部冲刷的演变机理。例如,相对于相同几何尺寸的桩群基础,圆形沉箱和矩形体沉箱的冲刷会更严重。具有直角的矩形沉箱比圆角型沉箱的抗冲刷性能要好,说明沉箱的转角对于冲刷具有一定的抵抗作用。但是,这种内在的抗冲刷机理仍然没有明确。这些研究还表明,大型基础的承载力和抗震性能应考虑冲刷坑的形状和边界条件。

跨海大桥基础经常受到波浪和水流的共同作用,通过水槽试验研究波浪和水流联合作用下基础周围的局部冲刷特性、比较冲刷深度和冲刷坑随时间的变化也受到研究人员的广泛关注。研究结果表明,波流联合作用下的冲刷范围比波浪单独作用或水流单独作用下的冲刷范围大,但冲刷深度并不一定更大[3]。这说明,在跨海大桥基础冲刷计算时,对冲刷的范围需要慎重考虑和估计。

1.2 冲刷预测与评估

桥梁基础冲刷与许多因素相关,如基于水流的水力特性、桥墩和基础的几何特性等。目前,已提出许多桥梁基础冲刷深度的计算公式,然而这些公式也多为经验公式或半经验、半理论公式,而且多是基于现场实测。因此,这些公式也具有一定的应用局限性。

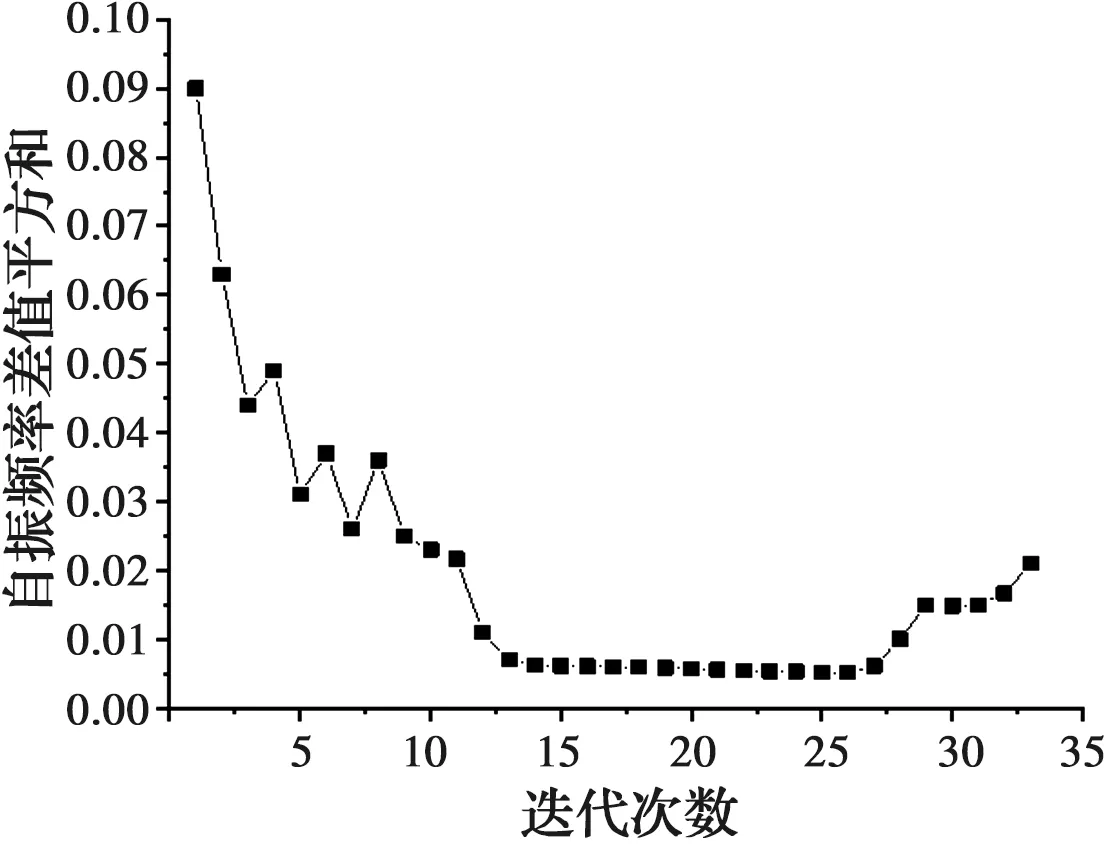

事实上,桥梁基础冲刷直接对结构支承边界条件产生影响,可改变上部结构的动力特性。因此,通过跟踪结构动力特性来反演基础冲刷状态具有理论上的可行性。研究人员已经提出一种基于实测模态与模型更新的冲刷动力识别方法,可以快速评估运营阶段桥梁基础冲刷的状态。值得提到的一种方法是,通过调整数值模型中的桩侧等效弹簧刚度,使数值分析得到的冲刷非敏感模态的自振频率和实测自振频率一致(如图1),可以得到基础的实际边界条件[4];再调整数值模型的冲刷深度直至全桥频率综合值与实际值一致(如图2),便可完成对冲刷深度的预测。这一方法在杭州湾大桥桥塔冲刷检测中得到了良好应用,可解决长期以来需要水下作业才能完成冲刷检测的技术难题。这一数值方法在基础冲刷预测方面的广泛应用是乐观的。

图1 自振频率差值平方和与迭代次数的关系[4]Fig.1 Relationship between the sum of squares of frequency difference and the iteration times [4]

图2 Fd与F的差值与冲刷深度的关系[4]Fig.2 Relationship between the difference of Fd and F and the scour depth in the simulation model [4]

目前,对冲刷预测的研究多集中在局部冲刷,对压缩冲刷(一般冲刷)的研究较少。但有时实际压缩冲刷不可忽略,如三峡水库蓄水后,下泄沙量急剧减小,加剧了长江下游河床冲刷,此时桥墩压缩冲刷预测成为关键技术问题之一。在建立桥墩压缩冲刷预测模型时,对不同尺度模型、桥墩边界的选取应不同,水沙过程的确定也直接影响冲刷预测的结果。有的研究者在考虑上述因素后,所建立的压缩冲刷预测模型对长江下游河段历年冲刷结果的预测值和实际值相当符合[5]。这说明,冲刷模型的桥墩边界条件对预测结果有重要的影响。

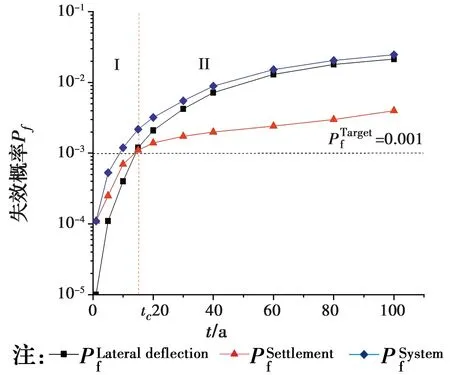

涉水桥梁的基础冲刷问题普遍存在,因而对受冲刷的桥墩和基础进行性能评估很有必要。地基条件、冲刷坑几何形态和冲刷后土体应力历史等,都会对受冲刷桩的性能造成影响。一项基于寿命周期可靠性的受冲刷桩的性能评估研究[6]指出,考虑侧向变形和沉降的系统失效概率大于单一破坏失效概率,桩基的侧向变形失效概率和沉降失效概率在使用寿命中是不断变化的(如图3),随着使用年限的增加,主要的失效模式会从沉降破坏转为侧向变形破坏。这一研究结果可以指导不同服役阶段的基础冲刷防护工作,甚至提出随时间变化的冲刷防护措施。

图3 桥梁桩基抗冲垂向和侧向稳定可靠度分析[6]Fig.3 Reliability analysis of bridge pile foundation for vertical and lateral stability against scour [6]

1.3 冲刷防护

冲刷防护通常可分为主动防护和被动防护,主动防护是通过变水流特性来减小冲刷,如护圈、环翼式桥墩、墩前牺牲桩等,被动防护是增加床面抗冲刷能力来抵抗冲刷,如抛石、扩大基础防护等。

实际工程中可能会采取多种防护措施相结合的方案,如墩前牺牲桩和抛石防护相结合的综合治理方案能有效地减少桥墩所受冲刷[7]。袋装碎石上层压载袋装混凝土干混料和复合材料勾连体相结合的防护方案,不仅可以提高海床的抗冲刷能力,还能降低基础附近水流流速和挟沙能力[8],针对防护措施的失效风险分析,也让防护效果得到了量化的比较。防护装置的各参数,如护圈位置、尺寸及防护范围等会对冲刷产生较大影响。一般护圈应采用整圈防护并埋入河床,安装在一般冲刷面以下。有研究指出,护圈外径为墩径3倍时,可使冲刷深度减少一半以上[9]。

波浪作用下桩周的局部冲刷作用不同于普通水流冲刷。为了抵御这种冲刷,有研究人员研制了一种新型冲刷防护装置,并在水槽单桩冲刷试验中探究了其防冲刷效果[10]。结果表明,该防护装置的存在改变了最大冲刷深度的位置,但存在一个适中的防护筒高度,超过一定高度,防护效果将变差,因此,对于冲刷防护措施的研究在今后是一个值得重视的课题。冲刷研究的最终目的是提出冲刷防护措施,目前这方面研究的比较弱。

2 基础波浪作用研究

2.1 波浪力计算

跨海桥梁可能面临浪高水深等恶劣海况,不断变化的波浪荷载遇到桥墩的阻挡后运动会发生改变,形成新的波浪场,随着入水深度的增加,结构的频率也越来越低,当其与波浪的频带宽接近时,可能会引起结构的较大变形,威胁使用安全。因此,准确估计桥梁基础所受的波浪荷载对跨海桥梁的设计施工具有重要意义。

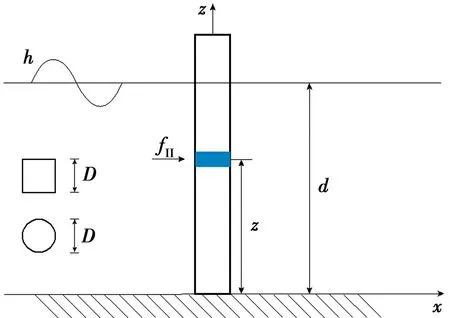

由于波浪自由液面随时间忽高忽低来回变化,使得作用于结构上的水平波浪合力(矩)也随时间变化,尤其当波高相对水深是较大的数值时,自由液面变化对结构所受的波浪合力(矩)影响不可忽略。这方面的研究一般基于Morison方程、修正的Airy波浪理论和Stokes波浪理论得出考虑波浪自由液面影响下柱体波浪合力(矩)的计算公式(如图4)[11]。这一公式反映了不同水深与波长比、波高条件下波浪自由液面对柱体所受的水平波浪合力(矩)的影响。祝兵等[11]对比了基于修正的Airy波浪理论和Stokes波浪理论的数值计算结果,探讨了波浪非线性的影响。

图4 小尺度柱体波浪力(矩)计算的坐标系[11]Fig.4 Coordinate system for wave forces(moments) computation of small piles [11]

海洋中的波浪和水流往往共同存在,水流的存在会改变波浪原来的运动特性,影响桩体的受力。此外,冲刷的存在也会影响波流力[12]。冲刷坑的深度变化对桩基顺桥向波浪力的影响有限,对横桥向波流力影响较大。而考虑最大冲刷深度与冲刷坑平均流速的组合后,计算值与试验值吻合较好。可见,对于受冲刷较严重的跨海桥梁,其波流力计算不能忽略冲刷的影响。

采用边界元法也可计算基础上的波浪力和力矩,研究者将数值结果与实验结果进行比较,通过将结构产生的衍射效应考虑到惯性分量中,得到适当的惯性系数,从而建立波浪力和力矩的简单估计方法[13]。

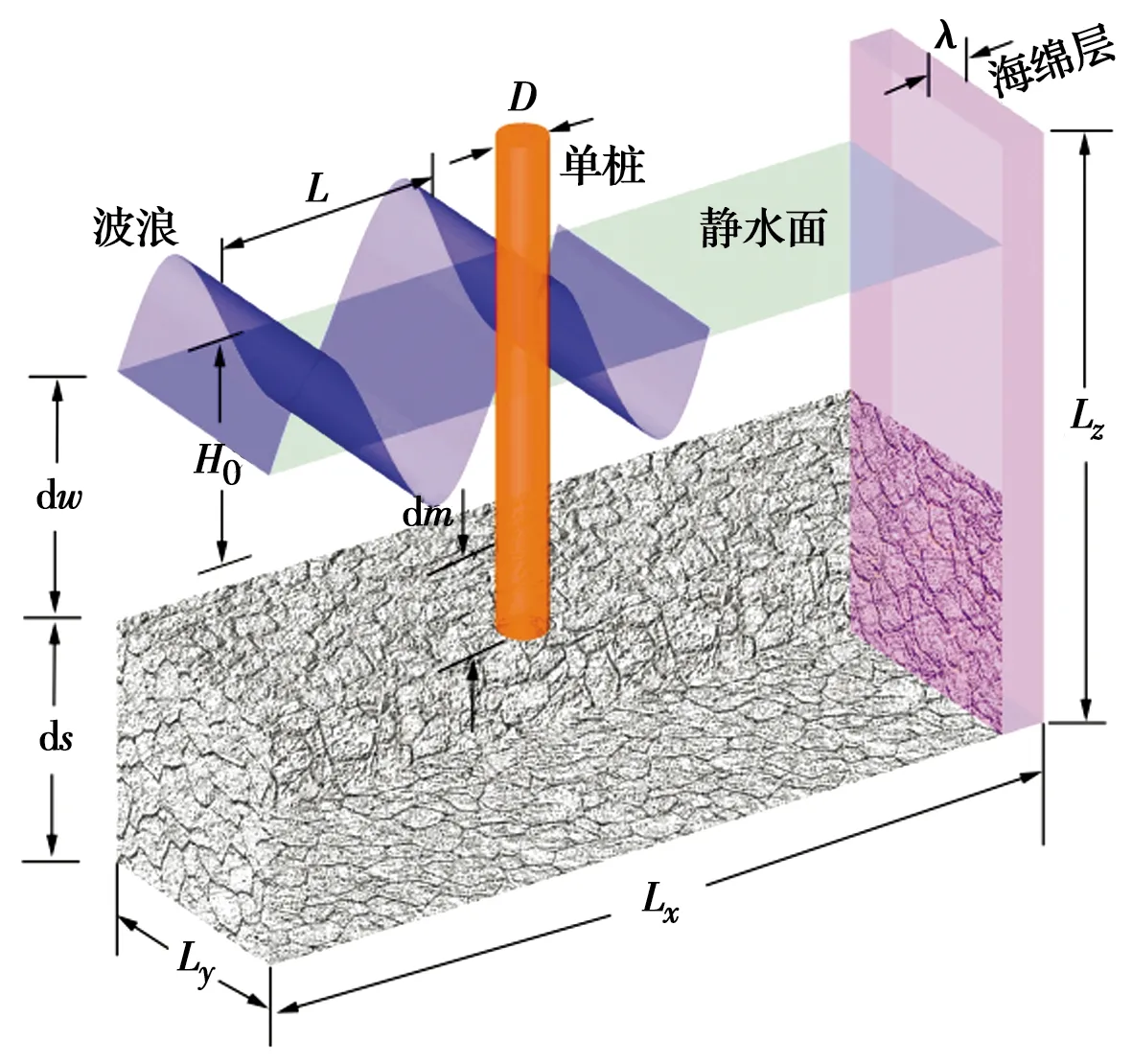

图5 波浪多孔介质海床单桩相互作用三维示意图[14]Fig.5 3D sketch of wave-porous seabed-structure interaction[14]

2.2 波浪作用影响分析

跨海桥梁中,波浪常与水流共同作用,对桥墩基础冲刷、结构受力等产生严重影响,因而研究这些影响机制和结果对结构设计具有重要意义。刘茜茜等[15]通过波流水槽模型试验,研究了波浪作用下桶形基础的冲刷坑形态与尺寸变化,分析了结构的抗冲刷性能。研究表明,桶形基础周围冲刷坑的尺寸主要受波高和结构尺寸控制,桶形基础的防冲刷特性取决于主桶顶盖与水流的接触范围。这一研究为同类型结构设计优化提供了依据。

波浪荷载作用下群桩基础的承台高度、桩数、桩径等参数对基础受力性能都有影响,采用合适的设计方案尤为重要[16]。低承台群桩基础虽然有利于减小基础的波浪荷载,但施工围堰入水深度和承受的波浪荷载将急剧增大,会带来巨大的施工难度和风险。采用高承台群桩基础时,增大桩径并适当减少桩数的方式可以更有效地改善基础在波浪荷载下的受力性能。

3 桥梁基础的抗震研究

3.1 桥梁基础的地震响应

在桥梁抗震研究方面,过去20多年结合大跨度桥梁和高速铁路的建设,对于上部结构的地震响应进行了非常多的研究,具有丰富的成果。但对桥梁基础的抗震研究则相对较少。在桥梁抗震设计中,多采用将基础与地基用弹簧连接或更简单地假定基础和地基直接固结。直接固结的假定除了对位于岩石地基上的基础适合外,对其他地基条件来说,显然不符合实际行为,而采用弹簧连接需要确定半无限地基土的动力阻抗。目前,基础的抗震设计多数忽略了地基土和基础动力的相互作用(soil-structure interaction,简称SSI)[17-19]。

3.2 抗震性能评估

基础抗震性能的评估与结构安全性直接相关。动力分析一般给出地震作用下结构的最大内力和变形,但难以给出直观的破坏分析结果。非线性静力pushover分析被认为是评估结构抗震性能的一种重要方法,有研究者提出将集中塑性铰和分布塑性铰与土体软化弹性模量相结合的综合方法来考虑静力pushover分析中的非线性变形,对不同冲刷深度和不同土质的多跨桩基桥梁进行抗震评估[23]。研究表明,对于位于密砂中的基础,在冲刷深度达到某一临界值之前,桥梁的抗震性能指标随冲刷深度增加而有所增加,而对于位于松散砂中的基础,桥梁的抗震性能指标随冲刷深度增加而降低,但地震荷载下基础的横向位移较大,可能会出现失稳问题,这一结论仍然有待更多的试验验证。不同土质条件下基础的冲刷对结构抗震性能的影响是今后值得研究的问题。

4 基础损伤分析研究

桥梁基础所受荷载及所处环境条件的复杂性决定了它是桥梁结构中最易产生损伤的部分。由于基础属于隐蔽工程,基础的损伤和病害不易发现。目前,关于桥梁损伤分析研究大多都集中于材料层次,然后将材料层次的损伤推广到构件和结构层次,直接对桥梁基础的损伤分析研究不多。桥梁损伤分析多数针对梁或桥梁结构。然而,有研究表明,基于变速行驶车辆激励的桥梁下部结构损伤诊断方法可实现下部结构损伤的准确识别[25],如支座损伤、桥墩损伤及基础冲刷,但对基础冲刷的损伤识别最为敏感。这一方法为桥梁基础损伤的诊断和评估提供了一个简便快捷的方法,但这一方法只能给出宏观的判断,无法提供基础病害和损伤的具体形态。

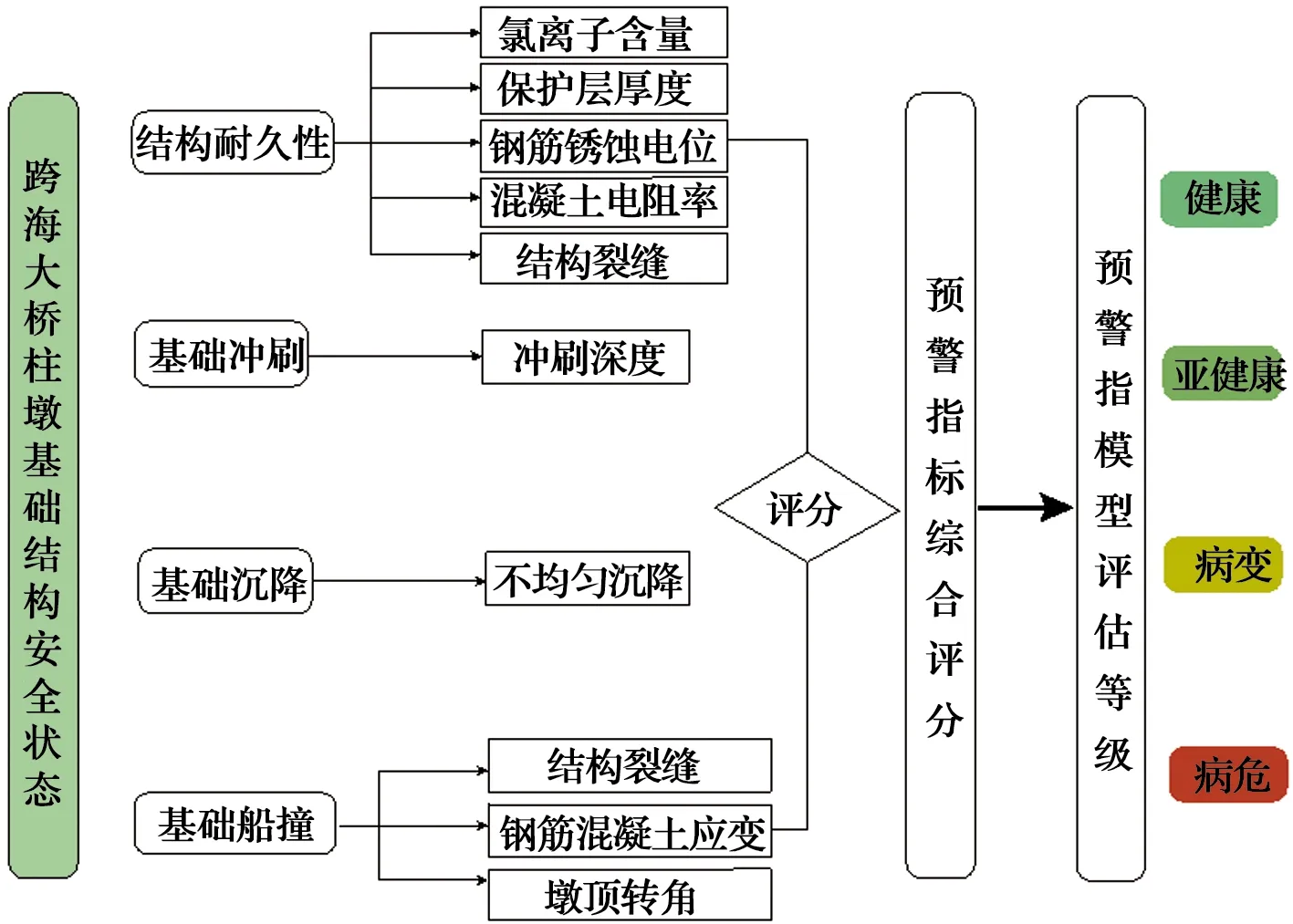

跨海大桥基础长期处在海水介质中,受到的腐蚀、冲击作用容易导致基础损伤而影响结构耐久性。近年来,跨海大桥基础损伤的评估受到重视,一些研究者在评估跨海大桥基础损伤状况时,建立了基础损伤分析模型和指标体系,为损伤等级评定提供了分级依据。基于结构耐久性、基础冲刷、不均匀沉降及基础船撞等提出安全预警指标,并据此划分预警等级、指标权重[26](如图6),可以为跨海大桥运营期维养及安全监测提供技术支持。但是,对水中基础的损伤机理和随时间的演化过程仍然缺乏定量的、系统的研究,尤其是对于水下基础材料的劣化机理和损伤的发展过程,还缺乏长期的、系统的监测。

图6 跨海大桥主墩基础安全预警评估模型[25]Fig.6 Early warning assessment model of main pier foundation safety of cross sea bridge [25]

5 地质不良区域基础的设计和施工

地质不良区域基础的设计和施工一直是桥梁基础设计的难题。中国西南山区地质条件恶劣,但由于交通建设规划的要求,部分桥梁不得不经过岩溶、陡坡等地质条件不良地段。解决这些地段桥梁基础的施工设计问题成为近年来桥梁基础工程面临的艰巨挑战之一。

岩溶地段基础施工技术研究在近年来有较快的进展。岩溶地段桩基施工,成孔过程中易出现漏浆、塌孔、卡钻等事故,风险较大,中国技术人员提出了许多关于岩溶处理方面的创新技术[27-30]。支承嵌岩桩的设计核心是确定桩基持力层及嵌岩深度,嵌岩深度在满足桩基承载力的前提下宜浅不宜深,而摩擦桩的关键是合理选取桩侧土的极限摩阻力。岩溶顶板稳定性、覆盖层岩溶临空面的稳定性等是岩溶地区桩基稳定性研究的关键问题。针对目前桩端岩溶顶板稳定性分析平面假设的不完善,张永杰等[31]考虑溶洞空间形态特征进行岩溶桩基稳定性分析,将桩端岩溶顶板分别简化为固支梁、抛物线拱、圆拱、固支双向板或壳体模型,给出不同模型下溶洞顶板最小安全厚度的计算方法,这一研究可以用于分析不同空间形态溶洞顶板的破坏模式及其影响规律。

陡坡地区桩基承载力一直是桥梁基础的长期研究课题,近几年来也有较快的进展。对于坡度、临坡距等影响,有研究显示[32],同一临坡距时,桩基承载力与坡度负相关,随坡度增加,承载力最大降幅达30%;同一坡度时,桩基承载力与临坡距正相关,且在坡度较大时,这种影响更加显著。为充分保证安全,有必要在陡坡桩基附近设置稳定桩[33]。研究表明,桩前稳定桩只有设在桩基附近时才能有效发挥作用;桩后稳定桩可以显著减小土体运动对桩基的作用力,其最佳位置取决于界面抗剪强度。这些研究为陡坡地区桥梁基础的安全设计提供了新的理论依据。

6 既有桥梁基础的再利用

桥梁的老化、荷载等级的提高、以及交通线路的改建或扩建使既有线路上的桥梁基础面临着两个选择:利用或改建。由于桥梁基础的施工工期长、施工费用高,新建桥梁基础不仅投资大,而且还必须长时间中断交通,对桥梁周边的社会经济和环境影响较大。但是,如果既有基础能有效利用,不仅可以节约大量投资,还能加快上部结构的施工速度,降低施工对环境的影响。有鉴于此,美国和欧洲一些国家近年来开始重视基础的再利用[34-35]。美国国家工程院2017年发表的一份关于旧桥基础再利用的报告表明[35],在美国的614 387座桥梁中,56 007座桥梁处于较差的工作状态,占总数的9%,这其中有15%的旧桥急需维修或加固。欧洲于2003年开始启动了一项研究计划——RuFUS,研究建筑物基础再利用的可行性,并发表了建筑物基础的再利用指南[36]。中国在20世纪60年代开展的旧桥承载力评估科研工作中包括了既有下部结构的加固和再利用,但对基础的再利用研究并没有形成一个独立的科研领域。

桥梁基础的再利用面临的问题包括:对当前既有基础状况的探测和评估;基础承载力的确定;基础剩余寿命的确定;根据现行规范对既有基础的适用性评估。既有基础再利用首先面临的问题是很多基础的设计数据缺失,例如基础的类型、尺寸、深度等数据,由于无法找到当时的设计图纸而无法确定,因此,需要采用有效的探测技术进行现场测量。目前,无数据基础的探测技术已经成为一个研究方向[37-38],声波透射法、平行地震法和感应场法(Induction field method)等无损检测技术在基础深度检测方面得到广泛的应用,但单一无损检测方法的准确性仍然难以保证,对于这些检测方法的准确性仍然在不断的研究之中。采用地球物理方法和电化学方法对基础特征和状况进行准确探测是基础再利用方面的研究重点。目前,其他国家研究较多,中国研究较少。既有基础承载力的评估和基础的剩余使用寿命是目前研究的难点。目前,欧美等国也正在开展研究,但进展并不大[37]。中国对于新建桥梁基础研究较多,但对于既有基础承载力的研究相对较少。由于既有基础承载力的评估涉及到多个领域,研究难度很大。但如果中国尽早开展这方面的研究,有可能在基础再利用技术方面走在西方国家前面。

7 结论

1)复杂桥梁基础水流冲刷动力学的试验研究和三维数值模拟。对于不同几何形状基础的水流冲刷机理需要通过试验给予详细的解释并量化表达。三维数值模拟结果的准确性需要通过试验予以验证。

3)桥梁基础失效机理的试验研究和数值仿真。在试验室模拟桥梁基础的失效过程以及失效后桥梁的倒塌机理是未来一个重要的研究方向,地震作用下基础的失效过程和桥梁倒塌机制是其中的一个重点研究课题。

4)地震区已损桥梁基础的剩余寿命预测、承载力评估和再利用技术。首先,需要中国交通部门对全国范围内的旧桥基础状况和技术档案进行调研,并根据调研结果制定系统的再利用方案和技术指南。地球物理技术和电化学技术在评估基础状况和基础承载力方面的应用是本方向的重点和难点。