我给季羡林先生当编辑05

2020-11-17韩小蕙

特约作者 韩小蕙

【一】

1998 年11 月11 日,我收到季羡林先生的一篇散文新作,还有一封信。文章题为《两行写在泥土地上的字》,是复印件。信是亲笔,全文如下:

小蕙:你好!

我现在难得写什么抒情的散文,写了几篇,也被别人抢走。这好像是怠慢了“文荟”,实则我一时一刻也没有忘记“文荟”,我的《赋得永久的悔》等等拙作都是首先发表在“文荟”上的。

现在又写了一篇《两行写在泥土地上的字》,自己还难判断写得是好是坏。现寄上,请法眼加以鉴定。

祝撰安!季羡林 1998.9.26

我兴奋得眼睛直放光,上上下下,捧着信又看了好几遍,心里漾起一股久别重逢般的亲情。季先生的稿子已经一年多没来了,而前不久,他于1997 年发在《人民日报》上的散文《清塘荷韵》获得了首届中国新闻副刊奖,由此使我知道,季先生虽然已经到了米寿(88岁)高龄,却还在坚持写。《清》文已由人民教育出版社选入高三文科学生的《阅读教材》里,我早就找来读过了,写得果然好,是沿着传统散文的路子写的,遣词、造句、炼意,均十分用力,全篇各处都显得非常精致,的确是好文章,也是季羡林散文中的上品。说实在话,我一方面替季先生高兴,同时,心里也有一点儿发酸,暗自思忖:季先生怎么不把此文给我呢?又一想:晚生小子才吃了几碗干饭,就当上了季先生的编辑,还没问自己做得好不好呢,就老企图让先生把上好的文章全给你,不是做白日梦?由于“文革”失学,我读季羡林散文,已是80 年代了,比正常情况下起码晚了二十年光景。20 年,又一条好汉都顶天立地了,奈何?当晚11 时许,我摒弃一切杂事,端坐在书桌前,展开《两行写在泥土地上的字》,开始细细阅读。为什么拖到现在才读?那是因为阅读季羡林散文,是要静下心来,细细品味的,白天办公室里太嘈杂,晚上家务事太乱电话太干扰,都会影响阅读效果。我读别的好散文,也往往是选在这个万籁俱寂的时间里。

这真是阅读好散文的最佳时光。家家户户都已熄灯,整座楼静谧无声息了。叽叽喳喳的女儿也终于沉入梦乡,不再小鸟似的在身边扑腾来扑腾去。书房里,开一盏台灯,柔和的黄色光晕放射着暖人的光芒,犹如一大朵张开的降落伞,把我和稿子都呵护在里面,很安然很惬意很有情调。阳台外面,深宝石蓝色的夜空辽远幽静,远方天边上,有数点灯光闪闪烁烁,像是苍穹里的星星在执守。真正的星星呢?抬望眼,贼亮的天狼星已偷偷溜到正南,得意洋洋地把一幅神秘的星系运行图挂上天幕,任人遐识冥想,这一切却已被警惕的猎户星座发现,一路狂奔紧紧追过来。草木欲静而顽皮的风不肯止息,一会儿摇摇这根枝杈,一会儿撩撩那个叶片,继而又吹起尖利的呼哨。白天的嚣躁之气正在渐渐尘落……

《两行写在泥土地上的字》恰是一首小夜曲,与这天籁地华的清凉世界声息相通,随着温馨的音符一段段跳荡出来,我的心里像逐渐涨鼓的风帆,在感情的潮水中疾行。它写的是新学期开学后的一天清晨,季先生出门,突然“眼睛一亮,蓦地瞥见塘边泥土地上有一行用树枝写成的字:季老好98 级日语。回头在临窗玉兰花前的泥土地上也有一行字:来访98 级日语”。原来,是98 级新生来家探望季先生,又怕打扰了老人,“便想出了这一个惊人的匪夷所思的办法,用树枝把他们的深情写在了泥土地上”,使自谓已经达到“悲欢离合总无情”境界的老先生,“眼泪一下子涌出了眼眶,双双落到了泥土地上”。

接下来是季先生就以往与青年、与读者们的接触交流,所生发的往事回忆与议论。文章不长,仅两千多字,但我读得很慢,喉咙里有什么东西在往上撞着,撞得鼻翼直发酸。新生们的真情打动了季先生,季先生的真情感动了我,真正是“观古今胜语,多非补假,皆由直寻”(钟嵘《诗品序》)啊!

文章读罢,久久凝思,半天我才回过味儿来。我为得到了这么好的一篇文章而欣慰不已。可是忽然,一个疑问在我心中升起来:新学期是在9 月初开学,这是发生在那时的事,怎么刚刚寄到我手里呢?急忙去看文末落款,果然写着“1998.9.25”字样;再去翻捡来信,是“1998.9.26”,也就是文章完成后的第二天写的。我怕是邮局的事,看看邮戳,没错,是11月11 日才寄的,怪哉?

后来,我被告知,原来《清塘荷韵》写完后,季先生的确是嘱人寄给我,要在《光明日报》“文荟”副刊上发的。但是要季先生稿子的编辑太多了,各报各刊,谁都想得到。有人坐在季府不走,磨来磨去,后谎称借去私人学习,绝不发表,可是一拿到手后马上就抢发了,弄成个即成事实,也就不能“追究”了。不单《清》文,后来还有《虎年抒怀》等文,都是说好寄给我的,然终于都被别人这么拿走了。这回《字》文写好后,季先生说:“这回无论如何要给‘文荟’了”,并马上写了亲笔信予以“保护”。哦,至此,我才终于明白“我一时一刻也没有忘记‘文荟’”的含义了,事实证明,我的失落,并不是没有影儿的自作多情。

季先生,谢谢您!

【二】

我是1985 年才认识季羡林先生的。那一年起,我到《光明日报》“东风”副刊当编辑,从此,开始了文学编辑生涯,也开始与各位著名的学者、作家交往。

有一天,文艺部派我和另外两位同志专程抵北大,去朗润园看望季先生,耄耋高龄的老人,已在那里住了大半辈子。往事可堪回首?

那之前我还从未见过季先生,只知道这个名字代表着中国的东方语言学研究水平。朗润园也是第一次去,一个多么美丽的名字,总使人联想到珠圆玉润的绝美意象。

时正值草木葳蕤之季,来到北大最美丽的居所,有一种游公园的感觉,心里欢快如同来到大自然的怀抱。几幢小楼中间,环抱着一池碧水,中有粉红色的荷花和雪白的睡莲,亭亭玉立,洁净无瑕。池四周,是 杨柳,风起时一齐做舞蹈动作,婀婀娜娜,袅袅依依。窗棂下,有一排一人高的长青树,树冠阔达丈余,蓬蓬勃勃,青青郁郁。鹅卵石甬道旁,有修竹像闲云野鹤般挺立着,一副无求品自雅的高僧神态,心闲气定,从容不迫。

少年时,季先生是由山东一贫瘠的农村走出来的,发奋的用功,使他以优异成绩考取了北大,同时考取了清华。当时的考题之难,今日听起来,犹觉头皮发麻。比如英文考试,除了一般的作文和语法方面的试题以外,还有一段汉译英,是南唐后主李煜的半首《清平乐》:“别来春半,触目愁肠断。砌下落梅如雪乱,拂了一身还满。”这翻译的高难度,简直就不应是高中学生们承受得了的……这还不算,最后又加试英文听写,其难度,全考场也没几个人能听懂。那一年从山东来的考生,只有三人榜上有名,季先生即其中之一。后来为了出国深造,季先生忍痛放弃北大而上了清华,又留学德国,喝了11 年洋墨水。40 年代学成归国后,经陈寅恪先生介绍推荐,以副教授身份进北大任教,只第10 天头上,就被聘为正教授及东方语言系主任。后一直在这“官”位上迎接了解放,度过了50 年代、60 年代的急迫时光。最高时曾“官”至北大副校长……

我在进门前,曾数次展开想象的翅膀,猜测大名鼎鼎的季羡林先生,仪容将是多么威严,风度该是多么翩翩,简直是云端里面的人物了?全没想到,来为我们开门的,竟就是季先生本人。

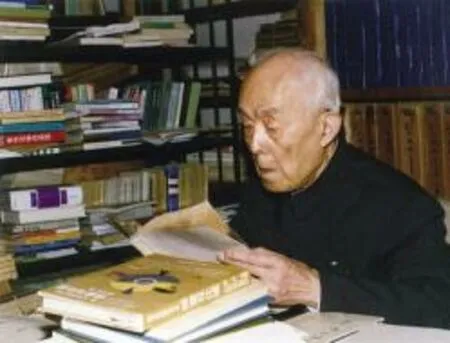

也许说他是一位老退休工人更加贴切。高高的个子,清癯,瘦长。银白色的寸头,仁慈的目光,脸上的表情是佛像一般的平静。一袭藏蓝色的中山装,圆口黑布鞋,都已穿得很旧。说话很简洁,没有热切的寒暄,只一句“进来吧”,转身即带路往里走。一切都很平静。

我被他的普通和平易所吸引,原本像卷叶一样的敬畏之心,慢慢伸展开了。

为什么会想到“普通”这个词呢?因为季先生与我想象的“气派堂皇”“威风八面”“口若悬河”“动静皆惊人”等等,实在相去太远,请别忘记那时我刚刚做文学编辑,见人说话还脸红呢,在后来的10 多年编辑岁月里,我曾拜访过无数名人,到过许多人的家,有一些已经淡忘了,但今天回忆起季先生的家,犹觉一切历历在目。当时的我的确很惊奇,也很受震撼,不单季先生本人,就是他的家居布置,家具陈设,也与“华贵”“堂皇”这样的词藻风牛马不相及。除了不算大的书房里那四壁古书线装书显出气派之外,其他的陈设,和我们这些普通知识分子家庭,并没有什么不同。

没有沙发,也没有软椅,季先生让我们就座木方凳,他自己坐在床上,那是一张木板单人床。他的话很少,音量不高,以平等的口气答复我们的问话,所用的词语都很普通,没有废话,脸上始终是那佛像一般的平静。

有一个细节给我留下了终生难忘的印象:在我们进门之前,季先生显然正在伏案工作,几本摊开的书,一摞稿纸,一支老式钢笔,笔帽倒插着。一张硬板凳横在写字台前,显然是老人刚刚坐过的,而本来属于那个位置的藤椅,却被挪在一边,上面有一黄一花两只肥硕的猫咪,勾头搭爪睡得正香。由此可以看出季先生为人的仁慈,他是宁可自己坐冷板凳,也不愿吵醒猫咪的懒觉,对猫尚如此仁爱,那么对人呢,可以想象,更会是怎样的慈悲为怀。

多年以后,我读到比较文学研究专家乐黛云女士的一篇文章,里面讲到“文革”骤起时,有一天,一群红卫兵小将游斗一大批北大的学术泰斗,只见季羡林先生走在队伍里,脸上还是那一副平静的神色,眼光落到小将们身上时,依然是仁慈的,只是多了一些怜悯,他是在怜悯青年学生们的无知,所以,他并不怪罪他们!

仁慈自有伟大的力量,虽然它通常只以沉默的方式说话,却是无人能匹敌,藏了千军万马在心里。平静也是一种力量,它来源于对世事的洞穿,对自身道德良心的自信,以及对目标的坚定不移。普通中更藏有最强大的力量,日月经天是普通,江河行地是普通,世人遵守的第一准则都必须是“普通”二字,可以说世界的最基本依据就是普通。望着季先生那一副平静、仁慈、普通的样子,我禁不住想,平静是真,仁慈是善,普通是美,集真、善、美于一身,季羡林先生就是这么让人尊敬起来的吧?

告辞的时候,季先生执意把我们送到大门外,在长青树前握别,然后,一直看着我们沿鹅卵石甬道走远,逐渐消失在花木之间……

后来,我又到季先生家去了第二次,那已是80 年代末的一天,依然是满园花树的季节。这回是和几位作家朋友同去的,季先生仍是一身蓝布衣裤,清癯的身躯也依然笔直。然而这回先生的面容极为严峻,说话一反常态,口吻急促激昂,直言不讳的话语对着并不熟稔的我们,竟然一点不藏藏掖掖,遮遮掩掩,那种临危不惧、不乱的风姿,充分显示出这位睿智老人一辈子的人生识见、人格高度和胸襟。从那以后,我对季先生又有了一种新的认识:他并不是个只知蜗居书斋里做学问的腐儒,而是秉承着“天下兴亡,匹夫有责”那一高贵血脉的传统士人。

有风骨者并不一定都是表面上的慷慨激昂之士。

【三】

进入上世纪90 年代以后,对于加快前行的中国来说,虽然愈加是商品大潮、经济大潮的年代,但文坛和学界也并没有被打入冷宫“深院锁清秋”,相反,文化界始终是“弄潮儿向涛头立”,一波未平一波又起,很热闹的。

在这些热热闹闹的文化活动中,季羡林先生和其他一些大学者、大作家、大文化名人一样,被当作光环和旗帜,身后永远簇拥着众多追随者。季府的门坎都快被人踢破了,来访的客人一拨儿接一拨儿,以至于老人常常连5 分钟的歇息时间都难得。就这样,季先生还不让家人挡驾,就连一个普通学生想来请他签个字、听他说几句话,也不让阻拦。他说:“别让孩子们说,连最慈祥的季爷爷也见不到了。”

这种情况下,我再也没有到府上去打扰季先生,我觉得人应该有感激之心,老人越是替别人着想,我们就越应该为他的身体和工作、写作着想,作为编辑,谁不想得到好稿子,但如果是以损害了季先生的身体而“抢”到的,良心安在?

不过说来,我的运气真是好,季先生认认真真地认可了我,这主要是缘于两封约稿信。

那是1992 年“文荟”副刊正式创刊以后,我提议搞了一个题为“永久的悔”无奖征文。我以商量的口气,给季先生写了一封约稿信,问他愿不愿意为我们写上一篇?孰料,信发出去的第5 天头上,就收到了先生的回信。记得当时我一看信封厚厚的,还暗自思忖:可能季先生不想写这文章,就寄来别的一篇稿子顶替,不然,哪有这么快的?

待我展开信封一看,差点儿喊出来!还真是先生专门为我们写的,题目是《赋得永久的悔》,全文4000 多字,是季先生那一贯的整整齐齐的手迹。我真想不出他是怎么写出来的?除去一去一来的邮寄时间,顶多就剩下一天了,一天,一位年已耄耋的老人写4000 多字,神了!

读罢文章,我全理解了,季先生是触景生情,欲罢不能,一口气写完的。今天比较起来,如果说《两行写在泥土地上的字》是一首小夜曲,那么《赋得永久的悔》就是一阕交响乐,一会儿是哀伤的慢板,一会儿是大弦小弦齐鸣的交响,主旋律是思念母亲的哀伤,回环往复,层层加深,让我想起“孔雀东南飞,十里一徘徊”的悲凉意境,心里酸酸的久久缓不过来。

他写的是童年在乡村,家里赤贫,长年吃不上“白的”(指麦子面),母亲终日操劳,有一点好吃的全给了他,自己吃糠咽菜也甘心情愿。后来他6 岁离家出外求学,发誓好好挣个前程,迎养母亲,报答养育之恩,谁料学业未成,母亲就去世了,最后连想见一面日里思念、夜里哭想的儿子也没实现。母亲经常说:“早知道送出去回不来,我无论也不会放他走的!”这句话在季先生的心上重压了一辈子,越到老年越感到承受力之重,现在终于总结为:“世界上无论什么名誉,什么地位,什么幸福,什么尊荣,都比不上待在母亲身边,即使她一个字也不识,即使整天吃‘红的’”(指红高梁饼子,又苦又涩,季先生当年谈‘红’色变)。

这么一篇催人泪下的文章,真是求之不得,我们赶快以八栏、半个版的最高规格,发了。说来读者真是和我们心心相印,反馈回来好多信息,纷纷赞扬季先生文章写得好,情文并茂,征文来稿和关注征文的人一下子多了起来,真不知道该怎么感谢才好了。

但怀着深厚感激之心的,似乎更是季先生。由于对这篇直抒胸臆的文章非常偏爱,季先生多次同意将它选入各种散文版本里,他自己的一部散文集,还以此篇题目命名,可见心心念念。季先生却绝不说是他自己写得好,总把功劳归在我头上,几次写文章都说是我给他出了一个好题目——给这样一位仁爱的长者当编辑,何其幸运哉!

“永久的悔”征文结束后,“文荟”脱颖而出,也加深了季先生对《光明日报》的感情,据他身边的人告诉我,先生每天必读此报,即使是在患青光眼治疗时,自己无法读,也让家人给念。那几年,季先生一有好文章,必寄给“文荟”,我们连续发了《三个小女孩》《我眼中的张中行》《哭冯至先生》《悼许国璋先生》《这个惑你不必解》等。其中《三个小女孩》被《读者》《散文·海外版》《中华文学选刊》等多家报刊转载,影响巨大,季先生又不说是他自己写得好,又把功劳归到我头上。

《我眼中的张中行》一篇,还要单独提出来说说。这一篇也是我给季先生出的题目,当时是中国和平出版社约我编一部《张中行精品欣赏》,要求是“名家评精品”。其中选了张先生写北大红楼的7 篇,想过来想过去,只有季先生能够从平起平坐的高度上,写出张文的神韵。可季先生写不写,这回更没把握了?约稿信再度飞往朗润园,还附带有三个“限制”,第一限题目,第二限字数,第三限交稿日期。很快,季先生的文章来了,说是“这样‘霸道’的约稿信,我从来还没有收到过”,顿时把我弄得脸上火辣辣的。

可是季先生笔锋一转,又说道:“小蕙出的题目实获我心,出到我心坎上了。好久以来我就想写点有关中行先生的文章了。只是因循未果。小蕙好像未卜先知,下了这一阵及时雨,滋润了我的心,我心花怒放,灵感在我心中躁动。我又焉得不感恩图报,欣然接受呢?”

这篇文章中,季先生把张中行先生称赞为“是高人、逸人、至人、超人。淡泊宁静,不慕荣利,淳朴无华,待人以诚。”其中有一大段断语,是季先生对张先生一辈子文章、学识的高度评价,发表后,竟引来中青年学者、鲁迅研究专家孙郁的电话,非常钦佩地向我称道季先生的人品。请看季先生的这一段评价:

“他的文章是极富有特色的。他行文节奏短促,思想跳跃迅速;气韵生动,天趣盎然;文从字顺,但决不板滞,有时宛如大珠小珠落玉盘,仿佛能听到节奏的声音。中行先生学富五车,腹笥丰盈。他负暄闲坐,冷眼静观大千世界的众生相,谈禅论佛,评儒论道,信手拈来,皆成文章。这个境界对别人来说是颇难达到的。我常常想,在现代作家中,人们读他们的文章,只须读上几段而能认出作者是谁的人,极为稀见。在我眼中,也不过几个人。鲁迅是一个,沈从文是一个,中行先生也是其中之一。”

难得一位大学者对另一位大学问家如此欣赏。我们只听古人说道:“文人相轻”,又看过了太多的文人互相诋毁乃至“残杀”,很少能看到互相佩服的,更少见如此之高的评价。季羡林先生把张中行先生的高明之处原原本本告诉读者,也把他自己对张先生的钦佩之处老老实实告诉读者,一副干拜下风的若谷虚怀,于此处,我们便又发现了季先生的一条优点:为人忠厚,品质高洁。后来,有一次我也听到过张中行先生在背后赞扬季先生,叹曰:“人家季先生多有学问呀,季先生可是高明人!”

两颗巨星相遇,能撞出毁灭,也能碰出火花、碰出激情来。

从那以后,季先生对《光明日报》的感情,竟变得难以割舍了,凡是报社请他参加的学术活动,甭管是文化的、教育的、经济的还有其他什么,多忙,多累,他都不推辞,尽量挤出时间来参加,以报知遇之恩——单想想老人已是老树一样的高龄,身体、精力都渐渐供不应求,却还“绝无去八宝山的计划”,有一大堆学术研究的、文学创作的、教学科研的……工作计划亟待完成,就能知道季先生是怎样在惨痛地牺牲自己,为报社默默奉献。

我常想,这是多么君子的一位老学人,对世界永远抱着感恩戴德的心态,一辈子尽量为他人着想和奉献,哪怕十分为难、委屈自己,甚或自己吃了大亏,也在所不辞。他心中还永远没有求回报的一丝杂念。一旦得人一点好处,哪怕是徒子徒孙辈的小人物,也念念铭记心间,恨不能用如椽巨笔书写在蓝天白云之上,让满天下的人都知晓,真正达到了“提携后进,不遗余力”和“滴水之恩,涌泉相报”的大化境界。

【四】

1999 年,在令人神往的北京大学,我又一次见到了季先生。这回是在浮动着淡淡书香气的怡园内,人民出版社在那里召开《世界文明史》首发出版座谈会,作为这部巨型丛书的学术委员会主任,季先生亲莅会场并发表讲话。

大约有两年不见,老人发生了明显的变化:身体更清癯了,那一袭藏蓝色的中山装,竟形成一种飘飘荡荡的感觉,人似乎瘦得就剩下了骨头。脸色很苍白,上面满是疲惫之色,仿佛力不胜任了似的。脚下也有些蹒跚,一小步一小步地,迈得很小心。同来的张中行先生,比季先生还大一岁,步子却比他还硬朗,季先生是太累了吧?我的心有点酸了:唉,到底是年月不饶人,世人不应再叼扰老人了!

可当季先生站起来讲话时,却换了一个人似的,依然显示出他的强大。虽还是用一贯的平缓口气,用词也还是普普通通,但他一下子就提出了一个重大问题:

“我们正在迎接新的世纪,依我看,下个世纪与本世纪不同的,是人类都要具有世界眼光,做一个世界人。我们要问自己:做好这个准备了没有?”

我心里一震:不知道别人怎么样,没有,我自己反正是没有,连想都没想到过……我们可曾认真严肃地、对历史和对自己都负责任地思考过没有,“21 世纪的要求到底是什么呢?”“什么样的文化素质才能取得21 世纪人的认证资格呢?”

季羡林先生生于1911 年,可以说是世纪老人了。别看老人体力弱了,精力衰了,眼神也不济了,但“白玉不雕,美珠不文,质有余也”(刘安《淮南子·说林训》),内质的强大才是真正的有力量,中国古代早有“风骨”说,这恐怕就是风骨吧?

后来,我在《光明日报》“学者访谈”栏目中,以《要具有世界的眼光——访季羡林》为题,把“做一个世界人”之说,介绍给广大读者,发表后,引起人们对这位老学者的广泛尊敬。

就是在那次怡园座谈会等待开会的前几分钟里,季先生叫人传我到他身边。我问候了他的身体情况,他很平淡地表示了一个“很好”。我想起在1998 年写的《虎年抒怀》一文里,季先生“觉得自己还年轻,在北大教授的年龄排名榜上,我离开状元、榜眼,还有一大截。我至多排在15 名以后,而且,我还说过到八宝山去的路上,我决不‘加塞’。”如此说话,先生绝不是惜命和怕死,而是正如前面所说的,他还有许多工作要做。“一直到今天,我每天仍然必须工作7、8 个小时。碰巧有一天我没有读书或写作,我在夜间往往辗转反侧难以入睡,痛责自己虚度一天。”想到这里,我忽然有所悟:原来,思考如何迎接新世纪的问题,不仅是季先生对天下人的警世通言,更是他对自己的勉励,他还在给自己加压呢!

坐在这样的老人身边,就像被净化了一样,心中很有一种高尚感。因为有一种向着大境界努力攀登的激情,迅疾席卷过来,冲击着久已疲塌的身心,“以人为镜,可以知得失”是也。

作为《光明日报》的副刊编辑,我已经干了10 多年,先后编过“中华大地”“东风”“文荟”三个副刊。今天回想起来,最庆幸的就是能给季羡林先生这样的一大批大学者、大作家当编辑,经常可以“近水楼台”地精读到他们的好文章,听到他们的真知灼见,这无论对我的编辑工作还是我个人的写作,都收益极大。

这真的不是空话。比如近些年散文界大力推行革新,已经很少有人固守着传统散文的路子写,以为陈旧,以为没有现代意识,以为没有出路。但是季先生一篇一篇又一篇,每篇都是这路子,竭力作足传统散文的所有优势,把文章写得美轮美奂,读之陡长精神,让吾辈在深深叹服的同时,也坚定了对传统散文的信心——文章并不是越新越好,而是有功力为好,甭管用旧手法也好,新手段也罢,把文章写好了才是第一。说来这很重要,是直接作用于我的编辑工作的,季先生给我吃了定心丸,使我敢于坚持一些最朴素、最基本、最“陈旧”的理论。比如他去年还说过:

“常读到一些散文家的论调,说什么散文的窍抉就在一个‘散’字,又有人说随笔的关键就在一个‘随’字。我心目中的优秀散文,不是最广义的散文,也不是‘再狭窄一点’的散文,而是‘更狭窄一点’的那一种。即使在这个更狭窄的范围内,我还有更更狭窄的偏见。我认为,散文的精髓在于‘真情’二字。”

这对我的审稿标准,无疑有着直接的指导意义。道家有“知其白,守其黑,为天下式”之说,季先生坐在他那间被书拥满的书房里,铺下稿纸,屏心凝神写文章时,他是有着“胸中自有雄兵百万”的自信的,甭管外面世界的风云如何变幻、如何走马灯、如何城头变换大王旗;也甭管书摊、书店、书城、书人如何热闹非凡、如何喧嚣汹涌、如何旧书新书动地来,都干扰不了他,他知道他的生命轨迹只能是那一条。