标准化急救护理用于急诊危重患者抢救中的效果

2020-11-16吴爽

吴爽

【关键词】急诊危重;标准化急救护理;护理质量;临床研究

【中图分类号】R47 【文献标识码】B 【文章编号】1002-8714(2020)10-0256-01

急诊科是医院重要的科室,主要收治发病急、病情进展快以及危重病人。临床研究表明,良好的急救护理措施,可提高抢救成功概率,最大程度挽救病人的生命。因此,我院选择72例急诊危重病人为研究对象,以常规护理为对照,观察急诊危重病人实施标准化急救护理的效果及对护理质量的影响价值。

1资料与方法

1.1资料

纳入急诊危重病人72例为研究对象,病人就诊时间2018年12月至2019年12月。根据护理措施的不同分为护理参照组和标准化急救护理组。护理参照组中,病人36名,男病人18名,女病人18名,19岁到65岁,平均(54.14±7.15)岁。标准化急救护理组中,病人36名,男病人20名,女性16名,20岁到66岁之间,平均年龄(54.09±7.21)岁。

1.2方法

针对护理参照组(36例)实施常规护理,针对标准化急救护理组(36例)实施标准化急救护理。(1)成立标准化急救护理小组。择优选取急诊科医师和急诊危重病人护理经验丰富、沟通能力强的临床护理人员成立标准化急救护理小组,由急诊科主任担任组长。负责标准化急救护理措施的制定,明确好每一位医护人员的岗位责任。(2)做好急救前准备工作。临床护理人员准备好急救设备和抢救药品,在出发前再次检查明确无漏缺。(3)现场急救护理。到达急救现场后,急救人员应立即给予病人吸氧,并建立静脉通道,初步评估病人的病情,明确出血部位,并进行止血包扎。转运过程中给予病人心电监护,检测血压、心率、血氧饱和度等指标,观察病人的病情变化,明确病人是否处于昏迷、休克状态,并進一步评估病人的病情。对发生心脏骤停的病人,立即实施心肺复苏治疗,保持呼吸道通畅。对于需要进入抢救室治疗的病人,急诊人员提前与医院急诊科室做好沟通,做好抢救准备。(3)抢救室抢救护理。到达医院后,应开通绿色通道,协助病人进入抢救室进行抢救,快速链接心电监护仪,建立静脉通道,完成吸氧操作,协助急诊科医生气管插管操作,检测病人各项生命体征,维持心率、血压平稳。

1.3评价指标

(1)探究2组抢救成功率。

(2)探究2组《急诊科抢救护理质量量表》评分。采用本院自制的护理质量调查量表进行评价,总分100分,评分越高,代表护理质量越佳。

1.4数据分析

采用SPSS 22.0进行数据分析,计量资料以均数±标准差表示,采用t检验。计数资料采用%表示,进行卡方检验。若P<0.05,表示差异具有统计学差异性。

2结果

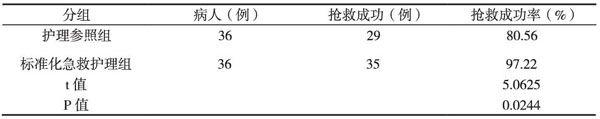

2.1探究2组抢救成功率

护理后,标准化急救护理组抢救成功率97.22%,明显高于护理参照组(p<0.05)。见表1。

表1 探究2组抢救成功率

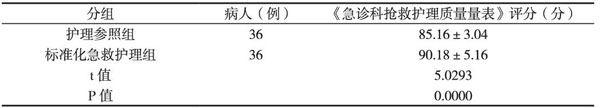

2.2探究2组《急诊科抢救护理质量量表》评分

护理后,标准化急救护理组《急诊科抢救护理质量量表》评分(90.18±5.16)分,明显高于护理参照组(p<0.05)。见表2。

表2 同探究2组《急诊科抢救护理质量量表》评分

3讨论

急诊科具有院中突发情况多、急症病人最集中、抢救任务繁重的特点,而急诊危重病人病情不容乐观,给抢救护理工作带来了一定的考验。常规的护理措施越来越不能适应当前急诊患者的服务需要,抢救效果不能令临床满意。如何采取有效的护理措施,提高抢救成功率和护理质量,关系到急诊危重病人的生命安全。

标准化急救护理是一种新型的现代化急救护理模式,具有明显的优势。具体而言,一方面,通过成立标准化急救护理小组,组建一批优质的医护队伍,最大限度提高护理质量,为病人提供专业化、优质化的护理服务;另一方面,通过做好急救前准备工作,为后续抢救工作做好充足准备;其三,通过现场急救护理,科学评估患者病情,最大限度改善病人的生命状况,为后续抢救工作赢得时间;其四,通过抢救室抢救护理,完善抢救治疗措施,最大程度挽救病人的生命。本研究显示,采用标准化急救护理的病人抢救成功率、护理质量明显优于常规护理(p<0.05),证明标准化急救护理的临床护理效果更好,值得临床推广应用。