脑卒中偏瘫老年患者予以针灸和康复训练疗法的疗效观察

2020-11-16张斌

张斌

【关键词】脑卒中;偏瘫;康复训练;针灸

【中图分类号】R245 【文献标识码】B 【文章编号】1002-8714(2020)10-0108-02

康复医学专科的快速发展使得康复训练疗法在临床各领域的渗透愈加深入、广泛,而脑卒中后神经功能缺损所致偏瘫亦需要倚赖康复治疗才能最大限度地解除功能障碍。然而,受多重因素的影响,常规的康复训练疗法很难达到理想的治疗效果,中医针灸从病机入手依托穴位刺激可切实优化偏瘫临床疗效,现结合对照研究将中医针灸联合康复训练疗法的实践汇总如下:

1资料与方法

1.1一般資料

本组214例研究对象为2018年9月至2019年11月收治脑卒中偏瘫患者,按照就诊序列前后顺序划分为常规组和研究组,每组107例。入选者中男性57例,女性50例,年龄为49-72岁,均龄为(65.31±3.20)岁,两组一般资料均衡可比(P>0.05)。

1.2方法

1.2.1常规组

对人组者进行康复训练指导和干预。具体如下:①肢体摆放。维持患肢功能位,协助患者通过屈曲上肢肩关节,交叉双手练习上举动作,下肢进行桥式运动避免患肢痉挛。②主被动训练。在坚持基础的肌肉萎缩预防和日常生活自理训练外,逐步开展站立和步行训练;床旁示范肢体按摩的手法,教予家属按摩方法,协助患者进行上下肢的伸展运动,每日练习2-3组,每组10min;通过骑马模拟、功率车模拟骑行的方式恢复下肢肌力,每日练习1组,每组10-15min;借助平行杠、平衡板、肋木等工具练习平衡能力,具体训练时间需要视患者个体差异而定;借助滑轮吊环训练器、肩关节回旋训练器、复式墙拉力器等工具恢复上肢肌力,每日练习1组,每组10-15min。另外,在上肢尚未恢复自主训练前,可维持卧位,将双手十指交叉并拢且患侧拇指在上,在健侧肢体的带动下练习患侧的肘关节屈伸、肩前屈上举等动作。同时,练习肩关节的外展、耸肩、肩关节前屈和前伸运动,恢复肩关节活动的灵活性;对可自行站立者,逐步练习上下楼梯动作,恢复步行能力,单次活动时间控制为40min内。

1.2.2研究组

采用与常规组相同的方式进行康复训练治疗,与此同时实施针灸疗法。选穴:患侧肢体足三里穴、解溪穴、申脉穴、太冲穴、阳陵泉穴、照海穴、太溪穴、承山穴。手法:每日施针一次,单次治疗选取上述穴位中的四个,常规消毒后手持毫针以提插捻转手法人针,作15-20min的留针处理,连续施针6天为一个疗程,疗程结束后作指标评价。

1.3观察指标

拟定两组临床疗效、日常功能和运动功能评分为对比参数。疗效的判定参考《中风病诊断与疗效评定标准》,日常功能和运动功能的测评参考《脑卒中患者神经功能缺损程度、评分标准》。

1.4统计学分析

利用SPSS22.0软件统计分析本文研究中获得的数据,主要指标疗效分析:计数资料采用卡方检验;计量资料用均数±标准差表示,组间比较采用F检验,以P<0.05被认为差异有统计学意义。

2结果

2.1疗效对比,见表1。

表1 两组整体治疗效果对比

注:与常规组比较,P<0.05

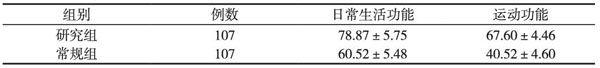

2.2计分指标对比,见表2。

表2两组计分指标对比(分)

注:与常规组比较,P<0.05

3讨论

众所周知,脑卒中发病后神经功能的缺损可诱发肢体功能障碍,而偏瘫便是最为多见的一种。更为严重的是,偏瘫的发生对于脑卒中患者而言不仅仅意味着肢体功能障碍,对自我自理能力的否定、对家人的依赖以及疾病对整个家庭经济和氛围的负面影响常令患者陷入心理困顿中无法自拔。显然,对于脑卒中偏瘫患者而言,肢体功能的恢复是解除其身心煎熬的必要条件,也是改善其生活质量的必经之路。康复训练疗法依托早期的规范指导可最大限度地扼制神经缺损,逐步恢复肢体功能,但不可否认这一疗法的有效性很大程度上取决于患者的依从性和自觉性。有鉴于此,笔者以中医针灸这一外周感觉的输入疗法强化偏瘫治疗效果,选取运动区、感觉区诸穴,以求清窍醒脑、通络解痉、止痛理气,协调阴阳,解除功能障碍。经实践证实,康复训练疗法有益于脑卒中偏瘫的缓解,辅以针灸疗法能够强化运动功能和自理能力的改善效果,建议普及。