一次强风雹天气的干侵入作用及雷达回波特征分析

2020-11-15叶东

叶 东

(新乡市气象局,河南 新乡453003)

风雹天气是春末夏初影响我国北方地区的灾害性天气之一,主要由中小尺度天气系统发展而成,在风雹发生前后还常常伴有雷电、短时强降水等强对流天气。风雹天气一般持续时间较短,影响范围小,但天气过程剧烈,突发性强,很难准确预测,常造成严重的气象灾害。由于风雹天气尺度小、变化快,常规观测资料的时空分辨率较低,而卫星和气象雷达对强对流天气类型分辨的准确率有待进一步提高,因此开展风雹天气的研究特别是中小尺度系统特征的研究十分重要。多年来国内许多学者对风雹天气的环流背景和环境条件进行了研究,对风雹天气的环流特征进行了概念模型分类,得出了一些预报预警指标[1-5]。

近些年来,随着气象现代化的发展和观测手段的进步,卫星、雷达等高时空分辨率的观测资料在强对流天气分析中的作用越来越大。俞小鼎等[6]在研究多普勒雷达原理时指出雷达回波中出现三体散射长钉、勾状回波、有界弱回波区、高回波悬垂是冰雹发生的显著特征。陈秋萍等[7]在分析两个强降雹超级单体回波特征时指出,在垂直空间上较高的悬垂回波和有界弱回波区是冰雹发生的显著特征,且成熟阶段的超级单体均较高空风偏右发展。对于风雹天气的触发机制许多学者也有研究,苏爱芳等[8]通过对河南北部一次冰雹强对流天气分析后指出,地面辐合线具有触发和组织对流的作用。

东北低涡影响下的风雹天气在中尺度物理量场上的分布特征,有许多气象工作者进行了研究。马素艳等[9]对冷涡背景下呼和浩特市的冰雹特征进行了分析总结,表明在冷涡后部,高层冷平流和低层暖平流有利于对流不稳定度加大。杨晓霞等[10]对一次连续冰雹天气的物理量场特征进行分析,指出冰雹产生在中低层对流不稳定区、高能舌和低层辐合、高层辐散的上升运动区。对流有效位能和高层正涡度平流对冰雹的产生起主要作用。张一平等[11]对河南一次槽后型暴雨伴随冰雹天气过程的形成机理进行了分析,指出西北气流下对流有效位能午后一般会显著增大,为降水和冰雹提供不稳定能量。刘一玮等[12]对一次热力不均匀场产生的冰雹天气进行分析,指出热力不均匀分布造成的次级环流和上升运动使水汽凝结并释放潜热,触发了冰雹的发生。还有许多学者利用多种观测资料对当地雹暴的演变特征和物理量变化规律进行了分析和总结[13-18]。

黄淮区域出现冰雹的环境特征一般是高层干冷、中低层湿热或有明显的湿区存在,而对整层水汽都较差的情况下发生的冰雹天气研究还比较少,相关的物理量指标也不明确,特别是对于平原地区冰雹的回波特征还需要进一步研究,而这种整层干燥的强对流天气极易出现漏报,因此在河南北部地区开展此类冰雹天气的中尺度研究十分必要。本文对河南北部地区一次风雹天气中干冷空气的侵入作用和雷达回波特征进行分析,以期为进一步完善在相似条件下冰雹的预报预警方法提供参考。

1 天气概况与环流背景

1.1 天气概况

2018年6月13 日14—16时,受高空东北冷涡后部横槽转竖的影响,河南北部出现了大范围的大风和冰雹,并伴有雷电和短时强降水等强对流天气。这次大风冰雹天气主要出现在新乡、鹤壁和安阳一带,灾害落区呈块状分布,自动站显示最大风速出现在鹤壁市浚县的小桥镇,瞬时风速达34.5 m·s-1,新乡市区和原阳部分乡镇也出现了10级左右的瞬时大风。鹤壁、新乡、获嘉、辉县、原阳均监测到有冰雹,冰雹最大直径为20 mm,冰雹持续时间约10 min(图1a)。图1b为这次过程新乡王村站逐10 min雨量变化,降水过程持续时间较短,只有1 h左右,但雨强大,10 min最大降水量达到10.9 mm。这次大风冰雹天气正值麦收期间,造成大量小麦倒伏、农田积水,还造成了市区部分路段严重积水,直接经济损失达1000多万元。

1.2 环流背景

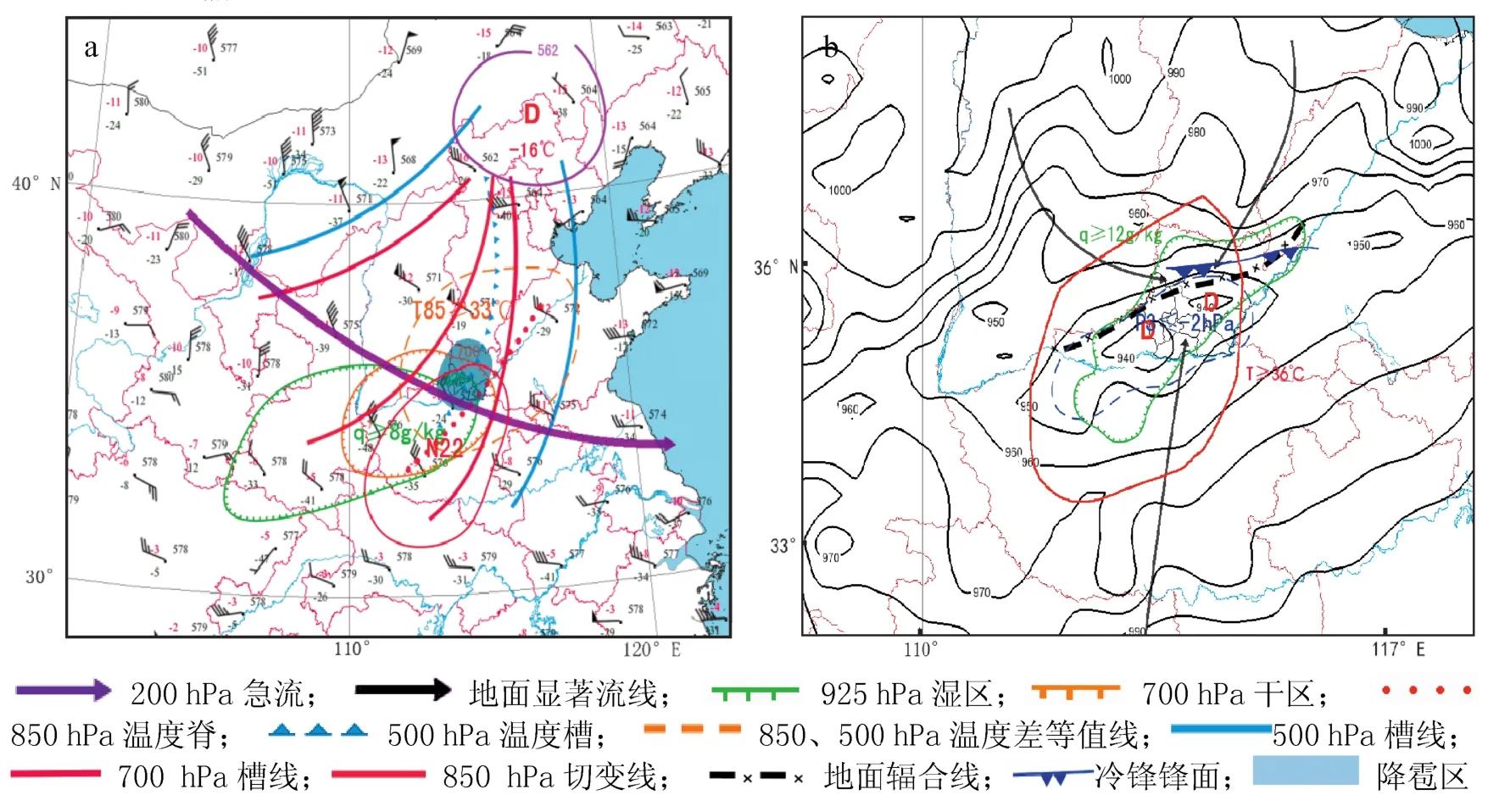

6月13日08 时风雹天气发生前,中高纬地区高层为两槽一脊的环流形势(图2a),200 hPa在中纬度地区有一条风速达56 m·s-1的东西向急流轴,河南北部处于急流轴左侧。500 hPa副热带高压脊线位于20°N附近,低槽位于济南、徐州到阜阳一线。河北北部与内蒙交界一带有一冷涡,冷涡中心温度为-16℃,冷涡后部赤峰、张家口到东胜有一横槽,河南北部由低槽后部的西北气流控制。700 hPa低槽位于河北中部到河南东部一带,横槽位于山西北部,且河南中西部存在温度露点差>27℃的干区。850 hPa在北京、邢台到卢氏有一个东北—西南向的辐合线,且在郑州附近存在22℃的暖中心,河南北部地区相对湿度<50%。925 hPa相对湿度在50%以下,温度露点差为16℃,但河南中部存在比湿>8 g·kg-1的相对湿区。850 hPa与500 hPa的温度差达到33℃,上下层温差较大,大气层结处于不稳定状态,且925 hPa比湿较大,仍有出现强对流的潜势条件。

图1 2018年6月13日风雹天气实况分布(a,黑色三角为冰雹落区)和新乡市王村镇逐10 min雨量(b,单位:mm)

14时地面综合分析图上(图2b),新乡西部和鹤壁都有一个994 hPa的低压中心,河南北部地区的3 h变压为-2~-3 hPa,有利于变压风的加强。河南地区为一致的偏南风,山西、河北南部则为偏北风,南北气流在河南北部地区汇合,形成一条东北—西南向的辐合线,安阳、濮阳一带有弱冷锋存在。河南北部地区地面比湿达12 g·kg-1,14时河南北部地区2 m温度在36℃以上,高温高湿的环境条件有利于不稳定能量的累积。地面辐合线和弱冷锋有利于辐合上升运动的发展,也是不稳定能量触发的动力条件,同时也有利于近地面水汽的垂直输送。

图2 6月13日08时高空(a)和14时地面(b)综合分析

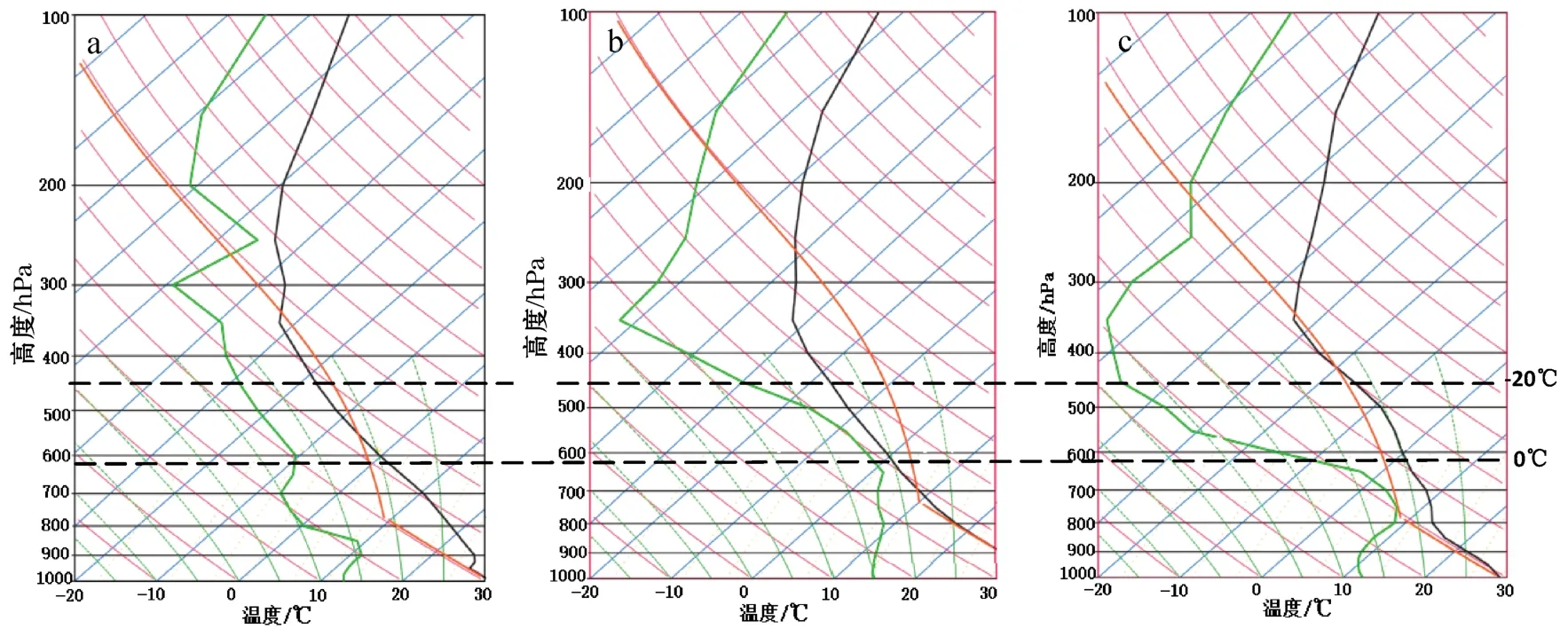

图3 6月 13日 08时(a)、14时(b)、20时(c)冰雹发生区域(114°E,35.5°N)格点探空

1.3 探空分析

6月13日08 、14、20时冰雹发生区域的格点探空(图3)显示,这次风雹天气过程中低层一直处于较干的环境。08时大气整层都比较干燥,不稳定能量也较小,对流有效位能(CAPE)仅为 237 J·kg-1,850~700 hPa有明显的干区,同时在900 hPa以下有浅薄的逆温层存在,中低层较干,有利于大气辐射增温,逆温层则有利于不稳定能量的储存和累积。14时随着温度升高,不稳定能量迅速增大,CAPE增加到852 J·kg-1,500 hPa以上中高层干区的温度露点差突然增大,形成明显的喇叭口形状,500 hPa与850 hPa的温度差较08时也有所增大,说明高层有干冷空气入侵,在600~500 hPa有浅薄的湿层存在,同时500 hPa以下风向随高度有明显顺转,说明中低层有暖平流,上干冷下暖湿的层结有利于对流天气的产生。14时0~6 km垂直风切变从08时的10 m·s-1增至21 m·s-1,垂直风切变增大有利于上下层能量交换。此次冰雹过程0℃层高度在4.4 km,-20℃层高度在7.2 km,符合河南省冰雹产生的环境条件[19],且湿层正好位于0℃层和-20℃层之间,有利于冰粒增长。20时冰雹天气结束后,不稳定能量迅速释放,CAPE减至51 J·kg-1,700 hPa以上干区范围增大,相对湿度减小,中层由于降雹过程中水汽凝结释放大量潜热,温度上升,近地面由于强对流天气温度大幅下降,上干冷下暖湿的不稳定层结被破坏,对流天气结束。

2 中尺度环境特征

2.1 干侵入特征分析

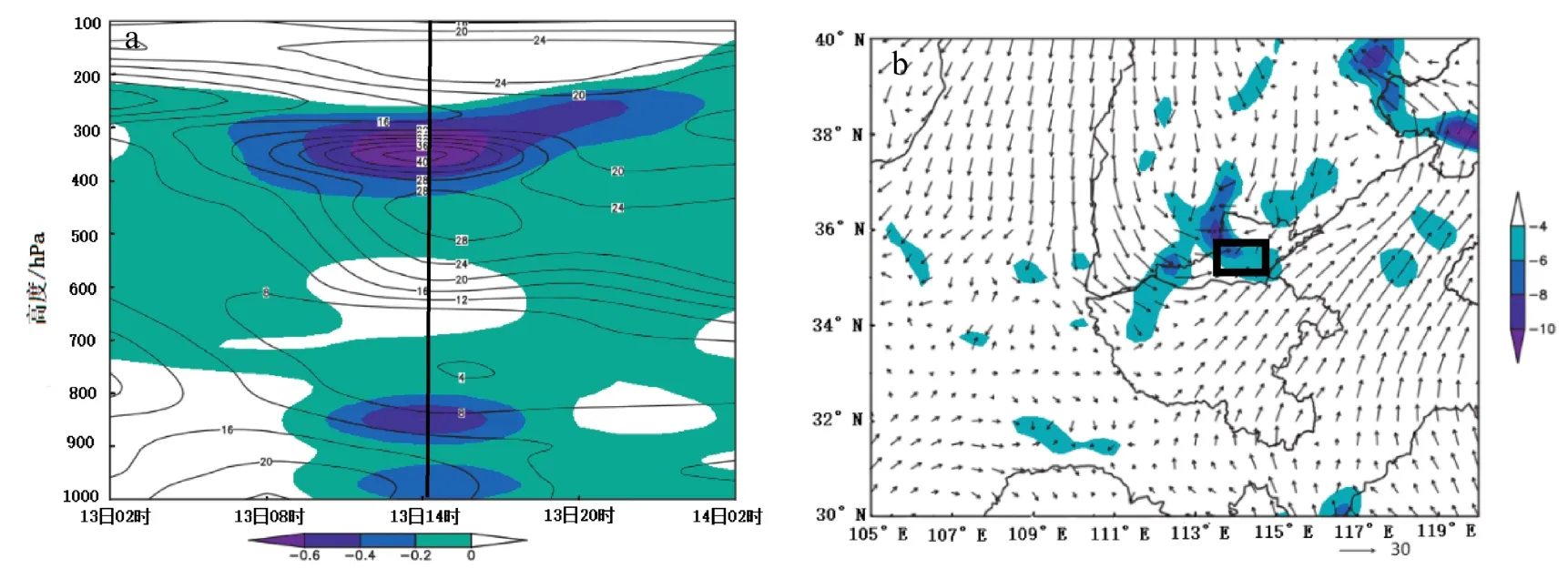

通过分析冰雹发生区域温度露点差与温度平流在对流前后的变化以及水汽通量散度的分布,可说明干侵入在对流过程中的作用。冰雹发生前整层温度露点差都较大(图4a),大气层结较干,13日08时近地面存在24℃的干中心,相对干燥的环境有利于前期增温。14时,300~600 hPa温度露点差明显增大,350 hPa和500 hPa分别有40℃和28℃的干中心,同时在500 hPa以上有明显的冷平流,说明午后中高层有明显的干冷空气入侵,这与冰雹发生时间对应。中高层干冷空气入侵增加了大气不稳定程度,同时干冷空气引发的下沉运动也有利于低层不稳定能量触发。700 hPa附近有浅薄的暖平流,700~850 hPa存在温度露点差小值区,中间层相对暖湿的层结有利于强对流天气发生。14时近地面和850 hPa附近有弱的冷平流出现,冷平流出现的时间和位置与850 hPa辐合线以及地面弱冷锋对应。

14时850 hPa河南北部地区处于水汽的辐合区, 水汽通量散度达到-6×10-6g·hPa-1·cm-2·s-1(图4b)。流场上黄河以南的偏南气流与北方的偏北气流在河南北部地区辐合,形成一条东北—西南向的辐合线,有利于上升运动发展。低层的水汽条件和动力条件有利于强对流的产生,近地面的弱冷平流则有利于不稳定能量的释放。20时随着冰雹和降水的结束,中低层的湿度增大,高层冷平流减弱,上干冷、下暖湿的不稳定层结被破坏。

2.2 干对流触发机制

这次强对流天气持续时间较短,影响河南北部地区的时间段主要在14:30—15:30。对风雹天气14时850 hPa假相当位温和垂直速度、散度剖面结合地面加密观测资料进行分析,发现850 hPa河南西南部存在344 K的假相当位温高值区(图5a),且高值区向东北方向伸展,河南北部处于336 K的大值区内。河北南部存在328 K的假相当位温低值区,在河南北部一带有东西向能量锋区形成,安阳到新乡之间的假相当位温差达8 K。另外在能量锋区西段,假相当位温线明显向西南方向凸起,说明河南省西北部的温湿条件首先发生变化,低层干冷空气入侵是从河南西北部开始。流场上锋区的北侧是偏北气流,南侧是偏南气流,新乡与安阳之间形成一条东西向辐合线。参照地面加密观测资料,13时河北南部到太行山东侧有一条东西向的地面辐合线,随着北部弱冷空气南下,辐合线西段地面风向首先由南风转为北风,形态呈东北—西南向。14时辐合线南压至鹤壁到辉县,850 hPa能量锋区与地面弱冷锋在14时也位于该区域内,随着弱冷锋和地面辐合线南下,河南北部上空的不稳定能量迅速释放,14:30新乡北部开始出现风雹天气。20时河南北部地区中低层假相当位温从336 K下降至328 K,对流有效位能(CAPE)从 550 J·kg-1下降到 100 J·kg-1以下,地面辐合线向东南移至河南中东部地区,辐合线近似南北走向,河南北部地面和850 hPa风场都转为偏北风,地面弱冷锋减弱消亡。850 hPa和地面风场辐合线以及地面弱冷锋的移动变化与强对流天气发展过程有密切关系。

图4 6月13—14日温度露点差(黑色实线,单位:℃)与温度平流(阴影,单位:10-3K·s-1)沿冰雹发生区域(114°E,35.5°N)时间剖面(a)和13日14时850 hPa水汽通量散度(阴影,单位:10-6g·hPa-1·cm-2·s-1)与流场(箭头,单位:m·s-1)分布(b)

图5b是14时垂直速度和散度沿113.75°E的剖面图,在35°N以南地区整层都处于下沉运动,没有明显的辐合,而在850 hPa切变线、能量锋区和地面辐合线附近(黑色竖线)低层有一个散度达-24×10-4s-1的辐合中心,450 hPa附近有一个24×10-4s-1的辐散中心,800~500 hPa有明显的上升运动中心,垂直速度达-3 m·s-1,高层辐散、低层辐合的配置有利于上升运动的进一步发展。因此850 hPa切变线、地面的弱冷锋及辐合线的形成和移动促使了低层辐合加强,产生强烈的上升运动,使河南北部地区的不稳定能量得以释放,是这次冰雹天气的触发机制。

图5 6月13日14时850 hPa假相当位温(黑色实线,单位:K)、流场(箭头,单位:m·s-1)分布(a)和垂直速度(阴影,单位:m·s-1)、散度(黑线,单位:10-4s-1)沿 113.75°E 垂直剖面(b,黑色竖线为风雹发生位置)

3 雷达回波特征

3.1 反射率因子演变分析

图6是2018年6月13日强对流发生期间1.5°仰角雷达回波反射率因子演变。13日12:54,在济源、陵川和安阳有3个较小的对流单体生成,是午后局地生成的热对流单体,最大回波强度为55 dBZ。根据地面加密观测风场资料,此时在河北南部到太行山东侧地面附近存在一条东西向辐合线,对流单体此时位于地面辐合线的南侧。13:24位于安阳的对流单体稳定少动,但反射率因子明显增大,陵川的对流单体向东移至辉县北部到鹤壁一带,回波强度增加到60 dBZ,且在东移过程中生成新的对流单体,此时的地面辐合线已经南压至安阳到陵川一线,呈东北—西南向,辐合线西段的回波单体发展速度更快,这与干冷空气的侵入路径对应。

随着地面辐合线南压,陵川的对流单体向东南移动,位于安阳的对流单体缓慢南压,两个对流单体逐渐合并。合并后的对流系统位于地面辐合线附近,对流系统的强度显著增强,且在辐合线附近不断有小单体生成,此时在辉县、安阳等地出现雷暴大风天气。14:42地面辐合线南移至新乡、延津到濮阳一线,辐合线北侧对流单体合并加强后形成了一条东北—西南向的回波带,回波带有弓形回波的特征,结合平均径向速度产品在回波带北侧和西侧分别有中气旋生成并维持,此时在中气旋左侧开始出现冰雹。沿回波带做剖面,可以看出在回波带上有3个对流单体,且都有明显的悬垂结构,其中对流单体“A”的回波顶高达到14 km,回波大值区在3 km左右,此时新乡西部大召营出现23.9 m·s-1的大风和冰雹,卫辉和鹤壁南部也出现了瞬时大风和短时强降水天气。15:12回波带继续向东南移动,地面辐合线没有明显移动,回波带移动至辐合线附近时强度有所增强,而位于回波带后侧的对流单体“D”则向偏东方向移动加强,呈现出明显的三体散射特征,三体散射长钉的长度在24 km左右,此处出现大冰雹的可能性极大,但由于观测站点稀疏,观测到的最大冰雹直径只有20 mm。对对流单体“D”做剖面,可以看出该对流单体回波顶高>15 km,最大基本反射率强度达到了68 dBZ,大值中心在3~5 km,有明显的悬垂结构特征。对应探空分析,该对流单体回波强度的大值区在0~-20℃层,有利于大冰雹产生。

15:36回波带移动至长垣、延津、原阳一带,最大回波强度为67 dBZ,地面辐合线已经分裂为东西两段,其后伴随强雷暴单体,此时在原阳和长垣等地均出现了10级左右的大风,但没有出现冰雹。16:42两段地面辐合线分别向东西方向移动,回波带跟随辐合线的移动方向,强度逐渐减弱,回波带断裂成数个块状回波单体,河南北部的强对流天气结束。

图6 2018年6月13日郑州站雷达1.5°仰角基本反射率

此次强对流过程中,结合地面加密资料,地面辐合线与地面的弱冷锋相对应,在对流系统发展、成熟、消散过程中都有重要作用,对流系统在辐合线附近明显加强,辐合线的移动速度快于对流系统的移动速度,地面辐合线对强对流天气的预警可提前20 min左右。带状回波后侧对流单体的三体散射特征和中气旋早于地面冰雹出现,对风雹天气有一定的预警指示意义。

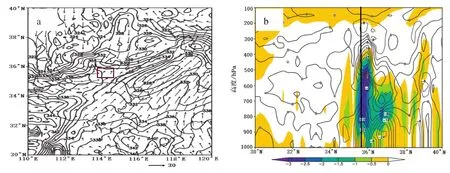

3.2 平均径向速度和垂直累积液态水含量分析

进一步对冰雹发生时0.5°仰角平均径向速度进行分析,13时之前河南北部地区为一致的偏南气流,没有明显的辐合辐散,此时河南北部与河北、山西交界一带有一些局地对流产生。14时干冷空气开始侵入河南的西北部地区,地面辐合线此时位于安阳与鹤壁之间。14:12的径向速度图上在淇县和浚县交界一带有一个明显的径向辐合速度对,同时叠加有中气旋生成,中气旋位于地面辐合线附近,说明此处有气旋性的辐合。在浚县和淇县北部存在逆风区,此时在中气旋东侧的鹤壁、浚县出现了雷暴和34.5 m·s-1的瞬时大风。同一时刻的垂直累积液态水含量(VIL)图(图7)上,地面辐合线附近存在VIL的大值带,中气旋附近的VIL值达80 kg·m-2,中气旋附近的辐合上升运动配合充足的水汽供应,有利于强对流天气的发展,14:30浚县北部出现了20 mm的大冰雹。14:42弓形回波带的西南侧偏北风风速突然加大,径向速度中心最大值为35 m·s-1,在新乡到获嘉一带形成一条明显的带状辐合系统,同时有中气旋在辐合带附近生成,此时辐合带附近的垂直上升运动十分强烈,垂直累积液态水含量在55~70 kg·m-2,动力条件和水汽条件都有利于对流天气的发展。从郑州站出发沿径向穿过辐合系统做剖面,可以看出在辐合线附近低层径向速度有明显辐合,高层则有明显的辐散,在中层存在径向辐合区(MARC),在冰雹落区附近的高层朝向雷达的偏北风较前一时次显著增大而低层偏南风也有所增大,高低层风切变增大有利于冰雹、大风的产生[17]。15时新乡出现直径10 mm的小冰雹和25.6 m·s-1的大风天气。对冰雹发生区域其它时次的径向速度剖面图分析发现,中层径向辐合特征最早在14:36开始出现,15:12特征消失,不同对流单体中层径向辐合区的出现时间比对应地面大风、冰雹的出现时间提前了12~24 min,有很好的预警指示意义。

图7 2018年6月13日郑州站雷达0.5°仰角平均径向速度(单位:m·s-1)和垂直累积液态水含量VIL分布(单位:kg·m-2)

4 结论

对2018年6月13日发生在河南省北部地区的一次风雹天气过程进行诊断分析,得出如下结论:

(1)本次风雹天气过程发生在东北冷涡底部的偏北气流下,整层的水汽条件都偏干,属于“干对流”。前期地面增温、850 hPa与500 hPa较高的温度差和低层925 hPa的相对湿区为强对流天气的发生提供了潜势条件。850 hPa的切变线和地面上的弱冷锋为强对流天气的发展提供了初始扰动。地面辐合线的移动发展触发了中低层的不稳定能量释放,是这次强对流过程的触发机制。0℃层(4.4 km)和-20℃层(7.2 km)高度适宜河南地区冰雹天气的产生。

(2)干冷空气侵入首先出现在高层,强对流发生时冷平流强度达到最强,中层有暖平流,低层水汽通量在强对流发生的时段内有明显辐合,高层的干冷侵入使得上干冷、下暖湿的不稳定层结加强。

(3)对流单体形成于午后的热对流,随着高层干侵入和地面辐合线的形成,对流单体在干侵入的一侧首先发展加强,随后在地面辐合线附近不断产生小的对流单体,对流单体合并后进一步加强,逐渐形成弓形回波带。

(4)对流单体的移动方向与地面辐合线一致,地面辐合线经过对流单体时对流单体的回波强度会显著增强,地面辐合线稳定少动有利于辐合线后对流系统的增强,当地面辐合线断裂后对流系统会减弱消亡。

(5)此次强对流过程中,雷达产品中气旋的产生比对应地区大风冰雹产生提前30 min左右,对流单体三体散射特征和中层径向辐合区(MARC)的出现时间比大风、冰雹的出现时间提前12 min,地面辐合线对强对流天气的预警也可提前20 min左右,这些为风雹天气的预警提供了参考依据。